ОСУШИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Мелиорация – система научно-обоснованных организационно-хозяйственных, технических, биологических и других мероприятий, направленных на улучшение природных условий используемых территорий. Сельскохозяйственная мелиорация преимущественно ориентирована на улучшение почвенных, гидрологических и климатических условий сельскохозяйственных угодий и включает орошение, обводнение, осушение земель, противоэрозионные мероприятия, рассоление почв и т.д.

В зависимости от характера проведения мелиоративных мероприятий мелиорация земель подразделяется на следующие типы:

— гидротехническая мелиорация (осушение, орошение, двустороннее регулирование водного режима почв);

— агролесомелиорация (совокупность лесохозяйственных мероприятий, направленных на улучшение почвенно-гидрологических и климатических условий местности, делающих её более благоприятной для ведения сельского хозяйства. Основана на создании полезащитных лесных полос, облесении оврагов, крутых склонов и песков.);

— культуртехническая мелиорация (комплекс работ по расчистке земель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней, мха, камней и иных предметов, рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж и первичную обработку почвы и иные культуртехнические работы);

— химическая мелиорация (система мер химического воздействия на почву для улучшения её свойств и повышения урожайности сельскохозяйственных культур- известкование, гипсование, кислование почв).

Экологические последствия оросительной мелиорации (орошения). Наиболее эффективным способом использования земельных ресурсов в сельском хозяйстве остается орошаемое земледелие. Орошаемые земли составляют всего 14,3% общей площади пашни планеты, но на них получают более 40% всей сельскохозяйственной продукции. Около 60% всех орошаемых площадей мира приходится на долю четырех стран: Китая-85,2 млн. га (45% обрабатываемой площади), Индии — 36.4 (21%), США-16,5 (9%), бывшего СССР — 16,0 (7% обрабатываемой площади).

Оросительная мелиорация (искусственное увлажнение почвы для повышения ее плодородия) является одним из важнейших направлений интенсификации сельскохозяйственного производства в регионах с недостаточным и неустойчивым естественным увлажнением. Однако при чрезмерном орошении может наблюдаться повышение уровня грунтовых вод, что может привести к заболачиванию, уменьшению количества гумуса, ухудшению водно-физических свойств почвы, ее уплотнению.

Одно из наиболее опасных последствий орошения – засоление земель. Ежегодно из-за засоления на планете выпадает из оборота более 300 тыс. га орошаемых земель, а общая площадь засоленных и ставших бесплодными земель достигает 25 млн га.

К настоящему времени в России в неудовлетворительном состоянии находится 771 тыс. га орошаемых земель, в том числе из-за недопустимой глубины залегания уровня грунтовых вод 325 тыс. га, из-за засоления – 292, из-за одновременного действия обоих предыдущих факторов – 154 тыс.га. Общая площадь учтенных засоленных земель в России составляет 38,4 млн га (19,9% всех сельхозугодий), из которых 34% — пашня и 66% — солонцы. Засоленные почвы преобладают в засушливых регионах. Однако процесс засоления возможен и при высоком увлажнении. При необоснованно увеличенных нормах полива, при потерях оросительной воды из каналов происходят повышение уровня грунтовых вод и подъем растворимых солей по капиллярам почвы.

Засоление почв представляет собой повышение содержания в них легкорастворимых солей (карбоната натрия, хлоридов, сульфатов). Если процесс засоления обусловлен засоленностью почвообразующих пород, привносом солей грунтовыми и поверхностными водами, то засоление называют первичным или остаточным. В природных условиях засоление почв происходит в засушливых районах Поволжья, юга Украины, Южного Казахстана и Средней Азии, обычно в понижениях рельефа (солончаки, некоторые группы солонцов). Характерна изреженная галофитная растительность.

Вторичное засоление почвы возникает главным образом в орошаемых районах в результате избыточных поливов, которые повышают уровень соленых грунтовых вод. При недостаточном дренаже вторичное засоление может привести к катастрофическим последствиям. Как показал многолетний опыт орошения земель Средней Азии, Заволжья и Нижнего Дона, орошаемое земледелие вызывает целый комплекс «болезней» почв: выщелачивание, разрушение структуры, засоление, осолонцевание, заболачивание и в итоге полнейшую деградацию и уничтожение. Из-за большого накопления солей в почвах обширные массивы орошаемых земель становятся непригодными для земледелия и их приходится выводить из сельскохозяйственного использования. Вторичное засоление почв на орошаемых участках часто сопровождается загрязнением почв тяжелыми металлами, пестицидами, нитратами, соединениями бора.

Почвы считают засоленными, если они содержат более 0,10% по массе токсичных для растений солей (хлоридов, сульфатов, карбонатов натрия, кальция и магния) или более 0,25 солей в плотном остатке (для безгипсовых почв).

Один из основных методов оценки процесса засоления – составление солевого баланса для данной почвы или земельного массива. Выделяют 3 типа солевого баланса почв: стабильный (запас солей в почвенной тоще не изменяется); баланс засоления (запас солей в почве возрастает); баланс рассоления (запас солей в почвенной толще уменьшается).

Неблагоприятное влияние засоления почвы на развитие сельскохозяйственных культур связано не только с повышенным осмотическим давлением почвенного раствора, ухудшением водно-физических свойств почв, особенно в провинциях содового засоления, и неблагоприятным солевым составом, но и с повышенной концентрацией соединений бора, которая может достигать токсичного для растений уровня – 0,3-1,0 мг/л.

Присутствие в почвах легкорастворимых солей неблагоприятно влияет на рост и развитие растений, что связано с совокупным действием трех различных факторов: высокое осмотическое давление почвенного раствора, специфическое воздействие (некрозы, угнетение роста и развития растений) Cl — , SO4 2- , HCO3 — , Na + , Ca 2+ , Mg 2+ , иногда NO3 — и K + ; резкое ухудшение физических свойств почв в присутствии Na + .

Преобладающую роль обычно играет высокое осмотическое давление почвенного раствора, обусловленное возросшим содержанием растворенных солей и приводящее к ухудшению поглощения влаги растениями. Поэтому на засоленных почвах растения часто страдают от засухи даже при высокой влажности почвы.

Установлено, что концентрации 0,10-0,15% являются предельными для очень чувствительных к засолению культур, 0,15- 0,35% — вредны для большей части культур, 0,35-0,7% — пригодны для устойчивых, более 0,7% — для очень устойчивых культур. При содержании обменного натрия 10-15 % от емкости обменных катионов растения плохо развиваются и более 20-35% сильно угнетаются. Урожайность хлопчатника при слабом засолении уменьшается на 20-30%, кукурузы — на 40-50, пшеницы на 50-60%. На среднезасоленных почвах урожайность хлопчатника уменьшается еще в 2 раза, пшеница угнетается и погибает.

Засоление, обусловленное длительным нахождением в корнеобитаемом слое грунтовых вод, часто становится причиной заболеваний подземной части растений, что приводит к снижению урожайности сельскохозяйственных культур.

В условиях орошаемого земледелия в степной и аридной зонах основной экологической проблемой при освоении засоленных почв является предотвращение вторичного её засоления. Она может решаться различными методами: гидротехническим (строительство глубокого дренажа для понижения уровня грунтовых вод), мелиоративным (нормирование числа, сроков и норм полива; промывка мелиоративных систем), агрономическим (использование растений-улучшителей, глубокое рыхление почвы, поддержание верхнего слоя почвы в рыхлом состоянии, планировка полей). Проблема, тесно связанная с экологической — нормирование качества возвратной (дренажной) воды, сбрасываемой с полей орошения, содержащих включения минеральных удобрений, гербицидов и пестицидов. Она является особенно актуальной для пустынной и полупустынной зон России, где водные ресурсы весьма ограничены и существует опасность их истощения.

Важнейшие профилактические меры предупреждения вторичного засоления — применение дождевальных установок с дозированной подачей воды (в зависимости от вида почв, состояния приземного воздуха, вида культуры и др.), капельного и внутрипочвенного орошения. Хороший эффект дают планировка поверхности, ликвидация оросительных каналов, подача воды по лоткам, строго дозированный расход воды. Если применение дренажных систем необходимо, то целесообразно использовать вертикальный дренаж. К мерам предупреждающего характера относится посадка деревьев вдоль оросительных каналов. Древесные растения расходуют большое количество воды в процессе транспирации, и благодаря этому играют роль биологического дренажа, усваивая фильтрационную воду и понижая уровень грунтовых вод. При этом уменьшается испарение воды с поверхности почвы, и ослабляются процессы засоления.

Основной мелиоративный прием, направленный на повышение продуктивности засоленных почв, — промывки водой, благодаря которым при наличии дренажа из почвенного профиля удаляются легкорастворимые соли, т.е. соли, растворимость которых более 2 г/л. После нее проводят окультуривание почвы путем внесения навоза и других местных удобрений, минеральных удобрений. В первый период освоения на мелиорируемых участках вводятся специальные переходные севообороты, в которых используют относительно солеустойчивые виды растений, такие как люцерна, джугара, ячмень, просо, сорго, суданская трава, чумиза, подсолнечник, свекла, пшеница и некоторые другие культуры-освоители. Промывку сильно засоленных почв нередко сочетают с выращиванием риса на мелиорируемой площади для снижения капитальных затрат на освоение этих территорий.

Экономия воды в орошаемом земледелии является одной из наиболее ответственных задач водного хозяйства страны. Главный путь ее решения: повышение коэффициента полезного действия (к.п.д.) оросительных систем, который меняется в весьма широких пределах. Это означает, что в старых мелиоративных системах на пути от источника водозабора до корнеобитаемого слоя орошаемого поля теряется от 65 до 75 % воды. В среднем КПД оросительных систем во всем мире составляет всего 37%, что свидетельствует о необходимости всестороннего совершенствования систем и технологий орошения.

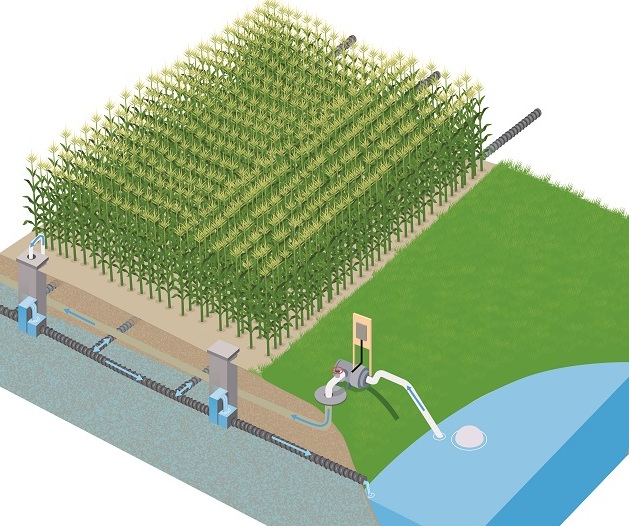

Экологические последствия осушения почв. Осушение — мероприятия по снижению уровня грунтовых вод и уменьшению влажности верхних слоёв почвы в рамках мелиорации. Обычно применяется в зоне избыточного увлажнения, где количество выпадающих осадков преобладает над испарением и образуется заболоченность местности. При осушении уменьшается влажность почвы, снижается её температура, деятельность микроорганизмов уменьшается. Устранение избыточной влаги достигается откачиванием вод осушительным инженерным оборудованием; дренажными системами; или высадкой пород деревьев, эффективно испаряющих влагу из почв.

Общая площадь осушенных земель составляет 160,6 млн га, или более 11% мировой площади пашни и многолетних насаждений. В Европе осушенные земли составляют 70% всей мелиорированной площади континента. Общий мелиоративный фонд в районах достаточного увлажнения России составляет 75,3 млн га. В 38 административных образованиях избыточно увлажненные емли составляют около 30% общей площади сельскохозяйственных угодий, а в отдельных областях превышают 40%. Наиболее нуждаются в осушении земли нечерноземной зоны, Сибири и Дальнего Востока.

Основные методы и техника осушения болот и заболоченных переувлажненных земель в зависимости от типа их питания:

— при атмосферном типе питания – устройство открытой системы каналов, закрытых дрен, кротование, глубокую вспашку и др. в сочетании со строительством каналов;

— при грунтовом и грунтово-напорном типе – строительство открытых каналов, закрытых дрен и разгрузочных скважен, вертикальный дренаж;

— при склоновом типе – строительство нагорных каналов, противоэрозионные мероприятия на склонах;

— при намывном типе – строительство дамб, обвалование, регулирование русел рек и речного стока (строительство водохранилищ, переброска части стока в другие бассейны и др.).

Нежелательные процессы, которые могут развиваться в почвах под влиянием осушения:

а) в минеральных почвах легкого гранулометрического состава

– интенсивная минерализация органической части (растительных остатков и гумуса;

— подкисление почвенного раствора;

— появление и вынос продуктов разложения и подвижных веществ, в том числе питательных, с дренажными водами (с последующей возможностью закупорки дрен);

б) в минеральных почвах среднего и тяжелого гранулометрического состава

— аналогичные процессы, но с большей выраженностью подкисления и меньшими потерями подвижных элементов с дренажными водами;

в) в органогенных почвах

— обезвоживание органического вещества, его гидрофобизация (несмачиваемость) в результате переосушения;

— интенсификация минерализации торфа и образование при этом в избыточных количествах (для растений) аммиака, нитратов и переход их из почвы в воздух в виде молекулярного азота и в грунтовые воды в виде NH4 + NO3 — .

Отмечаемое ухудшение водного режима в районах мелиоративных работ связано с недостатками в проектировании, строительстве и эксплуатации мелиоративных систем. Неблагоприятные экологические последствия осушения земель заключаются в их переосушении, вследствие чего снижается уровень грунтовых вод в прилегающих территориях и происходит уменьшение величины устойчивого стока в реки, а в ряде случаев на прилегающих территориях наблюдается подсыхание лесов и исчезновение влаголюбивой растительности. Вместе с тем, повышенная густота открытой осушительной сети может привести к повышению весенних максимумов стока на малых реках. На крупных мелиоративных системах наблюдается существенное обеднение растительного и животного мира. Низкое качество осушительной мелиорации может привести к вторичному заболачиванию почвы.

Дата добавления: 2016-04-22 ; просмотров: 2366 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Осушение почвы: понятие, назначение, способы и методы проведения работ

Орошение и осушение почв – это весьма важные мероприятия, направленные на улучшение условий для нормального роста и развития растений. У большинства начинающий фермеров не возникает вопросов по поводу качественного полива, однако что такое дренаж, знают далеко не все. Так для чего же нужно осушать почву, в каких случаях это делать, как правильно проводить данную процедуру и что она даст.

Понятие и назначение

Итак, искусственное осушение почвы – это комплекс сельскохозяйственных мероприятий, направленных на уменьшение количества влаги в грунте. Чаще всего данная процедура проводится на полях, расположенных рядом с болотистой местностью. Грунтовые воды в таких местах находятся слишком близко к поверхности, а переизбыток влаги в земле сказывается негативным образом на количестве и качестве урожая.

Что касается назначения дренажа, то оно может быть весьма различным. В некоторых случаях фермер пытается таким образом предотвратить развитие грибковых инфекций, которые возникают во влажных почвах, в других – избавиться от ила, который образуется во влажных местах. Также чрезмерная влага в почве приводит к затхлому и неприятному запаху – вряд ли кому-то будет приятно собирать урожай в подобных условиях.

Методы осушения почвы

Избавиться от избытка влаги в грунте не так уж и просто, как может показаться на первый взгляд. Вода на болотистой местности постоянно поступает наверх из-за большого количества грунтовых вод, поэтому, даже если в течение нескольких дней будет стоять ясная и жаркая погода, далеко не факт, что лужи на полях полностью исчезнут. Из-за этого многие фермеры прибегают к методам искусственного осушения земельных участков.

- строительство каналов для отвода воды;

- возведение искусственных водоемов;

- организация дренажной системы;

- поднятие почвенного уровня;

- высадка особых культур.

Выбор технологии должен быть обусловлен возможностями фермера, особенностями рельефа, глубиной залегания грунтовых вод, наличием или отсутствием наклона, составом почвы и многими другими факторами, которые будут раскрыты в следующих разделах при описании способов осушения.

Канал для отвода воды

Пожалуй, это наиболее распространенный способ осушения почвы, который позволяет добиться нормализации уровня влаги в грунте за считаные недели. Кроме того, строительство канала — процедура довольно простая и недорогая. Ее смогут провести даже начинающие фермеры. Канал не занимает слишком много пространства и придает участку красивый облик. Единственный недостаток заключается в трудности нахождения засоров, которые не позволяют воде двигаться в нужном направлении.

Для строительства канала обычно используется несколько экскаваторов, которые начинают работу с того места, куда будет впадать вода (овраг или озеро). Желательно рыть канал таким образом, чтобы он был под небольшим наклоном, который увеличивается по мере приближения к полю. Не бойтесь создать подобный элемент в центре земельного участка, если бо́льшая часть влаги находится именно там. Разделив каналом поле, вы заметно осушите почву, потеряв при этом лишь малую часть площади для посева.

Правильное формирование линии отвода

В большинстве регионов система осушения почвы основывается на формировании отводных каналов или траншей с дальнейшим выводом в колодец. Однако стоит понимать, что на некоторых участках подобная процедура может способствовать понижению грунта. Если речь идет об осушении пологого участка, то необходимо прокладывать траншеи поперек склона. Таким образом получится избежать нежелательных ландшафтных изменений.

Кроме того, рыть траншеи и каналы необходимо по определенной технологии, чтобы осушение было максимально качественным. К примеру, глубина траншеи должна составлять от 100 до 120 сантиметров (в зависимости от глубины залегания подводных вод). Если построить слишком глубокий водосток, то это приведет к его переполнению. Однако от слишком маленького канала эффекта также не будет. Что касается стенок, то они должны выполняться под небольшим углом. Двадцать градусов – наиболее оптимальный вариант.

Дренажная система для почвы

Иногда для осушения болотных почв хватает провести качественный дренаж. Подобная методика требует определенных финансовых вложений, поскольку возникает необходимость закупить определенный материал. Однако предпочтение дренажной системе можно отдать в любом случае, поскольку этот вариант считается универсальным. Особенно актуально проводить такую методику в том случае, если соорудить канал не удается из-за неудачного расположения мокрых участков.

Что касается материала для дренажа, то выбор довольно огромен. Причем каждый из вариантов позволяет добиться определенного результата, поэтому все методики требует более детального анализа. В следующих разделах вы найдете более подробную информацию по поводу того, какой дренаж лучше использовать, какими преимуществами обладает тот или иной материал, в чем заключается технология его внесения в грунт и так далее.

Гончарный дренаж

Подобная методика осуществляется с помощью использования пластиковых или глиняных труб, которые закладываются в грунт и помогают отвести повышенную влажность. Провести такую процедуру для огромного земельного участка практически не представляется возможным, поэтому метод чаще всего используется на небольших частных огородах, чтобы осушить определенный участок под посадку конкретной категории культур.

Глубина заделки этого строительного материала зависит от типа почвы, которую необходимо осушить. Расстояние между трубами должно составлять от 4 до 6 метров. Чем сильнее заболочен участок, тем больше труб придется положить. Следует минимизировать количество углов и стыков, чтобы затраты на строительство были не такими большими. Также рекомендуется насыпать под трубы слой щебня, чтобы избежать засорения.

Мягкий дренаж

Избавиться от задержки влаги в почве на длительное время можно с помощью системы мягкого дренирования. В качестве главного материала используется мягкий текстиль и гидроизоляционное полотно, которое укладывается сверху. Также поверх насыпается дополнительный слой щебня, после чего снова кладется пленка.

При создании системы мягкого дренажа рекомендуется дополнительно поднять слой грунта. Для этого можно заказать плодородную почву, состав которой подходит для выращивания тех культур, которые будут впоследствии высажены. Однако не переборщите! Максимальный слой привезенной почвы должен составлять не более 30 сантиметров.

Создание искусственного водоема

Если речь идет об осушении пологого участка, то можно воспользоваться методом создания искусственного водоема, который представляет собой «сточную емкость» для нескольких траншей. Просто найдите самое заболоченное место и начните там строительство небольшого пруда, в который бы уместилась вся вода с поля. Его глубина напрямую зависит от количества стоков, которые он будет в себя принимать.

Довольно часто подобная методика применяется в том случае, если нужно не просто провести осушение участка, а создать на нем особую зону для отдыха. Некоторые фермеры находят вполне практичным применение подобным прудам, запуская туда рыбу для разведения. Однако в этом случае придется загородить каналы сеткой, чтобы рыба не уплывала из положенной зоны.

Осушение с помощью растений

Решить проблему избыточной влажности можно с помощью высадки на участок деревьев, которые активно используют воду для роста. Конечно же, подобная методика окажется куда менее эффективной, чем строительство каналов или пруда, однако она вполне имеет место на небольших полях, которые не слишком страдают от избытка влаги. То есть почву нужно попросту немного осушить для того, чтобы рост сельскохозяйственных культур был более равномерным.

Что касается видов деревьев, которые можно высаживать для осушения, то ассортимент весьма разнообразен: ясень, татарский клен, пушистая береза, лиственница, плакучая ива, ольха и так далее. Можно даже чередовать их с плодовыми культурами, чтобы создать посреди поля настоящий яблочный или грушевый сад. Для декорации можно посадить различные кустарники, которые также потребляют весьма много воды и устойчивы к грибковым инфекциям.

Надеемся, наша статья помогла вам разобраться с тем, что такое осушение почвы и как правильно проводить подобную процедуру. Если у вас остались какие-то вопросы по этому поводу, то посмотрите небольшой видеоролик, размещенный выше. В нем есть много полезных советов для начинающих фермеров.

Источник