Мероприятия по повышению плодородия чернозема

Черноземы в России относятся к наиболее востребованной части сельскохозяйственных земель, на них выращивают основную долю зерновых культур, овощей, плодовых деревьев. Почвы обладают высоким потенциалом для увеличения урожайности за счет своей исключительной плодородности, однако постоянное использование земель под пашню требует работ по сохранению их продуктивности.

Черноземы формируются преимущественно в засушливых районах, однако полное отсутствие влаги сдерживает развитие травянистого покрова степей и лесостепей и приводит к понижению содержания гумуса в черноземах. Поэтому большая часть мероприятий по поддержанию плодородия почв сводится к удержанию в них влаги. В то же время распашка земель нарушает естественную структуру почвы, в результате чего начинают развиваться водная и ветровая эрозии почвы, которые приводят к вымыванию либо выветриванию основного питательного элемента чернозема — гумуса.

Таким образом, при использовании чернозема степной зоны требуется проводить мероприятия по предупреждению эрозийных процессов; обессиленные почвы требуют также подкормки. Причем некоторые типы черноземов испытывают недостаток в фосфоре, и это необходимо учитывать при использовании земель в сельском хозяйстве, своевременно вносить фосфорные удобрения. Самым распространенным в советское время и достаточно эффективным способом борьбы с эрозией почвы остается посадка полезащитных лесных полос по периметрам полей, на берегах оврагов и обрывов. Их подбор следует осуществлять с учетом господствующего подтипа почв. Так, на оподзоленных и выщелоченных подтипах чернозема с достаточной влагой лучше высаживать дубы; в центральной зоне Черноземья с засушливым климатом следует выбирать более засухоустойчивые деревья: вяз, лох, акации, — которые прекрасно переносят высокие летние температуры и могут долго обходиться без осадков. На почвах типичного чернозема прекрасно чувствуют себя береза и клен, однако они довольно требовательны к увлажнению почвы, и во время длительных засух молодые посадки могут погибнуть от недостатка влаги.

КОГДА В КОНЦЕ XIX СТОЛЕТИЯ во Франции проходила всемирная выставка, каждая развитая страна выставляла на ней свое национальное достояние. Тогда Вольное экономическое общество предложило российскому правительству выставить не меха и драгоценности, которыми была богата страна, а куб чернозема, справедливо считая именно богатые почвы страны настоящим национальным богатством.

Созданные по всем правилам лесопосадки вместе с эффективной защитой от выветривания почвы и образования оврагов помогут влаге оставаться в почве, а не скатываться в низменные месте, задержат на полях снег, исключат образование пыльных бурь. Водную эрозию, возникающую весной во время активного таяния снегов, можно предотвратить посадкой различных культур, удерживающих влагу, и чередованием полей. Для борьбы с пылевыми бурями, помимо создания лесополос, следует высаживать высокостебельчатые культуры или оставлять на полях полосы стерни; саму же почву либо глубоко пропахивают, чтобы перенести часть плодородного гумуса в нижние слои и предотвратить его выветривание, либо обрабатывают безотвальным методом.

Для предупреждения водной эрозии на подзолистых и выщелоченных черноземах склоны распахивают поперек, а не вдоль, чтобы гребни помогали удерживать влагу и не давали плодородному слою сдвигаться вниз.

Для дополнительного накопления влаги в почве в весеннее время проводят мероприятия по полосному затемнению снега, благодаря чему ускоряется процесс оттаивания верхнего слоя почвы и образованная в результате таяния снега влага полностью уходит в почву, вместо того чтобы скатиться по промерзшей земле в низины или естественные водоемы. Тот же самый эффект получают глубокой чересполосной трамбовкой снега специальными снегопахами.

Дополнительно повысить плодородие почв можно внесением удобрений: северные черноземы нуждаются в подкормке азотными и карбонатными веществами, южные почвы больше отзываются на внесение фосфатов, так как природные фосфорные соединения содержатся в них в плохо усвояемом виде из-за высокого содержания кальция.

ПО ДАННЫМ УЧЕНЫХ, в конце XIX в. черноземы Воронежской губернии содержали не менее 10-13% гумуса. Сегодня большинство почв основных сельскохозяйственных угодий в результате интенсивного использования утратили свою продуктивность и содержат от 2 до 4% высокоплодородного гумуса. При этом площадь обедненных полей продолжает с каждым годом увеличиваться.

Наибольшая эффективность от внесения удобрений наблюдается на легких суглинках и супесях, солонцеватые почвы с повышенным содержанием натрия для увеличения урожайности необходимо нейтрализовать внесением гипса.

Источник

Черноземы

Черноземные почвы формируются в степной и лесостепной зонах умеренного пояса. Они распространены на территории Юго-Восточной и Западной Европы, Аргентины, Китая, Канады, Соединенных Штатов Америки, Казахстана и Чили.

Эти грунты характеризуются наиболее высоким содержанием гумусовых компонентов. Их количество в профиле в среднем достигает 9%, а толщина гумусового слоя может составлять 40–120 см.

Морфологическая структура черноземов складывается из следующих горизонтов: гумусово-аккумулятивный; гумусовый переходный; гумусовый затечный; карбонатный иллювиальный; материнский почвообразующий.

Зоны, которые занимают черноземные почвы, считаются важнейшими в сельском хозяйстве. На них располагается до 50% всех пахотных угодий. Такие поч вы рекомендуется использовать для возделывания свеклы, подсолнечника, яровой и озимой пшеницы, фасоли, конопли, гречихи, льна, винограда, овощных и садовых культур.

Для того чтобы повысить уровень плодородия черноземов, нужно обеспечить работу оросительных систем. Кроме того, улучшить влажностный режим помогут защитные лесные полосы. Требуется также проведение специальных мероприятий, направленных на предотвращение засоления, эрозии грунта и скапливания в нем чрезмерного количества пестицидов.

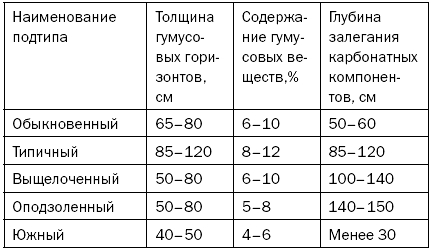

Черноземные почвы можно условно разделить на несколько подтипов – обыкновенные, типичные, выщелоченные, оподзоленные и южные. Они различаются содержанием гумусовых веществ, глубиной и толщиной их залегания. Основные характеристики подтипов черноземов приведены в табл. 7. Помимо указанных подтипов, целесообразно выделять также мицелярно-карбонатные черноземы, формирование которых происходит в условиях теплого зимнего периода. Кроме того, существуют черноземные грунты, которые образуются даже в случае существенного промерзания в зимний период.

Таблица 7. Характерные свойства подтипов черноземных почв

Черноземы, которые располагаются в различных зонах, могут иметь неодинаковый уровень засоленности. В зависимости от этого параметра говорят о существовании нескольких их подтипов. Например, существуют обычные, солонцеватые, карбонатные, солонцевато-солончаковые и др.

Толщина гумусового слоя может быть различной. Существуют черноземные грунты сверхмощные (толщина слоя гумуса составляет от 120 см и более), мощные (от 80 до 120 см), среднемощные (от 40 до 80 см) и маломощные (толщина не превышает 40 см). По содержанию гумусовых веществ они условно делятся на тучные, или высокогумусные (более 9% гумуса), среднегумусные (6–9% гумуса) и малогумусные (менее 6% гумуса).

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Чернозёмы

Чернозёмы Чернозёмы, тип почв, формирующихся под степной и лесостепной растительностью суббореального пояса. Образуются в основном на карбонатных материнских породах — лёссах, лёссовидных глинах и суглинках, иногда на более древних известняках, песчаниках,

Источник

Важнейшие мероприятия по повышению производительности черноземов

Черноземные почвы отличаются весьма высоким плодородием, и в этом отношении они являются лучшими почвами в нашей стране. Благодаря высокой производительности черноземные почвы в настоящее время почти полностью распаханы.

В черноземной зоне возделываются ценнейшие культуры — пшеница, сахарная свекла, кукуруза, ячмень, просо, подсолнечник, всевозможные овощи, а также плодовые культуры. При правильном уходе эти культуры на черноземах дают самые высокие урожаи. Тем не менее, несмотря на большое богатство черноземных почв питательными веществами и на благоприятные химические и физические их свойства, в черноземно-степной полосе довольно часто наблюдаются недороды, а иногда и гибель тех или иных сельскохозяйственных культур.

Основной причиной, влияющей на снижение урожаев в области степи, является недостаток влаги в почве, губительное действие пыльных бурь и суховеев и периодические засухи.

Поэтому в комплексе агромероприятий, направленных на создание высоких и устойчивых урожаев в черноземной зоне, первостепенное значение имеет борьба за влагу.

Мероприятия по накоплению и сохранению влаги в почве весьма разнообразны. Большое значение в этом отношении приобретают прежде всего полезащитные лесонасаждения, восстановление структуры почвы на выпаханных участках, глубокая зяблевая вспашка с предварительным лущением жнивья, всемерное уничтожение сорняков, в сильной степени иссушающих почву, задержание и накопление тем или иным путем в зимний период снега на полях с целью насыщения почвы талыми водами и предохранения озимых культур от вымерзания.

В этом комплексе агромероприятий по борьбе за влагу в почве весьма значительна роль полезащитных насаждений.

Лесные насаждения способствуют накоплению и равномерному распределению снега на полях, постепенному его таянию весной и полному впитыванию талых вод в почву. Они уменьшают силу ветров и тем самым сокращают губительное действие суховеев и развитие ветровой эрозии. Посаженные по определенной системе полезащитные лесные полосы сводят к минимуму поверхностный сток атмосферных осадков и прекращают процессы оврагообразования, смыва почвы и выдувания посевов во время пыльных бурь.

Почва на облесенной территории всегда впитывает несравненно большее количество атмосферных осадков, поэтому лесные полосы, окаймляющие поля колхозов и совхозов, способны создавать запасы подземных вод и поднимать их уровень как непосредственно под насаждениями, так и в межполосных пространствах.

Между лесными полосами влажность приземного воздуха всегда выше, чем в открытой степи, что значительно улучшает условия произрастания сельскохозяйственных культур. В условиях облесенной местности растения заметно снижают расход влаги на образование единицы урожая, т. е. понижают транспирационный коэффициент и делают этот, расход воды более продуктивным.

Наряду с полезащитными лесными полосами огромное значение для создания благоприятного водного режима почв имеет развитие орошения на базе использования вод местного стока путем строительства ирригационных сооружений, а также создания прудов и водоемов в естественных ложбинах, у истоков рек, в верховьях балок и оврагов и в других естественных понижениях.

Широкое и планомерное осуществление в степной и лесостепной зонах посадки полезащитных лесных полос и строительства гидротехнических сооружений для целей орошения в полном комплексе с другими агромероприятиями правильной системы земледелия является могучим средством создания благоприятного водного режима почв, победы над засухой и завоевания высоких и устойчивых урожаев независимо от погодных условий.

Большую роль в повышении урожайности играет глубокая вспашка под зерновые и особенно под сахарную свеклу и кукурузу. Глубокая вспашка способствует лучшему сбережению влаги в почве и накоплению в большем количестве растворимых питательных веществ для растений. Вместе с тем глубокая вспашка является надёжным средством борьбы с сорняками.

Отмечая всю важность мероприятий по накоплению и сбережению влаги в почве, отнюдь не следует упускать из виду и мероприятия в отношении повышения плодородия черноземных почв путем применения удобрений.

Неправильно думать, что черноземные почвы настолько богаты питательными веществами, что не нуждаются в удобрениях. Это глубокое заблуждение. Любая почва не может без конца давать хорошие урожаи, если не поддерживать ее плодородия, не вносить органических и минеральных удобрений.

Черноземные старопахотные почвы, как показывают многочисленные опыты, хорошо отзываются на вносимые удобрения, в первую очередь на фосфорнокислые.

Это объясняется, с одной стороны, тем, что на протяжении столетий фосфатный фонд почв вследствие хищнического их использования непрерывно истощался, а с другой стороны, тем, что значительная часть имеющегося в почве фосфора находится в недоступной для растений форме. Помимо фосфора, большую эффективность проявляют на черноземных почвах также азотные и калийные удобрения. Само собой понятно, что внесение в почву тех или иных минеральных удобрений должно увязываться в каждом конкретном случае с особенностями почв и с требованием самой культуры, под которую предназначено удобрение.

Большое значение приобретают здесь также органические удобрения как средство обогащения почв перегноем, улучшения структуры, а вместе с тем и физических и биохимических свойств. Как бы ни были богаты черноземы перегноем, но их органическое вещество под влиянием культуры в той или иной степени разрушается, а в связи с этим, следовательно, снижается и их производительность.

Поэтому периодическое внесение в почву органических удобрений в виде навоза, компостов и т. д. является совершенно необходимым условием для поддержания плодородия черноземных почв на высоком уровне.

Гаркуша, И.Ф. Почвоведение/ И.Ф. Гаркуша.- Л.: Издательство сельскохозяйственной литературы, журналов и плакатов, 1962.- 448 с.

Источник

плодородия чернозёма южного маломощного среднегумусового легкоглинистого.

рекомендации по использованию и повышению

Исполнитель: студентка 31гр.

Руководитель: Невенчанная Н.М.

Передано на проверку:

Форма задания на курсовое проектирование

«Омский государственный аграрный университет»

На курсовое проектирование студента ____Репина М.Н._________

Факультет агрохимии, почвоведения и экологии

Тема работы: Агропроизводственная характеристика, рекоменда-_

ции по использованию и повышению плодородия чернозёма южного маломощного среднегумусового легкоглинистого.

Срок сдачи студентом законченной работы_____________________

Исходные данные к работе

| Горизонт, глубина, см | Гигроско-пическая влажность, % | Сумма фракций ( 3 | СО2,%. | pН вод. cол. | Поглощённые катионы, м-экв/100 | Валовой состав | |||||||||

| Ca 2+ | Mg 2+ | Na + | H + | R2O3 | SiO2 | ||||||||||

| А(0-18) | 4,4 | 50,2 | 20,4 | 7,3 | 1,4 | 1,09 | — | 7,2 | 20,1 | 3,3 | 0,1 | — | 20,1 | 70,3 | |

| АВ (18-29) | 5,8 | 63,7 | 34,6 | 2,6 | 1,6 | 1,24 | 8,2 | 19,7 | 0,2 | — | 20,4 | 71,1 | |||

| В1к (29-45) | 5,4 | 67,9 | 28,9 | 1,4 | 1,4 | 1,34 | 6,5 | 8,6 | 16,4 | 1,5 | 0,2 | — | 20,5 | 70,8 | |

| В2к (45-85) | 4,6 | 67,9 | 35,2 | 0,7 | — | — | 1,41 | 6,5 | 8,6 | 12,9 | 1,5 | 0,3 | — | 20,5 | 71,2 |

| СК (85-120) | 7,4 | 55,3 | 30,4 | — | — | — | 1,56 | 3,9 | 8,3 | — | — | — | — | 20,7 | 71,3 |

Грунтовые воды- 8,4м

Перечень вопросов, подлежащих разработке в курсовой работе:

1.На основании данных лабораторных анализов установить тип, подтип, род, вид и разновидность почвы.

2.Выделить генетические горизонты, составить описание профиля почвы.

3.Дать полное классификационное название почвы.

4.Указать зону (подзону) формирования почвы.

5.Описать условия почвообразования зоны (климат, рельеф, почвообразующие породы, гидрология, растительность, почвенный покров) с указанием условий образования описываемой почвы.

6.Дать описательную характеристику почвы по её составам и свойствам, приведённым в исходных данных, с указанием агрономической оценки по каждому показателю.

7.Дать общую агропроизводственную оценку почвы, разработать рекомендации по использованию и наметить мероприятия по улучшению и повышению плодородия.

Календарный график выполнения работы на период проектирования

| Перечень разрабатываемых вопросов | % к объёму работы | Срок выполнения |

| Введение | ||

| Условия почвообразования зоны | ||

| Агрономическая характеристика по данным лабораторных анализов | ||

| Агропроизводственная оценка почвы, рекомендации по использованию и мероприятия по повышению плодородия. | ||

| Заключение |

Дата выдачи задания_________________________________

Задание принял к исполнению_________________________

(Дата и подпись студента)

2. Обоснование классификационной и зональной принадлежности почвы.

3. Условия почвообразования.

3.3 Почвообразующие породы.

3.4 Гидрология и гидрография.

3.5 Растительный покров.

3.6 Почвенный покров.

4. Агрономическая характеристика свойств почвы.

4.2 Морфологическое строение.

4.3 Гранулометрический состав.

4.4 Содержание гумуса и его качество.

4.5 Физико-химические свойства.

5. Агропроизводственная оценка, рекомендации по использованию и повышению плодородия почвы.

7. Список литературы.

С древних времён и по настоящее время остро стоит вопрос о правильном и рациональном использовании почв. Накопление знаний о почве началось со времени, когда человек перешёл от сбора природных даров к выращиванию их на полях, к обработке почвы. Первые попытки обобщения знаний о почве, накопленных земледельцами, относят к античному периоду. Так в сочинениях Аристотеля встречается разделение почв на прекрасные, хорошие, плодородные, бесплодные. Но зародилось почвоведение как наука в России в конце XIX столетия, где были разработаны его научные основы и главнейшие методы исследования. Основоположником научного почвоведения был выдающийся русский ученый Василий Васильевич Докучаев (1846-1903), определивший почву как самостоятельное естественноисторическое тело и сформулировавший целый ряд законов ее образования, развития и географического распространения. До В.В.Докучаева почвоведение рассматривалось как часть агрономии или геологии.[1]

Почвоведение – наука о почвах, их образовании (генезисе), строении, составе и свойствах; о закономерностях их географического распространения; о процессах взаимосвязи с внешней средой, определяющих формирование и развитие главнейшего свойства почв – плодородия; о путях рационального использования почв в сельском и народном хозяйстве и об изменении почвенного покрова в агрокультурных условиях.

Почва – поверхностный слой земной коры, несущий на себе растительный покров суши и обладающий плодородием. Благополучие человека тесно связано с почвенным плодородием, поддержание которого в необходимом состоянии невозможно без рационального применения удобрений. Она служит основным средством сельскохозяйственного производства и всеобщим предметом человеческого труда. Подвергаясь воздействию человека, почва приобретает эффективное плодородие, которое зависит от уровня науки и техники, а также от системы общественных отношений.[1]

Почва является составной и главной функциональной частью биосферы — области распространения жизни на земле. Она сформировалась на границе соприкосновения и взаимодействия планетарных оболочек литосферы, атмосферы и гидросферы, и образует особую геосферу — педосферу, или почвенный покров. Наиболее деятельной частью педосферы является гумосфера — верхняя часть почвы, насыщенная органическим веществом.[1]

Почвоведение изучает почву не только как особое природное тело, но и как средство производства, как предмет труда и как продукт труда. Свойством почвы является плодородие, обеспечивающее жизнь на Земле и являющееся результатом жизни. Под плодородием понимается способность почв обеспечивать растения элементами питания, водой, почвенным воздухом, обладать стимулирующей и теплорегулирующей способностью, создавать кислотно-щелочные и окислительно-восстановительные условия, энергетические поля, каркас для корневых систем. В зависимости от условий образования почвы природное плодородие может достигать различного уровня. Оно зависит от состава и свойств почв, формируется и развивается вместе с почвенным покровом в результате взаимодействия факторов почвообразования, поддаётся количественной оценке и регулированию. [1]

Целью изучения профиля является установление рода, типа и подтипа данной почвы. Так же выдвижение рекомендации и способов обработки для рационального использования в сельском хозяйстве.

К задачам курсовой работы относятся:

1. Изучить особенности генезиса, гидрологии, гидрографии, условия почвообразования в Омской области;

2. Дать правильную агрономическую оценку свойствам почвы и использовать эти результаты для наилучшего возделывания сельскохозяйственных культур, а так же для разработки мероприятий по воспроизводству и повышению почвенного плодородия.

2. Обоснование классификационной и зональной принадлежности почвы

Черонзёмы- это почвы богатые гумусом, имеющие мощный темно-окрашенный гумусовый горизонт. Гумус убывает постепенно, формируется под травянистой растительностью при периодически промывном и не промывном водном режиме на породах, содержащих карбонаты.

Профиль черноземов имеет следующее строение:

Чернозём различается по подтипу, роду и виду (таблица 1).

| Подтип | Род | Вид |

| 1.Оподзоленныегор.А1А2 с присыпкой SiO2 2.Выщелоченныегор.ВС >20 см 3.Обыкновенные 4.Южные бурая окраска гумусового слоя 5. Типичные | Нет Обычные вскипание с Вк Карбонатные вскипание с Ак и АВк Глубоковскипающие ВС 80 см 2.По содержанию гумуса в гор.А слабогумуссированые 9% 3.По гранулометрическому составу гор. А |

В направлении от оподзоленных к типичным черноземам увеличивается мощность гумусового слоя, содержание гумуса, емкость катионного обмена, степень насыщенности ППК основаниями; снижается кислотность, глубина вскипания. В направлении от типичных к южным — снижается мощность гумусового слоя, содержание и запасы гумуса, емкость катионного обмена, в ППК появляется обменный натрий и реакция становится слабощелочной, продолжает снижаться глубина залегания карбонатов.

Определяемая почва относится к чернозёму южному маломощному среднегумусовому легкоглинистому, так как вскипание происходит с горизонта АВк, мощность гумусового слоя равна 28см, содержание гумуса в гор. А равно 7,3%. Чернозём южный залегает в Русско-Полянском районе.

3. Условия почвообразования

Почвы образуются в результате взаимодействия факторов почвообразования. В.В.Докучаевым было установлено пять глобальных факторов почвообразования: климат, растительность и животный мир (биологический фактор), почвообразующие породы, рельеф и возраст страны (время). Впоследствии были добавлены хозяйственная деятельность человека (фактор, ставший в настоящее время глобальным) и ряд локальных факторов, таких как почвенно-грунтовые и грунтовые воды, поверхностные воды половодий и паводков в поймах рек, вулканический фактор в областях действующих вулканов.[1]

В Русско-Полянском районе за год выпадает 320. 355 мм осадков. За зимний период в среднем выпадает 19,9 мм осадков, весенний период- 20,9мм, в летний- 50,9мм, а в осенний- 27,3 мм. За май-август в степи выпадает 180. 210 мм осадков с колебаниями от 100 до 360 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в июле, минимальное в марте. Гидротермический коэффициент равен 0,07, что по условиям увлажнения характеризует район как очень засушливый.

При имеющихся атмосферных осадках сочетание тепла и влаги оказывается явно неблагоприятным и далеким от оптимального. На процесс суммарного испарения расходуется около 50 % тепловых ресурсов и столько же на нагревания воздуха.

Зима же в степи обычно суровая, морозы до 35-40 градусов, и тонкий неравномерный снежный покров в 25-30 см плохо укрывает почву. Снежный покров появляется 22.10. Устойчивый снежный покров устанавливается 7.11, а разрушается 8.04, сходит 16.04. После схода снежного покрова в почве формируются максимальные запасы влаги. В конце мая влажность почвы за счет испарения понижается на 25. 30 мм, главным образом из верхних слоев. Снег сходит за 10-12 дней

Первые заморозки начинаются около 1.10, могут быть с 27.08 или с 10.10. Последние заморозки заканчиваются до 9.05, ранние до 24.04, поздние до 14.06. Продолжительности безморозного периода в среднем 121 день, наибольшее количество дней 151, наименьшее 88 дней.

Глубина промерзания почвы минимальная в ноябре 54 см, максимальная в первой декаде апреля 216 см. К концу апреля почва оттаивает на глубину 90. 110 см. Полное оттаивание происходит в начале второй декады мая, иногда в середине июня.

Весенний период характеризуется особенно неустойчивой погодой: возвратом холодов, выпадением снега, суховеями, которые приносят арктические и среднеазиатские воздушные массы. В конце мая происходит устойчивый переход температуры воздуха через 15 о С.

Самый теплый месяц июль (19,5 о С), в августе — на 2,5 о С ниже.В летний период дневные температуры воздуха могут достигать 42 о С, а на поверхности почвы – 64 о С.

Период со среднесуточной температурой выше +5 0 С начинается 20.04, заканчивается 7.10, с общей продолжительностью в 168 дней. Период со среднесуточной температурой выше +10 0 С начинается 8.05, заканчивается 21.09, с общей продолжительностью в 136 дней. Сумма положительных среднесуточных температур выше 10 о С изменяется 2200 о С — 2300 о С и являются наивысшими в области.

Для зоны характерны сильные ветры, пыльные бури и суховеи. Ветры увеличивают испарение, иссушают почву и нередко вздымают пыльные бури. Весной дожди в степи редки.[8]

3.2 Геоморфология и рельеф

Омская область расположена в центре Евроазиатского материка, на юге Западно-Сибирской равнины. Западно-Сибирская низменность- это плоская озёрно-эллювиальная равнина с комплексом террас вдоль Оби и её крупных притоков(Приложение А рис.1).

По составу почвенного покрова и характеру комплексности относят к южному равнинно-степному району (51,9% от общей площади зоны) располагается в левобережье Иртыша и включает территорию Русско-Полянского, Дробышевского, Одесского и части Полтавского районов. В целом это приподнятая равнина с ложбинами, стоками и гривами. Из почв господствующее положение занимают тяжелосуглинистые южные чернозёмы. По понижениям мелкими пятнами вкраплены солонцы и солонцеватые почвы, по буграм- южные маломощные, часто лёгкого механического состава чернозёмы.[5]

По строению поверхности это идеальная равнина с редкими гривообразными повышениями, котловинами мелких и крупных озер, Долинами редких рек и ложбинами древнего стока. В окраинных частях крупных приозерных депрессий степные равнины расчленены сетью молодых оврагов и балок.[2]

В левобережье Иртыша степь представляет собою слабо волнистую приподнятую равнину с наличием разнообразных ложбин в части пограничной с Казахстаном. Вся эта сложная сеть ложбин смыкается на территории Казахстана в общую сеть обеспечивающую сток вод в обширные тектонические впадины, занятые озёрами.[2]

3.3 Гидрография и гидрология

Степная зона очень бедна проточными водами, гидрографическая сеть практически отсутствует. Встречаются озёрные котловины с горько-солёной водой. Они являются аккумуляторами солевых продуктов как современного, так и более древнего засоления. При этом воды характеризуются большой пестротой засоления- от пресных до горько-солёных, от хлоридного и сульфатного типов засоления до содового(Приложение А рис.2).[8]

В связи с приподнятостью территории, грунтовые воды находятся в зоне относительно глубокого залегания 5-15м. Грунтовые воды в левобережной части зоны залегают глубоко и оказываются часто засолёнными. [2]

3.4 Почвообразующие породы

Низкая дренированность территории обуславливает формирование засолённых почв. Территория Омской области представляет собою обширную тектоническую впадину, в течении длительного периода аккумулировавшую в себе разнообразные рыхлые наносы, отлагавшиеся морями, текучими водами и ветрами. В пределах низменности широко распространены морские отложения, богатые легкорастворимыми солями, за счёт которых оказываются засолёнными и глубокие горизонты грунтовых вод.[2]

Почвообразующие породы преимущественно тяжёлого гранулометрического состава и представлены третичными глинами, сильно карбонатными. По гривам они среднесуглинистые и легкосуглинистые. Почвообразующие породы, как и в южной лесостепи, засолены легкорастворимыми солями. Наибольшее засоление (сульфатно-хлоридное) отмечается в Курумбельской степи и в крупной лощине стока Алаботинского озера.

У чернозёма южного профиль укорочен, почвообразующие породы залегают с глубины 50-70см. Карбонаты залегают близко к поверхности, вскипание в пределах горизонта. Вскипает с глубины 20-30см, наличие гипсового пояса на глубине 90-130см. [2]

3.5 Растительный покров

Степная растительность практически не сохранилась, так как распаханность превысила 80% от площади сельскохозяйственных угодий.[5]

Зональные ландшафты в прошлом здесь были представлены ковыльно-типчаковыми и полынно-типчаковыми степями, сменяющиеся полынно-пырейными, полынно-тонгоновыми и полынно-кермековыми ассоциациями. Растительность однообразна и сравнительно бедна по видовому составу. Большее разнообразие отмечается в незасолённых понижениях- «джарыках». Берёзовые колки явление редкое и там, где имеются, они приурочены к понижению рельефа.[2]

Основные площади чернозёмных почв распаханы, собственная растительность сохранилась лишь в балках и заповедниках.[8]

Основными зональными почвами в степи являются чернозёмы южные и лугово-чернозёмные почвы.

В структуре почвенного покрова преобладают крупные ареалы южных чернозёмов в сочетании с чернозёмами обыкновенными, лугово-чернозёмными и их комплексы с солонцами. Зональной особенностью этих почв является карбонатность, солонцеватость, засолённость.[5]

4. Агрономическая характеристика свойств чернозёма южного маломощного среднегумусового легкоглинистого

Чернозёмы- это почвы богатые гумусом, имеющие мощный тёмноокрашенный гумусовый горизонт. Гумус убывает постепенно, формируется под травянистой растительностью, слабым атмосферным увлажнением и залеганием грунтовых вод >6м.

Современные представления о происхождении чернозёмов сложились на основании трудов В.В. Докучаева, П.А. Костычева, А.А. Измаильского и других исследователей.

Ведущим процессом формирования чернозёмов является дерновый процесс, сущность которого заключается в накоплении гумуса, аккумуляции биофильных элементов и формировании водопрочной структуры под воздействием травянистой растительности.

В чернозёмах для гумусообразования складваются наиболее оптимальные условия:

1. высокое количество ежегодного опада (8-20 т/га);

2. преобладающая часть опада (более 60%) поступает в почву в виде корней;

3. высокое содержание оснований и азота в составе опада;

4. высокое содержание оснований в почвообразующих породах;

5. насыщенность минеральной части почв кальцием и магнием и близкая к нейтральной реакция среды;

6. умеренная биологическая активность;

7. ярко выраженная контрастность режима влажности при периодически промывном водном режиме.

Перечисленные условия являются оптимальными для образования гуминовых кислот и их прочного закрепления минеральной частью. Вместе с гуминовыми кислотами накапливаются фульвокислоты. Большая мощность гумусового горизонта определяется глубиной проникновения корней травянистой растительности. [1]

4.2 Морфологическое строение.

В следствии биоклиматических особенностей чернозёмы Западной Сибири имеют укороченный гумусовый профиль и менее плавное распределение гумуса по нему. Горизонт А богат гумусом, но при переходе в горизонт В его количество уменьшается до 50-60 % от содержания в горизонте А.

Описываемая почва относится к подтипу чернозём южный, роду обычный, виду маломощный среднегумусовый легкоглинистый (таблица 2).

Вскипание от HCl- 18 см

| Горизонт, глубина, см. | Морфологические признаки |

| А (0-18) | Гумусоаккумулятивный, чёрный с серым оттенком, неоднородный, комковато-зернистая, легкоглинистый, н.о. корневые остатки, переход ясный. |

| АВк (18-29) | Переходный, буровато-серый, неоднородный, комковато-зернистая, легкоглинистый, н.о. корневые остатки, СаСО3, переход постепенный. |

| В1к (29-45) | Иллювиальный, бурый, однородный, мелкокомковато-зернистая, легкоглинистый, н.о. потёки гумуса, СаСО3, переход постепенный. |

| В2к (45-85) | Иллювиальный, светло-бурый, неоднородный, мелкокомковато-зернистая, легкоглинистый, н.о. потёки гумуса, СаСО3, переход постепенный. |

| Ск (85-120) | Карбонатная почвообразующая порода, белё-сая, однородная, мелкозернистая, легкогли-нистый. |

Грунтовые воды- 8,4 м

Название почвы: Чернозём южный маломощный среднегумусовый легкоглинистый.

Чернозёмы Западной Сибири, развитые на породах тяжёлого гранулометрического состава, отличаются резко выраженным преобладанием органических форм фосфатов и незначительным содержанием минеральных форм, легко растворимых и усваиваемых растениями, более насыщен фосфором.[2]

Чернозём южный характеризуется неглубоким залеганием карбонатного горизонта, небольшой мощностью гумусового горизонта, наличием гипсового горизонта в пределах двух-трёх метровой толщи, имеют сходство с профилем каштановых почв.

4.3 Гранулометрический состав.

Гранулометрический состав оказывает очень большое влияние на процессы почвообразования, свойства и режимы почв. Он наследуется от почвообразующей породы и очень медленно изменяется во времени. Чем тяжелее гранулометрический состав, тем богаче минеральный состав, больше валовых и подвижных веществ питания растений, активнее гумусо-аккумулятивные и структурообразующие процессы, выше поглотительные способности, теплоёмкость, влагоёмкость, ниже водопроницаемость и воздухопроницаемость. Таким образом гранулометрический состав влияет на плодородие.[2]

От него зависят течения микро-, мезо- и макропроцессов, формирование морфологических особенностей почвенных профилей, влияет на развитие водной и ветровой эрозии, технологические особенности агроприёмов: сроки проведения полевых работ; дозы минеральных удобрений; целесообразное размещение с/х культур с видами обработки почв; затраты топлива, земляные работы и т.д.[4]

Многие благоприятные свойства и режимы складываются в легко и среднеглинистых почвах, однако при хорошей оструктуренности лучше будут тяжелосуглинистые и глинистые. Тяжелосуглинистые и глинистые отличаются более высокой связностью и влагоёмкостью, лучше обеспечены питательными веществами, богаче гумусом. Имеют слабую водопроницаемость, легко заплывают, образуют корку. Обладают большой плотностью, липкостью, неблагоприятными воздушными, водными и тепловыми режимами.[2]

В анализируемой почве содержание крупного и среднего песка самое меленькое в профиле по сравнению с другими фракциями (таблица 3).

Гранулометрический состав чернозёма южного маломощного среднегумусового легкоглинистого

| Горизонт, глубина, см | Содержание фракций (%) при размерах частиц, мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | 3 ; Горизонт 0-20 143,22+6,45=149,67 т/га (1) Горизонт А (0-18) 7,3*1,09*18=143,22 т/га (2) Горизонт АВ (18-29) 11*2,6*1,24=35,46 т/га (3) Горизонт 0-100 248,18 +0 = 248,18 т/га (5) Горизонт А (0-18) 7,3*1,09*18 =143,22 т/га (6) Горизонт АВ (18-28) 2,6*1,24*11 = 35,46 т/га (7) Горизонт В1к (28-45) 1,4*1,34*16 = 30,02 т/га (8) Горизонт В2к (45-85) 0,7*1,41*40 =39,48 т/га (9) Горизонт Ск (85-120) 0*1,56*35 =0 т/га (10) В слое 0-20 см запасы гумуса являются средними равные 149,67 т/га , в слое 0-100 см очень низкие равные 248,18 т/га. По отношению гуминовых кислот к фульвокислотам тип гумуса является фульфатно-гуматным, а его качественный состав благоприятный. При этом формируется гумус относительно обогащённый гуминовыми кислотами. Обогащённость гумуса азотом характеризуется величиной соотношение С/N. Показатель С/N характеризует степень разложения органического вещества. В горизонтах очень низкая. Это указывает на значительную их окисленность и прочность форм гумуса. Содержание SiO2 и R2O3 по всему профилю изменяется не значительно (таблица 6). Соотношение SiO2 к R2O3 с глубиной очень слабо уменьшается и является низким. Содержание и баланс SiO2 и R2O3 в чернозёме южном маломощном среднегумусовом легкоглинистом

Баланс по отношению к почвообразующей породе у SiO2 не превосходит 100%. Недостаток не значительно варьируется от 0,14% в горизонте В2к до 1,40% в горизонте А. Баланс SiO2 изменяется пикообразно, то есть при переходе от горизонта А к горизонту АВк резко падает с 1,40 до 0,28%, от горизонта АВк к В1к резко возрастает от 0,28 до 0,7%, затем в горизонте В2к опять сильно падает. Баланс R2O3 так же не значительно превосходит горизонт Ск, максимальное отклонение в горизонте А 2,90%, минимальное в горизонтах В1к и В2к 0,97%. Но по сравнению с SiO2 изменение баланса происходит плавно с увеличением глубины происходит уменьшение R2O3. Содержание гумуса и его запасы являются показателем плодородного состояния почвы. Это состояние служит важным показателем плодородия почв и их устойчивости как компонента биосферы. Оно может улучшатся при окультуривании почв и ухудшатся при развитии деградационных процессов. В целом чернозём южный является потенциально плодородной почвой. [2] 4.5Физико-химические свойства почвы Состав обменных катионов зависит от типа почвообразования, состава материнской породы, иногда от состава грунтовых вод, если последние залегают близко к поверхности. Наилучшие условия для питания растений создаются при преобладании в составе почвенно-поглощающего комплекса катионов, необходимых для питания растений. Неблагоприятные условия возникают при наличии в почвенно-поглощающего комплексе значительного количества обменного натрия, часто в сочетании с повешенным количеством магния и присутствием в почве свободных карбонатов щелочных и щелочноземельных металлов. Ионы Na в поглощённом состоянии оказывают резко негативное влияние на физические и водно-физические свойства почв в следствии пептизации почвенных коллоидов. Происходит подщелачивание почвы рН=9, это оказывает неблагоприятное влияние на состояние растений. [2] В почве преобладают катионы кальция, на ряду с ними наблюдается несколько повышенное для чернозёмов содержание магния. Из данных (таблица 7) мы видим, что ионы кальция и магния преобладает в горизонте В1к, в остальных горизонтах их количество не имеет резкого снижения. Физико-химические свойства чернозёма южного карбонатного маломощного среднегумусового легкоглинистого

Небольшое присутствие в поглощающем комплексе натрия способствует большей подвижности органоминеральной части почв, не вызывая проявления отрицательных солонцеватых свойств. Содержание ионов натрия с приближением к почвообразующей породе увеличивается (Приложение Б диаграмма 4). [2] Ёмкость поглощения максимальна в горизонте АВк (23,90мг-экв/100г), в дальнейшем уменьшается. По всему профилю изменение ёмкости поглощения не существенное. По степени насыщенности основаниями почва является насыщенной, так как в её составе нет ионов водорода и алюминия. С увеличением глубины величина рН переходит от слабощелочной к сильнощелочной реакции среды. Повышенная щёлочность нарушает физиологические процессы в клетках растений, вызывает пептизацию почвенных коллоидов и ухудшают их гидрофильность. Её можно устранить внесением гипса, внесением серы или серной кислоты, так как при взаимодействии с карбонатами образуется гипс, но необходимо в этом случае следить за состоянием и качеством гумуса. К физико-механическим свойствам почвы относятся пластичность, липкость, набухание, усадка, связность, твердость и сопротивление при обработке. Пластичность- способность почвы изменять свою форму под влиянием какой-либо внешней силы без нарушения сплошности и сохранять приданную форму после устранения этой силы. Пластичность обусловлена илистой фракцией и зависит от влажности почвы. Качественный соста Источник ➤ Adblockdetector |