GardenWeb

Почвы и их улучшение

Почвой называют поверхностный слой земли, обладающий плодородием, то есть способностью производить урожай. Характерной составной частью почвы является гумус, или перегной, который образуется в результате разложения органических веществ. В перегное содержатся все основные элементы питания растений, количество которых определяет степень плодородия почвы. Чем больше перегноя в почве, тем она плодороднее. Плодородие почвы на участке следует постоянно повышать правильной агротехникой, внесением органических и минеральных удобрений.

По генетическому происхождению почвы делят на следующие типы: дерново-подзолистые, дерново-карбонатные, серые лесные, торфяные (болотные), пойменные, черноземные и другие. В Нечерноземной зоне наиболее распространены почвы первых четырех видов.

Дерново-подзолистые почвы характеризуются невысоким плодородием, небольшим слоем перегнойного горизонта (10—20 см), низким содержанием гумуса(0,5—2,5%), кислой реакцией почвенного раствора (рН 4—5) и низким содержанием доступных для растений питательных элементов.

Основные мероприятия по повышению плодородия дерново-подзолистых почв заключаются в следующем: в регулировании водяо-воздуш-ного режима избыточно увлажненных почв путем устройства дренажных и открытых осушительных систем, проведении культуртехняческих работ, увеличении перегнойного слоя путем известкования, систематическом внесении органических и минеральных удобрений.

Дерново-карбонатные почвы в отличие от подзолистых обладают более высоким естественным плодородием (содержат до 4% гумуса) и меньшей кислотностью (реакция вплоть до нейтральной), лучше обеспечены доступными для растений питательными элементами. Чтобы получать высокие урожаи плодово-ягодных и овощных культур на этих почвах, нужно вносить повышенное количество органических и минеральных удобрений.

Серые лесные почвы характеризуются несколько повышенным (до 3—5%) содержанием гумуса По водно-физическим свойствам они близки к дерново-подзолистым. Реакция почвенной среды у них кислая и слабокислая. Основные мероприятия по повышению плодородия серых лесных почв заключаются в известковании, внесении органических и минеральных (главным образом фосфорных и азотных) удобрений.

Торфяные (болотные) почвы формируются в условиях переувлажнения и делятся на низинные, верховые и переходные. Для использования под сады и огороды наиболее подходят почвы, образовавшиеся на низинных и переходных болотах. Торфяные почвы низинных болот имеют глубокий торфяной слой (более 40 см), характеризуются высоким естественным плодородием, содержат много азота (2—4%), но мало фосфора и калия, имеют слабокислую или нейтральную реакцию, отличаются сильной степенью разложения торфа (30—60%) и большой влажностью. Переходные болотные почвы в отличие от низинных имеют повышенную кислотность (рН 3,5—5), характеризуются меньшей степенью разложения торфа. После осушения и проведения культуртехни-ческих работ, внесения фосфорных и калийных удобрений, а где нужно — извести и микроэлементов, такие почвы можно с успехом использовать для выращивания холодостойких овощных культур, картофеля, ягодников.

Верховые торфяники содержат очень мало питательных веществ и состоят из слаборазложившегося кислого торфа, поэтом> для выращивания садово-огородных растений они малопригодны. Верховой торф используют для подстилки при содержании сельскохозяйственных животных, для приготовления компостов, выращивания рассады и овощных культур в защищенном грунте.

Все виды почв (за исключением торфяных) по механическому составу делят на глинистые, песчаные, суглинистые и супесчаные. Основанием для такого деления служит количественное соотношение содержащихся в почве глинистых (размером менее 0,01 мм) и песчаных (размером более 0,01 мм) минеральных частиц.

Механический состав почвы практически можно определить, скатывая влажную почву между ладонями. Если при скатывании почва приобретает форму палочки или колбаски, которая при свертывании в кольцо не растрескивается, значит почва глинистая, если на сгибе образуются трещины или образец ломается — почва суглинистая. Из супесчаных и песчаных почв скатать палочку и сделать кольцо невозможно. Песчаные и супесчаные почвы называют легкими и теплыми: они быстрее прогреваются, их легко обрабатывать. Глинистые и суглинистые почвы называют холодными и тяжелыми.

Лучшими почвами для выращивания садовых и огородных растений являются суглинистые и супесчаные. Они достаточно влагоемки и возду-хоемки, плодородие их может быть улучшено систематическим внесением органических и минеральных удобрений. Почвы песчаные и глинистые без предварительного окультуривания не могут обеспечить высокий урожай садово-огородных растений. Песчаные почвы обладают незначительной влагоудерживающей способностью, влагоемкость их невелика, растворимые питательные вещества легко вымываются. Вследствие большой воздухопроницаемости песчаных почв органические вещества в них быстро разлагаются, так что простым внесением даже больших доз навоза, компоста и других органических удобрений стабильного плодородия на таких почвах добиться невозможно. Внесенные органические удобрения быстро (за 1—2 года) минерализуются, и питательные вещества вымываются выпадающими осадками в грунтовые воды.

Песчаные почвы можно улучшить путем искусственного создания плодородного слоя. Для этих целей используют специальный агротехнический прием — глинование. Он заключается в том, что на участке, где предполагается выращивать садово-огородные культуры, насыпают слой глины или глинистой почвы толщиной 5—6 см (5—6 ведер на 1 м2), тщательно выравнивают его, а затем слой суглинистой, супесчаной, торфяной или дерновой почвы, взятой со стороны. Слой насыпного грунта должен быть не менее 20—25 см, чтобы при вскапывании лопатой слой глины и песка не вывернуть наружу. Постепенно плодородный слой увеличивают до 30—40 см. Глина не разлагается и обладает хорошими водоудерживающими свойствами, внесенные органические и минеральные удобрения не вымываются. Таким способом окультуривания песчаных почв садоводам и огородникам Латвии, Литвы и Эстонии даже на дюнных приморских песках удалось создать плодородные участки под сады и огороды, которые стали настоящими цветущими оазисами.

Глинистые почвы сильносвязные, с трудом поддаются обработке. Аэрация их плохая, весной поверхность таких почв сплывается, образуя корку. Глинистые почвы поздно просыхают. Такие почвы также нуждаются в окультуривании, то есть их нужно сделать более рыхлыми и менее связными. Для этих целей используют прием, называемый пескованием. В почву добавляют обыкновенный кварцевый песок.’ Вносят его под вспашку или перекопку участка. Глинистая почва, смешанная с песком, становится по физико-механическим свойствам близкой к суглинистой. Внесение навоза, торфа, древесных опилок делает ее более рыхлой и воздухоемкой, что благоприятно сказывается на росте и развитии садовых и овощных растений. На глинистых почвах при наличии верховодки целесообразно при выращивании садовых и огородных культур применять гряды и гребни.

Известкование кислых почв проводят в целях увеличения их плодородия и повышения урожайности культивируемых растений. Степень кислотности почвы обозначают условно знаком рН с соответствующей цифрой: до 4 — сильнокислая, 4,5 — кислая, 5—6 — слабокислая, 6—7— нейтральная, 7—8 — щелочная, 8—10 — сильнощелочная.

На кислотность почвы садовые, овощные растения и картофель реагируют по-разному. По отношению к кислотности почвы их можно разделить на 4 группы:

1) растения, не переносящие кислых почв и требующие нейтральной или слабощелочной реакции почвенной среды, — смородина черная, красная и белая, капуста всех видов, свекла столовая, астры, левкои, розы, хризантемы, кохия, агератум;

2) растения, нуждающиеся в слабокислой и близкой к нейтральной реакции, — яблоня, слива, вишня, фасоль, горох, брюква, огурцы, лук, шиповник, колокольчик, примула, пеларгония и др.;

3) растения, переносящие умеренную кислотность, — малина, груша, земляника, крыжовник, репа, редька, морковь, тыква, помидоры, папоротники, акроклинум и др.;

4) растения, переносящие повышенную кислотность, — щавель, картофель, гортензия и др.

Для большинства садовых и огородных культур оптимальные значения рН 5,5—6,5, то есть почва должна быть от слабокислой до почти нейтральной.

Кислотность почвы определяют, используя несложный прибор Аля-мовского или индикаторную бумагу. Наиболее просто определить кислотность почвы при помощи индикаторной бумаги. Для этого на участке выкапывают лопатой отвесную ямку на глубину плодородного слоя, из которого сверху вниз по стенке берут тонкий слой почвы и тщательно перемешивают. Затем часть почвы, предварительно увлажненной дождевой или дистиллированной водой, сжимают в руке вместе с полоской индикаторной бумаги. При сжатии выделившаяся влага смачивает бумагу. В зависимости от кислотности почвы бумага изменяет свой первоначальный цвет. Сравнивая полученную окраску со стандартной цветной шкалой, узнают кислотность почвы.

Кислотность почвы можно определить и по сорным растениям, которые растут на участке. Типичные растения кислых почв: хвощ, щавель малый, пикульник, мята, подорожник, белоус, вереск. На слабокислых и нейтральных почвах растут ромашка непахучая, бодяк огородный, пырей ползучий, вьюнок полевой.

Для нейтрализации кислых почв проводят их известкование. Для этого используют гашеную известь, молотый известняк (известняковая мука), цементную пыль, известковый туф (ключевая известь), озерную известь (гажа), мел молотый, доломитовую муку, дефекат (отход сахарных заводов), сланцевую и древесную золу. Чаще всего для известкования почв на садово-огородных участках применяют известь-пушонку, из местных известковых удобрений древесную и сланцевую (пылевидную) золу, ключевую и озерную известь.

Нормы внесения извести различны и зависят от механического состава почвы, ее кислотности, выращиваемой культуры, а также от применяемого известкового материала.

Известь вносят осенью или весной под перекопку почвы один раз в 6—8 лет, после чего снова определяют кислотность почвы и, если необходимо, проводят известкование. При этом надо иметь в виду, что известь-пушонку вместе с навозом вносить нельзя, так как это приводит к потере азота (в виде аммиака). Их заделывают в почву раздельно. Известковый материал следует разбрасывать по поверхности почвы равномерно.

Источник

Серые лесные почвы есть ли шанс на успех для огородника?

Как известно, серые лесные почвы формируются по исключительно природным законам без малейшего вмешательства человека, этим они и ценны. Преимущественно получаются они под лиственными деревьями. Но пригодны ли они для сельскохозяйственной деятельности?

Содержание

1 Что это за почва?

Итак, впервые ими заинтересовались такие исследователи как Докучаев В. В., Талиев В. И. и Тюрин М. В. Причем у каждого ученого теории происхождения таких почв были совершенно различными, иногда даже противоположными. Так, существует версия, что они появились вследствие ухудшения свойств чернозёма. Следующая теория рассматривает их как самостоятельный тип, образовавшийся на территории широколистных лесов. Кроме того, некоторые ученые предполагают, что они являются улучшенным типом дерново-глеевых и подзолистых почв.

Рекомендуем ознакомиться

- Земледельческое орудие для вспашки земли

- Тундрово-глеевые почвы – чем награждены северные регионы?

- Дерново-подзолистые почвы – головная боль дачника

В принципе, абсолютно каждая из версий имеет право на существование, да и очень многое зависит от физико-географических условий региона. Но современная теория основывается на том, что формирование данного типа почв произошло под влиянием сочетания активного дернового и слабого развития подзолистого процессов. При этом обязательным является и лессиваж. Также следует заметить, что на формирование слоя в 1 сантиметр необходимо целых 200–300 лет, а вот более толстые участки появляются в течение тысячелетий.

2 Классифицируем и ищем отличительные свойства

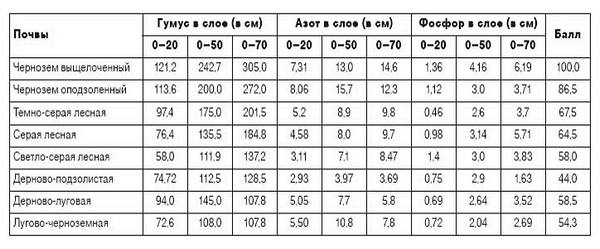

Свойства серой почвы хуже, чем у чернозема и гораздо лучше, чем у дерново-подзолистой почвы. Они делятся еще на три подтипа: светло-, темно- и просто серые лесные почвы. Первые отличаются плитчатой либо же сланцевой структурой, а вот минимальное содержание гумуса составляет 1,5%, максимальное же значение достигает 5%. Из-за повышенного содержания фульвокислот данный подтип отличается кислой реакцией. По своим морфологическим свойствам они практически такие же, как и дерново-подзолистые.

У серого типа больше выражается дерновый процесс, а подзолистый, соответственно, менее развит. По сравнению со светлыми почвами у них преобладает гумусовый горизонт, а содержание же этого вещества достигает 8%. Среда также имеет кислую реакцию. И последние темно-серые лесные почвы характеризуются наибольшей степенью дернового процесса, а вот кремнеземистая присыпка может вообще отсутствовать. В этом случае гумусовый слой достигает своего максимума и может составлять до 9%. Соответственно увеличивается и мощность гумусового горизонта аж до 40 см. Преобладающими в темно-серых почвах будут гуминовые кислоты. Реакция среды, в отличие от предыдущих вариантов, изменяется на слабокислотную, а на определенной глубине появляется и новообразование кальция.

3 Характеристика строения лесной почвы

Выше уже было указано количество гумуса в зависимости от вида почвы, однако следует отметить, что оно с глубиной резко снижается. Механический состав преобладает тяжелый, в связи с этим субстрат имеет прекрасные показатели почвенно-поглощающего комплекса, а степень насыщения может достигнуть 90%.

Несмотря на то, что верхние горизонты достаточно пористые и жидкость отлично впитывается, более глубокий слой, характеризующийся накоплением различных веществ и элементов, является плотным. А в совокупности их водопроницаемость значительно снижается, что становится причиной образования почвенной корки, заплывов и иных сложностей. Кроме того, многие задаются вопросом, что же способствует такому окрасу? А все благодаря кремнезему, который накапливается в верхних слоях.

4 Использование лесных почв в сельском хозяйстве

После того как ознакомились с основными характеристиками, присущими серым лесным почвам, и их типами, нужно уделить внимание возможности использования такого субстрата в сельском хозяйстве. Попробуем разобраться, какие растения преимущественно на них садить и можно ли улучшить их плодородие. Итак, наиболее благоприятными для сельскохозяйственных культур являются темно-серые лесные почвы, чему способствует повышенное содержание перегноя. Поэтому на них великолепно растут практически все виды растений. Очень часто их используют под картофель, пшеницу, кукурузу, а также для выращивания подсолнухов, сахарной свеклы и многих других овощей, да и садоводство тоже получается очень продуктивным, особенно в европейской части.

А вот характеристика светло-серой почвы, напротив, свидетельствует, что такие земли менее пригодны для использования в подобных целях. Но, если вам уж повезло стать обладателем такого участка, не оставлять же его неухоженным на растерзание сорнякам. Так что, проведя комплекс мероприятий, можно и на них выращивать любимые культуры. Кроме того, абсолютно всем подтипам данного вида почв присущ следующий недостаток – слишком повышенная рассыпчатость. В результате сильные ветра быстро разрушают грунт и образуют овраги. Поэтому целесообразно высаживание защитных лесополос, приветствуется также и создание водозадерживающих валов, дабы максимально снизить скорость ухода влагу.

5 Повышаем плодородные свойства лесной почвы

Итак, чтобы растения хорошо развивались и давали отличный урожай, мало просто их посадить и вовремя поливать, они также должны питаться необходимыми минералами и элементами. Естественно, никто не отменяет такую операцию, как подкормка, однако и сама почва должна быть богатой на все эти вещества или, по крайней мере, не испытывать в них дефицит. А вот светло-серым лесным почвам, у которых свойства не самые лучшие, как раз недостает калия, азота и фосфора, а ведь эти элементы являются одними из основных в развитии большинства представителей флоры. Так что удобрение вышеупомянутыми веществами земельного участка просто необходимо.

Огромную роль для плодородия играют и органические подкормки, которые самым благоприятным образом отражаются на физических свойствах. Например, регулярное внесение навоза способствует разрыхлению, а, значит, и более эффективной аэрации (не следует прибегать к такому при наличии светло-серых почв). Кроме того, он понижает кислотность, склонность к образованию корки, а также заплыванию. Светло-серые лесные почвы подлежат известкованию, дабы снизить уровень кислотности, но чтобы данная процедура имела максимальный эффект, ее проводят совместно удобрением органическими и минеральными элементами.

Нельзя недооценивать и роль подкормок для темно-серых лесных почв, агрономические характеристики которых находятся на более высоком уровне, по сравнению с оставшимися подтипами. Например, они часто имеют повышенную гидролитическую кислотность, снизить которую можно внесением фосфоритной муки.

Подбирая комплекс мероприятий, повышающих агрономические свойства определенного типа почв, необходимо обязательно учитывать и месторасположение своего участка. Так, например, если говорить о европейской части, то там невероятно развита эрозия, поэтому следует уделять внимание и таким процедурам, как бороздование, вспахивание поперек склона и т. д. А вот если брать Западно-Сибирскую лесостепь, богатую на глеевые структуры, то здесь уже не обойтись без рыхления и удобрения навозом. Также следует отметить, что в этом регионе земля отличается плохим тепловым режимом и склонна к промерзанию. В завершение же нужно сказать, что серые лесные почвы вполне пригодны для использования в сельском хозяйстве и при правильном уходе будут отличаться прекрасным плодородием.

Источник