Культура клеток

Культивирование клеток представляет собой процесс, посредством которого in vitro отдельные клетки (или единственная клетка) прокариот и эукариот выращиваются в контролируемых условиях. На практике термин «культура клеток» относится в основном к выращиванию клеток, относящихся к одной ткани, полученных от многоклеточных эукариот, чаще всего животных. Историческое развитие технологии и методик выращивания культур клеток неразрывно связаны с выращиванием тканевых культур и целых органов.

История

В XIX веке английский физиолог С. Рингер разработал солевой раствор, содержащий хлориды натрия, калия, кальция и магния для поддержания биения сердца животных вне организма. В 1885 году Вильгельм Ру установил принцип культивирования тканей, извлек часть костного мозга из куриного эмбриона и держал его в теплом физрастворе в течение нескольких дней. Росс Гранвилл Харрисон, работавший в Медицинской школе Дж. Хопкинса, а затем в Йельском университете, опубликовал результаты своих экспериментов в 1907 −1910 годах, создав методологию культивирования тканей. В 1910 г. Пейтон Раус, работая с культурой клеток саркомы цыплёнка, индуцировал образование опухолей у здоровых животных. Позже это привело к открытию онкогенных вирусов (Нобелевская премия по физиологии или медицине 1966 г.).

Методы культивирования клеток получили значительное развитие в 1940-х 1950-х годах в связи с исследованиями в области вирусологии. Выращивание вирусов в культурах клеток дало возможность получения чистого вирусного материала для производства вакцин. Вакцина против полиомиелита стала одним из первых препаратов, массово произведённых с использованием технологии культивирования клеток. В 1954 г. Эндерс, Уэллер и Роббинс получили Нобелевскую премию «За открытие способности вируса полиомиелита расти в культурах различных тканей». В 1952 г. была получена широко известная линия раковых клеток человека HeLa.

Основные принципы культивирования

Выделение клеток

Для культивирования вне организма живые клетки могут быть получены несколькими способами. Клетки могут быть выделены из крови, но к росту в культуре способны только лейкоциты. Моноядерные клетки могут быть выделены из мягких тканей с помощью таких ферментов, как коллагеназа, трипсин, проназа, разрушающих внеклеточный матрикс. Кроме того, в питательную среду можно поместить кусочки тканей и материалов.

Культуры клеток, взятых непосредственно от объекта (ex vivo), называются первичными. Большинство первичных клеток, за исключением опухолевых, имеют ограниченный срок использования. После определённого количества делений клетки такие стареют и прекращают делиться, хотя могут при этом сохранить жизнеспособность.

Существуют иммортализованные («бессмертные») линии клеток, способные размножаться бесконечно. У большинства опухолевых клеток эта способность является результатом случайной мутации, но у некоторых лабораторных клеточных линий она приобретена искусственно, путём активации гена теломеразы.

Культивирование клеток

Клетки выращивают в специальных питательных средах, при постоянной температуре. Для культур растительных клеток используется регулируемое освещение, а для клеток млекопитающих обычно необходима также специальная газовая среда, поддерживаемая в инкубаторе клеточных культур. Как правило, регулируется концентрация в воздухе углекислого газа и паров воды, но иногда также и кислорода. Питательные среды для разных культур клеток различаются по составу, pH, концентрации глюкозы, составу факторов роста и др. Факторы роста, используемые в питательных средах для клеток млекопитающих, чаще всего добавляют вместе с сывороткой крови. Одним из факторов риска при этом является возможность заражения культуры клеток прионами или вирусами. При культивировании одной из важных задач является исключение или сведение к минимуму использование заражённых ингредиентов. Однако на практике это бывает достигнуто не всегда. Наилучшим, но и наиболее дорогостоящим способом является добавление вместо сыворотки очищенных факторов роста.

Клетки можно выращивать в суспензии, либо в адгезивном состоянии. Некоторые клетки (такие, как клетки крови) в естественных условиях существуют во взвешенном состоянии. Существуют также линии клеток, искусственно изменённых таким образом, чтобы они не могли прикрепляться к поверхности; это сделано для того, чтобы увеличить плотность клеток в культуре. Для выращивания адгезивных клеток требуется поверхность, например, культура ткани, или пластик, покрытый элементами внеклеточного матрикса для улучшения адгезивных свойств, а также для стимулирования роста и дифференцировки. Большинство клеток из мягких и твердых тканей адгезивны. Из адгезивного типа культуры выделяются органотипические культуры клеток, которые представляют собой трёхмерную среду, в отличие от обычной лабораторной посуды. Эта система культивирования физически и биохимически наиболее сходна с живыми тканями, но имеет некоторые технические сложности в обслуживании (например, нуждается в диффузии). С целью обеспечения необходимых физических условий для культивирования адгезивных культур и заселения объёма внеклеточного матрикса тканеинженерных конструкций используются системы динамического культивирования на основе роторных и вихревых биореакторов, биореакторов с непосредственным на скаффолд: компрессионных биореакторов, биореакторов с механическим натяжением и гидростатическим давлением, специальных биореакторов для электростимуляции клеток и тканей, а также комбинированных биореакторов.

Перекрёстное загрязнение клеточных линий

При работе с клеточными культурами учёные могут столкнуться с проблемой перекрёстного загрязнения.

Особенности выращивания клеток

При выращивании клеток, из-за постоянного деления может возникнуть их переизбыток в культуре, и, как следствие, возникают следующие проблемы:

- Накопление в питательной среде продуктов выделения, в том числе токсичных.

- Накопление в культуре омертвевших клеток, прекративших жизнедеятельность.

- Скопление большого количества клеток оказывает негативное влияние на клеточный цикл, рост и деление замедляются, а клетки начинают стареть и отмирать (контактное ингибирование роста).

- По той же причине может начаться клеточное дифференцирование.

Для поддержания нормального функционирования культур клеток а также для предотвращения негативных явлений периодически проводят замену питательной среды, пассирование и трансфекция клеток. Во избежание загрязнения культур бактериями, дрожжами, или другими линиями клеток, все манипуляции обычно проводят с соблюдением правил асептики в стерильном боксе. Для подавления микрофлоры в питательную среду могут быть добавлены антибиотики (пенициллин, стрептомицин) и противогрибковые препараты (амфотерицин B).

Одним из продуктов метаболизма в клетках являются кислоты, вследствие чего pH среды постепенно снижается. Для контроля кислотности питательных сред, в них добавляют индикаторы pH.

Если культура клеток адгезивная, питательную среду можно полностью заменять.

Пассирование клеток

Пассирование (разделение) клеток — это отбор небольшого количества клеток для выращивания в другом лабораторном сосуде. Если культура быстро растет, это необходимо делать регулярно, поскольку в среде истощаются питательные вещества и накапливаются продукты метаболизма. Суспензивные культуры пассировать проще, так как для этого достаточно всего лишь отобрать необходимое количество клеток, поместить их в другие сосуды, и добавить свежей питательной среды. Адгезивные же клетки перед этим следует отделить от субстрата и разделить их скопления. Чаще всего для этой цели используют смесь трипсина и ЭДТА или другие ферментные смеси, иногда достаточно только ЭДТА в физиологическом растворе (раствор Версена). Если культура растет медленно, её обычно подкармливают без переноса в другой сосуд, периодически (обычно раз в 2-3 дня) отбирая часть использованной среды и добавляя свежую.

Трансфекция и трансдукция

В клетки при их выращивании можно внедрять чужеродную ДНК путём трансфекции (невирусный метод). Часто данную технологию применяют для управляемой экспрессии генов. Сравнительно недавно для этих целей была успешно реализована трансфекция иРНК.

ДНК также может быть внедрена в геном клетки с помощью вирусов или бактериофагов. Они, являясь внутриклеточными паразитами, как нельзя лучше подходят для этих целей, так как внедрение генетического материала в клетку-хозяина является обычной частью их жизненного цикла. Этот метод называется трансдукция.

Линии клеток человека

Культивирование человеческих клеток несколько противоречит правилам биоэтики, поскольку изолированно выращиваемые клетки могут пережить родительский организм, а затем использоваться для проведения экспериментов или для разработки новых методов лечения и извлечения из этого прибыли. Первое судебное решение в данной области было вынесено в Верховном суде штата Калифорния по делу «Джон Мур против представителей Калифорнийского университета», согласно которому пациенты не имеют никаких прав собственности на линии клеток, полученных из органов, удалённых с их согласия.

Гибридома

Гибридома — это линия клеток, полученная в результате слияния нормальных лимфоцитов с «бессмертными» раковыми клетками. Используется для получения моноклональных антител. Лейкоциты, выделенные из селезёнки или крови иммунизированных животных, производят антитела с необходимой специфичностью, но как у любой первичной культуры, их способность к пролиферации ограничена пределом Хейфлика. Для иммортализации их искусственно сливают с «бессмертной» линией клеток миеломы, в результате чего происходит рекомбинация признаков. После этого линию клонируют и отбирают клоны, способные одновременно к неограниченной пролиферации и производящие антитела против избранного антигена.

Использование клеточных культур

Массовое культивирование клеток является основой для промышленного производства вирусных вакцин и разнообразных продуктов биотехнологии.

Продукты биотехнологии

Промышленным методом из культур клеток получают такие продукты, как ферменты, синтетические гормоны, моноклональные антитела, интерлейкины, лимфокины, противоопухолевые препараты. Хотя многие простые белки относительно просто могут быть получены с использованием рДНК в бактериальных культурах, более сложные белки, такие как гликопротеины, в настоящее время могут быть получены только из животных клеток. Одним из таких важнейших белков является гормон эритропоэтин. Стоимость выращивания культур клеток млекопитающих является довольно высокой, поэтому в настоящее время проводятся исследования по возможности производства сложных белков в культурах клеток насекомых или высших растений.

Тканевые культуры

Культивирование клеток является неотъемлемой частью технологии культивирования тканей и тканевой инженерии, поскольку именно оно определяет основы выращивания клеток и поддержания их в жизнеспособном состоянии ex vivo.

Вакцины

С применением методики культивирования клеток в настоящее время выпускаются вакцины против полиомиелита, кори, эпидемического паротита, краснухи, ветрянки. Вследствие угрозы пандемии гриппа, вызываемого штаммом вируса H5N1, в настоящий момент правительство Соединённых Штатов финансирует исследования по получению вакцины против птичьего гриппа с использованием клеточных культур.

Культуры клеток не млекопитающих

Культуры клеток растений

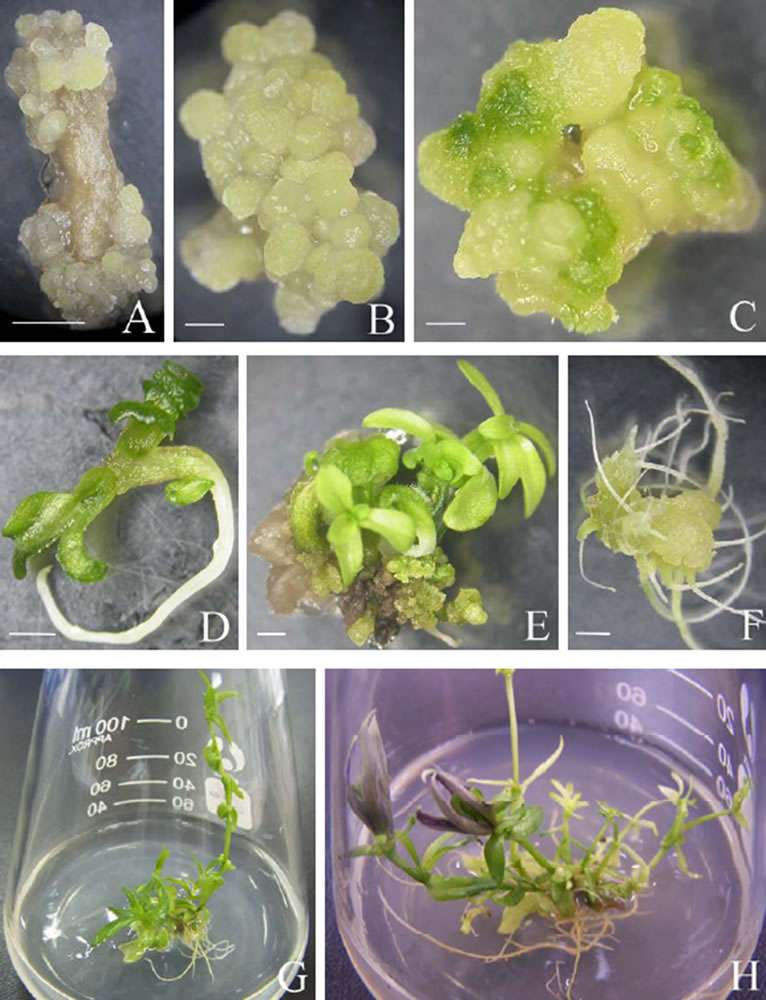

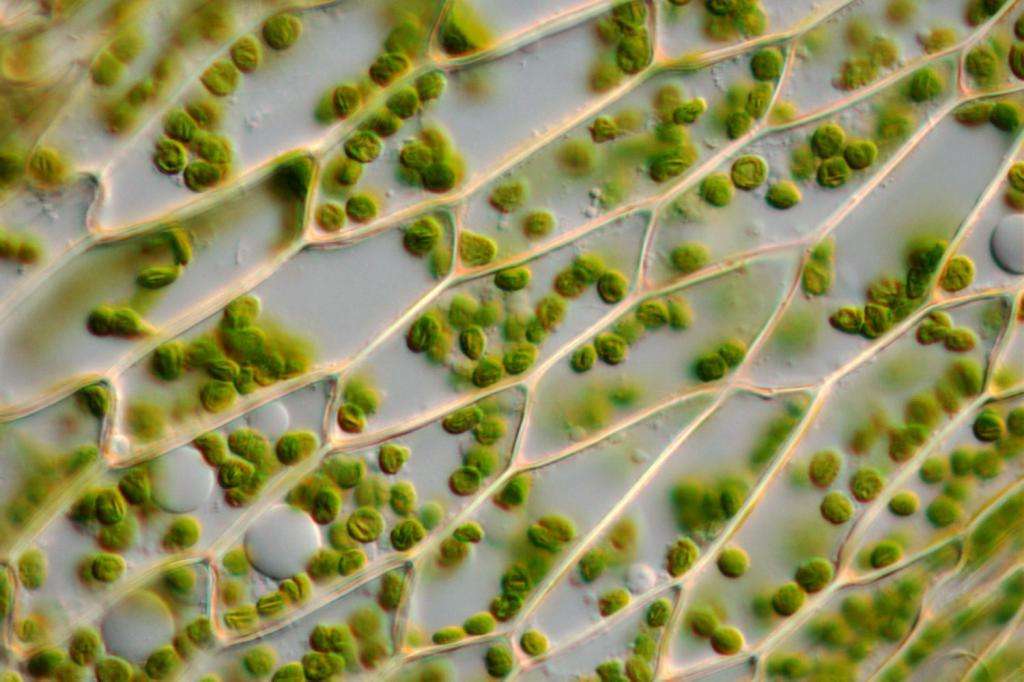

Культуры клеток растений, как правило, выращиваются либо в виде суспензии в жидкой питательной среде, либо в виде каллусной культуры на твердой питательной основе. Культивирование недифференцированных клеток и каллуса требует соблюдения определённого баланса гормонов роста растений ауксинов и цитокининов.

Бактериальные, дрожжевые культуры

Для культивирования небольшого количества клеток бактерий и дрожжей клетки высеивают на твердую питательную среду на основе желатина или агар-агара. Для массового производства применяют выращивание в жидких питательных средах (бульонах).

Вирусные культуры

Культуры вирусов выращивают на культурах клеток млекопитающих, растений, грибов или бактерий, в зависимости от природного хозяина конкретного типа вирусов. Но при некоторых условиях могут быть выращены и в клетках другого типа.

В этом случае культура клеток сама служит средой для роста и репликации вируса.

Виды клеточных линий

Краткий перечень клеточных линий

Приведённый здесь список наиболее распространённых клеточных линий не является полным и исчерпывающим.

Источник

Метод культуры тканей: сущность и применение

Метод культуры тканей служит одним из главных инструментов современных биотехнологий, позволяя решать практические проблемы физиологии, биохимии и генетики растений. Искусственное выращивание материала проводится с соблюдением определенных условий: стерилизации, температурного режима и с выдержкой в специальной питательной среде.

Сущность

Метод культуры тканей представляет собой их длительное сохранение и/или искусственное выращивание в лабораторных условиях на питательной среде. Эта технология позволяет создать биологическую модель для изучения различных процессов в клетках, существующих вне организма растений, человека и животных.

В основе размножения культуры тканей растений лежит свойство тотипотентности – способности клеток развиваться до целого организма. У животных это реализуется только в оплодотворенных яйцеклетках (за исключением некоторых видов кишечнополостных).

История развития

Первые попытки культивирования растительных тканей предпринимались немецкими учеными на рубеже XIX-XX вв. Несмотря на то, что они оказались неудачными, был сформулирован ряд идей, которые подтвердились в дальнейшем.

В 1922 г. В. Роббинс и В.Котте, независимо друг от друга, смогли вырастить кончики корней кукурузы и томатов на искусственной питательной среде. Детальная проработка техники культуры клеток и тканей началась в 30-е гг. XX в. Р. Готре и Ф. Уайт доказали, что при периодической пересадке тканевых культур в свежую питательную среду они могут расти неограниченно долго.

К 1959 г. в лабораторных условиях выращивалось уже 142 вида растений. Во второй половине XX в. началось также использование диспергированных (разобщенных) клеток.

Типы исследуемого материала

Различают 2 основных вида культур тканей растений:

- Получаемые без разрушения и сохраняющие характерные особенности, присущие живому организму.

- Извлекаемые в результате расщепления (химического, ферментативного или механического) из первичной ткани. Могут формироваться из одной или нескольких клеточных культур.

По способу выращивания выделяют следующие методы:

- на «кормящем слое», при котором вещество, стимулирующее рост тканей, выделяют делящиеся клетки того же вида растений;

- с использованием ткани-«няньки», которая находится рядом с культивируемыми клетками;

- применение питательной среды от обособленной делящейся клеточной группы;

- выращивание отдельных единичных клеток в микрокапле, насыщенной по составу.

Культивирование из отдельных клеток сопряжено с определенными трудностями. Для того чтобы искусственно «заставить» их делиться, они должны получать сигнал от соседних, активно функционирующих клеток.

Одним из основных видов тканей для физиологических исследований служат каллусные, возникающие при неблагоприятных внешних факторах (обычно при механическом травмировании). Они обладают способностью к утрате специфических характеристик, присущих исходной ткани. В результате клетки каллуса начинают активно делиться и образуются части растения.

Необходимые условия

Успешность метода культуры тканей и клеток зависит от следующих факторов:

- Соблюдение стерильности. Для проведения пересадок применяются специальные боксы с подачей очищенного воздуха, оснащенные ультрафиолетовыми лампами. Асептической обработке должны подвергаться инструменты и материалы, одежда и руки персонала.

- Использование специально подобранных питательных сред, содержащих источники углерода и энергии (обычно сахароза и глюкоза), микро- и макроэлементы, регуляторы роста (ауксины, цитокинины), витамины (тиамин, рибофлавин, аскорбиновая и пантотеновая кислота и другие).

- Соблюдение температурного (18-30° С), светового режима и влажности (60-70 %). Большинство каллусных культур тканей выращивают при рассеянном свете, так как они не содержат хлоропластов, но для некоторых растений требуется подсветка.

В качестве питательных сред в настоящее время применяют готовые коммерческие составы (Мурасиге и Скуга, Гамборга и Эвелега, Уайта, Као и Михайлюка и другие).

Достоинства и недостатки

Преимуществами метода культуры клеток и тканей являются:

- хорошая воспроизводимость полученных результатов;

- регулирование межклеточных взаимодействий;

- небольшой расход реагентов;

- генетическая однородность клеточных линий;

- возможность механизации процесса выращивания;

- контроль над условиями содержания клеток;

- низкотемпературное хранение живых культур.

К недостатком данной биотехнологии относят:

- необходимость соблюдения строгих условий асептики;

- нестабильность свойств клеток и возможность их нежелательного смешения;

- дороговизна химических реагентов;

- неполная равноценность культивируемых тканей и клеток в живом организме.

Применение

Метод культуры тканей используется для проведения исследований:

- процессов внутри клеток (синтез ДНК, РНК и белков, обмен веществ и влияние на него с помощью лекарственных препаратов);

- межклеточных реакций (прохождение веществ через клеточные мембраны, работа комплекса гормон-рецептор, способность клеток слипаться друг с другом, формирование гистологических структур);

- взаимодействия с окружающей средой (поглощение питательных веществ, заражение инфекциями, процессы зарождения и развития опухолей и другие);

- результатов генетических манипуляций с клетками.

Перспективными направлениями биологии и фармакологии, при развитии которых используется данная технология, являются:

- получение эффективных гербицидов, регуляторов роста для агрономических культур, биологически активных соединений для применения в производстве лекарственных препаратов (алкалоиды, стероиды и другие);

- направленный мутагенез, выведение новых гибридов, преодоление постгамной несовместимости;

- клональное размножение, которое позволяет получить большое количество генетически идентичных растений;

- выведение вирусоустойчивых и безвирусных растений;

- криоконсервация генофонда;

- реконструкция тканей, создание источников стволовых клеток (тканевая инженерия).

Источник