Методы борьбы с деградацией почв

Россия имеет большое разнообразие почв. К примеру только черноземы – наиболее плодородные почвы, которые В.В. Докучаев называл «Царем почв», занимают всего 6 % общей площади страны, но на них находится около половины всей площади пахотных угодий и производится около 80 % всей земледельческой продукции. Кроме того почвы, выполняют важнейшие биосферные функции на нашей планете, обеспечивая создание благоприятной окружающей среды, производственной деятельности.

Следовательно, если почва является одним из компонентов биосферы, то она обладает свойством, присущим биосфере в целом, то есть плодородием [1].

С.П. Кравков под плодородием почв понимал такое состояние всех их свойств, при котором возможна жизнь растений. Причем свойства почв разделил на благоприятные и вредные для растений [2].

Под плодородием почв в настоящее время понимается такое состояние всего комплекса их состава и свойств, при котором обеспечивается снабжение растений факторами жизни – элементами питания, водой, физическими и физиологическими условиями роста и развития [4].

Со временем начала осуществления земельной реформы в Российской Федерации (1991 г.) и реформирования земельных отношений землеустройство использовалось как инструмент по разгосударствлению и приватизации земель, реорганизации землепользований бывших колхозов и совхозов, перераспределению земель и передаче их новым хозяйствующим субъектам.

При деградации земель происходит нарушение восстановительной функции, свойственной природным объектам. Причины деградации земель и опустынивания обусловлены в основном колебаниями климата и антропогенной деятельностью. В результате воздействия этих процессов, прежде всего, страдает устойчивое и безопасное развитие стран, в первую очередь, сельскохозяйственное производство [8].

Заметная деградация сельскохозяйственных земель. Примерно 90 % сельскохозяйственных земель определяются как земли, подверженные риску опустынивания.

Определение эрозионной опасности проводится по основным факторам: элементам мезорельефа (склон, вершина, шлейф); крутизне, длине, форме, части (нижняя, средняя, верхняя), экспозиции склонов; площади водосбора; почвам (генезис, механический состав верхнего 10-см слоя, количество частиц более 1 мм в слое 0-5 см); генезису и литологии подстилающих почву пород; естественному растительному покрову; сельскохозяйственному использованию территории.

Основным признаком потенциальной опасности проявления эрозии принята комковатость почвы, то есть весовое содержание фракций крупнее 1 мм в диаметре в слое 0-5 см, выраженное в процентах к взятой из этого слоя навеске. При 60 % и более комковатости почва устойчива и не нуждается в дополнительных почвозащитных мероприятиях, при 50-60 % слабоустойчива и требует защитных мер, при комковатости меньше 50 % необходимо усиление мер защиты [3, 9].

Согласно Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (1994 г.), «опустынивание» означает деградацию земель в засушливых, полузасушливых и сухих субгумидных районах в результате действия различных факторов, включая изменение климата и деятельность человека. Неотъемлемой частью проблем опустынивания является деградация земель [5. ст. 4].

Почвенной эрозии подвержены значительные площади и в зарубежных странах мира, что приводит к огромным потерям. По различным оценкам, в Европе и США в среднем из-за почвенной эрозии теряется 17 тонн почвы с гектара в год, в Азии и Африке – 50 тонн, в Латинской Америке эти потери оцениваются на уровне 20–60 тонн. Европа менее всего подвержена эрозии, ежегодно теряет миллион тонн.

На долю водной эрозии приходится 55,6 % площади подверженных деградации почв, 27,9 % – ветровой эрозии (деградации), 12,2 % – на долю химических факторов деградации (засоление, загрязнение, истощение элементов питания), 4,2 % – физического уплотнения и подтопления почв.

Но если масштабы и степень загрязнения земель и почв в зонах действия промышленных предприятий сравнительно хорошо изучены, то уровень загрязнения сельскохозяйственных земель сегодня практически не изучается и не оценивается.

Мелиоративные мероприятия играют существенную роль в деле рационального и эффективного использования земли. При этом решаются главным образом следующие вопросы: осушительные работы, размещение орошаемых земель и оросительных систем; культуротехнические мероприятия, проведение мероприятий по коренному и поверхностному улучшению сенокосов и пастбищ, осуществление предложений по улучшению засоленных, солонцеватых, песчаных и овражно- балочных земель, внедрение комплекса агролесомелиоративных и гидротехнических противоэрозионных мероприятий, рекультивация нарушенных земель.

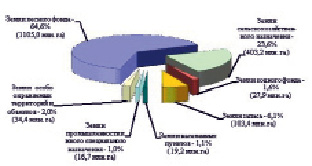

Площадь земельного фонда Российской Федерации в 2013 году составила 1709,8 млн га без учета внутренних морских вод и территориального моря. За период с 2009 г. По 2013 г. площадь земельного фонда Российской Федерации увеличилась. Динамика изменения земельного фонда российской Федерации по категориям проходит в направлении увеличения земель несельскохозяйственного назначения и, соответственно, уменьшения земель сельскохозяйственного назначения (рис. 1).

Рис. 1 Динамика земельного фонда Российской Федерации по категориям земель

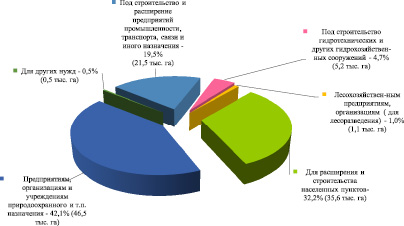

Также Земельным кодексом Российской Федерации допускается изъятие из земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственных угодий для несельскохозяйственных целей при условии худшего их качества согласно кадастровой стоимости. За истекший год из земель сельскохозяйственного назначения по этой причине выбыло 110,4 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в том числе под строительство и расширение предприятий промышленности, транспорта, связи и иного назначения отведено 21,5 тыс. га сельскохозяйственных угодий, для расширения и строительства населенных пунктов – 35,6 тыс. га, предприятиям, организациям и учреждениям природоохранного назначения – 46,5 тыс. га, для других целей – 6,8 тыс. га (рис. 2).

Рис. 2. Доля сельскохозяйственных угодий земель сельскохозяйственного назначения, предоставленных для государственных и общественных нужд

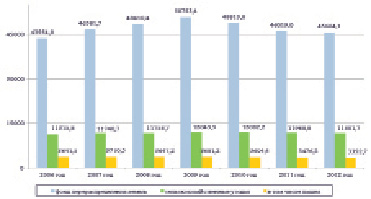

Рис. 3. Изменение площади земель фонда перераспределения, сельскохозяйственных угодий в его составе, в том числе пашни (тыс. га)

В 2012 году отмечалось сокращение пахотных земель (на 123,5 тыс. га) в составе земель фонда перераспределения вследствие их предоставления для сельскохозяйственного использования. Значительные площади пашни были вовлечены в сельскохозяйственный оборот в Амурской области (29,2 тыс. га), Красноярском крае (14,8 тыс. га), Свердловской области (14,1 тыс. га), Кабардино-Балкарской Республике (12,8 тыс. га), Республике Калмыкия (12,7 тыс. га), Приморском крае (11,2 тыс. га) [6].

Изменения площади земель фонда перераспределения, сельскохозяйственных угодий в его составе, в том числе пашни, предоставлены на рис. 3.

В настоящее время в связи с отсутствием требуемого землеустроительного обеспечения должным образом не исполняется Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» [7].

По устранению деградации почв предлагается целый ряд обще принятых противоэрозионных мероприятий: организационно-хозяйственные, агротехнические, гидротехнические и лесомелиоративные, а также введение на сельскохозяйственных землях ландшафтно-экологического землеустройства.

С помощью обработки решается ряд важнейших задач по окультуриванию и повышению плодородия почвы, прежде всего таких, как создание благоприятного строения почвы для накопления воды, ее сохранения, усиления деятельности полезных почвенных микроорганизмов и накопления питательных веществ, заделка удобрений и семян. Правильная обработка почвы способствует ее очищению от засоренности и многих вредителей посевов. Известно также, что только путем механической обработки можно коренным образом переделать почву – увеличить мощность ее пахотного слоя.

Источник

Основные меры защиты почв от деградации

Под деградацией земель понимается ухудшение качественного состояния земель под воздействием хозяйственной деятельности. Деградация выражается в загрязнении земель отходами производства, химическими и радиоактивными веществами, заражении карантинными вредителями и болезнями растений, зарастании сорняками, кустарником и мелколесьем, ухудшении плодородия почв, эрозии почв, подтоплении, заболачивании, иссушении, уплотнении, образовании селей.

Защита почв от прогрессирующей деградации и необоснованных потерь — наиболее острая экологическая проблема, которая еще далека от своего решения.

В число основных звеньев экологической защиты почв входят:

— защита почв от водной и ветровой эрозии;

— организация севооборотов и системы обработки почв с целью повышения их плодородия;

— мелиоративные мероприятия (борьба с заболачиванием, засолением почв и др.);

— рекультивация нарушенного почвенного покрова;

— защита почв от загрязнения, а полезной флоры )и фауны — от уничтожения;

— предотвращение необоснованного изъятия земель из сельскохозяйственного оборота.

Защита почв должна осуществляться на основе комплексного подхода к сельскохозяйственным угодьям как сложным природным образованиям (экосистемам) с обязательным учетом региональных особенностей.

Для борьбы с эрозией почв необходим комплекс мер: землеустроительных (распределение угодий по степени их устойчивости к эрозионным процессам), агротехнических (почвозащитные севообороты, контурная система выращивания сельскохозяйственных культур, при которой задерживается сток, химические средства борьбы и т. д.), лесомелиоративных (полезащитные и водорегулирующие лесные полосы, лесные насаждения на оврагах и т. д.) и гидротехнических (каскадные пруды и т. д.).

При этом учитывают, что гидротехнические мероприятия останавливают развитие эрозии на определенном участке сразу же после их устройства, агротехнические — через несколько лет, а лесомелиоративные — через 10—20 лет после их внедрения.

Для почв, подверженных сильной эрозии, необходим весь комплекс противоэрозионных мер: полосное земледелие, т. е. такая организация территории, при которой прямолинейные контуры полей чередуются с полезащитными лесными полосами, почвозащитные севообороты (для защиты почв от дефляции).

Источник

Деградация земель: причины и последствия

Деградация земель – это процесс, в результате которого ухудшается качество почвы, происходящий из-за таких аспектов, как неправильное землепользование, сельское хозяйство и пастбище, городские или промышленные цели. Процесс связан с ухудшением физического, биологического и химического состояния покрова планеты.

Причины деградации земель

Формы деградации земель: снижение плодородия почвы, неблагоприятные изменения щелочности, кислотности или солености, экстремальное затопление, использование токсичных загрязнителей почвы, эрозия и ухудшение ее структурного состояния. Эти элементы ежегодно способствуют значительному снижению качества земли. Чрезмерная ее деградация, таким образом, приводит к немедленным и долгосрочным воздействиям, которые приводят к серьезным глобальным экологическим проблемам.

В то время как деградация почвы может происходить естественным путем, она сильно подвержена антропогенной деятельности. Кроме того, изменение климата в сочетании с деятельностью человека продолжает усугублять деградацию почвы.

Факторы, вызывающие деградацию земель

Причины деградации земель:

- Физические факторы, которые изменяют естественный состав и структуру почвы. Дожди, поверхностный сток, наводнения, ветровая эрозия, обработка земли и массовые перемещения приводят к потере плодородного верхнего слоя, что ухудшает качество почвы.

- Биологические факторы, которые непосредственно зависят от деятельности людей и растений, из-за чего снижается качество земли. Определенные вилы бактерий и грибков оказывают сильное влияние на микробную активность почвы через биохимические реакции. По этой причине снижается урожайность и продуктивная пригодность почвы. Человеческая деятельность, например, плохие методы ведения сельского хозяйства, может также истощать питательные вещества в земле, тем самым снижая ее плодородие. Биологические факторы влияют в основном на снижение ее микробной активности;

- Химические факторы. По причине чрезмерной щелочности, кислотности или заболачивания воды происходит сокращение питательных веществ в почве. Из-за этого меняются ее химические свойства, которые определяют наличие питательных веществ. Вызвано накоплением соли и вымыванием питательных веществ, которые ухудшают качество почвы, вызывая нежелательные изменения в основных химических компонентах почвы. Эти химические факторы обычно приводят к необратимой потере почвенных питательных веществ и производительности, такой как упрочнение глинистых почв, богатых железом и алюминием, в жесткие лотки.

Все указанные выше физические факторы приводят к различным типам эрозии почвы (главным образом, водной и ветровой эрозии) и действиям по отслоению почвы, и их физические силы в конечном итоге изменяют состав и структуру почвы, изнашивая верхний слой почвы, а также органическое вещество. В долгосрочной перспективе физические силы и процессы выветривания приводят к снижению плодородия почвы и неблагоприятным изменениям в составе / структуре почвы.

Кроме того, деградация земель сельскохозяйственного назначения непосредственно связано с чрезмерным и неправильным использованием пестицидов и химических удобрений убивают организмы, которые способствуют связыванию почвы. Большинство методов ведения сельского хозяйства непосредственно касаются применения удобрений и пестицидов. Нередко это сопровождается их неправильным или чрезмерным применением. Результат – уничтожение полезных бактерий и других микроорганизмов, которые помогают в формировании почвы.

Причины деградации земель по вине человека

Другие причины деградации земель:

- Вырубка лесов – из-за воздействия на почву минералов путем удаления деревьев и растительного покрова, которые поддерживают наличие слоев гумуса и подстилки на поверхности почвы;

- Промышленная и горнодобывающая деятельность – за счет загрязнения, уничтожения растительного покрова и выпуска в почву множество токсичных химикатов, таких как ртуть, отравляя и делая земли непродуктивными для любых других целей;

- Неправильная практика выращивания – разбивает почву на более мелкие частицы, которые увеличивают скорость эрозии;

- Урбанизация – денудирует (сносит, переносит) растительный покров почвы, уплотняет почву во время строительства и изменяет схему дренажа, покрывает почву непроницаемым слоем бетона, который усиливает поверхностный сток, что приводит к большей эрозии верхнего слоя почвы;

- Перевыпас – разрушает поверхностный растительный покров и частицы почвы, увеличивая темпы ее эрозии.

Сложные формы химических веществ удобрения также ответственны за денатурирование основных минералов почвы, вызывая потери питательных веществ из почвы. Следовательно, неправильное или чрезмерное использование удобрений увеличивает скорость деградации почвы, разрушая биологическую активность почвы и накапливая токсичность из-за неправильного использования удобрений.

Все это приводит в тому, что запускаются необратимые процессы деградации земель, снижение биоразнообразия стимулирует следующий виток деструктивных процессов.

Решение проблемы деградации земель

Снижение качества почвы является одной из основных причин деградации земель и считается причиной 84% постоянно уменьшающихся площадей. Год за годом огромные акры земли теряются из-за эрозии почвы и загрязнения. Около 40% сельскохозяйственных угодий в мире значительно ухудшается по качеству из-за эрозии и использования химических удобрений, которые препятствуют регенерации земли. Снижение качества почвы в результате чрезмерного применения сельскохозяйственных химических удобрений также приводит к загрязнению воды и земли.

Пути решения этой проблемы:

- Сокращение вырубки леса;

- Мелиорация земель;

- Предотвращение их засоления;

- Правильные механизмы обработки почвы являются одним из наиболее устойчивых способов избежать ухудшения ее качества.

Все эти меры требуют взвешенного и грамотного решения со стороны государственных властей разных государств. Они затронут не только сельское хозяйство, доля которого в развитых странах около 1%, но и строительный, промышленный комплекс, обеспечивающий в значительной степени благосостояние граждан. Поэтому такие решения не вызовут массового одобрения со стороны населения, особенно развитых стран. Но они необходимы, чтобы остановить деградацию земель в глобальном масштабе.

Источник