Свойства воды в почве

Водные свойства почвы могут быть охарактеризованы путем определения количества воды, содержащейся в ней и измерения силы с которой вода связана (потенциал воды). Значения потенциала указывают на доступность содержащейся в почве воды растениям. Когда потенциал воды в почве уменьшается, вода становится менее доступна. Существует ряд методов измерения значений содержания (или потенциала) воды в почве. Ниже приводится краткий обзор самых важных и наиболее часто используемых в садоводческой практике методов измерения влажности почвы.

Измерение водного потенциала

Метод тензиометра

Тензиометр включает керамический фильтр, пластиковую трубу, вакуумный манометр (вакуумметр). После того как он заполняется водой его помещают в почву для определения давления. Вода движется в керамическом элементе, что приводит к изменению давления в трубе и изменениям показания счетчика. После гидратации (или дождя) в почве вода не поступает в трубку, пока не произойдет смещение потенциалов между почвой и тензиометром. Тензиометры — коммерчески доступные трубки различной длины для измерения водного потенциала в почве на различных глубинах. Тензиометры часто масштабируются в диапазоне от 0 до (-)100 centybarów (или в других единицах давления). На практике, их показания меньше и составляют от 0 (полностью насыщенной почвенной воды) до (-) 60 — 70 сантибаров (1 сантибар соответствует 1 кПа или 10 мбар).

Установка состоит из полости с отверстием, близким к диаметру тензиометра (например, с использованием металлической трубки). Суспензия с почвой и водой выливается в отверстие трубки, которая ставится в тензиометр.

Тензиометры используются в основном для принятия решения о начале и окончании полива. Их лучше устанавливать на разных глубинах (например, 20 см и 40 см). По показаниям тензиометра, можно определить время начала орошения (на основе показаний тензиометра расположенного ближе к поверхности) и время окончания полива (по данным тензиометра размещенного глубже).

Показания в диапазоне 10-30 centybarów соответствуют полевой влагоемкости, при которой влажность почвы является оптимальной (для легких почв — 30 -40 centybarów). Понижение водного потенциала (заметим, что в измерительных приборах знак минус часто упускается из виду, вследствие чего наблюдаются более высокие значения в вакуомметре) показывает состояние почвы, в меньшей степени нуждающейся в поливе. Не забудьте удалить тензиометр до наступления зимы. В последние годы разработан метод, который позволяет подключать электронные тензиометры, с помощью которых проводятся автоматические учеты и записи данных.

Измерение электрического сопротивления

При этом методе используются датчики (в виде блоков, цилиндров), изготовленные из пористого материала (гипс), в которых размещены два электрода, подключенные к счетчику. Электрическое сопротивление материала зависит от содержания в нем воды, а это, в свою очередь, определяет содержание влаги в почве.

В почве делают отверстия до необходимой глубины и размещают в них датчики. Существенным является тесный контакт между чувствительным элементом и почвой (это относится ко всем влагомерам).

Новые типы датчиков (датчики gramilar матрицы) используют материал в виде гранул, который окружает специальную мембрану и перфорированные крышки, изготовленные из стали или ПВХ. Это обеспечивает более длительный срок службы датчиков, более быстрый отклик и более точные измерения. Датчики такого типа могут быть использованы в системах автоматического контроля оросительных систем.

Измерения с помощью диэлектрических зондов TDR и EDR (емкостное)

Определение содержания влаги в почве при использовании данного метода происходит путем измерения диэлектрической среды, которая зависит от влажности почвы. Изменения содержания воды в почве вызывает изменения её диэлектрической постоянной, что позволяет определить соотношение между этими параметрами.

С развитием технологий, этот метод становится все более популярным. Датчики этого типа (в частности, «смещение») находят все более широкое использование для мониторинга влажности почвы в поле и чистой влаги в субстратах у культур в защищенном грунте. Они просты в использовании и показываемые ими данные характеризуются высокой степенью точности. Для повышения точности прибора, его необходимо откалибровать к конкретному типу почвы. В соответствии с требованиями покупателя, производитель должен предоставить полный набор калибровочных для различных почв и субстратов. В саду выкапывают ямки и размещают датчики на стену ямки на нужной глубине. Влажность почвы определяется портативным измерителем. В последние годы такие датчики нашли широкое применение в системах автоматического контроля полива.

Преимущества этого типа датчика — это возможность передавать измерения без проводов (по радио или на большие расстояния через сети мобильной связи).

Почвы помещают в специальную трубку из ПВХ (диаметром в несколько см). Измерение основано на движение зонда вдоль трубки (вставляется и извлекается). С помощью зонда подключаемого к счетчику, можно прочитать содержание воды в выбранном почвенном профиле (например, 0 — 10 см). Недостатком такого метода является трудоемкость. Чтобы дать правильную оценку состоянию почвы будет недостаточно одной трубки. Чем больше точек измерения, тем достовернее будет информация о содержании воды в почве на выбранном участке.

На рынке имеются также устройства, в которых зонды постоянно размещаются в трубе на выбранной глубине. Данные снимаются автоматически и передаются исследователю. Стоимость таких устройств намного больше.

Источник

Определение влажности почвы и грунта: методы и приборы

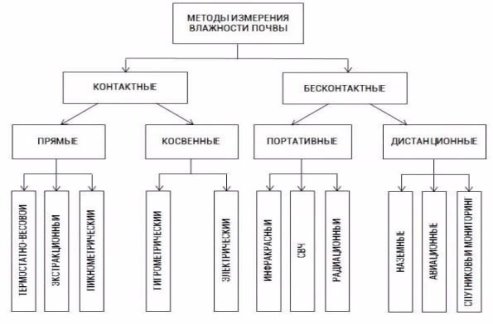

Основной показатель присутствия влаги в почве – влажность. Это процентное соотношение воды и сухой массы в грунте. Методы вычисления влажности классифицируются на несколько групп:

- Первая – изъятие образцов земли и измерение влажности в лабораторных условиях.

- Вторая – использование приборов, установленных в грунте при естественном залегании.

Зачем измерять влажность почвы и грунта

Во время вегетации в клетках и тканях растений содержится 70-90% воды. Влага – основной фактор, оказывающий влияние на плодородность земли.

Влажность почвы определяют для того, чтобы узнать:

- количество содержания влаги в земле;

- структуру грунта: плотность, эластичность;

- какие удобрения необходимы для грунта;

- какая культура может выращиваться на определенном участке;

- предупредить выветривание земли из-за чрезмерной сухости;

- определить способность грунта к сельскохозяйственным, агротехническим процессам.

Для полноценного развития растений, тканям и клеткам нужно получать необходимое количество воды, особенно во время роста. В этих целях и необходимо определить влажность грунта.

Опасность переизбытка и недостатка влаги

Переизбыток влаги может привести к отмиранию корневой системы, замедлению микробиологических процессов.

Недостаток – снижению урожайности плодовых и овощных культур, к их засухе и гибели.

Методы определения содержания влаги в почве и грунте

Существует 5 способов проверки количества воды в грунте. Самые популярные из них:

- Гравиметрические – основаны на получении воды из грунта посредством химической реакции и испарения. Более точные результаты достигаются с использованием сушильной емкости.

- Электромагнитные – связаны с действием влажности на электрические характеристики земли. Существует множество сенсоров, реагирующие на поляризацию, сопротивление или на два свойства одновременно. Приборы широко используются для определения влаги в верхнем слое, при глубинных исследованиях четкая корреляция отсутствует.

- Микроволновые – базируется на низкой тепло- и электропроводности воды, характеристики излучения связаны с влагоемкостью. Минус – высокая цена приборов.

- Тензометрический – основан на возможности грунта впитывать влажность. Устройства определяют колебания влагоемкости земли. Ноль означает, что грунт насыщен водой.

- Термический – связан с тепловой инерцией почвы, ее влажности. Диагностика выполняется посредством портативных приборов.

На заметку! Среди отечественного производства, одним из самых эффективных и результативных приборов для определения влажности почвы признан влагомер МГ-44. Он позволяет получить быстрые и более точные результаты, сравнительно с аналогичными приборами.

Определение влажности «на ощупь»

Самый достоверный способ определения количества воды в земле – лабораторный. Но, если у собственника участка нет оборудования, проверить состояние почвы он может «на ощупь». Нужно взять немножко земли, сдавить ее. Сделать заключение можно, опираясь на таблицу, приведенную ниже: