Очистка почвы от загрязнений

Может случиться, что земля на загородном участке будет сильно загрязнена прорвавшимися из септика сточными водами, удобрениями, смытыми весной с полей, дизтопливом и т.д. Неочищенная почва на долгое время станет источником постоянного токсического заражения всего, что с ней соприкасается. Первое, что страдает от загрязнений в грунте — садовые и декоративные растения, а также неглубокие источники воды, которыми Вы пользуетесь. Иногда такое заражение ничем себя внешне не проявляет и действует незаметно. Некоторые вредные вещества способны накапливаться в организме и лишь по прошествии времени оказывают негативное воздействие на здоровье.

Если существуют сомнения в химической и бактериологической чистоте загородного участка, надо сделать лабораторный анализ почвы, овощей и фруктов, собираемых с дачных плантаций, и воды. Воду необходимо проверить, если она попадает в дом из мелких и средних по глубине источников — колодцев, песчаных скважин. Чрезмерное количество некоторых химических соединений или уровень кислотности почвы может отрицательно влиять на сохранность бетонных, металлических и прочих подземных конструкций.

Конечно, почва как часть биосферы стремиться естественным образом нейтрализовать чужеродные для нее вещества и соединения. Но этот процесс занимает очень много времени. При слишком высокой концентрации загрязнений механизм естественного природного очищения и восстановления может не работать.

экспресс-анализ почвы на загрязнения

Существуют эффективные технологии по очистке хозяйственно-бытовых стоков. Но как вернуть верхнему слою почвы его плодородные свойства и экологическую чистоту? Рассмотрим современные методы восстановления естественных природных качеств грунта.

Способы очистки почвы от загрязнений

По принципу действия методы очистки почвы делятся на три типа:

- химические

- физические

- биологические

Не все из перечисленных способов из-за своей радикальности подходят для восстановления экологии загородного участка и применяются для решения масштабных промышленных задач. Но возможны ситуации, когда лишь таким способом можно очистить землю от посторонних веществ — например, случайно пролили бочку солярки для котла отопления — и затем вернуть ее к жизни с помощью рекультивации. Часть методов производят сложное воздействие на почву и могут быть отнесены сразу к двум типам. Химический метод очистки почвыхимическая очистка почвы При химической очистке почвы от загрязнений используется метод промывки. Делаются специальные растворы из поверхностно-активных веществ или растворы, содержащие сильные окислители — активный кислород, хлорсодержащие соединения, а также щелочные растворы. Выщелачивание осуществляется с помощью 2%-ого раствора соляной кислоты. При выщелачивании содержание тяжелых металлов (цинк, свинец, кадмий, никель, медь, мышьяк) снижается на 85-95%. Так как при промывке растворы попадает в почву, непосредственно проникая во все поры между частицами, эффективность данного метода очень высокая. После очистки промывкой следует сделать рекультивацию почвы. Недостатки метода: нужна очистка почвы от соединений хлора. Метод не подходит для очистки большого объема грунта. Физико-химические методы очистки почвы Самый простой физический метод восстановления почвы — снять верхний слой и заменить его чистым, незараженным. Но не всегда есть возможность найти достаточное количество свободной и плодородной почвы. Электрофизический метод очистки — используется для удаления из почвы нефтепродуктов, фенолов и хлорсодержащих углеводородов. В основе метода лежит эффект электролиза воды при прохождении электрического тока через почву. Сложные загрязняющие соединения при таком воздействии активно окисляются и распадаются на менее вредные простые составляющие. Метод электрофизической очистки позволяет очищать почву от опасных соединений на основе свинца, ртути, кадмия, мышьяка и т.д. схема электрохимической очистки почвы (метод электролиза) В зависимости от условий в грунте и использованного дополнительного оборудования кроме электролиза могут быть использованы другие варианты метода: электрокоагуляция, электрохимическое окисление, электрофлотация, электроосмос, электрокинетический метод и некоторые другие. Практически все перечисленные способы электроочистки почвы технически сложны и дороги. Термический метод очистки почвы Термический метод очистки можно отнести к физическому. В зависимости от типа загрязнений нагрев может производиться как на воздухе, так и в вакууме — в специальных герметичных установках. Метод применяется для освобождения почвы от нефтепродуктов, масел, бензина, от некоторых цветных металлов, от галогеносодержащих и органических соединений. Углеводороды выгорают при нагреве материала до + 800 С. Восстановить свойства почвы после такого воздействия можно добавлением компоста или минеральных удобрений. Существуют не только стационарные, но и передвижные термические установки на автомобильном шасси. Во всем мире ежегодно термическим методом очищаются миллионы тонн почвы. термическая очистка почвы Очень сильный нагрев до сплавления частиц почвы проводится с помощью электродов, опускаемых в землю. Данный электро-термический метод используется для связывания в невымываемые грунтовыми водами формы таких опасных загрязнителей, как тяжелые металлы и радионуклиды. Биологические методы очистки почвы Фиторемедиация — комплекс методов использования растений для очистки сточных вод, почвы и атмосферы от различных типов загрязнений. В свою очередь фиторемедиация является составной частью еще более широкой методики биоремедиации. Рассмотрим фито-методы для очистки почвы. Метод фитоэкстракции — на загрязненном участке высаживаются специально отобранные растения. В силу своих биологических особенностей некоторые виды флоры способны поглощать и накапливать в корнях, стеблях и листьях соединения меди, цинка, кобальта, никеля, свинца, хрома, тем самым снижая содержание этих элементов в земле. Для более полного восстановления участка почвы необходимо обеспечить несколько циклов произрастания данных растительных видов. По завершении процесса фитоэкстракции все растения необходимо собрать и сжечь. При этом продукты сгорания следует захоронить на специальном полигоне для отходов, так как в пепле сохранится высокое содержание вредных элементов. Метод фитостабилизации немного отличается от фитоэкстракции. Используемые растения не поглощают, но осаждают в почве рядом с корнями опасные химические соединения, почвенные бактерии способны переработать некоторые из них в менее опасные. В результате соединения переводятся в неактивную и мало подвижную форму, чем снижается риск их дальнейшего распространения. ярутка полевая — поглощает из почвы тяжелые металлы Кроме определенных растений, естественным образом произрастающих в природе и пригодных для решения задач очистки почвы и воды, производятся опыты по созданию более эффективных генномодифицированных растений с улучшенными характеристиками. Все биологические методы очистки действенны только при невысоком и среднем уровне загрязнений почвы. Процесс биологической очистки воды и почвы достаточно медленный, но естественный и наименее затратный. Методы биостимуляции и биодеструкции — особые организмы разрушают проникшие в почву загрязнения. Методы используются в основном для нейтрализации различных нефтепродуктов, жиров и масел. Микроорганизмы-деструкторы либо просто добавляются в почву, либо в почве создаются условия — вносятся специальные добавки для ускоренного размножения эндогенных, то есть уже живущих там аэробных бактерий, способных расщеплять углеводороды. На рост бактерий влияет влажность, уровень аэрации и температура почвы, поэтому эффективность данного способа зависит от многих факторов. Лучший метод очистки почвы В сложных случаях, когда в почву попали разные по типу загрязнения, или новое загрязнение наложилось на неизвестное старое, наиболее эффективным будет последовательное использование нескольких способов очистки. Как мы уже сказали выше, вряд ли большинство из перечисленных в статье вариантов можно применить на загородном участке. Но некоторые методы вполне доступны и могут улучшить экологическую ситуацию. Это касается наиболее простых с технической точки зрения физических и биологических методов.

Источник

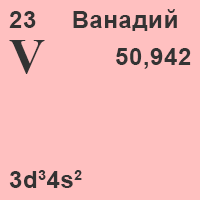

Ванадий

Агрохимикаты

Содержание:

Первооткрывателем ванадия является Андрес Мануэль дель Рио, в 1801 году при изучении образца свинцовой руды он нашел примесь неизвестного элемента. Правда, несколько позже ученый подумал, что обнаруженный им эритроний (этот элемент мог бы называться так, если бы не ошибочный вывод геолога) на самом деле является смесью хрома и железа. Почти тридцатью годами позже шведский химик Н.Г. Сефстрем выделил из отходов производства железа красноватую субстанцию, став фактическим первооткрывателем элемента, названного им в честь Ванадис, богини красоты из скандинавской мифологии… Стоит отметить, господин дель Рио так и не узнал, что мог бы навсегда войти в историю химии: лишь спустя 20 лет после его смерти англичанин Генри Энфилд Роско установил, что ванадий и эритрон полностью друг другу идентичны.

Физические и химические свойства

Ванадий (Vanadium) V – химический элемент побочной подгруппы V группы периодической системы Менделеева. Атомный номер – 23, атомная масса – 50,94. Природный ванадий состоит из стабильного изотопа 51 V (99,76 %) и слабо радиоактивного 5 V (T½10 14 лет), %.

Чистый ванадий – ковкий металл серебристого цвета, плотность 5,96 г/см 3 . Температура плавления – 1900 °C. Механические свойства ванадия резко ухудшаются при наличии в нем примесей азота, кислорода или водорода.

Ванадий химически устойчив в морской, пресной воде и в растворах щелочей. Растворим в плавиковой кислоте, концентрированных серной и азотной кислотах, а также в царской водке.

Ванадий не взаимодействует с растворами щелочей, но в присутствии воздуха в расплавах щелочей окисляется с образованием ванадатов. Кислород растворяется в ванадии, при этом растворимость увеличивается с повышением температуры.

Соединения ванадия токсичны, поражают органы дыхания, пищеварения, систему кровообращения, нервную систему, могут вызывать воспалительные и аллергические заболевания кожных покровов.

Геохимические свойства ванадия сильно зависят от степени его окисления (+2, +3, +4, +5), а также кислотности среды. Этот элемент способен образовывать различные комплексы с катионными и анионными оксидами и гидроксидами.

| Содержание ванадия в почвах СНГ, (мг/кг), согласно данным: | ||

| Почвы | Среднее содержание | пределы колебаний |

| Подзолы, песчаные почвы | — | 10-62 |

| Лессовые и пылеватые | 57 | — |

| Суглинистые и глинистые почвы | 34-210 | |

| Флювисоли | 18 | |

| Глейсоли | 118 | |

| Редзины | 38-85 | |

| Каштановые и бурые почвы | 25-55 | |

| Солончаки и солонцы | 88 | 78-99 |

| Черноземы | 37 — 125 | |

| Луговые почвы | 190 | 85 — 380 |

| Гистосоли и др. органические соли | 5 | |

| Лесные почвы | 145 |

Содержание в природе

В земной коре содержится 1,9 х 10 -7 % ванадия, в золе растений – 6,1х10 -3 %, в воде океанов – 3х10 -7 %. Он относится к рассеянным элементам и в свободном виде в природе не встречается.

Ванадий обнаруживается практически во всех главных типах пород, но наибольшие его концентрации находятся в основных породах и сланцах (100–250 мг/кг). Обычно этот элемент не образует собственных минералов, но изредка замещает в кристаллической решетке другие металлы, такие, как железо, алюминий, титан.

Подвижность элемента при выветривании горных пород зависит от характера первичных минералов. Ванадий находится либо в остаточных породообразующих минералах, либо вводится или адсорбируется в минеральных структурах глин или оксидов железа. Имеются указания на высокую связь ванадия с марганцем и содержанием калия в почвах. Ванадий склонен к ассоциациям с органическим веществом, в связи с этим, его содержание в сланцах и биолитах, как правило, повышено. Чаще всего высокие концентрации данного элемента обнаруживаются в углях и нефти.

Некоторые виды растений обладают способностью концентрировать ванадий. В некоторых биофитах и низших грибах из районов рудной минерализации содержание ванадия составляет до 180 мг/кг сухой массы.

Содержание ванадия в различных типах почв

Распределение ванадия по почвенному профилю однородно, некоторые вариации являются причиной различного содержания данного элемента в материнских породах. Самые высокие концентрации ванадия(150–460 мг/кг) характерны для почв, развитых на основных породах.

Почвы на покровных суглинках более богаты ванадием, чем почвы, образованные на морене. Самые бедные – почвы, развившиеся на песках.

Подзолистые почвы

Торфянистые почвы

Суглинистые, песчаные, ферралитные почвы

Поверхностно-заболоченные дерново-подзолистые и торфянисто-болотные почвы на водоразделе

Черноземы

Каштановые почвы

Засоленные почвы (Казахстан)

Серо-бурые почвы Устюрта

Роль в растении

Биохимические функции

Важность ванадия для высших растений – вполне доказанный факт. Кроме того, несомненна незаменимость этого элемента и для зеленых водорослей, поскольку он является стимулятором процесса фотосинтеза в этих организмах.

Ванадий является катализатором в процессе фиксации молекулярного азота, а в качестве переносчика N2 он частично замещает молибден.

Ванадий положительно влияет на активность каталазы и нитратредуктазы,увеличивает интенсивность процессов фотосинтеза и дыхания, способствует повышению содержания в листьях хлорофилла и белка.

Растворимый ванадий легко поглощается корневой системой растений. Как указывалось ранее, некоторые виды способны активно концентрировать данный металл. Установлено, что корни ячменя пассивно адсорбируют ванадий. При этом, интенсивность поглощения прямо пропорциональна степени концентрации металла в растворе и сильно зависит от кислотности среды. То есть активное поглощение ванадия наблюдается в кислой среде, для которой характерны формы VO 2+ . Однако как анионные, так и катионные формы металла образуют хелаты. Это существенно облегчает поглощение ванадия растениями.

При поглощении растениями ванадата VO3 происходит биотрансформация его в VO 2+ .

Этот процесс имеет очень большое значение, поскольку именно V 5+ – потенциальный ингибитор некоторых ферментов, тогда как к V 4+ они остаются безучастными.

Естественно, что в растениях ванадий содержится как в восстановленной четырехвалентной форме, так и в пятивалентной. Основная часть четырехвалентна.

Средняя концентрация ванадия в сухом веществе высших растений – 1,0 мг/кг. Содержание данного металла в золе большинства овощей варьирует от 5 до 50 мг/кг.

Данные о содержании ванадия в растениях могут различаться. Это связано как с трудностями анализа, так и с влиянием загрязнения.

Растения-бриофиты очень чувствительны к атмосферным источникам ванадия и способны накапливать его под воздействием техногенного загрязнения.

Недостаток (дефицит) ванадия

Случаев дефицита ванадия у растений отмечено не было. Однако предполагается, что ванадий необходим в растениях в незначительных количествах, не более 2 мкг/кг сухой массы.

Избыток ванадия

Данные о токсичности ванадия в естественных условиях отсутствуют. Однако при лабораторных исследованиях было установлено, что у некоторых растений при избытке данного металла в тканях (около 2 мг/кг сухой массы) отмечается фитотоксическое действие. Оно выражается в хлорозе листовых пластинок и замедлении роста растений.

При этом замедление роста фасоли без проявления хлороза отмечалось только при концентрации ванадия 13,8 и 880 мг/кг сухой массы.

Содержание в различных соединениях

Как отмечалось ранее, ванадий в свободном виде в природе не встречается. Важнейшими минералами, содержащими этот металл, являются патронит, ванадинит, деклуазит, моттрамит, тюямунит, карнотит и роскоэлит.

В некоторых видах магнетитовых, титаномагнетитовых и осадочных железных рудах и ванадийсодержащих фосфоритах содержание оксида ванадия достигает 2,5–3,0 %. Он присутствует в окисленных медно-свинцово-цинковых рудах (в виде минералов), высокосернистых нефтях (до 300 г на 1 тонну), битуминозных сланцах и асфальтитах.

Основной источник получения ванадия – ванадийсодержащие железные руды.

Из удобрений самым богатым соединениями ванадия считается томасшлак. В нем содержится 0,5–0,6 % металла.

Способы применения удобрений с содержанием ванадия

Данные о применении ванадиевых удобрений и воздействия элемента на растения немногочисленны, однако многие исследователи указывают на положительный эффект при применении данных удобрений.

Источник