Методы оценки состояния почв при строительстве

Исследования почвы для строительства проводят с целью определения состояния грунта и его пригодности для возведения объектов. Визуальный анализ ничего не даёт, поскольку даже внешне приемлемая почва может характеризоваться:

- Высокой текучестью.

- Содержанием токсичных соединений.

- Склонностью к подтоплению и морозному пучению.

- Наличием пустот, заполненных жидкостями или газовыми смесями.

- Сборным составом с разной несущей способностью.

Просчёты с определением структуры часто приводят к нарушению целостности несущих конструкций сооружения и даже полному обрушению здания.

Наша компания предлагает провести развёрнутый анализ почвы при строительстве. Опираясь на исследование, в процессе строительства и эксплуатации не возникнет проблем, связанных с неравномерным распределением нагрузок на сооружение. Рекомендации позволят подобрать оптимальный состав и тип фундамента, усилив его при необходимости.

Как проводится анализ грунта

Для выяснения структурных особенностей и химического состава грунтов проводится лабораторный анализ почвы. Забор образцов ведётся по всей площадке, особое внимание уделяется точкам, на которые будет приходиться максимальная нагрузка. Определяется уровень залегания водяного зеркала, изучается состав почвенных растворов.

Комплексное изучение условий даёт возможность максимально точно спрогнозировать текущее состояние и изменение геологических параметров, определить положения безопасной эксплуатации объекта, дать рекомендации по типу и особенностям возводимого здания.

Рекомендации для строительства на основании исследования структуры грунта.

| Тип почвы | Особенности структуры | Предварительные рекомендации |

| Скальные | Безопасная основа с равномерной предсказуемой структурой. Жёсткость конгломерата препятствует деформационным изменениям и разрушению объекта. | Объекты можно возводить на поверхности. |

| Грунты с содержанием несцементированных включений | Структура, несмотря на неоднородность, надёжно держит фундамент. | Возведение можно начинать, углубив основание на глубину до 1 м. |

| Песчаные | Грунт не пластичен, поскольку содержит большое количество мелких включений (50% и более). | Здание нуждается в специальном фундаменте. |

| Суглинки и супеси | Включают значительный процент пылевых компонентов. Супеси крошатся и разрушаются при незначительном давлении. Впитав влагу, такие грунты теряют пластичность. | Сухой грунт не держит вес конструкции, влажная структура характеризуется клейкостью и податливостью. Строительство проблематично. |

| Глинистые | Сложные грунты с тягучими свойствами. При нагрузках почва податлива, отрицательные температуры и влажность приводят к набуханию, возрастание давления искажает структуру. | Рекомендуются фундаменты, устойчивые к сдвигу, с высоким коэффициентом прочности. |

| Лессовидные | Структура (70–90% пылевидных частиц) меняется с повышением влажности. | До начала работ требуется заменить верхний пласт на более плотный материал. |

| Торфяные | Высокое содержание органических примесей, активные компоненты которых оказывают разрушающее действие на фундамент. | Необходимы стойкие бетоны и специальная обработка поверхности. |

Практические любые природные грунты (кроме скальных) — нестабильная основа, которую можно сравнить с губкой. В каждой местности существуют специфические факторы, влияющие на поверхностные и глубинные слои. Загрязнители попадают в почву непосредственно из воздуха, с осадками или проникают через грунтовые воды. Состояние и структура слоёв — важный показатель пригодности участка под строительство. Параметры влияют не только на конечный результат, но и на процесс ведения строительных работ, выбор методик и материалов.

В нашей компании проводится химический анализ почвы при строительстве. Располагаем собственной аккредитованной лабораторией, поэтому стоимость наших услуг и время исполнения минимальны.

Состав и стоимость исследования

Анализ почвы при строительстве проводят несколькими методами в зависимости от особенностей участка и поставленных задач.

В перечень исследований входят:

- Определение точек забора проб с учётом климатических условий территории и локализации загрязнителей.

- Предварительное определение соединений, оказывающих токсичное влияние.

Забор проб. - Подготовка проб для отправки в лабораторию.

- Исследования с привлечением всех необходимых методик.

- Сравнение результатов с допустимыми значениями.

- Заключение о составе и количестве поллютантов.

- Рекомендации по улучшению структуры грунта с учётом эксплуатации объекта.

Причины истощения грунта

Изменение структуры почвы может быть вызвано близостью промышленных предприятий, выбрасывающих газообразные и жидкие отходы с активными компонентами. Загрязнения удобрениями также служат источником нарушений почвенного состава, ведущему к истощению и токсической опасности. Свалки и загазованные автомагистрали — ещё один очаг, меняющий структуру почв. И дело даже не в повышении токсикологической активности (хотя она может быть запредельной!), причины в нарушении характеристик, которые могут меняться непредсказуемым образом в зависимости от сезона.

Мы предлагаем не рисковать и провести анализ почвы до начала строительных работ. Это гарантия выбора оптимальных материалов и технологий строительства, которые будут достаточными для надёжной и долговременной эксплуатации объекта.

Нюансы проведения химического анализа

Изучение проб грунта существенно отличается от процесса исследования атмосферы и водоёмов. Методология связана с тем, что вредные соединения из почвы также проникают в организм опосредовано через растения, воду, содержащуюся в грунте, и воздух, принимающий испарения с поверхности.

Почвы сельхоз угодий наряду со стандартным набором ядохимикатов тестируются на содержание пестицидов. Техногенные грунты проверяют на содержание бензопирена и тяжёлых металлов. С каждого потенциально опасного участка берут несколько проб.

Цена анализа зависит от количества и подробности процедур, необходимых для достаточной информативности заключения. Срочность — ещё один параметр, влияющий на стоимость. Предлагаем заказать исследования почвы для строительства в нашей компании. Выполним быстро и недорого в собственной лаборатории, предоставив надёжные результаты.

Источник

Строительство дома и анализ почвы

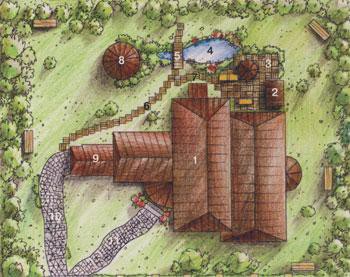

Важно заранее подумать не просто о том, как новое здание впишется в общий окружающий дом ландшафт, но и какие дополнительные постройки вы пожелаете увидеть на участке. Быть может, вы давно уже мечтаете об уникальной рубленой бане, какой-нибудь беседке в японском стиле или даже об отдельном домике для изготовления барбекю. Скажем, если у вас есть дети или вы собираетесь увеличить состав семьи, необходимо выделить площадь для будущей детской площадки. Территорию для детских комнат обязательно необходимо отделить от возможных опасных участков, например, открытых бассейнов и водоемов.

Геология участка и химическое рассмотрение грунтов

Перед началом строительства здания нужно произвести геологический анализ участка, который отведен под застройку. Как ни крути, это необходимо для того, чтобы тщательно проанализировать почву на участке на наличие и точное расположение подземных грунтовых вод: на какой глубине эти воды располагаются и как могут в будущем повлиять на строительство дома, а также на последующую эксплуатацию строения.

Помимо грунтовых вод нужно обратить внимание и на сезонные осадки, которые характерны для данной местности, а также узнать возможность появления так называемых паводковых вод. Заранее обладая такой информацией, получится избежать значительного количества проблем, которые возникают в результате действия этих обстоятельств, это, конечно же, позволит только повысить грамотность и рациональность разброса материальных средств, которые отведены на постройку будущего здания. Такие сведения повлияют, конечно, и на очередность работы строительной техники и генерального проведения работ.

Закладка фундамента дома

У вас есть все необходимое, дабы приступить как раз к начальному этапу строительства дома — к закладке фундамента строения. При закладке фундамента здания в первую очередь необходимо обратить внимание на сами грунты. Если это суглинки, то фундамент дома можно делать без каких-либо дополнительных изысков и «шаманства». Это тот вид фундамента дома, который используется почти, что в каждой проектной документации. Тем не менее, необходимо учесть, что важна корректность самой закладки, т.е. осуществление ее исключительно по указанной в чертежах технологии.

Всё-таки, в каждой из вышеописанных ситуаций попытайтесь не забыть про единственное «но», которое присуще всем типам почв: для корректной и долговечной гидроизоляции фундамента дома нужно учесть агрессивность среды грунтов. Разные грунты обладают различным химическим составом, который очень сильно влияет на гидроизоляционный слой почвы. Важно помнить, что, когда деформируется первый слой почвы, все остальные слои, так или иначе, обязательно подвергнутся химическому воздействию.

Источник

ВВЕДЕНИЕ

На территории Москвы при любом строительстве, сопровождающимся перемещением грунтов, необходимо проводить их обследование.

В соответствии с Постановлениями правительства № 338 от 16.05.00 и № 207 от 17.03.98, утверждающими «Правила организации подготовки и производства земляных и строительных работ в г. Москве», заказчик (застройщик) в процессе проведения изыскательских работ и проектирования в соответствии с градостроительным заключением обеспечивает выполнение необходимых топографических, геологических, историко-культурных и археологических исследований, а также исследования состава почвы (грунтов) на физико-химическую, санитарно-эпидемиологическую и радиологическую безопасность с разработкой мероприятий по рекультивации.

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы № 603 от 08.08.00 «Об утверждении правил производства земляных и строительных работ, перекладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций в г. Москве» производство земляных работ планируется в соответствии с результатами лабораторных и инструментальных исследований почвы на участке строительства. В случае необходимости должны предусматриваться «. мероприятия по рекультивации грунта с утилизацией загрязненной почвы на согласованные . места захоронения.

При необходимости рекультивации земли, предотвращения или очистки вредных выбросов в почву, водоемы и атмосферу разрабатываются специальные мероприятия, предусматривающие порядок снятия и хранения плодородного слоя почвы, необходимые решения по приведению земельного участка в состояние, пригодное для его использования по назначению, в также меры по предотвращению вредных сбросов с канализацией стоков в городские сети, устройством сбросных желобов и мусоросборников и т.д. ».

Для решения перечисленных задач вырабатывается система методик, требований и норм. При этом значительная часть работы проводится в соответствии с существовавшими ранее научно-обоснованными, но нормативно не закрепленными до настоящего времени методами и понятиями.

Учитывая социальную, экономическую и экологическую важность оптимального решения вопросов рекультивации загрязненного грунта необходимо иметь единую терминологическую основу. С этой целью был проведен анализ действующих СНиП, СанПиН, ГОСТ, законодательных и подзаконных нормативных актов, методических писем различных организаций, научных монографий. Основной набор утвержденных и наиболее часто употребляемых терминов приведен в настоящем сборнике.

Руководитель авторского А.С. Курбатова

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Представленные ниже термины и определения являются общепринятыми для специалистов, занимающихся проведением инженерно-экологических изысканий. Основные термины и определения взяты из монографий, СНиП, ГОСТ, приведенных в списке литературы.

Настоящим сборником определяется перечень применяемых терминов и определений и дается их однозначная трактовка, позволяющая использовать их для характеристики почв и грунтов в ходе проведения инженерно-экологических изысканий, а также при обсуждении вопросов, связанных с почвами, грунтами, антропогенными нарушениями и отходами и химическим загрязнением в проектных работах и при принятии решения о рекультивации.

1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

Биогенное вещество — вещество биосферы, образуемое в процессе жизнедеятельности живого вещества.

Биокосное вещество — природная система, образованная взаимодействием живого вещества и косного вещества (почва).

Ёмкость ландшафта — количественно выраженная способность ландшафта удовлетворить какие-либо определенные нужды человека.

Живое вещество — совокупность всех живых организмов Земли (вирусов, бактерий, грибов, растений, животных). Имеет массу около 2,4×10 12 т, занимает особо важное место в биосфере.

Жизнеспособность экосистемы — способность экосистемы сохраняться или адаптироваться в условиях изменяющейся среды без деградации образующих её компонентов.

Зона санитарной охраны источника — территория с особым режимом, обеспечивающим защиту от загрязнения воды в водоисточниках и водопроводных сооружениях (водоводах).

Компонент природной среды — составная часть природно-территориального или природно-антропогенного комплекса, имеющая свой обособленный генезис и фазы физического состояния.

Косное вещество — вещество биосферы, образуемое без какого-либо участия живого вещества. Иначе называется абиогенным веществом (магматические и биогенные горные породы, метаморфические породы).

Ландшафт антропогенный — территориальный комплекс, относительная однородность, структура и функциональные особенности которого в большой степени обусловлены деятельностью человека.

Миграция химических соединений — перемещение, перераспределение химических элементов в земной коре и на её поверхности.

Мониторинг — система длительных регулярных наблюдений в пространстве и времени, дающая информацию об окружающей среде с целью оценки настоящего её состояния и прогноза изменения в будущем.

Мониторинг химического загрязнения почв — система регулярных наблюдений, включающая в себя наблюдения за фактическими уровнями, определение прогностических уровней, оценку последствий фактических и прогностических уровней загрязненности, выявление источников загрязнения почвы.

Окружающая среда — среда обитания и производственной деятельности человека. Подразделяется на природную и социальную окружающую среду.

Охрана почв — комплекс мероприятий по сохранению, улучшению, целенаправленному изменению и рациональному использованию почв как одного из важнейших ландшафтообразующих компонентов и объекта антропогенного воздействия.

Санитарно-защитная зона — территория между границами промплощадки и территорией жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта.

Среда обитания — совокупность объектов, явлений и факторов окружающей (природной и искусственной) среды, определяющая условия жизнедеятельности человека.

Территория урбанизированная — участок суши, занятый поселением городского типа и связанными с ним производственными и другими сооружениями.

Техногенез — процесс изменения природных комплексов и биогеоценозов под воздействием производственной деятельности человека (ГОСТ 17.5.1.01-83).

Техногенное место обитания — комплекс экологических условий, возникших в результате взаимодействия природно-климатических и техногенных факторов и обеспечивающих возможность существования растительных сообществ.

Техногенный ландшафт — антропогенный ландшафт, особенность формирования и структура которого обусловлены промышленной деятельностью.

Техногенный рельеф — рельеф, созданный в результате производственной деятельности человека.

Токсичность — свойство химических элементов или их соединений в зависимости от уровня концентрации оказывать вредное воздействие на живые организмы.

Тяжелые металлы — металлы, масса атомов которых составляет свыше 50 атомных единиц. К тяжелым металлам (ТМ) относятся более 40 химических элементов периодической системы Д.И. Менделеева.

Под термином тяжелые металлы, как правило, подразумевают: свинец, цинк, кадмий, ртуть, молибден, марганец, никель, олово, кобальт, титан, медь, ванадий как металлы, наиболее часто образующие встречаемые в различных компонентах природной среды токсичные соединения.

Экспертиза экологическая — оценка воздействия деятельности человека на среду. Производится квалифицированными экспертами как до начала хозяйственной деятельности, так и после её окончания. Существуют государственная и общественная экологические экспертизы.

2. ПОЧВЫ И ГРУНТЫ

2.1. Основные понятия

Горизонт (слой) плодородный слой в урбаноземах — горизонт (слой), состоящий из плодородного грунта.

Поверхностно преобразованные почвы — почвы, сформировавшиеся после уничтожения генетических горизонтов верхней части (Ad, A 1 , A 2 ) профиля (до 40 см) и замены их незагрязненными насыпными грунтами.

Почва — самостоятельное естественно-историческое органоминеральное тело, являющееся сложной полифункциональной и поликомпонентной многофазной открытой системой, сформировавшейся в поверхностном слое земной коры в результате длительного воздействия биотических и абиотических факторов почвообразования; состоящее из твердой, жидкой, газообразной и живой фаз и имеющее специфические генетико-морфологические признаки и свойства, создающие для роста и развития растений соответствующие условия.

Почва природная (естественная) — почва, состоящая из последовательно сменяющих друг друга генетических горизонтов, образовавшихся в результате изменения исходной породы в процессе почвообразования в соответствующих её типу природных условиях.

Почва фоновая (почва фоновых территорий) — почва, сопоставление с состоянием которой позволяет установить и оценить превышение естественного уровня содержания контролируемых элементов и загрязнение почв на локальном, региональном, глобальном уровнях.

Урбанозем — искусственно образованная в процессе формирования городской среды почва, являющаяся биокосной многофазной системой, состоящей из твердой, жидкой и газовой фаз с непременным участием живой фазы, функционирующая под воздействием тех же факторов почвообразования, что и естественные почвы, но с добавлением специфического в городской среде антропогенного фактора.

Урбаноземы формируются на антропогенно-нарушенных или антропогенно-преобразованных (с инородными включениями, нарушенным сложением и т.д.) грунтах, не подвергавшихся целенаправленной биологической рекультивации на глубину корнеобитаемого слоя (до 1,5 метров). Урбаноземы подразделяются на следующие типы:

1 . конструктоземы — целенаправленно создаваемые с помощью искусственных приемов почвы, состоящие из последовательно сменяющихся слоев грунта разного гранулометрического состава и насыщенности органическими соединениями, отсыпаемых для целей конструирования (создания) профиля по аналогу природной модели почвы;

2 . индустриземы — почвы промышленно-коммунальных зон, загрязненные тяжелыми металлами, механическими включениями и другими токсичными веществами;

3 . агроурбанозем (культуроз ем) — городские почвы фруктовых и ботанических садов, старых огородов, для которых характерна большая (до 40 см) мощность гумусового горизонта;

4 . некрозе мы — почвы, входящие в комплекс почв городских кладбищ, для которых характерна перемешанность грунтов в слое более 200 см;

2.2. Процессы функционирования почвы

Барьер геохимический — зона ландшафта, в которой на относительно коротком расстоянии, в результате специфического сочетания механических, химических, биологических условий происходит избирательное накопление одних химических элементов и удаление других.

Биогенно-аккумулятивный процесс — процесс накопления органического вещества в почве. К биогенно-аккумулятивным процессам относятся:

гумусообразование in situ — процесс разложения растительных остатков на месте их отмирания и последующего новообразования гумуса;

гумусонакопление — процесс аккумуляции гумуса в поверхностном горизонте почвы и его перемещение вниз с постепенным пропитыванием им почвенной массы;

торфообразование — процесс консервации отмерших органических остатков при весьма незначительной гумификации, характеризуемой образованием поверхностных торфяных горизонтов;

дерновый процесс — интенсивное гумусообразование и гумусонакопление под воздействием травянистой растительности. Дерновый горизонт содержит более половины объема корней.

Буферная способность почв — способность почвы поддерживать химическое состояние на неизменном уровне при воздействии на неё потоков химических веществ природного или антропогенного характера.

Время самоочищения почв — продолжительность периода, за который почва с нарушенными свойствами, процессами возвращается в своё первоначальное состояние.

Выщелачивание почвы — вымывание из почвы различных веществ фильтрующими растворами.

Дефляция (ветровая эрозия почвы) — процесс механического разрушения поверхности почв под действием ветра.

Засоление — процесс накопления водно-растворимых солей в почвенной толще.

Коэффициент накопления — биогеохимический показатель, характеризующий степень избирательного накопления тех или иных химических элементов в различных компонентах экосистемы, ландшафта, почвы.

Оглеение — процесс преобразования минеральной почвенной массы в результате постоянного или периодического переувлажнения, приводящего к сильному развитию восстановительных процессов.

Подщелачивание почвы — изменение кислотно-основных свойств почвы, вызванное природным почвообразовательным процессом, поступлением загрязняющих веществ, внесением физиологически щелочных мелиорантов и другими видами антропогенного воздействия.

Рассоление — процесс выноса легкорастворимых солей из первоначально засоленных почв.

Реакция почвы — свойство почвы, характеризующее степень её кислотности или основности, которое оценивают по содержанию ионов Н + или ОH — в почвенном растворе, водных или солевых вытяжках из почв.

Самоочищение почвы — совокупность процессов, происходящих в почве и приводящих к ослаблению или полному освобождению от токсичного действия загрязняющих веществ различной природы.

Самоочищение почвы биологические — совокупность процессов метаболизма и биоконцентрирования за счёт комплексообразования, сорбции, а также биодеструкции вещества. Микробиологическая деградация загрязняющих веществ, способных к химическим превращениям, зависит от биологической активности почв и природы загрязняющих веществ.

Самоочищение почвы химическое (детоксикация) — процесс вступления химических загрязняющих веществ в реакции с химическими компонентами почв (реакции гидролиза, окисления-восстановления, химической сорбции, различные каталитические реакции). Химическая детоксикация почв зависит от химического состава почвенного поглощающего комплекса, содержания гумуса и других компонентов почв.

Степень устойчивости почвы к химическим загрязняющим веществам — оценочный показатель, который определяют как степень реакции почвы по отношению к конкретному химическому загрязняющему веществу или группе веществ, которыми загрязнена исследуемая почва. При этом следует различать:

1 . геохимически активные вещества, создающие кислотно-щелочные и окислительно-восстановительные условия в почвах и воздействующие таким образом на общую почвенно-геохимическую обстановку. Это преимущественно макроэлементы и их соединения, ухудшающие качество почвы и её плодородие;

2 . биохимически активные вещества, воздействующие в первую очередь на организмы (микрофлору, растения, животных);

3 . миграцонно-активные вещества, способные находиться в почве в таких формах, которые ведут к их миграции в атмосферный воздух, растительность, поверхностные, грунтовые и подземные воды.

По степени устойчивости к химическим загрязняющим веществам и по характеру ответных реакций почвы следует подразделять на:

Степень устойчивости почвы к химическим загрязняющим веществам зависит от значения следующих основных показателей:

— гумусного состояния почв;

— уровня грунтовых вод;

— доли веществ в почве, находящихся в растворимой форме.

Эрозия почвы — процесс механического разрушения поверхности почвы под действием поверхностного стока атмосферных осадков.

2.3. Строение, структура и состав почвы

Биогеоценоз почвы — взаимообусловленный комплекс живых и косных компонентов, связанных между собой обменом веществ и энергии.

Газовая фаза почвы — воздух, заполняющий свободные от воды поры почвы.

Горизонты почвенные генетические — однородные слои почвы, составляющие почвенный профиль и различающиеся между собой по морфологическим признакам, составу и свойствам, сформировавшимися в процессе почвообразования.

Живая фаза почвы — обитающие в почве микроорганизмы (бактерии, актиномицеты, грибы, водоросли), представители почвенной микро- и мезофауны (простейшие, насекомые, черви и пр.), а также корневые системы растений.

Жидкая фаза почвы — почвенный раствор.

Макрофауна почвенная — живые организмы размером от 4 до 80 мм: земляные черви, моллюски, мириаподы, насекомые (муравьи, термиты и др.).

Мегафауна почвенная — живые организмы размером более 80 мм: крупные насекомые, скорпионы, кроты, змеи, черепахи, грызуны, лисы и др. животные, роющие в почвах ходы и норы.

Мезофауна почвенная — живые организмы размером от 0,2 до 4 мм: микроартроподы, мельчайшие насекомые и черви, обитающие во внутриагрегатных и межагрегатных достаточно влажных порах.

Микрофауна почвенная — живые организмы размером менее 0,2 мм: простейшие, нематоды, ризоподы, эхинококки, обитающие во влажной среде почвенных микропор внутри агрегатов.

Минимальный почвенный выдел — трехмерный фрагмент почвы, способный обеспечить полный жизненный цикл дерева в различных экологических условиях.

Неоднородность структуры почвенного покрова — наличие различных по мощности горизонтов, различная степень выраженности процессов, различия в пределах выдела различных физических, химических и микробиологических свойств.

Плодородный слой почвы — верхняя гумусированная часть почвенного профиля, обладающая благоприятными для роста растений химическими, физическими и биологическими свойствами.

Плодородный слой в естественных почвах — это гумусовый горизонт (А1).

Порозность почвы — соотношение и взаимное расположение почвенных частиц или их агрегатов и пустот между ними.

Профиль почвенный (природной почвы) — определенное сочетание генетических горизонтов в пределах почвенного тела, специфическое для каждого типа почвообразования во всех особенностях его проявления.

Сложение почвы — физическое состояние почвенного материала, обусловленное взаимным расположением и соотношением в пространстве твердых частиц и связанных с ними пор.

Строение почвы — специфическое для каждого почвенного типа сочетание генетических горизонтов в почвенный профиль.

Структура почвы — взаимное расположение в почвенном теле структурных отдельностей определённой формы и размеров.

Структурность почвы — способность почвы распадаться в естественном состоянии при механическом воздействии (выкапывании) на агрегаты определенного размера и формы.

2.4. Грунты

Аллювий — отложения текущих вод (рек, ручьев), имеющие весьма разнообразный гранулометрический состав. Может быть представлен валунными, галечниковыми, песчаными, супесчаными, суглинистыми и глинистыми отложениями.

Делювий — наносы, образующиеся на нижних частях пологих склонов в результате смыва дождевыми и талыми снеговыми водами различных пород с верхних частей склонов.

Горная порода — природные минеральные агрегаты, слагающие земную кору, характеризующиеся изотропностью свойств на большом протяжении.

Грунт естественный — собирательное название горных пород, залегающих преимущественно в пределах зоны выветривания земли и являющихся объектом инженерно-строительной деятельности человека. Грунты подразделяют на скальные и рыхлые (по классификации, принятой в строительных нормах и правилах: «нескальные»).

Грунт искусственный — разнородный материал природный и техногенный, искусственно преобразованный, искусственно отсыпанный.

Грунт насыпной — см. «грунт искусственный».

Грунт отвальный — см. «грунт искусственный».

Грунт почвообразующий — грунт, преобразуемый почвенными процессами и обладающий оптимальными свойствами для обеспечения жизнедеятельности растений.

Грунтовые строительные материалы — материалы естественного и техногенного происхождения, используемые для возведения земляных (грунтовых) сооружений и отвечающие по своему составу строительным и санитарно-гигиеническим нормам.

Малопригодные породы — горные породы, обладающие неблагоприятными для роста растений физическими и (или) химическими свойствами.

Массивная горная порода — плотные, скальные, массивно-кристаллические горные породы, все минеральные зерна которых консолидированы в единую каменную массу (изверженные, метаморфические и осадочные породы земной коры).

Материнская горная порода (почвообразующая порода) — горная порода, из которой образовалась данная почва.

Морена — скопление обломков горных пород различного гранулометрического состава, перенесённых ледником и затем оставленных на месте при его таянии. Морене свойственно непостоянство минералогического и гранулометрического состава, она может быть сложена грубым валунно-щебнистым, песчаным, супесчаным, суглинистым и глинистым материалом.

Непригодные породы — горные породы, гранулометрический состав и физические и (или) химические свойства которых препятствуют росту и развитию растений. Для данных пород необходимо применение мероприятий по коренной мелиорации при их экономической эффективности.

Плодородный грунт — грунт, состоящий из минерального и органического субстрата в пригодных для усвоения растениями формах и обладающий физико-химическими свойствами, аналогичными плодородному горизонту почв.

Покровные суглинки — ледниковые отложения с хорошей сортированностью материала, однородные в пространстве и вертикальном разрезе, с преобладанием крупнопылеватой фракции (0,05 — 0,01 мм).

Потенциально плодородные породы — горные породы, обладающие ограниченно благоприятными для роста растений физическими и (или) химическими свойствами.

Пролювий — отложения временных водотоков, преимущественно осадки конусов выноса.

Флювиогляциальные отложения — отложения, связанные с деятельностью ледниковых талых вод, образующих либо русловые, либо неоформленные блуждающие потоки. В гранулометрическом составе преобладают пески с прослоями валунов. Для флювиогляциальных отложений характерна косая слоистость.

3. НАРУШЕНИЯ И ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВ И ГРУНТОВ

3.1. Процессы и источники загрязнения и нарушения

Антропогенная нагрузка на почвы и грунты — влияние комплекса источников и факторов воздействия всех видов хозяйственной деятельности на состав и режим функционирования почв и грунтов.

Вытаптывание — процесс уплотнения почвы и повреждения растительного покрова в результате механических нагрузок, оказываемых людьми при посещении территории.

Деградация почвы — устойчивое ухудшение свойств почвы как среды обитания биоты, а также снижение её плодородия в результате воздействия природных или антропогенных факторов.

Деградация почвы может быть разделена на физическую (нарушение почвенного профиля), химическую (ухудшение химических свойств почвы, истощение запасов питательных элементов, вторичное засоление, загрязнение) и биологическую (снижение видового разнообразия, нарушение оптимального соотношения различных видов почвенной мезофауны и микроорганизмов, загрязнение почвы патогенными и несвойственными ей микроорганизмами, ухудшение санитарно-эпидемиологических показателей).

Загрязнение грунта — накопление в грунте веществ и организмов в результате антропогенной деятельности в таких количествах, которые понижают технологическую, питательную и санитарно-гигиеническую ценность выращиваемых на них культур и качество других природных объектов, и понижают их качество как строительных материалов.

Загрязнение почвы — изменение состава и состояния почвы в результате хозяйственной деятельности и других антропогенных нагрузок, способных вызвать ухудшение её качества и представлять потенциальную опасность для человека.

Загрязнение почвы (грунта) биологическое — составная часть органического загрязнения, обусловленного распространением возбудителей инфекционных и инвазионных (заболевания, вызываемые животными паразитами — простейшими, членистоногими, гельминтами и др.) болезней, а также насекомыми и клещами, переносчиками возбудителей болезней человека, животных и растений.

Загрязнение почвы (грунта) канцерогенными углеводородами — загрязнение веществами, образующимися при сжигании угля, нефтепродуктов, газа, битумов, поступающими в атмосферу, почвы и водную среду.

Загрязнение почвы (грунта) пестицидами — загрязнение химическими веществами, употребляемыми для уничтожения тех или иных видов вредных организмов, называемых пестицидами (гербициды, фунгициды, бактерициды, инсектициды, зооциды и др).

Загрязнение почвы (грунта) радиоактивное — антропогенное или природное накопление в почве радионуклидов, вызывающее негативное токсико-экологические последствия. Оценка уровня экологической безопасности территории производится по годовой эффективной дозе радиоактивного излучения (табл. 3.1.1) и по мощности эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения (табл. 3.1.2).

Уровни радиоэкологической безопасности годовой эффективной дозы радиоактивного облучения

Эффективная доза радиоактивного облучения, м 3 в/год

Источник