Методы санитарно микробиологических исследований почвы

Санитарно-бактериологическое исследование почвы — Н. А. Бельская

Почва является основным местом обитания многих микроорганизмов (см. главу 6). Из почвы микробы поступают в воду и обсеменяют воздух.

Микробиологическое исследование почвы имеет важное значение. Оно проводится при выборе участка для строительства детских учреждений, спортивных площадок, больниц, госпиталей, военных лагерей, водопроводных сооружений и других объектов.

Санитарно-микробиологический анализ почвы включает определение:

1) общего количества бактерий в 1 г почвы;

2) титра санитарно-показательных микроорганизмов БГКП и С. perfringens;

3) термофильных бактерий в 1 г почвы;

4) по эпидемиологическим показаниям проводится исследование на наличие патогенных микроорганизмов (сальмонелл, шигелл, клостридий столбняка, ботулизма, некоторых вирусов и др.).

Отбор проб почвы. Выбор места для отбора проб почвы определяется санитарным врачом и бактериологом в зависимости от цели и задачи исследования. На обследуемой территории до 1000 м 2 выделяют два участка площадью 25 м 2 . Один должен быть расположен близ источников загрязнения (свалки, мусорные ящики, выгребные ямы и т. д.), другой — в отдалении от них (контроль). На каждом участке в 25 м 2 намечают для отбора проб пять точек: четыре по углам и одна в центре или пять точек по диагонали участка.

Для исследования поверхностного слоя почвы пробы отбирают стерильной лопаткой или совком на глубине до 20 см. Из отдельных точек участка лопаткой выкапывают цельный кусок почвы. Стерильным ножом снимают верхний слой толщиной 1,5-2,0 см и из середины куска набирают стерильной ложкой 200-300 г почвы. Смешанный образец, составленный из пяти отдельно взятых проб почвы, должен весить не менее 1 кг.

При исследовании образцов из глубинных слоев почвы (от 0,75 до 2 м) пользуются специальным буром с полостью. На заданной глубине полость бура открывается, наполняется почвой, затем механически закрывается, и бур извлекают на поверхность.

Пробы почвы, взятые для анализа, переносят в стерильные банки с ватно-марлевыми пробками и покрывают стерильной пергаментной бумагой. К каждой банке приклеивают этикетку с указанием даты и номера пробы. В сопроводительном документе отмечают характер почвы, расположение источников загрязнения, площадь обследуемой территории, данные, характеризующие климат местности и т. п.

Все пробы помещают в деревянный ящик с гнездами и немедленно транспортируют в лабораторию. Если нет возможности приступить к исследованию почвы в тот же день, то допускается хранение проб в холодильнике при 1-2° С в течение суток.

Подготовка проб почвы к исследованию. Образцы почвы, отобранные на одном участке из нескольких точек, хорошо перемешивают, освобождают от крупных включений (щебня, камней, корней, стекол). От среднего образца отделяют 200-300 г и вносят в стерильную посуду. Затем почву дробят в стерильной ступке, просеивают через стерильное сито на стерильную бумагу и берут для исследования навеску в 30 г. Навеску почвы высыпают в стерильную колбу вместимостью 500 мл и доливают 270 мл стерильной водопроводной воды, получают разведение почвы 1:10. Взбалтывают почвенную взвесь 10-15 мин и из приготовленного разведения 1:10 без отстаивания готовят ряд последовательных десятикратных разведений по общепринятой методике. При анализе чистых почв ограничиваются 3-4 разведениями (до 1:1000, 1:10000), при исследовании загрязненных почв используют разведения — до 1:100000, 1:1000000.

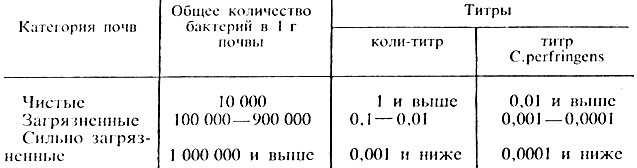

Определение общего количества бактерий в почве проводят аналогично исследованию воды. Показатели общего количества бактерий для различных видов почв представлены в табл. 55.

Определение БГКП как показателя фекального загрязнения проводят двумя методами: титрационным и методом мембранных фильтров.

Из первоначального разведения почвенной взвеси 1:10 стерильной пипеткой берут 10 мл, что соответствует 1 г почвы, и засевают во флаконы с 50 мл среды Кесслер. Затем из каждого разведения почвы засевают по 1 мл в пробирки с поплавками, содержащими 9 мл той же среды. Посевы выращивают в термостате 24 ч при 37° С.

Просматривают посевы (при задержке роста посевы оставляют на третьи сутки). Отсутствие газообразования и помутнения в бродильных сосудах со средой Кесслер через 48 ч позволяет дать отрицательный ответ.

При наличии в средах газообразования и помутнения или только помутнения из этих сосудов производят высев петлей на сектора среды Эндо в чашках Петри. Чашки с посевами инкубируют в термостате при 37° С 24 ч.

Просматривают посевы. Отсутствие роста на среде Эндо дает право на отрицательный ответ.

Если на среде Эндо вырастают типичные для кишечной палочки колонии, то из них делают мазки, окрашивают по Граму и микроскопируют. При выявлении в мазках грамотрицательных палочек ставят пробу на оксидазу. Если проба на оксидазу отрицательная, то проверяют ферментативные свойства выделенной культуры путем посева на полужидкую среду с глюкозой. Посевы помещают в термостат на 24 ч при 37° С.

Просматривают посевы. Появление в среде кислоты и газа подтверждает наличие кишечной палочки в исследуемом разведении почвы.

Коли-титр почвы определяют по наименьшему объему, в котором обнаруживают БГКП (показатели коли-титра для различных видов почв представлены в табл. 55).

Таблица 55. Схема оценки санитарного состояния почвы по микробиологическим показателям

Метод мембранных фильтров применяют при исследовании малозагрязненных почв. Через стерильные мембранные фильтры № 3 пропускают по 10 мл почвенной взвеси из разведений 1:10, 1:100, 1:1000. Дальнейший ход исследования аналогичен определению кишечных палочек в воде. Метод мембранных фильтров позволяет сократить срок исследования до двух суток. Результаты анализа выражают коли-индексом. Коли-индекс почвы — это количество кишечных палочек в 1 г почвы.

Примечание. Среда Кесслер содержит лактозу, которую сбраживают БГКП, и генциановый фиолетовый, задерживающий рост грамположительной микрофлоры.

Из всех приготовленных почвенных разведений (от 1:10 до 1:1000000) по 1 мл вносят в два параллельных ряда стерильных пробирок. Один ряд пробирок прогревают при 80° С 15 мин для освобождения от неспороносной микрофлоры. Затем во все пробирки наливают по 9 мл расплавленной и остуженной до 45° С среды Вильсона — Блера, приготовленной ex tempore. Пробирки вращают между ладонями, чтобы посевной материал равномерно распределился в питательной среде, и быстро опускают их в холодную воду для удаления кислорода и охлаждения среды. Посевы выращивают при 43° С 24 ч.

C. perfringens дает рост в глубине среды в виде черных колоний. Газообразование регистрируется по разрыву питательной среды. В мазках, приготовленных из колоний, обнаруживают грамположительные крупные палочки со спорами овальной формы, расположенные центрально или субтерминально.

Предельное разведение почвенной взвеси, которое дает на среде Вильсона — Блера рост C. perfringens, означает титр этого микроба в почве (см. табл. 55). Наличие в почве C. perfringens является косвенным показателем присутствия в ней и других клостридий — возбудителя столбняка (C. tetani), возбудителя ботулизма (C. botulinum).

В почве определяют также количество термофильных бактерий в 1 г. Почва, в которой много кишечных палочек и мало термофилов, может рассматриваться как загрязненная фекалиями.

Среда Кесслер. К 1 л дистиллированной воды добавляют 10 г пептона, 50 мл бычьей желчи. Смесь кипятят 20-30 мин, фильтруют через вату, прибавляют 10 г лактозы и доводят объем до 1 л. Устанавливают рН 7,4-7,6. Добавляют 4 мл 1% водного раствора генцианового фиолетового. Среду разливают в колбы и пробирки с поплавками. Стерилизуют 15 мин при давлении 0,5 атм (112° С). Среда имеет фиолетовый цвет.

Контрольные вопросы

1. В каких случаях проводят санитарно-бактериологическое исследование почвы?

2. Какие определения включают санитарно-бактериологический анализ почвы?

3. Как проводят отбор проб почвы?

4. Какими методами определяют наличие БГКП в почве?

Задания

1. Приготовьте из почвенной взвеси в разведении 1:10 ряд последовательных разведений 1:100, 1:1000,1:10000 и проведите определение микробного числа в данной пробе почвы.

2. Возьмите у преподавателя готовые посевы разведений почвы на среде Вильсона — Блера, определите титр C. perfringens. Сделайте мазки из колоний, окрасьте по Граму. Найдите под микроскопом в мазках C. perfringens и покажите преподавателю. Результаты микроскопии зарисуйте в тетрадь.

Источник

САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДЫ, ВОЗДУХА И ПОЧВЫ

Цель занятия. Ознакомить студентов с основными методами и показателями, необходимыми для санитарно-микробиологической оценки объектов внешней среды.

Оборудование и материалы. Прибор для подсчета колоний, колбы с пробами воды, бактериологические пробирки с 9 мл воды, пробирки с 10 мл расплавленного агара, мерные стерильные пипетки на 2 мл, стерильные чашки Петри, чашки Петри с МПА, чашки Петри с кровяным МПА, навески почвы, стерильная водопроводная вода в колбе — 270 мл, пробирки со средой Кесслера, Вильсона—Блера.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Для оценки санитарно-гигиенического состояния объектов окружающей среды проводят санитарно-бактериологические исследования, цель которых состоит в определении эпизоотологической и эпидемиологической безопасности. Показателем неблагополучия служит выявление патогенных микроорганизмов. Однако прямое их обнаружение связано с большими трудностями, и прежде всего с низкой концентрацией данных микробов, которые в основном не могут размножаться в воде, воздухе и почве. Поэтому в санитарно-микробиологической практике используют косвенные методы, направленные на определение микробной обсемененности объекта и обнаружение в нем так называемых санитарно-показательных бактерий. О бактериальной обсемененности судят по микробному числу — общему количеству микроорганизмов, содержащихся в единице объема или массы (1 мл воды, 1 г почвы, 1 м 3 воздуха).

Содержание санитарно-показательных бактерий определяют по двум показателям: титру и индексу. Титром называют минимальный объем или массу, в которых выявляют данные бактерии, индексом — количество санитарно-показательных бактерий, содержащихся в соответствующем количестве среды.

К санитарно-показательным бактериям относят представителей облигатной микрофлоры организма человека и теплокровных животных, для которых среда обитания — кишечник или воздушно-дыхательные пути. Они характеризуются следующими свойствами: 1) постоянно выделяются с калом или капельками слизи из воздушно-дыхательных путей; 2) не имеют других мест обитания; 3) способны сохраняться в окружающей среде то же время, что и патогенные бактерии, паразитирующие в кишечнике или воздушно-дыхательных путях; 4) не способны интенсивно размножаться вне организма хозяина и изменять свои свойства.

Перечисленные признаки присущи бактериям, признанным санитарно-показательными для различных объектов окружающей среды.

Санитарно-показательные бактерии группы кишечных палочек принадлежат к различным родам семейства энтеробактерий.

Обнаружение кишечной палочки в разных объектах окружающей среды считают наиболее достоверным признаком свежего фекального загрязнения. Наличие в этих же объектах бактерий родов Citrobacter и Enterobacter указывает на относительно давнее фекальное загрязнение.

Присутствие С. perfringens, С. sporogenes и других клостридий в почве свидетельствует о ее фекальном загрязнении, причем как свежем, так и давнем, поскольку эти бактерии образуют споры, что позволяет им длительно переживать в окружающей среде (в частности, в почве).

Обнаружение в объектах окружающей среды Streptococcus faecalis также свидетельствует об их фекальном загрязнении. Резкое увеличение количества этих бактерий в саморазогревающемся навозе и компостах может свидетельствовать о загрязнении почвы разлагающимися отбросами.

Гемолитические стрептококки, будучи облигатными обитателями носоглотки и зева, выделяются с капельками слизи орально-капельным путем. Сроки выживания гемолитических стрептококков в окружающей среде практически не отличаются от сроков, характерных для большинства других возбудителей воздушно-капельных инфекций. Обнаружение гемолитических стрептококков в воздухе помещений указывает на возможное его загрязнение микроорганизмами, содержащимися в зеве, носоглотке, верхних дыхательных путях и вызывающими инфекции, передаваемые воздушно-капельным путем.

Staphylococcus aureus — также факультативный обитатель носоглотки и зева. Его присутствие в воздухе помещений служит показателем орально-капельного загрязнения.

Одновременное обнаружение золотистого стафилококка и гемолитических стрептококков свидетельствует о высокой степени загрязнения воздуха.

Санитарно-микробиологическое исследование воды. Вода — естественная среда обитания микробов, которые в большом количестве поступают из почвы, воздуха, с отбросами, стоками. Особенно много микроорганизмов в открытых водоемах и реках. Кроме сапрофитов в воде могут находиться возбудители инфекций животных и человека.

При контроле санитарного состояния воды исследованию подлежат: вода централизованного водоснабжения, колодцев, открытых водоемов (реки, озера), плавательных бассейнов, сточные жидкости.

Отбор проб воды. Из открытых водоемов пробы воды отбирают с глубины 10. 15 см от поверхности и на расстоянии 10. 15 см от дна. Водопроводную воду набирают в стерильные флаконы объемом 0,5 л с притертой пробкой. Предварительно кран обжигают и спускают воду в течение 10. 15 мин. Хлорированную воду перед исследованием нейтрализуют тиосульфатом натрия из расчета 10 мл на 1л воды. Бактериологическое исследование проб воды следует проводить в течение двух часов после отбора или шести часов при температуре хранения 1. 5°С.

Определение микробного числа воды. Водопроводную воду засевают в количестве 1мл, воду открытых водоемов — по 1,0; 0,1; 0,01 мл. Все пробы вносят в стерильные чашки Петри, после чего их заливают 10. 12 мл расплавленного и охлажденного до 40. 45 °С питательного агара, который тщательно перемешивают с водой. Посевы инкубируют при 37 °С в течение 1. 2сут. Воду из открытых водоемов засевают параллельно на две серии чашек, одну из которых инкубируют при 37 ºС в течение суток, другую — 2 сут при 20 °С. Затем подсчитывают количество выросших на поверхности и в глубине колоний и вычисляют микробное число воды — количество микроорганизмов в 1 мл.

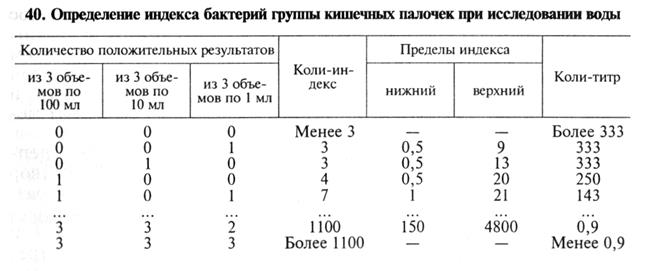

Определение коли-титра и коли-индекса воды. Минимальное количество воды в мл, в котором обнаруживают бактерии группы кишечных палочек (БГКП), называют коли-титром воды, количество БГКП, содержащихся в 1л исследуемой воды, называют кол и-и ндексом воды. Коли-титр и коли-индекс воды определяют титрационным (бродильным) методом или методом мембранных фильтров.

Титрационный метод. В глюкозо-пептонную среду (1%-я пептонная вода, 0,5%-й раствор хлорида натрия, 0,5%-й раствор глюкозы, индикатор Андреде и поплавок) проводят посевы различных объемов воды.

Воду открытых водоемов исследуют в объемах 100; 10; 1 и 0,1 мл. Для анализа водопроводной воды делают посевы трех объемов по 100 мл, трех объемов по 10 мл и трех объемов по 1 мл. Посевы инкубируют при 37 °С в течение суток. О брожении судят по образованию пузырьков газа в поплавке. Из забродивших или помутневших проб делают посевы на среду Эндо. Из выросших колоний готовят мазки, окрашивают по Граму и ставят оксидазный тест, с помощью которого дифференцируют бактерии родов Escherichia, Citrobacter и Enterobacter от грамотрицательных бактерий семейства Pseudomonadaceae и других оксидазоположительных бактерий, обитающих в воде. С этой целью 2. 3 изолированные колонии наносят «штрихом» на фильтровальную бумагу, смоченную диметил-n-фенилендиамином. При отрицательном оксидазном тесте цвет бумаги не изменяется, при положительном она окрашивается в синий цвет в течение 1 мин. Грамотрицательные палочки, не образующие оксидазу, вновь исследуют в бродильном тесте — вносят в полужидкий питательный агар с 0,5 % глюкозы и инкубируют при 37 °С в течение суток. При положительном результате определяют коли-титр и коли-индекс по статистической таблице.

Метод мембранных фильтров. Определенный объем воды пропускают под давлением через мембранный фильтр № 3, предварительно стерилизованный кипячением в дистиллированной воде. Водопроводную воду и воду артезианских скважин фильтруют в объеме 333 мл. Чистую воду открытых водоемов фильтруют в объеме 100, 10, 1 и 0,1 мл, более загрязненную воду перед фильтрованием разводят стерильной водой. Фильтры накладывают на агар Эндо в чашки Петри и после инкубации при 37 °С в течение суток подсчитывают количество выросших красных колоний. Из двух-трех колоний делают мазки, окрашивают их по Граму и ставят оксидазный тест. Грамотрицательные палочки, не образующие оксидазу, принадлежат к БГКП. По существующим нормативам (ГОСТ 2874—82) питьевую воду считают качественной, если ее коли-индекс не более 3, а микробное число — не более 100.

Общепринятым дополнительным показателем фекального загрязнения воды служит количество S.faecalis. Для определения его титра цельную воду и ее 10-кратные разведения засевают в жидкую элективную среду (щелочная полимиксиновая среда). После инкубирования при 37 ºС в течение двух суток, а затем еще через сутки и двое суток делают высевы на плотные элективные среды. Фекальные стрептококки идентифицируют по морфологическим, культуральным и тинкториальным свойствам.

Есть данные о корреляции между содержанием в воде фекальных кишечных палочек и фагами бактерий группы кишечных палочек. Поэтому определение данных фагов служит косвенным показателем возможного присутствия кишечных палочек в исследуемой пробе воды.

Санитарно-микробиологическое исследование воздуха. Микрофлора воздуха зависит от микрофлоры почвы и воды. Воздух — неблагоприятная среда для обитания микроорганизмов из-за отсутствия питательных веществ, действия солнечных лучей, высушивания. Наряду с сапрофитами в воздухе могут находиться патогенные бактерии, споры грибов родов Aspergillus, Mucor и др.

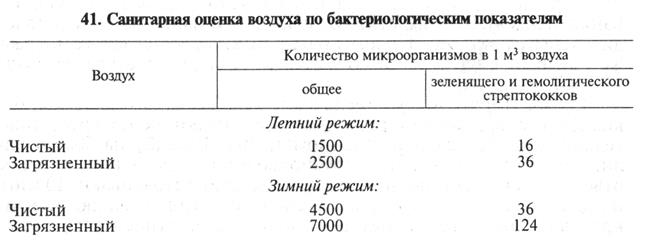

Санитарную оценку воздуха осуществляют по двум показателям: 1) определение микробного числа воздуха; 2) определение количества санитарно-показательных бактерий — гемолитических стрептококков и стафилококков.

Количественные микробиологические методы исследования воздуха основаны на принципах осаждения (седиментации), аспирации или фильтрации.

Седиментационный метод осаждения Коха. Чашки Петри с МПА оставляют открытыми на 5. 10 мин. Для определения санитарно-показательных бактерий берут чашки Петри с кровяным МПА и время экспозиции увеличивают до 40 мин. Чашки выдерживают при 37 °С и комнатной температуре 24 ч и подсчитывают выросшие колонии.

Микробное число воздуха (общее количество бактерий в 1 м3) определяют по формуле Омелянского

Х= а * 100 * 1000 * 5 / (b * 10 * T),

где X— количество микробов в 1 м 3 (1000 л) воздуха; а — количество выросших колоний в чашках; b — площадь чашки; Т— время, в течение которого чашка была открыта; 5 — время по правилу Омелянского; 10 — объем воздуха в литрах. (Правило Омелянского предусматривает, что на поверхности агара в чашке Петри площадью 100 см 3 за 5 мин из воздуха оседает такое количество микробов, которое находится в его 10 л.)

Прямое обнаружение патогенных микробов воздуха проводят только при специальных показаниях.

Аспирационный метод. Более точный количественный способ определения микробного числа воздуха, так как посев микроорганизмов из воздуха производят с помощью приборов. При использовании аппарата Кротова воздух с заданной скоростью засасывается через щель плексигласовой пластины и ударяется о поверхность питательной среды открытой чашки Петри, находящейся на вращающейся подставке, благодаря чему происходит равномерный посев бактерий из воздуха на поверхность МПА (при определении микробного числа) или кровяного МПА (при выделении гемолитических стафилококков и стрептококков). После инкубации в термостате в течение двух суток подсчитывают количество выросших колоний и определяют микробное число воздуха. При исследовании воздуха могут быть использованы и другие приборы (Дьякова, Киктенко, ПАБ-1 — прибор аэрозольный бактериологический и ПОВ-1 — прибор для отбора воздуха). В практику входят ускоренные методы индикации микрофлоры воздуха с помощью мембранных фильтров, каскадных им-пакторов, фильтров Петрякова и др.

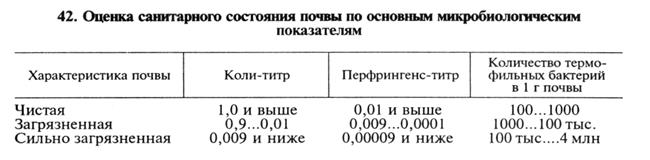

Санитарно-микробиологическое исследование почвы. Анализ почвы включает в себя определение микробного числа, коли-тит-ра, перфрингенс-титра и титра термофильных бактерий. По эпидемиологическим признакам проводят определение в почве патогенных микроорганизмов: сальмонелл, шигелл, возбудителей столбняка, ботулизма, злокачественного отека, сибирской язвы. Бактериологический анализ почвы нужен при выборе территории под пастбище, ферму, хозяйственные постройки, детские сады, больницы и др.

Предварительно делают отбор проб почвы. На обследуемой территории площадью до 1000 м 3 выделяют два участка по 25 м 3 (один — вблизи источника загрязнения, другой — в отдалении от него), берут пробы из 5 точек (4 — по углам участка, 1 — в центре) на глубине 10. 20 см стерильным совком (из более глубоких мест — с помощью специального бура Некрасова или Френкеля). Пробы почвы по 200. 300 г отбирают в широкогорлые стеклянные банки с ватными пробками (можно все взятые с одного участка пробы перемешать и на исследование направить 1 кг). На банки наклеивают этикетки, отправляют с нарочным и сопроводительным письмом. Пробы почвы полагается исследовать сразу же или в течение 6. 18 ч, сохраняя их при температуре не выше 1. 5ºС.

В лаборатории почву измельчают, освобождают от камней, осколков стекол, корней растений, просеивают через сито, тщательно перемешивают и отвешивают 30 г. В колбу на 500 мл наливают 270 мл стерильной водопроводной воды и вносят в нее отвешенную пробу почвы, все интенсивно встряхивают 10 мин, не давая отстояться частицам суспензии, готовят серию десятикратных последовательных разведений. Для относительно чистых почв достаточно 4 степени разведения, для загрязненных — 6. 9 разведений. В штатив ставят нумерованные пробирки с 9 мл стерильной воды в каждой. В первую вносят 1 мл суспензии пробы почвы, смешивают, затем 1 мл из первой пробирки вносят во вторую, смешивают, из нее — 1 мл в третью и т. д. В результате в пробирке № 1 получается разведение 1 : 100, № 2 — 1 : 1000 и т.д. Подготовленные таким образом пробы почвы исследуют.

Определение общего микробного числа. Из последних 3. 4 пробирок с разведенной суспензией отдельными стерильными пипетками вносят по 1 мл в стерильные чашки Петри (каждое разведение в отдельности). В каждую чашку добавляют еще по 10. 15 мл расплавленного и охлажденного до 45 ºС МПА. Равномерными осторожными круговыми движениями содержимое чашек перемешивают, оставляют на столе для уплотнения (затвердения) агара. С застывшей средой чашки перевертывают вверх дном, надписывают и помещают в термостат для культивирования на 24. 48 ч при 37 °С. Выросшие колонии подсчитывают в каждой чашке, умножают на степень разведения, полученные числа суммируют и вычисляют среднеарифметическое число, что составит количество микробов, содержащихся в 1 г почвы.

Определение коли-титра, перфрингенс-титра и титра термофильных бактерий почвы. Для определения коли-титра почвы различные разведения почвенной взвеси засевают по 1 мл в пробирки со средой Кесслера (на 1л дистиллированной воды — 10г пептона, 50 мл бычьей желчи — 2,5 г лактозы, 4 мл 1%-го водного раствора генцианвиолета) и инкубируют при 43 ºС в течение 48 ч. В дальнейшем исследования проводят по схеме, применяемой при определении коли-титра воды. Наибольшее разведение почвенной суспензии, в котором отмечена ферментация лактозы (газообразование), соответствует коли-титру почвы. Для определения перфрингенс-титра почвы различные разведения почвенной суспензии по 1 мл засевают в пробирки со стерильным обезжиренным молоком или железосульфитной средой Вильсона— Блера, приготовленной ex tempore. Посевы инкубируют при 43 °С в течение 24. 48 ч, после чего учитывают результаты по свертыванию молока или по образованию черных колоний С. perfringens в агаровом столбике среды Вильсона—Блера. Из колоний делают мазки, окрашивают по Граму, микроскопируют и вычисляют перфрингенс-титр, который соответствует наибольшему разведению почвы, вызвавшему почернение и разрыв среды Вильсона— Блера в первые 12 ч роста.

Для определения титра термофильных бактерий разведения почвенной суспензии по 1 мл вносят в чашки Петри, заливают расплавленным и охлажденным агаром. Посевы инкубируют в течение суток при 60 ºС, а затем подсчитывают количество выросших колоний и пересчитывают на 1 г почвы.

Санитарно-микробиологическую оценку почвы проводят по комплексу показателей, из которых наиболее важный ление степени фекального загрязнения.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Определить микробное загрязнение воздуха.

2. Провести исследование воды с целью установления микробного числа и коли-титра.

3. Определить микробное число и перфрингенс-титр почвы.

1. Что такое санитарно-показательные микроорганизмы?

2. Как определяют коли-титр воды?

3. Как определяют микробное число почвы?

4. Как определяют перфрингенс-титр почвы?

5. Какие методы применяют для определения микробного числа воздуха?

6. Что такое санитарно-показательные микробы воздуха и как их определяют?

Источник