МЕЗЕНСКАЯ РОСПИСЬ. СИМВОЛИКА УЗОРА. ЭЛЕМЕНТЫ ОРНАМЕНТА

Мезенская роспись — одна из наиболее древних русских художественных промыслов. Ею народные художники украшали большинство предметов быта, которые сопровождали человека от рождения и до глубокой старости, принося в жизнь радость и красоту. Она занимала большое место в оформлении фасадов и интерьеров изб. Как и большинство других народных промыслов, своё название эта роспись получила от местности, в которой зародилась. Река Мезень находится в Архангельской области, между двумя самыми крупными реками Северной Европы, Северной Двиной и Печорой, на границе тайги и тундры.

Мезенской эту роспись назвали потому, что её родиной считается село Палащелье, расположенное на берегу реки Мезени, которое как центр росписи по дереву впервые упоминается в 1906 году. Поэтому в энциклопедиях и различных книгах по изобразительному искусству можно встретить второе название мезенской росписи – Палащельская. В самой же Мезени росписью не занимались.

Прежде всего мезенская роспись – это свой самобытный орнамент. Этот орнамент притягивает и завораживает, не смотря на свою кажущуюся простоту. А предметы, расписанные мезенской росписью, как будто светятся изнутри, источая добро и мудрость предков. Каждая деталь орнамента мезенской росписи глубоко символична.

Символика узора

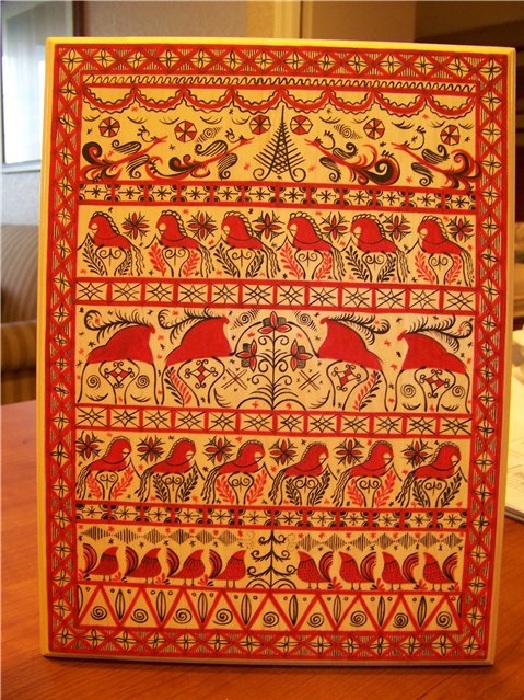

Истоки символов мезенской росписи прежде всего лежат в мфологическом мировоззрении народов древнего севера. К примеру, часто встречающаяся многоярусность говорит о следовании шаманской традиции. Три яруса – три мира (нижний, средний и верхний или подземный, наземный и небесный). Это основа шаманского мировоззрения многих народов севера. В мезенской росписи нижний и средний ярусы заполняют олени и кони. Верхний ярус – птицы. Вереницы чёрных и красных коней в ярусах, возможно, также означают миры мёртвых и живых. Размещённые вокруг коней и оленей многочисленные солярные знаки подчёркивают их неземное происхождение. Образ коня у народов русского севера это ещё и оберег (конь на крыше), а также символ солнца, плодородия, источник жизненных благ.

Ярусы разделены горизонтальными полосами, заполнеными повторяющимся узором. Элементы таких узоров, а также некоторые другие, часто встречающиеся элементы мезенской росписи на рисунках ниже.

Земля. Прямая линия может означать и небесную, и земную твердь, но пусть вас не смущает эта двузначность. По расположению в композиции (верх — низ) вы всегда сможете правильно определить их значение. Во многих мифах о создании мира первый человек был сотворен из праха земного, грязи, глины. Материнство и защита, символ плодородия и хлеба насущного — вот что такое земля для человека. Графически земля часто изображается квадратом.

Вода. Не менее интересно небесное оформление. Небесные воды хранятся в нависших облаках или проливаются на землю косыми дождями, причем дожди могут быть с ветром, с градом. Орнаменты в косой полосе более всего отражают такие картины природных явлений.

Волнистые линии водной стихии во множестве присутствуют в мезенских орнаментах. Они непременно сопровождают все прямые линии орнаментов, а также являются постоянными атрибутами водоплавающих птиц.

Ветер, воздух. Многочисленные короткие штрихи во множестве разбросанные в мезенской росписи по орнаментам или рядом с главными персонажами — скорее всего означают воздух, ветер — один из первооэлементов природы. Поэтический образ ожившего духа, чье воздействие можно увидеть и услышать, но который сам остается невидимым. Ветер, воздух и дыхание тесно связаны в мистическом символизме. Бытие начинается с Духа Божия. Он как ветер носился над бездной прежде сотворения мира.

Кроме духовного аспекта этого символа, конкретные ветры часто трактуются как неистовые и непредсказуемые силы. Считалось, что демоны летают на яростных ветрах, несущих зло и болезни. Как и любая другая стихия, ветер может нести разрушение, но он также необходим людям как могучая творческая сила. Недаром мезенские мастера любят изображать обузданные стихии. Штрихи ветра у них часто “нанизаны” на скрещенные прямые линии, что очень походит на ветряную мельницу (“Пойманный ветер”, — говорят дети).

Огонь. Божественная энергия, очищение, откровение, преображение, вдохновение, честолюбие, искушение, страсть, — сильный и активный элемент, символизирующий как созидательные, так и разрушительные силы. Древние считали огонь живым существом, которое питается, растет, умирает, а затем вновь рождается — признаки, позволяющие предположить, что огонь — земное воплощение солнца, поэтому он во многом разделил солнечную символику. В изобразительном плане все, что стремится к кругу, напоминает нам солнце, огонь. Как полагает академик Б. Рыбаков, мотив спирали возник в мифологии земледельческих племен как символическое движение солнечного светила по небесному своду. В мезенской росписи спирали разбросаны повсюду: они заключены в рамки многочисленных орнаментов и в изобилии вьются вокруг небесных коней и оленей.

Спираль сама по себе несёт и другие символические значения. Спиральные формы встречаются в природе очень часто, начиная от галактик и до водоворотов и смерчей, от раковин моллюсков и до рисунков на человеческих пальцах. В искусстве спираль — один из самых распространённых декоративных узоров.Многозначность символов в спиральных узорах велика, а применение их скорее непроизвольное, чем осознанное. Сжатая спиральная пружина — символ скрытой силы, клубок энергии. Спираль, сочетающая в себе форму круга и импульс движения, также является символом времени, циклических ритмов сезонов года. Двойные спирали символизируют равновесие противоположностей, гармонию (как даосский знак “инь-ян”). Противоположные силы, наглядно присутствующие в водоворотах, смерчах и языках пламени, напоминают о восходящей, нисходящей или вращающейся энергии (“коловорот”), которая управляет Космосом. Восходящая спираль — мужской знак, нисходящая — женский, что делает двойную спираль ещё и символом плодовитости и деторождения.

Интересны и красивы древние знаки плодородия — символы изобилия.

Где их только не помещали, и везде они были к месту! Если жиковину (накладку на замочную скважину) такой формы повесить на двери амбара — это значит пожелать, чтобы он был полон добра. Если изобразить знак изобилия на дне ложки, значит, пожелать чтобы голода никогда не было. Если на подоле свадебных рубах — пожелать молодым большой полной семьи. Знак плодородия можно встретить на древних культовых статуэтках, изображающих молодых беременных женщин, который помещался там, где находится ребенок у будущей матери.

Почти все мезенские орнаменты так или иначе связаны с темой плодородия, изобилия. Во множестве и разнообразии изображены в них распаханные поля, семена, корни, цветки, плоды. Орнамент может строиться в два ряда и тогда элементы в нем располагаются в шахматном порядке. Важным символом был ромб, наделенный мно

жеством значений. Чаще всего ромб являлся символом плодородия, возрождения жизни, а цепочка из ромбов означала родовое древо жизни. На одной из мезенских прялок удалось рассмотреть полустёртое изображение именно такого уникального древа.

Узоры в прямой клетке

Геометрический орнамент получил широкое распространение в народном искусстве. Особенно часто его можно встретить у ткачих и вышивальщиц. Основу орнамента составляют ромбы, квадраты, кресты и свастические изображения. Ромбо-точечный орнамент у земледельческих народов является символом плодородия.

Простые элементы

Ни одна роспись не обходится без изображения всевозможных зигзагообразных и спиральных форм. Особенно часто они встречаются при изображении мирового дерева, или «древа жизни». Исследователи полагают, что спирали и зигзаги есть не что иное, как изображение змей, всегда присутствующих в подобных сюжетах.

Узоры в косой клетке

Ленточный орнамент

Декоративное изображение птиц в традиционной мезенской росписи

Мотив птицы, приносящей добрую весть или подарок, — широко распространен в народном искусстве. Птицу на вершине дерева часто можно встретить на мезенских берестяных туесах. Птица, пожалуй, самый излюбленный мотив народных мастеров. Кроме того, у северных крестьян в обычае вешать деревянных птиц из щепы в красном углу избы. Это пережиток того же мотива — «птица на дереве», так как с красным углом дома связывали почитаемое дерево.

Декоративное изображение деревьев и цветов в традиционной мезенской росписи

Довольно часто встречается на мезенских прялках изображение нескольких деревьев или одиноко стоящего дерева, нередко ели. Особый интерес представляет композиция из трех деревьев: два одинаковых дерева располагаются симметрично по отношению к центральному дереву, выделяющемуся относительно большим размером. О том, что подобный сюжет не случаен на мезенских прялках, свидетельствует факт, что тот же сюжет имеет место в росписи старинной мебели в мезенских домах.

Декоративное изображение животных в традиционной мезенской росписи

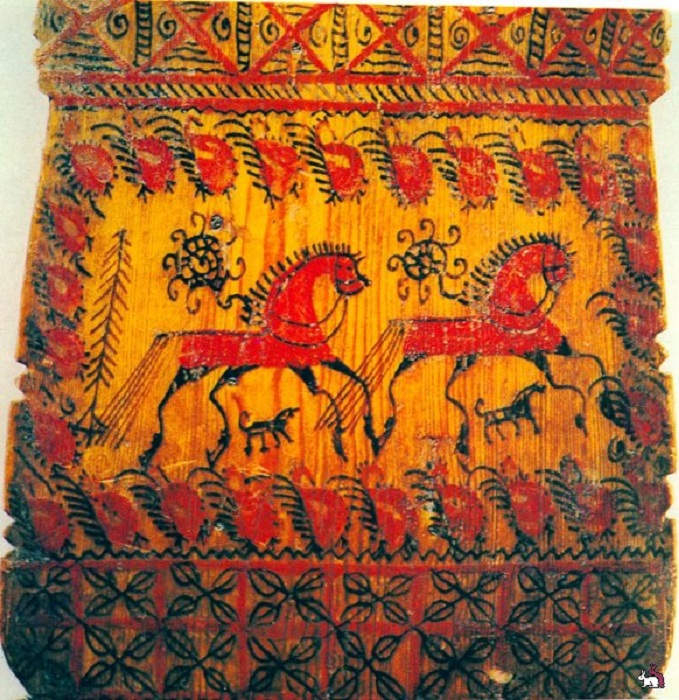

К числу самых распространенных и любимых образов, чаще всего изображаемых мезенскими мастерами, следует отнести изображение коней и оленей. Кони мезенских росписей в большей мере, чем изображения коней в других крестьянских росписях, отстоят от реального прототипа. Большинство из них имело красно-оранжевую окраску, несвойственную, как известно, лошадям.

Туловище черного коня нередко покрывалось сплошным решетчатым узором, ещё больше подчеркивающим его необычное происхождение. Противоестественно длинные и тонкие ноги лошадей завершались на концах изображением перьев, подобных тем, которые рисовались у птиц.

Часто кони изображались не следующими друг за другом, а противостоящими друг другу. Иногда на вздыбленных лошадях были нарисованы борющиеся друг с другом всадники. О том, что изображаемые на прялках кони неземного происхождения, свидетельствуют также многочисленные солярные знаки, помещенные рисовальщиками над гривами и возле ног коней.

Изображения фигур животных очень схожи между собой. Все отличие оленей от лошадей заключается в том, что вместо гривы у них за спиной такими же чёрными штрихами рисуются разветвлённые рога. Дети копируют предложенное изображение оленя или коня. Каждое последующее изображение животного отличается от предыдущего появлением дополнительных деталей.

Изображения фигур животных очень схожи между собой. Все отличие оленей от лошадей заключается в том, что вместо гривы у них за спиной такими же черными штрихами рисуются разветвленные рога. Дети копируют предложенное изображение оленя или коня. Каждое последующее изображение животного отличается от предыдущего появлением дополнительных деталей.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Что скрывают символы древней мезенской росписи, возникшей на основе наскальных рисунков Русского Севера

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

По стилистике и технике этот уникальный промысел, несколько веков служивший для украшения деревенского быта, можно отнести к самому архаическому виду графической росписи, дошедшей до наших дней из древних времен.

Происхождение, развитие, исчезновение и возрождение народной росписи

Истинное происхождение этой уникальной росписи учеными не установлено, и остается загадкой по сей день. Одни относят композиционные сюжеты росписи к языческим верованиям, то есть к основам шаманского культа северных народов. Иные считают, что корни этой росписи намного глубже, проводя параллель между мезенской росписью и наскальными изображениями Заонежья, которые были обнаружены столетие тому назад. А некоторые искусствоведы даже находят в мезенской росписи сходство по стилю и по технике со старинными росписями народов Индокитая и Средней Азии.

Но, как бы там ни было, очевидно, что истоки ее символов исходят от мифологического восприятия мира древними северянами. Многоярусность композиций уже говорит о шаманских традициях, согласно которых мир разделен на три части: подземную, наземную и небесную. А сам орнамент, состоящий из символов, как слова из букв, можно было прочесть: нижний и средний ярусы, заполненные оленями и конями, говорили о мире мертвых и живых, а верхний — птицами, рассказывал о духах предков, оберегающих своих потомков. Эти миры разделялись горизонтальными орнаментальными лентами и трактовались по ярусам снизу вверх.

И хотя основы декора подобных росписей встречаются еще в рукописях XVIII века, наивысшего пика в своем развитии этот промысел достиг в XIX столетии. Именно в те годы роспись домашней утвари — прялок, ковшей, коробов, братин достигла своего апогея. И нужно отметить, что тонкости и секреты древнего ремесла были сосредоточены на мужском населении Палащелья и передавались от отца сыновьям.

Революционные события 17 года внесли свои коррективы во все сферы жизни страны, не обошли они стороной и палащельских мастеров. В 20-х годах промысел начал постепенно угасать, и секреты мастерства чуть не были утеряны. Однако в 1960-х годах наработки старых мастеров Григория и Василия Аксёновых, Василия Федотова, работавших на рубеже XIX-XX века, были возрождены их потомками. Последователи в лице Степана Фатьянова и его сына Ивана в деревне Селище и Федора Федотова в деревне Палащелье буквально воскресили древнюю роспись, позабытую в военные годы.

Сюжеты, образы, материалы

В росписи отразился быт и жизнь северного народа, промышлявшего охотой, отсюда и главные образы декоративной палащельской росписи — птицы, лошади и олени, а цветовая гамма, взятая за основу — карминово-красная и черная. Нужно отметить, что краски в старину изготавливали из природных материалов. Черный получали, смешивая сажу с раствором древесных смол, а красный — из месторождений прибрежной коричневой глины. Намного позже глина была заменена суриком, что сделало работы мастеров более яркими и привлекательными.

Орнаментальный декор наносился на отшлифованные негрунтованные древесные изделия перышками из глухаря или тетерева, деревянными палочками либо самодельными кистями из человеческих волос или беличьего ушного ворса. Для придания изделиям ярко-желтых оттенков их пропитывали льняным маслом, а для долговечности и сохранности рисунка их покрывали олифой, которая к тому же придавала благородный золотистый цвет фону.

Основным предметом обихода с давних времен были прялки, на которых мастера изображали фризы со стилизованными схематичными образами оленей, лошадей, птиц, разделенными ленточным орнаментом, состоящим из геометрических фигур.

И нужно отметить, что каждый палащельский мастер в своей работе использовал свои сочетания элементов, хотя основной стиль росписи соблюдался всеми в обязательном порядке. Так, в верхней части изделия, обычно размещались «окна», изображенные в виде квадратов. Средина и нижняя часть прялки, в промежутке между ленточным орнаментом, заполнялась изображением коней и оленей, или же бытовыми сценками.

Как правило, на мезенских прялках изображался один ряд оленей и ниже ряд коней, но иногда встречались изделия с большим количеством ярусов и сложным орнаментом. И что интересно, хотя все предметы орнамента изображены в статике, благодаря многократному повтору элементов, у зрителя возникает ощущение динамики.

Мезенская роспись, невзирая на схематичность элементов, насыщена огромным символизмом. В свои узоры старинные мастера вкладывали целые рассказы и легенды, таким образом, оставляя потомкам послания и пожелания. Ибо каждый образ, элемент и завиток орнамента имел свое определенное значение. И даже его расположение в узоре играло немаловажную роль. Так, красный конь олицетворял собой солнце, а расположенные друг за другом кони обозначали движение дневного светила по небосводу.

Все птицы — гуси, лебеди и утки обозначали собой души умерших родственников, которые летают поблизости от своих потомков и приходят на помощь в трудную минуту. Ель считалась символом мужской силы. Небесными роженицами, дарящими жизнь всему на земле, были оленихи.

Ствол мифологического древа жизни расписывали ромбами, обозначающими бесчисленные рода предков, а корни, завитые в спирали, олицетворяли подземный мир. Солярный знак, венчающий верхушку древа, выступал символом мира небесного, а его завитые корни обозначали подземный мир. Использовалась мастерами также многочисленная символика плодородия земли — это и вспаханные поля, цветы, плоды и семя.

К слову, выбор даже самого дерева для изделий также имел огромное значение. Прялки, как правило, были изготовлены в основном из ели или березы. Изделия из еловой древесины изготавливались на продажу. Они отличались светлым оттенком и хвойным запахом. Изделия же из березы в давние времена считались более дорогими, так как ее древесина имела более однородную основу и обладала высокой прочностью.

В историю мезенской росписи, благодаря сохранившимся подписям на обратной стороне прялок и других изделий, вошли имена мастеровых династий: Аксёновы, Кузьмины, Новиковы, Федотовы, Шишкины.

В наше время мезенская роспись широко применяется в сувенирной продукции, изготавливаемой на предприятиях «Декор Севера» и «Беломорские узоры» в Северодвинске и Архангельске, где мастерами являются преимущественно женщины. И теперь современные материалы и инструменты дают возможность мастерам выполнять более утонченные изображения, имитирующие традиционную крестьянскую мезенскую роспись. Спросите, почему имитирующие? Да потому, что, к сожалению, сакральное содержание символов, а точное их происхождение и взаимная связь на сегодняшний день уже практически утеряны.

Не только уникальной росписью славится народный промысел России. Уникально в своем роде и производство изделий из дулевского фарфора , который также получил свое развитие в ХIХ веке.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник