Микологический анализ почвы

Качество почвы имеет решающее значение при выборе земельного участка, особенно, если речь идет о создании сельскохозяйственных угодий для выращивания различных растений, строительства жилья, решения иных важных вопросов .

Микологический анализ почвы

На сегодняшний день разработано несколько основных и дополнительных видов анализа, применение которых позволит определить истинное состояние практически любого земельного участка, его качественный и количественный состав.

Среди них большое значение имеет микологический анализ почвы. Его направленность – возможность определить состав почвенной микрофлоры, характеризующей биохимические свойства и уровень биологической активности.

Определению в количественном соотношении (тыс. КОЭ на 1гр сухой почвы) подлежат такие основные группы микроорганизмов почвы, как:

Отдельно рассмотрим процесс подготовки и собственно проведения данного анализа:

- Отбор почвенных образцов в 10 точках на поле (до 100 га) по 2-м диагональным линиям.

- Затем проводят тщательное перемешивание и посредством метода «конверта» отбирается средняя проба.

- После осуществляют доставку образца в лабораторию с последующим посевом в питательные среды. Для идентификации используют микроскопы.

Как определить почвенную биоту?

Проведение анализа помогает в определении качественного и количественного состава почвенной биоты, с ранжированием её на следующие виды:

Только путем досконального изучения и проверки каждого конкретного участка, становится возможным разработать для него рекомендации, направленные на оздоровление почвы.

Именно микологический анализ помогает составить комплексные мероприятия на повышение антифитопатогенных потенциалов, направленных на оздоровление почвы в целом.

Источник

Микологический анализ почвы методика

Плодородие почвы создает «живое вещество», состоящее из миллиардов почвенных бактерий, микроскопических грибов и других живых организмов. Чем больше в почве полезных микроорганизмов, тем больше в ней и других повышающих плодородие обитателей и, в конечном итоге, выше и качественнее урожай.

В последние годы вопросы защиты сельскохозяйственных растений в системе возделывания культур выдвигаются на передний план и являются особенно актуальными, так как уровень развития патогенной микрофлоры в почве и на семенном материале достиг критического значения. В семенном фонде большинства хозяйств, практически отсутствует здоровый материал, почти каждая партия семян в той или иной мере заражена различными патогенными микроорганизмами. Данная ситуация усугубляется из года в год, так как не соблюдаются основные элементы технологии возделывания культур.

Важным элементом управления фитосанитарным состоянием посевов является контроль состава почвенных микромицетов, так как состояние микробиоты является основой жизни в почве для культурных растений, обеспечивающей стабильность их урожая. Микологический состав почвы в агроценозах зависит от многих факторов, однако определяется в основном предшествующей культурой. Качественный и количественный состав почвенной микробиоты влияет на супрессивность почвы, ее антифитопатогенный потенциал и «здоровье» в целом.

Супрессивность почвы – это показатель почвенного здоровья, проявляемый в подавлении и /или элиминировании из почвенной фито- топатосистемы отдельных видов фитопатогенов, обусловленный совокупным действием биологических, физико-химических и агрохимических свойств почвы.

Патогенностью называют способность паразита вызывать инфекционный процесс, обусловленный метаболитами гриба.

Как правило накопление большого количества растительных остатков в поверхностном слое почвы существенно увеличивает популяцию микроорганизмов, которые являются возбудителями болезней растений.

Патогенные грибы способны сохраняться в почве в течение нескольких лет. Продолжительность выживания при отсутствии основных хозяев, подавляющих патогенов, зависит от того, в какой форме гриб сохраняется. Так, например, хламидоспоры видов Fusarium способны сохраняться в почве свыше 5 лет. Некоторые виды грибов, являясь обитателями почвы, могут сохранять жизнеспособность чрезвычайно долго, такие как Ophiobolus, Gibellina, Rhizoctonia, Phomopsis, Verticillium, Rhizopus, Pythium, Alternaria, Cercosporella и др., в связи с чем севообороты в борьбе с ними часто не дают должного эффекта.

В сезоне 2016 года специалистами Научно-Консультационного отдела компании «Агротек» было отобрано и проанализировано 102 почвенных образца из ризосферно-прикорневой зоны сельскохозяйственных растений различных агроклиматических зон Краснодарского края (рис. 1). Образцы были взяты из пахотного горизонта озимой пшеницы, озимого ячменя, кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы, томатов.

Для проведения микологического анализа почвы использовали оригинальные методики. Экспозиция опыта составляла 14-15 дней, с дальнейшей идентификацией видового состава грибов. Подсчитывали содержание КОЕ (колоне-образующие единицы), тысяч штук в одном грамме абсолютно сухой почвы.

Были выделены и идентифицированы различные микромицеты, в основном представители группы несовершенных грибов с различной трофической приуроченностью, пространственной и временной частотой встречаемости. Видовой состав патогенов достаточно широк.

Основными факторами, способствующими заболеванию, являются:

— низкий уровень агротехники,

— высокая насыщенность посевов в севообороте зерновыми культурами,

— поверхностная обработка почвы,

— присутствие в посевах сорняков из семейства злаковых,

— благоприятные метеорологические условия (особенно характерно это для районов с неравномерным выпадением осадков, где воздушные засухи являются частым явлением).

В результате проведенного микологического анализа образцов почвы было установлено, что доминирующими в комплексе выделенных почвенных грибов являются виды родов Fusarium spp., Alternaria spp., Botrytis spp., Stachybotrys spp., Verticillium spp. (рис. 1).

Рис. 1. График встречаемости основных патогенов в ризосферно-прикорневой зоне почв различных сельскохозяйственных культур в Краснодарском крае

Преобладание в патогенном комплексе микромицетов грибов-токсинообразователей (Fusarium spp., Verticillium spp., Alternaria spp., Stachybotrys spp.) свидетельствует о микотоксикозе почвы, в результате чего культурные растения испытывают стресс, а их прорастание, рост и развитие замедляются, питание нарушается, корневая система неспособна полностью усваивать питательные элементы из почвенного раствора.

Fusarium spp. сохраняется в почве, на растительных остатках, а частично и в самих растениях. Конидии этого гриба могут переноситься водой, насекомыми, орудиями производства и воздушными течениями, которые вызывают гниль корней в фазу всходов, а также может развиваться в течение всей вегетации, поражая листья и генеративные органы растения, значительно снижая его урожайность и качество продукции (рис. 2).

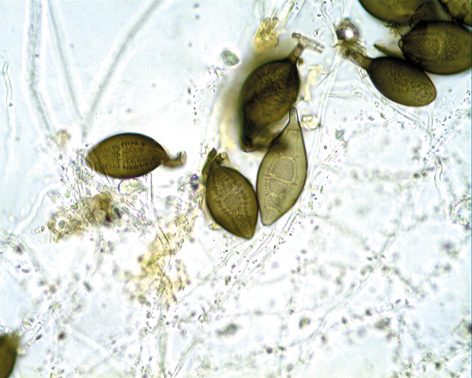

Рис. 2. Габитусы микроструктур патогенных почвенных грибов Fusarium spp., выделенных из ризосферно-прикорневой зоны сельскохозяйственных культур

При фузариозе поражаются сосудистая система (фузариозное увядание) и ткани растения (гниль корней, плодов и семян). При фузариозных увяданиях поражения и гибель растений происходят из-за резкого нарушения жизненных функций вследствие закупорки сосудов мицелием гриба и выделения им токсических веществ. У пораженных растений наблюдается плохое цветение, пожелтение и опадание листьев, потемневшие слаборазвитые корни, общее увядание. На срезе стебля и листьев видны темные сосуды. При температуре ниже +16 °С больные растения достаточно быстро погибают.

Высокая зараженность почвы грибами рода Fusarium spp. свидетельствует о биологической гибкости видов этого рода, позволяющей им вести как сапротрофный, так и патогенный образ жизни, поражая практически все сельскохозяйственные культуры, возделываемые в севообороте. Химическая защита также не позволяет решить проблему с фузариозной инфекцией (Коростылева Л., Горьковенко В. И др., 2006 г.).

Для борьбы с заболеваниями, вызванными грибами рода Fusarium необходимо соблюдать севооборот (в случае насыщения севооборота культурами, которые накапливают фузарии, — вести учет КОЕ патогена в почве), активизировать работу антогонистов за счет внесения органических удобрений или микробиологических препаратов при заделке растительных остатков в почву.

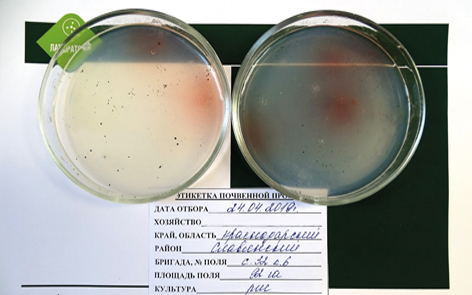

Грибы рода Botrytis spp. встречались только в образцах почвы с полей, где предшествующей культурой была сахарная свекла (рис. 3).

Рис. 3. Габитусы микроструктур патогенных почвенных грибов Botrytis spp., выделенных из ризосферно-прикорневой зоны сельскохозяйственных культур

Грибы рода Verticillium spp. вызывают различные заболевания многих сельскохозяйственных культур в севообороте, являясь полифагом (рис. 4).

Рис. 4. Габитусы микроструктур патогенных почвенных грибов Verticillium spp., выделенных из ризосферно-прикорневой зоны сельскохозяйственных культур

Гриб вызывает побурение и потемнение сосудов проводящей системы больных растений. В пораженных сосудах обнаруживается мицелий гриба, скопление камеди — гуммиобразного вещества, закупоривающего сосуды.

Возможно и быстрое увядание растений, когда они погибают без видимых причин заболевания. Продуцируемые возбудителем токсины нарушают физиологические процессы в растении, влияя на различные стороны его обмена веществ, что приводит к гибели растения. Широко распространено вертициллезное увядание овощных и плодовых культур.

Одной из основных причин снижения всхожести является наличие гриба Alternaria spp. Симптомы болезни могут быть разными и зависят от условий окружающей среды. К ним относятся изреживание всходов, увеличение непродуктивной кустистости, белоколосость, либо потемнение зерна в зоне зародыша (рис. 5).

Рис. 5. Габитусы микроструктур патогенных почвенных грибов Alternaria spp., выделенных из ризосферно-прикорневой зоны сельскохозяйственных культур

Грибы рода Stachybotrys spp., развиваясь сапрофитно на мертвых частях растений (стерне, соломе, засохших стеблях различных сорняков), принимают участие в разложении растительной клетчатки. В процессе своей жизнедеятельности патоген образует токсическое вещество, выделяемое им в субстрат (рис. 6).

Рис. 6. Габитусы микроструктур патогенных почвенных грибов Stachybotrys spp., выделенных из ризосферно-прикорневой зоны сельскохозяйственных культур

Из супрессивной микофлоры во всех представленных почвенных образцах были выявлены грибы рода Penicillium spp. (рис. 7). Однако, при отсутствии грибов рода Trichoderma spp. они также становятся вредными, т.к. выделяют токсины, вызывающие стресс у растений.

Рис. 7. Габитусы микроструктур патогенных почвенных грибов Penicillium spp., выделенных из ризосферно-прикорневой зоны сельскохозяйственных культур

Плесневые грибы рода Penicillium spp. входят в группу почвенных грибов-токсинообразователей и, в частности, угнетают развитие в почве азотфиксирующей бактерии Azotobacter chroococcum. Грибы рода Penicillium spp., как и большинство других плесневых грибов, не только используют питательные вещества зерновок, но и своими токсичными выделениями отравляют зародыш и ростки семян.

Таким образом, в результате отобранных и проанализированных проб встречались в основном патогены, поражающие корневую систему и вегетативные органы растений.

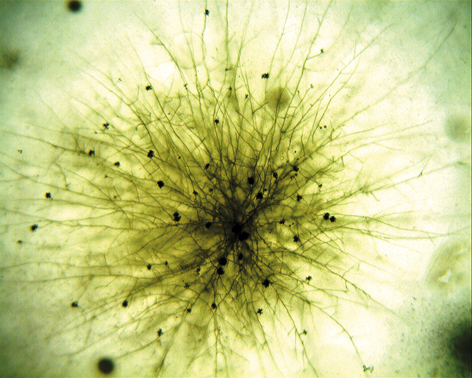

Доля фитопатогенов в обогащенной растительными остатками почве не должна превышать 15% от общего числа микромицетов, но как видно из полученных данных это соотношение не достигнуто. Традиционно степень супрессивности почвы определяется наличием в ней грибов рода Trichoderma (рис. 8).

Рис. 8. Габитусы микроструктур патогенных почвенных грибов Trichoderma spp., выделенных из ризосферно-прикорневой зоны сельскохозяйственных культур

Плодородием почвы можно управлять, обогащая ее прикорневые слои полезными микроорганизмами, создавая благоприятные условия для их развития и размножения. К таким условиям относятся внесение органических удобрений, использование сидератов, пожнивных остатков на поверхности почвы, сев многолетних трав. Это приводит к снижению плотности популяций патогенов и гармоничному природному сосуществованию различных обитателей микромира.

Источник

Научное сопровождение раскроет потенциал каждого поля

В современном мире набирают популярность системы земледелия, основанные на бережном отношении к почве. Все больше сельхозтоваропроизводителей задумывается об уменьшении пестицидной нагрузки, оздоровлении истощенной земли, а также о повышении безопасности полученной продукции без снижения ее качества. При этом без комплексного научного сопровождения невозможно в полной мере внедрить новейшие технологии, применить наиболее эффективную систему защиты и питания, максимально раскрыть потенциал современных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур.

С индивидуальным подходом к каждому полю

Компания «Агротек» всегда уделяет повышенное внимание развитию своего научного потенциала. Во многом по этой причине «Агротек» находится в авангарде внедрения различных инновационных технологий не только на юге страны, но и по всей России. В этой важной и несомненно полезной работе компании помогает наличие мощной научной лаборатории, полностью укомплектованной современным оборудованием. Среди сотрудников научно-консультационного отдела – высококвалифицированные специалисты, которые совместно с агрономическими службами хозяйств решают ключевые задачи. В том числе по получению и сохранению качественного урожая с обоснованными затратами на выращивание, защиту и питание растений, а также по экологически безопасному применению агрохимикатов для каждого конкретного поля и культуры.

Специалисты научно-консультационного отдела оказывают сельхозпредприятиям услуги по проведению комплекса исследований. После всестороннего анализа полученных образцов, они рекомендуют наиболее эффективные микроудобрения и средства защиты семян и растений, разрабатывают комплексные решения, индивидуальные для конкретного поля. На каждом из этих исследований остановимся отдельно.

Гельминтоспориум и Кладоспориум

Микологический анализ почв

Почвы – это естественное «хранилище» микроорганизмов, сформированное на протяжении многих веков. Более того, принято говорить, что геодерма – это главный генетический банк микроорганизмов на земле. При этом в почве, в которой сконцентрировано огромное количество патогенной микрофлоры и отсутствуют естественные «санитары», даже полностью освобожденный от семенной инфекции посадочный материал заражается и заболевает. В таких ситуациях чаще всего поражается корневая система. Содержащиеся в почвообразующем слое патогены вызывают такие заболевания как фузариозная, питиозная, гельминтоспориозная и другие виды корневых гнилей. Через корневую систему они проникают в растение, приводя к его гибели либо заражая самое главное – репродуктивные органы (яркий тому пример – фузариоз и чернь колоса, твердая и пыльная головня). В свою очередь, чем больше находится в почве полезных микроорганизмов, тем больше в ней и других повышающих плодородие обитателей. Соответственно тем выше и качественнее урожай, собранный с такого поля.

Микологический анализ почвы

Серьезные нарушения агротехники, несоблюдение севооборотов, сокращение количества органики, вносимой в почву, длительное применение химических средств защиты растений и другие негативные факторы приводят к повышению кислотности почв, резкому ухудшению их микробиологической активности, снижению общей численности микроорганизмов, уничтожению полезной биоты. В результате возникает микотоксикоз почвы, почвоутомление и массовое размножение вредных организмов. Это приводит к угнетению растений и снижает урожайность сельскохозяйственных культур.

Чтобы не допустить этого, необходимо проводить микологический анализ почвы. На основании полученных данных, специалисты Научно-консультационного отдела дают рекомендации по ее оздоровлению.

Рассмотрим на примере 2019 года. В это время из хозяйств Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской, Белгородской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Тамбовской областей были взяты и проанализированы более 230 почвенных образцов, отобранных из ризосферно-прикорневой зоны сельскохозяйственных растений. Образцы отбирались из пахотного горизонта озимой пшеницы, озимого ячменя, кукурузы, подсолнечника, овощных культур. В результате специалисты научно-консультационного отдела установили наличие патогенной и супрессивной микофлоры. Они сделали предварительный вывод о низкой степени супрессивности проанализированных образцов и предоставили научно обоснованные рекомендации по их оздоровлению.

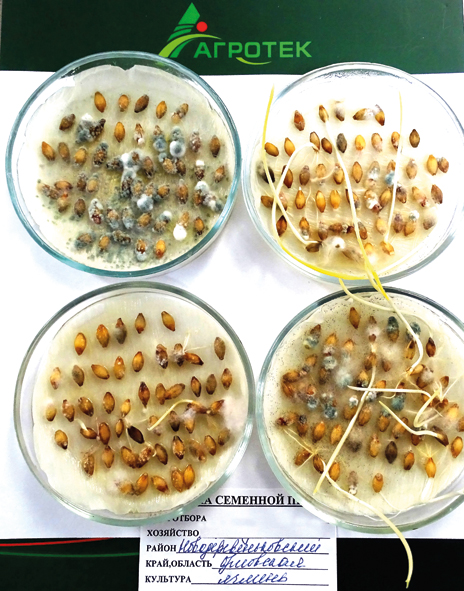

Фитопатологическая экспертиза семенного и посадочного материала

Существует ряд факторов, играющих основную роль в формировании урожая. Среди них – применение удобрений и химических средств защиты растений, использование сельхозтехники и определенных агротехнологий, воздействие природно-климатического характера. Кроме того, важнейшую роль играет качество посевного материала: его доля в формировании урожая составляет не менее 20%.

Фитоэкспертиза озимого ячменя

В борьбе за высокие и стабильные урожаи зерновых культур большое значение играет своевременная и правильная диагностика возбудителей болезней, передающихся вместе с семенами.

Возбудители болезней, сохраняющиеся в семенном материале, приводят к значительным потерям урожая и снижению качества зерна. Происходит это за счет следующих факторов:

- снижение всхожести семян (его вызывает пыльная головня пшеницы и ячменя);

- гибель или поражение корневой системы всходов (корневая гниль, альтернариоз, бактериоз), что ведет к изреживанию посевов;

- заражение микотоксинами (фузариоз);

- уменьшение количества продуктивных стеблей.

Фитоэкспертиза озимой пшеницы

Кроме того, проростки и первичные корни имеют нежные покровы, через которые легко проникают заболевания, сохраняющиеся в почве.

Именно поэтому подготовка семян сельскохозяйственных культур к посеву должна начинаться с обязательного проведения фитопатологической экспертизы семян.

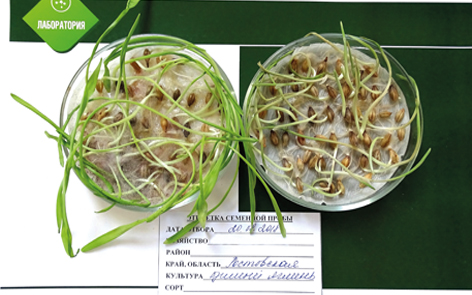

При проведении фитоэкспертизы семян специалисты Научно-консультационного отдела проводят следующий комплекс работ и исследований:

- оценка энергии прорастания;

- определение лабораторной всхожести семян;

- установление количественного и видового состава патогенов;

- установление скрытой инфекции твердой и карликовой головни;

- фитоэкспертиза посадочного материала (картофель и ряд других культур);

- определение стратегии защиты семян и посадочного материала от патогенных микроорганизмов.

При проведении фитоэкспертизы семян используются методы, рекомендованные Международной ассоциацией по испытанию семян (ISTA) в соответствии с ГОСТом Р 52325-2005

На основании исследований каждой партии семян специалисты отдела помогают сельхозтоваропроизводителям подобрать наиболее эффективные препараты с продолжительным защитным действием против выявленных возбудителей болезней.

Фитоэкспертиза семян подсолнечника

«Агротек» провели фитопатологическую экспертизу более 150 образцов семенного материала, полученных из хозяйств Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской, Орловской, Тамбовской и других областей. На основании полученных данных были предоставлены научно-обоснованные рекомендации по подбору протравителей.

Фитосанитарный мониторинг посевов

Фитосанитарный мониторинг – важнейший элемент интегрированной защиты растений. На основе фитомониторинга определяется состояние посевов, степень распространения вредоносных организмов, степень поражения болезнями, а также осуществляется планирование защитных мер. Назначение фитосанитарного мониторинга состоит в том, чтобы собрать максимум информации и предложить наиболее рациональные подходы к проведению профилактических и защитных мероприятий.

Фитоэкспертиза семян сои

Специалисты НКО проводят фитосанитарный мониторинг на всех зерновых, пропашно-технических, овощных культурах, виноградниках.

Фитопатологическое исследование включает в себя:

- определение природы заболевания;

- диагностику патогенов и экспресс-диагностику до появления болезни на растении;

- прогнозирование развития и вредоносности;

- рекомендации по защите.

Энтомологическое исследование включает:

- раннее обнаружение вредителей в посевах сельскохозяйственных культур;

- определение стадии развития;

- определение численности вредителя и его энтомофагов;

- рекомендации по подбору и применению инсектицидов с учетом антирезистентной стратегии;

- феромониторинг.

В 2019 году был проведен фитосанитарный мониторинг основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах юга России, Самарской, Орловской, Тамбовской областях, Республиках Крым и Мордовия. Общая площадь исследованных посевов превысила отметку в 300 000 га. По результатам проделанной работы специалисты дали научно обоснованные рекомендации по применению средств защиты растений.

Оборудование для агрохимического анализа почвы

Акарологический анализ

Клещи составляют подкласс членистоногих – микроскопических вредителей класса паукообразных. Их нельзя путать с насекомыми, особенно при использовании препаратов для защиты растений. Даже незначительное количество клещей может вызвать внезапную эпифитотийную вспышку размножения вредителя и в кратчайшие сроки привести к гибели зараженных культур. Поэтому клещ относится к одному из самых опасных вредителей растений.

Клещи вызывают глубокие патоанатомические и физиолого-биохимические изменения в растении. За счет его вредоносной деятельности происходит:

- снижение транспирации дыхания;

- уменьшение активности ферментов;

- снижение интенсивности ассимиляции в листьях;

- снижение потребления азота;

- преждевременное побурение и опадение листьев.

Специалисты НКО проводят определение видового состава и численности клещей, прогнозируют развитие и распространение вредителей, дают сельхозтоваропроизводителям рекомендации по защите растений с антирезистентной направленностью.

Гельминтологический анализ

Гельминты или нематоды – это небольшие (до 2 мм в длину) представители круглых червей, которые предпочитают увлажненную почву и являются эндо- и экзопаразитами различных растений.

Гельминтологический анализ – важное паразитологическое исследование, нацеленное на обнаружение в почве паразитов. Существует около 20 000 описанных видов нематод. Из них примерно 20% (около 4000 видов) являются паразитами растений. В чем же заключается их вредоносность?

Нематоды активно извлекают большую часть клеточного содержимого растения, что приводит к снижению урожайности, причем поражение растений нематодами происходит в течение всего вегетативного периода.

К сожалению, на этом вред нематод не заканчивается: они способствуют распространению болезней растений. Во-первых, через повреждения, образованные нематодами, возбудители болезней легко проникают в растения. Во-вторых, паразитические черви сами по себе служат переносчиками вирусов и бактерий.

Нематоды распространяются через землю, налипшую на корнеплоды (актуально для картофеля, свеклы, моркови и других культур), или по внутренним органам растений. Поэтому для своевременного выявления их очагов необходимо, прежде всего, обследовать почву. Почву отбирают в любое время года, за исключением периода ее замерзания, но целесообразнее это делать до посадки сельскохозяйственных культур.

Наиболее подвержены поражению растения в теплицах, а также картофель, лук, земляника.

Основной метод борьбы с данным вредителем – отказ от использования зараженного посадочного материала. Своевременное обнаружение вредителя в посадочном материале, завозимом субстрате или органических удобрениях помогает не допустить заражения участка либо оперативно принять меры по его обеззараживанию.

В 2019 году для гельминтологического анализа в НКО были предоставлены образцы посадочного материала земляники садовой, декоративных цветов, овощей, а также почва и субстраты для их высадки.

Агрохимический анализ почв

Минеральное питание – основной из важных и регулируемых факторов повышения продуктивности растений в процессе формирования урожая. Диагностика минерального питания – метод определения потребности сельскохозяйственных культур в элементах питания.

Агрохимический анализ почвы позволяет определить степень обеспеченности почвы основными элементами минерального питания, а также отслеживать содержание тех или иных компонентов в почве для выращивания различных сельскохозяйственных культур.

Наряду с систематическим обследованием химического состава почв необходимо внедрять методы контроля над питанием растений, определять их потребность в удобрениях, выявляя зависимость между содержанием питательных веществ в почве и отзывчивостью растений на различные удобрения.

Основными составляющими системы почвенной диагностики являются:

- содержание в почве доступных форм макро- и микроэлементов при применении удобрений;

- определение связи между урожайностью культур, содержанием элементов питания в почве и уровнем обеспеченности ими растений;

- диагностика условий минерального питания и расчет доз удобрений.

В 2019 году специалисты НКО провели более 300 агрохимических анализов почвы. Для этого были отобраны и обследованы почвенные образцы не только в районах Краснодарского края, но и Ростовской, Самарской, Белгородской областях. На основании полученных данных специалисты составили системы питания под каждую культуру.

Почвенный экспресс-анализ проводится с использованием современного высокоточного оборудования, одним из которых является спектрофотометр LASA AGRO. С его помощью специалисты определяют доступные для растений формы основных макро- и микроэлементов.

Функциональная листовая диагностика

Метод функциональной диагностики, или экспресс-метод, относится к качественным методам анализа. Он позволяет в течение одного часа определить потребность растений в 14 макро- и микроэлементах и дать рекомендации по проведению некорневых подкормок. Результаты функциональной диагностики применимы для большинства выращиваемых сельскохозяйственных культур.

Оборудование для функциональной листовой диагностики

Экспресс-анализ удобен тем, что с его помощью можно быстро определить потребность растений в элементах питания и устранить ее в короткие сроки путем внесения оптимального количества удобрений.

Листья являются индикаторами нехватки питательных элементов. Поэтому, благодаря качественному проведению функциональной листовой диагностики специалисты могут определить степень голодания растений. В ходе анализа определяются нормы внесения удобрений для поддержания растений в тонусе. Это способствует повышению их стрессоустойчивости, улучшению иммунной системы для защиты растений, укреплению корневой системы, формированию высокого урожая.

В 2019 году специалисты НКО провели более 500 анализов функциональной листовой диагностики растений различных сельскохозяйственных культур. В данном списке: озимая пшеница, кукуруза, подсолнечник, столовая и сахарная свекла, соя, картофель, виноград, рис, яблоня, лук, земляника и другие. Исследования проводились в хозяйствах Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области и Республики Крым. По их результатам были составлены рекомендации по минеральному питанию растений с учетом реальной потребности.

Своевременное проведение функциональной листовой диагностики позволяет эффективно корректировать дозы внесения удобрений, увеличить урожайность, а также повысить устойчивость растений к стрессу и инфекционным заболеваниям.

Наши специалисты всегда готовы помочь вам в разработке наиболее эффективной системы защиты и питания сельскохозяйственных культур. Для получения консультации вы можете обратиться в научно-консультационный отдел компании «Агротек», контакты указаны на сайте компании Agrotek.com.

Научно-консультационный отдел

Источник