Микрофлора почвы что это такое

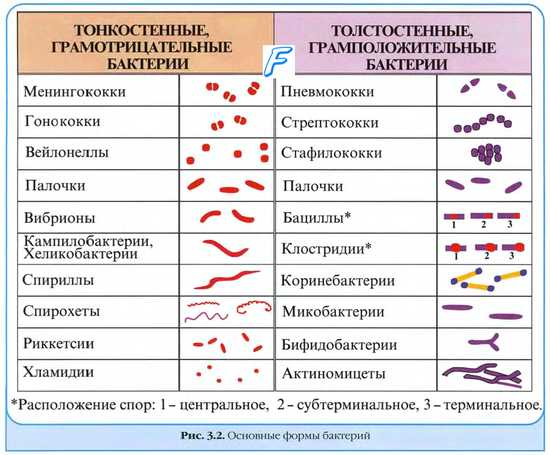

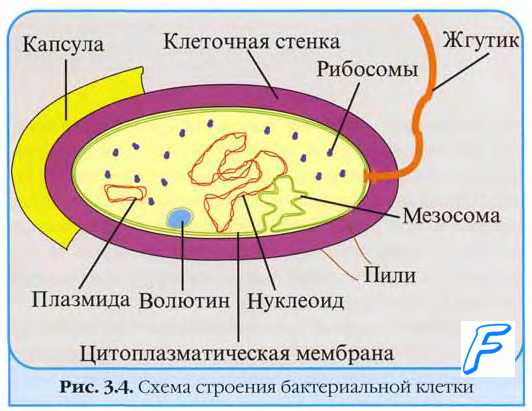

Почва — главный резервуар и естественная среда обитания микроорганизмов, принимающих участие в процессах ее формирования и самоочищения, а также в круговороте веществ (азота, углерода, серы, железа) в природе. Помимо неорганических веществ, почва состоит из органических соединений, образующихся в результате гибели и разложения живых существ. Микроорганизмы почвы обитают в водных и коллоидных плёнках, обволакивающих почвенные частицы. Состав микрофлоры почвы разнообразен и включает преимущественно спорообразующие бактерии, актиномицеты, спирохеты, архебактерии, простейшие, сине-зелёные водоросли, ми-коплазмы, грибы и вирусы. Состав микрофлоры зависит от вида почвы, способов её обработки, содержания органических веществ, влажности, климатических условий и других причин. В песчаных почвах преобладают аэробные организмы, в глинистых— анаэробы.

Микроорганизмы почвы размножаются при 25-45 0 С, термофильные виды (например, бактерии родов Thermomonospora, Thermococcus) — и при более высокой температуре. Околокорневая (ри-зосферная) зона растений [от греч. rhiza, корень] особенно насыщена микробами, образующими зону интенсивного размножения и повышенной активности, специфичную для каждого вида растений. При этом происходит непрерывная борьба за источники питания и кислород. Количество микроорганизмов в почве достигает нескольких миллиардов в 1 г. Больше всего их в унавоженной и подвернутой обработке (пахоте и аэрации) почве — до 4,8-5,2 млрд в 1 г. Меньше микробов содержится в лесной почве, ещё меньше— в песках (0,9-1,2 млрд в 1 г). Масса микроорганизмов в почве на 1 гектар в среднем составляет около 1000 кг. На состав микрофлоры почвы влияет деятельность человека; в частности, регулярное перекапывание почвы отрицательно сказывается на сложившихся биоценозах, особенно лёгких почв (за счёт гибели анаэробных бактерий). Существенный вред микробным сообществам наносит загрязнение почвы отходами, содержащими токсические продукты. На состав микрофлоры неблагоприятно влияет регулярное попадание в почву выделений человека и животных, способствующее избыточному размножению отдельных групп микроорганизмов.

• Микроорганизмы обильно и многообразно представлены в почве. В её состав входят микобактерии, псевдомонады, спорообразующие бактерии, азотфиксирующие и нитрифицирующие бактерии, актиномицеты, грибы. Вокруг корней растений имеется зона интенсивного роста и повышенной активности микробов. Поверхность корневой системы колонизируют преимущественно псевдомонады и грибы. Последние вступают в симбиотические отношения с растениями и образуют микоризу (грибокорень), стимулирующую рост обоих партнёров. Насыщенность микробами различных почв варьирует — их значительно больше в почве, богатой органическими веществами и подвергающейся механической аэрации. Наибольшую микробную обсеменённость почв регистрируют на полях с фекальным орошением, свалках, местах выпаса скота. Нередко в состав микробных ценозов подобных мест входят и бактерии, патогенные для человека.

• Микроорганизмы распределены в почве неравномерно. На поверхности и в верхних слоях (толщиной 1-2 мм) их относительно мало из-за микробицидного действия солнечных лучей и высушивания. Наиболее многообразна и многочисленна микрофлора почвы на глубине 10-20 см, где протекают основные процессы превращения органических веществ, обусловленные деятельностью микробов. В глубоких слоях почвы микрофлора становится скудной.

Таблица 6-1. Патогенные микроорганизмы почвы

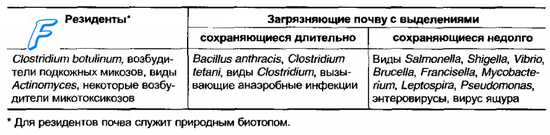

• В почве большинство представителей нормальной и патогенной микрофлоры человека и животных длительно не выживают. Однако некоторые бактерии, входящие в состав нормальной микрофлоры человека, включаются в биоценоз почвы, а отдельные виды остаются постоянными её обитателями. Эти факты объясняют трудности разделения микрофлоры почв на резидентную и транзиторную. Для выяснения роли почвы в передаче инфекционных болезней необходимо знать возможную продолжительность сохранения и размножения в ней патогенных бактерий: (табл. 6-1). На время выживания патогенных бактерий в почве оказывают влияние многие факторы: состав и тип почвы, температура, влажность, воздействие атмосферных осадков, степень и характер загрязнения (преимущественно органическое, микробное или химическое). Классификация почвенных патогенных микроорганизмов

• Патогенные микроорганизмы, постоянно обитающие в почве (например, возбудитель ботулизма). Бактерии попадают в почву с испражнениями человека и животных, их споры сохраняются в ней неопределённо долго.

• Патогенные спорообразующие микроорганизмы, для которых почва — вторичный резервуар (например, возбудитель сибирской язвы). Бактерии попадают в почву с фекалиями человека и животных, прочими выделениями, а также с трупами погибших животных. При благоприятных условиях они могут размножаться и сохраняться длительное время в виде спор.

• Патогенные микроорганизмы, попадающие в почву с выделениями человека и животных и сохраняющиеся в течение нескольких недель или месяцев. В эту группу входят различные споронеобразующие бактерии. Основные факторы, приводящие к быстрой гибели микроорганизмов, — неспособность к спорообразованию и антагонистические свойства микрофлоры почвы (конкуренция за источники энергии и питания).

Источник

ГК «Униконс»

Продвижение и реализация комплексных пищевых добавок, антисептиков и др. продукции.

«Антисептики Септоцил»

Септоцил. Бытовая химия, антисептики.

«Петритест»

Микробиологические экспресс-тесты. Первые результаты уже через 4 часа.

«АльтерСтарт»

Закваски, стартовые культуры. Изготовление любых заквасок для любых целей.

- Вы здесь:

- Библиотека технолога

- Микробиология

- Мармузова Л. В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий

Микрофлора почвы

Почва является главным источником распространения микроорганизмов, поскольку они находят наиболее оптимальные условия для развития: много питательных веществ, достаточное количество влаги, защиту от губительного воздействия прямых солнечных лучей и от резких перепадов температуры. В почве находится большое количество микроорганизмов, принимающих участие в процессах, связанных с круговоротом веществ в природе.

Микроорганизмы играют большую роль в процессах образования и обогащения почв, влияют на их плодородие. Наибольшее количество микробов встречается в почвах, где содержится много органических остатков (в пахотных, удобряемых перегноем и влажных почвах). В глубине слоя почвы микроорганизмы распространены неравномерно, больше всего их на глубине нескольких сантиметров от поверхности, где много остатков животных и растений.

Среди почвенных микроорганизмов встречаются термофилы, мезофилы, психрофилы; автотрофы и гетеротрофы; аэробы и анаэробы. Микроорганизмы почвы представлены бактериями, микроскопическими грибами и дрожжами. Наиболее распространены бактерии, которые участвуют в процессах разложения и гниения органических веществ (остатков растений и животных) в почве. Микроорганизмы могут сохраняться в почве длительное время, особенно при низкой температуре и в высушенном состоянии.

В почве встречаются и болезнетворные микроорганизмы, которые являются возбудителями ботулизма, столбняка, газовой гангрены и других заболеваний. С целью предотвращения тяжелых заболеваний, вызываемых микроорганизмами почвы, работники пищевой промышленности не должны допускать загрязнения почвой сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. С другой стороны, в связи с тем что большое количество вредных микробов развивается при попадании отбросов в почву, нельзя допускать загрязнения ими территории пищевых предприятий, так как это усиливает опасность возникновения инфекционных заболеваний, особенно кишечных, и создает угрозу микробиологической порчи готовой продукции.

Источник

Микрофлора почвы что это такое

Почва состоит из минеральных и органических соединений. Она – продукт жизнедеятельности микроорганизмов, осуществляюших процесс её формирования, самоочищения, круговорота азота, углерода, серы и железа в природе. Микроорганизмы почвы фиксируют азот из воздуха ( около 100 млн т ежегодно), образуют гумус почвы и высвобождают питательные вещества для растений, выполняют санитарную функцию почвы.

Очаговость распространения микроорганизмов – главная особенность их экологии в почве, позволяющая сохранить виды почвенных микроорганизмов и специфичность группировок по горизонтам почвы. В верхних слоях обитают актиномицеты и аэробы. В нижних – грибы и анаэробы. Общее количество микроорганизмов уменьшается по мере углубления в почву. Независимо от глубины наиболее густо всегда заселена околокорневая (ризосферная) зона растений (от греч. rhiza – одежда). Качественный состав околокорневой микрофлоры зависит от вида растений, но во всех случаях преобладает грибная флора. Количество микроорганизмов околокорневой зоны в тысячи раз превышает микробное число не занятой растениями почвы. Этот факт используется при обезвреживании почвы, обсемененной патогенными бактериями.

Микрофлора почвы включает все известные группа микроорганизмов: споровые и споронеобразующие бактерии, актиномицеты, грибы, спирохеты, архебактерии, простейшие, сине-зеленые водоросли, микоплазмы и вирусы. В 1 г почвы насчитывается до 6 млрд микробных тел. На качественный и количественный состав микрофлоры почвы влияет тип почвы, её плодородие, влажность, аэрация и физико – химические свойства. На микробиоценоз почвы существенно влияет деятельность человека: обработка почвы, внесение удобрений, мелиорация, загрязнение отходами производств.

Особо опасным в санитарном отношении является загрязнение почвы необезвреженными отходами животноводства (навоз, моча, отходы боенского производства, трупы животных). Самоочищающая способность почвы ограничена, а методы обеззараживания почвы громоздки и малоэффективны (например, 5 кг хлорной извести на 1 м кв почвы).

Некоторые патогенные микроорганизмы в зависимости от экологических особенностей вегетируют в почве, и почва для них является естественным местом обитания. Другая группа, в том числе и споронеобразующие, длительно сохраняются в почве определеного физико – химического состава, где при благоприятном температурно – влажностном режиме размножается. К третьей группе относятся возбудители хламидиозов, риккетсии, вирусы и особо прихотливые бактерии. Они быстро отмирают в почве.

Обеззараживающая способность разных почв неодинакова и подчас почва может служить благоприятным субстратом для патогенных микроорганизмов. Почва как субстрат, состоящий из твердой фазы и воды, служит естественным местом обитания для возбудителей многих заразных болезней: клостридиозов, сибирской язвы, псевдотуберкулеза, листериоза, лептоспироза, эризипелоида, туберкулеза, мелиоидоза, синегнойной инфекции, дерматомикозов, микотоксикозов, холеры, иерсиниоза, сальмонеллеза.

Санитарное состояние почвы оценивают по коли – титру, количеству анаэробов, споровых и термофилов, по наличию яиц гельминтов и специфических возбудителей инфекций. Для чистой почвы титр кишечной палочки не более 1г, умеренно загрязненной – до 50 мг, для сильно загрязненной – 1-2 мг.

Обезвреживание почвы, обсемененной патогенными микроорганизмами, проводят механической обработкой и посевом растений. Применение химических веществ приводит к утрате почвой плодородия.

Источник

Живая микрофлора земли

Почва — это сравнительно тонкий по меркам планеты слой вещества, представляющий собой самостоятельное условно «живое» природное тело. Верхний плодородный слой Земли также называют живая почва, поскольку по своим характеристикам она является чем-то средним между неживым и органическим миром, выступая проводником к зарождению и поддержанию сложных форм жизни. В основном почва состоит из минеральной взвеси, органики животной и растительной (в большей степени) природы, молекул воды, воздуха, а так же бактерий, одноклеточных, грибов и т.п. Слой плодородной почвы не везде одинаков, обычно глубина почвенного слоя в зависимости от региона составляет от 4-5 сантиметров до нескольких метров.

Процесс почвообразования идет настолько медленно, что для того чтобы обновить слой всего в 1 м понадобится около 10 000 лет. Основоположники науки «почвоведение» впервые предложили историческое значение почв. Климат в их понимании играл немаловажную роль в образовании плодородного слоя земли. Выветривание, влага, живые существа влияют на химические и физические характеристики почвы.

На протяжении последних столетий к процессу почвообразования относят и жизнедеятельность человека. Дамбы, оросительные системы осушают целые моря (пример Аральское море), животноводство, города, шахты, заводы, земледелие, все это приводит к выветриванию и вымыванию плодородных почв. Кроме того с атмосферными осадками в верхнем слое земли оказываются опасные вещества, превышающие допустимый уровень порой в несколько раз.

Для почвы применимо одно нерушимое правило – образование плодородного слоя происходит непосредственно с участием живых микроорганизмов.

Первыми в питательной среде появляются почвенные бактерии, затем одноклеточные грибы и водоросли. В результате их жизнедеятельности образуется незаметный слой органики, на котором могут расти лишайники и мхи – первые примитивные низшие растения. Останки животных и растений перерабатываются бактериями низкого порядка и таким образом органическая взвесь в почве постепенно растет. Переработанная бактериями и животными земля имеет характерный черный цвет (гумус).

Физические свойства почвы

Способность пропускать воду у почвы напрямую зависит от содержания в составе песка и глины, а также от их количественного соотношения. Песчаная почва быстро впитывает воду, поскольку частицы песка довольно крупные, не плотно прижаты друг к другу, и влаге легко просочиться между ними. Работа с глинистыми почвами вызывает массу трудностей, поскольку глиняные частицы мелкие и имеют тенденцию плотно сжиматься между собой, препятствуя просачиванию воды.

Супесчаные и суглинистые почвы представляют собой что-то среднее между песчаной и глинистой землей, поскольку в них равноценное соотношение глины и песка.

«Живой» грунт высоко ценится среди садоводов благодаря способности образовывать комочки или так называемую зернистость — характерный признак отличной структуры почвы. Бесформенная земля, состоящая из мелкого пороха и пыли не годится для посадки растений, поскольку сквозь нее трудно проникнуть воде и кислороду в более низкие слои. Такую почву сложно восстановить, а итог всех затратных работ непредсказуем, растениям может не понравиться, казалось бы, пригодная с виду земля.

В 1 г почвы может проживать до сотен млрд. бактерий, поскольку земля их главная среда обитания. Именно из почвы они попадают в воздух и воду, перемещаясь при этом на длительные расстояния в самые короткие сроки. Состав и количество микроорганизмов в почве напрямую зависит от физических свойств, уровня влажности, температуры, кислотности среды и от наличия пригодных для питания веществ.

Богатая микрофлора почвы обычно наблюдается на структурных, часто возделываемых почвах, поскольку человек не только рыхлит верхние слои, но и снабжает их необходимым питанием и влагой. Глинистые и песчаные почвы, как правило, не могут похвастать богатой микрофлорой. Кроме того количество и соотношение микроорганизмов в почве на одном участке земли может быть различно. В самом верхнем слое (около 2 мм) мало бактерий, поскольку солнечная радиация и быстрое испарение влаги тормозит рост колоний микроорганизмов. Нижний слой длиной до 20 см просто кишит обилием живых существ, запускающих процесс почвообразования.

Микрофлора почвы включает в себя множество типов бактерий: нитрифицирующие, эктремофилы, серобактерии, цианобактерии, азотфиксирующие, гнилостные, расщепляющие растительную клетчатку и т. д. Эти бактерии по своей природе делятся на аэробы и анаэробы (способность дышать кислородом или углекислым газом), спорообразующие и неспорообразующие (спора может подолгу находиться в почве, ожидая оптимальных условий для жизни). Кроме того в почве прекрасно сосуществуют простейшие одноклеточные и многоклеточные, водоросли и грибы.

Живые организмы в почве способствуют накоплению и разложению органики на простые легкоусвояемые растениями вещества. Все растительные и животные остатки проходят сложный процесс переработки, в результате которого образуется плодородный слой почвы. Микроорганизмы также способствуют разложению не утилизированного людьми мусора. К слову сказать, для разложения некоторых материалов бактериям потребуются сотни, а возможно и тысячи лет.

Благодаря бактериям земля находится в постоянном круговороте веществ. Количество углерода, азота, фосфора постоянно изменяется. Азотфиксирующие бактерии, например, усваивают из воздуха азот, оставляя его после своего распада в плодородном слое почве. Известно, что растения не могут усваивать азот из атмосферного воздуха, с этой позиции бактерии дают жизнь всем растениям на планете. Если углубиться в историю еще дальше, то можно узнать, что и кислород стал результатом деятельности первых цианоподобных бактерий.

Нужно прокаливание (пропаривание) грунта?

Поскольку количественный состав и соотношение микроорганизмов в почве непостоянно, слишком многие факторы могут напрямую повлиять на то, останется ли неизменной живая земля. Грунт в норме должен содержать патогенную, нейтральную и полезную микрофлору. В здоровом качественном грунте это соотношение представлено идеальным балансом для развития здорового и крепкого растения. Полезная микрофлора не дает развиваться многим заболеваниям, патогенная микрофлора закаляет растения еще на стадии проростков, позволяя уже во взрослом состоянии противостоять болезням и неблагоприятным погодным условиям.

Живая земля особенно полезна для рассады, поскольку свои первые недели растения проводят практически в раю: своевременный полив, питательные подкормки, хорошая подсветка, рыхлый субстрат, оптимальная влажность воздуха и т.п. Рассада привыкает к идеальным условиям содержания, дальнейшая высадка в открытый грунт станет для нее настоящим шоком, даже при условии постепенного закаливания (вынос на свежий воздух).

Особенно проблематично может повести себя рассада, выращенная в стерильных условиях. Прокаленный или пропаренный грунт совершенно чист с позиции жизни. Рассада в нем менее подвержена возникновению той же самой черной ножки, но при этом ее иммунитет находится практически на нуле. Растения в открытом грунте встретятся с массой патогенной микрофлоры, способной в короткие сроки унести значительную часть посадок.

Решаясь прокалить почву, многие садоводы руководствуются нежеланием сталкиваться с проявлением многих характерных для рассады заболеваниями. Однако намного проще проредить в живом грунте слабые растения, оставляя самые развитые, чем получить целый выводок изначально капризной (привыкшей к идеальным условиям) рассады. Ведь мы не зря сажаем рассаду в плошки довольно густо, чтобы постепенно проредить или пикировать здоровые единицы в отдельную тару? Зачастую появление болезней напрямую зависит от неправильного ухода за растениями. Чрезмерный полив, слишком высокая влажность, перекорм могут провоцировать развитие патогенных бактерий и грибков. При правильном уходе такие проблемы отпадают сами собой.

В прокаленной почве практически невозможно произвести полное восстановление микрофлоры, хотя многие производители выпускают чудо препараты с полезной суспензией, якобы способной заселить землю микроорганизмами в короткие сроки. К слову сказать, быстрое восстановление почвы это миф, иногда для подобных процессов понадобятся годы и даже десятилетия. Однако если высыпать или вкопать такую землю в огород, микрофлора восстановится быстрее.

Черви в покупном грунте

Дождевые черви необыкновенно интересные существа. Например, знали ли вы, что некоторые виды червей могут прожить до 20 лет. Для сравнения это средний возраст, который способны прожить некоторые представители домашних кошек! Черви размножаются, откладывая в течение теплого времени года 17-25 коконов с разным количеством яиц. Через пару недель из яиц выходят молодые черви, способные давать потомство уже через 35-75 дней. Являясь ночными существами, черви проходят, каждый день до 20 метров на поверхности земли в поисках пищи.

Для производства высококачественного биогумуса используют красного калифорнийского червя. Дождевой червь обитает достаточно близко к поверхности земли и питается только хорошо разложившимися органическими остатками с частицами земли, выделяя при этом жирную питательную органикой почву – биогумус. Чем больше «поработает» над почвой червь, тем выше качество самого биогумуса.

В покупном грунте в норме не должно содержаться живых червей, поскольку хорошо уважающий себя производитель перед фасовкой очищает от них почву. Однако если в купленном пакете вы видите живых червей, это не значит, что производитель плохо очистил субстрат. Задумайтесь, сколько может прожить червь в спрессованной земле без доступа кислорода и влаги? Все что случайно остается в грунте, погибает уже во время фасовки. Другое дело коконы, содержащие яйца. При достаточной влажности из пары коконов (не все выживают при фасовке) вылупляются черви, именно их можно заметить в свежих грунтах, хранящихся в недопустимо теплых помещениях.

Наличие червей в грунте говорит о живой микрофлоре почвы, поэтому не стоит бояться. Они не обязательно должны быть, но если вы их все же нашли, выбросите их в огород или просто на улицу – так вы сделаете еще одно полезное дело для природы. Некоторые люди с удовольствием вкапывают червей в цветочные горшки, в надежде получить продуктивное сотрудничество. В этом случае роль дождевых червей разделяет мнение любителей растений на два фронта. Одни доказывают пользу червей, другие вред: якобы эти существа грызут корни растений в горшке, из-за чего те погибают. Развеем еще один миф, черви не умеют грызть, у них просто нет ни зубов, ни челюстей! Ротовое отверстие у них настолько мало, что через него может лишь всасываться, (не откусываться) мелкая разлагающаяся органика.

Однако вред черви действительно могут принести, если подсадить их в слишком маленький горшок. Малое количество грунта, обилие запутанных корней заставят червя перерыть все пространство в поисках пищи и новых территорий. А вот в больших кадках особенно с глинистой землей дождевые черви принесут пользу. Пары червей вполне остаточно, не стоит с фанатизмом перекапывать весь огород в поисках ведра червей!

В условиях дома черви редко могут нормально существовать, поскольку постоянно страдают от голода, им необходимо систематически прикапывать в верхний слой земли полуразложившуюся листву, некоторые берут картофельные очистки и прочее. Надо сказать это довольно спорный метод, поскольку прикопка является питательной средой не только для червей, но и для бактерий с грибами.

Выбирая живую землю на основе биогумуса (производят дождевые черви в почве) вы заранее программируете себя на получение богатых урожаев и выращивание комнатных растений с высокими декоративными характеристиками!

Источник