Микрофлора почвы обсемененность микроорганизмами

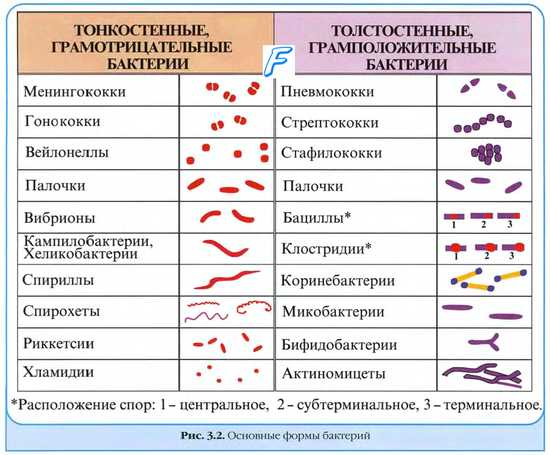

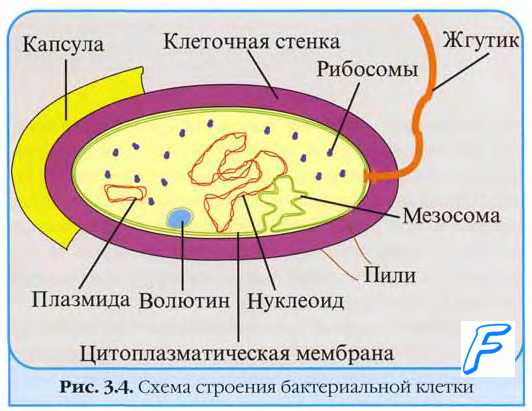

Почва — главный резервуар и естественная среда обитания микроорганизмов, принимающих участие в процессах ее формирования и самоочищения, а также в круговороте веществ (азота, углерода, серы, железа) в природе. Помимо неорганических веществ, почва состоит из органических соединений, образующихся в результате гибели и разложения живых существ. Микроорганизмы почвы обитают в водных и коллоидных плёнках, обволакивающих почвенные частицы. Состав микрофлоры почвы разнообразен и включает преимущественно спорообразующие бактерии, актиномицеты, спирохеты, архебактерии, простейшие, сине-зелёные водоросли, ми-коплазмы, грибы и вирусы. Состав микрофлоры зависит от вида почвы, способов её обработки, содержания органических веществ, влажности, климатических условий и других причин. В песчаных почвах преобладают аэробные организмы, в глинистых— анаэробы.

Микроорганизмы почвы размножаются при 25-45 0 С, термофильные виды (например, бактерии родов Thermomonospora, Thermococcus) — и при более высокой температуре. Околокорневая (ри-зосферная) зона растений [от греч. rhiza, корень] особенно насыщена микробами, образующими зону интенсивного размножения и повышенной активности, специфичную для каждого вида растений. При этом происходит непрерывная борьба за источники питания и кислород. Количество микроорганизмов в почве достигает нескольких миллиардов в 1 г. Больше всего их в унавоженной и подвернутой обработке (пахоте и аэрации) почве — до 4,8-5,2 млрд в 1 г. Меньше микробов содержится в лесной почве, ещё меньше— в песках (0,9-1,2 млрд в 1 г). Масса микроорганизмов в почве на 1 гектар в среднем составляет около 1000 кг. На состав микрофлоры почвы влияет деятельность человека; в частности, регулярное перекапывание почвы отрицательно сказывается на сложившихся биоценозах, особенно лёгких почв (за счёт гибели анаэробных бактерий). Существенный вред микробным сообществам наносит загрязнение почвы отходами, содержащими токсические продукты. На состав микрофлоры неблагоприятно влияет регулярное попадание в почву выделений человека и животных, способствующее избыточному размножению отдельных групп микроорганизмов.

• Микроорганизмы обильно и многообразно представлены в почве. В её состав входят микобактерии, псевдомонады, спорообразующие бактерии, азотфиксирующие и нитрифицирующие бактерии, актиномицеты, грибы. Вокруг корней растений имеется зона интенсивного роста и повышенной активности микробов. Поверхность корневой системы колонизируют преимущественно псевдомонады и грибы. Последние вступают в симбиотические отношения с растениями и образуют микоризу (грибокорень), стимулирующую рост обоих партнёров. Насыщенность микробами различных почв варьирует — их значительно больше в почве, богатой органическими веществами и подвергающейся механической аэрации. Наибольшую микробную обсеменённость почв регистрируют на полях с фекальным орошением, свалках, местах выпаса скота. Нередко в состав микробных ценозов подобных мест входят и бактерии, патогенные для человека.

• Микроорганизмы распределены в почве неравномерно. На поверхности и в верхних слоях (толщиной 1-2 мм) их относительно мало из-за микробицидного действия солнечных лучей и высушивания. Наиболее многообразна и многочисленна микрофлора почвы на глубине 10-20 см, где протекают основные процессы превращения органических веществ, обусловленные деятельностью микробов. В глубоких слоях почвы микрофлора становится скудной.

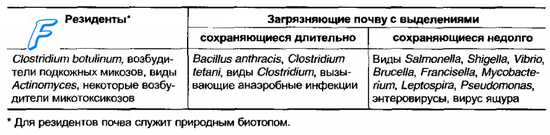

Таблица 6-1. Патогенные микроорганизмы почвы

• В почве большинство представителей нормальной и патогенной микрофлоры человека и животных длительно не выживают. Однако некоторые бактерии, входящие в состав нормальной микрофлоры человека, включаются в биоценоз почвы, а отдельные виды остаются постоянными её обитателями. Эти факты объясняют трудности разделения микрофлоры почв на резидентную и транзиторную. Для выяснения роли почвы в передаче инфекционных болезней необходимо знать возможную продолжительность сохранения и размножения в ней патогенных бактерий: (табл. 6-1). На время выживания патогенных бактерий в почве оказывают влияние многие факторы: состав и тип почвы, температура, влажность, воздействие атмосферных осадков, степень и характер загрязнения (преимущественно органическое, микробное или химическое). Классификация почвенных патогенных микроорганизмов

• Патогенные микроорганизмы, постоянно обитающие в почве (например, возбудитель ботулизма). Бактерии попадают в почву с испражнениями человека и животных, их споры сохраняются в ней неопределённо долго.

• Патогенные спорообразующие микроорганизмы, для которых почва — вторичный резервуар (например, возбудитель сибирской язвы). Бактерии попадают в почву с фекалиями человека и животных, прочими выделениями, а также с трупами погибших животных. При благоприятных условиях они могут размножаться и сохраняться длительное время в виде спор.

• Патогенные микроорганизмы, попадающие в почву с выделениями человека и животных и сохраняющиеся в течение нескольких недель или месяцев. В эту группу входят различные споронеобразующие бактерии. Основные факторы, приводящие к быстрой гибели микроорганизмов, — неспособность к спорообразованию и антагонистические свойства микрофлоры почвы (конкуренция за источники энергии и питания).

Источник

Санитарная микробиология почвы

Почва является главным резервуаром и естественной средой обитания микроорганизмов, которые участвуют в процессах самоочищения почвы, а также в круговороте веществ в природе. Качественный состав почвы очень разнообразен и включает преимущественно спорообразующие бактерии, актиномицеты, спирохеты, простейшие, сине-зеленые водоросли, микоплазмы, грибы и вирусы. Наиболее многообразен микробный пейзаж в околокорневой зоне растений – ризоферная зона. Количество микроорганизмов в почве достигает нескольких миллиардов в 1 г. Живая масса микроорганизмов в почве на 1 га – около 1000 кг.

Микроорганизмы распределены в почве неравномерно. На поверхности (1-2 мм) их относительно мало. Наиболее многообразна и многочисленна микрофлора на глубине 10-20 см, где идут основные биохимические процессы превращения органических веществ. При этом патогенные микроорганизмы и попавшие в почву представители нормальной микрофлоры тела человека и животных, как правило, длительно не выживают. Однако, многие бактерии, входящие в состав нормальной микрофлоры человека, также включаются в биоценоз почвы. Существует трудность в разделении микрофлоры почвы на резидентную и временно присутствующую. Для выяснения роли почвы в передаче инфекционных болезней необходимо знать возможную продолжительность сохранения патогенных бактерий в почве.

1-я группа включает патогенные микроорганизмы, постоянно обитающие в почве, например, Clostridium botulinum. Бактерии попадают в почву с испражнениями человека и животных, их споры сохраняются в ней неопределенно долго.

2-я группа включает спорообразующие патогенные микроорганизмы, для которых почва является вторичным резервуаром. Бактерии попадают в почву с выделениями человека и животных, а также с трупами погибших животных. При благоприятных условиях они могут размножаться и сохраняться в виде спор длительное время.

3-я группа включает патогенные микроорганизмы, попадающие в почву с выделениями человека и животных и сохраняющиеся в течение нескольких недель или месяцев. В нее входят споронеобразующие бактерии.

Санитарно-микробиологическое исследование воды проводят с учетом комплекса показателей: общее количество сапрофитных микроорганизмов и наличие СПМ (ОКБ, ТКБ, Clostridium perfringens и др.). Высокая численность сапрофитной микрофлоры свидетельствует об органическом загрязнении, при микробной контаминации преобладают СПМ.

Санитарная микробиология воздуха

Воздух является средой, в которой микроорганизмы не способны размножаться. Бактериальная обсемененность воздуха закрытых помещений всегда превышает обсемененность атмосферного воздуха, в том числе и патогенными микроорганизмами, попадающими в воздух от больных людей, животных и бактерионосителей. Микрофлору воздуха условно разделяют на резидентную (более часто обнаруживаемую) и временную, менее стойкую к воздействию различных факторов (обнаруживают спорадически).

Постоянная микрофлора воздуха формируется за счет почвенных микроорганизмов. В основном это микрококки, сарцины, B.subtilis, некоторые виды Actinomices, Penicillum, Aspergillus и др.

Временная микрофлора воздуха также формируется преимущественно за счет микроорганизмов почвы, а также за счет видов, поступающих с поверхности водоемов.

Контаминация воздуха патогенными микроорганизмами происходит в основном капельным путем в составе аэрозоля, образующегося при разговоре, кашле, чихании. В зависимости от размера капель, их электрического заряда, скорости движения в воздухе аэрозоль может иметь капельную и пылевую фазы, а также капельные ядрышки.

А) Капельная фаза – представлена мелкими каплями, длительно сохраняющимися в воздухе и испаряющимися до оседания.

Б) Пылевая фаза – представлена крупными, быстро оседающими и испаряющимися каплями; в результате образуется пыль, способная подниматься в воздушную среду.

В) Капельные ядрышки – мелкие капельки аэрозоля (до 100 нм), высыхая, остаются в воздухе во взвешенном состоянии и образуют устойчивую аэродисперсную систему. В них частично сохраняется влага, поддерживающая жизнеспособность микроорганизмов. Последние в составе капельных ядрышек могут переноситься на значительные расстояния.

Источник

Микрофлора почвы

Почва – среда обитания многих видов микроорганизмов и один из крупнейших резервуаров их в природе. Микробы встречаются в почвах различных поясов земли от Крайнего севера до тропиков.

Из структурных частей почвы для микробиологии особый интерес представляет ее органическое вещество – гумус, состоящий из остатков животных и растительных организмов и обитающих в почве микробов. Поверхностный слой почвы беднее микробами, так как на них вредно воздействуют факторы внешней среды: высушивание, ультрафиолетовые лучи, солнечный свет, повышенная температура и др.

Наибольшее количество микроорганизмов находится на глубине 5-15 см, меньше их на глубине 20-30 и еще меньше на глубине 30-40 см. Почвы, богатые бактериями, биологически более активны. Между плодородием почвы и содержанием в ней микроорганизмов имеется определенная зависимость. Подсчеты показали, что на каждый гектар малоплодородной почвы приходится 2,5-3,0 т микробной массы, высокоплодородной – до 16 т. Число микроорганизмов в 1 г почвы может колебаться от 1-3 х10 6 до

Наиболее богаты микрофлорой возделываемые (культурные) почвы; бедны – песчаные, горные и почвы лишенные растительности; содержание микробов в почве увеличивается с севера на юг. Цвет и запах придают определенные виды актиномицетов. К типичным почвенным бактериям относятся Bac.subtilis, Bac.mycoides, Bac.mesentericus, Cl. histolyticus, Cl.botulinum, Cl.chauvoei, а также термофильные, пигментные и другие микроорганизмы, составляющие иногда 80-90% всей микрофлоры почвы.

В ряде случаев почва представляет резервуар для некоторых патогенных микробов, попадающих с выделениями больных животных или трупами. Длительность выживаемости в почве патогенных бактерий зависит от их биологических свойств и условий среды обитания. Наиболее длительно живут спорообразующие микробы – возбудители столбняка, злокачественного отека, ботулизма; споры бацилл сибирской язвы могут сохраняться десятилетиями. При благоприятных условиях микробы в почве могут не только выживать, но и долго (недели, месяцы и даже годы) сохранять вирулентные свойства.

Для общей оценки санитарного состояния почвы основное значение имеет наличие E.coli, так как сроки выживания кишечной палочки приблизительно равны срокам выживания других патогенных представителей. С этой же целью проводят индикацию Ent.faecalis, Cl.perfringens, Bact.thermophylus.

С микроорганизмами связаны все биохимические процессы в почве. В аэробных условиях размножение доходит до полной минерализации остатков с образованием окисленных соединений простого состава, в анаэробных – образуются газообразные вещества и промежуточные продукты в виде органических кислот.

Микрофлору почвы делят на автохтонную (от лат. autochthonous – местная, коренная), которая усваивает гумусовые вещества непосредственно из почвы, и сапрофитную, или зимогенную (от лат. zimogenic – возбуждающие брожение), которая разлагает органические соединения, поступающие в почву извне. К автохтонным относятся представители родов Pseudomonas, Bacterium, Mycobacterium, Bactoderma, Clostridium, а также грибы – Penicillium, Aspergillus. В составе зимогенной микрофлоры преобладают бактерии, особенно неспорообразующие формы, родовую принадлежность которых установить довольно трудно.

В качестве эктосимбионта микроорганизмы обитают в почве, непосредственно окружающей корни растений. Участки почвы, непосредственно окружающие корни растения, вместе с поверхностью корней составляют ризосферу растения. В функциональном смысле ее можно определить как область, лежащую в пределах нескольких миллиметров от поверхности каждого корня, в которой химическая активность растения влияет на микробную популяцию. Это влияние в основном проявляется в количественном отношении: число бактерий в ризосфере обычно превышает их число в окружающей почве в 10, а часто и в несколько сотен раз. Наблюдаются также и качественные изменения. В ризосфере преобладают короткие грамотрицательные палочки, тогда как грамположительные палочковидные и кокковидные формы встречаются здесь реже, чем в остальной части почвы. Однако не установлено никаких специфических ассоциаций конкретных бактериальных видов с конкретным растением.

Причина относительного обилия бактерий в ризосфере, несомненно, кроется в том, что корни растений выделяют органические питательные вещества, которые избирательно стимулируют рост бактерий с определенными типами питания. Однако не установлено никаких четких трофических взаимосвязей, хотя многие органические продукты, выделяемые корнями растений, уже идентифицированы. Остается также неясным, извлекает ли растение какую-либо пользу из ассоциации с микроорганизмами. Однако известно, что многие свободноживущие почвенные бактерии выполняют необходимые для растений функции, такие как фиксация азота и минерализация органических соединений. Поэтому логично предположить, что некоторые растения выигрывают от тесного контакта с микроорганизмами.

Вода – естественная среда обитания микробов. С точки зрения ветеринарной медицины имеет значение качество питьевой воды для животных, которая должна отвечать требованиям питьевой воды для человека и специально установленным требованиям. С точки зрения ветеринарной микробиологии питьевая вода для животных не должна содержать какие-либо патогенные бактерии, а количество сапрофитных микробов должно быть минимальным. Загрязненная вода представляет опасность, она может быть фактором передачи болезней.

Атмосферная, еще не сконденсировавшаяся, вода практически не содержит бактерий. В осадках (дождь, снег, град) в момент попадания на поверхность земли часто уже можно обнаружить бактерии и тем больше, чем теснее контакт осадков с частицами пыли в воздухе. При этом содержание бактерий находится в интервале от менее 10 до нескольких сотен в 1 см 3 . Осадки, попавшие с поверхности в сток, могут быть особенно обсеменены микробами на первом участке стока. Часто содержание бактерий в стоках с участков земли, используемой в сельском хозяйстве, составляет от нескольких сотен до миллиона в 1 см 3 . Осадки, попавшие с поверхности в сток, могут быть особенно обсеменены микробами на первом участке стока.

Образующиеся потоки в зависимости от наплыва воды содержат резко отличающиеся друг от друга количества бактерий. В неподвергавшихся внешнему воздействию средних и нижних слоях потоков и в бурных течениях количество бактерий снова уменьшается, так как здесь могут действовать многочисленные факторы, способствующие уменьшению содержания бактерий: разбавление водой источников с небольшим содержанием бактерий, седиментация крупных органических частиц и гибель вегетативных форм бактерий.

Факторы самоочищения тем эффективнее, чем дольше воздействие седиментации, активности других микроорганизмов, температуры, солнечного света, токсических продуктов обмена веществ, органического запаса питательных веществ, недостатка кислорода и других факторов, которые способствуют уменьшению содержания бактерий в природных и искусственных водоемах. Микрофлора водоема в естественных условиях вписывается в установившееся биологическое равновесие. Микроорганизмы играют важную роль в минерализации органических веществ в воде и, таким образом, являются важным звеном в круговороте веществ в природе. Количество автохтонных бактерий (самостоятельная, первоначально существующая микрофлора, для которой вода является естественной средой обитания) составляет от нескольких сотен до 1000 бактерий в 1 см 3 воды. Особенно большое количество бактерий находится на поверхности ила.

Различные атмосферные осадки питают подземные грунтовые воды. В результате фильтрации и адсорбции в грунте удерживаются не только проникающие бактерии, но и питательные вещества. В собственно грунтовых водах количество бактерий в 1 см 3 изменяется в интервале от менее 10-ти до нескольких сотен. Лишь изредка встречаются грунтовые воды, полностью свободные от бактерий. Доминируют здесь очень медленно размножающиеся формы, которые во многих случаях обусловливают условную стерильность воды.

Вода во всех своих формах представляет вторичный биоток, в котором в естественных условиях может устанавливаться биологическое равновесие. Чуждые бактерии (аллохтонные), которые попадают в воду из грунта, из загнивающих растений и в особенности из сточных вод в виде аллохтонных намывов, приобретают решающее гигиеническое значение при использовании воды в качестве питьевой или даже в хозяйственных целях.

К постоянно живущим в воде микроорганизмам относятся: Azotobacter,

Nitrobacter, Microccus roseus, Pseudomonas fluorescens, Bact.aquatalis, Proteus vulgaris, Spirillum и др. Кроме сапрофитов, в воде могут быть возбудители инфекционных болезней животных и человека.

Определить конкретного возбудителя сложно, поэтому санитарную оценку воды дают по наличию в ней кишечной палочки (E.coli ). Кроме того, определяют бродильный титр, микробное число, коли-титр и коли-индекс воды, титр фекального стрептококка (Ent.faecalis), который является постоянным обитателем кишечника животных и человека.

Для бактериального исследования отбирают 400-500 мл воды в стерильную бутыль, которую наполняют на ¾ объема и закрывают стерильной пробкой. Из открытых водоемов пробы воды берут на глубине 10-15 мин от поверхности, а из мелких — на уровне 10-15 см от дна. Из водопровода предварительно в течение 10 мин спускают воду, обжигают кран, а затем берут пробу, пробы воды доставляют в лабораторию не позднее чем через 4 ч после взятия.

Бродильный титр — наименьший объем воды, при посеве которого в глюкозную среду обнаруживается газообразование.

Общее микробное число или количество МАФАнМ устанавливают по количеству микроорганизмов, содержащихся в 1 мл воды. Водопроводная вода считается пригодной для питья, если общее число микробов в 1 мл не более 100, сомнительной – 100-150, загрязненной — 500 микробов и более. В воде колодцев и открытых водоемов в 1 мл не должно быть более 1 тыс. микробов. Степень биологического загрязнения оценивают по коли-титру и коли-индексу. Коли-титром называется наименьший объем воды в миллилитрах или сухого вещества в граммах, в котором обнаруживается хотя бы одна кишечная палочка. Бродильный титр соответствует коли-титру в том случае, если сбраживание глюкозы вызывает E.coli, а не другие микроорганизмы.

Коли-индексом называется число кишечных палочек, обнаруженных в 1 л воды. По существующим нормативам вода считается качественной, если коли-индекс ее не более 3, а коли-титр не менее 300. Вода шахтных колодцев должна иметь коли-индекс не более 10, а коли-титр не менее 100. Для перевода коли-титра в коли-индекс 1000 делят на показатель коли-титра, а для перевода коли-индекса в коли-титр 1000 делят на число, выражающее коли-индекс.

Источником контаминации воздуха микроорганизмами служат поверхность почвы, вода, организм животных и человека. Воздух является неблагоприятной средой для размножения микроорганизмов. На выживаемость микробов в воздухе влияют различные факторы. Отсутствие питательных веществ, солнечные лучи и высушивание обусловливают быструю гибель микроорганизмов в воздухе. Вследствие этого микрофлора воздуха не так обильна, как микрофлора почвы и воды.

Количественный и качественный состав микрофлоры атмосферного воздуха претерпевает значительные колебания в зависимости от сезона года, климатических и метеорологических условий, а также характера почвы, удаления от поверхности почвы и общего санитарного состояния территории. Максимальное количество микробов обнаруживают в июне-августе, а минимальное – в декабре-январе; доля спорообразующих бактерий (процентное содержание) больше в зимнее время. Ветры способствуют обогащению воздуха микробами. Атмосферные осадки (дождь, снег) при прохождении через воздушные слои растворяют и адсорбируют находящиеся в воздухе взвешенные частицы с микробными клетками. В 1 мл дождевой воды, выпадающей в больших городах, содержатся тысячи бактерий, значительное количество микроорганизмов содержит также снег.

Основную массу микробов воздуха составляют сапрофитные виды, состав которых формируется в основном за счет почвенных микробов. В естественных условиях в воздухе обнаружено около 1200 видов бактерий и актиномицетов, около 40000 видов грибов, мхов, папортников и др. В поверхностных слоях атмосферы преобладают плесени, вблизи земли преобладают бактериальные формы. Более часто из воздуха выделяют: Bac.subtilis, Bac. мegatherium, Bac.mycoides, Micrococcus candicans, M. flavus, Staphylococcus aureus, St. citreus, Sarcina alba, Torula alba, Penicillium, Aspergillus, Mucor, Actinomyces и др.

Вместе с пылью в воздух могут попадать патогенные микроорганизмы, выделяемые человеком и животными. В витающей пыли обнаруживают споры плесени и пигментные микробы, в осевшей пыли – анаэробы и споровые аэробы. Воздух имеет большое значение как фактор передачи возбудителей инфекционных болезней с воздушно-капельным механизмом передачи.

В животноводческих помещениях аэрозоли возникают при кашле, отфыркивании, быстром перемещении животных, во время раздачи кормов, особенно грубых, а также при чихании, кашле, разговоре обслуживающего персонала. Доказано, что в 1 м 3 воздуха животноводческих помещений содержится до 2 млн. микробных клеток, иногда более, в том числе патогенных. Степень обсемененности воздуха микроорганизмами зависит от вентиляции, скученности животных, вида помещений, способа содержания животных и раздачи сухих кормов. В помещениях с плохой вентиляцией число микробов в 1 м 3 воздуха в 5-6 раз больше, чем в хорошо вентилируемых помещениях.

Санитарное состояние воздуха оценивается по микробному числу – количеству микроорганизмов, обнаруженных в 1 м 3 атмосферного воздуха, а в помещениях для животных (коровниках, свинарниках, птичниках, крольчатниках) мясо- и птицекомбинатов – по микробному числу и наличию санитарно-показательных микробов.

Бактериологическое исследование воздуха осуществляется с использованием седиментационных, аспирационно-фильтрационных (сорбционных) методов, основанных на осаждении микроорганизмов из воздуха на поверхности твердых питательных сред или задержке их в жидкой среде путем сифонирования и барботажа.

Допустимые санитарно-бактериологические показатели для воздуха животноводческих помещений не должны превышать 500-1000 бактерий

Источник