МИКРООРГАНИЗМЫ ПОЧВ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ

В. В. Докучаевым была выявлена закономерность распределения типов почв на земной поверхности. В связи с тем что почвы резко разнятся по своим свойствам, возникло предположение о существовании различия в составе населяющих их микроорганизмов. В дореволюционной России были сделаны попытки решения этого вопроса, но из-за недостаточной разработанности методики исследований они не дали результата. После Великой Октябрьской социалистической революции большая экспериментальная работа по биодинамике различных почв была проведена в Институте сельскохозяйственной микробиологии ВАСХНИЛ под руководством академика С. П. Костычева. Эти исследования были выполнены путем выявления активности в почве ряда физиологических групп микроорганизмов. Удалось установить большую энергию мобилизационных процессов в южных почвах. Так, рельефно выявлялось усиление процесса нитрификации при переходе с севера на юг.

Следует отметить, что до последнего времени существовала точка зрения на микроорганизмы вообще и на почвенные в частности как на космополиты, представители которых более или менее однородно распределены на поверхности земного шара. Поэтому предполагалось, что почвы различаются лишь по численности, но не по составу их микронаселения.

Детальное изучение специфики микрофлоры почвенных типов началось в СССР в 40-х годах. Этому содействовало учение о биогеоценозе, сформулированное академиком В. Н. Сукачевым. Сейчас работа по изучению микробных ценозов различных почв проводится во многих научно-исследовательских учреждениях нашей страны.

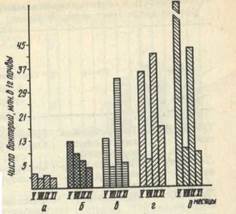

Численный состав микроскопических существ различных почв отличается большой динамичностью. Даже за относительно короткие промежутки времени число микроорганизмов в почве может значительно изменяться. Это следствие динамики температуры и влажности почвы, состояния растительного покрова и т. д. (рис. 55).

Почти во всех почвах наблюдается большая или меньшая активизация деятельности микроорганизмов весной. Очевидно, это связано с обогащением почв отмершей за осенне-зимний период растительностью и достаточной их увлажненностью.

Кроме сезонных изменений, в численности почвенной микрофлоры отмечаются кратковременные флуктуации. О их причине

* Более подробно методы анализа см. в книге: Методы почвенной микробиологии и биохимии/Под ред. Д. Г. Звягинцева. М.: Изд-во МГУ, 1980.

имеются разные предположения. Некоторые исследователи допускают, что число бактерий может резко снижаться из-за уничтожения их фагами или простейшими. Возможно также накопление каких-то токсических веществ в почве (этилена, окиси этилена и др.), временно подавляющих развитие определенных групп микроорганизмов.

Однако, скорее всего, отмеченное явление зависит от неравномерного распределения микроорганизмов в почве. В связи с этим каждая взятая проба отличается по составу микробов от другой, что создает впечатление существенной динамики в их численности.

Динамика количества микроскопических существ не снимает вопроса о разной плотности заселения микроорганизмами почв различных типов. Несмотря на колебания, легко заметить, что в одних почвах микробов больше, в других меньше. Если ориентироваться на средние цифры, полученные при наблюдениях за численностью микробов в почве, то можно составить представление о богатстве тех или иных почв микроорганизмами.

Микробиологические анализы дают условные показатели, но при использовании одной и той же методики для изучения разных почв получают вполне сопоставимые результаты. Все использованные методы (прямое микроскопирование и посев на разные питательные среды) свидетельствуют о большем богатстве микробами

Ниже приведены данные Д. И. Никитина, полученные при электронно-микроскопическом анализе почв, по общему числу микроорганизмов в 1 г почвы:

тундровая почва — карликовый подзол около 0,4-10 8

сильно оподзоленная » 0,4-10 9

чернозем » 10-10 э

краснозем . » 20-10 9

По мере перехода от более холодного северного климата к южному микронаселение почв все более возрастает, и потому в южных почвах микробиологические процессы протекают более

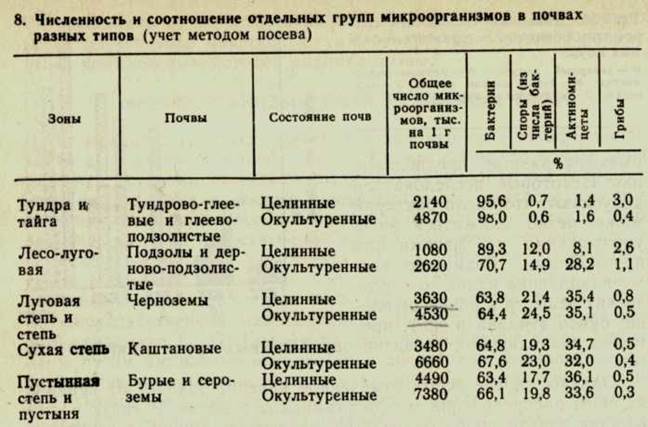

8. Численность и соотношение отдельных групп микроорганизмов в почвах разных типов (учет методом посева)

Примечания. 1. Общее число микроорганизмов вычислено как сумма бактерий, актиномицетов и грибов. Количество бацилл включено в общее число бактерий. 2. Большая обсемененность, микроорганизмами почв тундры и тайги по сравнению с почвами лесо-луго-вои зоны объясняется, очевидно, тем, что северные почвы анализировали только летом, когда число микробов в почве максимальное. Данные для других почв получены в результате динамических наблюдений.

Наиболее изучена сапрофитная, или зимогенная *, группировка микрофлорыразличных почв, то есть микрофлора, разлагающая в основном органические соединения. Ее обычно учитывают методом посева на твердые, а иногда и жидкие питательные среды, содержащие те или иные органические вещества. Наиболее часто используют мясо-пептонный агар и крахмало-аммиачный агар, на которых, помимо бактерий, хорошо выявляются актиномицеты. Для учета микроскопических грибов чаще всего используют подкисленный сусло-агар, среду Чапека и т. д.

В таблице 8 приведены усредненные данные о численности и соотношении основных групп сапрофитных микроорганизмов в верхних слоях различных почв (горизонт А целинных почв и пахотный слой окультуренных).

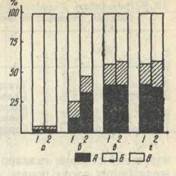

Данные таблицы не только подтверждают положение о большем богатстве почв южной зоны микроорганизмами, но и позволяют вскрыть закономерность, которая не выявляется прямым микроскопированием. Оказывается, что в почвах северной зоны спорообразующих бактерий и актиномицетов значительно меньше, чем в южных. На рисунке 56 видно, как резко возрастает процентное содержание этих групп организмов в почвах южной зоны.

*

Рис. 56. Соотношение отдельных групп микроорганизмов в различных почвах:

а — тундровая; б — дерново-подзолистая; в — чернозем; г — каштановая. /— целина; 2 — окультуренная почва. А — актиномицеты; Б — бациллы; В — иеспо-рообразующие бактерии.

З

В южных почвах относительное число грибов уменьшается при одновременном увеличении их видового состава. Окультуренные почвы всех зон обычно богаче микроорганизмами, чем целинные.

Более правильно пересчитывать число бактерий не на 1 г почвы, а на 1 г гумуса, так как жизнедеятельность сапрофитных микроорганизмов связана не со всей почвенной массой, а с ее органическим веществом. Подобный расчет позволяет объяснить весьма энергичную трансформацию органического вещества микроорганизмами в южных почвах. В таблице 9 сделан пересчет данных, полученных методом посева, на 1 г гумуса.

Вертикальная поясность влияет на состав почвенной микрофлоры так же, как и широтная зональность.

Приведенный материал, а также накопленные к настоящему времени достаточно обширные экспериментальные данные позволяют сделать заключение, что численность микроорганизмов в почвах различных типов неодинакова. Существенно различны в них и соотношения отдельных групп микроорганизмов.

Кратко остановимся на вопросе о глубине проникновения сапрофитных микроорганизмов в почву. Отдельные почвы существенно различаются по глубине их микробиологического профиля. С углублением в почву количество микроорганизмов постепенно уменьшается и меняется их состав. Снижение их численности с глубиной до

^ 9. Содержание сапрофитных микроорганизмов целинных почв разных типовв расчете на 1 г гумуса

| Примерное чис-Зоны Почвы ло микроорганизмов, тыс. Тундра и тайга Тундрово-глеевые и подзолистые 1800 Лесо-луговая Подзолы и дерново-подзолистые 3200 Луговая степь Черноземы 5700 Сухая степь Каштановые 10 500 Пустынная степь Сероземы 20 000 |

Дата добавления: 2015-09-29 ; просмотров: 1637 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

АГРОИНФормация

Агропортал — все для специалистов агропромышленного комплекса

Микроорганизмы почв различных типов

В. В. Докучаевым была выявлена закономерность распределения типов почв на земной поверхности. В связи с тем, что почвы резко разнятся по своим свойствам, возникло предположение о существовании различия в составе населяющих их микроорганизмов. В дореволюционной России были сделаны попытки решения этого вопроса, но из-за недостаточной разработанности методики исследований они не дали результата. После Великой Октябрьской социалистической революции большая экспериментальная работа по биодинамике различных почв была проведена в Институте сельскохозяйственной микробиологии ВАСХНИЛ под руководством академика С. П. Костычева. Эти исследования были выполнены путем выявления активности в почве ряда физиологических групп микроорганизмов. Удалось установить большую энергию мобилизационных процессов в южных почвах. Так, рельефно выявлялось усиление процесса нитрификации при переходе с севера на юг.

Следует отметить, что до последнего времени существовала точка зрения на микроорганизмы вообще и на почвенные в частности как на космополиты, представители которых более или менее однородно распределены на поверхности земного шара. Поэтому предполагалось, что почвы различаются лишь по численности, но не по составу их микронаселения.

Детальное изучение специфики микрофлоры почвенных типов началось в 40-х годах. Этому содействовало учение о биогеоценозе, сформулированное академиком В. Н. Сукачевым. Сейчас работа по изучению микробных ценозов различных почв проводится во многих научно-исследовательских учреждениях нашей страны.

Численный состав микроскопических существ различных почв отличается большой динамичностью. Даже за относительно короткие промежутки времени число микроорганизмов в почве может значительно изменяться. Это следствие динамики температуры и влажности почвы, состояния растительного покрова и т. д. (рис. 55).

Почти во всех почвах наблюдается большая или меньшая активизация деятельности микроорганизмов весной. Очевидно, это связано с обогащением почв отмершей за осенне-зимний период растительностью и достаточной их увлажненностью.

Кроме сезонных изменений, в численности почвенной микрофлоры отмечаются кратковременные флуктуации. Об их причине имеются разные предположения. Некоторые исследователи допускают, что число бактерий может резко снижаться из-за уничтожения их фагами или простейшими. Возможно также накопление каких-то токсических веществ в почве (этилена, окиси этилена и др.), временно подавляющих развитие определенных групп микроорганизмов.

Однако, скорее всего, отмеченное явление зависит от неравномерного распределения микроорганизмов в почве. В связи с этим каждая взятая проба отличается по составу микробов от другой, что создает впечатление существенной динамики в их численности.

Динамика количества микроскопических существ не снимает вопроса о разной плотности заселения микроорганизмами почв различных типов. Несмотря па колебания, легко заметить, что в одних почвах микробов больше, в других меньше. Если ориентироваться на средние цифры, полученные при наблюдениях за численностью микробов в почве, то можно составить представление о богатстве тех или иных почв микроорганизмами.

Микробиологические анализы дают условные показатели, но при использовании одной и той же методики для изучения разных почв получают вполне сопоставимые результаты. Все использованные методы (прямое микроскопироваиие и посев на разные питательные среды) свидетельствуют о большем богатстве микробами южных почв.

Примечания. 1. Общее число микроорганизмов вычислено как сумма бактерий, актнномицетов н грибов. Количество бацилл включено в общее число бактерий. 2. Большая обссемененость, микроорганизмами почв тундры и тайги по сравнению с почвами лесо-луговои зоны объясняется, очевидно, тем, что северные почвы анализировали только летом, когда число микробов в почве максимальное. Данные для других почв получены в результате динамических наблюдений.

Наиболее изучена Сапрофитная, или зимогенная, группировка Микрофлоры различных почв, то есть микрофлора, разлагающая в основном органические соединения. Ее обычно учитывают методом посева на твердые, а иногда и жидкие питательные среды, содержащие те или иные органические вещества. Наиболее часто используют мясо — пептонный агар и крахмало — аммиачный агар, на которых, помимо бактерий, хорошо выявляются актиномицеты. Для учета микроскопических грибов чаще всего используют подкисленный сусло — агар, среду Чапека и т. д.

В таблице 8 приведены усредненные данные о численности и соотношении основных групп сапрофитных микроорганизмов в верхних слоях различных почв (горизонт А целинных почв и пахотный слой окультуренных).

Данные таблицы не только подтверждают положение о большем богатстве почв южной зоны микроорганизмами, но и позволяют вскрыть закономерность, которая не выявляется прямым микроскопированием. Оказывается, что в почвах северной зоны спорообразующих бактерий и актиномицетов значительно меньше, чем в южных. На рисунке 56 видно, как резко возрастает процентное содержание этих групп организмов в почвах южной зоны.

Здесь отражена степень разложения органического вещества в разных почвах. Бациллы и актиномицеты размножаются на более поздних этапах разложения растительных остатков, кроме того, северные почвы имеют кислую реакцию, которую плохо переносят актиномицеты.

В южных почвах относительное число грибов уменьшается при одновременном увеличении их видового состава. Окультуренные почвы всех зон обычно богаче микроорганизмами, чем целинные.

Более правильно пересчитывать число бактерий не на 1 г почвы, а на 1 г гумуса, так как жизнедеятельность сапрофитных микроорганизмов связана не со всей почвенной массой, а с ее органическим веществом. Подобный расчет позволяет объяснить весьма энергичную трансформацию органического вещества микроорганизмами в южных почвах. В таблице 9 сделан пересчет данных, полученных методом посева, на 1 г гумуса.

Вертикальная поясность влияет на состав почвенной микрофлоры так же, как и широтная зональность.

Приведенный материал, а также накопленные к настоящему времени достаточно обширные экспериментальные данные позволяют сделать заключение, что численность микроорганизмов в почвах различных типов неодинакова. Существенно различны в них и соотношения отдельных групп микроорганизмов.

Кратко остановимся на вопросе о глубине проникновения сапрофитных микроорганизмов в почву. Отдельные почвы существенно различаются по глубине их микробиологического профиля. С углублением в почву количество микроорганизмов постепенно уменьшается и меняется их состав. Снижение их численности с глубиной до известной степени

Связано с уменьшением количества гумуса в нижележащих слоях почвы, но прямая корреляция здесь отсутствует. Обычно с глубиной численность микроорганизмов снижается более резко, чем уменьшается содержание гумуса. В гумусных и нейтральных почвах микробиологический профиль, как правило, все же более глубок.

При постепенном углублении в почву значительно изменяется и характер микрофлоры. В более глубоких слоях относительно больше бацилл и часто актиномицетов. Это особенно заметно в черноземах и сероземах — почвах, где отмеченных микробных группировок больше.

Как видно из приведенных данных, в составе зимогенной микрофлоры богато представлены бактерии, особенно неспорообразующие формы, родовую и видовую принадлежность которых устанавливать довольно трудно. Количество этих микроорганизмов неодинаково во всех почвах. Так, можно считать доказанным, что гнилостные бактерии Pseudomonas fluorescens, являющиеся пионерами освоения органических растительных остатков, богато представлены в почвах севера, где медленно идет процесс минерализации. В почвах юга они обнаруживаются в значительном числе лишь в течение краткого времени после внесения растительных остатков.

Представители рода Arthrobacter, по ряду признаков родственные актиномицетам, в большем числе встречаются в почвах южной зоны (табл. 10).

Они свойственны более поздним стадиям распада органического вещества и предпочитают нейтральную среду. В почвах севера очень часто находится значительное количество корине — бактерий.

Из неспорообразующих азотфиксирующих бактерий Beijerinkia распространены только в кислых субтропических почвах (латеритах и желтоземах). Представители рода Enterobacter в большом количестве находятся в лесных почвах средней полосы, а рода Spirillum — в южной зоне.

Основательнее изучены группировки спорообразующих бактерий, развитие которых связано с присутствием в почве более переработанного органического вещества. Каждому типу почв свойствен характерный набор преобладающих видов бацилл (табл. 11). Другие виды здесь могут быть, но в очень малом количестве.

В почвах с более энергичными мобилизационными процессами преобладают бациллы, использующие не только органический, но и минеральный азот (Вас. megaterium, Вас. mesentericus, Вас. subtilis). Наоборот, в почвах со слабо протекающими процессами минерализации органических веществ доминируют спорообразующие бактерии, для которых необходим органический азот (Вас. cereus, Вас. mycoides и др.). В этом проявляется глубокая связь физиологии микроорганизмов со свойствами среды их обитания.

В достаточной степени изучена экология спорообразующих азотфиксирующих бацилл рода Clostridium. Некоторые из них (например, Cl. pasteurianum) в больших количествах встречаются только в северных почвах. В почвах южной зоны, по данным В. Т. Емцева, доминирует Cl. acetobutylicum.

При окультуривании почвы состав почвенной микрофлоры, в том числе бацилл, существенно меняется, появляются виды спорообразующих бактерий, свойственные более южной зоне.

Иногда с органическими удобрениями (навоз или компост) в почву вносят специфические для удобрений бациллы. Так, в разогревшемся при созревании навозе содержится весьма много зародышей Вас. mesentericus, Вас. subtilis и термофильных бактерий.

С вертикальной поясностью почв связана в основном такая же смена бациллярных форм, как и с зональными почвами. Однако почвы вертикальной поясности нельзя считать полными аналогами горизонтально-зональных, поэтому и в микрофлоре их имеются некоторые различия.

Грибы. Северные почвы, имеющие кислую реакцию, наиболее богаты грибами. Вообще в разлагающейся растительной массе и в верхних слоях почвы их биомасса больше бактериальной. Учет массы грибного мицелия в разных почвах, проведенный Т. Г. Мирчинк, показал, что в тундре на 1 г почвы приходится 4 мг мицелия грибов, в лиственных лесах — до 1 мг, а в почвах южной зоны — 0,4— 0,7 мг.

В почвах южной зоны родовой и видовой состав микроскопических грибов более разнообразен. В южных почвах доминируют представители рода Aspergillus, а в северных — Penicillium. По данным Т. Г. Мирчинк, род Penicillium в северных почвах представлен 35—40 видами, а в южных — лишь 10—15. Обратная картина наблюдается для грибов рода Aspergillus: в северных почвах в небольшом числе встречаются 3—5 видов этого рода, а в южных — 15—20. Северные почвы беднее, чем южные, грибами рода Fusarium (они особенно обильно размножаются в каштановых почвах и сероземах). Некоторые виды (например, Fusarium sambicinum) свойственны только щелочным почвам.

Мукоровыми грибами богаты почвы северных районов, однако некоторые роды (Choanephora, Cunninghamella, Rhizopus) приурочены к южным почвам.

В почвах обычно встречаются грибы с темнопигментированным мицелием (Dematium, Cladosporium, Macrosporium, Alternaria и т. д.). Их экология плохо изучена, но отмечается, что представители рода Dematium более распространены в почвах с малоактивными мобилизационными процессами, то есть в основном в северной зоне, а род Alternaria чаще встречается в освоенных почвах.

Выявлено, что одни виды грибов рода Mortierella (М. vanaceae, М. usabellina) распространены в кислых почвах, а другие (М. alpina, М. dichotoma) — в нейтральных.

В настоящее время установлены индикаторные микроскопические грибы для определенных типов почв.

Дрожжевая микрофлора почв и растительности разных зон изучена Н. П. Бабьевой. Приведем краткое обобщение полученных ею данных.

В тундре при большой пестроте почвенного покрова основная часть дрожжей сосредоточена на мхах и торфе. Доминантные виды дрожжей в тундровых почвах не относятся к типичным педобионтам и более характерны для живых и отмирающих частей растений. Они имеют базидиомицетовую природу (представители родов Rhodotorula, Rhodosporidium, Cryptococcus).

В лесных биогеоценозах много дрожжей имеется в подстилке. Они составляют группу, относящуюся к базидиальным грибам (виды Candida, Trichosporon и др.). В минеральных горизонтах почвы дрожжей значительно меньше. Здесь доминируют типичные педобионты — из аскоспоровых грибов Lipomyces starkeyi и из базидиомицетов — виды Candida и Cryptococcus.

В степном биогеоценозе травяной опад весьма богат дрожжами. Здесь встречается до 14 видов, относящихся к родам Cryptococcus, Aureobasidium, Rhodosporidium и др. Для почвы характерно доминирование Lipomyces tetrasporium.

В биогеоценозах полупустынь и пустынь на растительности доминируют дрожжи из родов Sporodiobolus, Tilletiopsis и Sporobolomyces, образующих баллистоспоры, рассеивающиеся токами воздуха и имеющие в жизненном цикле стадии, устойчивые к засухе,— хламидоспоры. Их численность невелика. Дрожжи приурочены не к поверхностному слою почвы, они обитают на некоторой глубине — ниже 20 см. Род Lipomyces в почве пустынь отсутствует. Доминируют криптококки.

Стрептомицеты (актиномицеты). Группа стрептомицетов и близких к ним организмов чрезвычайно обширна и включает до 40 родов. Экология и география не только видов, но даже отдельных родов изучена более чем поверхностно. Типичные их формы, относящиеся к аэробам и образующие мицелий, широко распространены в почве. Подобно бациллам, стрептомицеты бедно представлены в северных почвах, но в южных почвах их численность резко возрастает. Это подтверждается всеми методами исследования.

Слабый рост стрептомицетов в почвах северной зоны может быть объяснен как замедленным темпом разложения здесь органического вещества, так и слабой толерантностью их к почвенной кислотности. Северные почвы имеют обычно низкие значения pH.

Разобщенные данные о видовом составе стрептомицетов разных почв можно найти в работах Е. И. Андреюк, Л. В. Калакуцкого, Н. С. Агре, Г. М. Зеновой и других ученых. Имеющиеся сведения нередко противоречивы, по все же можно сделать некоторые предварительные выводы. Так, несомненно, что почвы южной зоны не только богаче актиномицетами, но и имеют более разнообразный их видовой состав.

Очевидно, некоторые стрептомицеты распространены чрезвычайно широко (группы albus, griseus, globisporus, violaceus и аспорогенные формы albus). Однако группы violaceus и аспорогенные albus богаче представлены в южных почвах. Некоторые группы актиномицетов (fradia, flavus, chromogenes, rubroaurantiacus) в заметных количествах обнаружены в серых лесных почвах. К югу их численность возрастает.

Создается впечатление, что группа verticillatus и аспорогенные формы flavus и chrompgenes тяготеют к наиболее южным почвам.

Смена состава актиномицетов в разных почвах хорошо выявляется па примере пигментированных культур. Они гораздо больше распространены в почвах, формирующихся в условиях более теплого климата.

Установлено, что стрептомицеты рода Actinomadura широко распространены повсеместно, но их видовое разнообразие значительно богаче в южных почвах.

Целлюлозоразлагающие микроорганизмы. Процесс распада клетчатки, вызываемый как бактериями, так и грибами, представляет существенный интерес для познания почвообразования. Большая часть растительных остатков состоит из целлюлозы. Изучение состава микроорганизмов, разрушающих клетчатку, проведенное нами, показало, что он существенно меняется в разных почвах. В северных почвах (тундра) этот процесс связан с деятельностью некоторых медленно растущих грибов, относящихся главным образом к родам Dematium и Penicillium. В зоне тайги в этот ценоз начинают включаться микобактерии и род Cellvibrio. В южных почвах в значительной степени грибы вытесняются как указанными бактериями, так и представителями родов Rhizophlyctis и Cytophaga. В заметных количествах здесь появляются грибы рода Chaetomium. Этот ценоз в отличие от северного разрушает клетчатку быстро. Схема смены доминирующих целлюлозоразлагающих микроорганизмов при переходе из одной почвенной зоны в другую показана на рисунке 57.

Изучение особенностей физиологии разных групп целлюлозоразлагающих микроорганизмов позволило объяснить их своеобразную экологию. Эти особенности выражаются главным образом в требовательности к источникам азотного питания. Микроорганизмы северных почв (в основном грибы) могут, хотя и медленно, расти на бедных азотными соединениями средах. Микроорганизмы южных почв, разрушающие клетчатку, нуждаются в высоком уровне азотного питания. На юге процесс минерализации азота протекает значительно энергичнее, что благоприятствует развитию микроорганизмов, более требовательных к условиям среды.

Автохтонная микрофлора почвы. Гумусовые соединения разлагаются группировкой микроорганизмов, названной С. Н. Виноградским автохтонной. Гумус представляет собой комплекс разных по сложности соединений, весьма стойких к воздействию микроорганизмов.

Имеются фракции гумуса, существующие в почве многие сотни лет. Некоторые же фракции гумуса (например, фульвокислоты) разлагаются относительно легко. Поэтому при недостаточном поступлении в почву растительных остатков содержание гумуса в ней существенно снижается, в основном за счет фульвокислот.

В последнее время выявлен ряд микроорганизмов, способных достаточно энергично минерализировать гумусовые соединения почвы. К ним, прежде всего, следует отнести представителей рода No — cardia, называемых иногда проактиномицетами. Этот род имеет довольно много видов, различающихся по морфологическим и физиологическим признакам. Гумусовые соединения разрушаются, проактиномицетами, дающими краснопигментированные колонии (N. rubra, N. corallina и др.), бесцветные и желтоокрашенные формы проактиномицетов этой способностью не обладают.

Еще недавно нокардий в почвах не обнаруживали. Это объясняется тем, что на обычных питательных средах они дают колонии, по внешнему виду неотличимые от колоний большинства сапрофитных бактерий. Е. 3. Теппер предложила использовать агаризованную среду с почвенной вытяжкой, на которой микроорганизмы рода Nocardia образуют колонии с мицелиальной периферией, что позволяет легко их диагиосцировать (рис. 58).

Рис — 58. Колонии Nocardia на разных гумусовой части как источника питательных средах:

А — на мясо-пептоином агаре; б — напочвенном агаре (по Е.3. Тепнер).

Разрушающие гумус проактиномицеты способны усваивать и простые органические соединения (аминокислоты, сахара, органические кислоты и т. д.). Исходя из этого, автохтонную группировку микроорганизмов следует воспринимать как подгруппу сапрофитов, обладающую более мощным ферментативным аппаратом и способную разлагать сложные циклические соединения.

Наблюдения показывают, что в почвах, где более энергично идут мобилизационные процессы, численность микроорганизмов рода Nocardia увеличивается.

К процессу разложения гумуса причастны и другие бактерии (представители родов Pseudomonas, Bacterium, Mycobacterium, Bactoderma, Clostridium и т. д.), а также грибы (некоторые виды Penicillium, Aspergillus и т. д.).

Доказано, что чистые культуры микроорганизмов менее активно разлагают гумус, чем смешанные.

Микроорганизмы, трансформирующие гумусовые соединения, играют существенную роль в формировании почвенного профиля.

Так, накопление Fe и Аl в определенных горизонтах подзолистых почв связано с разрушением микроорганизмами перегнойных комплексов. Т. В. Аристовская установила отложение железа в культурах бактерий (Pedomicrobium, Seliberia и др.) на средах с железогумусовыми комплексами. Это свидетельствует об использовании этими бактериями гумусовой части как источника органических веществ. Освободившиеся гидроокиси Fe и А1 могут вступать в реакции с фульвокислотами и способствовать их выпадению из раствора и закреплению в аллювиальном горизонте почвы.

При избыточном увлажнении в глубине почвы создается анаэробиоз, бактерии восстанавливают окисное железо и образуются оглеенные горизонты.

Олиготрофные микроорганизмы составляют большую группу почвенного микронаселения. Многие представители этой группы не растут на обычных питательных средах, так как не выносят высокой концентрации органических веществ. Они предпочитают ассимилировать питательные вещества из растворов с низкой концентрацией как азотсодержащих (олигонитрофилы), так и органических (олигокарбофилы) соединений.

Олиготрофы завершают минерализацию органических соединений, то есть являются группировкой, метаболически связанной с типичными представителями зимогенной микрофлоры. Олиготрофы относятся к группировке, названной Г. А. Заварзиным «микрофлорой рассеяния». Эта группировка очень разнообразна. В нее входят многие типичные сапрофита, способные развиваться на бедных субстратах, а также ряд весьма специфических видов, отмеченных ниже. Олиготрофы могут быть учтены посевом почвенных суспензий на бедные питательные среды.

Убедиться в существовании значительной группы олиготрофов особенно в почве, удобряемой органическими веществами, можно на основании опыта, проведенного в ТСХА. В почве, паровавшей длительное время (более 50 лет), было очень мало олиготрофов (микробов, растущих на бедной среде). В почве, занятой бессменной рожью, то есть ежегодно обогащаемой пожнивными остатками, численность как зимогенной, так и олиготрофной группировки резко возрастала (рис. 59). В почве, обогащенной органикой олиготрофы получили хороший запас питательных веществ после разрушения пожнивных остатков зимогенной

Д. И. Никитин установил, что относительная численность олиготрофов в северных почвах намного ниже, чем в южных. Это может быть объяснено тем, что при более холодном климате минерализация органических соединений проходит медленно. В условиях же юга при достаточном увлажнении жизнедеятельность микрофлоры протекает весьма энергично. Органические остатки быстро разрушаются, и олиготрофы здесь активно размножаются.

Значительная часть олиготрофных бактерий отличается необычными морфологией и циклом развития. Они составляют большую группу так называемых новых форм микроорганизмов. Д. И. Никитин схематично делит их на следующие группы.

Почкующиеся бактерии — мелкие палочковидные микробы, обычно образующие протоплазматические гифы, на концах которых формируются почки. После созревания последние отделяются, и из них возникает новый организм. Молодые почки подвижны.

К этой группе относятся: Hyphomicrobium, имеющий неветвящиеся гифы; Pedomicrobium — бактерия с ветвящимися гифами; Hyphomonas, которому свойствен плеоморфизм; Blastobacter — бактерия, не образующая гиф и формирующая почки на клетке.

Простекобактерии имеют на клетке выросты (простеки) 0,3 мкм в диаметре и менее. Эти выросты представляют собой часть клетки, включая клеточную стенку, цитоплазматическую мембрану и цитоплазму.

К простекобактериям относится ряд родов: Prosthecomicrobium — палочковидная, размножающаяся делением бактерия, имеющая многочисленные заостренные выросты до 2 мкм в длину; Аncalomicrobium — микроб, близкий по морфологии к предыдущему, но с более длинными (более 2 мкм) пальцевидными выростами, размножающийся почкованием; Labrys — бактерия с радиально лучевым строением клеток, напоминающая двухлезвийный топор (греч. лабрис) и размножающаяся почкованием; Stella — бактерия, имеющая форму морской звезды с радиально-лучевой симметрией, размножающаяся делением, а также ряд других микроорганизмов.

Стебельковые бактерии имеют вибриоидные или палочковидные клетки, снабженные стебельком, который окружен общей оболочкой с клеткой. До формирования стебелька молодые клетки имеют жгутики. Стебелек служит для прикрепления к субстрату. В чистых культурах, где плотность популяций высока, многие клетки прикрепляются друг к Другу, образуя розетки. Размножаются делением перетяжкой.

В группу стебельковых бактерий входят часто встречающиеся в почве Caulobacter и Asticcacaulis. У первой бактерии стебелек отходит от конца клетки, у второй — прикреплен к боковой стороне клетки.

Тороидальные, или кольчатые, бактерии. Клетки их отличаются изогнутой формой. Бактерии неподвижны. Размножаются делением. К этой группе относятся: Microcyclus, имеющий изогнутую клетку; Renobacter — бактерия с клеткой палочковидной формы и Spirosoma — со спиралевидной клеткой.

Для некоторых представителей олиготрофных микроорганизмов пока трудно определить систематическое положение. Это, в частности, относится к Seliberia — бактерии с длинными палочковидными спирально изогнутыми клетками, часто соединенными в звездообразные комплексы (розетки). Seliberia размножается делением, образуя почки. Молодые клетки Seliberia подвижны. Впервые организм был описан Т. В. Аристовской.

Совершенно очевидно, что отдельные виды олиготрофов участвуют в разложении органических соединений на разных этапах. Их экология и роль в почвенных процессах еще недостаточно изучена.

Ряд представителей олиготрофной группировки бактерий показан на рисунке 60.

Хемоавтотрофные микроорганизмы почвы весьма разнообразны. Они вызывают окисление неорганических соединений, образующихся при микробной трансформации преимущественно органических веществ. Наиболее изучены из этих микроорганизмов нитрифицирующие бактерии, деятельность которых характеризует энергию мобилизационных процессов в почве. Еще в 20-х годах текущего столетия сотрудниками С. П. Костычева было установлено, что по мере движения от севера к югу активность нитрификационного процесса усиливается. Это результат усиления в условиях более теплого климата процессов распада органических остатков, при которых выделяется NH3, служащий энергетическим и питательным субстратом для нитрификаторов. В условиях вертикальной зональности наблюдается аналогичное явление — по мере цодъема в горы, где климат более суров, энергия нитрификационного процесса снижается.

К настоящему времени может считаться доказанным, что некоторые сапрофитные микроорганизмы вызывают процесс нитрификации.

При микробиологических процессах в почве образуется ряд химических веществ (Н2, H2S, СО, СН4, С2Н4 и т. д.), которые могут служить источником жизни для автотрофных микроорганизмов.

Помимо хемоавтотрофных микроорганизмов, в почвах находятся фотоавтотрофные микроскопические существа, среди которых имеются типичные бактерии и цианобактерии.

Из отмеченных микроорганизмов в экологическом аспекте более детально изучены водоросли. В почвах арктических пустынь и тундры, на поверхности и в глубине, развиваются зеленые и желто-зеленые водоросли, много азотфиксирующих цианобактерий.

В подзолистых почвах преобладают одноклеточные зеленые (виды Chlamydomonas, Coccomyxa, Chlorococcum, Chlorella) и некоторые нитчатые зеленые. Им сопутствуют нитчатые желто-зеленые и некоторые диатомовые водоросли. Цианобактерии, особенно в хвойных лесах, играют небольшую роль.

При дерновом процессе отмечается обильное разрастание водорослей, среди которых появляется значительное число видов цианобактерий, в том числе азотфиксаторов (виды Nostoc, Calothrix, Anabaena, Tolypothrix и др.). Богато представлены зеленые и желто-зеленые водоросли.

В луговых и ковыльных степях черноземной зоны под густым травостоем водоросли развиваются менее интенсивно. Альгофлора представлена широко распространенными видами зеленых водорослей. Здесь интенсивно размножаются и цианобактерии.

В южных — сухих и полупустынных степях при разреженном травостое развитие водорослей усиливается. На поверхности каштановых почв образуются пленки водорослей, в которых ведущая роль принадлежит цианобактериям, в том числе и азотфиксаторам.

При пустынном почвообразовании состав альгофлоры напоминает таковой в полупустынной зоне, но численность водорослей существенно снижается. Преобладают цианобактерии (осциляториевые), распространены зеленые водоросли. Максимальное количество водорослей, по данным Э. А. Штина, Е. М. Панкратовой, наблюдается не в поверхностном слое, а на некоторой глубине.

На рисунке 61 дана схема структуры микробного ценоза, которая иллюстрирует взаимоотношения описанных группировок почвенных микроорганизмов.

Приведенный материал позволяет заключить, что в определенных почвах те или иные микроорганизмы отличаются различной выживаемостью, что связано с сукцессией групп микроорганизмов при трансформации минеральных и органических веществ.

В последнее время начал разрабатываться вопрос об «экологической стратегии» микроорганизмов. В это понятие вкладывают установление совокупности приспособлений, обеспечивающих виду возможность обитать совместно с другими микроорганизмами и занимать определенное положение в соответствующем биоценозе.

Принцип выделения «стратегов» микроорганизмов основывается на анализе динамики популяции. Могут быть намечены следующие типы стратегов:

R — стратеги — популяции их подвержены резким колебаниям численности. В эту группу входят зимогенные микроорганизмы, размножение которых зависит от периодических поступлений в почву органических веществ;

К — стратеги — устойчивые равновесные популяции, стремящиеся сохранить высокий уровень популяционной плотности в имеющихся условиях. К этой группе могут быть отнесены автохтонные, олиготрофные и некоторые другие микроорганизмы, довольствующиеся более скромным запасом питательных веществ;

L — стратеги, популяции которых нередко находятся на грани вымирания, но сохраняются благодаря наличию спор.

Описанная специфика живого микронаселения почвы подтверждает закон зональности В. В. Докучаева и делает возможной микробиологическую диагностику направленности почвообразовательного процесса, плодородия почвы и его изменения под влиянием деятельности человека.

Некоторые группировки микроорганизмов остаются довольно константными при антропогенном воздействии на почву. Они отражают тип почвообразовательного процесса и могут быть индикаторами, которые достаточно консервативны и хранят информацию о былых состояниях факторов почвообразования. К таким сравнительно стабильным показателям относится соотношение основных групп микроорганизмов.

При окультуривании в микробном ценозе отмечаются существенные изменения. Увеличивается численность микробного населения, и в ценозе появляются организмы, свойственные более южной почвенной зоне. Об этом свидетельствует пример с целлюлозоразлагающими микроорганизмами, состав которых резко меняется при внесении удобрений (рис. 62).

Следовательно, микроорганизмы можно использовать для анализа типа и состояния почвы.

Источник