МИКРООРГАНИЗМЫ ПОЧВ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ

В. В. Докучаевым была выявлена закономерность распределения типов почв на земной поверхности. В связи с тем что почвы резко разнятся по своим свойствам, возникло предположение о существовании различия в составе населяющих их микроорганизмов. В дореволюционной России были сделаны попытки решения этого вопроса, но из-за недостаточной разработанности методики исследований они не дали результата. После Великой Октябрьской социалистической революции большая экспериментальная работа по биодинамике различных почв была проведена в Институте сельскохозяйственной микробиологии ВАСХНИЛ под руководством академика С. П. Костычева. Эти исследования были выполнены путем выявления активности в почве ряда физиологических групп микроорганизмов. Удалось установить большую энергию мобилизационных процессов в южных почвах. Так, рельефно выявлялось усиление процесса нитрификации при переходе с севера на юг.

Следует отметить, что до последнего времени существовала точка зрения на микроорганизмы вообще и на почвенные в частности как на космополиты, представители которых более или менее однородно распределены на поверхности земного шара. Поэтому предполагалось, что почвы различаются лишь по численности, но не по составу их микронаселения.

Детальное изучение специфики микрофлоры почвенных типов началось в СССР в 40-х годах. Этому содействовало учение о биогеоценозе, сформулированное академиком В. Н. Сукачевым. Сейчас работа по изучению микробных ценозов различных почв проводится во многих научно-исследовательских учреждениях нашей страны.

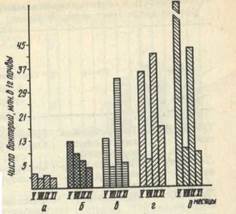

Численный состав микроскопических существ различных почв отличается большой динамичностью. Даже за относительно короткие промежутки времени число микроорганизмов в почве может значительно изменяться. Это следствие динамики температуры и влажности почвы, состояния растительного покрова и т. д. (рис. 55).

Почти во всех почвах наблюдается большая или меньшая активизация деятельности микроорганизмов весной. Очевидно, это связано с обогащением почв отмершей за осенне-зимний период растительностью и достаточной их увлажненностью.

Кроме сезонных изменений, в численности почвенной микрофлоры отмечаются кратковременные флуктуации. О их причине

* Более подробно методы анализа см. в книге: Методы почвенной микробиологии и биохимии/Под ред. Д. Г. Звягинцева. М.: Изд-во МГУ, 1980.

имеются разные предположения. Некоторые исследователи допускают, что число бактерий может резко снижаться из-за уничтожения их фагами или простейшими. Возможно также накопление каких-то токсических веществ в почве (этилена, окиси этилена и др.), временно подавляющих развитие определенных групп микроорганизмов.

Однако, скорее всего, отмеченное явление зависит от неравномерного распределения микроорганизмов в почве. В связи с этим каждая взятая проба отличается по составу микробов от другой, что создает впечатление существенной динамики в их численности.

Динамика количества микроскопических существ не снимает вопроса о разной плотности заселения микроорганизмами почв различных типов. Несмотря на колебания, легко заметить, что в одних почвах микробов больше, в других меньше. Если ориентироваться на средние цифры, полученные при наблюдениях за численностью микробов в почве, то можно составить представление о богатстве тех или иных почв микроорганизмами.

Микробиологические анализы дают условные показатели, но при использовании одной и той же методики для изучения разных почв получают вполне сопоставимые результаты. Все использованные методы (прямое микроскопирование и посев на разные питательные среды) свидетельствуют о большем богатстве микробами

Ниже приведены данные Д. И. Никитина, полученные при электронно-микроскопическом анализе почв, по общему числу микроорганизмов в 1 г почвы:

тундровая почва — карликовый подзол около 0,4-10 8

сильно оподзоленная » 0,4-10 9

чернозем » 10-10 э

краснозем . » 20-10 9

По мере перехода от более холодного северного климата к южному микронаселение почв все более возрастает, и потому в южных почвах микробиологические процессы протекают более

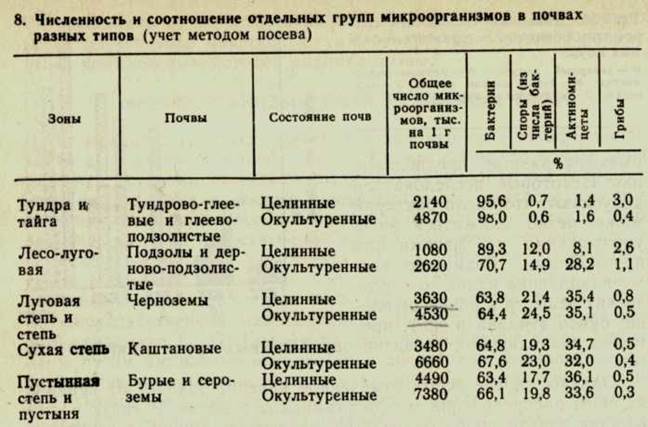

8. Численность и соотношение отдельных групп микроорганизмов в почвах разных типов (учет методом посева)

Примечания. 1. Общее число микроорганизмов вычислено как сумма бактерий, актиномицетов и грибов. Количество бацилл включено в общее число бактерий. 2. Большая обсемененность, микроорганизмами почв тундры и тайги по сравнению с почвами лесо-луго-вои зоны объясняется, очевидно, тем, что северные почвы анализировали только летом, когда число микробов в почве максимальное. Данные для других почв получены в результате динамических наблюдений.

Наиболее изучена сапрофитная, или зимогенная *, группировка микрофлорыразличных почв, то есть микрофлора, разлагающая в основном органические соединения. Ее обычно учитывают методом посева на твердые, а иногда и жидкие питательные среды, содержащие те или иные органические вещества. Наиболее часто используют мясо-пептонный агар и крахмало-аммиачный агар, на которых, помимо бактерий, хорошо выявляются актиномицеты. Для учета микроскопических грибов чаще всего используют подкисленный сусло-агар, среду Чапека и т. д.

В таблице 8 приведены усредненные данные о численности и соотношении основных групп сапрофитных микроорганизмов в верхних слоях различных почв (горизонт А целинных почв и пахотный слой окультуренных).

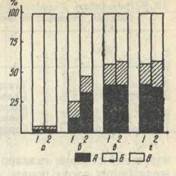

Данные таблицы не только подтверждают положение о большем богатстве почв южной зоны микроорганизмами, но и позволяют вскрыть закономерность, которая не выявляется прямым микроскопированием. Оказывается, что в почвах северной зоны спорообразующих бактерий и актиномицетов значительно меньше, чем в южных. На рисунке 56 видно, как резко возрастает процентное содержание этих групп организмов в почвах южной зоны.

*

Рис. 56. Соотношение отдельных групп микроорганизмов в различных почвах:

а — тундровая; б — дерново-подзолистая; в — чернозем; г — каштановая. /— целина; 2 — окультуренная почва. А — актиномицеты; Б — бациллы; В — иеспо-рообразующие бактерии.

З

В южных почвах относительное число грибов уменьшается при одновременном увеличении их видового состава. Окультуренные почвы всех зон обычно богаче микроорганизмами, чем целинные.

Более правильно пересчитывать число бактерий не на 1 г почвы, а на 1 г гумуса, так как жизнедеятельность сапрофитных микроорганизмов связана не со всей почвенной массой, а с ее органическим веществом. Подобный расчет позволяет объяснить весьма энергичную трансформацию органического вещества микроорганизмами в южных почвах. В таблице 9 сделан пересчет данных, полученных методом посева, на 1 г гумуса.

Вертикальная поясность влияет на состав почвенной микрофлоры так же, как и широтная зональность.

Приведенный материал, а также накопленные к настоящему времени достаточно обширные экспериментальные данные позволяют сделать заключение, что численность микроорганизмов в почвах различных типов неодинакова. Существенно различны в них и соотношения отдельных групп микроорганизмов.

Кратко остановимся на вопросе о глубине проникновения сапрофитных микроорганизмов в почву. Отдельные почвы существенно различаются по глубине их микробиологического профиля. С углублением в почву количество микроорганизмов постепенно уменьшается и меняется их состав. Снижение их численности с глубиной до

^ 9. Содержание сапрофитных микроорганизмов целинных почв разных типовв расчете на 1 г гумуса

| Примерное чис-Зоны Почвы ло микроорганизмов, тыс. Тундра и тайга Тундрово-глеевые и подзолистые 1800 Лесо-луговая Подзолы и дерново-подзолистые 3200 Луговая степь Черноземы 5700 Сухая степь Каштановые 10 500 Пустынная степь Сероземы 20 000 |

Дата добавления: 2015-09-29 ; просмотров: 1638 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Тема 10. Микрофлора почвы

Почва является естественной средой обитания многих микроорганизмов в природе, которые встречаются в слоях почвы различных поясов земного шара: от Крайнего Севера до тропиков. В ней микроорганизмы находят необходимые питательные вещества, влагу, кислород, также она защищает их от губительного воздействия прямых солнечных лучей и высыхания. Разнообразные микроорганизмы почвы обитают в водных и коллоидных пленках, которые обволакивают почвенные частицы.

Микрофлора почвы принимает активное участие в процессах формирования и самоочищения, а также в круговороте веществ в природе (азота, углерода, серы, железа и других соединений).

Количественный и видовой (качественный) состав микрофлоры почвы значительно изменяется в зависимости от региональных и климатических условий, времени года, температуры, химического состава и физических свойств ее влажности, реакции среды (рН), способа ее обработки и т. д. В песчаных и каменистых почвах, а также в почвах, лишенных растительности, микроорганизмов меньше, чем в пахотных и особенно удобренных почвах. Содержание микробов в почве увеличивается с севера на юг. Цвет и запах почве придают определенные виды актиномицетов и плесневых грибов.

Неодинаково микроорганизмы распространены и по слоям почвы. Мало микроорганизмов содержится в самом поверхностном слое толщиной несколько мм, где они подвергаются неблагоприятному воздействию факторов внешней среды: солнечному свету, высушиванию, повышенной температуре и др.

Где больше органических питательных веществ, там создаются лучшие условия для размножения микробов многих видов. Особенно обильно населен следующий, поверхностный слой почвы толщиной 5–20 см, в нем содержится максимальное количество бактерий. Большое количество микробов обнаруживается в зоне корневой системы растений (ризосферы).

По мере углубления число микроорганизмов уменьшается. На глубине 25–30 см количество их в 10–20 раз меньше, чем в поверхностном слое толщиной 1–2 см. Начиная с глубины 1–2 м количество микроорганизмов резко уменьшается. Почвы, богатые бактериями, биологически более активны. Между плодородием почвы и содержанием в ней микроорганизмов имеется определенная зависимость. Подсчеты показали, что на каждый га малоплодородной почвы приходится 2,5–3,0 т микробной массы, а высокоплодородной — до 16 т.

Число микроорганизмов в 1 т почвы колеблется от 1–3_106 до 20–25_109.

Микрофлора почвы представлена разнообразными видами бактерий: актиномицетами, спирохетами, простейшими, сине-зелеными водорослями, микоплазмами, грибами, вирусами.

С изменением глубины изменяется и видовой состав микрофлоры почвы; так в верхних слоях, содержащих много органических веществ и подвергающихся хорошей аэрации, преобладают аэробные сапрофитные организмы, способные разлагать сложные органические соединения. Чем глубже почвенные слои, тем беднее они органическими веществами. Доступ воздуха в них затруднен, поэтому здесь численность анаэробных бактерий увеличивается. Микроорганизмы почвы находятся в сложном биоценозе, характеризующемся антагонистическими и симбиотическими взаимоотношениями как между собой, так и с растениями.

К постоянным обитателям почвы относятся различные гнилостные, преимущественно спорообразующие, аэробные бактерии (Bac. mycoides, Bac. subtilis, Bac. mesentencus и др.) и анаэробные бактерии (Cl. sporogenes, Cl. putrificum, Cl. perfringens, Cl. botulinum, Cl. Сhauvoei и др.), а также термофильные бактерии, пигментные, кокковые формы; из сапрофитных кокков чаще выявляются микрококки (Micrococcus albus, reseus, flavus). В почве находятся нитрифицирующие, денитрифици-рующие, азотфиксирующие бактерии, серо и железобактерии, бактерии, разлагающие клетчатку, актиномицеты, плесневые грибы, дрожжи, протозойные организмы, микроскопические водоросли. Некоторые представители микрофлоры почвы при попадании в пищевые продукты могут вызвать их порчу, накапливать ядовитые продукты для организма человека. В почве беспрерывно совершаются процессы, обусловленные жизнедеятельностью этих микроорганизмов: гниение, нитрификация, денитрификация, разложение клетчатки и т. д.

Деятельность почвенных микроорганизмов играет большую роль в формировании плодородия почвы, так как вся масса органических веществ, которая ежегодно поступает в нее (остатки растений, трупы животных и другие загрязнения), под влиянием почвенных микроорганизмов разлагается на более простые соединения.

В аэробных условиях разложение доходит до полной минерализации остатков с образованием окисленных соединений простого состава, в анаэробных образуются газообразные вещества и промежуточные продукты в виде органических кислот.

Микрофлору почвы делят на автохтонную (от лат. autochthonous — местная, коренная), которая усваивает гумусовые вещества непосредственно из почвы, и сапрофитную, или зимогенную (от лат. zimogenic — возбуждающие брожение), которая разлагает органические соединения, поступающие в почву извне. К автохтонным относятся представители родов Bacillus, Bacterium, Mycobacterium, Bactoderma, Clostridium, Pseudomonas, а также грибы — Penicillium, Aspergillus. В составе зимогенной микрофлоры преобладают бактерии, особенно неспорообразующие формы, родовую принадлежность которых установить довольно трудно.

В качестве эктосимбионта микроорганизмы обитают в почве, непосредственно окружающей корни растений. Данные участки вместе с поверхностью корней составляют ризосферу растения. В функциональном смысле ее можно определить как область, лежащую в пределах нескольких мм от поверхности каждого корня, в которой химическая активность растения влияет на микробную популяцию. Это влияние в основном проявляется в количественном отношении: число бактерий в ризосфере обычно превышает их число в окружающей почве в 10, а зачастую и в несколько сотен раз. Наблюдаются также и качественные изменения. В ризосфере преобладают короткие грамотрицательные палочки, тогда как грамположительные палочковидные и кокковидные формы встречаются здесь реже, чем в остальной части почвы. Однако не установлено никаких специфических ассоциаций конкретных бактериальных видов с конкретным растением.

Причина относительного обилия бактерий в ризосфере заключается в том, что корни растений выделяют органические питательные вещества, которые избирательно стимулируют рост бактерий с определенными типами питания. Однако не установлено никаких четких трофических взаимосвязей, хотя многие органические продукты, выделяемые корнями растений, уже идентифицированы. Остается также неясным, извлекает ли растение какую-либо пользу из ассоциации с микроорганизмами. При этом известно, что многие свободноживущие почвенные бактерии выполняют необходимые для растений функции, такие как фиксация азота и минерализация органических соединений. Поэтому логично предположить, что некоторые растения выигрывают от тесного контакта с микроорганизмами.

Образующиеся минеральные соединения являются питательным веществом для растений. Соединения углерода, азота — фосфора и других элементов из недоступных для растений форм преобразуются микробами в вещества, усвояемые ими. Таким образом происходит самоочищение почвы, поэтому происходящие в почве процессы распада и минерализации органических веществ имеют большое санитарное значение.

Микроорганизмам принадлежит большая роль в формировании состава почвы и почвенного гумуса (перегноя), который может образовываться из самых различных природных растительных соединений при участии различных видов бактерий (аэробов и анаэробов) и микроскопических грибов.

В почве могут находиться и патогенные микроорганизмы, которые попадают в нее с трупами животных, испражнениями, сточными водами и различными отбросами. Преимущественно это спорообразующие бактерии, например, возбудители столбняка, газовой гангрены, ботулизма, сибирской язвы и др. При благоприятных условиях микробы в почве могут не только выживать, но и долго (недели, месяцы и даже годы) сохранять вирулентные свойства. Некоторые патогенные микробы размножаются (возбудители сибирской язвы, столбняка), но большинство из них не находят в ней благоприятных условий для размножения и со временем теряют болезнетворность и гибнут.

Сохраняемость бактерий в почве в зависимости от вида различна. Некоторые микроорганизмы находятся в почве в жизнеспособном состоянии довольно долго, например, туберкулезная палочка — от 5 месяцев до 2 лет, бруцеллы — до 3 месяцев, бактерии рожи свиней — до 166 дней, гноеродные кокки — до 2 месяцев. Еще дольше сохраняются в почве споровые патогенные микроорганизмы, так, споры сибирской язвы, столбняка и газовой гангрены — десятки лет.

Почва, зараженная патогенными микробами, может служить источником распространения некоторых инфекционных заболеваний. Особенно большую опасность представляет возбудитель сибирской язвы.

Микробиологическое исследование почвы имеет важное значение в ее санитарной оценке при строительстве, планировке территории для заводов пищевой промышленности, водохранилищ, а также для оценки санитарно-зоогигиенического состояния, интенсивности загрязнения почвы микроорганизмами. Пробы почвы берут из разных участков и исследуют либо каждую отдельно, либо в виде средних проб, полученных путем смешивания нескольких образцов.

Показателем санитарного состояния почвы является содержание в ней термофилов, так как в незагрязненных почвах они практически отсутствуют. Термофилы — это в основном спорообразующие грамположительные палочки и актиномицеты.

Установлена прямая связь между загрязненностью почвы фекалиями и содержанием в ней бактерий группы кишечных палочек. В почве, загрязненной фекалиями, в течение первых 2 недель преобладает E. coli (61,6%). Через 21 день происходит значительное уменьшение их числа и увеличение количества цитратположительных сапрофитных кишечных палочек родов энтеробактер и цитробактер.

При бактериологическом исследовании почвы термофилы, кишечные палочки и некоторые другие микроорганизмы отнесены к санитарно-показательным микроорганизмам, т. е. по их присутствию и количеству судят о санитарном состояни почвы.

Установлено, что даже сильно загрязненные почвы самоочищаются от бактерий группы кишечных палочек и некоторых патогенных микроорганизмов по истечении нескольких месяцев.

На данный процесс влияют следующие факторы: механический состав и рН почвы, состав постоянной почвенной микрофлоры, растительный покров почвы, температура окружающей среды, интенсивность солнечной радиации и др.

Процессы самоочищения почвы положены в основу наиболее распространенных и эффективных методов обезвреживания жидких и твердых отбросов, обеспечивающих полную их минерализацию и гибель патогенной микрофлоры. При этом органическое вещество отбросов, обезвреживаясь, превращается в ценное удобрение. Твердые отбросы запахиваются, а чаще обезвреживаются в так называемых компостах вдали от колодцев и водоемов. Решающая роль в разогревании компостов принадлежит термофилам.

Почвенный метод обезвреживания применяют также для очистки сточных вод на специальных полях орошения, процесс которого заключается в том, что вода, попадая в почву, соприкасается с почвенной микрофлорой, которая минерализует органические вещества сточных вод.

Источник