Где и как берут бактерии необходимый для жизни азот

Азот – один из самых распространенных химических элементов на планете Земля и четвертый по распространенности в Солнечной системе. Атмосфера на 80% состоит из азота. Его роль в деле поддержания существования органической жизни огромна. Ни одна органическая белковая молекула – основа органической жизни – не может быть построена без молекулярного азота. Небольшой процент его фиксируется из атмосферы абиотическим путем (разряды молний), но основную часть фиксируют бактерии, эти простейшие одноклеточные организмы и только они. Никакие живые организмы больше не в состоянии усваивать азот атмосферы. Это роль только для бактерий. Сегодня человек уже знает, какие бактерии улучшают азотное питание растений, и это знание позволяет не только увеличивать плодородность почв, но и восстанавливать их после энергичного сельскохозяйственного использования.

Бактерии как основной двигатель круговорота азота

Азот содержится не только в атмосфере. Почти столько же его в гидросфере, земной коре и в мантии (примерно 4×10¹⁵ т). Геохимический круговорот требует, чтобы этот азот постоянно был включен в общий круговорот, поддерживая тем самым геохимическое стабильное состояние Земли.

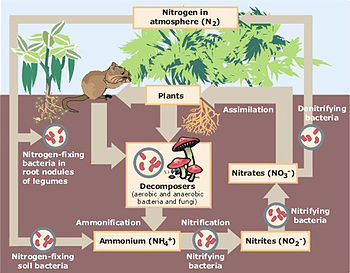

Как известно, суть круговорота состоит в том, что элементы из атмосферы попадают в земную кору (разные ее слои) и в гидросферу, а из литосферы и гидросферы назад возвращаются в атмосферу. Исключение составляет только мантия, ее элементы извергаются в атмосферу с извержениями вулканов и уже туда не возвращаются. Но в мантии азота не так уж и много, поэтому его количество, извергаемое регулярно в атмосферу, не в состоянии изменить общий геохимический цикл.

Как уже говорилось, бактерии являются в азотном цикле единственным биогенным элементом:

- Клубеньковые и другие прокариоты поглощают молекулярный азот атмосферы и плодородных почв – верхнего слоя земной коры, после чего превращают его в органические соединения, которые могут усваиваться растениями.

- Растения поглощаются животными, в том числе и людьми, которые, погибая и разлагаясь, возвращают азотные соединения в воздух через процесс денитрификации, который также осуществляют бактерии, только уже представители другой группы – денитрификаторы.

Когда речь идет о круговороте азота, то неправильно говорить только о клубеньковых микробах. Есть масса бактерий, которые усваивают азот других источников в другой форме, но все равно двигают его по циркулирующему геохимическому круговороту.

Обогащение почвы

Естественное азотное обогащение почвы – работа исключительно микроорганизмов, в том числе и клубеньковых. До недавнего времени считалось, что только клубеньковые бактерии относятся к микроорганизмам, которые способны фиксировать атмосферный азот из воздуха. Причем ключевую роль в этом процессе играют бобовые растения, поскольку они единственные могут являться симбионтами клубеньковых микробов.

Однако сегодня такая позиция считается устаревшей, поскольку за последнее время найдено огромное количество самых разных бактерий, которые способны превращать молекулярный азот в соединения аммония, а именно аммоний (NH4) уже может усваиваться растениями. Так, например, актиномицеты живут в азотфиксирующем симбиозе как минимум со ста видами деревьев.

Так как же происходит это обогащение почв:

- Растения, заинтересованные в симбиозе с клубеньковыми бактериями, насыщают почву вокруг своих корней особыми органическими соединениями – флавинами. При этом каждый вид растений вырабатывает индивидуальные и уникальные флавины, на которые реагирует только один вид бактерий. В микробиологии даже названия таким бактериям дают по названию растения, которое для них является напарником по симбиозу.

- Привлеченные флавинами бактерии, способные фиксировать азотные молекулы воздуха, подбираются ближе к корневым волоскам такого растения и, проникая через клеточные стенки покровной ткани корневого волоска, пробираются внутрь корня.

- Проникнув внутрь, бактерии размножаются, а чтобы создать для них достаточное пространство для выполнения возложенной роли, клетки корня начинают делиться и формируют клубенек.

- В процессе своей жизнедеятельности в клубеньке бактерии снабжают растение добытым из воздуха и почв аммонием, а от растения получают углеводы, которые являются для бактерий источником энергии (АТФ).

- Когда растение-симбионт отмирает или сбрасывает листву, его насыщенные аммонием органические ткани попадают в верхние слои почвы и, перегнивая, насыщают это почву азотистыми соединениями в органических молекулах.

- Главная роль этого перегнившего естественного азотного удобрения – стать источником органических азотистых соединений для тех растений, которые впоследствии будут расти на этих почвах, но сами не в состоянии вступить в симбиоз с фиксирующими из воздуха азот бактериями и получить необходимый аммоний напрямую из атмосферы.

Какие бактерии играют активную роль в круговороте азота

Основную роль в фиксации азота из воздуха играют уже не раз упомянутые клубеньковые микроорганизмы. Какие виды относятся к этой группе?

- Род бактерий ризобиум (Rhizobium). Это грамотрицательные микроорганизмы, факультативные либо облигатные анаэробы, чаще всего имеют форму палочек, не образуют колоний, а функционируют поодиночке или попарно. Есть виды, которые являются патогенными для людей, зараженных вирусом СПИДа.

- Некоторые виды актиномицетов, которые живут в корнях деревьев (облепиха, ольха и др.), способных образовать для них клубеньки. Актиномицеты образовывают в клубеньках деревьев мицелии (тонкие нити). Грамположительны и хемоорганотрофы.

Распространенным в почве азотфиксатором является Clostndium pasteurianum. Они не вступают в симбиоз и свободно живут в почвах, играя роль азотного обогатителя почв в одиночку. Это подвижные спорообразующие палочки, которые питаются имеющимися в почве углеводами (в отличие от клубеньковых, которые питаются углеводами за счет растений) и, используя углеводы в качестве источников энергии, фиксируют азот насыщенного им воздуха.

Источник

Азотистый обмен почвы

Азотистый обмен почвы — это круговорот в почве азота, который присутствует там не только в виде простого вещества (газа — N2), но и в виде ионов: нитритов (NO2-), нитратов (NO3-) и аммония (NH4+).Концентрации этих ионов отражают состояние почвенных сообществ, поскольку на эти показатели влияет состояние биоты (растений, микрофлоры), состояние атмосферы, вымывание из почвы различных веществ. Очень большую роль в круговороте азота играют почвенные микроорганизмы. Они способны снижать концентрации азотсодержащих веществ, губительные для других живых организмов. Они могут переводить токсичный для живых существ аммиак в менее токсичные нитраты и в биологически инертный атмосферный азот. Таким образом, микрофлора почвы способствует поддержанию стабильности её химических показателей.

Содержание

Роль почвенных микроорганизмов в круговороте азота

Запасы азота в природе очень велики. Общее содержание этого элемента в организмах составляет более 25 млрд. тонн, большое количество азота находится также в почве. В воздухе азот присутствует в виде газа N2. Однако газ азот (N2), содержание которого в атмосфере достигает 78 % по объёму, эукариоты сами по себе ассимилировать не могут. А уникальной способностью превращать N2 в азотсодержащие соединения обладают некоторые бактерии, которые называют азотфиксирующими, или азотфиксаторами. Фиксация азота возможна многими бактериями и цианобактериями. Они живут или в почве, или в симбиозе с растениями, или с несколькими разновидностями животных. Например, семья бобовых растений (Fabaceae) содержит такие бактерии на своих корнях. Типичным представителем свободноживущих азотфиксирующих микроорганизмов является Azotobacter — грамотрицательная бактерия, связывающая азот воздуха. Продукты фиксации азота — аммиак (NH3), нитриты.

Нитрификация

Азот в форме аммиака и соединений аммония, получающийся в процессах биогенной азотфиксации, быстро окисляется до нитратов и нитритов. Этот процесс носит название нитрификации, он осуществляется нитрифицирующими бактериями. Однако нет такой бактерии, которая бы прямо превращала аммиак в нитрат. В его окислении всегда участвуют две группы бактерий : одни окисляют аммиак, образуя нитрит, а другие окисляют нитрит в нитрат. Наиболее известные виды нитрифицирующих бактерий- это Nitrosomonas и Nitrobacter. Nitrosomonas окисляет аммиак:

Nitrobacter окисляют нитрит:

Бактерии, окисляющие аммиак, поставляют субстрат для бактерий, окисляющих нитрит. Поскольку высокие концентрации аммиака оказывают на Nitrobacter токсическое действие, Nitrosomonas, используя аммиак и образуя кислоту, тем самым улучшает и условия существования для Nitrobacter.

Нитрификаторы- грамотрицательные бактерии, принадлежащие к семейству Nitrobacteracea. Им не нужны восстановленные соединения углерода для нормального роста и размножения, они способны восстанавливать CO2 до органических соединений, используя для этого энергию окисления минеральных соединений азота- аммиака и нитритов. То есть нитрификаторы- бактерии, которые способны питаться исключительно неорганическими соединениями и осуществляют процесс хемосинтеза, синтеза органических соединений из минеральных. Хемосинтез- путь усвоения живыми существами неорганического углерода, альтернативный фотосинтезу. Растения используют нитраты для образования разных органических веществ. Животные потребляют с пищей растительные белки, аминокислоты и др. азотсодержащие вещества. Таким образом, растения делают органический азот доступным для других организмов-консументов.

Все живые организмы поставляют азот в окружающую среду. С одной стороны, все они выделяют в ходе жизнедеятельности продукты азотистого обмена: аммиак, мочевину и мочевую кислоту. Последние два соединения разлагаются в почве с образованием аммиака (который при растворении в воде дает ионы аммония).

Аммонификация

Мочевая кислота, выделяемая птицами и рептилиями, также быстро минерализуется особыми группами микроорганизмов с образованием NH3 и СО2. С другой стороны, азот, включённый в состав живых существ, после их гибели подвергается аммонификации (разложение содержащих азот сложных соединений с выделением аммиака и ионов аммония(NH4 + )) и нитрификации.

Денитрификация

Продукты нитрификации — NO3— и (NO2-) в дальнейшем подвергаются денитрификации. Этот процесс целиком происходят благодаря деятельности денитрифицирующих бактерий, которые обладают способностью восстанавливать нитрат через нитрит до газообразной закиси азота (N2O) и азота (N2). Эти газы свободно переходят в атмосферу.

В отсутствии кислорода нитрат служит конечным акцептором водорода. Способность получать энергию путем использования нитрата как конечного акцептора водорода с образованием молекулы азота широко распространена у бактерий. Временные потери азота на ограниченных участках почвы, несомненно, связаны с деятельностью денитрифицирующих бактерий. Таким образом, круговорот азота невозможен без участия почвенной микрофлоры.

Ассимиляция

Усваиваемые соединения азота могут накапливаться в почве в неорганической форме (нитрат) или могут быть включены в живой организм как органический азот. Ассимиляция и минерализация определяет поглощение соединений азота из почвы, объединение их в биомолекулы растений и конверсию в неорганический азот после отмирания растений, соответственно. Ассимиляция — переход неорганического азота (типа нитрата) в органическую форму азота как, например, аминокислоты. Нитрат переходит с помощью ферментов сначала в нитрит (редуктаза нитрата), затем в аммиак (редуктаза нитрита). Аммиак входит в состав аминокислот.

Факторы, влияющие на круговорот азота в антропогенных биоценозах

В отсутствие деятельности человека процессы связывания азота и нитрификации практически полностью уравновешены противоположными реакциями денитрификации. Часть азота поступает в атмосферу из мантии с извержениями вулканов, часть прочно фиксируется в почвах и глинистых минералах, кроме того, постоянно идёт утечка азота из верхних слоёв атмосферы в межпланетное пространство. Но в настоящее время на круговорот азота влияют много факторов, вызванных человеком. Во-первых, это кислотные дожди — явление, при котором наблюдается понижение pH дождевых осадков и снега из-за загрязнений воздуха кислотными оксидами (например, оксидами азота). Химизм этого явления состоит в следующем. Для сжигания органического топлива в двигатели внутреннего сгорания и котлы подается воздух или смесь топлива с воздухом. Почти на 4/5 воздух состоит из газа азота и на 1/5 — из кислорода. При высоких температурах, создаваемых внутри установок, неизбежно происходит реакция азота с кислородом и образуется оксид азота:

Эта реакция эндотермическая и в естественных условиях происходит при грозовых разрядах, а также сопутствует другим подобным магнитным явлениях в атмосфере. В наши дни человек в результате своей деятельности сильно увеличивает накопление оксида азота (II) на планете. Оксид азота (II) легко окисляется до оксида азота (IV) уже при нормальных условиях:

Далее оксид азота реагирует с атмосферной водой с образованием кислот :

образуются азотная и азотистая кислоты. В капельках атмосферной воды эти кислоты диссоциируют с образованием, соответственно нитрат- и нитрит-ионов, а ионы попадают с кислотными дождями в почву. Вторая группа антропогенных факторов, влияющих на азотистый обмен почв, — это технологические выбросы. Оксиды азота- одни из самых распространенных загрязнителей воздуха. А неуклонный рост производства аммиака, серной и азотной кислоты напрямую связан с увеличением объёма отходящих газов, а следовательно, с увеличением количества выбрасываемых в атмосферу оксидов азота. Третья группа факторов — переудобрение почв нитритами, нитратами (селитрой) и органическими удобрениями. И наконец, на азотистый обмен почв отрицательно влияет повышенный уровень биологического загрязнения. Возможные его причины: сброс сточных вод, несоблюдение санитарных норм (выгул собак, неконтролируемые свалки органических отходов, плохое функционирование канализационных систем и др.). Как следствие почва загрязняется аммиаком, солями аммония, мочевиной, индолом, меркаптанами и другими продуктами разложения органики. В почве образуется дополнительное количество аммиака, который затем перерабатывается бактерииями в нитраты.

Актуальность изучения круговорота азота в антропогенных биоценозах

Между литосферой, гидросферой, атмосферой и живыми организмами Земли постоянно происходит обмен химическими элементами. Этот процесс имеет циклический характер: переместившись из одной сферы в другую, элементы вновь возвращаются в первоначальное состояние.

Антропогенные биоценозы — это особые природные сообщества, сформировавшиеся под непосредственным влиянием человека, который сам может создавать новые ландшафты и серьёзным образом изменять экологическое равновесие. Кроме того, деятельность человека оказывает огромное влияние на круговорот элементов. Особенно заметным оно стало в последнее столетие, потому что произошли серьёзные изменения в природных круговоротах за счет добавления или удаления присутствующих в них химических веществ в результате вызванных человеком воздействий. Азот является элементом, необходимым для существования животных и растений, он входит в состав белков, аминокислот, нуклеиновых кислот, хлорофилла, гемов и др. В связи с этим значительное количество связанного азота содержится в живых организмах, «мёртвой органике» и дисперсном веществе морей и океанов.

Очень важно изучать и контролировать круговорот азота, особенно в антропогенных биоценозах, потому что небольшой сбой в какой-либо части цикла может привести к серьёзным последствиям: сильным химическим загрязнениям почв, зарастанию водоемов и загрязнению их продуктами разложения отмершей органики (аммиак, амины и др.), высокому содержанию растворимых соединений азота в питьевой воде.

Для изучения особенностей круговорота азота можно использовать комплексную методику по изучению содержания ионов нитритов (NO2-), нитратов (NO3-) и аммония (NH4+)в почве и её микробиологических показателях.

Источник