Почва: волшебная субстанция, без которой не было бы жизни на земле

Грязь. Жижа. Земля. У нас много синонимов для этого вещества, но, положа руку на сердце, можно сказать, что мы практически о нем не задумываемся. Да и думать там нечего. Но без почвы жизнь, возможно, никогда бы не смогла процветать вдали от воды. Без почвы мы определенно были бы мертвы.

Почва имеет решающее значение практически для каждого аспекта жизни на земле, от хранения и фильтрации воды до регулирования климата, предотвращения наводнений, круговорота питательных веществ и разложения. Грязь под ногами является исключительным источником биоразнообразия: по некоторым оценкам, порядка четверти всех видов живут в земле. И мы до сих пор не открыли всех ее сокровищ: в январе 2015 года ученые объявили, что первый новый антибиотик за последние 30 лет был обнаружен в почвенных бактериях.

«Биоразнообразие почвы остается в значительной степени незамеченным, но имеет решающее значение для здоровья людей», — говорят Тандра Фрейзер и Диана Уолл из Global Soil Biodiversity Initiative.

ООН назвала 2015 год Годом почв, и 5 декабря был Всемирным днем почвы. Если когда-нибудь и наступит время отдать дань этой недооцененной субстанции, то это время сейчас. Откуда берется почва и почему она играет основополагающее значение для жизни на земле?

Метеорит Мерчисон: углеродистый хондрит

Во время рождения Солнечной системы, до того как образовалась наша планета, строительные блоки почвы скрывались в чернильной темноте космоса. Об этом свидетельствуют метеориты, известные как углеродистые хондриты, которые появились на рассвете Солнечной системы и которые богаты глинистыми минералами, из которых состояла самая ранняя почва на нашей планете.

После образования Земли, около 4,6 миллиарда лет назад, эти богатые глиной первобытные почвы оказались разбросаны по нашей молодой планете. Но условия были жесткими: частые и массивные падения метеоритов плавили и измельчали крупные объемы этих первых залежей весьма скоро после их формирования.

«Существует дискуссия о том, могла ли вся поверхность Земли быть расплавленной», — объясняет Грегори Реталлак, эксперт по древним почвам из Университета штата Орегон в Юджине, США. Он поддерживает теорию о том, что не больше половины Земли было расплавлено одновременно.

Примерно 3,8 миллиарда лет назад условия на Земле начали стабилизироваться. Постоянная метеоритная бомбардировка, которая превратила планету в ад, к этому моменту пошла на спад, позволив конденсироваться жидкой воде с образованием озер и морей. Это важный момент в истории почвы. Жидкая вода выветрила твердые породы Земли, создав минеральные вещества и образовав больше постоянной почвы.

Первая жизнь на Земле появилась, вероятно, чуть позже, примерно 3,5 миллиарда лет назад; об этом говорят самые ранние свидетельства, которые мы нашли в окаменелостях, которые образовались на скалистых берегах и напоминают микробные маты — строматолиты — которые до сих пор находят на Земле.

Почти с самого начала существования жизни почва начала подвергаться влиянию — и также влиять — жизни. К примеру, те первые микробные маты состояли из фотосинтезирующих организмов, которые вырабатывали огромные объемы органических веществ, используя энергию солнца. Эта органическая материя постепенно выстраивалась на береговой линии, где смешивалась с минералами, высвобожденными из пород под действием эрозии, создавая, возможно, первую истинную почву.

Современные строматолиты в Австралии

Но это была не та почва, к которой мы привыкли. Та почва с трудом сохраняла воду и питательные вещества, которые могли поддерживать жизнь. Емкость почвы зависит от пор, которые образуются между гранулами; простая структура первой почвы означала, что та быстро осушалась, в процессе чего вымывались питательные вещества. Из-за этого земля оставалась негостеприимной средой обитания, и жизнь была ограничена береговой линией, где вода была более доступной.

Ни один организм не имел приспособлений, которые позволяли бы ему отойти от берега и полностью колонизировать некачественную землю. Ключом к колонизации земель стало сотрудничество — если точнее, появление лишайников между 700 и 550 миллионов лет назад.

Лишайники весьма примечательные организмы. Их ткани образованы мутуалистическими взаимосвязями водорослей и грибов, а иногда также бактерий — эти организмы представляют три различных царства жизни. Лишайники являются чрезвычайно устойчивыми и прекрасно адаптируются, благодаря этому уникальному симбиозу.

Водоросли могут фотосинтезировать, обеспечивая лишайник энергией, а грибок собирает воду, спасая лишайник от обезвоживания. Грибы имеют длинные тонкие нити, которые прекрасно собирают воду из окружающей среды, а также могут утилизировать воду во время дыхания. Что более важно, лишайники, содержащие фотосинтезирующие бактерии — цианобактерии — способны вытягивать из окружающей среды азот, который выделяется после их смерти, удобряя почву.

Работая вместе, эти разнообразные организмы объединяли свои навыки, чтобы колонизировать мрачные безжизненные почвы, покрывавшие континенты полмиллиарда лет назад. Даже сегодня лишайники являются одними из самых легко адаптирующихся организмов на Земле.

Лишайники весьма стойкие организмы

«Лишайники могут колонизировать голые скалы, — говорит Пол Фальковский из Университета Рутгерса в Нью-Джерси, США. — Они также производят органические кислоты, которые повышают выветривание горных пород».

Это означает, что лишайники не только продвигались к первым почвам на Земле — они также меняли их. Ускоряя выветривание горных пород, лишайники выпускали еще больше питательных веществ в почву, делая ее более плодородной, и прокладывали путь для других форм жизни. «Лишайники играли важнейшее значение в колонизации растениями земли», — говорит Фальковский.

Вторая волна колонизации началась 440 миллионов лет назад — очень скоро первые наземные растения начали изменять почву вокруг себя. «Они создали более выраженную структуру почвы, — объясняет Реталлак, — и способствовали выделению питательных веществ, фосфора и калия в почве. Этот процесс удобрил как сушу, так и море».

Ключом к удобряющей силе растений были грибы в их корневой системе. Эти «микоризы» появились 500 миллионов лет назад, еще до того, как у растений появились корни.

Подобно грибам в лишайниках, микориза получала энергию, сотрудничая с фотосинтезирующими растениями. И, опять же, как с лишайником, выгоду получали обе стороны: микориза наращивала нити, расширяя охват растения и делая его более стабильным, позволяя ему высасывать азот и другие питательные вещества из почвы.

Нити микоризы также зарывались в породы, выпуская питательные вещества, фосфор, кальций и железо, способствуя росту объема почвы.

Почва важна для многих видов жизни

Ученые считают, что эти мутуалистические отношения имели важнейшее значение для эволюции наземных растений — и эта гипотеза укрепилась 15 лет с открытием 460-миллионолетней ископаемой микоризы.

«Эти взаимовыгодные отношения помогли растениям колонизировать земли до того, как у них появились корни, и до образования известной нам сегодня почвы, — объясняет Кэти Филд из Университета Лидса в Великобритании. — Со временем растения эволюционировали, чтобы стать более конструктивно сложными, разрабатывали обширную систему сосудов, листьев и корней». Это принесло еще больше органического вещества в почву и помогло стабилизировать ее от эрозии.

Сегодня мутуалистические отношения вроде таких формируют основу глобального круговорота питательных веществ, без которых мы бы голодали. Более 80% современных растений образуют связи в виде микоризы с нитчатыми грибами, и они играют важную роль в высвобождении азота в почве.

Микориза также образует огромные сети, которые стабилизируют структуру почвы и позволяют растениям сообщаться — такой себе «интернет Земли».

Корни растений — дом для грибов

Пока растения постепенно колонизировали землю и выводили огромные количества органического вещества в почву, ее способность хранить воду увеличивалась. Хранение и фильтрация воды даже сегодня — одна из важнейших ролей почвы: мы зависим от нее, получая питьевую воду и орошая свои угодья. Способность хранить воду у почвы также важна для снижения риска наводнений и предоставляет важный буфер против засухи.

Вода в почве имеет два названия. Ниже определенного уровня, где почва насыщена, она называется грунтовой водой; выше, где воды меньше, она упоминается как влажность почвы.

Грунтовые воды составляют 20% мировых запасов пресной воды, хотя в общем выражении это меньше 1% всей воды на Земле. Это важный резервуар для нашей питьевой воды и ирригационных систем.

Есть в эволюции современных почв последняя глава. Где-то между 490 и 430 миллионов лет назад животные впервые вышли из океанов и начали колонизировать все более цветущую землю. Где-то 420 миллионов лет назад процветали наземные беспозвоночные — и почва, как следствие, менялась.

Эти первые жители земли были травоядными, поглощали маты водорослей и лишайники, которые царили на земле, и возвращали питательные вещества в почву. Они также начали зарываться и колонизировать почву, наполняя ее мертвой органической материей и тщательно смешивая ее с глиной и другими минералами, выветренными из камней. Их действия снабдили почву еще более отличной структурой и помогли растениям в дальнейшем развитии вдали от воды.

Разнообразие живых организмов в почве быстро увеличивалось. Появились новые беспозвоночные, многоножки, ногохвостки, клещи и первые предки пауков. Примерно 360 миллионов лет назад почва уже была по большей части такой, как сегодня, и уже тогда можно было найти весь список сортов почвы под ногами — включая болотные и лесные почвы.

«На Земле появились все основные сорта почвы за исключением почвы пастбищ, — объясняет Реталлак. — Луга появились лишь 65 миллионов лет назад, после исчезновения динозавров».

История почвы была сформирована физическими факторами и живыми организмами, в процессе динамического образования цепочки взаимодействующих событий, на заре геологического времени, миллиарды лет назад. История почвы продолжает разворачиваться, как следствие наших действий в течение последних нескольких столетий.

До 1960 года цикл азота по всему миру был примерно сбалансирован. С тех пор использование азотных удобрений выросло на 800%. Слишком много питательных веществ может быть хуже, чем ничего, — избыток азота вымывается в реки и ручьи, где приводит к цветению водорослей, высвобождению закиси азота, опасного парникового газа и порождает опасность для здоровья человека.

Это изменение — крупнейшее в азотном цикле за 2,5 миллиарда лет, и оно может иметь серьезные последствия для наших продуктов питания и климата.

Нарушения ключевых питательных циклов в почве вызывают особенное беспокойство, поскольку почвенная система имеет тенденцию медленно реагировать на изменения — любой вред, который причиняют люди сегодня, возможно, придется исправлять десятками или сотнями лет.

Почва также может быть прямым источником парниковых газов. Улавливая органическую материю, почва является одним из крупнейших хранилищ углерода, мешающих ему стать углекислым газом в атмосфере. Но когда сжигают торфяники, углерод находит свой путь обратно в атмосферу.

Современные методы ведения сельского хозяйства также вредны для микоризы, они снижают способность наших культур получать жизненно важные питательные вещества и ухудшают структуру почвы в этом процессе.

В сущности, наше сельское хозяйство оборачивает вспять миллиарды лет эволюции почвы и делает нашу почву более уязвимой к эрозии. По сути, половина верхнего слоя почвы мира, самая активная и важная часть почвы, была утрачена за последние 150 лет.

Разрушенная почва удерживает меньше воды и питательных веществ, на ней сложнее выращивать урожай, земля становится уязвимой к наводнению и засухе. Осадкам из почвы тоже нужно куда-то деваться, поэтому эрозия почвы загрязняет наши реки и ручьи, убивая организмы, в них живущие.

И эта проблема лишь усугубляется. Интенсификация сельскохозяйственных процессов разрушает почвы по всему миру, и когда население планеты достигнет 9 миллиардов к 2050 году, безопасность будущего нашей пищи будет под большим вопросом.

Хорошие новости в том, что если мы начнем заботиться о почвах мира уже сегодня, то среди прочего сможем воспользоваться их способностью накапливать углерод, что поможет нам в борьбе с последствиями изменения климата.

Возможно, мы нечасто об этом задумываемся, но почва молча поддерживает наше существование. Защищая почву как важную часть мировой экосистемы сегодня, мы будем в полной уверенности, что она продолжит обеспечивать нас чистой водой, вкусной едой и гостеприимным климатом в далеком будущем.

Источник

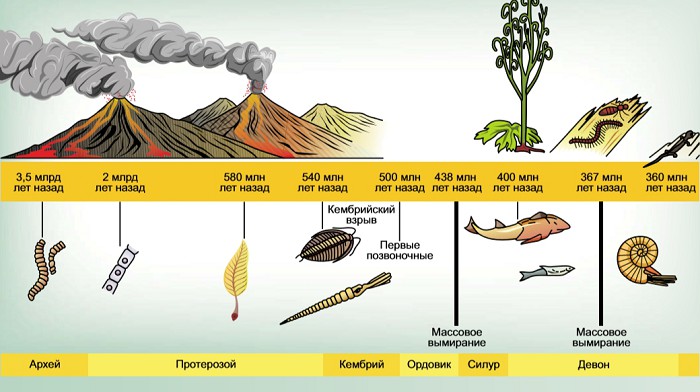

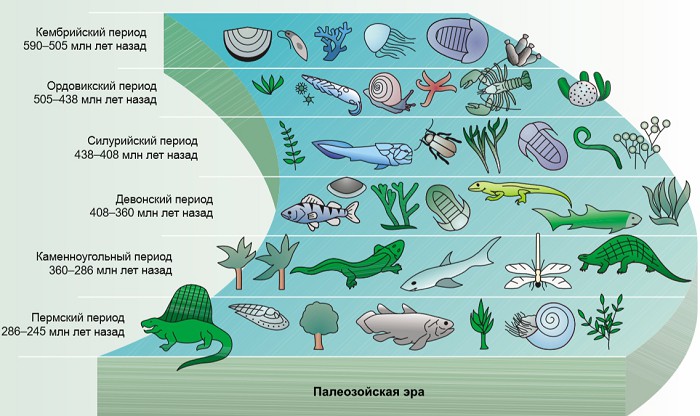

Палеозойская эра (540–252 млн лет назад)

После протерозоя наступает новый геологический этап земного развития, который называют палеозойской эрой (от греческих слов «палеос» — древний и «зоя» — жизнь). Он продолжался примерно 289 млн лет: начался около 541 и закончился 252 млн лет назад.

Облик Земли в этот период, как и раньше, продолжал меняться: поднимались и опускались под воду горы, перестраивался климат, жизнь то стремительно развивалась, то переживала новые катастрофы.

Движение земной коры (540–250 млн лет назад)

Границы океана и суши продолжали трансформироваться. Ранее полагали, что это происходило за счет вертикального движения участков земной коры. Сегодня же наиболее распространена теория немецкого геолога Альфреда Вегенера о горизонтальном дрейфе («плавании») континентов.

В современном звучании доработанное предположение Вегенера называется теорией тектоники (движения) литосферных плит. В земной мантии есть хрупкий верхний слой (60–250 км), который называется астеносфера (в переводе с греческого — «бессильный шар»). На ее поверхности «плавают» плиты земной коры — основания континентов.

Сама же астеносфера не находится в покое: за счет глубинных ядерных реакций и разницы в плотности неоднородных частей мантии вещество этого слоя перемещается. Вместе с ним приходят в движение плиты земной коры. Столкновение этих огромных образований приводит к деформации их краев и появлению складок — гор. Мы уже упоминали о том, что континентальная плита при соударении подминает под себя океанический пласт, который распределяется ниже в астеносфере.

Движения земной коры вызывали в палеозое такие геологические изменения, как поднятия суши и отступления океана. К началу этого периода на планете уже существовали крупные блоки коры континентов: Восточно-Европейская, Сибирская, Китайско-Корейская, Южно-Китайская, Северо-Американская, Бразильская, Африканская, Индостанская и Австралийская платформы. Значит, горообразовательные процессы обходили стороной эти «оазисы геологического покоя».

Как и раньше, вулканические лавы, пепел и газы поднимались из недр планеты по глубоким трещинам. Обломки древних плит и застывшая магма накапливались в районе подвижных геосинклиналей. Так в палеозойскую эру формировались новые континенты, а к небу вздымались только что появившиеся горы.

С точки зрения запасов полезных ископаемых палеозойские горообразования (как и предыдущие) оказались чрезвычайно необходимы будущему человечеству. Горы Урала, Алтая, территория нынешнего Казахстана, запад Европы и Северная Америка получили в наследство от палеозойской эры обширные залежи руд, а останки болот и лесов превратились благодаря деятельности бактерий в угольные, нефтяные и газовые месторождения Подмосковья, бассейнов рек Волги и Печоры, Караганды, Донецка, а также Ирана и Северной Америки.

После раскола древнейшей Родинии сухопутная жизнь продолжалась на двух гигантских материках: Гондване на юге и Лавразии на севере.

К концу палеозойской эры Гондвана и Лавразия соединились в новый суперконтинент — Пангею. Дрейф материков продолжается до сих пор. Существует научное предположение, что они еще раз соединятся когда-нибудь в новый суперконтинент, который заранее получил имя Пангея Ультима (окончательная). Хотя, учитывая вечные движения земной коры, вряд ли и это грядущее образование окажется «окончательным»…

Экзоскелет — шаг древних существ вперед (570 млн лет назад)

Уже в самом начале палеозоя эволюция живых организмов привела к появлению нового полезного приспособления: в течение короткого периода времени многие существа обзавелись внешним минеральным скелетом. Экзоскелет (от греческого «экзо» — внешний) защищал от опасностей внешней среды и помогал поддерживать форму тела постоянной, преодолевая земное притяжение, что стало особенно важным при выходе первых обитателей моря на сушу в недалеком будущем. Наличие у животных раннего палеозоя экзоскелетов облегчало жизнь в будущем палеонтологам, изучающим древнюю фауну, — в отложениях тех времен они стали обнаруживать не только косвенные признаки жизнедеятельности, но и прямые указания на существование древних организмов.

Появление в атмосфере и гидросфере достаточного количества свободного кислорода обеспечило жителей палеозоя источником доступной энергии. Ею воспользовались губки, моллюски, кораллы, трилобиты и плеченогие, сшивая из растворенных в морской воде солей прочные панцири или синтезируя специальную полисахаридную броню — хитин. Это новое приспособление оказалось столь удачным, что разные формы жизни одновременно воспользовались внешним скелетом независимо друг от друга.

Трилобиты — древнейшие членистоногие, обитавшие в мелководных морях палеозойской эры. Некогда эти организмы были очень многочисленны, но потом их становилось все меньше, и в итоге они вымерли.

Экзоскелетом пользовались не только многоклеточные, но и одноклеточные существа, такие как фораминиферы, обладавшие красивыми и сложно устроенными (только уж очень мелкими) раковинами. Если вы хоть раз держали в руках мел, значит прикасались к останкам древних фораминифер — их панцири в основном состоят из этой породы.

Кроме трилобитов, времена расцвета переживали и другие членистоногие. Из палеозойских ракообразных можно выделить аномалокарисов — гигантских креветок, у которых по бокам были гибкие лопасти для плавания.

Пионерами суши оказались, по всей видимости, защищенные экзоскелетом членистоногие: многоножки, скорпионы, насекомые, пауки.

Период расцвета рыб также приходится на средний палеозой.

В отличие от обладателей экзоскелета, рыбы обзавелись более совершенным внутренним скелетом, который позволил сочетать конструктивную жесткость тела с гибкостью. Самые древние рыбьи скелеты были из хрящей (как у современных акул и скатов), позже появились и костные скелеты.

Постепенно биосфера развивалась, сообщества становились сложнее, а пищевые цепочки длиннее. Палеозойской жизни уже не грозила вероятная катастрофа протерозойских времен, когда слишком разросшиеся водоросли могли убить большую часть жителей океана. Теперь в ответ на рост количества водорослей размножились и травоядные животные, а следом — хищники, которые ими питались. Хищники палеозойской эры становились крупнее — ракоскорпион птериготус, например, вырастал до 2 м и обладал внушительными клешнями.

Одновременно с развитием новых форм жизни отмирали существующие, хуже приспособленные к меняющимся условиям.

Освоение суши древней жизнью (480–450 млн лет назад)

В начале палеозойской эры на Земле преобладал сухой и теплый климат, напоминавший современный пустынный, хотя некоторые области сохраняли тропическую влажность. К концу палеозоя он стал холоднее.

В течение этого периода море и суша часто менялись местами.

В результате этих перемен в появляющихся мелких морях кипела жизнь, а на суше, которая еще недавно была дном водоемов, оставались обитатели, поставленные перед жестким выбором: приспособиться к новым условиям или погибнуть. Первыми на землю вышли растения — только они, будучи автотрофными (питающимися самостоятельно, фотосинтезирующими) организмами, могли поселиться на безжизненных камнях. У животных не было возможности заселить пустынную сушу первыми из-за отсутствия пропитания.

Растения псилофиты первыми шагнули на берега мелководных морей из воды. Они напоминали современные мхи: небольших размеров, без разделения на основные органы, характерные для высших растений. У псилофитов не было корней — их заменяли присоски-ризоиды, которые подходили для беспочвенной планеты. У некоторых экземпляров не было даже стебля. По сути это были водоросли, которые впервые показались на неведомой им суше.

Древнейшие растения суши без органов и сосудов, которые у современных растений отвечают за проведение воды и питательных веществ к каждой клетке, были вынуждены целиком полагаться на диффузию воды. Поскольку ее скорость в твердых телах очень низкая, они либо оставались низкорослыми, как современные мхи, либо вынуждены были находиться у полосы морских приливов.

Однако процесс развития не остановить. Постепенно первые обитатели суши превращались в высшие растения и покидали водную среду обитания.

Бурное развитие жизни в палеозойскую эру подразделяют на несколько периодов.

К концу девона суша уже утопала в зелени. В следующий период с говорящим названием «каменноугольный» было положено начало современным месторождениям нефти, газа и угля — остаткам древних лесов.

Выход на сушу стимулировал живые организмы к еще большему видовому разнообразию, требуя новых и новых механизмов приспособления. В мелких девонских морях появились кистеперые рыбы, способные пережить кратковременную засуху, зарывшись в ил, и даже переползти в новый водоем. При этом они опирались на крепкие и сильные грудные плавники, от которых и произошло их название. Это были достаточно крупные (1,5–2 м) существа. Одна из таких рыб (латимерия) дожила до наших дней и была сравнительно недавно обнаружена в Индийском океане в районе Сейшельских и Коморских островов.

Увидеть латимерию можно в Зоологическом музее в Москве. Однако грудные плавники — не самое главное приспособление кистеперых рыб. Другое название этих существ — двоякодышащие. Кроме обычной для всех рыб системы жаберного дыхания, у латимерии было обнаружено подобие легких, которое позволяло дышать воздухом.

Дело в том, что плавательный пузырь (который есть у кистеперых, как у большинства их сородичей) взял на себя функции газообмена, обычно происходящего в легких: он покрыт у двоякодышащих рыб густой сетью тонких кровеносных сосудов, через стенки которых в одну сторону поступает кислород, а в другую — выдается углекислый газ. Выйдя на сушу, кистеперые рыбы вполне могли стать ее первыми позвоночными обитателями и дать начало будущим земноводным. Вероятно, это произошло в конце силурийского периода.

Вскоре среди земноводных появились первые крупные хищники. Одним из них был мастодонзавр (длина достигала 6 м, вес — 1000 кг), который жил в пресноводных озерах и болотах, питаясь рыбой.

Его сходство с лягушками заключалось в том, что он не мог обходиться без воды и на сушу выползал лишь от случая к случаю. Позже, в пермском периоде, когда климат стал не таким влажным и водоемы пересохли, мастодонзавры вымерли.

Земноводные, даже выползая на сушу, сохраняли жизненную связь с водой, что отражено уже в самом названии этого класса. Они могут существовать лишь вблизи водоемов или во влажной среде. В особенности от нее зависит размножение земноводных: икра лишена защиты от пересыхания (скорлупа появится у пресмыкающихся только позднее), а ее оплодотворение тоже происходит в воде, как у рыб.

По-настоящему сухопутными позвоночными первыми стали не земноводные, а пресмыкающиеся (или рептилии), которые появились позднее, в конце палеозоя. Изначально все они заселили сушу, но потом многие вернулись обратно в воду, а некоторые, например птерозавры, освоили даже воздух. Яйца пресмыкающихся уже надежно были защищены от пересыхания скорлупой. Это давало возможность откладывать их на суше. Так, кстати, поступают даже морские черепахи, которые находятся в воде большую часть своей жизни. Развивающийся в яйце эмбрион имеет достаточный запас питательных веществ, сконцентрированных в желтке. На свет уже стал появляться вполне сформированный живой организм, а не личинка вроде головастиков.

Одним из самых ранних известных пресмыкающихся является небольшая (30–40 см) ящерица никтифрурет, останки которой были найдены в 1938 г. известным советским ученым-палеонтологом и замечательным писателем-фантастом Иваном Антоновичем Ефремовым. Он счел свою находку останками ночного животного, отсюда и название (в буквальном переводе с греческого — «несущий ночную стражу»). Как и всех рептилий, никтифрурета от внешних опасностей защищала плотная чешуя.

Как и среди других классов живых существ, у пресмыкающихся встречаются и хищники, и растительноядные. Самыми первыми примитивными рептилиями каменноугольного периода были, очевидно, звероподобные пеликозавры.

Именно от более поздних звероподобных ящеров произошли, по всей видимости, первые млекопитающие. Только случилось это гораздо позже — в последовавшую мезозойскую эру.

Развитие растений. Возникновение почвы (450–400 млн лет назад)

После того как сушу стали заселять мохоподобные псилофиты, растения сделали следующий важнейший шаг вперед — их тело стало делиться на органы, которые выполняли различные функции. В отличие от древних псилофитов и современных мхов, которые используют диффузию для доставки нужных веществ к каждой клетке, эти растения были более сложно организованы — в их органах появились сосуды, поэтому более сложные растения называют сосудистыми. Ученые полагают, что они возникли 450 млн лет назад на севере древней Гондваны, а оттуда уже расселились по всему миру. Первыми сосудистыми растениями времен силура были плауны и их родственники. Плауны, живые посланцы палеозойской эры, процветают на Земле до сих пор.

Первые сосудистые растения были небольших (до 10 см) размеров, как и их мохоподобные предки. Вначале они также селились недалеко от водоемов. Однако прошло не так много времени — и из древовидных плаунов, хвощей и папоротников сформировались целые леса. Плауны лепидодендроны и хвощи сигиллярии покачивали пучками своих узких и длинных листьев на высоте уже 25–30 м от земли. У каламитовых гигантских плаунов листья делились на тонкие нити, которые создавали полутень над древними болотами.

Сосудистые растения стали осваивать даже самые засушливые области планеты. Их средообразующая роль была огромна — ведь именно растительность задает темп развития во всяком биологическом сообществе и определяет набор видов животных. Вместе с сосудистыми растениями жизнь стала проникать во все уголки Земли.

Направленным вверх стволам отныне не были страшны песчаные заносы, которые вызывал ветер. Биохимия растений становилась сложнее, и на свет появился абсолютно новый тип ткани — древесина.

Ее возникновение в свою очередь привело к появлению новых живых существ, которые уже могли специализироваться на расщеплении новой трудноразложимой ткани растений. В природе эта роль закрепилась за грибами.

С появлением массивных деревьев обострилась проблема их прикрепления к земле: ризоидов для тяжеловесного ствола уже было явно недостаточно. Так у сосудистых растений появилась развитая корневая система. Корни скрепляли пески, а их отмиравшие останки смешивались с неорганическими частицами, образуя почвы. До палеозойской эры на суше не было ничего, похожего на привычную нам почву, — только камни и пески.

Значение появления первых сосудистых растений для палеозойской биосферы невозможно переоценить. Благодаря ему началось отложение почв, которое снабдило будущие поколения организмов ресурсом органических веществ, суровый климат смягчился, разнообразие биологических сообществ резко возросло. Выйдя из воды, жизнь преобразила облик планеты. Впервые стало возможным появление роющих и лазящих животных с приспособленными для этого конечностями.

Гибель 9/10 форм жизни (252–250 млн лет назад)

Как мы уже знаем, осадочные породы — это своеобразные пошаговые снимки времени. Слой за слоем они хранят останки живых организмов в той последовательности, в которой они жили на Земле. Каково же было изумление ученых, обнаруживших, что в течение 4–5 млн лет после пермского периода палеозойской эры эти породы практически не содержали останков живых организмов. Попытки ученых найти хотя бы микроскопические раковины фораминифер и радиолярий, обломки коралловых рифов или залежи угля, относящиеся к тем временам, так и не увенчались успехом. Ни на одном континенте — от Евразии до Антарктиды — следов жизни, которые бы принадлежали тому периоду, попросту нет. Приходится признать, что в конце палеозоя произошла какая-то таинственная катастрофа, отбросившая Землю назад в безжизненное состояние. Эта катастрофу называют массовым пермским вымиранием.

Это было не первое и не единственное вымирание жизни на нашей планете, но, пожалуй, самое катастрофическое из всех.

После такого события планета не досчиталась около 90% своих жителей. Эта катастрофа даже более значима, чем известное вымирание динозавров, произошедшее позднее. Среди множества погибших видов были известные нам трилобиты и некоторые моллюски, хвощи и плауны, которые царствовали на Земле, заметно сократили свое разнообразие.

Ученые выдвигали много различных версий возможных причин катастрофы, но ясной картины произошедшего у науки нет до сих пор. Скорее всего, этому послужило сразу несколько причин.

Среди них могло быть внезапное потепление, которое привело к химическим изменениям в водах океана и в атмосфере. В таком случае жизнь мог убить дефицит кислорода. Если это сопровождалось снижением влажности климата, превратившим планету в пустыню, то результат вполне мог оказаться катастрофическим.

Существует версия космического бедствия — падение серии крупных метеоритов либо столкновение Земли с астероидом диаметром в несколько километров. При этом вполне вероятно выделение энергии, которая равна одновременному взрыву миллионов ядерных бомб. Такое событие вполне могло заставить угаснуть жизнь на нашей планете.

В настоящее время наиболее популярна гипотеза об усилении деятельности вулканов, погубившем все живое. Особенно парадоксально, что именно эти огненные горы, как мы помним, во время протерозойского оледенения помогли Земле оттаять и восстановить жизнь.

Эта версия кажется весьма правдоподобной: вполне можно представить, что потоки огненной лавы, частые выбросы вулканического пепла, закрывающие вместе с облаками ядовитых газов солнечный свет, в пермском периоде действительно могли вызвать изменение облика Земли и, как следствие, массовую гибель всего живого.

Источник