Содействие естественному возобновлению леса

Содействие естественному возобновлению леса заключается в том, чтобы сохранить весь жизнеспособный подрастающий молодняк хозяйственно ценных пород деревьев, произраставших на месте вырубки до отведения лесосеки, после проведения лесозаготовок. При этом потребуется определенный уход за ними, и не только по окончании лесосечных работ, но и на вырубках 3 — 5-летней давности, пока молодые деревца не войдут в полную силу и дальнейшее продолжение их роста не будет вызывать опасений. При желании и наличии средств (удобрения недешевы, но эффективны) можно произвести подкормку поверхности почвы минеральными удобрениями, от этого улучшится ее состав, что способствует укреплению оставшихся на лесосеке растений, но надо учесть, что улучшение условий влияет не только на восстанавливаемые хвойные растения, но и на другие, которые могут заглушить их.

После завершения лесосечных работ оставшиеся деревца сразу требуют ухода, «первой скорой помощи», и она может быть оказана только рядом находящимися лесозаготовителями. Этот уход включает в себя: освобождение и оправку прижатых порубочными остатками растений ценных пород, возвращение на место частично вывернутых корневых систем, засыпку почвой оголенных корней, вырубку усыхающих и механически поврежденных растений.

Сохранение жизнеспособного подрастающего молодняка является одним из основных способов содействия естественному возобновлению во всех районах и типах лесов. На вырубках с недостаточным количеством подрастающего молодняка хозяйственно ценных пород могут проводиться дополнительные меры содействия естественному возобновлению, такие как минерализация, удобрение почвы (имеет смысл только при наличии на вырубленной площади самосева), дополнительная посадка культур. На участках леса в древостоях, намеченных в рубку, и на вырубках, имеющих оставленные взрослые деревья-обсеменители, минерализацию почвы проводят в урожайные для семян ценных пород годы (для того чтобы «семя упало на благодатную почву» и дало всходы). В еловых древостоях, в местах, где под пологом леса нет подрастающего молодняка, минерализацию почвы проводят за 7 — 10 лет до рубки, в сосновых — за 3 — 5 лет. Это мероприятие выполняют в однопородных хвойных древостоях в конце лета и осенью, а в смешанных — поздней осенью после опада листвы. Для оценки эффективности минерализации почвы на 5ый год после ее проведения учитывают самосев и подрост молодняка.

Минерализацию почвы лучше проводить на вырубках с сухими и свежими почвами, легкими по механическому составу (песчаные, супесчаные, легкосуглинистые). На вырубках с относительно плодородными почвами (сосняки и ельники разнотравные, липняковые и близкие к ним типы леса) минерализация не проводится.

В соответствии с действующими «Правилами рубок» обсеменители обязательно должны быть оставлены на всех лесосеках, предназначенных для последующего естественного возобновления. Они могут располагаться в виде отдельных деревьев, групп деревьев, куртин и семенных полос. Вид расположения обсеменителей выбирается дифференцированно по группам типов леса в зависимости от ветроустойчивости древостоев. В условиях произрастания, где не бывает сильных ветров, оставляются отдельные деревья, в наименее ветроустойчивых целесообразно высаживать семенные куртины.

При рубке леса жизнеспособные елочки, сосенки и другой молодняк хозяйственно ценных пород деревьев необходимо сохранить в соответствующих им условиях мест произрастания. Выросшее под пологом взрослых деревьев маленькое деревце более устойчиво к неблагоприятным факторам, хотя и лишено «родительской поддержки и опоры», но находится у себя дома.

Жизнеспособность подрастающего молодняка хвойных пород можно определить по его внешнему виду и видимым признакам: густая хвоя ветвей, зеленая окраска хвои. У деревца высотой более 1 — 1,2 м должна быть симметричная крона, достаточно широкая (не менее 1/3 высоты ствола). Значительный прирост в высоту за определенный промежуток времени также характеризует дерево с большой жизненной силой. Наиболее жизнеспособным является подрост, в котором деревца растут вместе группой.

Подрастающие ели можно отнести к нежизнеспособным, если они имеют зонтикообразную форму кроны, редкую хвою, бледно-зеленую или желтую окраску хвои у концов ветвей, обилие отмерших ветвей в нижней части кроны. Нежизнеспособные сосны и лиственницы характеризуются укороченной желтоватой хвоей на концах ветвей и малым годичным приростом в высоту.

Для защиты молодняка основных пород на вырубках от неблагоприятных факторов среды, более успешного его роста, для формирования биоразнообразия насаждений, свойственных определенному ландшафту на данном участке территории, и для большей устойчивости экологической системы полностью или частично нужно сохранить подрост и подлесок сопутствующих древесно-кустарниковых пород. Если разрастающаяся дополнительная растительность будет заглушать растущие основные породы, ее можно частично в дальнейшем вырубать.

Учет подрастающего молодняка проводится уже в древостоях, намеченных в рубки, а далее на вырубках после проведения лесосечных работ. При этом учете есть показатель, который весьма полезен для планирования мероприятий по лесовосстановлению, — показатель встречаемости. Он характеризует количество жизнеспособного молодняка на единицу площади, которая подлежит восстановлению. Для его нахождения по площади вырубки на произвольно выбранных площадках подсчитывается количество жизнеспособных экземпляров растений. Для получения сопоставимых результатов учет лучше проводить на площадках одинакового размера. Наибольшую точность учета обеспечивает размещение исследуемых площадок равномерно по всей площади вырубки и учет на возможно большем количестве площадок. Получения достоверных данных и небольшой погрешности учета можно добиться при количестве учетных площадок на вырубке, приблизительно равном 100. При относительно равномерном размещении подроста по площади количество учетных площадок может быть снижено до 50.

Если на вырубке (или под пологом леса при проведении учета до вырубки) имеются участки с неравномерным размещением подрастающего молодого поколения леса и разными условиями его произрастания, то учет жизнеспособного молодняка выполняют отдельно на каждом участке с одинаковыми условиями, деля этот однородный участок на такие же учетные площадки.

Для начала учета определяется однородность учитываемой территории лесного фонда. Выделяются участки с явно неодинаковым размещением подроста. Для каждого участка составляется абрис, на котором в масштабе наносятся ходовые линии, места расположения учетных площадок. Помимо хвойного подроста при учете на учетных площадках и на плане фиксируется наличие или отсутствие лиственных пород деревьев. При этом отмечаются площадки, на которых сосна или ель заглушается осиной или березой. Нежизнеспособные молодые деревца и самосев в возрасте 1 — 2 года в составе молодого поколения леса не учитываются. На глаз определяются состав, средняя высота и густота лиственных пород и эти же показатели для хвойных пород. Тип леса для выбора метода его восстановления устанавливается по таксационному описанию древостоя до его рубки. С учетом местных экономических условий и инфраструктуры решается вопрос о необходимости дополнительных лесовосстановительных мероприятий (частичных или сплошных лесных культур, реконструкции молодняка и др.).

Все площади, на которых формируется естественное возобновление и где есть опасность повреждения молодого поколения леса домашними и дикими животными, нужно огородить изгородями. На этих площадях выпас скота и сенокошение может повредить молодые, еще не вошедшие в силу деревья.

Воистину сила Природы к восстановлению после вмешательства в нее велика, но всему есть предел, «критическая черта», после перехода которой восстановление естественным образом в полной мере невозможно, тогда приходится восстанавливать ее искусственным путем: дополнительными посадками и определенным уходом за ними. В следующих номерах журнала будут предложены рекомендации по проведению этих работ.

Елена Левина

В статье использованы материалы СПБ НИИ Лесного хозяйства

Источник

Минерализация поверхности почвы

Пункт 16 Правил лесовосстановления указывает:

Содействие естественному лесовосстановлению путем минерализации почвы проводится на площадях, где имеются источники семян ценных древесных пород лесных насаждений (примыкающие лесные насаждения, отдельные семенные деревья или их группы, куртины, полосы, под пологом поступающих в рубку лесных насаждений с полнотой не более 0,6).

Минерализация почвы должна проводиться в годы удовлетворительного и обильного урожая семян лесных насаждений. Наилучший срок проведения минерализации поверхности почвы ‑ до начала опадения семян лесных древесных растений.

Работы осуществляются путем обработки почвы механическими, химическими или огневыми средствами в зависимости от механического состава и влажности почвы, густоты и высоты травянистого покрова, мощности лесной подстилки, степени минерализации поверхности почвы, количества семенных деревьев и других условий участка.

На вырубках и в насаждениях, где намечают минерализацию почвы, для оценки эффективности этих мероприятий закладывают постоянные пробные площади величиной 0,5‑1,0 га. Число их устанавливают в зависимости от размеров участков, но не менее: на площадях величиной до 10 га — одна; от 10 до 25 ‑ две; свыше 25 га ‑ три. Пробные площади разбивают на две части: одну оставляют для контроля, другую ‑ для проведения таких мероприятий, как и на всем участке. На каждой части пробной площади учитывают подрост и самосев всех пород.

Перечет самосева и подроста в возрасте от двух лет и старше проводят на учетных площадках размером 2×2 м, закладываемых рядами, через одинаковое расстояние. Число рядов (ходов) должно составлять не менее трех на каждой пробной площади. Общее количество площадок ‑ не менее 25 штук.

Данные учета заносят в учетные карточки, которые служат основанием для заполнения ведомости участков, назначенных для содействия естественному возобновлению, и тетради (книги) учета площадей с проведенными мерами содействия естественному возобновлению.

Кроме вырубок, содействие естественному возобновлению может производиться под пологом леса. Минерализацию почвы для содействия естественному лесовозобновлению проводят в древостоях с сомкнутостью крон не более 0,6 и в тех местах, где нет подроста. В еловых древостоях минерализация почвы осуществляется за 7‑10 лет до рубки, а в сосновых ‑ за 3‑5 лет. В чистых хвойных древостоях почву минерализуют в конце лета и осенью, в смешанных древостоях с участием лиственных пород в составе более 0,1 ‑ поздней осенью после опадения листьев.

Древостои, в которых проведена минерализация почвы для содействия возобновлению, подлежат рубке в зимний период.

Минерализацию почвы не проводят на вырубках с относительно плодородными, а также мокрыми почвами.

Размер обработанной площади под пологом леса должен составлять не менее 15‑20% площади участка, на вырубках ‑ 30%.

Способы и технические средства для удаления напочвенного покрова выбираются в зависимости от типов древостоя, условий их произрастания, степени задернения, типа почвы, ее влажности и плотности и т.д.

На вырубках с сухими и свежими песчаными, супесчаными почвами в группах типов леса сосняки лишайниковые, вересковые и брусничные минерализация почвы для содействия естественному возобновлению сосны осуществляется полосами шириной 20‑30 см на глубину 5‑7 см. На незадернелых 1‑3-летних вырубках со свежими и влажными супесчаными и легкосуглинистыми почвами в группах типов леса сосняки и ельники сложные и черничные минерализацию почвы производят полосами шириной не менее 1 м на глубину 7‑9 см. На вырубках с суглинистыми и тяжело-суглинистыми сырыми и влажными почвами в типах леса сосняки долгомошные и ельники чернично-мелкотравные и приручьевые минерализацию почвы на вырубках производят путем напашки пластов мощностью 10‑20 см. Расстояние между минерализованными полосами или пластами должно составлять 2‑5 м.

Для минерализации почвы на вырубках и под пологом леса применяются специальные покровосдиратели ‑ сеялки, культиваторы и плуги.

На свежих вырубках в кисличных и близких к ним типах леса рекомендуется неглубокое рыхление с удалением напочвенного слоя и подстилки до поверхности гумусного горизонта, выполняемое с помощью лесных плугов ПКЛ-70, ПЛП-135, ПЛ-1 и др. При обработке плугами ПКЛ-70, образующими ширину минерализованной полосы 1,4 м, борозды прокладывают через 2‑4 м, а при обработке плугами ПЛП-135, создающими минерализованную полосу шириной 2,7 м — через 5‑6 м. На площадках с влажными и сырыми почвами (с избыточным увлажнением) минерализацию почвы совмещают с осушительными мероприятиями, прокладывая через 10‑30 м сеть борозд. Для этого используют плуги-канавокопатели ПКЛН-500, канавокопатели ЛКА-2М и ЛКН-600 и даже экскаваторы ТЭ-3М, Э-304В, Э-5015 и др. Данную технику рекомендуется использовать на долгомощных, сфагновых, таволговых, ланцетовейниковых и др. типах вырубок с переувлажненными почвами.

Указанные плуги в большинстве случаев используют по своему основному назначению — для подготовки почвы на вырубках и под пологом леса, при искусственном лесовосстановлении и на мелиоративных работах. Более подробно о них будет сказано далее. Чаще, при минерализации почвы с целью содействования естественному возобновлению, используют различного вида покровосдиратели, рыхлители, культиваторы и фрезы. Данные орудия производят рыхление с одновременным перемешиванием подстилки и верхнего минерального горизонта полосами шириной 0,5‑2,0 м на глубину 5‑10 см. Расстояние между разрыхленными полосами в зависимости от успешности естественного возобновления составляет на вырубках 2‑4 м, а под пологом леса — 3‑6 м. Расстояние между разрыхленными полосами b также можно рассчитать, используя формулу:

где B – ширина захвата агрегата;

kм – коэффициент минерализации, принимаемый для обеспечения получения достаточного количества подроста основных пород (10‑20 тыс. шт. на 1 га) равным kм=0,25‑0,30 площади с неудовлетворительным естественным возобновлением;

kро – коэффициент, учитывающий степень минерализации в обрабатываемой полосе в зависимости от типа рабочих органов орудий и принимаемый равным: 1,0 – для плужных корпусов; 0,5‑0,6 – для машин с дисковыми рабочими органами при односледном проходе и соответственно 0,7‑0,8 и 0,9‑1,0 – при двух- и трехследной обработке;

kдв – коэффициент, учитывающий характер движения орудия, принимаемый при полосной обработке равным 1,0, а при перекрестной 1,85.

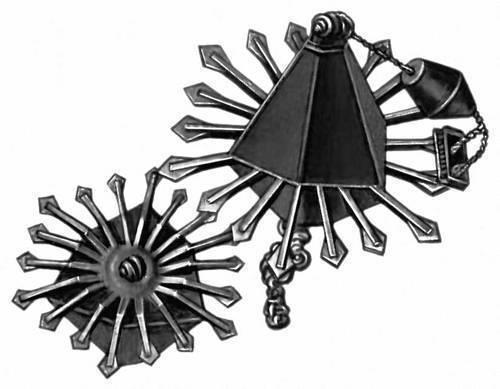

Якорный покровосдиратель ЯП-1 (рис. 2.1) предназначен для подготовки почвы на нераскорчеванных вырубках и под пологом леса путем сдирания растительного покрова до поверхности гумусного горизонта. Он представляет собой две безразмерные секции якорного типа, соединенные цепью. Первая секция более легкая и имеет форму неправильной шестигранной пирамиды, к основанию которой приварены рабочие органы в виде лап. Вторая секция более тяжелая и имеет продолговатую челнокообразную форму, посредине основания которой приварены рыхлительные лапы. При работе якорного покровосдирателя лапы передней секции сдирают напочвенный покров, а лапы задней секции рыхлят минеральный грунт на глубину 4‑5 см. Агрегатируется ЯП-1 с тракторами ТДТ-55, Онежец-300, ТЛТ-100, ТДТ-44 или ЛХТ-55, к которым он присоединяется цепью.

Рис. 2.1. Якорный покровосдиратель

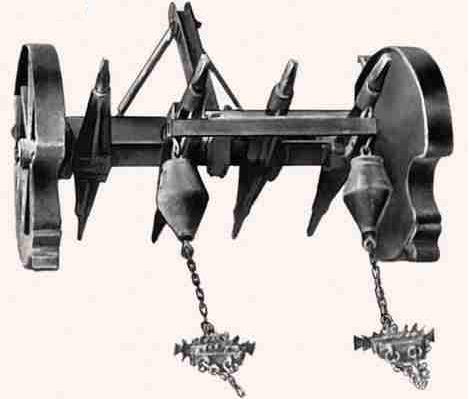

На нераскорчеванных вырубках с числом пней до 800 шт. на 1 га, захламленных порубочными остатками, валежником, камнями, а также на пустырях и гарях используют покровосдиратели-рыхлители (рис. 2.2) РЛ-1,8 и ПЛ-1,2, агрегатируемые с тракторами Онежец-300, ТЛТ-100, ТДТ-55, ЛХТ-55, Т-100М и др. Они предназначены для сдирания лесной подстилки и мохового покрова с одновременным рыхлением почвы полосами с целью содействия естественному возобновлению. Рыхлитель РЛ-1,8 состоит из рамы с консолями и прицепом, вала с двусторонним кронштейном, рабочих органов в виде зубьев, двух колес с упорами, стопорного и блокирующего механизмов. В задней части рамы установлена ось с кронштейнами, в которые вставляются долотообразные зубья. На концах оси закреплены колеса с упорами и полукруглыми пазами. При транспортировке орудия на дальние расстояния в пазы вставляют заглушки, которые придают колесам нормальную круглую форму. При движении агрегата зубья заглубляются в почву и рыхлят ее. При встрече с непреодолимым препятствием или при забивании зубьев валежником стопорный механизм освобождает колеса, и они начинают поворачивать ось с зубьями на 180°, после чего второй ряд зубьев занимает рабочее положение, а стопорный механизм снова стопорит колеса. Таким образом, зубья рыхлителя как бы «перешагивают» через препятствия. Аналогичное устройство и принцип работы имеет покровосдиратель лесной ПЛ-1,2.

Рис. 2.2. Лесной покровосдиратель

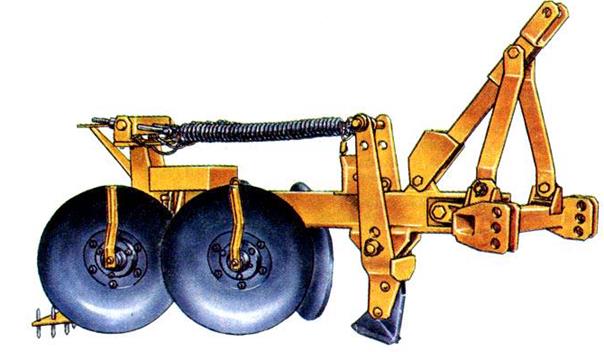

Широкое распространение для минерализации почвы на вырубках получили дисковые орудия: рыхлитель лесной РЛД-2, дисковый культиватор ДЛКН-6/8, покровосдиратель дисковый ПДН-1, культиватор бороздной КЛБ-1,7 (основное назначение — уход за культурами, посаженными в дно борозд). Устройство и принцип воздействия рабочих органов на почву у них во многом схож. В дисковых орудиях применяются сферические цельнокройные или с вырезными краями (чаще) диски, установленные под углом атаки до 45°. Диски составляют в батареи, насаживая их на квадратную ось и устанавливая между ними подшипниковые катушки, обеспечивающие кроме строго выдержанного расстояния между дисками, вращение в подшипниках (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Дисковый покровосдиратель

У рыхлителя РЛД-2 (рис. 2.4) батарея состоит из двух дисков. Батареи располагают по следам гусениц трактора, что предохраняет дисковые батареи от ударов, т.к. тракторист выбирает направление движения, исключающее наезды гусениц на пни. Кроме того, предохраняет батареи от поломок применение подпружиненных стоек, позволяющих дискам отклоняться при встрече с пнями или корнями. Предохранительные пружины имеют такие орудия, как ПДН-1 и КЛБ-1,7. У последних орудий предусмотрена регулировка угла атаки дисков за счет поворотных устройств, состоящих из подвижных и неподвижных плит, фиксируемых болтами в регулировочных отверстиях. У этих орудий также предусмотрена регулировка глубины хода до 10‑12 см за счет использования балластных ящиков.

В покровосдирателе ПДН-1 сферические диски устанавливаются на балансирах и располагаются по схеме «елочка», при этом передние и задние диски перекрывают друг друга в поперечной плоскости. Балансирная подвеска позволяет дискам копировать микрорельеф и обеспечивает высокую степень минерализации почвы. В средней части рамы орудия перед дисками шарнирно установлена подпружиненная рыхлительная лапа, которая отклоняется при встрече с препятствием. С помощью балластного ящика, закрепленного на задней части рамы, производится регулировка глубины обработки до 12 см.

Рис. 2.4. Рыхлитель лесной дисковый РЛД-2:

1 – диск батареи; 2 – стойка; 3 – предохранительная пружина; 4 – рама; 5 – навеска; 6 – высевной барабан; 7 – вал; 8 – фрикционный привод; 9 – пружина

При полосной обработке почвы участки, отводимые под содействие естественному лесовосстановлению посредством минерализации почвы, разбиваются на гоны. Целесообразно длину гона принимать не менее 200 м, а ширину — не менее 100 м. При меньших размерах участков значительная часть времени тратится на холостые переезды в конце гонов.

В багульниковых и сфагновых сосняках для фрезерования торфа с одновременной прикаткой для капиллярного поднятия влаги используют болотные фрезы ФБН-0,9 и ФБН-1,5. На свежих и слаборазвитых вырубках с числом пней до 600 шт./га при содействии естественному возобновлению используют лесную фрезу ФЛУ-0,8 (рис. 2.5). Устройство указанных фрез схожее, при этом фреза ФЛУ-0,8 унифицирована с фрезой ФБН-1,5. Основными узлами фрезы являются: рама с навесным устройством, карданная передача, конический и цилиндрический редукторы, фрезерный барабан, грабельная решетка, механизм регулировки глубины обработки и защитный кожух.

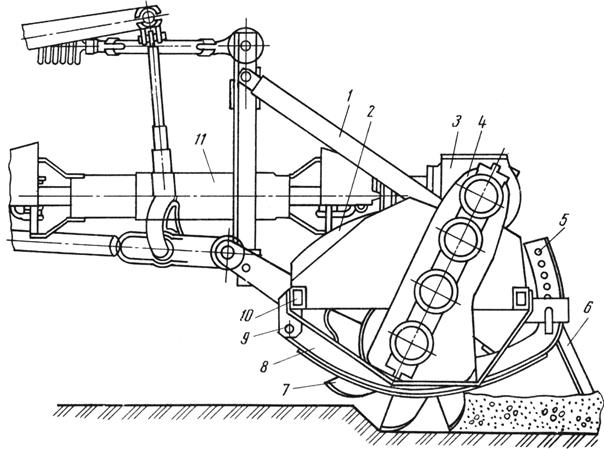

Рис. 2.5. Схема фрезы ФЛУ-0,8:

1 – навесное устройство; 2 – защитный кожух; 3, 4 – конический и цепной редукторы; 5 – регулировочные отверстия механизма заглубления; 6 – грабли; 7 – фрезерный барабан; 8 – ограничительный полоз; 9 – шарнир ограничительного полоза; 10 – рама; 11 – карданная передача

Рабочим органом фрезы является фрезерный барабан. Он содержит ведущие и ведомые диски, которые взаимодействуют между собой через фрикционные прокладки. К каждому ведомому диску крепится восемь Г-образных ножей: четыре правых и четыре левых. Ведомые диски с ножами сидят на валу свободно, а ведущие диски с фрикционными накладками установлены на валу на шлицах. Ведомые и ведущие диски прижимаются рабочими поверхностями друг к другу с помощью пружин. Передача вращения ведомым дискам при помощи фрикционов позволяет им проскальзывать на валу барабана при встрече с непреодолимыми препятствиями в виде пней, камней, крупных корней, порубочных остатков и т.д., и тем самым обеспечивать предохранение ножей от поломок. Момент срабатывания фрикционов регулируют сжатием пружин посредством двух регулировочных гаек, расположенных по бокам фрезерного барабана. Глубина обработки фрез ФБН-0,9 и ФБН-1,5 составляет до 20 см, а фрезы ФЛУ-0,8 — до 16 см.

При движении трактора с включенным валом отбора мощности фрезерный барабан вращается, и его Г-образные ножи измельчают почву и корни диаметром до 4 см, отбрасывая измельченную массу на грабельную решетку, которая дополнительно дробит крупные фракции дернины. Растительные остатки и крупные фракции задерживаются решеткой и остаются в нижней части обработанного слоя почвы, а мелкие фракции проходят сквозь решетку граблей и засыпают обработанный слой сверху. За один час работы фреза может проходить до 3 км.

Следует отметить, что содействие естественному возобновлению может быть успешным тогда, когда будет обработано 15‑25 % площади вырубки. Поскольку минерализация почвы — процесс трудоемкий, к нему следует прибегать при достаточном количестве налета семян от семенников или стены леса. При наличии обсеменителей с урожаем не ниже среднего почва должна обрабатываться на расстоянии не более чем в 100 м. В лиственных насаждениях почву обрабатывают после опадения листвы. Назначая обработку почвы орудиями для содействия естественному возобновлению, следует учитывать процент минерализации, полученный при заготовке древесины (сдирание подстилки машинами и перемещающимися деревьями и хлыстами). После появления самосева на минерализованных полосах необходимо систематически проводить за ним уход. С учетом этого может оказаться, что затраты на содействие естественному возобновлению могут приближаться к стоимости создания лесных культур. В этом случае возможно целесообразнее при отсутствии дефицита трудовых ресурсов перейти на искусственное возобновление леса.

Дата добавления: 2016-06-15 ; просмотров: 9413 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник