Карбамид (мочевина)

Минеральные удобрения , статья из раздела: Базовые удобрения

Карбамид (мочевина)

Мочевина , диамид угольной кислоты

P

K

Ca

Mg

S

Fe

Микроэлементы, %

Sе

Ag

B

Mo

Mn

Cu

Zn

Co

I

V

Карбамид (мочевина) – удобрение с амидной формой азота. Это самое концентрированное из всех азотных удобрений. Выпускается в гранулированном виде. Гранулированная мочевина обладает отличными физическими характеристиками: не слеживается, сохраняет хорошую рассеиваемость. Применяется под все сельскохозяйственные культуры в виде раствора, как для основного внесения, так и для некорневой подкормки.

Мочевина используется в качестве компонента для производства сложных удобрений и новых видов медленно действующих азотных удобрений. [5]

Нажмите на фотографию для увеличения

Содержание:

Физические и химические свойства

Карбамид (в чистом виде)

- Растворимость в воде (в 100 г): при +20°C – 51,8 г, при +60°C – 71,7 г, при +120 °C – 95,0 г.

- Карбамид растворим в метаноле, этаноле, изопропаноле, изобутаноле, этилацитате, не растворим в хлороформе.

- Мочевина способна образовывать соединения с включением неорганических веществ и с органическими веществами.

- Температура плавления – +132,7°C.

- Плотность при +25°C – 1330 кг/м 3

- При нагревании до 150°C и выше карбамид превращается в NH4NCO, затем NH3 и CO2, биурет, циануровую кислоту.

- В разбавленных растворах при 200°C возможен полный гидролиз мочевины с образованием NH3 и CO2. [7]

Карбамид (удобрение)

- Массовая доля биурета не должна превышать 1,4 %.

- Массовая доля воды по методу высушивания – не более 0,3 %.

- Рассыпчатость – не менее 100 %. [3]

Удобрения , содержащие Карбамид

Применение

Выпускается две марки карбамида: А – для промышленности и Б – для растениеводства. [3]

Сельское хозяйство

Карбамид применяют под все сельскохозяйственные культуры в качестве основного удобрения (для основного внесения), для ранневесенней подкормки озимых культур с немедленной заделкой в почву, а также для подкормки овощных и пропашных культур при помощи культиваторов-растениепитателей. Карбамид идеально подходит для некорневых подкормок растений [8] и фертигации. [6]

Зарегистрированные и допущеные к использованию в сельском хозяйстве на территории России марки карбамида размещены в таблице справа. [4]

Промышленность

Карбамид используется в промышленности в качестве сырья при изготовлении смол, клеев, а также в животноводстве в качестве кормовой добавки. [3]

Поведение в почве

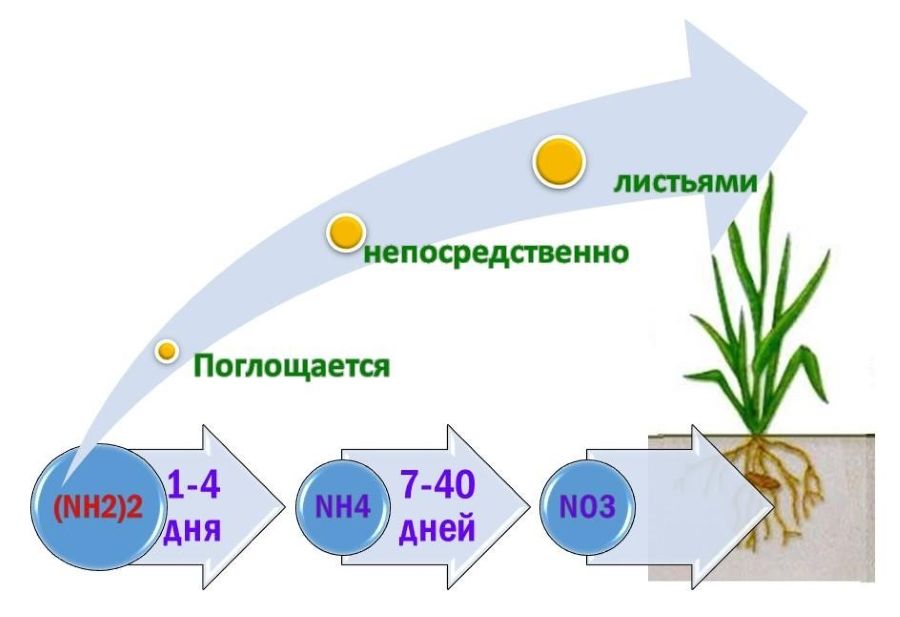

Мочевина в почве растворяется почвенным раствором и под влиянием уробактерий, выделяющих уразу (пециальный фермент), за два-три дня аммонифицируется и превращается в углекислый аммоний:

Углекислый аммоний – соединение нестойкое, на воздухе разлагается, образуя бикарбонат аммония и аммиака:

По этой причине при внесении мочевины без заделки в почву в отсутствие осадков часть азота в виде аммиака теряется. Такие потери значительнее в почвах с нейтральной и щелочной реакцией.

Углекислый аммоний, заделанный в почву, подвергается гидролизу. При этом образуется бикарбонат аммония и гидроксид аммония:

Образующийся при внесении в почву карбомида аммоний поглощается коллоидной фракцией и постепенно усваивается растениями. Установлено, что мочевина может быть поглощена корнями и листьями растений без предварительного превращения. Но существует опасность вымывания из почвы мочевины, не прошедшей аммонификацию.

По мере процесса аммонификации мочевины происходит временное локальное подщелачивание почвы из-за гидролиза углекислого аммония. По истечении некоторого времени аммоний подвергается нитрификации, образуя кислоту и двигая реакцию в сторону подкисления:

Таким образом, карбамид является биологически кислым удобрением. Но после усвоения растениями азота из данного удобрения в почве не остается ни кислотных, ни щелочных остатков. [2]

Источник

Мочевина — главный источник азота для растений

Если вы знаете, насколько азот необходим растениям для развития, то не удивитесь популярности такого удобрения, как мочевина. По-другому ее называют карбамид, и она на 46 % состоит из азота. У мочевины нет выраженного запаха, а для использования достаточно растворить в теплой воде.

Давайте разберемся, как правильно применять карбамид и какая от этого будет польза.

Достоинства и недостатки мочевины

Применяя карбамид в качестве удобрения, вы получите немало положительных эффектов:

- растения, чувствительные к высокой рН, быстро усваивают карбамид из почвы;

- при опрыскивании вещество не обжигает листья;

- при опрыскивании количество азота в растительных белках возрастает уже через двое суток;

- вы можете использовать опрыскивание мочевиной весной, чтобы не дать растениям слишком рано зацвести, это убережет цветы от заморозков;

- обработка карбамидом защищает посадки от вредителей и возбудителей заболеваний;

- мочевина способствует увеличению урожайности.

Правда, у этого средства есть и определенные недостатки:

- если переборщить с мочевиной, то она может подавить всхожесть семян;

- при неправильном использовании карбамид выделяет пары аммиака, которые пагубно скажутся на проростках;

- очень важно соблюдать правила хранения;

- запрещается подкармливать мочевиной совместно с другими удобрениями.

Как работает мочевина

После внесения удобрения начинаются химические реакции. За 2-3 дня мочевина превращается в углекислый аммоний, а тот на воздухе преобразуется в газообразный аммиак.

Следовательно, если оставить карбамид на поверхности, то часть полезного вещества улетучится. Особенно это касается щелочных и нейтральных почв.

Правила использования карбамида

Очень важно помнить, что мочевина стимулирует рост зеленой массы растений. Именно во время формирования вегетативной системы и нужно подкармливать этим удобрением. Если же внести карбамид в момент, когда формируются бутоны, то это негативно скажется на урожайности.

Не стоит вносить мочевину на огород осенью. Скорее всего, большая часть азота будет потеряна до того, как растения смогут его использовать. А для многолетних растений и озимых культур удобрение мочевиной осенью даже противопоказано.

Если вы вносите мочевину в бороздки при посадке, то присыпайте ее слоем почвы, чтобы она не соприкасалась с посевным материалом.

Лучше удобрять грядки карбамидом за пару недель до посадки, чтобы образующиеся пары аммиака успели выветриться.

Наибольший эффект от мочевины можно получить на влажной почве. Не смешивайте карбамид с мелом, известью, суперфосфатом или доломитовой мукой. Если вы используете органическую подкормку, то норму мочевины сократите на треть.

Для каждой культуры существуют нормы внесения карбамида на квадратный метр:

- цветы — 5-10 г;

- горох, огурцы — 6-9 г;

- кабачки, патиссоны, баклажаны — 10-12 г;

- перец, помидоры, капуста, свекла, лук, картофель, чеснок — 19-23 г;

- клубника — 13-20 г;

- яблони и груши — 120 г для молодых деревьев, 200-250 г для плодоносящих деревьев;

- вишни и прочие косточковые культуры — 70 г для молодых деревьев, 120-140 г для плодоносящих деревьев;

- ягодные кусты — 70 г.

Опрыскивание мочевиной

Его применяют при нехватке азота, когда опадают завязи. Растворите 5-10 грамм карбамида в литре воды. Этого достаточно для опрыскивания 20 кв. м. Обрабатывайте огород утром или вечером.

Источник

Азотное питание растений: аммиачная селитра или карбамид?

Азот, как основополагающий элемент питания растений, обеспечивается путем поглощения его запасов из почвы, а также путем корневых и листовых подкормок. Для обогащения почвы азотом применяются различные виды азотсодержащих удобрений, наиболее распространенными среди которых являются карбамид (мочевина) и сульфат аммония.

По количеству содержащегося азота (44–46%) лидером среди удобрений признан карбамид или мочевина, производимая в виде белых шарообразных гранул. Её химическая формула: CО(HN2 )2 . Обладает длительным действием, при этом не вымывается в нижние слои грунта. Расщепляется в почве на углекислый газ и аммиак. Хорошо растворяется в воде. Может усваиваться растениями как в растворенном виде, так и после преобразования в нитратную (соли азотной кислоты) либо аммиачную (соли аммония) форму.

Применяется для листовых и прикорневых подкормок (30–50 г/10 л воды), для дезинфекции растений (500–700 г/10 л воды по спящим почкам убивают большинство возбудителей грибковых заболеваний). Благодаря наиболее усваиваемой амидной форме азота элемент очень быстро проникает в растение через биологические мембраны листовых пластин. Скорость попадания органических молекул карбамида в клетки растения превышает скорость поступления азота из минеральных солей в 10–20 раз.

Нейтральная реакция удобрения обуславливает более мягкое действие карбамида, что позволяет избежать коррозийного повреждения применяемой для опрыскивания техники. Чтобы его водный раствор не вызывал ожогов на листьях, необходим строгий контроль за концентрацией препарата. Во время внекорневых подкормок на начальных этапах роста растений достаточно применять 8%-ный раствор карбамида, а в более поздний период допустимо повыш ение концентрации до 20%.

При прямом внесении в грунт достаточно 5–15 г/м 2 . Лучше усваивается при высоких температурах, поэтому ранней весной рекомендуется вносить его в почву заблаговременно, за 3–4 недели до начала роста культур. Такой промежуток времени будет достаточным, чтобы в процессе жизнедеятельности почвенных бактерий удобрение перешло в легкодоступные для растений формы.

Летом карбамид вносят за 2–3 дня до требуемого периода или непосредственно во время его наступления. С середины июня дозы карбамида желательно уменьшить и строго контролировать, чтобы не способствовать усиленному наращиванию вегетативной массы культур в ущерб их будущему урожаю.

Технология производства карбамида такова, что в нем может присутствовать токсичное вещество биурет NH(CONH2)2, неблагоприятное для культур. Попадая в почву, биурет расщепляется в течение 10 – 15 дней, не причиняя в дальнейшем никакого вреда растениям. Поэтому достаточно внести карбамид за две – три недели до посадки, чтобы культуры не подверглись его фитотоксичному действию. При внекорневой подкормке п рактикуется также вариант внесения карбамида одновременно с сульфатом магния, который добавляется в рабочий раствор из расчета 300 г/10 л воды.

Безопасность карбамидного удобрения для растений гарантирована, если содержание в нем биурета составляет не более 1%. Производимые сегодня современные виды карбамида полностью соответствуют этим требованиям. Для его кристаллических форм этот показатель находится в пределах 0,2 – 0,8%, а для гранулированных – не превышает 1%.

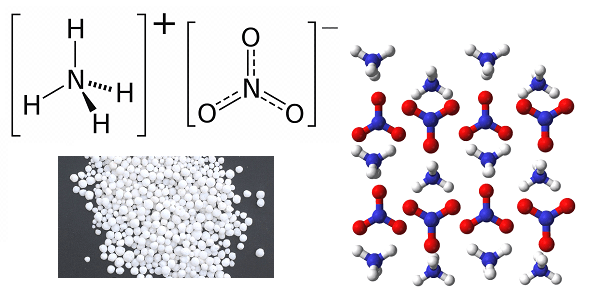

Селитра аммиачная (нитрат аммония) имеет вид круглых гранул молочно-белого, с легким желтоватым оттенком, цвета. Это гигроскопичное и термически нестойкое вещество, являющееся аммонийной солью азотной кислоты (NH 4 NO 3 ). Хорошо растворяется в воде, поглощая при этом значительное количество тепла.

Содержание азота в этом удобрении меньше, чем в карбамиде (33–34%), но он присутствует здесь в двух формах: нитратной и аммонийной. Селитра, в отличие от органического карбамида (мочевины), представляет собой минеральное соединение. Азот, находящийся в селитре в аммиачной форме, не вымывается из почвы и медленно усваивается. А его нитратная форма усваивается практически мгновенно, но почвой не связывается, поэтому быстро вымывается из неё. Таким образом, нитратная часть аммиачной селитры является быстродействующим азотным удобрением, а её аммиачная часть – удобрением продолжительного действия. Используя аммиачную селитру для азотного питания растений, можно не только оперативно компенсировать недостаток элемента в культурах, но и обеспечить растения необходимым количеством азота на продолжительный период.

Селитра очень легко и быстро усваивается растениями, причем при более низких температурах, чем карбамид. Она эффективна в применении ранней весной или для получения быстрого результата, но в то же время при листовых подкормках аммиачная селитра может вызывать у растений ожоги. Поэтому лучше применять ее способом внесения непосредственно в почву (норма чуть выше, чем у карбамида: 7–15 г/м 2 ), что позволит получить очень быстрый результат. При высоких температурах рекомендуется использовать аммиачную селитру в виде легких растворов, чтобы избежать ожоговых повреждений культур, или же применять очень аккуратно и только для корневых подкормок.

Подводя итоги, следует определить, в каких случаях необходимо отдавать предпочтение карбамиду, а в каких – аммиачной селитре. Оба вида удобрений имеют свои преимущества и свои недостатки.

— органическое происхождение препарата;

— возможность применения на любых типах грунтов;

— не влияет на кислотно-щелочную реакцию почвы;

— более высокий процент содержания азота (46%);

— эффективность зависит от температуры окружающей среды, поэтому желательно вносить в прогретую почву;

— результат проявляется не сразу, но период действия более продолжительный;

— может применяться для корневого питания, прикорневых и листовых подкормок;

— обладает высокой степенью усваиваемости растениями;

— требует строгого соблюдения норм внесения;

— стоимость карбамида выше, чем аммиачной селитры.

— минеральное происхождение удобрения;

— нежелательно применять на кислых типах почв;

— способствует повышению кислотности грунтов;

— процент содержания азота ниже (26–35%), чем у карбамида;

— может применяться в любое время (от ранней весны до поздней осени, а также по мерзлой почве и снегу);

— эффект от применения мгновенный, но не такой продолжительный как у карбамида;

— рекомендуется преимущественно для корневых подкормок;

— усваивается растениями тяжелее, чем карбамид;

— по сравнению с карбамидом менее дорогое удобрение.

Таким образом, для ранневесенних подкормок (при невысокой температуре), стимулирования роста и активного наращивания вегетативной массы растениями лучшим вариантом в выборе азотсодержащих удобрений будет аммиачная селитра. А в дальнейших подкормках предпочтительнее выбрать карбамид, который в комплексе с калийно-фосфорными удобрениями оптимизирует условия для созревания будущего урожая.

Источник