Занятие № 2. Тема: Механический состав и поглотительная способность почвы

Задание 1. Определить механический состав почвенного образца «мокрым» методом и методом отмучивания.

Материалы и оборудование: почвенные образцы, вода, ступки, пестики, сито, технические весы с разновесами, пробирки, фарфоровые чашки, эксикатор, щипцы, сушильный шкаф.

Пояснения к заданию и ход работы:

Механический состав — это относительное (в процентах) содержание в почвообразующей породе и почве частиц различных размеров. Сами частички почвы, т.е. отдельные зерна минералов и обломки горных пород, называются механическими элементами или элементарными частицами почвы. Механические элементы могут быть самой разнообразной величины. Исследуя механический состав почвы, элементарные частицы, близкие по размерам, объединяют в группы, или фракции.

Для классификационных целей почвенные частицы часто объединяют в две фракции: фракцию «физического песка» (все частицы крупнее 0,01 мм) и фракцию «физической глины» (все частицы мельче 0,01 мм). Кроме того, все частицы крупнее 1 мм называют скелетной частью почвы, а меньше 1 мм — мелкоземом. В зависимости от соотношения частиц разных фракций выделяют почвы различного механического состава (таблица 2).

Почвы разного механического состава имеют различные свойства. Песчаные почвы хорошо пропускают воду, но плохо удерживают ее. Они быстрее других прогреваются весной, вследствие чего их называют теплыми. Они легко поддаются обработке сельскохозяйственными орудиями, поэтому их называют легкими. Эти почвы имеют хороший воздушный режим. Песчаные почвы содержат незначительное количество гумуса и зольных элементов питания, поэтому на этих почвах необходимо вносить органические и минеральные удобрения. Иными свойствами обладают глинистые почвы: они холодные, так как медленно прогреваются весной, тяжелые, потому что трудно поддаются обработке сельскохозяйственными орудиями. Эти почвы обычно очень плотные, слитные и поэтому имеют плохой водный и воздушный режимы. Глинистые почвы содержат достаточное количество элементов питания, но из-за плохих физических свойств они часто не могут быть использованы культурными растениями.

Лучшими по механическому составу считаются суглинистые и супесчаные почвы. Они имеют более благоприятное по сравнению с песчаными и глинистыми почвами сочетание водного, воздушного и теплового режимов.

Механический состав — важная агрономическая характеристика почвы. Он в некоторой степени характеризует плодородие почвы. От механического состава почв зависят почти все их физические свойства (плотность, порозность, влагоемкость, водопроницаемость, водоподъемная способность, воздушный и тепловой режимы и др.), а также технологические (твердость, липкость, крошение пласта при вспашке),

Определение механического состава почвы в поле (без приборов)

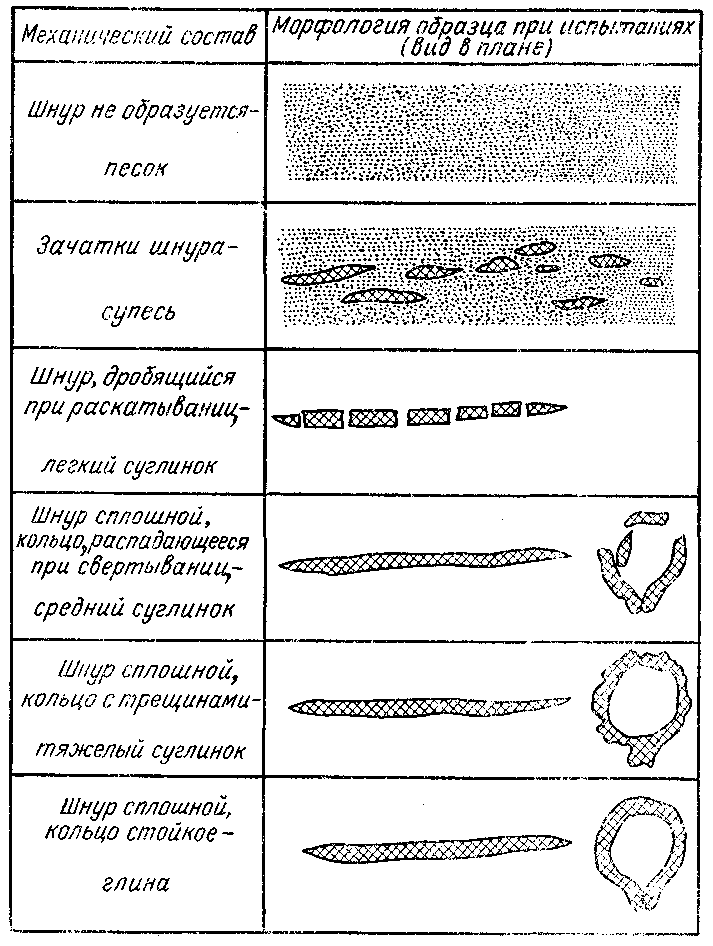

Для определения механического состава почвы часто используют мокрый метод определения механического состава (метод раскатывания шнура): для этого почву смачивают и разминают пальцами до консистенции теста (такое состояние, когда вода из почвы не отжимается, но почва поблескивает от воды и мажется). Хорошо размятую почву раскатывают на ладони в шнур толщиной около 3 мм и сворачивают в колечко диаметром около 3 см. Вид этого шнура и будет показателем механического состава почвы (песок, супесь, легкий суглинок, средний суглинок, тяжелый суглинок и глина) (рисунок 1).

Рисунок 1. Показатели «мокрого» способа определения механического состава (метод раскатывания шнура) (метод И.А. Качинского).

Источник

Мокрый метод определения механического состава почв

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ МЕХАНИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЧВЫ?

Точное определение механического состава почвы проводится путем лабораторного анализа и требует специального оборудования.

Однако существуют способы полевого определения механического состава, результаты которого вполне приемлемы для практического использования. Наиболее точен так называемый «мокрый» метод, основанный на свойстве пластичности почв, способности ее во влажном состоянии сохранять приданную ей форму.

Щепотку почвы смачивают водой до консистенции теста так, чтобы вода из почвы не отжималась, но чтобы она была достаточно пластичной. Хорошо размятую почву скатывают в шарик и раскатывают на ладони в шнур толщиной около 3 мм, сворачивают в кольцо диаметром около 3 см. При этом в зависимости от механического состава получаются различные результаты (рис. 1).

Рис. 1. Определение механического состава почвы по ее раскатанному образцу:

1 — шнур не образуется — песок; 2 — зачатки шнура — супесь; 3 — шнур дробится при раскатывании — легкий суглинок; 4 — шнур сплошной, кольцо при свертывании распадается —

средний суглинок; 5 — шнур сплошной, кольцо с трещинами — тяжелый суглинок; 6 — шнур сплошной, кольцо целое — глина.

Если из влажной почвы не удается скатать шарик, ладонь будет чистой, без прилипших глинистых частиц,— это рыхлый песок. Если на ладони видны пылеватые глинистые частицы — песок связный. Пески в сухом состоянии всегда остаются сыпучими.

Супеси приобретают некоторую связность. В сухом состоянии они образуют комья, которые легко распадаются при надавливании рукой и при подкидывании на лопате. Во влажном состоянии из супеси удается скатать шарик, который при легком надавливании тоже рассыпается. При растирании на ладони остаются глинистые частицы. Шнур скатать не удается.

Из суглинка удается скатать на ладони шнур разной прочности или шарик, который при надавливании дает лепешку с трещинами по краям. Если при раскатывании образуется шнур, легко распадающийся на дольки, то это легкий суглинок. Для разрушения комьев такой почвы в сухом состоянии требуется усилие руки.

Для среднего суглинка характерно то, что во влажном состоянии из него можно скатать сплошной шнурок,

который, однако, при свертывании в колечко распадается на дольки. Сухие комья такой почвы с трудом разрушаются в руке.

Тяжелый суглинок обладает хорошей пластичностью. При раскатывании легко образует шнур, свертывается в кольцо, но дает трещины. В сухом состоянии комья невозможно разрушить сжатием в руке.

Глина обладает хорошей пластичностью, липкая, сильно мажет руку. При раскатывании в шнур легко сворачивается в кольцо, не трескается. Скатанный шарик при сдавливании также образует лепешку без трещин по краям. В сухом состоянии образует твердые комья, не распадающиеся от удара молотка.

Источник

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОЧВЫ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ

| Способ определения | |||||

| Тип почвы | Визуальный осмотр и растирание в ладони во влажном состоянии | Мокрый (скатывание шнура по Н.А. Качинскому) 1 | Мокрый (образование шара) 2 | Сухой (растирание между пальцами и на ладони, метод «зеркала») 3 | Сухой (проба ножом) 4 |

| Диагностические признаки | |||||

| Песок | Сухая почва рыхлая, сыпучая, без комков, во влажном состоянии непластичная, при растирании руку не грязнит, при смеши- вании с водой образуется плывун | Шнур не образуется | Шар не скатывается | — | Черта осыпается, поверхность среза шершавая |

| Песок рыхлый | « | « | « | «Зеркала» не образуется, видны одни песчинки | « |

| Песок связный | « | « | При скатывании шар легко крошится | Очень слабое, рас- сеянное «зеркало» | « |

Окончание прил. 12

| Супесь | В сухом состоянии неод нородная масса с преобладанием песчаных частиц, образует непроч ные комки. Во влаж- ном состоянии слабо- пластичная масса, при растирании грязнит руку | Зачатки шнура | Шар скатывается, с шероховатой по- верхностью, но не- прочный, при сдавливании рассыпается | Заметное пре- рывистое «зер- кало», при расти- рании чувствуется преобладание песка | Черта с разор- ванными края- ми от выпавших песчинок, поверхность среза шероховатая от крошащихся песчинок |

| Суглинок | На ощупь почва пылеватая, «бархатистая». В сухом состоянии плотная, образует ком- ки. Во влажном состо- янии пластичная мас- са, при растирании сильно грязнит руку | Шнур образуется | Шар легко скаты- вается, с гладкой поверхностью, при сдавливании обра- зует лепешку с тре- щинами по краям | Хорошо заметное почти сплошное «зеркало», при растирании чувст- вуется преоблада- ние глинистых частиц | Черта ровная, шире лезвия ножа, поверх- ность среза ровная, матовая |

| Суглинок легкий | « | Шнур образуется, но распадается при раскатывании | « | « | « |

| Суглинок средний | « | Шнур сплошной, концы тупые, кольцо при свертывании распадается | « | « | « |

| Суглинок тяжелый | « | Шнур сплошной, концы его тонкие и острые, кольцо с трещинами | « | « | « |

| Глина | Тонкая однородная масса, жирная на ощупь. В сухом состоянии плотная связная масса, образует прочные комки, во влажном — вязкая, пластичная, сильно мажущая масса | Шнур сплошной, кольцо цельное | Шар легко скаты- вается, с блестя- щей поверхностью, при сдавливании дает лепешку без трещин по краям | Очень заметное, сплошное «зер-кало», при расти- рании чувствуется однородный поро- шок без песчинок | Черта ровная, тонкая, равная толщине лезвия ножа, поверх- ность среза ровная, гладкая, блестящая |

1 Почву смачивают, разминают до состояния теста, раскатывают между ладонями в шнур толщиной около 3 мм и сворачивают в кольцо около 3 см в диаметре.

2 Почву смачивают, разминают до состояния теста и скатывают шарик диаметром 2-3 см, который раздавливают ладонями в лепешку.

3 Неболыиое количество почвы слегка растирают пальцами на ладони и втирают в кожу, где образуется пятно — «зеркало».

4 Лезвием ножа проводят черту и делают срез почвы.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОЧВЫ

В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ МЕТОДОМ СКАТЫВАНИЯ ШНУРА

Источник

Исследование «»Мокрый » метод определения состава почвы»

Онлайн-конференция

«Современная профориентация педагогов

и родителей, перспективы рынка труда

и особенности личности подростка»

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Описание презентации по отдельным слайдам:

Презентация команды «Сибиряки», 2 «В» класс Кл. руководитель: Ращупкина М.А. « Мокрый» метод определения состава почвы МКОУ Чикская СОШ № 6 Коченевского района Новосибирской области

Виды почв по содержанию глинистых частиц (механический состав) Пески Супеси Легкие, средние, тяжелые суглинки Легкие, средние, тяжелые глины

Для полевых условий существует методика определения состава почвы, не требующая никаких инструментов и доступная всем.

«Мокрый» метод определения состава почвы Берем образец почвы

Перемешиваем до тестообразного состояния

Скатываем «шарик» Песок не образует «шарика»

Из почвы скатался «шарик»

Пробуем раскатать шнур («колбаску»)

Сворачиваем кольцо диаметром 2-3 см: Супесь раскатать в шнур не удается; Легкий суглинок образует шнур, который можно свернуть в очень непрочное кольцо: оно распадается при попытке взять его в руки 3) Средний суглинок образует сплошной шнур, который сворачивается в кольцо, но оно будет с трещинами и переломами; 4) Тяжёлый суглинок легко раскатывается в шнур. Кольцо получается с трещинами; 5) Глину можно скатать в длинный тонкий шнур, из которого получается кольцо без трещин.

Ведущие функции стандарта Инструмент реализации целей образования в интересах личности, общества и государства Инструмент обеспечения социального доверия, общественного согласия и гражданской консолидации Инструмент реализации государственной политики в сфере образования Р о с с и й с к а я а к а д е м и я о б р а з о в а н и я Вывод: у нас на участке почва представляет собой легкий суглинок, так как при образовании кольца из суглинка, последнее распалось Государственные образовательные стандарты второго поколения — новое качество образования, новый способ постановки задач перед системой образования в интересах личности, общества и государства, новый механизм достижения социального доверия с помощью Общественного договора

Ведущие функции стандарта Инструмент развития системы образования ориентирующая функция Инструмент правового регулирования взаимоотношений субъектов системы образования, государства и общества регулирующая функция Инструмент организации и координации деятельности субъектов системы образования координирующая функция Инструмент поддержания баланса между единством образовательных систем разных уровней и их многообразием стабилизирующая и развивающая функция Р о с с и й с к а я а к а д е м и я о б р а з о в а н и я Эксперимент завершен! инструмент развития системы образования в условиях быстро меняющейся образовательной среды, который: задает системе образования ориентиры развития, определяющие целевые установки осуществления общего образования; служит фундаментом реформы общего образования, одновременно сохраняющей достоинства и конкурентные преимущества российской школы и отвечающей новым потребностям и направленной на решение задачи развития человеческого капитала; инструмент правового регулирования взаимоотношений субъектов системы образования, с одной стороны, и государства и общества, с другой, в основе которых лежит общественный договор в отношении: ожидаемых общих результатах общего образования (в области обучения, воспитания и развития); принципов формирования и сущности взаимных обязательств и прав всех участников договора; общих принципах организации образовательного процесса; инструмент организации и координации деятельности субъектов образовательной системы, регламентрующий: цели их деятельности; образовательный процесс (а также и более мелкие его составляющие – условия, средства, ресурсы и т.д.): результаты; инструмент поддержания баланса между единством образовательных систем разных уровней и их многообразием

Источник

Полевые и лабораторные методы определения гранулометрического состава почв

КЛАССИФИКАЦИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОЧВ (Н.А.Качинский, 1965)

Классификация гранулометрических элементов

Гранулометрический (механический) состав почвы — 1) механический состав почвы, характеризующий относительное содержание в почве частиц различной величины; 2)весовое соотношение в почве частиц разного размера. Под частицами разного размера подразумеваются группы частиц, диаметр которых лежит в определенных пределах. Каждая из таких групп называется гранулометрической (механической) фракцией почвы.

Группировка механических элементов по размерам называется классификацией механических элементов. В нашей стране применяется классификация Н.А. Качинского.

| Название механических элементов | Диаметр механических элементов, мм |

| Физический песок (> 0,01 мм) | |

| Камни | > 3 |

| Гравий | 3–1 |

| Песок крупный | 1–0,5 |

| Песок средний | 0,5–0,25 |

| Песок мелкий | 0,25–0,05 |

| Пыль крупная | 0,05–0,01 |

| Физическая глина ( 1 мм) с точки зрения водно-физических свойств не активна, инертна; она не способна удерживать влагу. Песок (d = 1,0–0,05 мм) обладает слабой водоудерживающей способностью. Пыль (d = 0,05–0,001 мм) очень хорошо удерживает воду и обладает хорошей водоподъемной способностью; ил (d Точные определения гранулометрического состава производятся на основании лабораторного анализа. В полевых условиях гранулометрический состав почвы определяют упрощенными способами: «органолептическим» — методом скатывания между пальцами, сухим (метод «зеркала») и мокрым растиранием. Определение может быть кратким (с учетом содержания физического песка и физической глины) и подробным (с учетом дополнительной характеристики по преобладающей фракции). Упрощенные полевые методы при наличии навыка и тщательном выполнении дают результаты, близкие к полученным в лаборатории с помощью приборов. В полевых условиях помимо сухого и мокрого растирания для определения гранулометрического состава применяют метод скатывания шнура, скатывания шарика, пробу ножом по стенке разреза, а на пахотных угодьях — по структурности пашни. Ниже приводится описание техники выполнения этих методов. 1. Сухое растирание (метод «зеркала»). Небольшой комочек воздушно-сухой почвы ( размером с горошину) растирают пальцами и высыпают на сухую ладонь. Почву втирают указательным пальцем в кожу, затем ладонь переворачивают и слегка встряхивают. На ладони остается так называемое «зеркало» за счет оставшихся в бороздках и порах кожи наиболее мелких частиц (фракции физической глины). По «зеркалу» определяют гранулометрический состав почвы. Рыхлые пески «зеркала» почти не дают; у связных песков оно слабое, редкое, но все же ясно заметное; у супесей — ясно заметное, но прерывистое; у легких суглинков — хорошее, почти сплошное и у средних суглинков — сплошное «зеркало». Более тяжелые по составу почвы трудно растирать пальцем в сухом состоянии. Обычно они имеют хорошо выраженную микроструктуру и поэтому могут показаться опесчаненными и даже дать прерывистое «зеркало», что ошибочно укажет на более легкий гранулометрический состав. Методом сухого растирания хорошо определять гранулометрический состав лишь песчаных, супесчаных и легкосуглинистых почв. С его помощью можно дать и дополнительную характеристику гранулометрического состава. Пылеватые почвы и породы при растирании дают ощущение мягкости или «бархатистости»; песчанистые — жесткости, шероховатости; пылевато-песчанистые — мягкости, но и явного присутствия песчинок ( более трех ). 2 . Мокрое растирание. Небольшую щепотку почвы смачивают водой и растирают на ладони . Рыхлые пески не оставляют почти никакого следа, связные — слегка загрязняют ладонь; супеси загрязняют ладонь сильнее; легкие и средние суглинки почти сплошь замазывают кожу, а тяжелые — сплошь; глины дают однородную мажущуюся массу.

3. Скатывание шнура (по Н. А. Качинскому). Почву смачивают и разминают пальцами до консистенции теста. В таком состоянии вода не отжимается, а почва блестит и мажется. Хорошо размятую почву раскатывают между ладонями и шнур сворачивают в колечко (толщина шнура около 3 мм, диаметр кольца около 3 см). Пески не образуют шнура; супеси дают зачатки шнура; у легких суглинков шнур образуется, но распадается на дольки; средние суглинки дают сплошной шнур, но при свертывании в кольцо он разламывается на дольки; шнур образуется сплошной, но при свертывании в кольцо трескается — тяжелый суглинок; глины дают сплошной шнур, который свертывается в кольцо, не трескаясь. Сильнокарбонатные почвы следует смачивать не водой, а 8-10 %-ной соляной кислотой для разрушения почвенной микроструктуры. 4. Скатывание шарика. Из сырой или смоченной размятой почвы скатывают шарик диаметром 2-3 см, который затем расплющивают в тонкую лепешку. У рыхлых песков шарик не образуется; у связных песков — легко крошится; у супесей — имеет шероховатую поверхность и при расплющивании распадается на куски; у суглинков — гладкую поверхность, при расплющивании глубоко растрескивается по краям; у глинистых — блестящую поверхность, причем у легкоглинистых — при расплющивании лепешка с незначительными трещинами по краям, а у средне- и тяжелоглинистых — без трещин. 5. Проба ножом. Лезвием ножа делают черту и срез почвы. Черта осыпается, поверхность среза шероховатая, иод ножом слышен треск — песчанистая почва; черта с разорванными краями от выпавших песчинок, поверхность среза шероховатая — супесчаная; черта ровная, шире лезвия ножа, поверхность среза ровная, матовая, под ножом треска не слышно — суглинистая; черта узкая, равна по ширине лезвию, срез гладкий, блестящий — глинистая почва. 6. Определение механического состава почвы по структурности пашни. Почвы разного гранулометрического состава обладают различной способностью образовывать структурные агрегаты. Наблюдая структурность недавно обработанных (заборонованных) участков, можно заметить, что рыхлопесчаные почвы состоят из раздельночастичной бесструктурной массы, связнопесчаные — имеют на поверхности отдельные комки, у рыхлопесчаных — комки занимают менее 1/3 поверхности, у связносупесчаных — до 1/2, у легкосуглинистых — около 3/4, у среднесуглинистых — вся поверхность покрыта комками размером от голубиного до куриного яйца, у тяжелосуглинистых и глинистых — комки покрывают всю поверхность и среди них встречаются глыбы до 10 и более сантиметров. Перед лабораторным анализом проводят подготовку образца, которая заключается в полном разделении почвы на элементарные частицы. Для этого почву растирают, обрабатывают кислотой (для удаления карбонатов) и щелочами, а затем кипятят. Подготовленную суспензию переносят в мерный цилиндр для отбора фракций. Лабораторные методы основаны на различной скорости осаждения фракций разного размера в стоячей воде. Скорость осаждения частиц пропорциональна их радиусу в квадрате. Сущность пипеточного метода заключается в том, что с помощью специальной пипетки с определенной глубины взмученной суспензии через определенное время берут пробы по 20. 25 см3. Пробы выпаривают в заранее взвешенных стаканчиках или чашках, высушивают и взвешивают. По массе фракций в каждой пробе рассчитывают гранулометрический состав почвы. При этом учитывают содержание таких цементирующих веществ, как карбонаты кальция. Почва, в которой содержится значительное количество карбонатов, обладает низкой водопроницаемостью, большой сопротивляемостью почвообрабатывающим орудиям и является тяжелой. Если же такую почву промыть кислотой (чтобы удалить карбонаты), то в результате анализа мы получим данные, указывающие на высокую водопроницаемость и легкую податливость обработке, то есть эта почва будет иметь совершенно иные свойства, чем природная. Источник ➤ Adblockdetector |