Мясное и молочное скотоводство

Крупный рогатый скот издавна разводят с целью получения мяса и молока. Мясное и молочное скотоводство на территории России и многих других государств мира занимает главенствующее положение. Коровы и быки обеспечивают население планеты половиной из всего необходимого ему мяса и практически всем, необходимым ему молоком. Коровы и быки являются наиболее продуктивными, устойчивыми к заболеваниям и изменчивым погодным условиям, потому с точки зрения рентабельности, скотоводство считается наиболее выгодным занятием.

Мясное и молочное КРС в России

На территории России мясное скотоводство большого распространения не имеет, в основном преобладают стада смешанного типа, в которых коров используют как для получения мяса, так и для добычи молока, что крайне выгодно. Коровы, обычно считающиеся исключительно молочными достаточно крупные, быстро достигают значительного веса, хорошо откармливаются, неприхотливы к условиям содержания и кормления, что позволяет получать не только большое количество молока, но и необходимое количество мяса.

Мясное скотоводство

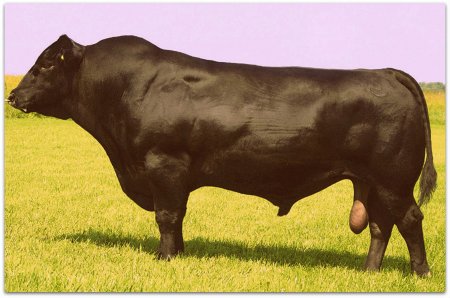

Мясное скотоводство – отдельная отрасль, специализирующаяся на производстве говядины и телятины высокого качества. Основная задача, стоящая перед скотоводами, собирающимися начать разводить скот для получения мяса – это поиск и отбор лучших мясных пород коров, приспособленных к конкретным климатическим условиям, а также кормам.

Традиционно считается, что говядина, полученная от мясной коровы богата питательными веществами и хороша на вкус, потому является наиболее полезной для человека. Связано подобное мнение с тем, что мясные породы коров и быков имеют особенный не свойственный другим животным обмен веществ, способным оказывать влияние на качество мясной продукции.

Хорошо откормленный молочный скот также является вполне пригодным для получения качественного мяса, но сало, которое появляется в процессе кормления, у молочных пород откладывается в виде надкожного жира, при обработке его удаляют и используют отдельно, что уменьшает вес туши и влияет на ее стоимость. Сало мясных коров отлаживается внутри мышц, образуя своего рода прослойку, либо так называемое «мраморное мясо», удалить сало невозможно, и таким образом туша увеличивается в весе и соответственно стоимости. При приготовлении различных кулинарных блюд из мяса повара выбирают именно то, что получено от мясной коровы, поскольку сало растапливается на сковороде, придавая мясу неповторимую мягкость и вкус.

Естественно, что добиться качественного продукта у фермеров получилось не сразу, большинство мясных пород являются результатом скрещивания, как межпородного, так и внутреннего мясных коров с молочными и наоборот. В процессе скрещивания отбирались только те коровы, которые выказывали в процессе откорма наибольший прирост мышечной ткани. Исследования последних лет показали, что вывести чистые мясные породы, не содержащие даже примесей сала, селекционерам удалось лишь в последнее столетие, тогда как трудились над созданием подобных коров на протяжении не менее 200 лет.

Кормление мясных пород КРС

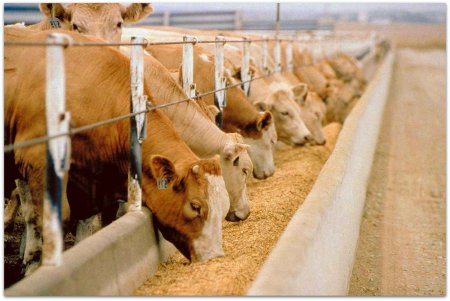

Мясные породы коров нуждаются в особом уходе и содержании, заключающемся, прежде всего, в наличии постоянного места для выпаса животных, в качестве которого может выступать искусственно созданное поле, либо обычный луг. Подножный корм является основным для большинства коров на протяжении трех времен года, сено, солому, силос, комбикорм и другие корма, обычно использующиеся для откорма, животные с большим удовольствием поедают зимой, но весной, летом и осенью фермерам дешевле всего переводить коров на самостоятельную добычу пищи.

Наибольшего веса и размера мясные породы коров достигают, питаясь злаковыми, бобовыми и луговыми травами. Летом коров разрешается кормить зелеными, слегка провяленными стеблями кукурузы, без початков, слегка просушенной люцерной и клевером. Во избежание случаев отравления ветеринары не рекомендуют фермерам выпасать коров на полях, засеянных викой, люцерной и клевером, данные культуры следует скашивать и только в таком виде скармливать коровам.

Молодых телят и телок необходимо кормить отдельно от взрослых животных, скармливая им наиболее питательные и полезные для роста и быстрого прибавления в весе корма. Поскольку молоко в мясном скотоводстве особой роли не играет, многие животноводы практикуют кормление молоком молодых телят, содержа их на молоке вплоть до полугодовалого возраста, что позволяет телятам не только расти крепкими и здоровыми, но и сэкономить значительные средства на найме рабочих для дойки и отдельного выпаивания молодняка. Данный фактор делает стоимость разведения мясных пород коров несколько менее высокой, нежели молочных.

Правильное содержание мясных коров

Мясо – является основным продуктом, получаемым от мясных пород коров и быков, потому увеличение его количества считается основной задачей, стоящей перед животноводом. Существенно повысить мясные показатели коров фермерам удается не только при помощи правильного кормления, но и не менее правильного содержания. Важно понимать, что в условиях повышенной влажности и чрезмерно высокой температуры воздуха, становиться некомфортно не только человеку, но и животному, особенно от жары страдают коровы. В засушливое лето, корова, даже получая достаточное количество сухого и влажного питья, обычно существенно теряет в весе, потому опытные животноводы стараются воспрепятствовать этому явлению, существенно снизив убытки, понесенные от уменьшения веса коров.

Забой мясной породы коров осуществляется по достижению бычками 8-10 месяцев и телками 14-15 месяцев. В это время коровы достигают оптимального веса, но фермеры, занимающиеся реализацией молодого мяса, забивают крупный рогатый скот несколько раньше – в возрасте 5-6 месяцев.

Молочное производство

Породы молочных коров хорошо известны каждому фермеру – это и красивые тяжеловесные симменталы, и красный степной скот, и пестрые черно-белые коровы. Каждая из этих коров при умеренном кормлении способна дать в день от 20 литров молока, в промышленности же эти показатели значительно выше.

Молочные коровы ценятся, прежде всего, за качество поставляемого на рынок молока и молочных продуктов, потому при их содержании и откорме особую роль выполняют вкусовые свойства и питательность кормов.

Кормление молочных коров

Процесс кормления занимает основное ведущее положение во всей системе ухода за молочными коровами. Кормление коров предусматривает наличие в хозяйстве сухих, сочных, смешанных, зеленых и комбинированных кормов. Главная роль в организации процесса кормления отведена сочным и зеленым кормам, оказывающим благотворное влияние на увеличение молочности. На втором месте находится сено, солома, полова, сухие смеси из зерновых круп комбикорм и кукуруза.

Естественно, что чем больше корова ест, тем больше молока удается с нее получить. Тем не менее, скармливая молочной корове одну зеленую, или же сухую кукурузу, комбикорм, или же сено, добиться требуемого результата не получится. Обычно фермеры стараются чередовать корма, разделяя их не только по времени суток, но и по времени года.

Так, летом целесообразнее всего перевести молочных коров на подножный корм, отсутствие которого следует компенсировать большим количеством свежего сена, овощей и фруктов. Сочные и зеленые корма способствуют увеличению удоев, вместе с тем, необходимо отметить, что не все травы и растения полезны коровам, некоторые, такие как полынь и дикий водяной перец, оказывают отрицательное воздействие на вкусовые качества молока, оно приобретает несвойственную ему горечь и становится непригодным к употреблению в свежем виде.

Целесообразнее кормить молочный скот злаковыми травами, сухими стеблями кукурузы, жмыхом и комбикормами. Особое внимание фермеры уделяют присутствию в рационе коров силоса, потребление которого оказывает заметное влияние на количество молока. Поить корову необходимо не реже двух раз в день, с целью экономии времени, затрачиваемого на раздачу воды, многие животноводы стараются размещать скот как можно ближе к естественным источникам воды.

Содержание коров

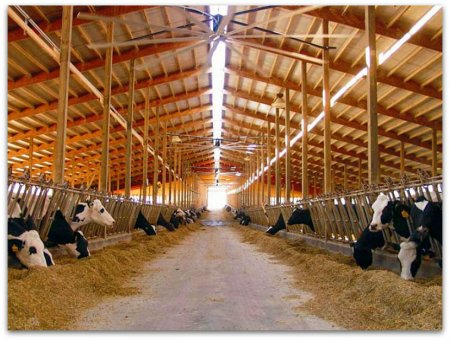

Молочным породам коров необходимо много свежего воздуха, хорошие корма и качественная вода, потому обустройство коровника должно находиться на первом месте при планировании разведения коров на бизнес.

Коровник должен быть светлым, просторным, хорошо проветриваемым, а при необходимости и отапливаемым. У каждой коровы в коровнике должно иметься свое собственное стойло, кормушка и поилка. Пол должен быть устроен таким образом, чтобы естественные испражнения животных не растекались по нему, а собирались в одном конкретном месте. Крайне важно, чтобы коровы постоянно оставались сухими и чистыми, так как с этим напрямую связано то количество работ, которое придется выполнить по очистке вымени и боков коровы перед дойкой.

Коровы большинства молочных пород не боятся умеренных холодов, потому на пастбище при наличии травы могут выходить и в декабре месяце. Коровник для молочных коров строится по тому же принципу, что и коровник для мясных, в этом плане животноводческое направление большой роли не играет.

Дойка

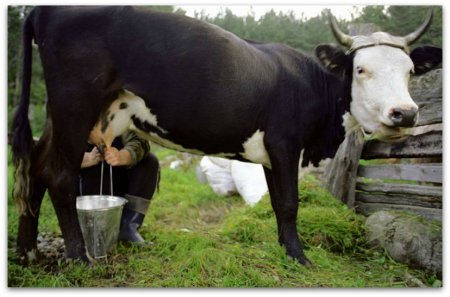

Доят коров от 2 и до 3 раз за сутки, обычно рано утром, в обед и вечером. При наличии небольшого стада дойка проходит вручную, но на огромных животноводческих фермах дояров заменяют специальными доильными аппаратами. От качества дойки напрямую зависит качество молока и это точно знает каждый фермер, потому доят в исключительно чистую сухую посуду, после чего несколько раз процеживают молоко через тугие марли и только после этого выливают его в бидоны для отправки на молокозаводы, либо прямиком на рынок.

Слишком часто доить коров не рекомендуется, количество доек зависит от стельности коровы, а также длительности лактации. Старые коровы доятся не реже трех раз за день, тогда как молодых доят до 2 раз. Коровы с новорожденным теленком нуждаются в дополнительной дойке, так как молоко у них в этот период заметно прибавляется и может начать самопроизвольно вытекать из сосков.

Доходность мясного и молочного бизнеса

На территории России большого распространения молочное направление в животноводстве не получило, что связано, прежде всего с затратами, на ведение подобного бизнеса. Только небольшое число фермеров решается разводить исключительно молочных коров, в основном же в стадах преобладает скот мясного, либо смешанного направления. Молочные коровы нуждаются в гораздо большем уходе, чем мясные – их необходимо кормить особыми кормами, благотворно сказывающимися на вкусе молока, несколько раз на дню доить, заниматься процессом обработки и реализации молока, а также последующим забоем старых коров. Все эти процедуры достаточно хлопотны и многим фермерам просто не по карману, поскольку отечественное производство молока в большинстве случаев не в силах конкурировать с иностранными производителями сыров и кисломолочных продуктов, продажа которых и составляет основную статью дохода молочных ферм.

Мясное животноводство менее затратное, так как связано с реализацией более востребованного и пригодного к долговременному хранению в виде консервов, тушенок и колбас, мяса. Именно это направление в животноводстве более всего распространено на территории России.

Источник

Молочное скотоводство

Полезная справочная информация для специалистов сельского хозяйства и агропрома.

Молочное скотоводство

Молочное скотоводство входит в тройку наиболее важных отраслей сельскохозяйственной промышленности. Именно эта отрасль диктует тенденции роста и развития многочисленных показателей сельского хозяйства в целом. За последние годы эта молочное скотоводство претерпело ряд серьезных изменений, обусловленных в первую очередь ситуацией на рынке ГСМ, корма и сельхоз технику. Резкие повышения цен не могли не отразиться на отрасли, и в результате значительно снизилось поголовье скота, уменьшились показатели молочной продуктивности.

Для выхода из сложившейся ситуации молочные хозяйства используют различные пути решения, для полного или частичного сохранения объемов получаемой продукции. В первую очередь они направлены на снижение себестоимости получаемой продукции, уменьшение затрат на содержание животных.

Наиболее оптимальным из всех способов, является выращивание коров, относящимся к высокопродуктивным породам. Средние показатели удоя этих животных составляют от 3500, до 4900 литров в год. Еще более высокие показатели у пород «племенных». Их удои значительно превышают показатели предыдущей группы животных и составляют 6500-7200 килограммов в год. Рекордсменами по продуктивности являются животные, относящиеся к быкопроизводящей группе. Для обслуживания таких животных необходимо более чем в два раза меньше затрат и меньшее количество доильных аппаратов и другого сельскохозяйственного оборудования.

Также использование таких животных очень выгодно с точки зрения отношения количества затрачиваемого корма, на объем получаемого из него молока. Для получения 1 литра молока со средней жирностью от 3,2 -3,5%, коровы с удоями 3200 — 3600 кг в год затрачивают 1.2 кормовых единиц, от 5500 до 6000 кг — 0,9, а более 6200 кг – 0.8 к. ед.

За это отвечает показатель биоконверсии, который у высокопродуктивных коров может достигать 35% , в то время, как у обычных коров – он редко превышает 15%.

Показатели рентабельности в молочном скотоводстве

Несмотря на множество трудностей, с которыми встречаются животноводческие хозяйства, при правильном использовании современных технологии, показатели рентабельности все же достаточно высокие.

К основным направлениям развития молочного скотоводства относятся:

Увеличение уровня продуктивности животных, за счет выведения генетически полноценных коров;

Применение качественных кормов с высоким содержанием питательных элементов;

Профилактика борьбы с различными заболеваниями.

Источник

Молочное животноводство в России: современное состояние и перспективы развития

Объемы и динамика развития молочного производства в России – наглядно демонстрируют перспективы дальнейшего наращивания объемов производства, при условии внедрения современных технологий ухода за животными, использования качественных продуктов питания и обеспечения необходимых климатических условия в местах, для содержания скота.

Молочное скотоводство является одним из главных направлений современного животноводства. В России издавна хорошо развиты традиции производства и потребления молока, в первую очередь коровьего. И хотя доля молочных продуктов в рационе современных россиян значительно сократилась, они по-прежнему очень востребованы, а потому состояние отрасли имеет большое значение как для экономики, так и для продовольственной безопасности государства.

Значение и роль молочного скотоводства в современной России

Среднестатистический россиянин сегодня потребляет около 250 кг молока и молочных продуктов в год, что примерно на 100 кг меньше научно обоснованных норм потребления. Отчасти эта ситуация связана с отсутствием у городских жителей привычки пить молоко и есть молочные продукты. Однако не последнюю роль здесь играет и недостаточный объем производства молочной продукции, а также ее дороговизна для определенных слоев населения.

Отсутствие культуры потребления молока в городах сказывается на здоровье россиян. Натуральные молочные продукты — это незаменимый источник легкоусвояемых белков, жиров и минералов. Регулярное потребление молочной продукции положительно сказывается на здоровье не только детей, но и взрослых. В частности значительно укрепляется иммунная защита организма, повышается работоспособность и физическая выносливость, улучшается настроение. Натуральное молоко также обладает уникальными лечебными свойствами, в частности оно способно выводить из организма токсины и радионуклиды.

Трудно переоценить роль молочного скотоводства в обеспечении продовольственной безопасности страны. Благодаря тому, что Россия обеспечивает себя молоком и молочными продуктами на 80%, никакие внешние факторы (торговые войны, эмбарго) не могут существенно пошатнуть ситуацию на молочном рынке. Как показали события последних двух лет, при самом неблагоприятном развитии событий мы можем покрыть дефицит за счет внутреннего производства. Иными словами, россияне никогда не останутся без молока, масла и сыра. Однако, по подсчетам специалистов профильного министерства, чтобы быть совсем спокойными по этому вопросу, Россия должна обеспечивать себя молоком хотя бы на 90%.

Даже при том, что в общей сумме валового внутреннего продукта молочное животноводство в России составляет лишь доли процента, для отдельных регионов оно является одной из важнейших отраслей экономики. Особенно велико значение молочного производства для сельской местности, где животноводческие хозяйства являются крупными работодателями.

Объемы и динамика производства молочных продуктов в России

В 2015 году скотоводческие хозяйства всех типов произвели 30,78 млн тонн молока. Это почти столько же, сколько и в предыдущем году. По данным Минсельхоза, сельскохозяйственные организации за указанный период увеличили производство почти на 350 тыс. тонн, или на 2,4% (до 14,7 млн тонн), тогда как в частных подворьях селян, где производится половина отечественного молока, произошло падение объемов производства на 474,5 тыс. тонн.

Самые значительные темпы прироста в товарном выражении по итогам года продемонстрировали скотоводческие предприятия Калужской, Кировской и Воронежской областей, Республики Татарстан и Краснодарского края.

Положительным результатом 2015 года стало также увеличение производства молока в расчёте на одну корову в сельскохозяйственных организациях (кроме малых предприятий): 5233 кг или на 336 кг (6,9%) больше, чем в 2014 г.

Что касается молочных продуктов, то по итогам прошлого года их производство выросло весьма значительно. Так, выпуск сыра составил 414 тыс. т (+21% к уровню 2014 года), сырных продуктов — 121 тыс. т (+18%), творога и творожных продуктов — 728 тыс. т (+6,3%). Производство сливочного масла также растет, но гораздо более умеренными темпами: 258,9 тыс. т (+3%).

А вот объемы производства сухого молока и сливок наоборот снижаются. За двенадцать месяцев 2015 года было произведено всего 111,7 тыс. тонн этого продукта, что на 14% меньше, чем в 2014 году.

Молочная карта России

Молочное животноводство лучше всего развивается в тех регионах, где имеются обширные луговые пастбища, богатые разнообразными зелеными кормами. Основной центр молочного животноводства в России — это Приволжский федеральный округ, на который приходится почти треть всего отечественного производства молока (около 9,5 млн тонн). На втором месте расположился Центральный федеральный округ — 18%, а замыкает тройку лидеров Сибирский ФО — 17% отечественного молока

В разрезе по отдельным регионам в 2015 году ситуация сложилась таким образом (все категории хозяйств):

- Республика Башкортостан — 1812,3 тыс. тонн или 5,9% от общероссийского производства.

- Республика Татарстан — 1750,7 тыс. тонн или 5,7%.

- Алтайский край — 1414,9 тыс. тонн или 4,6%.

- Краснодарский край — 1328,2 тыс. тонн или 4,3%.

- Ростовская область — 1080,5 тыс. тонн или 3,5%.

- Республика Дагестан — 820,2 тыс. тонн или 2,7%.

- Воронежская область — 805,8 тыс. тонн или 2,6%.

- Оренбургская область — 797,1 тыс. тонн или 2,6%.

- Красноярский край — 730,2 тыс. тонн или 2,4%.

- Удмуртская Республика — 729,0 тыс. тонн или 2,4%.

Кроме того в двадцатку крупнейших производителей молока вошли Саратовская и Омская области, Ставропольский край, Новосибирская, Свердловская, Московская, Нижегородская, Ленинградская, Кировская и Тюменская области.

Состояние и проблемы молочного производства в России

Вплоть до середины 2014 года на российском молочном рынке устойчиво повышался спрос на готовую молочную продукцию (в среднем на 5-6% в год), а предложение сырья наоборот снижалось, и за предыдущие 7 лет его валовая убыль составила около 2 млн тонн. Причиной этого явления была низкая привлекательность инвестиций в молочное скотоводство на фоне других отраслей сельского хозяйства. Результатом этого стал дефицит молока-сырья, что в свою очередь повлекло сокращение выпуска сыров, масла и других молокоемких продуктов. К началу 2014 года доля импорта в сегменте сыров и сливочного масла достигала 50%, в сухом молоке — 70%.

Радикальные изменения произошли после введения продуктового эмбарго против западных стран-экспортеров. Эти меры высвободили до 20% отечественного молочного рынка, и опустевшее место заняли российские и белорусские производители, которые сумели нарастить производство на десятки процентов.

Однако даже с учетом благоприятной рыночной конъюнктуры так и не произошел аналогичный рост производства самого молока — ключевого сырья для сыроваров и маслоделов. Девальвация рубля резко повысила себестоимость производства — на 30-40%, а из-за повышения процентных ставок по кредитам инвестиционные проекты были и вовсе остановлены. В результате даже те молочные комплексы, которые были недавно построены или реконструированы, оказались на грани рентабельности.

Еще одним серьезным ударом по отрасли стало сокращение доходов населения из-за инфляции, что привело к снижению уровня потребления молочных продуктов. В результате сложилась угроза стагнации отрасли. Уже по итогам 2015 года производство сократилось на сотые доли процента. Согласно негативным прогнозам, которые пока не подтверждаются, по итогам 2016 года выпуск молока в России может вплотную опуститься к психологической отметке в 30 млн тонн или даже преодолеть ее.

Перспективы молочной отрасли

Как уже говорилось ранее, Россия обеспечивает себя молоком и молочными продуктами лишь на 4/5. По данными главы Минсельхоза Александра Ткачева, сегодня дефицит молока в стране составляет порядка 8 млн тонн. При этом, по мнению министра, Россия вполне способна решить проблему в течение 5-7 лет, если на то будет соответствующая поддержка со стороны государства.

Аналитики отраслевой организации «Союзмолоко» в начале года опубликовали свой прогноз на 2016 год, в котором было два сценария — консервативный и оптимистичный. Первый предполагал снижение объемов производства ниже психологического барьера в 30 млн т., тогда как второй предусматривал их сохранение на уровне 2014-2015 гг. По данным официальной статистики, за первый квартал 2016 года выпуск молока в России увеличился на 1,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. То есть пока консервативный сценарий не подтверждается.

Вероятной причиной роста объемов производства в 2016 году является активная поддержка отрасли со стороны государства. На нужды молочников в этом году из бюджета выделено вдвое больше средств — около 30 млрд рублей. В частности на четверть увеличены субсидии для инвестиционных кредитов, в 5 раз выросли субсидии для краткосрочных кредитов, в 15 раз больше денег выделено на возмещение затрат по строительству и модернизации молочных ферм, на 62% увеличены объёмы дотаций на производство 1 кг молока.

В долгосрочной перспективе добиться роста производственных показателей в отрасли можно будет только при выполнении следующих условий:

- построение внятной стратегии допуска импорта на отечественный рынок;

- внедрение системы товарных закупок и интервенций со стороны государства для регулирования закупочных цен на молоко;

- дальнейшее наращивание объемов субсидирования отрасли (прямые дотации на производство 1 кг молока, а также компенсации процентных ставок по инвестиционным кредитам);

- санация проблемных предприятий и передача их в управление эффективным собственникам на льготных условиях;

- внедрение эффективных мер борьбы с фальсифицированной молочной продукцией на рынке;

- стимулирование внутреннего спроса на молоко и молочные продукты путем реализации социальных программ разного характера.

Источник