Мониторинг загрязнения почв тяжелыми металлами

Почва – это наиболее информативный показатель техногенного загрязнения городских территорий. В основном металлы попадают в грунт за счет атмосферных осадков, часть от выбросов предприятий. Мониторинг загрязнения почв тяжелыми металлами основан на систематическом наблюдении за состоянием земель для своевременного выявления динамики и способов устранения негативных процессов и тенденций.

Мониторинг загрязнения почв включает в себя: наблюдения за загрязнением атмосферы, за химическим и радиационным составом, а также кислотностью выпадающих осадков, за состоянием морских и пресных вод. Мониторинг также содержит системы данных о распределении земель среди владельцев и землепользователей, а также сведения о продуктивности почвенных ресурсов, деградации земель и загрязнении грунта.

К группе тяжелых металлов относятся все те цветные металлы, которые имеют плотность, превышающую плотность железа. В определенных количествах они необходимы организму, а вот их избыток может стать причиной тяжелых заболеваний и даже гибели.

Постоянный мониторинг загрязнения почв тяжелыми металлами исключает возможность выращивания сельскохозяйственной продукции и выпаса скота на загрязненных территориях.

Выделяют три класса опасности тяжелых металлов. Наиболее вредными считаются:

- ртуть (почва загрязняется ртутью при попадании в грунт пестицидов, вредных бытовых отходов типа люминесцентных ламп, измерительных приборов и т.п.);

- очень токсичный свинец (попадает в почву вместе с выхлопными газами);

- кадмий;

- медь и цинк;

- молибден;

- сурьма;

- мышьяк;

- марганец.

Данные мониторинга загрязнения почв тяжелыми металлами представляются всем органам государственного и общественного контроля. АНО «Центр экологических экспертиз» проводит различные виды мониторинга загрязнения почв тяжелыми металлами, позволяющие грамотно и точно определить состав грунта и количество в нем токсичных веществ.

Источник

Влияние тяжелых металлов на состояние почв. Методы мониторинга и восстановления

Почва является индикатором экологического благополучия местности. Загрязнения в ее верхние слои поступают вместе с атмосферными осадками, грунтовыми водами, отходами промышленных предприятий. К их числу относятся тяжелые металлы и их производные.

К этой категории веществ принадлежат более сорока химических элементов таблицы Менделеева, различающихся несколькими параметрами:

- плотностью;

- атомной массой;

- степенью токсичности.

Парадокс заключается в том, что многие из них в определенной концентрации необходимы для жизнедеятельности организмов, но ее превышение влечет за собой губительные последствия.

В рамках лабораторного анализа почв проводится исследование показателей безопасности, среди которых – типичные представители группы. Это медь, свинец, молибден, сурьма, мышьяк, свинец и проч.

Источники отравления почвы тяжелыми металлами

Естественный источник, поставляющий химические соединения данной категории, – магматические и осадочные горные породы. Некоторые токсичные элементы попадают в атмосферу, а затем с вулканическими газами, выбросами гейзеров – в почву.

Но масштабное загрязнение грунтов связано с техногенной деятельностью. Тяжелые металлы проникают в грунт следующими путями:

- с отходами предприятий металлообрабатывающей промышленности;

- в процессе сжигания ископаемых видов топлива. Установлено, что угольная и нефтяная зола содержит практически все тяжелые металлы. Суммарная концентрация доходит до 500 г на одну тонну топлива;

- с автомобильными выхлопами;

- с химикатами, применяемыми в сельском хозяйстве.

Всемирная организация здравоохранения называет три самых токсичных варианта заражения грунта: свинцом, кадмием и ртутью. Именно эти показатели обязательно исследуются при проведении анализа почвы. Но значительный ущерб причиняют земельным ресурсам и другие тяжелые металлы в повышенной концентрации.

Из верхних гумусовых горизонтов почвы они удаляются следующим образом:

- в процессе вымывания водорастворимых соединений;

- путем накапливания растениями;

- в результате выветривания.

Но практически для всех представителей группы период снижения их содержания наполовину очень длительный:

- от 700 до 6000 лет у свинца;

- от 300 до 1500 – у меди;

- от 70 до 500 – у цинка.

Тяжелые металлы могут вступать в химические реакции с органическими составляющими почвы. В содержащих гумус слоях они поглощаются очень слабо. На образование соединений и переходных форм влияют особенности грунта:

- при избытке влаги тяжелые металлы переходят в низшие окислительные степени и растворимые формы;

- в условиях анаэробности они легко поглощаются растениями;

- растения накапливают соединения в листьях и стеблях.

Затем, по питательной цепочке, токсичные вещества попадают в организм человека.

Последствия загрязнения почв тяжелыми металлами

Заражение почвенного слоя кадмием, ртутью, свинцом, цинком отражается на состоянии фауны и флоры:

- снижается численность насекомых;

- наблюдается гибель дождевых червей;

- у деревьев уменьшаются в размерах листья, поскольку падает активность клеточных ферментов;

- наблюдается снижение концентрации олиготрофных бактерий.

Почвенные микроорганизмы необходимы для разложения органических веществ. Отклонение их количества от нормы, вызванное заражением грунта тяжелыми металлами, замедляет, приостанавливает этот процесс.

В результате загрязнения изменяются гумусное состояние, кислотность, структура почвенных покровов, что является причиной снижения плодородия.

Кроме дестабилизации почвенного состава, снижения численности и видов микроорганизмов, загрязнение почвы тяжелыми металлами способствует поступлению по пищевым цепочкам токсичных веществ в организм людей, что приводит к росту заболеваемости и сокращению продолжительности жизни.

Охрана почв от загрязнений

Основное защитное мероприятие – недопущение заражения почвы тяжелыми металлами, поскольку удаление их – очень сложная задача. Если показатели безопасности по результатам анализа почв отличаются от норм, очевидно, что загрязнение уже произошло. Существующие методы восстановления включают следующие мероприятия:

- известкование, внесение органических веществ увеличивает показатели кислотности. В некоторой мере это снижает уровень концентрации токсичных металлов;

- высевание и скашивание некоторых растительных культур. Известно, что клевер способен накапливать токсичные элементы;

- устранение миграции тяжелых металлов;

- детоксикация грунтовых вод.

В случаях значительного превышения допустимых норм применяются кардинальные меры: полное снятие, утилизация почвенного покрова, замена его новым слоем.

Контроль состояния земельных ресурсов осуществляется путем проведения лабораторных исследований. Распространенная методика – атомно-абсорбционный анализ образцов. Ее преимущества:

- высокая чувствительность;

- избирательность;

- простота выполнения исследований.

Таким образом удается определить качественный состав (до 70 токсичных элементов) и количественное содержание с точностью 0,1–0,01 мг/кг.

Определение валового содержания металлов не всегда отражает степень загрязнения. Исследование концентрации подвижных форм и соединений проводится путем экстракции из образцов кислотами, солями, буферными растворами.

Читайте также

Приобретая продукты в магазинах, покупатели обращают внимание на маркировку «Без ГМО», выбирают именно такие товары.

В последние годы отмечается повышение концентрации солей азотной кислоты в питьевой воде. Нитраты в высоких концентрациях отрицательно влияют на здоровье людей, поэтому анализ питьевой воды на нитраты – важней этап водоподготовки, необходимая мера контроля качества жидкости.

Котлеты, пельмени, биточки, тефтели, манты – далеко не полный список блюд, в которых используется мясной фарш.

Источник

Диагностика загрязнения почв тяжелыми металлами, происходящими через газопылевые выбросы

Представлен способ, защищенный патентом Российской Федерации № 2617533, включающий диагностику, посредством анализа активности фермента дегидрогеназы, хронического и аварийного загрязнения почв тяжелыми металлами, происходящего через газопылевые выбросы при высокотемпературных технологических процессах (сжигании нефти, нефтяного попутного газа, бензина, дизельного и котельного топлива и угля, в металлургии и при обжиге цементного сырья). Данный способ диагностики позволяет сократить время, повысить точность и качество экспертизы на территориях с неблагополучной геоэкологической ситуацией.

Известно, что загрязнение почвы тяжелыми металлами, то есть большой группой химических элементов (в количестве более 40) с атомной единицей массы (а.е.м.) более 50 происходит главным образом через газопылевые выбросы при высокотемпературных технологических процессах (сжигании нефти, нефтяного попутного газа, бензина, дизельного и котельного топлива и угля, в металлургии и при обжиге цементного сырья). Тяжелые металлы, попавшие в воздушную среду газопылевыми выбросами, путем седиментации и атмосферными осадками осаждаются на рельеф местности, накапливаются и загрязняют почву [1, 2]. Согласно [3], например, в составе нефти присутствуют соединения таких тяжелых металлов как ванадия, никеля, цинка, меди, железа и других элементов, содержание которых обычно в пределах n (10 -2 — 10 -7 ) %. При этом концентрация тяжелых металлов возрастает с повышением удельного веса нефти, то есть от 0,8 до 1,1 г/см 3 .

Исследования [4], проведенные на площадках буровых скважин, после завершения геологоразведочных работ, на территории Большеземельской тундры (Ненецкий автономный округ и Республика Коми) показали существование прямой тесной корреляционной связи между содержаниями в почве нефти и ряда тяжелых металлов (кадмия, свинца, цинка и никеля). Аналогичная корреляционная связь установлена между концентрациями нефти и кадмия так же в поверхностных водах Сургутского района (Ханты-Мансийский автономный округ) [5].

Риск загрязнения почвы тяжелыми металлами состоит в том, что эти вещества по конечным звеньям различных трофических цепей (почва-вода, почва-вода-животное, почва-растение, почва-растение-животное и др.), используемым в качестве пищевой продукции попадают в организм человека, что чревато тяжелыми последствиями для его здоровья. Так по данным [4], накопление ряда тяжелых металлов (никеля, марганца, свинца, кадмия и кобальта) отмечается в биомассе, такого важнейшего кормового растения тундровой зоны, как в северолюбке рыжеватой (Arctophila fulva), хорошо поедаемой оленями, гусями и утками, идущими в пищу местного населения. Согласно исследованиям [6], проведенным в Ханты-Мансийском автономном округе, свинец, входящий в состав нефти поступает по вышеуказанным трофическим цепям в организм человека, постепенно накапливается и может вызывать серьезные проблемы со здоровьем. Не менее опасным является пребывание человека на территории, которая подвергается хроническому воздействию газопылевых выбросов, содержащих тяжелые металлы.

Цель данной работы состояла в представлении способа диагностики, посредством анализа активности фермента дегидрогеназы, хронического и аварийного загрязнения почв тяжелыми металлами, происходящего через газопылевые выбросы при высокотемпературных технологических процессах. Эта работа выполнялась в рамках проекта «Инновационная комплексная технология оздоровления ландшафтов Крайнего Севера Сибири», а представленный здесь способ диагностики был защищен патентом Российской Федерации № 2617533, рис.1, 2 [7].

Рис. 1. Патент РФ на изобретение № 2617533. Способ диагностики хронического и аварийного загрязнения почв тяжелыми металлами посредством анализа активности фермента дегидрогеназы. Арно О.Б., Арабский А.К., Башкин В.Н., Галиулин Р.В., Галиулина Р.А.

Рис. 2. Диплом победителя в номинации: «Сохранение биоразнообразия и оздоровление ландшафтов». Проект: «Инновационная комплексная технология оздоровления ландшафтов Крайнего Севера Сибири»

При этом важно было теоретически обосновать значение рассматриваемого способа диагностики, путем приведения конкретных примеров загрязнения почв тяжелыми металлами, происходящего через газопылевые выбросы при высокотемпературных технологических процессах, описания риска воздействия тяжелых металлов на человека и, наконец, представить сам способ диагностики хронического и аварийного загрязнения почв тяжелыми металлами, происходящего через газопылевые выбросы.

Примеры загрязнения почв тяжелыми металлами, происходящего через газопылевые выбросы

Согласно исследованиям [8], проведенным на полуострове Ямал (Ямало-Ненецкий автономный округ), постоянное сжигание нефтяного попутного газа при разработке месторождений углеводородов, а так же региональный и глобальный перенос газопылевых выбросов вносят ощутимый вклад в загрязнение данной территории тяжелыми металлами. Так в работе [9], было установлено относительное повышенное содержание свинца, хрома, кобальта, никеля и цинка в снежном покрове лицензионных участков ряда нефтегазоконденсатных месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа (Северо-Пуровского, Западно-Песцового, Самбургского, Яро-Яхинского, Берегового и Пырейного). При этом источниками загрязнения снежного покрова свинцом и цинком являются факелы сжигания нефтяного попутного газа, регламентный отжиг буровых скважин, работа дизельных установок и автотранспорта, а загрязнение хромом, кобальтом и никелем происходит в результате дальнего их переноса в составе аэрозолей, то есть частиц от нескольких мкм до менее 0,1 мкм. Исследования, проведенные на территории Русского нефтегазового месторождения (Ямало-Ненецкий автономный округ) позволили отнести целый ряд тяжелых металлов (железо, свинец, медь, цинк, никель, кадмий и ртуть) к числу значимых загрязнителей почвы [10]. Результаты исследований [6], проведенных в Ханты-Мансийском автономном округе, показали, что влияние буровых установок на загрязнение почвы тяжелыми металлами сказывается в радиусе 2 км и более, когда свинец, кадмий и другие элементы, содержащиеся в выхлопных газах дизельных приводов буровых установок, а также в саже, образующейся при сжигании попутного нефтяного газа на факельных установках оседают на почву. Согласно наблюдениям [11], проведенным на территории Васюганской и Лугинецкой групп нефтегазовых месторождений (Томская область) содержание свинца, цинка, никеля, хрома и ванадия в почвах старых месторождений оказалось выше, соответственно, в 3,3, 5,7, 4,0, 4,4 и 2,5 раза, чем в почвах новых месторождений, что свидетельствует о длительном накоплении данных веществ, в результате сжигания нефтяного попутного газа. Многолетние исследования, проведенные в районе функционирования Астраханского газового комплекса и расположенного в его центральной части одноименного газоперерабатывающего завода по добыче и переработке высокосернистого и ртуть содержащего газового конденсата показали, что концентрация ртути и суммарное содержание ряда других тяжелых металлов (марганца, хрома, ванадия, никеля, кобальта, меди, цинка, свинца и других элементов) в почвах имеет прогрессирующий характер даже в санитарно-защитной зоне [12]. Это связано с воздействием регламентных отжигов и продувок десятков буровых скважин на изучаемой территории. Исследования, проведенные на острове Белый (Карское море) показали превышение предельно допустимой концентрации свинца в некоторых его почвах до 3,4-4,1 раза, что может быть связано с работой дизельной станции на острове, подтверждаемой фактами скопления на территории острова бочек из-под горючего и загрязнения его почв самим горючим [13, 14].

Риск воздействия тяжелых металлов на человека

Основным органом-мишенью для тяжелых металлов, находящихся в составе газопылевых выбросов, при пребывании человека в условиях хронически загрязняемой воздушной среды являются органы дыхания (носовая полость, гортань, трахея, бронхи и легкие). Так, хроническая интоксикация органов дыхания медью, кадмием, хромом (Cr +3 ), хромом (Cr +6 ) и никелем может привести к изъязвлению и перфорации (структурному нарушению) носовой перегородки, а цинком, ванадием, хромом, марганцем, железом, кобальтом и никелем будет способствовать возникновению пневмосклероза (фиброза легких), когда легочная ткань замещается соединительной (рубцовой) тканью, приводящей к нарушению дыхательной функции [1, 2].

Не меньшую опасность для человека представляют тяжелые металлы, приводящие к образованию злокачественных опухолей. Так, согласно [1, 2, 15], никель индуцирует рак носа и его придаточных пазух, гортани, легких, желудка и почек, железо – рак легких, хром – рак полости носа, легких и желудка, цинк – рак легких, кадмий – рак легких, предстательной железы, яичка и лейкемию (злокачественное заболевание кроветворной системы), свинец увеличивает риск заболеваемости раком легких, желудка, почек, мочевого пузыря, а ртуть способствует возникновению рака предстательной железы и почек.

Способ диагностики хронического и аварийного загрязнения почв тяжелыми металлами, происходящего через газопылевые выбросы

Соответствующая представленному здесь способу диагностики хронического и аварийного загрязнения почв тяжелыми металлами, происходящего через газопылевые выбросы, техническая задача решалась благодаря тому, что на первом этапе, на исследуемой территории, по карта-схеме крупного масштаба (М 1:200000 и крупнее) выделяют один типичный участок без явного источника эмиссии тяжелых металлов, а другой типичный участок с расположением явного источника эмиссии тяжелых металлов [7]. На втором этапе, с этих двух участков отбирают соответственно усредненные образцы почвы № 1 и № 2 и определяют в них активность дегидрогеназы — фермента, катализирующего реакции дегидрирования (отщепления водорода) органических веществ (углеводов, спиртов и кислот), поступающих с растительными остатками в почву.

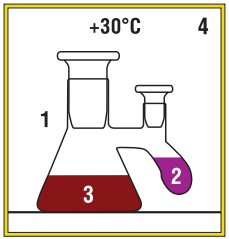

Активность дегидрогеназы отдельных проб, взятых из образцов почвы № 1 и № 2 анализируют в 6-ти кратной повторности с помощью модифицированной колбы Эрленмейера (1) с коленчатым отростком (2), рис. 3.

Рис. 3. Оборудование и устройство для анализа активности фермента дегидрогеназы почвы:

1 – модифицированная колба Эрленмейера;

2 – коленчатый отросток с насыщенным щелочным раствором пирогаллола;

3 – реакционная смесь;

4 — термостат.

С этой целью 1 г почвы, 0,1 г тонко измельченного карбоната кальция (CaCO3), по 1 мл 1%-х водных растворов глюкозы (С6H12O6) и 2,3,5-трифенилтетразолийхлорида (C19H15N4Cl) последовательно помещают в колбу и реакционную смесь (3) перемешивают круговыми движениями. В коленчатый отросток с помощью шприца вводят насыщенный раствор пирогаллола (C6H3(OH)3) в щелочи (KOH) для поглощения кислорода в устройстве с целью создания анаэробных условий. Далее колбу герметизируют пробками с использованием вакуумной смазки и ставят в термостат (4) на инкубирование при 30 о С на одни сутки. Начинается биохимическая реакция, когда 2,3,5-трифенилтетразолийхлорид (бесцветное вещество) акцептируя мобилизованный дегидрогеназой водород, превращается в реакционной смеси в 2,3,5-трифенилформазан (C19H16N4, вещество красного цвета):

После завершения инкубирования проб производят экстракцию образующегося в них 2,3,5-трифенилформазана из каждой колбы с помощью этилового спирта (C2H5OH) — 5 раз по 4 мл. Затем экстракты каждой пробы объединяют до объема в 25 мл и измеряют оптическую плотность на спектрофотометре (при длине волны λ = 490 нм) и рассчитывают количество 2,3,5-трифенилформазана по калибровочному графику, составленному, например, от 1 до 30 мкг/мл данного вещества, и выражают в единицах мкг 2,3,5-трифенилформазана/(г·сут), различающиеся в образцах почвы № 1 и № 2, что в результате позволяет судить о хроническом или аварийном загрязнении почв тяжелыми металлами. Так, факт хронического загрязнения почв тяжелыми металлами выявляется, когда активность дегидрогеназы статистически достоверно выше в образце № 2, чем в образце № 1, а факт аварийного загрязнения почвы, когда активность дегидрогеназы, статистически достоверно ниже в пробе № 2, чем в образце № 1.

Феномен хронического загрязнения почв тяжелыми металлами объясняется адаптацией микроорганизмов, продуцирующих фермент дегидрогеназу к загрязнению, что происходит путем естественного отбора резистентных (устойчивых) к тяжелым металлам форм микроорганизмов, снижения токсичности тяжелых металлов путем их сорбции клеточными оболочками микроорганизмов и восстановления микроорганизмами ионов тяжелых металлов до элементарной металлической формы. Более того свойство резистентности микроорганизмов к тяжелым металлам не утрачивается, то есть данное свойство генетически передается от одной генерации микроорганизмов к другой генерации.

Феномен аварийного загрязнения почв тяжелыми металлами объясняется «шоковым» эффектом залпового аварийного газопылевого выброса тяжелых металлов на микроорганизмы почвы, попадающих в нее результате седиментации и атмосферными осадками. «Шоковый» эффект выражается в прямом ингибировании каталитической активности дегидрогеназы и задержке продуцирования данного фермента микроорганизмами вследствие подавления их роста и размножения под действием смеси различных тяжелых металлов, что представляет собой средний арифметический результат ингибирующего действия веществ, составляющих данную смесь.

В целом, рассматриваемый способ диагностики акцентирует свое основное внимание на установлении факта хронического или аварийного загрязнения почв тяжелыми металлами в концентрациях, не вызывающих их химическую стерилизацию, ведущую к уничтожению почвенной «живой фазы» (флоры и фауны) и позволяющих с течением времени в результате различных процессов самоочищения почвы (миграции, сорбции и трансформации тяжелых металлов) вернуться в изначальное функциональное состояние, то есть к статусу до аварийного загрязнения.

Так, в результате применения данного способа диагностики нами было установлено, что на конкретной территории с локализацией объекта металлургии активность дегидрогеназы в почве участка с явным источником эмиссии тяжелых металлов (меди, никеля и свинца) оказалась выше на 65% относительно почвы участка без явного источника эмиссии тяжелых металлов, что свидетельствует о факте хронического загрязнения ими почвы, табл. 1.

Содержание тяжелых металлов, мг/кг

дегидрогеназы, мкг 2,3,5-трифенилформазана / (г·сут)

Источник