МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ГОРИЗОНТОВ

После определения границ генетических горизонтов мы раз записываем глубину верхней и нижней границ, иногда сразу вычисляем мощность. Затем, поставив знак почвенного горизонта ещё раз, даём полное морфологическое описание каждого горизонта. Каждый генетический горизонт описываем в следующей последовательности:

· Характер перехода одного горизонта в другой

В полевых условиях указываем влажность почв. Описание почв часто сопровождается качественным определением различных соединений и свойств почвы.

Цвет почвы – самый важный морфологический признак. Нередко название почвы даётся по цвету верхних горизонтов: подзолы, серые лесные, чернозёмы и т.д. по цвету почвы в первую очередь выделяем генетические горизонты, так как многие реакции и процессы, протекающие в них, связаны с изменением цвета образующихся и перемещающихся соединений. Вынос железа, например, сопровождается появлением белёсой окраски горизонта, а вымывание органических соединений – окрашиванием горизонта в серый или бурый цвет. Соединения окрашивают горизонты в различные желтоватые, красноватые тона и оттенки. Цвет почвы и интенсивность окраски очень разнообразны. Окрашенность горизонта может быть равномерной, однородной или неоднородной, пятнистой, пёстрой, языковой, глянцевой и др.; что связано как с неодинаковой интенсивностью процессов почвообразования, так и неоднородностью распределения веществ в почвенных горизонтах.

Из всего многообразия выделяют три группы соединений, определяющих цвет почвы:

1. Органические и перегнойные вещества, которые могут придать горизонтам чёрный цвет.

2. Соединения окиси железа, окрашивающие почвы в красный цвет.

3. Соединения кальция кремнезёма, а также каолин, придающий почве белый цвет.

При закладке почвенного разреза мы определили цвет горизонтов:

Гранулометрический состав – оказывает непосредственное влияние на самые различные свойства почвы, поэтому при исследовании и оценке почв

определение гранулометрического состава, а также почвообразующей породы имеет большое значение.

Гранулометрическим составом называют соотношение частичек разного размера, выраженное в %. Он определяется полевым методом – скатывание в шар, шнур.

В результате определения гранулометрического состава почвы полевым методом мы получили:

| Название почвы по механическому составу | Характер скатывания | |

| Шар | Шнур | |

| Песок рыхлый | Не скатывается , на руке не остается пыли. | Не скатывается |

| Песок связный | Не скатывается ,на руке остается пыль | Не скатывается |

| Супеси | Скатывается с трудом | Не скатывается |

| Суглинок легкий | Скатывается, легко рассыпается | Скатывается диаметром более 3 мм |

| Суглинок средний | Скатывается , при раздавливании дает крупные трещины | Скатывается диаметром от 1,2 до 3 мм |

| Суглинок тяжелый | Скатывается , при раздавливании дает мелкие трещины | Скатывается диаметром от 0,8 до 1,2 мм |

| Глина | Скатывается , при раздавливании трещин не образуется | Скатывается диаметром от 0,8 до 1,2 мм , дает кольцо с трехкопеечную монету |

В – суглинок легкий;

При определении гранулометрического состава сильно – карбонатных почв применяют 5-10%-ый раствор соляной кислоты для разрушения микроагрегатов. Он определяется полевым методом – скатывание в шар, шнур.

Структурность – способность почвы распадаться на структурные комочки, состоящие из отдельных частичек, склеенных между собой коллоидными, а иногда просто спрессованных физическими силами.

Структурой называют способность твердой фазы почвы агрегироваться и естественно распадаться на относительно устойчивые отдельности различной формы и величины. Структура почвы формируется вследствие механического разделения почвы на агрегаты и образование водопроточной структуры. Механическое разделение происходит в результате высыхания, замерзания и нагревания, под влиянием и развитием корневых систем растений, деятельности насекомых и их личинок в почве.

В результате закладки почвенного разреза мы определили структуру горизонтов:

Сложение почвы характеризует степень плотности, порозности и связности почвенных частиц, наличие пустот и капиллярных промежутков, канальцев, ячеек, пор.

В результате закладки почвенного разреза мы определили сложение горизонтов:

Включение – это тело, механически вовлеченное в толщу почвы, но не принимающего активного участия в почвообразовательных процессах: камни, раковины и т.д.

В результате закладки почвенного разреза мы выявили включения в горизонтах:

Горизонт А1 – корни

Горизонт А2 – корни

Новообразование – это четко отграниченные выделения и скопления различных веществ, которые возникли в процессе почвообразования в горизонте В.

В нашем почвенном разрезе мы обнаружили новообразования в горизонте В.

Характер перехода одного горизонта в другой различают по изменению интенсивности окраски смежных горизонтов и мощности переходного слоя почвы: ясный, неясный, постепенный, резкий и т.д.

Влажность почвы также отмечается при описании. Определяется на ощупь:

В результате закладки почвенного разреза мы определили влажность почвенных горизонтов:

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧВЕННОГО ПРОФИЛЯ

Горизонт А0 – лесная подстилка, состоит из опада растений, цвет серо-зеленый.

Горизонт А1 имеет мелко-комковатую структуру, комковатое сложение, механический – супесь, влажность – свежая. Новообразований не имеет.

Горизонт А2 – бесструктурный, имеет рыхлое сложение, механический состав – супесь, влажность – свежая. Новообразований не имеет.

Горизонт В – бесструктурный, сложение – рассыпчатое, механический состав – песок, содержит новообразование – пятна железа.

Горизонт С по механическому составу – глина.

ПРИБОР Н.А. АЛЯМОВСКОГО

Прибор Алямовского используется для определения реакции среды. Этот метод основан на свойстве некоторых органических красящих веществ, называемых индикаторами, изменять свою окраску в зависимости от концентрации водородных ионов. Концентрация водородных ионов в полученной вытяжке определяется каллометрически, т.е. по изменению окраски в присутствии индикаторов. Анализ проводится в такой последовательности:

1. Взять подготовленную почву и насыпать её в пробирку до первой черты.

2. Налить в пробирку одну часть раствора хлористого калия до второй черты, чтобы почва была покрыта.

3. Закрыть пробирку пробкой и энергично встряхнуть в течение 5 минут. Пробирка должна находиться в горизонтальном положении.

4.Поставить пробирку с почвой для отстаивания.

5. Раствор солевой вытяжки перенести на воронку с фильтром.

6. Мерным цилиндром отмерить 1 куб. см. вытяжки и поместить в пробирку.

7. При помощи специальной пипетки прилить в вытяжку 0,3 миллилитра комбинированного индикатора и равномерного перемешать индикатор со всем объёмом жидкости.

8. Определить величину pH испытуемой вытяжки путём сопоставления её окраски с окраской эталонов индикаторной шкалы.

Для этого необходимо:

Ø в стандартной шкале найти эталон, окраска которого близка к окраске испытуемой жидкости.

Ø вынуть из штатива два соседних эталона (один с более низким, другой более высоким pH) и произвести более тщательное сравнение окраски испытуемой жидкости с окраской эталона.

Делать это следует на фоне белой бумаги, положенной на стол наклонно, придерживая их у самого отверстия пальцами правой руки, повернувшись лицом к окну. Величина pH испытуемой жидкости будет та, которая обозначена на пробирке-эталоне, ближе всех подходящей по окраске. Если окраска испытуемой жидкости будет промежуточной между окрасками двух рядом расположенными в стандартной шкале пробирок-эталонов, что будет обозначать среднее значение pH, обозначенное на пробирках-эталонах.

Источник

Почвенный горизонт

Генетические почвенные горизонты—это формирующиеся в процессе почвообразования однородные, обычно параллельные земной поверхности слои почвы, составляющие почвенный профиль и различающиеся между собой по морфологическим признакам, составу и свойствам.

Генетические горизонты в почвенном профиле выступают как однородные составные части почвенного тела, причем их однородность подразумевается только в масштабе рассмотрения почвенного профиля. При ином, более детальном масштабе рассмотрения, почвенные горизонты оказываются весьма неоднородными, устроенными очень сложно.

На заре развития почвоведения В.В. Докучаев выделил в почве всего три генетических горизонта: А—поверхностный гумусо-аккумулятивный; В—переходный к материнской породе; С—материнская горная порода, подпочва.

Последующее развитие почвоведения привело к выделению довольно большого разнообразия генетических горизонтов различных почв, обозначаемых различными символами. До сих пор у почвоведов разных научных школ нет единства в диагностике и символике различных почвенных горизонтов, что создает немалые трудности в науке. Ниже приводится краткое описание основных генетических горизонтов почв, выделяемых в настоящее время.

Поверхностные органогенные горизонты

Т-торфяный горизонт формирующийся на поверхности в условиях постоянного избыточного увлажнения, но встречающийся иногда и в толще профиля при полициклическом почвообразовании, например в поймах рек, и характеризующийся специфической консервацией органического вещества растительных остатков без превращения его в гумус или сгорания. Торф по составу может быть древесным, травяным (тростниковый, осоковый), моховым зелено-моховой, сфагновый), лиственным, лишайниковым либо смешанным. Содержание органического вещества в торфе более 35% по массе (более 70% по объему):Т о —олиготрофный (верховой) торф, Т т —эутрофный (низинный) торф.

Т1 — торфяный неразложенный — растительные остатки не разложены или только слабо разложены и почти полностью сохранили свою исходную форму (в США и Канаде: фибрист — Fibrist).

Т2 — торфяный среднеразложенный — растительные остатки лишь частично сохранили свою форму в виде обрывков тканей (в США и Канаде: хемист — Hemist).

ТЗ — торфяный разложенный — сплошная органическая мажущаяся масса без видимых следов растительных остатков (в США и Канаде: саприст — Saprist).

ТА — торфяный минерализованный — пахотный торфяный горизонт, измененный осушением и обработкой.

О (Ао или АО по старой системе)—лесная подстилка или степной войлок—маломощный (до 20 см) поверхностный слой разлагающегося органического вещества (разные подгоризонты находятся на разных стадиях разложения), частично, особенно в нижней части, перемешанного с минеральными компонентами (преимущественно механически); содержит более 35% по массе (более 70% по объему) органического вещества.

О1 — свежий или слабо разложившийся опад, в котором растительные остатки почти полностью сохранили свою исходную форму—*слой опада*L.

O2 — растительные остатки лишь частично сохранили свою форму в виде обрывков тканей—слой ферментации F.

O3 — сплошная органоминеральная масса без видимых следов растительных остатков—слой гумификации Н.

Aal — водорослевая корочка—поверхностная хорошо отслаивающаяся от нижележащей почвы корочка водорослей и их остатков, черная—в сухом состоянии и зеленеющая—при увлажнении, с большой примесью минеральных частиц в нижней части. Мощность ее—несколько миллиметров, характерна для сухостепных, полупустынных и пустынных почв.

Ad–дернина — органоминеральный гумусо-аккумулятивный поверхностный горизонт почв, формирующийся под травянистой растительностью, особенно луговой, и состоящий, по крайней мере, на половину по объему из корней растений.

AT — перегнойный горизонт — гумусо-аккумулятивный горизонт, содержащий от 15 до 35% по массе органического вещества, иловатый, черный, мажущийся, творожистой структуры или бесструктурный, постоянно или периодически насыщенный водой.

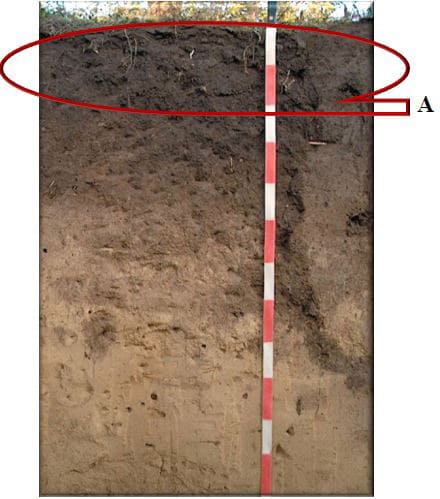

A (A1 или А1 по старой системе) — гумусовый горизонт — поверхностный или лежащий под горизонтами О, Aal, Ad, Ар, темноокрашенный (наиболее темный в профиле) гумусо-аккумулятивный горизонт с содержанием органического вещества до 15% по массе.

А (A1 или А1 по старой системе) — гумусовый горизонт

Ap (Ап или Апах по старой системе) — пахотный горизонт — поверхностный гумусовый горизонт почв, преобразованный периодической обработкой в земледелии.

Ap (Ап или Апах по старой системе) — пахотный горизонт

Поверхностные неорганические горизонты

K — корковый горизонт — светлая хрупкая ячеистая корочка мощностью до 5 см на поверхности почвы, часто с полигональным растрескиванием, легко отделяющаяся от нижележащей почвы, относительно обогащенная кремнеземом и лишенная солей. Причем кварцевые зерна и зерна других первичных минералов лишены оксидных пленок и не соединяются цементирующими мостиками, за исключением случайных карбонатных («сухарный горизонт», «корка», «ноздреватый горизонт»).

Q — подкорковый горизонт, находящийся обычно под корковым горизонтом, светлоокрашенный, сильнопористый, чешуйчатый или слоеватый горизонт сухостепных, полупустынных или пустынных почв («слоеватый горизонт»), часто выходящий на поверхность.

S — солевая корка — белая корка или обильные выцветы солей на поверхности почвы.

Подповерхностные горизонты

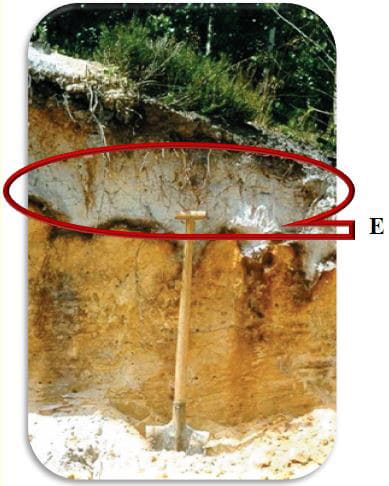

Элювиальные горизонты (А2 или А2 accordingtotheoldsystem) осветленные, белесые (палево-белесый, серо-белесый, сизо-белесый, белый), располагающиеся под каким-либо из органогенных горизонтов и подстилаемые обычно иллювиальным горизонтом. Элювиальные горизонты образуются за счет вымывания из них различных веществ и остаточного накопления самых устойчивых труднорастворимых минералов. В настоящее время выделяют следующие основные элювиальные горизонты:

- E — подзолистые, образующиеся в результате кислого выветривания минералов и интенсивного выноса продуктов разрушения преимущественно в окислительной обстановке;

- EL — элювиальные горизонты, формирующиеся обычно в условиях чередования окислительных и восстановительных обстановок и кислого выщелачивания. Для этих горизонтов обычна сегрегация соединений железа и марганца в конкреции. Характерны процессы разрушения силикатных минералов, особенно тонкодисперсных, миграции пылеватых и илистых частиц без их разрушения (лессиваж, партлювация) и соединений железа в нижележащие горизонты.

SEL — солонцово-элювиальные (надсолонцовые) горизонты образуются в результате гидролиза минералов в щелочной среде и выноса продуктов разрушения.

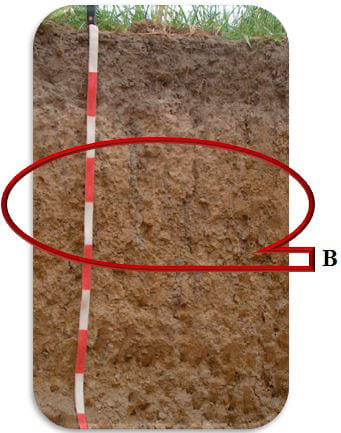

В — минеральный внутрипочвенный горизонт, лежащий в средней части профиля, и отличающийся по своим свойствам от любого поверхностного горизонта, а также от горизонтов Е, G, С, D, R. Горизонт В в почвоведении — это очень сложное и сборное понятие. С одной стороны, он включает иллювиальные горизонты, среди которых выделяются глинисто-иллювиальные (Bt), железисто-иллювиальные (Bf), гумусо-иллювиальные (Bh), солонцовые (В**nа), карбонатные (Bca), солевые (Bsa), гипсовые (B**cs) или смешанные (Bth, Bhf, и т. п.), а с другой — метаморфические горизонты, образованные при трансформации минералогического состава на месте: сиаллитно-метаморфический (В**m), ферраллитно-метаморфический (Box**). Иллювиальный горизонт называют обычно «В текстурный», а метаморфический — «В структурный». В случае неясного состава и генезиса символ В употребляется без дополнительного индекса.

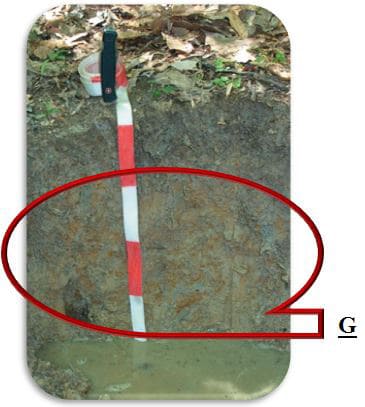

G — глеевый горизонт — минеральный горизонт, формирующийся в условиях постоянного избыточного увлажнения, характеризующийся преобладанием тусклой голубоватой, сизой, оливковой окраски, иногда с ржавыми пятнами.

Грунтовое оглеение подчеркивается снизу (G), а поверхностное — сверху (G). Глееватые горизонты имеют в дополнение к основному символу малый индекс g, например Ag, Bg, Cg, когда степень оглеения недостаточна для выделения самостоятельного глеевого горизонта.

Подпочвенные горизонты

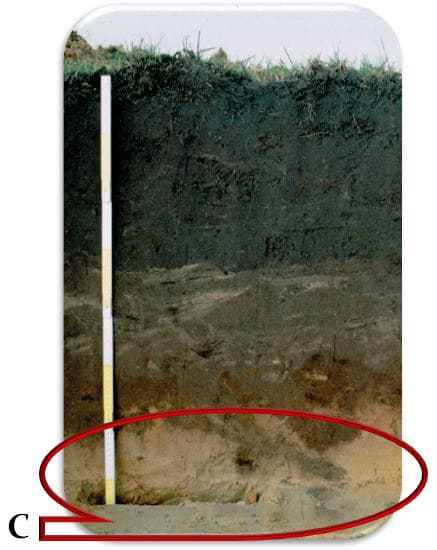

C — материнская горная порода, а точнее горизонт, лежащий под любым из описанных выше почвенных горизонтов, сходный с ними литологически и не имеющий их признаков (предположительно материнская порода).

D — подстилающая порода — рыхлая горная порода, лежащая под горизонтом С, и отличающаяся от него в литологическом отношении.

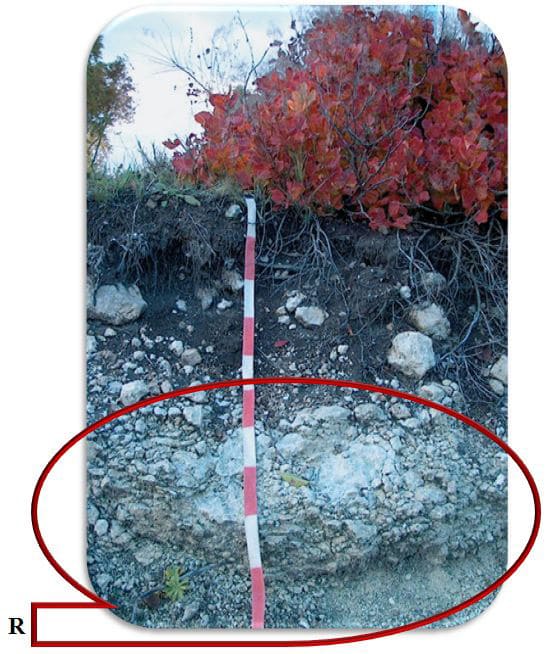

R — плотная (массивно-кристаллическая) почвообразующая или подстилающая порода.

Специфические внутрипочвенные горизонты

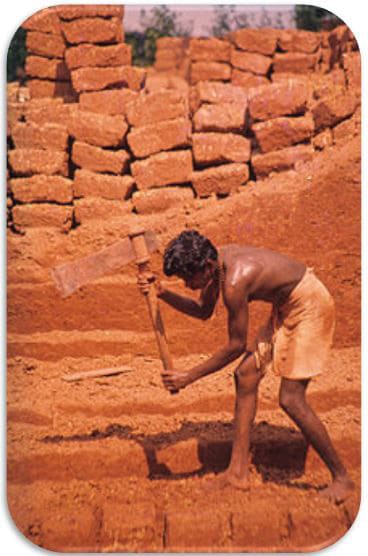

L — латерит — очень твердый сплошной железистый горизонт (панцирь) ячеистого (вермикулярный, ячеистый латерит — Lpl) или конкреционного (пизолистый, гороховый латерит — Ln) строения, состоящий преимущественно из оксидов железа и алюминия с примесью кварца и каолинита. Горизонт образуется за счет необратимой дегидратации и кристаллизации оксидов железа в результате механического разрушения и выноса каолинитового материала из железистой матрицы вышедшего на поверхность плинтита под воздействием атмосферных агентов, либо путем аллохтонного накопления железа из грунтовых вод при их латеральном перемещении.

Рl — плинтит — внутрипочвенный уплотненный, но свободно режущийся лопатой горизонт, имеющий ферраллитную (каолинитовую) основу, вторично-гидрогенно обогащенную оксидами железа; имеет пеструю окраску при чередовании белесовато-желтых и красных пятен; иногда в нем обильны железистые конкреции диаметром 0,5—1,0 см; при выходе на поверхность необратимо отвердевает, превращаясь в латерит.

F — фраджипэн — очень твердый и хрупкий глинистый горизонт с резкой верхней и диффузной нижней границами, разделяющийся на вертикальном срезе на неправильные многогранники (полигоны) белесыми прожилками; при увлажнении не размягчается, как обычная глина, а сразу распадается на мелкие отдельности; формируется иногда в нижней части иллювиального горизонта некоторых типов почв бореального пояса.

Р — плотная внутрипочвенная кора — очень твердый, «каменный» горизонт, цементированный, какими-либо соединениями в результате их гидрогенного поступления и отложения внутри почвенной толщи вплоть до образования почти чистого слоя этих соединений; солевая кора (петросолевой горизонт) — Psa, гипсовая кора (петрогипсовый горизонт) — Pcs, известковая кора (петрокальциевый горизонт) — Рса, кремневая кора (дурипэн, силкрит) — Psi.

М — мягкая внутрипочвенная кора — мягкий, мучнистый горизонт, сформированный какими-либо соединениями в результате их гидрогенного поступления и отложения внутри почвенной толщи вплоть до образования почти чистого слоя этих соединений: Мса — калише, прослой мучнистого карбоната кальция; Mcs — гажа («шестоватый гипс») прослой мучнистого гипса.

N — конкреционный горизонт — рыхлый внутрипочвенный горизонт, содержащий более 50% объема различных конкреционных новообразований: N — ортштейн (содержит железистые конкреции);Nca — канкар (содержит известковые конкреции);

Z — ортзанд — сплошной или состоящий из отдельных волнистых тонких прослоек (псевдофибр), сцементированный оксидами железа песчаный горизонт.

Дополнительные обозначения

При обозначении генетических почвенных горизонтов наряду с указанными основными символами широко используются дополнительные обозначения малыми буквами латинского алфавита, которые становятся справа от основного символа горизонта, с тем чтобы подчеркнуть его специфику:

са — наличие карбонатов кальция; cs — наличие гипса (в этом случае не отмечается наличия карбонатов); sa — присутствие легкорастворимых солей (в этом случае не отмечается наличие ни гипса, ни карбонатов); t — присутствие иллювиированной глины; h — наличие иллювиированного гумуса; na — присутствие солоноватости; m — сиаллитная метаморфизация; f — наличие признаков аккумуляции железа; ох — ферраллитная метаморфизация; g — присутствие признаков оглеения (глееватость); n — присутствие конкреций; р — распахиваемый горизонт; е — наличие признаков элювиирования; v — признаки cлитости; z — существенная перерытость почвенной фауной; у — признаки тиксотропности; cr — признаки криотурбаций; х — признаки самомульчирования; ag — устойчивое присутствие воды (ag — атмосферной, ag — грунтовой).

Особым значком впереди символа горизонта обозначается наличие мерзлоты в почве: знак ⊥ обозначает мерзлые водоупорные цементированные льдом горизонты (льдистая мерзлота); знак ↓ используется для обозначения неводоупорных мерзлых горизонтов (сухая мерзлота).

Обозначение почвенных горизонтов

В случае выделения в пределах генетического горизонта подгоризонтов они обозначаются по порядку сверху вниз дополнительными индексами, причем для горизонтов Т, AT, А и Ар используются штрихи, например Т1′, Т1″ или А’, А», А»‘, а для других горизонтов используется цифровой индекс, например В1, В2, ВЗ и т. д.

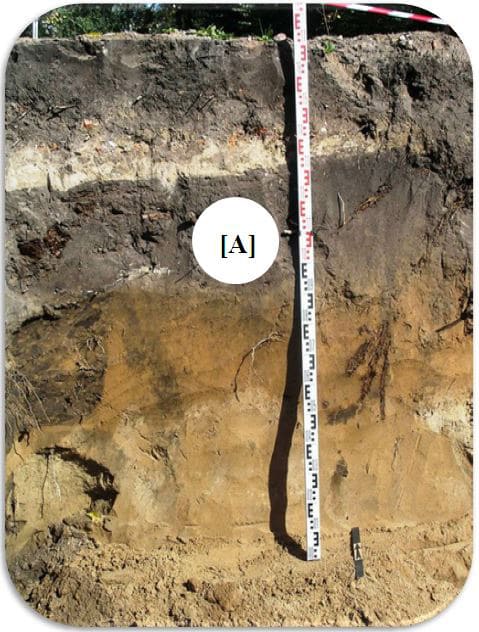

Переходные горизонты, обладающие свойствами как вышележащего, так и нижележащего, при постепенной смене одного другим обозначаются смешанными символами, например АЕ, АВ, ЕВ, ВС и т. п. Смешанные горизонты, включающие в себя морфологически оформленные участки вышележащего и нижележащего горизонтов, также получают комбинированные символы, но обозначаемые иначе: А/Е, А/В, Е/В, В/С и т. д. Погребенные горизонты выделяются квадратными скобками [А].

В случае литологической смены в пределах почвенного профиля соответствующие слои обозначаются сверху вниз порядковыми римскими номерами, например IA, IIА, IB, IIIC.

Указанная символика генетических горизонтов позволяет записывать строение почвенного профиля соответствующим образом, например:

Ap-E-EB-Bl-Bg-BCg-Cg — дерново-подзолистая пахотная глубинно-глееватая почва;

A-AB-Bt-Bca-BCca-Cca — выщелоченный чернозем;

А-АВ-Вса-ВСса-Сса — типичный чернозем;

А-АВ-Вnса-ВСса-Сса — обыкновенный чернозем;

Источник