Научная электронная библиотека

5. Морфологические характеристики почв

Морфологические признаки – внешние признаки почвы, по которым ее можно отличить от породы, друг от друга, судить о направлении и степени выраженности почвообразовательного процесса.

Внешние признаки почв отражают внутренние процессы, происходящие в них, их происхождение (генезис), историю развития.

Строение почвенного профиля – общий вид почвы со всеми почвенными горизонтами.

Генетические почвенные горизонты – однородные, обычно параллельные поверхности слои почвы, составляющие почвенный профиль, различаются между собой по морфологическим признакам.

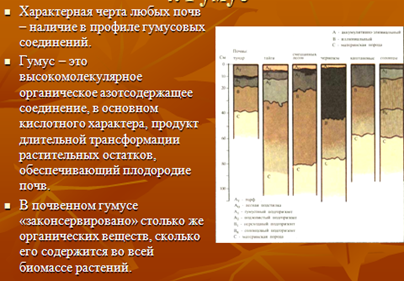

Гумусовый (А1) – гумусово-аккумулятивный самый темный горизонт с максимальным содержанием органических соединений (рис. 28).

Пахотный горизонт (Апах) – измененный продолжительной обработкой поверхностный горизонт, сформирован из различных почвенных горизонтов на глубину постоянной обработки. От нижних слоев отделяется ясной ровной границей.

Рис. 28. Гумусовые горизонты почв

Элювиальный, вымывной (А2) – горизонт, из которого органические и минеральные вещества выносятся в нижние слои.

Иллювиальный, вмывной (В) – горизонт, в котором аккумулируются соединения и коллоиды, вмываемые из верхних слоев. По характеру и сложению может расчленяться на В1 и В2. По преобладающему виду накопленных соединений различают: Вh, Вk, Вs – соответственно горизонты накопления гумуса, карбонатов, солей.

Иллювиирование – процесс накопления различных веществ в профиле, мигрирующих с нисходящими токами почвенной влаги, чаще в гравитационной форме, как результат элювиирования, включая элементарный процесс выщелачивания. В результате формируется один или несколько иллювиальных горизонтов.

– глинистые частицы, образованные в процессе лессиважа;

– аморфные полуторные окислы и ил, как следствие подзолистого процесса (кислотный гидролиз);

– оксиды железа и алюминия в свободной форме или связанные с гумусом в песчаных почвах бореального пояса;

– набухающие глины с обратимой коагуляцией в результате солонцового процесса;

– кальцит, гипс, соли, залегающие отдельными горизонтами или совместно.

Лессиваж (иллимеризация) – процесс перемещения в профиле почв илистой фракции без ее химического разрушения.

Материнская (почвообразующая) порода (С) – слабо затронутая почвообразованием.

Подстилающая порода (D), не затронутая почвообразованием.

Основные формы переходов горизонтов в почвенном профиле

Это один из критериев интенсивности почвообразования, диагностический признак. Различают следующие виды.

1. Ровная граница. Выражена у большинства почв при постепенном переходе между слоями. Есть и в пахотных горизонтах.

2. Волнистая граница. Мелковолнистая с разницей высот менее 5 см, средневолнистая – 5–10 см, сильноволнистая – более 10 см.

3. Языковатая граница. Мелкоязыковатая – глубина затеков до 5 см, глубокоязыковатая – более 10 см. Отношение глубины языка к их ширине 2–5 см. При большей ширине граница будет затечной.

4. Затечная граница – у почв с потечным характером гумуса (криогенные) или подвергшихся очень глубокому периодическому растрескиванию. Глубина затеков к их ширине превышает 5 см.

Характер перехода между горизонтами

1. Резкий. Граница может быть выделена на стенке разреза ножом с неопределенностью 1–2 или 3 см при любой форме границы.

2. Ясный – граница прослеживается четко и может быть выделена на стенке с неопределенностью 1–3, 2–5, 3–6 см. Характерен для нижней части горизонта А2 подзолистых почв и гумусовых слоев черноземов, сильно оглеенных горизонтов.

3. Заметный – граница шириной 3–5 см. Встречается в нижней части профиля элювиально-иллювиальных почв.

4. Постепенный – более 5, иногда 6–10 см. Характерен между горизонтами красноземов или ферраллитных почв, подгоризонтами гумусового горизонта черноземов.

Мощность почв – ее вертикальная протяженность, толщина от поверхности до глубины залегания материнских пород.

У различных типов почв она колеблется в среднем от 50 до 150 см. Для черноземов, каштановых и луговых солонцов при мощности горизонта АВ менее 30 см – почвы маломощные, более 30 – мощные.

Окраска почвы – наиболее доступный и заметный морфологический признак. Гумус окрашивает горизонты в черные, темно-серые тона, оксид железа – в ржаво-охристый цвет, кремнезем и карбонат кальция придают почве белесую окраску. На окраску также влияют влажность почв (сухие почвы более светлые) и структурное состояние (распыленные, бесструктурные почвы кажутся светлее структурных).

Влажность почвы. В полевых условиях по степени увлажнения почвы различают следующие категории:

• сухая – при раздавливании комков пыли, наличие влаги не ощущается; свежая – не пылит, при сжатии не крошится, прохладная;

• слегка увлажненная – холодит руку, при подсыхании светлеет;

• влажная – при сжатии слипается, деформируется, оставляя следы пальцев, при подсыхании заметно светлеет;

• сырая – при сжатии вода не просачивается, почва липнет к ладони, оставляя след;

• мокрая – из зажатого в руке комка почвы выделяется влага.

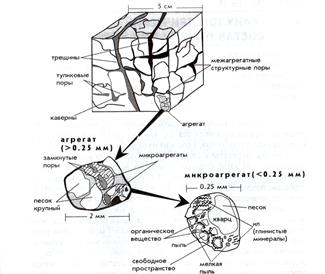

Структура почвы – взаимное расположение структурных отдельностей (агрегатов), на которые способна распадаться почвы. Обязательным условием формирования структуры является наличие мелких механических элементов и клеющего материала в виде гумуса и глины, которые находятся в коллоидном состоянии. В результате их взаимодействия, адсорбции и коагуляции под влиянием растительных сообществ и микроорганизмов образуются органо-минеральные агрегаты разной величины и формы (рис. 16, 17).

Структурные агрегаты (отдельности, педы) представляют собой почвенную отдельность определенной формы с ясно очерченными поверхностями граней (Шоба и др., 2012).

Сложение почв – расположение почвенных частиц и структурных агрегатов относительно друг друга, внешнее выражение плотности и пористости почв.

Характеристика почв и горизонтов по сложению

Слитые. Очень плотное прилегание частиц, почти без скважин и пор. Характерен для иллювиальных горизонтов солонцов и бесструктурных глинистых почв. Лопатой вскопать не возможно, только ломом разбить. От ножа остается черта на стенке почвенного разреза. При нажиме нож входит в почву на 2–3 мм.

Плотные. Почвы с трудом поддаются копке. Характерна для суглинистых и глинистых почв, обогащенных коллоидами. Нож входит на 1–2 см.

Рыхлые. Слабо уплотненные почвы. Наблюдаются в суглинистых и глинистых хорошо оструктуренных гумусовых горизонтах, в пахотном слое почв после их обработки. Нож входит в почвенный горизонт на 2–5 см.

Рассыпчатые. Сыпучая масса в сухом состоянии. Такое сложение характерно для песчаных и супесчаных малогумусных почв.

Пористость зависит от размера и формы пор и трещин внутри структурных отдельностей или между ними.

Тонкопористые почвы хорошо пронизаны порами диаметром менее 1 мм; пористые – размер пор 1–3 мм, губчатые имеют пустоты в почве размером 3–5 мм; у ноздреватых (дырчатых) размер пустот составляет 5–10 мм; ячеистые, диаметр пор превышает 10 мм; трубчатые – пустоты в форме каналов, прорытых землеройкой, биотой.

Гранулометрический состав почвы – сочетание в почве частичек разного диаметра: песка, пыли, глины, ила. В полевых условиях его определяют визуально, органолептически (табл.2, рис. 26, 27. табл. 2).

Рис. 27. Схема агрегатного строения почвы по Е. В. Шеину, 2005

1. Кубовидный тип

Глыбистая Крупнокомковатая Комковатая Мелкокомковатая

Крупнозернистая Зернистая Мелкозернистая Пылеватая

Крупноореховатая Ореховатая Мелкоореховатая

2. Призмовидный тип

|  |

3. Плитовидный тип

Пластинчатая Листовая Скорлуповидная Чешуйчатая

Рис. 30. Формы структурных отдельностей (по С. А. Захарову)

Таблица 2. Показатели «мокрого» способа определения

гранулометрического состава почв в поле (по Н. А. Качинскому)

Гранулометрический состав

Морфология при испытании

Шнур не образуется.

Слипается, но шнур не скатывается.

Шнур, разрушается при раскалывании.

Шнур сплошной, распадается

при свертывании в кольцо.

Шнур сплошной, кольцо с трещинами.

Шнур сплошной, кольцо без трещин.

Новообразования – скопление в генетических горизонтах почв веществ, морфологически отличных от основной массы, но являющихся продуктами почвообразования.

Новообразования химического происхождения – результат химических процессов, осаждение на месте образования, перемещение (оксиды железа, карбонаты кальция, гипс, легкорастворимые соли, и др.

Морфология карбонатных новообразований по В. А. Ковде (1985):

Присыпки, налеты, корочки, выцветы, псевдомицелий чаще всего образованы тонкими кристаллами.

Пятна, прожилки, трубки выпадают из раствора в осадок вокруг корешков в полостях, оставленных насекомыми и корнями. Обычно они свидетельствуют о влиянии грунтовых вод или болотном режиме в прошлом или настоящем.

Пласты, плиты и горизонты цементации – плотные, почти непроницаемые горизонты, целиком состоят из СаСОз.

Конкреции, стяжения. В зависимости от консистенции и размеров среди них различают «белоглазку» (белые, мучнистые скопления округлой и овальной формы), «журавчики» (твердые, угловатой формы), лёссовые «куклы» (5–10 см диаметром, ветвистые стяжения углекислого кальция и оксидов железа).

Новообразования биологического происхождения (животного и растительного) различаются по видам: червоточины (извилистые ходы червей), капролиты (экскременты дождевых червей в виде клубочков), дендриты (узелки мелких корешков на поверхности структурных отдельностей), корневины (сгнившие крупные корни), кротовины (пустые или заполненные поры роющих животных).

Включения – это вещества органического или минерального происхождения, наличие которых не связано с почвообразованием. Например, обломки горных пород, раковины моллюсков, остатки корней и стволов, следы жизнедеятельности животных, антропогенные включения.

1. Литоморфы – обломки камней, галька, валуны, случайно рассеянные в почве, характеризующие ее состав и строение.

2. Криоморфы – формы льдистых образований, связаны с сезонным или многолетним промерзанием – льдистые прожилки, конкреции, линзы, прослои.

3. Антропоморфы – обломки кирпича, осколки стекла, фарфора, керамика, остатки захоронений, построек, металлические предметы.

4. Биоморфы. а) кости, раковины; б) захороненные остатки корней, стеблей, стволов; в) окремнелые, обызвестковые, загипсованные, ожелезненные остатки растений.

Источник

Морфологические признаки почв

Морфологические признаки почв – это внешние признаки почв, доступные для непосредственного наблюдения и изучения, без использования специального оборудования. Морфологические признаки почвы отражают в себе ее внутренние свойства, происхождение и развитие, направление почвообразовательного процесса в настоящем и прошлом, являются диагностическими. Главными морфологическими признаками почвы являются: окраска или цвет почвы, сложение, новообразования и включения, структура, почвенный «скелет», гранулометрический состав, мощность всей почвы и отдельных ее горизонтов, строение почвенного профиля.

Окраска почвы — важнейший и наиболее доступный морфологический признак почвы. Окраска зависит от состава почвообразующих пород и типа почвообразования. По ней можно судить о химическом составе и плодородии почв. При характеристике окраски почвы имеет значение субъективность восприятия цвета. Некоторые люди страдают дальтонизмом и не могут отличить красный цвет от зеленого, не могут уловить тонкие различия оттенков окраски.

Окраска почв зависит от содержания в ней определенных веществ, условий почвообразования и влажности. Гумусовые вещества с повышенным содержанием гуминовых кислот обусловливают черную, темно-серую, темно-бурую, темно-каштановую окраску. Повышенное содержание фульвокислот в составе гумуса придает светлую окраску (серую, бурую, желтоватую). Окисленные соединения железа (III)- Fe2O3 придают почве красную, ржавую (охристую), оранжевую, желтую окраску. Восстановленные соединения железа (II) — оксид FeO, сидерит FeCO3, вивианит Fe(PO4)2 8H2O дают сизые и серо-голубоватые тона. Соединения алюминия, кремния (SiO2), углекислая известь (СаСО3), каолинит (H2Al2Si2O82H2O), гипс (СаSO4*2H2O) обусловливают белую, белесоватую, палевую окраску. Гидрооксиды и оксиды марганца придают почве интенсивно черные и бурые цвета.

Сложение почвы — внешнее выражение плотности, пористости и трещиноватости почвы. Сложение в первую очередь характеризуется по признаку плотности. Характер плотности почвы может быть определен в поле по сопротивлению, которое бывает при копке ее лопатой. Различают следующие виды почв по плотности:

1. Очень плотное, слитое — почва не поддается лопате, необходим лом или кирка. Остриё ножа не входит в почву. Механическая прочность обусловлена цементацией почвенной массы минеральными коллоидами или высоким содержанием минералов группы монтмориллонита. Во влажном состоянии почва очень вязкая и пластичная. Очень плотное сложение характерно для слитых почв, иллювиальных горизонтов солонцов и сцементированных, оруденелых горизонтов гидроморфных почв.

2. Плотное — куски почвы с трудом разламываются руками, почва с трудом поддается лопате. В сухом состоянии она монолитна, выбивается большими глыбами, во влажном – вязкая. Нож с трудом входит в стенку разреза всего на несколько сантиметров. Такое сложение характерно для иллювиальных горизонтов суглинистых и глинистых почв.

3.Уплотненное — лопата легко входит в почву, при выбрасывании почва рассыпается. Нож легко входит на несколько сантиметров.

4. Рыхлое сложение — почвенная масса легко вынимается лопатой, в сухом состоянии обладает сыпучестью. Нож свободно входит в почву.

5. Рассыпчатое сложение характерно для пахотных горизонтов песчаных и супесчаных почв. Частицы почвы не связаны друг с другом, а почвенная масса отличается сыпучестью.

Пористость — это трубочки, канальцы внутри структурных отдельностей. В зависимости от диаметра пор различают почвы по пористости: тонкопористое – почва пронизана порами диаметром менее 1 мм; пористое – диаметр пор колеблется от 1 до 3 мм; губчатое – в почве встречаются пустоты размером 3–5 мм; ноздреватое (дырчатое) – размер пустот составляет 5–10 мм, что обусловлено деятельностью мелких землероев; ячеистое – пустоты превышают 10 мм, встречаются в субтропических и тропических почвах.

В связи с различной локализацией пор общая пористость подразделяется на агрегатную (если поры находятся внутри агрегатов) и межагрегатную (если поры расположены между агрегатами). В порах размером до 8 000 мкм передвижение и удержание воды при увлажнении почвы осуществляется за счёт проявления капиллярных сил, вследствие чего все поры подразделяют на капиллярные (100–8 000 мкм)и некапиллярные (> 8 000 мкм). Поры существуют как внутри, так и между агрегатами

Трещиноватость – это образование полостей между структурными отдельностями почвы, сильно вытянутых в двух направлениях при относительно небольшой ширине. Образуются они при сжатии или усадке почвы при высыхании. Способность к трещиноватости прямо связана с механическим и минералогическим составом почв: особенно сильно подвержены трещиноватости глинистые почвы, содержащие минералы монтмориллонитовой группы, сильно набухающие при увлажнении и уменьшающие свой объём при высыхании. Структурность почвы заметно снижает трещиноватость. Образование в почве трещин говорит о начавшемся процессе её высыхания. Образующиеся трещины рвут и оголяют корневую систему растений, открывая глубокие горизонты почвы, вызывают потерю влаги из них, глубокие вертикальные трещины способствуют перемешиванию почвенной массы – по ним почва из гумусно-аккумулятивного горизонта попадает в нижележащую толщу.

Глубина поверхностных трещин варьирует в очень широких пределах: от нескольких миллиметров до 1–2 м. Ширина трещин также весьма разнообразна: от долей миллиметра до 10–20 см. По степени трещиноватости почвы в зависимости от ширины трещин подразделяют следующим образом: мелкотрещиноватые (тонкотрещиноватые) – менее 3 мм; трещиноватые – 3–10 мм; крупнотрещиноватые (щелеватые) – более 10 мм. По глубине трещин также выделяют несколько градаций: поверхностнотрещиноватые – менее 1 см; неглубокотрещиноватые – 1–50 см; глубокотрещиноватые – 50–100 см; сверхглубокотрещиноватые – более 100 см.

Новообразования — морфологически выраженные скопления различных веществ, образовавшиеся в процессе почвообразования. Новообразования почвы имеют большое типологическое значение и являются одним из диагностирующих признаков для определения почвы.

Новообразования химического происхождения: легкорастворимые соли (хлористый натрий, хлористый кальция, сернокислый натрий, хлористые кальций и магний), гипс, углекислая известь, кремнезем, окислы и гидраты окиси железа и марганца, закисные соединения железа, органические вещества. Формы нахождения новообразованийхимического происхождения: налеты и выцветы, примазки, потеки, корочки, прожилки, трубочки, плотные конкреции, прослойки.

Новообразования органического происхождения: капролиты червей, личинок насекомых, «клубочки» и «узелки» их экскрементов; структурные комочки муравьев, выбрасываемые муравьями при постройке жилищ; кротовины крупных землероев, червороины, узоры мелких корешков на структурных отдельностях; «корневины» — крупные корни деревьев.

Включения – различные тела, обнаруживаемые в почвенном профиле, происхождение которых не связано с почвообразованием. Все то, что искусственно внесено в почву: обломки горных пород, растительные остатки, остатки животных (раковины, кости), остатки предметов, связанных с деятельностью человека (обломки кирпича, черепки посуды и угольки, археологические походки — остатки оружия, украшений).

К растительным включениям относятся подземные органы растений -корневища, клубни, луковицы. В пахотном слое почв могут встретиться и наземные части растений: обрывки стеблей, листьев, колосков, остатки лесной подстилки, хвоя, мхи и др.

Структура почвы — это совокупность агрегатов различной величины, формы и качественного состава, на которые распадается почва в сухом состоянии. Наиболее агрономически ценными (оптимальными) для культурных растений являются мезоагрегаты размером 0,25-10 мм, обладающие высокой пористостью (более 45%), механической прочностью и водопрочностью. По форме и размерам структурных элементов различают три типа структуры:

1. Кубовидный тип — характеризуется приблизительно одинаковыми размерами по всем трем осям координат (одинаковые размеры имеют все стороны куба и шар, диаметр которого одинаков по всем направлениям).

2.Призматический тип — отличается заметной вытянутостью по вертикальной оси, тогда как размеры двух других осей одинаковы. Форма таких отдельностей напоминает призму.

3.Плитовидный тип — характеризуется различной величиной всех осей координат. Такие агрегаты по форме напоминают плитки или пластинки.

Гранулометрический состав почвы — это относительное содержание в почве частиц различной величины: «физической глины» (частиц размером 0,01 мм).

Гранулометрический состав является одним из наиболее важных свойств почвы, так как от него зависят все водные, воздушные и др. свойства почвы, он имеет громадное производственное значение. Гранулометрический состав используется в классификации почв при подразделении типов и подтипов почв на виды.

Почвенный скелет — остатки в почвенной массе горных пород, уцелевших при выветривании и почвообразований. Скелетность определяется как суммарное содержание частиц размером >2 мм в верхнем горизонте в % от массы горизонта. По степени скелетности (%) выделяются разновидности почв:

1. Мелкоземистые почвы не содержат скелета

2. Слабо скелетные содержат .5-10 % скелета

3. Средне скелетные почвы содержат от 10 до 20 % скелета

4. Сильно скелетные почвы содержат 20-50 % скелета

5. Очень сильно скелетные почвы содержат >50 % скелета

Строение почвы — определенная смена в вертикальном направлении обособленных по цвету, структуре и сложению слоев или горизонтов. Строение почвы представляет результат дифференциации первоначально однородной толщи материнской породы на генетические горизонты под влиянием факторов почвообразования.

Генетические горизонты — это относительно однородные слои почвы, обособившиеся в процессе почвообразования, расположенные более или менее параллельно поверхности почвы и отличающиеся по окраске, структуре, сложению, характеру новообразований и другим признакам. Совокупность генетических горизонтов образует профиль почвы.

Таким образом, в почве различают несколько горизонтов, которые в свою очередь можно разделить на подгоризонты. Каждый горизонт имеет свое название и буквенное обозначение (индекс).

Генетические горизонты в разных типах почв имеют различные переходы, в одних случаях отмечается постепенный переход (в черноземах и каштановых почвах), а в других — довольно резкий (например, в подзолистых почвах). Различают следующие переходы из одного горизонта в другой: постепенный (граница перехода прослеживается от 5 до 10 см), ясный (от 3 до 5 см) и резкий (менее 3 см). Мощность почвы и ее генетических горизонтов измеряется в сантиметрах и обозначается в виде дроби. В числителе записывается расстояние от поверхности почвы верхней и нижней границы каждого горизонта, в знаменателе — мощность каждого горизонта.

В разных природных условиях почвообразовательный процесс формирует генетические горизонты с разными морфологическими признаками. Например, верхний генетический горизонт лесной почвы обязательно отличается от верхнего горизонта степной, болотной или какой-либо другой почвы по окраске, сложению, новообразованиям и т.д. В настоящее время учёные выделяют довольно много разновидностей генетических горизонтов, причём в отношении некоторых из них нет единого мнения. Однако главнейшие типы почвенных горизонтов и их символика достаточно хорошо разработаны.

Впервые почвенные горизонты выделены и обозначены основателем научного почвоведения В.В. Докучаевым для чернозёмных почв, выяснена их генетическая сущность. В.В. Докучаев выделил три генетических горизонта: А – поверхностный гумусно-аккумулятивный; В – переходный к материнской породе; С – материнская порода, подпочва. Однако по мере развития почвоведения и знакомства с новыми почвами стали выявлять новые генетические горизонты, а традиционные докучаевские – усложнять и подразделять на подгоризонты.

А – генетический горизонт, в котором почвообразовательный процесс проявляется в наибольшей степени. В нём в первую очередь развиты процессы, связанные с биологическим фактором почвообразования: в него попадает максимум органических остатков, здесь распространена основная часть корневой системы, сосредоточена основная масса микроорганизмов и беспозвоночных животных, в нём в основном образуется и накапливается гумусное вещество. На этот горизонт значительно воздействует и климатический фактор своими тепловым и водным режимами. Поэтому здесь активно идут процессы выветривания минералов и могут проявляться элювиальные процессы (процессы вымывания). Этот горизонт в наибольшей степени испытывает на себе производственную деятельность человека.

Перечисленные процессы и явления на разных глубинах и в разных природных условиях проявляются неодинаково. Поэтому горизонт А редко сохраняет единство морфологических признаков на всей его глубине. Чаще всего в нём можно выделить подгоризонты, отличающиеся друг от друга изменением одного или нескольких морфологических признаков. Иногда такие отличия бывают незначительными (например, у чернозёмов), а иногда весьма существенными (у дерново-подзолистых почв). Чаще всего выделяют следующие горизонты.

Ао – органогенная часть почвы. Встречается на целинных и залежных землях, на поверхности минеральной части почвы. В степях это степной войлок – неразложившиеся, уплотнённые остатки отмерших травянистых растений; в лесу это лесная подстилка – неразложившиеся, а в нижней части полуразложившиеся остатки лесного опада (листья, хвоя, веточки, кусочки коры и т.д.).

А1 – минеральный гумусно-аккумулятивный горизонт. В нём под воздействием мезо- и макрофауны, а также микроорганизмов корневые и другие органические остатки размельчаются, а затем преобразуются в гумусное вещество и элементы минерального питания. Это самая ценная часть почвенного профиля, так как именно здесь сосредоточено её основное плодородие. Данный горизонт имеет наиболее тёмную окраску, прочную комковатую и зернистую структуру, рыхлое сложение, большое количество корней и биологических новообразований.

Адер – дерновый (дернинный) горизонт. Выделяется в верхней части горизонта А1 обычно на целинных почвах в том случае, если живая корневая система в ней составляет более 50% от объёма почвы.

А2 – подзолистый элювиальный горизонт. Встречается у подзолистых и дерново-подзолистых почв, залегая у первых чаще всего непосредственно под лесной подстилкой или маломощным горизонтом А1. В подзолистом горизонте образующиеся при разложении лесной подстилки агрессивные органические кислоты разрушают минеральную фазу почвы и с нисходящим током воды выносят продукты разрушения вниз. В результате горизонт относительно обогащается наиболее устойчивым к выветриванию, отмытым от оксида железа, а поэтому белёсым, тонкодисперсным кремнезёмом. Механический состав заметно облегчается, структура разрушается или принимает непрочную пластинчатую форму, сложение становится уплотнённым. У большинства дерново-подзолистых и серых лесных почв процесс подзолообразования выражен слабее. Поэтому у них формируется не подзолистый, а оподзоленный горизонт, сохраняющий комковатую или ореховатую структуру, покрытую белёсой кремнезёмной присыпкой.

Апах – пахотный горизонт. Образуется под влиянием обработки почвы сельскохозяйственными орудиями. В него обычно вовлекаются дерновый и гумусно-аккумулятивный горизонты, но при глубокой вспашке могут подключаться и верхние части нижележащих горизонтов (подзолистый, солонцовый и др.). За счёт некоторой утраты естественной структуры в пахотном горизонте возрастает содержание пылеватых и глыбистых агрегатов. В нём обычно много растительных включений, он имеет рыхлое сложение, его нижняя граница ровная, уплотнённая (плужная подошва).

В – переходный генетический горизонт от верхнего, в котором с наибольшей силой проявляется процесс почвообразования, к нижнему, представляющему собой почвообразующую породу. В нём затухает такой важнейший и характерный почвенный процесс, как гумусообразование, но достаточно сильно могут проявляться процессы внутрипочвенного оглинивания и вымывания различных веществ из горизонта А (иллювиальный процесс). Горизонт В иллювиального генезиса формируется в средней и нижней части почвенного профиля с участием продуктов почвообразования, перемещающихся из горизонта А в виде растворов и суспензий. При движении вниз, по мере испарения и изменения физико-химических условий среды, растворы и суспензии выпадают в осадок, обогащая почвенную толщу илистыми частицами, минеральными и органическими соединениями. Вследствие этого иллювиальные горизонты оказываются более тяжёлыми по механическому составу, приобретают большую плотность, их структура становится грубой глыбистой или крупнопризматической. В них часто образуется большое количество хорошо выраженных новообразований химического происхождения. В зависимости от вмывающихся в иллювиальный горизонт соединений выделяют несколько его разновидностей.

G – глеевый горизонт. Он возникает в результате метаморфического преобразования почвенной массы под влиянием переувлажнения почвы и подавления её аэрации. При этом анаэробная микрофлора способствует восстановлению элементов с переменной валентностью. В этих условиях соединения железа приобретают большую подвижность и постепенно вымываются из глеевого горизонта, а почва, лишившись окислов железа, становится белёсой или серой. В то же время оставшиеся здесь в небольшом количестве соединения закисного железа и фосфора придают почве синий или голубой цвет. В результате глеевые горизонты приобретают голубые или сизые оттенки, а при сильном развитии этого процесса даже сизую, голубую или зелёную окраску. Такая почва становится уплотнённой, вязкой, теряет структуру, ходы корней и трещины сопровождаются ржавыми и охристыми пятнами. На воздухе закисное железо быстро окисляется и почва буреет. Если глеевый процесс выражен слабо и совмещён с каким-либо другим почвенным горизонтом, то к символу этого горизонта прибавляется строчная латинская буква g (A2g или Bg).

С – почвообразующая порода, из которой сформировалась почва. Для неё характерно: отсутствие в окраске влияния гумусного вещества, постепенное исчезновение почвенной структуры, корней и биологических новообразований и в то же время появление характерных для горной породы строения, сложения и окраски. Однако под влиянием иллювиальных и гидрогенных процессов в ней могут встречаться такие химические новообразования, как карбонаты, гипс, окислы железа и марганца, легкорастворимые соли. В зависимости от характера сложения, присутствия новообразований, степени выветренности минералов и т.д. почвообразующая порода может расчленяться на С1 и С2 или СCa (карбонатный), Cг (гипсовый), Сs (солевой) и др.

D – исходная горная порода, не затронутая процессом выветривания, часто монолитного строения (например, пласты известняка, глинистого сланца и т.п.). Буквой D может также быть обозначена порода другого литологического состава, подстилающая почвообразующую.

Из других часто встречаемых генетических горизонтов отметим следующие.

Торфяной горизонт Т чаще всего формируется на поверхности почвы, но иногда может встречаться и внутри почвенного профиля. Это полуразложившиеся органические остатки, законсервировавшиеся в результате переувлажнения и возникновения анаэробных условий. При недостатке кислорода здесь замедляются процессы окисления и возрастает образование некоторых органических кислот, которые подавляют почвенную микрофлору, участвующую в процессах превращения органических остатков в гумусное вещество.

Солевой горизонт S – может формироваться в любой части почвенного профиля. У солончаков он располагается на поверхности почвы в виде солевой корочки разной толщины, консистенции и прочности, обычно белой или светло-серой окраски. В этом случае верхняя часть почвы часто также густо пронизана прожилками или кристалликами солей. В процессе рассоления этот горизонт может перемещаться вниз по профилю и совмещаться с горизонтами А, В, С. Тогда к соответствующему индексу горизонта добавляется строчная латинская буква s.

В разных природных условиях в результате своеобразия почвообразовательного процесса в почвенном профиле формируется определённое сочетание нескольких генетических горизонтов. Как показали исследования, такие сочетания характерны и образуют устойчивые комбинации для каждого типа почвообразования. Более того, такие сочетания оказываются общими в своих главных чертах и для группы близких типов почвообразования. Поэтому генетических типов строения почвенных профилей выделяют значительно меньше, чем существует почвенных типов. При выделении главных типов строения почвенных профилей опускаются детали морфологических признаков и приводятся только их наиболее характерные черты.

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.

Источник