Мощность почвы и отдельных ее горизонтов

Под мощностью профиля почвы понимают общую протяженность всех горизонтов, вертикальная протяженность от поверхности до неизмененной почвообразовательными процессами части материнской породы. Измеряется она в сантиметрах, и в различных почвах колеблется от 30-50 до 200-300 см. Мощность отдельных горизонтов выражают в протяженности от их верхней до нижней границы, например, Апах 0-25 см, В1 – 25-36 см и т.д. В случае извилистости и неоднородности границы горизонта берут среднюю величину, при этом отмечают характер границы. Различают ровную, извилистую, постепенную, ясную, резкую границу, выделяющуюся по отдельным признакам (окраске, вскипанию от НСl, гранулометрическому составу и т.д., табл. 3.1).

При ровной границе переход от одного горизонта к другому происходит по прямой или слабоволнистой линии.

Извилистая граница наблюдается в том случае, когда один почвенный горизонт заходит в другой в виде “языков”, “затеков”, “карманов”. В этом случае для установления мощности горизонтов вычисляют среднее значение из нескольких измерений с указанием пределов колебаний мощности.

Постепенным переход считается в том случае, если отличительные морфологические признаки одного горизонта к другому сменяются на протяжении больше 5 см, ясный (четкий) переход – на протяжении 2-5 см и резкий – на протяжении – не более 2 см.

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ МЕЖДУ ГЕНЕТИЧЕСКИМИ ГОРИЗОНТАМИ ПОЧВЫ

| Классы границ между генетическими горизонтами по ширине | |

| Резкая граница по ширине | 10 см). |

| Карманная | Характерна для низа гумусового горизонта степных почв, нижней границы горизонтов со слабым развитием элювиальных явлений, это преимущественно граница аккумулятивных горизонтов. Граница выделяется при отношении глубины к ширине затеков (карманов) от 0,5 до 2. Если отношение менее 0,5, то граница будет волнистая; если оно больше 2, то граница будет языковатая. |

| Языковатая | Затеки глубже ширины. Характерна для низа элювиальных горизонтов, но может быть встречена и в нижней части гумусовых горизонтов степных почв. выделяют границы: мелкоязыковатую (глубина языков до 5 см) и глубокоязыковатую (глубина языков более 10 см). |

| Затечная | Характеризует обычно почвы с потечным характером гумуса (например, криогенные почвы), либо подвергающиеся очень глубокому периодическому растрескиванию. |

| Прерывистая несплошная | Характерна для горизонтов, развивающихся в отдельных трещинах и затеках. |

Окраска (цвет) почвы

Окраска – один из важнейших морфологических признаков почвы, наиболее доступный, прежде всего, бросающийся в глаза. Она является существенным показателем принадлежности почвы к тому или иному типу. По своей окраске многие почвенные типы получили название “черноземы”, “красноземы”, “каштановые”, “сероземы”, “подзолистые” и т.д. Окраска почв отражает их зональные особенности, т.е. каждой почвенно-климатической зоне присущи характерные цветовые оттенки почв. Для почв таежно-лесной зоны характерны светлые, серые, белесые тона, почвы лесостепной и степной зоны отличаются серыми, темно-серыми, черными тонами, а почвы сухих и пустынных степей имеют каштановые, бурые цвета.

Окраска почв изменяется и внутри почвенно-климатических зон, часто на небольшой площади встречаются почвы, значительно отличающиеся одна от другой по цвету, что дает судить о смене одной почвенной разности от другой. Окраска почвы, ее оттенки, степень перехода ярко отражают особенности почвообразовательного процесса, поэтому наблюдения за окраской разных горизонтов позволяют понять сущность процессов, происходящих в почве. Цвет почвы имеет огромное агрономическое значение. Земледельцы с давних времен судили о ценности, качестве, плодородии земли по их окраске. При этом плодородие зависело от количества почвенного перегноя, определялось черными тонами, темно-серой окраской.

Основными соединениями, обуславливающими цвет отдельных горизонтов почвы, являются: 1) гумусовые вещества; 2) оксиды железа; 3) кремнезем, карбонаты, сульфаты.

Гумусовые вещества придают черную, темно-серую окраски. Черная окраска может быть связана и с другими соединениями – скоплениями оксидов и гидрооксидов марганца, сернистого железа (подзолистые, болотные почвы). Темная окраска почвы может зависеть от почвообразующей породы. Так, почвы, сформировавшиеся на юрских глинах или на углистых сланцах, имеют темную окраску всех горизонтов.

Соединения оксидов железа придают почве красноватую, оранжевую, желтую окраски. Соединения закисного железа окрашивают горизонты почвы или голубоватые тона, они характерные для глеевых горизонтов болотных почв, а присутствующий в этих горизонтах вивианит придает им зеленовато-голубой оттенок. Углекислый кальций, гипс, кремнезем, каолинит, легкорастворимые соли обуславливают белую, белесую окраски.

Окраска почвы сильно изменяется в зависимости от степени увлажнения, источника освещения, структурного состояния. Влажные почвы всегда более темные, чем в сухие, в полевых условиях более светлая окраска в дневное время, почвы с комковатой, зернистой структурой кажутся более темными, чем при пылеватой структуре.

При определении цвета отдельных горизонтов необходимо установить, прежде всего, преобладающий цвет, далее определить насыщенность основного цвета (темно-серый, светло-серый), а также отметить оттенки, сочетая названия двух цветов (табл. 3.2). Например, “буровато-темно-серый”. Преобладающий цвет ставится на последнее место, но можно написать “темно-серый с буроватым оттенком”. При определении цвета отдельных горизонтов очень важно использовать сравнительные цветовые характеристики: “темнее”, “светлее”, “ярче” (чем у вышележащего горизонта). Для этого рекомендуется брать последовательно небольшое количество почвы из граничащих горизонтов на ладонь или лист бумаги и сравнивать изменение цвета. При описании отдельных почвенных горизонтов, кроме определения цвета, необходимо указывать характер окраски: однородная, неоднородная, пятнистая (крупнопятнистая, мелкопятнистая), полосчатая, языковатая, пестрая, мраморовидная.

Источник

Мощность почвы и ее отдельных горизонтов

Мощность почвы — это толщина ее от поверхности вглубь до слабо затронутой почвообразовательными процессами материнской породы. У разных почв мощность неодинакова, от 40—50 см до 150- 200 см и более.

Мощность почвенного горизонта — это толщина горизонта от поверхности почвы или вышележащего горизонта до нижележащего горизонта. Границы почвенных горизонтов и подгоризонтов устанавливают по совокупности всех признаков (цвет, структура, сложение, плотность и др.).

Характер перехода между горизонтами почвы

Граница между почвенными горизонтами характеризуется по двум признакам. По формеона может быть

По степени выраженности обычно различают три типа переходов:

— резкий — смена одного горизонта другим происходит на протяжении 2-3 см;

— ясный — смена горизонтов происходит на протяжении 5 см;

— постепенный — очень постепенная смена горизонтов на протяжении более 5 см.

Окраска почвы

Цвет почвы — наиболее доступный для наблюдения морфологический признак. Он широко используется в почвоведении для присвоения названий почвам (чернозем, краснозем, желтозем, серозем и др.). Окраска почв зависит от ее химического состава, условий почвообразования и влажности.

Наиболее важны для окраски почв три группы веществ:

— гумусовые вещества придают почве черную, темно-серую и серую окраску;

— соединения железа (III)- красную, оранжевую и желтую,

— соединения железа (II)- сизую и голубоватую окраску;

— кремнезем, карбонат кальция, каолинит, гипс и легкорастворимые соли — белую и белесую окраски.

Верхние горизонты окрашены гумусом в темные цвета. Чем большее количество гумуса содержит почва, тем темнее окрашен горизонт.

Почвы редко бывают окрашены в какой-либо один чистый цвет. Обычно окраска почв довольно сложная и состоит из нескольких цветов (например, серо бурая, белесовато-сизая, красновато-коричневая и т. д.), причем название преобладающего цвета ставится на последнем месте.

При определении окраски почвы в полевых условиях необходимо учитывать влажность почвы и степень освещенности почвенного разреза. Влажная почва имеет более темную окраску, чем воздушно-сухая. В тени почва выглядит темнее, чем на солнце.

Влажность почвы

Влажность почвы не является морфологическим признаком, но от этого показателя зависит проявление практически всех морфологических свойств.

Влажностьне является устойчивым признаком почвы. Она зависит от многих факторов:

— уровня грунтовых вод,

— гранулометрического состава почвы,

— характера растительности и т. д.

Например, при одинаковом содержании влаги в почве песчаные (легкие) горизонты будут казаться влажнее глинистых (тяжелых).

При описании почвенного разреза используют пять степеней влажности почв:

1) сухая почвапылит, присутствие влаги в ней на ощупь не ощущается, не холодит руку; влажность почвы близка к гигроскопической (влажность в воздушно-сухом состоянии);

2) влажноватая почвахолодит руку, не пылит, при подсыхании немного светлеет;

3) влажная почва— на ощупь явно ощущается влага; почва увлажняет фильтровальную бумагу, при подсыхании значительно светлеет и сохраняет форму, приданную почве при сжатии рукой;

4) сырая почвапри сжимании в руке превращается в тестообразную массу, а вода смачивает руку, но не сочится между пальцами;

5) мокрая почва— при сжимании в руке из почвы выделяется вода, которая сочится между пальцами; почвенная масса обнаруживает текучесть.

Степень влажности влияет на выраженность других морфологических признаков почвы, что необходимо учитывать при описании почвенного разреза. Например, влажная почва имеет более темный цвет, чем сухая. Кроме того, степень влажности оказывает влияние на сложение, структуру почвы и т. д.

Твердая фаза почв и почвообразующих пород состоит из частиц различной величины — механических элементов. В зависимости от размера механических элементов выделяют две большие фракции:

— физический песок (>0,01 мм),

Дата добавления: 2015-11-20 ; просмотров: 4507 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Экология СПРАВОЧНИК

Информация

мощность горизонта

Мощность профиля этих почв постепенно увеличивается с севера на юг. В подзоне южной тайги на песчаных и супесчаных отложениях почвы имеют принципиально такое же строение, но большую мощность горизонта. Особенно заметно увеличивается мощность подзолистого горизонта, до 10—15 см. Иллювиальный горизонт приобретает более ржавый оттенок и мощность до 40 см.[ . ]

Горизонт А — гумусовый. Цвет гумусового горизонта во влажном состоянии интенсивно-черный. Мощность горизонта 40—60 см. Структура в верхней части зернистая, книзу переходит в комковатую. Горизонт насыщен корнями растений.[ . ]

Горизонт вмывания — вверху яркий коричнево-бурый, глинистый, при высыхании заметна комковато-ореховатая структура. В нижней части структура становится более крупной, коричневый оттенок уменьшается, цвет приближается к исходной породе. Мощность горизонта 50—60 см.[ . ]

Горизонт грунтовых вод приурочен к делювиальным суглинкам и глинам четвертичного возраста, а на участках их выклинивания — к общесыртовым глинам. Грунтовые воды залегают на глубинах 0,5—9,8 м, но преимущественно — на глубине 2,0-4,0 м. Мощность горизонта 1,5— 9,4 м, средняя — 5,5 м. Абсолютные отметки уровня вод изменяются от 127,1 м на юге участка до 194,1 м на северо-востоке. Движение потока грунтовых вод (I) происходит с северо-востока на юг и на запад (от водораздела к ручью Фирсов и р. Шугуровка; см. рис. 38). На карте гидроизогипс вырисовываются три купола растекания грунтовых вод, которые располагаются под резервуарами с нефтеотходами. В западной части участка происходит переток грунтовых вод в породы соликамского горизонта, слагающие коренной склон р. Шугуровка.[ . ]

Для него характерен коричнево-бурый цвет и прекрасно выраженная ореховатая структура, которая в верхней части мелкая, книзу постепенно становится все более крупной и переходит в неясно призматическую. Структурные отдельности и поверхности пор покрыты блестящими темно-коричневыми пленками. Встречаются мелкие железомарганцевые стяжения. Мощность горизонта вмывания значительная — 80—100 см.[ . ]

Снижение мощности горизонта Е в ряду разновозрастных современных (дневных) подзолов впервые было установлено Аалтоненом и Маттсоном (см. Иенни, 1948). По их мнению, граница горизонтов ЕиВ и максимум накопления Я203 по мере развития почвенного профиля на зрелых стадиях поднимаются вверх за счет аккумуляции Ре203, на поверхности горизонта ВГ, уже заполненного окислами Бе и А1, а также илом. Следовательно, эти изменения почвенного профиля связаны с саморазвитием почв. Вероятно, разной длительностью саморазвития отчасти можно объяснить различия профиля почв Куршской косы погребённых и фоновой, формировавшейся более длительное время (по крайней мере в 4 раза дольше): в профиле последней граница между горизонтами Е и Bf резкая, залегает высоко, а максимум содержания Я203 “прижат” к горизонту Е.[ . ]

Уменьшение мощности элювиальной части профиля от более древних к более молодым почвам данного разреза, как и в разрезе Латыши, не является последствием различий в абсолютной высоте, на которой они сформировались. Так, в левой части обнажения верхняя погребённая почва опускается и залегает на высотах менее 27 м, т.е. на тех же, что и три древние почвы. Но и здесь она имеет значительно меньшую мощность горизонтов: А1+Е = 20-30 см, против 45-51 см у древних почв.[ . ]

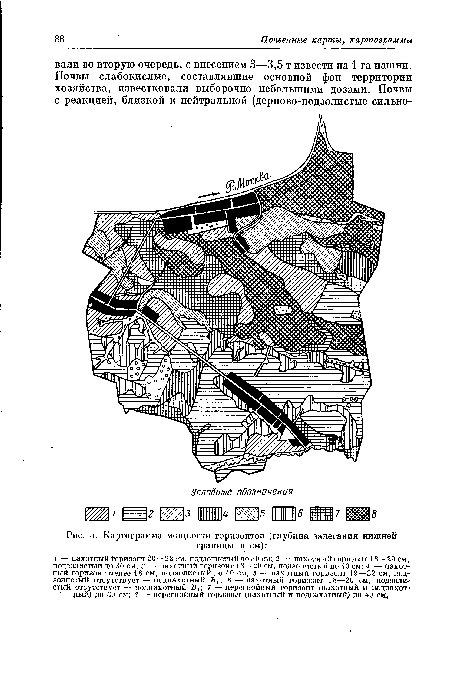

| Картограмма мощности горизонтов (глубина залегания нижней |  |

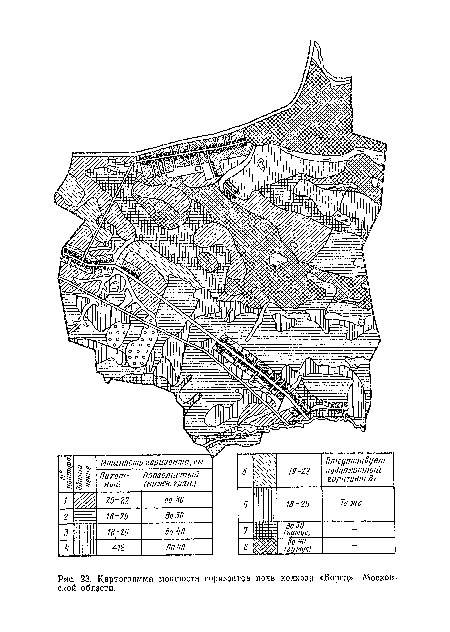

| Картограмма мощности горизонтов почв колхоза «Борец» Московской области. |  |

Горизонт темно-бурого или темно-корич-невого цвета, состоящий из грубого органического материала. Горизонт может быть представлен либо гомогенной механической смесью органического материала с минеральными компонентами, либо серией слоев, отражающих разные стадии преобразования органического материала: торфянистого, перегнойного, грубогумусового и гумусового. Гумусовые вещества в нижней части горизонта обладают низкой степенью гумификации и очень широким отношением С:Ы (15-25). В их составе велика доля нерастворимого остатка (до 70-80%). Минеральные зерна обычно не имеют кутан. Общее количество органического вещества 15-35%. Мощность горизонта превышает 10 см.[ . ]

Верхний органогенный горизонт (01) имеет торфянистый характер. Подзолистый горизонт постоянно оглеен, но находятся в условиях хорошего оттока веществ по поверхности ортзанда в сторону болота в периоды понижения уровня болотных вод. В связи с этим мощность горизонта А2§ по сравнению с предыдущими разрезами заметно увеличивается. Это происходит за счет лежащего ниже горизонта ВЬ. Таким образом, здесь осуществляется процесс, обратный тому, который происходил в лесных ортзандовых подзолах (разрезы 9—75 и 7—75); в них, как было показано, гумус-иллювиальная аккумуляция развивалась по фону горизонта А2, формировался горизонт A2glh и в целом граница иллговпирования поднималась и сжимала горизонт А2.[ . ]

Слабосмытые гумусовые горизонты смыты не более чем на Vз первоначальной мощности, горизонт А2В в пашню не вовлекается совсем или очень слабо, на поверхности пашни мелкие промоины.[ . ]

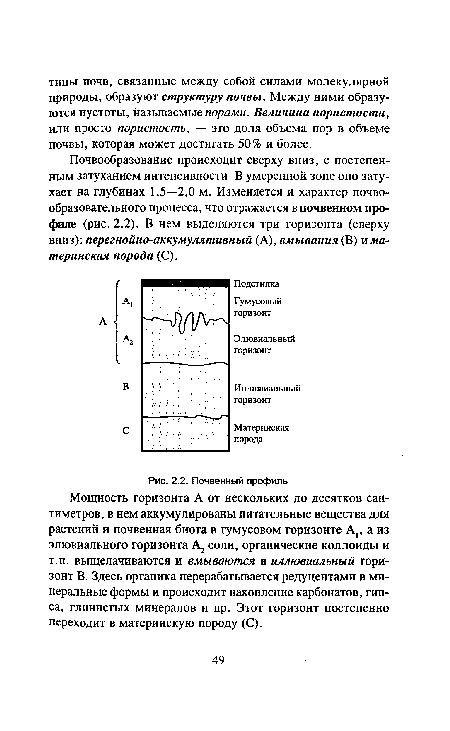

| Почвенный профиль Мощность горизонта А от нескольких до десятков сантиметров, в нем аккумулированы питательные вещества для растений и почвенная биота в гумусовом горизонте А,, а из элювиального горизонта А2 соли, органические коллоиды и т.п. выщелачиваются и вмываются в иллювиальный горизонт В. Здесь органика перерабатывается редуцентами в минеральные формы и происходит накопление карбонатов, гипса, глинистых минералов и др. Этот горизонт постепенно переходит в материнскую породу (С). |  |

Среднесмытые — смыто 30—50 % мощности горизонтов А+Вх; при вспашке значительная часть или весь горизонт В! вовлекается в пахотный слой.[ . ]

Результаты изучения морфологии почв (мощность горизонтов, уровень залегания гипса и карбонатов), их физических и химических свойств (табл. 20) свидетельствуют о следующих изменениях почв и условий их образования в степях Северного Кавказа: по сравнению с майкопским временем (>4500 л.н.) современные почвы стали на 45% мощнее и в 1,6 раза гу-мусированнее, запасы гумуса увеличились на 70%, глубина выщелачивания — более чем на 45%. Все это указывает на засушливость климата того времени.[ . ]

Профиль включает серогумусовый (дерновый) горизонт серого или буровато-серого цвета, комковатый, часто с плохо диагностируемой слоистостью; обычно хорошо развита дернина. Заметны следы деятельности почвенной фауны. Мощность горизонта составляет 20-30 см, редко больше. Реакция среды кислая или слабокислая (pH 50%). Содержание органического вещества > 25% от массы горизонта. На протяжении большей части вегетационного периода находится во влажном состоянии. Мощность горизонта превышает 10 см.[ . ]

Образование гидроморфных почв восточно-европейской тайги связано с процессом заболачивания. По окраинам понижений рельефа, занятых болотами, образуются болотные торфя-но-глеевые почвы. Для строения их профиля характерно наличие мощного торфяного горизонта мощностью 30 см и более, ниже которого располагается сизоватая оглеенная толща. Переход от подзолов к болотным почвам постепенный. Он хорошо заметен по увеличению мощности горизонта А и его оторфовыванию (рис. 48, б).[ . ]

Е — Подзолистый . Белесый до белого, что связано с отсутствием красящих пленок на минеральных зернах. Чаще всего имеет легкий (песчаный и супесчаный) гранулометрический состав. Бесструктурный или со слабовыраженной комковатой структурой. Имеет сплошное залегание и контрастно выделяется в профиле по цвету. Для горизонта характерно разрушение минералов всех гранулометрических фракций, в результате чего минеральная масса обеднена полуторными оксидами (или только оксидами железа). Содержание илистой фракции в подзолистом горизонте может быть как меньше, так и больше по сравнению с нижележащими горизонтами и породой. Реакция среды кислая или сильнокислая. Насыщенность основаниями < 50%. Мощность горизонта более 2 см.[ . ]

Источник