Мощность почвы и ее отдельных горизонтов

Мощность почвы — это толщина ее от поверхности вглубь до слабо затронутой почвообразовательными процессами материнской породы. У разных почв мощность неодинакова, от 40—50 см до 150- 200 см и более.

Мощность почвенного горизонта — это толщина горизонта от поверхности почвы или вышележащего горизонта до нижележащего горизонта. Границы почвенных горизонтов и подгоризонтов устанавливают по совокупности всех признаков (цвет, структура, сложение, плотность и др.).

Характер перехода между горизонтами почвы

Граница между почвенными горизонтами характеризуется по двум признакам. По формеона может быть

По степени выраженности обычно различают три типа переходов:

— резкий — смена одного горизонта другим происходит на протяжении 2-3 см;

— ясный — смена горизонтов происходит на протяжении 5 см;

— постепенный — очень постепенная смена горизонтов на протяжении более 5 см.

Окраска почвы

Цвет почвы — наиболее доступный для наблюдения морфологический признак. Он широко используется в почвоведении для присвоения названий почвам (чернозем, краснозем, желтозем, серозем и др.). Окраска почв зависит от ее химического состава, условий почвообразования и влажности.

Наиболее важны для окраски почв три группы веществ:

— гумусовые вещества придают почве черную, темно-серую и серую окраску;

— соединения железа (III)- красную, оранжевую и желтую,

— соединения железа (II)- сизую и голубоватую окраску;

— кремнезем, карбонат кальция, каолинит, гипс и легкорастворимые соли — белую и белесую окраски.

Верхние горизонты окрашены гумусом в темные цвета. Чем большее количество гумуса содержит почва, тем темнее окрашен горизонт.

Почвы редко бывают окрашены в какой-либо один чистый цвет. Обычно окраска почв довольно сложная и состоит из нескольких цветов (например, серо бурая, белесовато-сизая, красновато-коричневая и т. д.), причем название преобладающего цвета ставится на последнем месте.

При определении окраски почвы в полевых условиях необходимо учитывать влажность почвы и степень освещенности почвенного разреза. Влажная почва имеет более темную окраску, чем воздушно-сухая. В тени почва выглядит темнее, чем на солнце.

Влажность почвы

Влажность почвы не является морфологическим признаком, но от этого показателя зависит проявление практически всех морфологических свойств.

Влажностьне является устойчивым признаком почвы. Она зависит от многих факторов:

— уровня грунтовых вод,

— гранулометрического состава почвы,

— характера растительности и т. д.

Например, при одинаковом содержании влаги в почве песчаные (легкие) горизонты будут казаться влажнее глинистых (тяжелых).

При описании почвенного разреза используют пять степеней влажности почв:

1) сухая почвапылит, присутствие влаги в ней на ощупь не ощущается, не холодит руку; влажность почвы близка к гигроскопической (влажность в воздушно-сухом состоянии);

2) влажноватая почвахолодит руку, не пылит, при подсыхании немного светлеет;

3) влажная почва— на ощупь явно ощущается влага; почва увлажняет фильтровальную бумагу, при подсыхании значительно светлеет и сохраняет форму, приданную почве при сжатии рукой;

4) сырая почвапри сжимании в руке превращается в тестообразную массу, а вода смачивает руку, но не сочится между пальцами;

5) мокрая почва— при сжимании в руке из почвы выделяется вода, которая сочится между пальцами; почвенная масса обнаруживает текучесть.

Степень влажности влияет на выраженность других морфологических признаков почвы, что необходимо учитывать при описании почвенного разреза. Например, влажная почва имеет более темный цвет, чем сухая. Кроме того, степень влажности оказывает влияние на сложение, структуру почвы и т. д.

Твердая фаза почв и почвообразующих пород состоит из частиц различной величины — механических элементов. В зависимости от размера механических элементов выделяют две большие фракции:

— физический песок (>0,01 мм),

Дата добавления: 2015-11-20 ; просмотров: 4510 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Экология СПРАВОЧНИК

Информация

Мощность почв

Мощность почвы складывается из мощности отдельных горизонтов. Под почвенным слоем выделяется слабозатронутая почвообразовательным процессом материнская порода.[ . ]

Мощность почвы и отдельных ее горизонтов. Мощностью почвы называется толщина от ее поверхности вглубь до слабо затронутой почвообразовательными процессами материнской породы. У различных почв мощность различна, с колебаниями от 40—50 до 100—150 см.[ . ]

Сумма мощностей всех горизонтов составляет мощность почвы, или почвенного профиля.[ . ]

Любая почва формируется под влиянием сочетания экологических режимов. Экологические режимы читаются по сочетанию морфологических признаков почвы непосредственно на почвенном разрезе. При этом мощность почвы индицирует глубину и интенсивность почвообразовательного процесса и сама является экологическим индикатором.[ . ]

Толщина (мощность) почвы наиболее велика у черноземов — несколько метров.[ . ]

В зрелых почвах с мощным гумусовым горизонтом процесс зоотурба-ции идет по другому. На поверхность в основном выбрасывается материал гумусовых горизонтов и только небольшая его часть служит источником увеличения мощности почвы (горизонты А + АВ). Доля подобных (негумусированных) выбросов невелика, так как главная деятельность землероев сосредоточена в пределах прогумусированной толщи. Погружение меток здесь идет быстрее, чем увеличение мощности гумусовых горизонтов (см. табл. 7, рис. 10). Это связано с тем, что метки залегают на меньшей глубине и мелкозем из под них интенсивнее выбрасывается на поверхность.[ . ]

Окислительная мощность почвы еще недостаточно изучена и не может быть использована для расчета.[ . ]

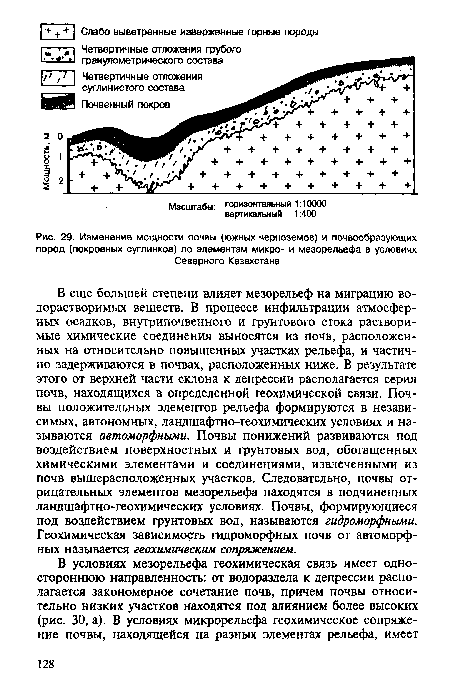

| Изменение мощности почвы (южных черноземов) и почвообразующих пород (покровных суглинков) по элементам микро- и мезорельефа в условиях |  |

В США Службой охраны почв приняты более высокие уровни допустимых потерь почвы: 2-11 т/га в год в зависимости от мощности почвы, а в Кении для мощных суглинистых почв, развитых на вулканических отложениях, допускаются еще большие значения — 13-15 т/га в год. Следует отметить, что задача установления допустимого уровня потерь почвы, помимо естественно-научного, имеет и экономический характер. Верхний уровень определяется, в значительной мере, экономическими соображениями — наличием сил и средств для защиты почв от эрозии на единицу пораженной площади.[ . ]

Важнейшее место среди почв степи и лесостепи занимают чернозёмы. Именно на примере чернозёмов В.В. Докучаевым (1883) были выявлены закономерности развития почв. В частности, им было установлено, что почвы развиваются неравномерно: “. мощность почвы и ее гумусность увеличиваются . замедляющимся образом”. По данным исследований многих авторов, установлены особенности и стадии развития профиля чернозёмов и других степных почв (Маданов и др, 1967; Геннадиев, 1990; Лисецкий, 2000).[ . ]

Как видно из описания, почва сформирована на очень маломощном делювиальном суглинке, обогащенном местным грубообломочным материалом. Почвенный профиль полностью поглотил суглинок, и горизонт вмывания частично располагается на щебенисто-дресвяной массе почвоподстилающей породы — кварцевых порфиров. Обращает на себя внимание, что мощность профиля горноподзолистой почвы всего около 20 см, в то время как подзолистые почвы, формирующиеся на четвертичных суглинках, на равнине имеют мощность почвы в 10 раз больше. При этом строение профиля подзолистой почвы и ее характерные особенности полностью сохраняются.[ . ]

Значительно различаются почвы исследованных групп ТЛУ и по общей влагоемкости основного корнеобитаемого слоя: в I группе полевая или наименьшая влагоемко сть составляет 50-60 мм, во II — 90-120 мм, в III — 150-160 мм. Диапазон доступной влаги равен соответственно 39-51 мм, 74-105 мм и 112-127 мм. Такая разница связана как с мощностью почв, так и в большей степени с возрастанием влагоемкости верхних горизонтов. Наибольшей влагоемкостью обладает верхний 10-санти-метровый слой почвы. С глубиной влагоемкость, как правило, снижается, а диапазон доступной влаги уменьшается во всех случаях. В почвах I группы ТЛУ в верхнем 10-сантиметровом слое содержится до 60 % всех запасов влаги при полевой влагоемкости, а в почвах III группы эта доля снижается до 30 %.[ . ]

Как всякое природное тело, почва обладает суммой внешних признаков, определенной морфологией. Хотя морфологические признаки и доступны для непосредственного наблюдения, однако визуальные наблюдения часто недостаточны; для точного определения морфологических признаков используются как простые приспособления (например, лента с сантиметровыми делениями для определения мощности почвы), так и достаточно сложные приборы (например, поляризационные микроскопы, применяемые для изучения микроскопических морфологических признаков).[ . ]

Эдафические (от греч. ейарЬоБ — почва)факторы — почвенные условия произрастания растений. Они делятся на химические — реакция почвы, солевой режим почвы, элементарный химический состав почвы, обменная способность и состав обменных катионов; физические — водный, воздушный и тепловой режимы, плотность и мощность почвы, ее гранулометрический состав, структура и др.; биологические — растительные и животные организмы, населяющие почву (Хрусталев, Матишев, 1996). Из них важнейшими экологическими факторами являются влажность, температура, структура и пористость, реакция почвенной среды, засоленность.[ . ]

Ареалы залегания и картограммы мощности почв с указанием уровня их загрязнения определяются по данным комитета по земельным ресурсам и землеустройству местной администрации.[ . ]

А. Тэер предложил классификацию почв, которая оставила далеко позади аналогичные построения английских ученых. Самыми крупными таксонами в ней явились шесть классов: песчаная почва, суглинок, глинистая, мергель, известковая, перегнойная (болотная). В первых четырех классах выделено 13 родов, например рыхлый песок, глинистый песок, средний суглинок, тяжелый суглинок и т. д.; здесь перед нами почти точный прообраз современной гранулометрической классификации почв и даже используемая и теперь терминология. В классификацию были введены количественные критерии: для каждого рода пределы содержания в процентах глины, песка, извести и перегноя, учитывались мощность почв и относительная их производительность, т. е. элементы бонитировки.[ . ]

К главным морфологическим признакам почвы относятся: строение почвенного профиля, мощность почвы и отдельных ее горизонтов; окраска; механический состав; структура; сложение; новообразования и включения.[ . ]

Как уже отмечалось, в результате образования почв произошли большие изменения в составе и свойствах материнских пород. Это отразилось на изменении их внешнего вида или внешних признаков. Внешние признаки называют морфологическими. К ним относятся строение почвенного профиля, мощность почвы и отдельных горизонтов, окраска почвы, ее влажность, гранулометрический состав, структура, сложение, новообразования, включения, характер перехода от одного генетического горизонта к другому и иные особенности. В связи с тем что они точно отражают последействия определенных почвообразовательных процессов, состав и свойства почв, их используют в классификационных целях, для диагностики почв; по ним можно делать выводы о плодородии и эволюции почв, что очень важно для агрономической практики. Приведем краткое описание внешних, или морфологических, признаков почв.[ . ]

Важными оценочными факторами Докучаев считал: мощность почвы, механический состав, содержание в ней гумуса и питательных элементов, тепло- и водно-физические свойства, поглотительную способность. Переход на относительную балльную оценку различных свойств почв позволил установить корреляционную связь между различными генетически сопряженными свойствами почв, обусловливающую устойчивость соотношений между почвенными группами. Докучаев ясно сознавал, что отдельные составляющие, из которых получена средняя оценка, могут быть не равноценными для жизни растений. Кроме того, он допускал, что для одних растений в определенных климатических условиях преимущественное значение могут иметь физические свойства почв, для других — химические и т.д. К самостоятельному и независимому фактору при определении ценности земель он относил почвенную карту.[ . ]

Связь между устойчивостью сосновых семенников, мощностью почвы и характером материнской породы установлена и для других районов страны. В условиях Урала (А. П. Клин-цов) на глубоких свежих почвах семенники сосны устойчивы, а на мелких, развившихся на продуктах выветривания гранита, легко вываливаются ветром. На строение корневой системы, а следовательно и на ветровальность сосны оказывают влияние даже небольшие ортзандовые прослойки в почве, что доказывают исследования А. П. Шиманюка.[ . ]

Лептосоли (Leptosols, от грен, leptos — тонкий: подразумевается малая мощность почвы) — маломощные гравелисто-дресвяные почвы, с гумусовым горизонтом, залегающие на эродированных поверхностях плотных коренных пород. Распространены в горных и пустынных (холодных и жарких) регионах.[ . ]

Наиболее важными с экологической точки зрения свойствами и признаками почв являются следующие: мощность почвы, гранулометрический состав, структура, сложение, плотность, содержание гумуса, влажность, состав почвенного раствора, кислотность, буферность и др.[ . ]

Определение гранулометрического состава в поле дает возможность понять, почему почвы содержат неодинаковое количество гумуса и элементов питания, почему одни почвы поспевают для обработки раньше, а другие позже, почему генетические горизонты имеют разный гранулометрический состав и т. д. По изменению гранулометрического состава определяют мощность почвы и отдельных горизонтов, устанавливают границы между почвами. Известно много примеров, подтверждающих, что гранулометрический состав является важным морфологическим признаком.[ . ]

В итоге, к середине XIX в. сложились агрономическое и геологическое представления о почве, которые существенно различались между собой. Достаточно сказать, что мощность почвы согласно агрономическому представлению не превышала полуметра, а по геологическому — могла достигать нескольких сотен метров. Однако следует ли отсюда вывод, что в природе существует несколько почв: одна — почва агрономов, другая — почва геологов, третья — почва строителей и т. д.? Конечно, нет. Почва существует в природе объективно, независимо от сознания людей, но является настолько сложным образованием, что на первых стадиях ее изучения исследователи невольно обращали внимание на какое-нибудь одно качество почвы, на одну ее сторону. Это и привело к неодинаковым представлениям о почве.[ . ]

Расчетные нагрузки на поля орошения и фильтрации принимаются с учетом окислительной мощности почв и БПК очищаемой сточной жидкости.[ . ]

За основу объединения типов леса в группы, следуя Колесникову, берется качественное сходство их типов условий местопроизрастания по ведущим факторам (трофность, влажность), что определяет однородность экологического облика растительности. В зависимости от экономических условий ведения лесного хозяйства группа типов леса может быть основной единицей, для которой необходимо планировать систему хозяйственных мероприятий (способ главной рубки, вид и метод рубок ухода, меры по лесовосстановлению и т. д.).[ . ]

Вода со склонов почти всегда стекает не сплошным слоем, а струями. Они-то и вызывают смыв поверхностного слоя почвы. В результате на пахотных склонах, если не применялись специальные меры против эрозии, после стока талых вод, как и после выпадения ливней, можно видеть струйчатые размывы различных размеров. После вспашки или обработки почвы культиватором струйчатые размывы заравниваются. При очередном снеготаянии или ливне они снова образуются и снова заравниваются во время обработки почвы и т.д. Многократное образование струйчатых размывов и их систематическое заравнивание постепенно приводят к тому, что мощность почвы уменьшается. Так, в результате смыва поверхностного слоя образуются смытые почвы.[ . ]

При низких температурах, наличии многолетней мерзлоты и избыточном увлажнении химические и биологические процессы в почве затруднены. Мощность почв небольшая, в них содержится мало гумуса (2—3 %). Вследствие избыточного увлажнения в них накапливается закись железа голубоватого цвета — глеи, поэтому их называют тундрово-глеевые.[ . ]

Возвращаясь к наиболее детальным прусским картам, отметим их важные черты: число выделов было на них велико; например, «дилювий» («моренные почвы») делились на 14 категорий, а аллювий — на 32. Почвы как геологические образования (например, «долинный аллювиальный песок» или «мергель с супесчаной корой выветривания») обозначались цветом; гранулометрия— буквами: S — песок, L — суглинок и т. д. Для показа строения почвы и ее физического состояния, важных для земледелия, применялись буквенно-числовые формулы, которые могли, например, означать: «гумозный песок с водопроницаемой песчаной подпочвой; близко грунтовая вода».[ . ]

Привлекают внимание строки, посвященные Даурин. Вблизи Амура лежат «степные пахотные, добрые хлебородные земли, черностыо земли в человеческий пояс». Ясно, что речь идет о черноземовидных почвах Приамурья, указывается их окраска, высокое плодородие. Любопытен и сам факт определения мощности почвы по се «чсриости» и то, как это измерялось («в человеческий пояс»). Для мест забайкальских есть много и других указаний на пашенные почвы. Об этом же говорится в безымянной рукописи XVII в. «Сказание о великой реке Амуре». В частности, речь идет о землях, на которых «винограду родится много» (Титов, 1890, с. 25, 73, 78, 89, 91, 107, 109).[ . ]

Под этим процессом понимается удаление почвенного материала ветром. Ускоренная дефляция возникает при определенных условиях, главными из которых в земледельческих районах являются наличие сильных ветров и сухой оголенной почвы. Выдувание почв на пашне вполне закономерно для пустынной, полупустынной, степной и лесостепной зон. Небольшая дефляция почвы, до 0,2 мм/год, является допустимой и не представляет угрозы ее истощения, поскольку на такую же величину происходит увеличение мощности почвы за счет процессов почвообразования.[ . ]

На опытной станции НПО «Днестр» встречаются среднемощ-иые карбонатные черноземы (см. рис. 32, а), и здесь к определению максимальной глубины вспашки надо подходить с некоторой осторожностью. Почвенная карта не содержит достаточных сведений о мощности почв, поэтому необходимо использовать объяснительную записку к ней, в которой есть цифровые данные о морфологии почв хозяйства и профильном распределении в них гумуса. С помощью этих данных вопрос о допустимой глубине вспашки может быть решен конкретно применительно к каждому полю или даже отдельной его части. Следует также учитывать глубину залегания карбонатов. Надо остерегаться выворачивать их при вспашке наружу, так как карбонатность пахотного слоя приводит к снижению подвижности фосфорных удобрений, усиливает образование корки, подщелачивает почву.[ . ]

Люди проживают в суровых условиях тундры крайне редко, однако обнаруженные в последнее время запасы нефти и газа обусловливают интенсивное антропогенное воздействие на окружающую природную среду тундры. Медленное разложение органических веществ, малая мощность почвы, низкие темпы прироста растительности делают арктическую тундру одной из наиболее уязвимых экологических систем земного шара.[ . ]

Очень важным обобщающим трудом явился курс почвоведения упоминавшегося уже нами Дж. С. Джоффе, вышедший в 1936 г. В этой объемистой книге (576 страниц) рассмотрены все аспекты почвоведения, причем взгляды автора в основном совпадают с представлениями С. А. Захарова. Помимо многочисленных указаний на выдающиеся заслуги «русской школы почвоведов», приведена мировая почвенная карта К. Д. Глинки, краткая биография В. В. Докучаева и помещен его портрет (Joffe, 1936, р. 24); в библиографии, приводимой в книге, половина названий принадлежит русским исследователям, правда лишь до 1930 г., более поздних работ нет. Одновременно с этим Джоффе полагал, что введение в классификацию почв серий является шагом вперед, так как «русские системы» слишком общи. По-видимому, Джоффе не знал, что в советских классификациях, кроме типов и подтипов, учитываются и более низкие таксоны, связанные с мощностью почв, их гранулометрическим составом и др.[ . ]

Источник