7. Работа с картой. Интразональные почвы

Кроме зональных почв, в формировании которых решающую роль играют особенности климата (растительность, конечно, тоже, но будем помнить о том, что и тип растительности в данном случае определяет климат), есть еще интразональные почвы. К ним относят такие почвы, образование которых в значительной степени обязано своеобразию материнских пород или близкому к поверхности залеганию грунтовых вод.

Под влиянием травянистой растительности в почвах развивается дерновый почвообразовательный процесс, основным следствием которого является формирование мощного горизонта накопления гумуса. Дерновый процесс почвообразования может играть ведущую роль в весьма разнообразных климатических условиях, поэтому к дерновым почвам относят очень большую группу почвенных типов как зональных, так и интразональных: черноземы, луговые почвы, брюниземы (темноцветные почвы прерий), темные почвы саванн, черные почвы тропиков, горные луговые почвы и т.д. Дерновый процесс может получить значительное развитие и под пологом леса: под травянистыми и мохово-травянистыми лесами на карбонатных или богатых первичными минералами породах. Т.е. это типичные интразональные почвы. В названии таких почв присутствует указание на ведущую роль дернового процесса в их формировании: дерново-карбонатные, дерново-силикатные, дерново-глеевые почвы. Такие почвы широко распространены на Камчатке и Дальнем Востоке, в Ленинградской, Вологодской, Калининградской, Московской областях России, в Прибалтике, в Польше.

ДЕРНОВО-КАРБОНАТНЫЕ ПОЧВЫ (РЕНДЗИНЫ). Встречаются в пределах лесной зоны (в том числе и в горных условиях) среди подзолистых, дерново-подзолистых, бурых лесных почв на поверхностных выходах различных карбонатных пород: известняков, мергелей, доломитов, мела.

Органические кислоты, образующиеся при разложении растительного опада, сразу нейтрализуются углекислым кальцием материнской породы. Это способствует накоплению гумуса до 4 — 12 %, образованию водопрочной зернистой структуры. Реакция среды почвенного раствора нейтральная или слабощелочная. Словом, это достаточно плодородные почвы, но есть и существенные недостатки.

Мощность почвенного профиля определяется стадией развития, часто это очень маломощные почвы: мощность горизонта А может достигать всего 15-20 см, а ниже сразу же идет плотная порода, и это обуславливает парадоксальное явление. Почвы формируются в условиях избытка атмосферной влаги, а растения страдают от недостатка воды.

ДЕРНОВО-ГЛЕЕВЫЕ ПОЧВЫ. При близком к поверхности залегании жестких грунтовых вод среди подзолистых и дерново-подзолистых почв формируются дерново-глеевые почвы. Они имеют своеобразный профиль: интенсивно окрашенный гумусом в черный цвет перегнойный горизонт переходит резко или постепенно (зависит от глубины залегания грунтовой воды) в материнскую породу – сине-зеленую (голубовато-сизую) бесструктурную глину.

Постоянное переувлажнение обеспечивает переход окисного железа почвенных минералов в закисные формы, поэтому даже почвенная масса горизонта А нередко в той или иной мере оглеена, что проявляется в сизоватом налете на поверхности структурных отдельностей. Часто избыток влаги приводит и к оторфовыванию верхней части почвы.

Почвы содержат много гумуса в гор. А: 10 — 15 %, имеют нейтральную или слабокислую реакцию среды почвенного раствора, но и для них характерен неблагоприятный водно-воздушный режим. Только растения здесь страдают от избытка влаги, а не от недостатка, как на дерново-карбонатных почвах.

БОЛОТНЫЕ ПОЧВЫ. Формирование болотных почв также связано с избыточным увлажнением, которое может быть вызвано как поверхностными, так и грунтовыми водами. Они широко распространены среди подзолистых и дерново-подзолистых почв.

Для болотных почв характерно накопление торфа с поверхности и оглеение нижней части профиля. Органическое вещество торфа верховых болот лишь на 10-15 % представлено гумусом, в торфе низинных болот до 40-50 % составляют гумусовые вещества и этот торф богат азотом. Реакция среды в почвах верховых болот кислая и сильнокислая, в почвах низинных болот — слабокислая и слабощелочная (на карбонатных породах).

Своеобразные физические свойства (низкая плотность, высокая влагоемкость, слабая водопроницаемость, слабая теплопроводность) очень важно учитывать при освоении этих почв. Растения на этих почвах чаще страдают от заморозков (причина – низкая теплопроводность), а в засушливые годы, как ни странно, от недостатка влаги, виной чему высокая влагоемкость и слабая водоподъемная способность.

АЛЛЮВИАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ. Формируются в поймах рек. Эти почвы резко отличаются от почв водоразделов по своему генезису, свойствам, хозяйственному использованию. Затопление территории поймы полыми водами способствует повышению уровня грунтовых вод, смягчает климатические условия, оказывает влияние на интенсивность микробиологических процессов, характер растительности и ее продуктивность. Привнос с паводковыми водами взмученного илистого материала, переотложение его на поверхности почвы в виде слоя аллювия (наилка) определяет слоистое строение почвенного профиля и играет важную роль в формировании их плодородия.

В центральной части поймы луговая растительность формирует мощный гумусовый горизонт с прекрасно развитой зернистой структурой. Здесь накопление гумуса достигает 8-12%, в почвах притеррасной поймы содержание гумуса колеблется в пределах 2-6% , в прирусловой части поймы, там, где отлагается преимущественно песчаный материал – 0,25-2%.

Для притеррасной поймы характерно развитие оглеения и накопление иловатых частиц, поэтому эти почвы характеризуются высокой глинистостью и уровень их плодородия по комплексу причин заметно ниже, чем у почв центральной части поймы.

ЛУГОВЫЕ ПОЧВЫ. Формируются при близком уровне грунтовых вод (100-300 см) и промывном типе водного режима. Обширные массивы таких почв приурочены к первой и второй надпойменным террасам рек Кубани, Дуная, Днепра, Оки, Волги, Куры и других крупных водных артерий, а также к древним аллювиальным равнинам Предкавказья, Поволжья, Западной Сибири, встречаются они и в старых дельтах рек Восточного и Юго-восточного Китая.

Луговая и лугово-лесная растительность при близком залегании грунтовых вод и дополнительном притоке дождевых вод способствует развитию дернового процесса и накоплению гумуса. Оглеение проявляется в ослабленной форме, так как проточные грунтовые воды насыщены кислородом. Глееватость в нижней части профиля проявляется глянцем на гранях структурных отдельностей и сизоватым оттенком, наличием ржавых пятен оксидов железа и железисто-марганцевых зерен (мелких скоплений черного цвета).

Для луговых почв характерна темно-серая почти черная (во влажном состоянии) окраска верхней части профиля, зернисто-комковатая или комковато-зернистая структура, большая мощность перегнойного горизонта, а гумусовые затеки, языки и карманы могут доходить до 1-2 метров. Содержание гумуса может достигать 10-12%, а мощность гумусовой толщи – 120 см и более. Однако встречаются и низкогумусные луговые почвы (4-5 %), и маломощные (толщина гор. А менее 40 см).

СОЛОДИ. В России встречаются в лесостепной и степной зонах среди массивов серых лесных почв, черноземов и каштановых почв. Они приурочены к замкнутым понижениям с древесной растительностью — осиной, березой, ивой, влаголюбивыми травами – «колкам».

Развиваются солоди при высоком поверхностном или поверхностно-грунтовом увлажнении слабоминерализованными водами. Это приводит к щелочному гидролизу минералов, выносу полуторных оксидов из верхней части почвы и накоплению здесь кремнезема. Этот отбеленный горизонт называется осолоделым.

Содержание гумуса в дерновом горизонте колеблется в широком диапазоне от 2-3 % до 10%. Затем резко падает в осолоделом горизонте и вновь возрастает до 1 % в горизонте В. Реакция среды кислая в дерновом и осолоделом горизонтах, нейтральная или слабощелочная в нижней части профиля. В степной и сухостепной зонах на границе с материнской породой часто залегает карбонатный горизонт, а в породе могут сохраниться и легкорастворимые соли.

ЗАСОЛЕННЫЕ И ЩЕЛОЧНЫЕ ПОЧВЫ. Засоленными называются почвы, содержащие в почвенном профиле легкорастворимые соли в количестве, токсичном для растений. Засоленные почвы относят к солончакам, если в поверхностном 30-сантиметровом слое они содержат более 0,6 % карбоната натрия (соды) , или более 1 % хлоридов, или более 2 % сульфатов.

Почвы, в профиле которых перечисленные соли содержатся в таких же количествах, но залегают глубже 30 см, называют солончаковыми. Почвы, содержащие соли в меньших количествах в любой части почвенного профиля называют солончаковатыми. Соответственно почвы могут быть поверхностно-солончаковатыми или глубинно-солончаковатыми.

К щелочным почвам относят солонцы и солонцеватые почвы. Засоленные и щелочные почвы широко распространены на юге России, Украины, в Казахстане. Они не образуют самостоятельных почвенных зон, залегая крупными массивами или пятнами среди зональных почв. Встречаются на всех континентах.

СОЛОНЧАКИ. Образуются в условиях засушливого климата при близком залегании соленых грунтовых вод. В России наиболее широко они распространены в Западной Сибири, Среднем и Нижнем Поволжье, в Северо-восточном Предкавказье.

Ведущий почвообразовательный процесс – соленакопление. Причина – присутствие солей в грунтовых водах или породах. При наличии восходящего тока влаги соли вместе с водой поднимаются по капиллярам и аккумулируются в почвенном профиле вплоть до образования на поверхности почвы солевой корочки. Интенсивность накопления определяется климатом – количеством осадков и величиной испарения, а также фильтрационными свойствами почв и грунтов. Гумусонакопление в солончаках ослаблено, так как изреженность растительного покрова не способствует накоплению большой биомассы. Тем не менее, в луговых солончаках лесостепной зоны в поверхностном слое содержание гумуса может доходить до 8 %. Но в большинстве случаев солончаки слабо гумусированны. Реакция среды почвенного раствора – нейтральная или щелочная (в содовых солончаках доходит до 9-10). При близком к поверхности залегании грунтовых вод в нижней части профиля развивается глеевый процесс.

Разделение солончаков на виды проводят: по 1) морфологии поверхностного горизонта (пухлые – образуются при засолении сульфатом натрия, корковые – хлоридом натрия, мокрые – хлоридами кальция и магния, черные – карбонатом натрия); 2) по характеру распределения солей в профиле (поверхностные – соли в слое 0-30 см, глубокопрофильные – если засолен до степени солончака весь профиль).

СОЛОНЦЫ. Солонцы широко распространены на юге России среди черноземов, каштановых и бурых полупустынных почв. В Ростовской области они занимают значительные площади в юго-восточных районах, покрывая территорию пятнами и обуславливая комплексность почвенного покрова. Солонцовые пятна составляют от 50-10 до 75 % и более всей площади.

Характеризуются щелочной реакцией среды, столбчатой, призматической, крупно ореховатой или глыбистой структурой, высокой плотностью солонцового (иллювиального горизонта). Причина образования этого слоя, получившего название солонцовый горизонт, – избыточное количество натрия в почвенном растворе, поглощение его минералами и органическим веществом почвы. В нижней части профиля под солонцовым горизонтом имеются легкорастворимые соли.

Профиль солонца имеет сложное строение: А — А2 — В1 — В2 — ВС где А – гумусовый горизонт, А2 – осолоделый горизонт, В1 – солонцовый горизонт, В2 – подсолонцовый горизонт, ВС – переходный к материнской породе. Горизонт А2 присутствует не всегда.

Содержание гумуса в солонцах степи и полупустыни низкое: 1,5-3 %. Реакция среды в надсолонцовом горизонте нейтральная или слабокислая, в солонцовом горизонте и глубже – щелочная. В подсолонцовом горизонте и глубже содержатся легкорастворимые соли: сульфаты, хлориды, сода, а также карбонаты и сульфаты.

Различают солонцы: корковые (мощность А+А2 менее 5 см), мелкие (5-10 см), средние (10-18 см), глубокие (более 18 см).

Типы почв на рисунке: 1 – Тундрово-глеевая; 2 – Торфяно-болотная; 3 – Подзолистая; 4 – Дерново-подзолистая; 5 – Болотно-подзолистая; 6 – Серая лесная; 7 – Чернозем типичный; 8 – Лугово-черноземная; 9 – каштановая; 10 – Бурая полупустынная; 11 – Солонец; 12 – Солончак; 13 – Серозем; 14 – Желтозем; 15 – Краснозем; 16 – Аллювиально-дерновая.

Источник

Глава 4. Биосфера

В.В. Братков, Н.И. Овдиенко

Геоэкология

Учебное пособие. — М., 2005.

Глава 4. Биосфера

4.2. Почвы (педосфера)

4.2.2. Природные типы почвообразования и почв

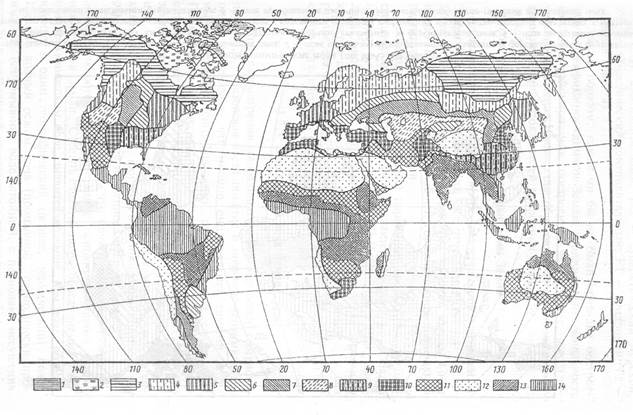

В соответствии с термическими особенностями климата в Северном и Южном полушариях выделяются широтные почвенно-биоклиматические пояса: полярные, бореальные, суббореальные, субтропические и тропические. В основу их выделения положено сходство радиационных и термических условий, сходный характер их влияния на почвообразование, выветривание и развитие растительности (Глазовская, 1973). Их пространственное размещение иллюстрирует рис.15. Ниже приводятся характеристика существующих типов почвообразования, а также основных типов, а в некоторых случаях, и подтипов почв.

Рис.15. Почвенно-климатические области мира (по М.А. Глазовской и Г.Н. Геннадиеву, 1995)

1 — арктические и антарктические области полярных пустынных почв; 2 — субарктические тундровые области арктотундровых, тундрово-глеевых и тундрово-болотных почв; 3 — бореальные континентальные таежные области мерзлотно-таежных палевых почв, подбуров, подзолов и болотных мерзлотных почв; 4 — бореальные и таежно-лесные умеренно-континентальные области подзолов, подзолистых и дерново-подзолистых, подзолисто-глеевых, и болотных почв; 5 — суббореальные широколиственные лесные области буроземов, оподзоленных буроземов, глеево-элювиальных лесных и болотных почв; 6 — суббореальные и субтропические лесо-лугово-степные области выщелоченных и оподзоленных черноземов, черноземовидных почв прерий, серых лесных почв, локально луговых солонцов и солодей; 7 — суббореальные степные области черноземов типичных, обыкновенных, южных, каштановых почв, локально солонцов, солончаков; 8 — суббореальные полупустынные и пустынные области бурых и серо-бурых часто солонцеватых почв и солонцов, пустынных песчанных почв, такыров, солончаков; 9 — субтропические влажнолесные области желтоземов, красноземов, субтропических глеево-элювиальных и болотных почв; 10 — субтропические ксерофитно-лесные области коричневых, серо-коричневых почв, локально слитоземов; 11 — субтропические и тропические ксерофитно-кустарниковые, сухостепные и сухо-саванновые области сероземов, бурых и красновато-бурых почв, локально слитоземов, солонцов и солончаков; 12 — субтропические и тропические пустынные области песчаных и каменистых пустынных почв, локально солончаков и реликтовых известково-гипсовых панцирей; 13 — тропические субэкваторильные редколесные и саванновые области ферроземов и слитоземов; 14 — тропические, субэкваториальные влажнолесные области ферралитных желтых, красно-желтых и темно-красных почв, локально альфегумусовых пеплово-вулканических почв (андосолей) и тропических болотных почв

Полярное почвообразование развивается в арктическом и субарктическом, субантарктическом и антарктическом поясах.

Тип арктических почв формируется в зоне арктических пустынь. Широко распространено физическое и особенно морозное выветривание. Из-за низких температур нет химических реакций, поэтому в коре выветривания нет глин. Почвы формируются при слабом участии микроорганизмов, преимущественно в сухих климатических условиях. Почвы маломощные, пятнами, местами имеются солончаки. Содержание гумуса в верхних горизонтах может достигать 12%, но чаще снижается до 3% и убывает книзу.

Тип тундровых глеевых почв формируется под моховой, лишайниковой и осоково-злаковой растительностью на тяжёлых суглинистых и глинистых породах над многолетней мерзлотой. При обилии воды из-за низких температур деятельность микроорганизмов вялая. Вследствие медленного биологического круговорота атомов почвы отличаются малой биомассой, слабой минерализацией растительных остатков. Типичными и подвижными в почве являются водород и железо. Почвы влажные, торфянистые и поверхностно-глеевые.

Бореальное почвообразование наиболее характерно для северных частей умеренного пояса северного полушария; в южном полушарии этот тип почвообразования почти не выражен из-за абсолютного преобладания в этих широтах океанических пространств.

Тип тундровых неглеевых (иллювиально-гумусовых) почв. Это почвы лесотундры или субполярных лесов и лугов. Формируются на хорошо дренированных супесчано-щебнистых отложениях и породах лёгкого механического состава. С наступлением похолодания происходит массовое отмирание трав, это вносит в почву большое количество органической массы, протекает иллювиально-гумусный процесс (вмывание в почву перегноя, образующегося в результате разложения органических остатков), накапливается гумус в грубогумусовом горизонте (до 6–15%).

Тип мерзлотно-таёжных (мерзлотных лугово-лесных) почв формируется в районах близкого залегания (на глубине 2–4 м) многолетней мерзлоты под лиственничной светлой тайгой. Из-за криогенных явлений возникает мозаичность почвенного покрова, подзолообразование слабое. Почва образуется на породах тяжёлого механического состава, содержит большое количество гумуса (7–15%).

Тип подзолистых почв формируется под хвойными и смешанными лесами на разнообразных почвообразующих породах, в климатических условиях несколько избыточного увлажнения. Оподзоливание представляет собой процесс почвообразования с глубоким разложением минеральной части почв и выносом продуктов этого разложения из верхней части в нижележащие горизонты. Здесь морозное выветривание уступает место химическому. Кора выветривания сиаллитно-глиногенного состава. Происходит промывание гумуса, щелочей и щелочных земель, поэтому вверху накапливается кремнезём, а внизу — полуторные окислы. Выделяются следующие подтипы подзолистых почв.

Подтип глеево-подзолистых почв формируется на породах суглинистого и более лёгкого механического состава под северо-таёжными хвойными лесами.

Подтип подзолистых почв формируется под средне-таёжными хвойными лесами на различных породах; содержание гумуса 1–7%.

Подтип дерново-подзолистых почв формируется на породах различного состава под смешанными (хвойно-широколиственными, хвойно-мелколиственными) лесами. Эти почвы содержат больше гумуса (7,9%), чем подзолистые, так как развиваются при большем опаде. Кальций способствует аккумуляции перегноя, предохраняя его от разрушения и вымывания.

Суббореальное почвообразование развивается в южной части умеренного пояса северного полушария и в северной части умеренного пояса южного полушария.

Тип серых лесных почв формируется под южной частью лиственных лесов и лесостепями северного умеренного пояса на различных породах в условиях достаточного увлажнения. Содержание гумуса 1,5–9%.

Тип бурых лесных почв (бурозёмов) формируется под широколиственными и хвойно-широколиственными лесами. Важное место в почвообразовании бурозёмов занимает процесс оглинения почвенного профиля (процесс образования и накопления вторичных глинистых минералов в результате биохимических и химических реакций). Почвообразование протекает в условиях увлажнения, близкого к достаточному, при обильном опаде. Структура комковатая и ореховатая. Развит мощный (до 20–30 см) гумусовый горизонт с содержанием гумуса до 10%.

Тип чернозёмных почв формируется обычно на лёссах и лёссовидных суглинках под лесостепями и степями в условиях несколько недостаточного увлажнения. Опад травянистых растений чрезвычайно богат азотом и зольными элементами, ежегодный опад 100–200 т/га, причём 40–60% опада оставляют корни. Поскольку накопление гумуса в чернозёмах происходит не столько за счёт наземного растительного опада, сколько за счёт разложения отмерших корней, органическое вещество в чернозёме распространяется на значительную глубину. Периоды летнего иссушения и зимнего промерзания способствуют усложнению и закреплению гумусовых веществ. Биологический круговорот под травянистой растительностью степей приводит к значительному накоплению в почвах, кроме гумуса (6–15% и выше), таких важнейших элементов питания растений, как азота, фосфора, серы, кальция и других в форме органо-минеральных соединений. Это наиболее плодородная почва в мире. Оптимальные условия в чернозёмообразовании складывается в южной части лесостепи, в полосе типичных чернозёмов, где имеется максимальное количество растительной массы и определённый гидротермический режим.

Тип каштановых почв формируется на лёссовидных суглинках, лёссах, засолённых суглинках и глинах, продуктах выветривания песчаников и известняков в зоне сухих степей в условиях недостаточного увлажнения. Характерно наложение на дерновый процесс (почвообразование, обусловленное жизнедеятельностью растений и микроорганизмов и приводящее к накоплению в верхних горизонтах гумуса, зольных элементов, щёлочно-земельных оснований и созданию комковатой или зернистой структуры) солонцового процесса (накопления в почве на глубине 20–80 см значительного количества соды и других легкорастворимых солей). Выделяются следующие подтипы каштановых почв.

Подтип темно-каштановых почв формируется на разнообразных породах в северной подзоне сухих степей, под ковыльно-типчаковой и типчаковой растительностью с примесью разнотравья, в условиях несколько недостаточного увлажнения. Почвы отличаются довольно высоким естественным плодородием (содержат гумуса 3,5–5%).

Подтип каштановых почв формируется на разнообразных по механическому составу породах в южной подзоне сухих степей под полынно-типчаковой и полынно-типчаково-ковыльной растительностью. Содержит гумуса 1,5–4%.

Подтип светло-кашатновых почв формируется в зоне полупустынь в условиях сильно выраженного недостаточного увлажнения. Почвы на породах тяжёлого механического состава имеют значительную солонцеватость; почвы на песчаном и супесчаном основании несолонцеватые или слабосолонцеватые. Почвы малоплодородные (в верхнем горизонте содержат гумуса 1,5–2,5%) и нуждаются в дополнительном увлажнении.

Тип бурых полупустынных почв формируется в зоне полупустынь в условиях слабого поступления органических остатков из-за разреженности растительного покрова. Почвы слабо гумусированы (гумуса 1–2,5%), часто солонцеваты, малоплодородные.

Тип серо-бурых пустынных почв формируется в зоне пустынь умеренного пояса в условиях прерывистого и кратковременного гумусонакопления, в результате почвы отличаются малой гумусностью (до 1%), солонцеватостью и низким естественным плодородием.

Тип песчаных пустынных почв формируется под кустарниками с прикустовым осоково-злаковым растительным покровом песчаных пустынь. Почвы представляют собой в основном перевеянные коренные пески или древнеаллювиальные отложения, богатые по минералогическому составу. Почвы бедны гумусом (0,09–0,7%), хотя он относительно глубоко (до 30–35 см) проникает в почву.

Субтропическое почвообразование развивается в северном и южном субтропических поясах в условиях преимущественно положительных температур на протяжении всего года.

Тип коричневых почв формируется на рыхлых отложениях под ксерофитными жестколистными вечнозелёными лесами и кустарниками в условиях сезонного выпадения осадков в режиме субтропического средиземноморского климата. Характеризуется тяжёлым (тяжелосуглинистым и глинистым) составом, довольно высокой гумусированностью (5–8%) и относительно глубоким проникновением гумусовых веществ вниз по профилю почв.

Тип желтозёмов развивается под влажными субтропическими лесами с большим участием вечнозелёных растений в условиях влажного субтропического климата. Содержание перегноя в гумусовом горизонте 2–7% и быстро уменьшается с глубиной.

Тип краснозёмов формируется на красноцветных продуктах выветривания изверженных пород (преимущественно андезитов). Образуется под влажными субтропическими лесами со значительным участием вечнозелёных растений в условиях влажного субтропического климата. Содержание гумуса в перегнойно-аккумулятивном горизонте довольно велико (5–6, иногда до 10–12%), книзу быстро убывает. Исходная порода бедна кремнезёмом и богата полуторными окислами.

Тип красновато-чёрных почв субтропических прерий развивается под густой травянистой растительностью достаточно увлажнённых субтропических степей. Имеет мощный (20–40 см) комковато-зернистый гумусовый горизонт, содержащий 2–5% гумуса. Почвы плодородны.

Тип серо-коричневых почв формируется на рыхлых породах тяжёлого механического состава в зоне сухих субтропических степей под ксерофитной травянистой и кустарниковой растительностью. Имеет орехово-комковатую структуру. Содержание гумуса сравнительно невелико (1,5–4,5%), но проникновение гумусовых веществ в толщу почвы довольно глубокое. Водопроницаемость и аэрация почв невысокие из-за высокой оглинённости почвенного профиля.

Тип серозёмов образуется на лёссах и лёссовидных суглинках. Формируется под субтропической полупустынной и пустынной растительностью в условиях резко недостаточного увлажнения и непромывного водного режима. Гумусовый горизонт (содержит 1–4,5% гумуса) сменяется книзу более уплотнённым иллювиально-карбонатным горизонтом. Серозёмы отличаются высокой биологической активностью, достаточно плодородны при дополнительном увлажнении.

Тропическое почвообразование развивается в межтропических поясах (тропических, субэкваториальных и экваториальном) обоих полушарий. Характеризуется тепловым режимом, обеспечивающим возможность круглогодичного почвообразования. Почвы образуются на латеритных (ферраллитных) корах выветривания.

Тип красно-жёлтых латеритных (ферраллитных) почв формируется на ферраллитных корах выветривания кислых пород под влажными вечнозелёными тропическими лесами в условиях круглогодичного избыточного увлажнения. Почвообразование протекает весь год при громадном опаде. Происходит полное разложение органического вещества и промывание, вызывающее оподзоливание (на базальтах оподзоливание протекает слабее). Характерна пёстрая красно-жёлтая окраска подгумусовых горизонтов, связанная с разной степенью гидратации окислов железа, что обусловлено локальным переувлажнением этих почв.

Тип красных латеритных (ферраллитных) почв формируется на латеритных корах выветривания под переменно-влажными вечнозелёно-листопадными тропическими лесами и высокотравными саваннами. Имеет мощный профиль преимущественно красноватой окраски, зернисто-комковатую структуру. Содержание гумуса в верхнем горизонте 2–4%, иногда до 8%. Почвы образуются часто вследствие трансформации латеритных красно-жёлтых почв после полного или частичного сведения на них человеком лесов.

Тип красно-коричневых (коричнево-красных) почв формируется под тропическими сухими лесами и кустарниками, обладает мощным профилем преимущественно красноватой окраски. Имеет зернисто-комковатую структуру и обычно лёгкий механический состав. Содержание гумуса до 5%, хорошо выражен иллювиальный карбонатный горизонт, часты признаки солонцеватости.

Тип красно-бурых почв формируется под остепнённой низкотравной растительностью сухих тропических саванн в условиях периодически промывного водного режима. Содержание гумуса 2–3%, на глубине 20–30 см залегает иллювиально-карбонатный горизонт.

Тип почв тропических пустынь формируется на разнообразном субстрате под сильно разреженной растительностью тропических пустынь в условиях резко недостаточного увлажнения. Почвы маломощны, бедны гумусом, зачаточные, скелетные, мозаичные, часто засолены.

Источник