Определение сторон горизонта по рельефу, почвам, ветру и снегу

Влажность почвы около больших камней, отдельных строений, пней служит своего рода ориентиром – летом почва более увлажнена с севера от этих предметов, чем с юга.

Южные стороны гор и холмов обычно суше северных, меньше задернованы и сильнее подвержены процессам размыва.

Стороны горизонта можно найти по господствующим в данной местности ветрам, если заранее известно их направление.

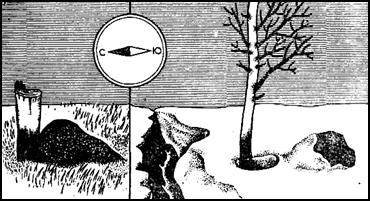

Рис. 16. Определение сторон горизонта по муравейнику;

по таянию снега в овраге; по лунке у дерева; по снегу, прилипшему к камню.

Такое же подтаивание можно наблюдать даже в следах человека или животных, оставленных в снегу.

На южных склонах гор и холмов образование проталин происходит тем быстрее, чем больше крутизна склонов.

У северной опушки леса почва освобождается из-под снега иногда на 10-15 дней позднее, чем у южной.

В марте-апреле вокруг стволов отдельно стоящих деревьев, пней и столбов в снегу образуются лунки, вытянутые в южном направлении. Весной на обращенных к солнцу склонах во время таяния снега образуются вытянутые к югу выступы – «шипы», разделенные выемками, открытая часть которых обращена на юг.

Определение сторон горизонта по постройкам

Алтари и часовни православных церквей обращены на восток, а колокольни – на запад.

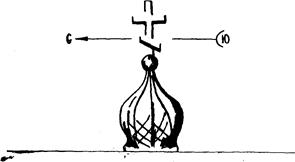

Опущенный край нижней перекладины креста на куполе обращен к югу, приподнятый – к северу.

Двери еврейских синагог и мусульманских мечетей обращены, примерно, на север, а противоположные им стороны у мечетей направлены на Мекку, у синагог – к Иерусалиму.

Выход из юрт обычно делают на южную сторону.

Определение расстояний

Определять расстояния можно, прежде всего, с помощью глазомера, который представляет собой индивидуальную особенность человека, которую, однако, можно развить путем постоянных и терпеливых упражнений. Так, известно, что житель равнины неплохо оценивает расстояние на ровном месте, но делает грубые ошибки в горах и на

море. Горожанин часто теряется, когда ему надо определить расстояние в естественных природных условиях.

Измерение шагами

Если приучить себя считать не отдельные шаги, а через два шага на третий, производя счет попеременно под правую и левую ногу, то пройденное расстояние просто переводится в метры. Некоторые считают не тройками, а парами. Постоянно упражняясь, можно привыкнуть считать шаги в уме практически механически. После каждой сотни троек шагов счет начинают снова из-за сложности повторения больших трехзначных чисел. Для облегчения запоминания пройденных сотен троек шагов прибегают к последовательному загибанию пальцев, перекладыванию спичек из одного кармана в другой, отметкам на бумаге или другим средствам. Каждые 9 троек шагов считают примерно за 20 м, т. е. в 100 тройках шагов заключается приблизительно 222 м.

Обыкновенно длина шага равна половине человеческого роста, считая до уровня глаз, т. е. в среднем 0,7-0,8 м. Человек проходит за час столько километров, сколько делает шагов в 3 сек (при шаге длиной 0,83 м). Шагом человек и лошадь проходят около 5-6 км/ч; рысью лошадь пробегает 12-15 км/ч. Точность измерения расстояний шагами зависит как от характера рельефа местности, так и опытности наблюдателя. На ровной местности шаги почти одинаковы.

Измерение по видимым деталям предметов

Наблюдая человека с разных расстояний, легко заметить, что, по мере его удаления, отдельные подробности одежды, лица, фигуры делаются для наблюдателя не различимыми, а затем исчезают. Видимость деталей меняется в зависимости от времени суток, состояния погоды, яркости фона и самого предмета. Так, например, в сумерки, в дождливый день в тени леса все предметы кажутся дальше и, наоборот, в ясный солнечный день на открытой местности – ближе.

Для распознания предметов при нормальном зрении и хороших условиях видимости можно руководствоваться таблицей расстояний различимости предметов (табл. 8), составленной по многолетним наблюдениям.

Источник

Определение сторон горизонта по рельефу, почвам, ветру, и снегу

Влажность почвы около больших камней, отдельных строений, пней служит своего рода ориентиром — летом почва более увлажнена с севера от этих предметов, чем с югa.

Южные склоны гор и холмов обычно бывают суше северных, меньше задернованы и сильнее подвержены процессам размыва.

Стороны горизонта можно найти по господствующим в данной местности ветрам, если заранее известно их направление.

По тем же причинам в мягких породах на наветренной стороне скал нередко образуются ниши, над которыми более твердые пласты нависают в виде карнизов.

Одним из признаков, по которому можно определить направление преобладающих в данной местности ветров — состояние растительности на склонах гор. На наветренных склонах, сильнее промерзающих зимой, растения обычно бывают несколько наклонены, указывая этим направление господствующих ветров. С подветренной стороны на них накапливается больше снега. На преобладание ветров того или иного направления указывают также и флагообразные кроны деревьев.

Снег около скал, больших камней, пней, построек оттаивает быстрее с южной стороны, сильнее освещаемой лучами Солнца. В оврагах, лощинах, ямax он быстрее оттаивает с северной стороны, потому что на южные края углублений не попадают прямые лучи солнца, оставленных на снегу.

Такое же подтаивание можно наблюдать даже в следах человека или животных, оставленных на снегу.

На южных склонах гор и холмов образование проталин происходит тем быстрее, чем больше крутизна склонов.

У северной опушки леса почва освобождается из-под снега иногда на 10-15 дней позднее, чем у южной.

В марте-апреле вокруг стволов отдельно стоящих деревьев, пней и столбов в снегу образуются лунки, вытянутые в южном направлении. Весной на обращенных к Солнцу склонах во время таяния снега образуются вытянутые к югу выступы -“шипы”, разделенные выемками, открытая часть которых обращена на юг.

Определение сторон горизонта по постройкам

Различные постройки, в основном культового назначения, могут служить хорошими ориентирами.

Алтари и часовни православных церквей обращены на восток, а колокольни — на запад. Опущенный край перекладины креста на куполе обращен к югу, приподнятый к северу (рис. 12)

Рис. 12. Определение направления С. – Ю по перекладине креста

На церковном куполе

Алтари лютеранских церквей обращены только на вoctok, а колокольни — на запад. Алтари католических синагог и мусульманских мечетей обращены на запад. Двери еврейских синагог и мусульманских мечетей обращены примерно на север, а противоположные их стороны у мечетей направлены на Мекку, лежащую на меридиане Воронежа, у синагог — к Иерусалиму, лежащему на меридиане Днепропетровска.

Кумирни, пагоды, буддийские монастыри фасадами обращены на юг. Выходы из юрт обычно делаются на юг.

ОСОБЕННОСТИ ОРИЕНТИРОВАНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ

Ориентирование по звуку

Звуки, воспринимаемые человеком, очень часто могут быть с большой пользой применены для ориентирования. Ухо человека способно улавливать и отличать не только различные музыкальные звуки, но и самые разнообразные шумы, выделяя их оттенки, высоту, силу и тембр.

Мы обладаем способностью определять направленность звука не только в горизонтальной плоскости, но и в вертикальной, хотя точность этой оценки значительно ниже.

Сильно влияют на слышимость рельеф и характер местности. Хорошо слышны звуки на открытой водной поверхности, в степи, в тихую погоду при отсутствии ветра и яркого солнца, даже при тумане или мгле.

Эхо — повторение звука в результате отражения. Оно создает впечатление о большом количестве источников звука и обманчивое представление об их местонахождении. Односложное эхо можно слышать на расстоянии 33 м от преграды, например: сюда — да, ручью — чью; двухсложное эхо — на расстоянии 66 м, например: отвечаешь — чаешь, невозможно — можно. Опушка леса представляет собой как бы звуковое зеркало.

Ночью слух обостряется. Так, журчание ручейка, почти не слышимое днем, ночью слышно совершенно отчетливо.

Слышимость через воду, землю и твердые тела лучше, чем в воздухе. Разнообразные подземные работы прослушиваются в горных породах на разных расстояниях, и слышимость их зависит не только отхарактераpa звука, но и от плотности, вязкости, влажности, пористости или трещиноватости пород и, наконец, от условий залегания. В плотных скальных породах звуки слышны дальше, чем в глинистых и песчаных.

В меловых породах работа ударным инструментом слышна вдвое дальше, чем в глине. Можно уловить шум вних на расстоянии 40 м и одновременно установить направление звука.

В песках удавалось различить шум от земляных и плотничных работ на расстоянии 30 м. Характерно, что в мелкозернистых песках с тонкими прослойками глин звуки едва слышны на расстоянии 10 м.

В скальных породах слышимость бурения достигает 60-80 м. Трещиноватость и пустоты в породах ухудшают их звукопроводимость.

Водоносные породы проводят звук лучше, но заполненные водонасыщенным материалом, расположенные перпендикулярно к направлению звука трещины обычно прерывают егораспространение. Если же они плотно забиты глиной, то превосходно проводят звук.

Звук позволяет выдержать нужное направление движения и определять расстояние до его источника.

Удары колокола и вой сирены – хорошие звуковые ориентиры для судов, застигнутых в море непогодой. В туманные дни частые гудки речных пароходов также служат своеобразными ориентирами, предупреждающими столкновение.

Ночью в лесу, особенно в горной местности, направление движения порой выдерживается по шумy реки.

Звуковая пеленгация производится на слух с точностью до 3° и является важным способом определения направления на различные источники звука.

Скорость звука в воздухе равна 330 м/с, в воде – 1500 м/с , в стали — 5000 м/с.

Ориентирование по свету

Немалое значение при ориентировании имеет свет, источник которого весьма удобен для выдерживания по нему направления движения или для определения положения объекта на местности. Двигаться ночью на источник света наиболее надежно.

Морские маяки, сигналы на реках, костры, ракеты, ночной выстрел, освещенное окно, искры из трубы, огонек от спички и папиросы, свет электрического фонаря или фар машины — прекрасные ночные ориентиры.

Засекая момент вспышки источника звука, можно определить расстояние до предмета, издающего звук. Свет распространяется со скоростью 300000 км/с .

Например, так можно определить расстояние до ружья охотника с ружьем, если видно пламя выстрела.

Увидев, например, молнию, считают секунды до первого раската грома:

через 1 с расстояние равно 1/3 км,

4 с 3 км.

Ночная видимость предметовпри наблюдении с воздуха характеризуется следующими цифрами:

Маяки светосильные и большой высоты 75 км

Вертикальные лучи прожектора 60 км

Маяки небольшой светосилы и малой высоты 25км

Фары автомобилей, тракторов 10 км

При наземном наблюдении

Вертикальные лучи прожектора 50 км

Зарницы на облаках 5км

Мигающий огонь и отблески ружейных выстрелов 1,5 км

Источник

Определение сторон горизонта по рельефу, почвам, ветру и снегу

Влажность почвы около больших камней, отдельных строений, пней служит своего рода ориентиром — летом почва более увлажнена с севера от этих предметов, чем с юга.

Южные стороны гор и холмов обычно суше северных, меньше задернованы и сильнее подвержены процессам размыва.

Стороны горизонта можно найти по господствующим в данной местности ветрам, если заранее известно их направление.

В песчаных пустынях ветер создает своеобразные формы рельефа — дюны и барханы. Барханы представляют собой холмообразные скопления песков в форме полумесяца. Их выпуклая часть всегда обращена к ветру. С подветренной стороны склоны барханов гораздо круче, чем с наветренной, а края вытянуты в форме рогов по направлению ветра. Дюны — невысокие песчаные гряды, обычно не имеющие крутых склонов и вытянутые перпендикулярно направлению ветра. Наветренные склоны дюн и барханов уплотнены. На них нередко образуется песчаная рябь в виде параллельных валиков. Подветренные же склоны осыпающиеся, рыхлые.

Снег около скал, больших камней, пней, построек и т. д. оттаивает быстрее с южной стороны, сильнее освещаемой лучами солнца. В оврагах, лощинах, ямах он быстрее оттаивает с северной стороны, потому что на южные края углублений не попадают прямые лучи солнца, падающие с юга.

Такое же подтаивание можно наблюдать даже в следах человека или животных, оставленных в снегу.

На южных склонах гор и холмов образование проталин происходит тем быстрее, чем больше крутизна склонов.

У северной опушки леса почва освобождается из-под снега иногда на 10—15 дней позднее, чем у южной.

В марте—апреле вокруг стволов отдельно стоящих деревьев, пней и столбов в снегу образуются лунки, вытянутые в южном направлении. Весной на обращенных к солнцу склонах во время таяния снега образуются вытянутые к югу выступы — «шипы», разделенные выемками, открытая часть которых обращена на юг.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Источник

Определение сторон горизонта по рельефу, почвам, ветру и снегу

Влажность почвы около больших камней, отдельных строений, пней служит своего рода ориентиром — летом почва более увлажнена с севера от этих предметов, чем с юга.

Южные склоны гор и холмов обычно бывают суше северных, меньше задернованы и сильнее подвержены процессам размыва.

Стороны горизонта можно найти по господствующим в данной местности ветрам, если заранее известно их направление.

В пустынях о направлении господствующих ветров можно судить по воздействию их на легко разрушающиеся горные породы: песчаники, известняки, лёссы и др. Под влиянием ветра в таких породах часто образуются многочисленные параллельные борозды, разделенные острыми гребнями (ярданги). На поверхности известкового плато Ливийской пустыни такие борозды, вышлифованные песком, достигают глубины 1 ж и вытянуты в направлении доминирующего ветра с севера на юг.

По тем же причинам в мягких породах на наветренной стороне скал нередко образуются ниши, над которыми более твердые пласты нависают в виде карнизов.

Один из признаков, по которому можно определить направление преобладающих в данной местности ветров,— состояние растительности на склонах гор. На наветренных склонах, сильнее промерзающих зимой, растения обычно бывают несколько наклонены, указывая этим направление господствующих ветров. С подветренной стороны на них накапливается больше снега. На преобладание ветров того или иного направления указывают также и флагообразные кроны деревьев (рис. 66).

В песчаных пустынях ветер создает своеобразные формы рельефа — дюны и барханы. Барханы представляют собой холмообразные скопления песка в форме полумесяца. Их выпуклая часть всегда обращена к ветру. С подветренной стороны склоны барханов гораздо круче, чем с наветренной, а края вытянуты в форме рогов по направлению ветра (рис. 67).

Дюны — невысокие песчаные гряды, обычно не имеющие крутых склонов и вытянутые перпендикулярно направлению ветра. Наветренные склоны дюн и барханов уплотнены. На них нередко образуется песчаная рябь в виде параллельных валиков. Подветренные же склоны осыпающиеся, рыхлые.

Любопытным примером воздействия постоянных ветров на растительность служит неравномерное зарастание озер Прибалтики. Западные, подветренные берега озер торфянисты, поскольку вода здесь сравнительно спокойна. Восточные, наветренные, волноприбойные берега свободны от зарослей.

Везде, где имеется возможность, следует обращать внимание на снег. Около скал, больших камней, пней, построек и т. д. он оттаивает быстрее с южной стороны, сильнее освещаемой лучами солнца. В оврагах, лощинах, ямах снег быстрее оттаивает с северной стороны, потому что на южные края углублений не попадают прямые лучи солнца, падающие с юга.

Такое же подтаивание можно наблюдать даже в следах человека или животных, оставленных на снегу.

На южных склонах гор и холмов образование проталин происходит тем быстрее, чем больше крутизна склонов.

У северной опушки леса почва освобождается из-под снега иногда на 10—15 дней позднее, чем у южной.

В марте — апреле вокруг стволов отдельно стоящих деревьев, пней и столбов в снегу образуются лунки, вытянутые в южном направлении. Весной на обращенных к солнцу склонах во время таяния снега образуются вытянутые к югу выступы — «шипы», разделенные выемками, открытая часть которых обращена на юг (рис. 68).

Выше говорилось об ориентировании по различным следам воздействия ветра на горные породы, почву и растения. Определение сторон горизонта непосредственно по ветру возможно лишь в районах, где его направление длительное время бывает постоянным. В этом смысле пассаты, муссоны и бризы не раз оказывали услугу человеку.

Во время одной из советских экспедиций по изучению Антарктиды ее участники предпочитали ориентироваться по ветру, а не по компасу, на точность которого сильно влияла близость магнитного полюса.

Т. Семушкин в романе «Алитет уходит в горы» пишет: «Утопая в снегу, низко опустив морды, собаки медленно тянули нарту. Встречный пронизывающий северо-западный ветер нес острые, колючие снежинки и больно хлестал лицо Алитета. Но он сидел на нарте неподвижно, подставив щеку под ветер, и даже не кричал на собак. Пурга кружила всюду, звезды исчезли, и, кроме мелькающих хвостов задней пары собак, ничего не было видно. Стояла глубокая полночь.

Щека Алитета служила ему компасом, и он ехал, определяясь по направлению ветра».

С. В. Обручев, будучи на Чукотке, во время пурги ночью находил дорогу по гребням заструг навевания, расположенных навстречу ветру.

Источник