Наиболее плодородной почвой является серая лесная почва

Тесты по географии 8 класс. Тема: «Почвы»

Правильный вариант ответа отмечен знаком +

1. Первым исследователем почв в России был:

2. От горных пород почва отличается:

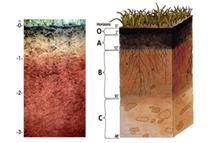

3. Материнская порода на схеме обозначена буквой:

а) О; б) А; в) В: +г) С.

4. Главной особенностью почвы является:

в) наличие живых организмов.

5. Одним из основных генотипов почв России является:

а) красно-желтые ферраллитные почвы;

6. Серые лесные почвы образуются под:

+ а) широколиственными лесами;

б) хвойными лесами;

7. Уровень гумуса наиболее высокий в:

а) дерново-подзолистых почвах;

в) каштановых грунтах.

8. Структура почвы бывает:

в) и та и другая.

9. По уровню Ph почвы классифицируются на:

тест 10. Основную массу органического вещества в почву поставляют:

11. Плодородие всех видов почв зависит от наличия в них:

12. Какой из основных типов почв содержит 10—30 % (по массе) глинистых частиц?

13. Что или кто в природе является «лопатой», которая перемешивает все составные части почвы?

б) подземные воды;

14. Все животные и растительные остатки перегнивают под воздействием:

15. Чернозем — самая плодородная почва, потому что:

а) она имеет большую влажность;

+ б) в ней содержится большое количество гумуса;

в) распространена в зоне широколиственных лесов.

16. На юге страны при недостаточном увлажнении формируется почвы:

в) тундрово- глеевые.

17. Почва – это:

+ а) верхний плодородный слой земли;

б) верхний рыхлый слой земной коры;

в) горные породы и минералы, которые используются в народном хозяйстве.

18. По механическому составу выделяют такие виды почв:

19. Основной фактор почвообразования:

а) деятельность человека;

тест-20. Мелиорация- это:

+ а) совокупность мер по улучшению земель;

б) восстановление нарушенных земель;

в) отведение площадей под застройки.

21. В условиях сухого климата происходит:

а) окисление почвы;

+ б) засоление почвы;

в) водная эрозия.

22. Под хвойными лесами Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнин сформированы почвы:

в) тундровые глеевые.

23. В смешанных лесах сформированы почвы:

24. В зоне широколиственных лесов преобладают почвы:

25. Самые плодородные почвы, чернозёмы, распространены в природной зоне:

26. Причиной водной эрозии может быть:

+ а) неправильная вспашка склонов;

б) недостаточное количество осадков;

в) сильная лесистость территории.

27. Для борьбы с ветровой эрозией:

+ а) на полях высаживают лесополосы;

б) увеличивают площадь земель за счёт корчевания деревьев;

в) интенсивно используют минеральные удобрения.

28. В вашем регионе преобладают почвы:

в) тундровые глеевые;

29. На распространение почв в России больше влияет зональность:

б) высотная поясность.

тест_30. Какую информацию можно получить, анализируя почвенную карту?

а) о составе почвенного покрова;

+ б) распространение различных типов почв на территории;

в) о загрязнении грунта.

31. Какие почвы сформированы на склонах Главной гряды Крымских гор?

+ а) бурые горные лесные разной мощности;

32. На ЮБК распространены:

+ а) почвы коричневатые, лесные бурые;

б) чернозёмы и каштановые;

в) и те, и другие.

33. За 100 лет мощность почвы увеличивается на:

34. Основоположник школы научного почвоведения и географии почв:

Источник

Почвенный покров России

Первым ученым, классифицировавшим почвы России, был Василий Васильевич Докучаев. При разработке типологии он учитывал условия и характер их образования. В дальнейшем систематизацию дополнили другие почвоведы.

Основные типы почв

Арктические почвы

Формируются на севере России в непродолжительный теплый сезон на незначительных участках островов Арктики, которые свободны от снега и льда. Это маломощные и очень бедные почвы. Редкие мхи и лишайники, которые здесь растут, практически не дают «материала» для образования гумуса. Почвы данного типа неплодородны — на них невозможно что-либо выращивать.

Тундрово-глеевые почвы

Характерны для области арктического побережья России. Несмотря на малое количество осадков, из-за недостаточного испарения и близкого нахождения многолетней мерзлоты тундровые почвы сильно переувлажнены. В них идет процесс образования глея. При избытке влаги и недостатке кислорода в этих почвах восстанавливаются главным образом соединения железа, которые и придают им зеленоватую и голубовато-серую окраску. Другая особенность данного почвенного покрова — малое содержание гумуса. Мощность окрашенного гумусом горизонта не превышает 5–8 см.

Подзолистые почвы

Самые распространенные в России. Они формируются под хвойными лесами в условиях избыточного увлажнения. Отличительные черты этих почв — наличие хорошо выраженного подзолистого горизонта (вымывания) и кислая реакция, которая является неблагоприятным фактором для выращивания культурных растений. Для нейтрализации кислотности при сельскохозяйственной обработке в подзолистый покров вносят известковую муку.

Дерново-подзолистые почвы

Преобладают в смешанных лесах, где помимо хвойных есть лиственные породы и хорошо развит травяной покров. У этого типа почв, по сравнению с подзолистыми, достаточно мощный гумусовый (дерновый) горизонт (10–20 см) с более высоким содержанием плодородного слоя. Причин тому две: лиственные деревья дают растительный опад; в этих районах больше солнечного тепла и меньше влаги, просачивающейся в почву, что ослабляет вымывание гумуса.

Серые лесные почвы

Непременными условиями для их формирования являются преобладание континентального климата и наличие широколиственных лесов и травяной растительности. Места образования содержат необходимый данному покрову элемент — кальций. Благодаря ему вода не проникает вглубь почв и не размывает их. Содержание гумуса составляет 2–8%, то есть урожайность средняя. На серых лесных почвах выращивают плодовые и зерновые культуры.

Черноземные почвы

Господствуют в степях. Это самые плодородные почвы во всей России. Важнейшую роль в формировании черноземов играет дерновый процесс. В степях обильно растут однолетние травы, которые ежегодно отмирают. Именно поэтому черноземы характеризуются мощным слоем гумуса (обычно мощность гумусового горизонта составляет 50–80 см, а в бассейне реки Кубани достигает рекордной величины — 1,5 м). В наши дни черноземы России практически полностью распаханы. Они сосредоточены в районе наиболее развитого в стране сельского хозяйства.

Бурые и серо-бурые почвы

Формируются в областях с пустынным климатом. Поскольку в России таких мест очень мало (отдельные участки Астраханской области), то данный тип почв в нашей стране представлен нешироко. Органический покров здесь незначительный, а образование гумуса затруднено из-за высоких температур, уменьшения влаги и растительного опада.

Каштановые почвы

Распространены в южных степях и полупустынях и формируются в условиях дефицита влаги и крайне скудной растительности. Как следствие, каштановые почвы имеют менее мощный слой гумуса и более светлый коричневый (каштановый) цвет. Хотя они считаются достаточно плодородными, в земледелии их не используют из-за недостатка влаги.

Азональные типы почв

В России есть не только зональные почвы. Иногда на территории страны встречаются сектора, почвенный покров которых разнится от того, что доминирует в зоне. Такие почвы принято называть азональными. От типичных они отличаются свойствами и структурой. Формирование данных почв связано с местными особенностями климата, характером растительности и другими факторами.

Где искать азональные почвы

Незональные почвы формируются в местах с избытком влаги или на особенных почвообразующих породах. Есть они и на территориях, сильно подверженных влиянию какого-либо внешнего фактора (периодический разлив рек, морские приливы, оседание вулканического пепла и др.).

Болотные (торфянистые) почвы — самые распространенные среди незональных. Для их образования необходимо сильное переувлажнение. Они встречаются практически во всех климатических поясах. В России их много в Западной Сибири, прослывшей как край болот.

В Восточной Сибири, где достаточно продолжительный холодный период, доминируют таежно-мерзлотные почвы, хотя на той же широте европейской части России распространены дерново-подзолистые и подзолистые. В долинах рек преобладают аллювиальные почвы, образованные речными наносами. Они, как правило, более плодородны, чем окружающие их зональные почвы.

На Камчатке и в других областях, где извергаются вулканы, образуются вулканические почвы. В их состав входит пепел, оседающий после вулканических взрывов. С одной стороны, эти почвы рыхлые и легкие (а значит, они без труда раздуваются ветром), но с другой, обладают колоссальным набором минералов, что существенно повышает их плодородие.

Солончаки и солонцы

Этот тип незональных почв развит в южных засушливых районах, на участках с относительно близким залеганием минерализованных грунтовых вод. Их образование связано с процессами засоления. В отличие от подзолистых почв здесь господствуют не нисходящие, а восходящие токи воды. Влага с растворенными минеральными соединениями (карбонаты, гипс и др.) подтягивается к поверхности и испаряется, а соли выпадают в осадок. В солонцах соли распределены или по всему профилю, или насыщают отдельные горизонты, в солончаках их концентрация еще больше.

Источник

Серые лесные почвы

Связанные понятия

Упоминания в литературе

Связанные понятия (продолжение)

Солоне́ц — тип почв, характеризующихся большим количеством натрия в почвенном поглощающем комплексе аллювиального горизонта. В отличие от солончаков, солонцы содержат водорастворимые соли не в самом верхнем горизонте, а на некоторой глубине. Встречаются солонцы преимущественно в аридных и субаридных областях суббореального, тропического и субтропического пояса, по пониженным элементам рельефа.

Чернозём (от рус. чёрная земля) — богатый гумусом, тёмноокрашенный тип почвы, сформировавшийся на лёссовидных суглинках или глинах в условиях суббореального и умеренно-континентального климата при периодически промывном или непромывном водном режиме под многолетней травянистой растительностью.

Сероземы — светлые, рыхлые, карбонатные с поверхности почвы с недифференцированным профилем.

Солонча́к — тип почвы, характеризующийся наличием в верхних горизонтах легкорастворимых солей в количествах, препятствующих развитию большинства растений, за исключением галофитов (солерос, солянка, сведа, петросимония, аджерек, кермек и др.), которые также не образуют сомкнутого растительного покрова. Формируются в аридных или полуаридных условиях при выпотном водном режиме, характерны для почвенного покрова степей, полупустынь и пустынь. Распространены в Центральной Африке, Азии, Австралии, Северной.

Белгородская область — субъект Российской Федерации, расположенный на юге Среднерусской возвышенности, в юго-западной части России на границе с Украиной.

Речны́е терра́сы — горизонтальные или слегка наклонённые по течению площадки в долинах рек. Террасы обычно сложены аллювием и находятся на уровне древних пойм.

Источник

Какая почва более плодородная подзолистая или серая лесная – Типы почв

Какие почвы — подзолистые, серые лесные

Почва — это удивительное природное явление. Она является основой жизни на Земле, поскольку обеспечивает условия для роста растений, а вместе с ними — животных и людей. Но тут заключается парадокс этой уникальной субстанции: почва дает жизнь всем организмам, но в то же время она и состоит из органических останков растений и животных, то есть не может без них существовать.

Одним из основных типов грунта являются подзолистые почвы, занимающие значительную долю районов с умеренным климатом. На них произрастают северные хвойные леса, именуемые по-другому тайгой.

Описание почвы

Грунт — это природное образование, располагающееся на верхних слоях суши, которое сформировалось под воздействием солнечных лучей, влажности, живых или мертвых организмов.

История

Перед тем как принять свою современную форму, почвенный покров проделал долгий путь, начиная с древних времен. Первоначально Землю покрывали горные породы, которые подвергались постепенному выветриванию. С помощью солнца, ветров, подземных и поверхностных вод эти горные массивы начали меняться, переходя в раздробленное состояние.

В таком размельченном состоянии созданные породы стали обладать различными свойствами: начали пропускать и удерживать в себе воздух и влагу, в них образовались новые химические соединения, они обладали рыхлостью, мягкостью и т. д. Эта новая среда стала благоприятной для множества бактерий, микробов и прочих живых микроорганизмов. Начали появляться азотные соединения, сформированные в результате разложения органических веществ. Так и появился первоначальный почвенный состав, обладающий совершенно новыми характеристиками, включая такое важнейшее свойство, как плодородие.

Таким образом, древние горные породы стали прародителями современной почвы.

Плодородие почвы является ее важнейшим свойством. Наиболее плодородным грунтом по праву считается чернозем, образовавшийся в умеренном теплом климате под густым травяным покровом. Он определяется по такому характерному признаку, как гумус, то есть наличию органического вещества.

Состав

Для того чтобы иметь возможность давать жизнь растениям, почва должна включать в себя различные микроэлементы и достаточное количество влаги.

Грунт обладает сложной многослойной структурой и состоит из твердой, жидкой и живой фазы:

- Твердая часть. Включает в себя минеральные и механические элементы. Минеральная составляющая является основой у большей части почв и состоит из карбоната, кварца, шпата, слюды, апатитов, гипса, алюминия, оксидов железа и т. д. Механические частицы, образованные из остатков горных пород, обладают самой разной величиной — от 10 см в диаметре до 0,0001 мм (коллоидальные частицы).

- Жидкая часть. Вода является одной из важнейших составляющих грунта. В глубине земли она смешивается с органическими веществами, солями и воздухом и принимает форму почвенного раствора. Состав этого раствора определяет вид самой почвы: там, где преобладают соли, образуются солончаки, из органических веществ формируются торфяники, а там, где мало солей и органики, располагаются пески.

- Живая часть. Грунт является основной средой обитания для огромного числа микроорганизмов и бактерий. Это могут быть грибы, водоросли, простейшие, а также различные насекомые, черви и прочие обитатели подземного мира. Подсчитано, что в одном грамме земли содержится около миллиона мельчайших живых существ.

Почвенный состав находится в постоянном движении. Без перерыва идет постоянное разрушение старых и создание новых питательных веществ и минералов. Твердая, жидкая и живая части грунта постоянно взаимодействуют друг с другом. Зимой все процессы в почве замедляются и приостанавливаются, чтобы весной вновь оживиться.

Места

Одним из важнейших факторов, влияющих на географию расположения почв, является климат. Вследствие того, что Земля нагревается Солнцем неравномерно, на одних участках планеты образуются арктические и тропические пустыни, на других — леса, в третьих — степи и т. д.

Соответственно, для каждой природной зоны характерен свой тип грунта.

Природная зона

Типы почв

Свойства данного типа и условия почвообразования

Арктические и антарктические пустыни

Маломощный и неплодородный вследствие постоянных морозов и избыточного увлажнения

Тундра и лесотундра

Вечная мерзлота и сильная заболоченность препятствует плодородию и развитию растительности

Опавшая хвоя сильно окисляет землю, из-за чего грунт здесь беден питательными веществами

Подтип подзолистой почвы. Характеризуются более высоким содержанием гумуса (3—7 %)

Благодаря умеренной влажности, теплому климату и палой листве, обогащающей землю, этот тип содержит в себе до 10 % гумуса

Степи и лесостепи

Самое высокое содержание органических веществ (до 15 %), чему способствует теплый сухой климат и разнообразные травы

Пустыни и полупустыни

Бурые, серо-бурые и желтовато-серые пустынные

Жаркий, сухой климат и почти полное отсутствие растительности привели к интенсивному засолению грунта

Жестколистные вечнозеленые леса и кустарники

Довольно плодородны при условии хорошего увлажнения

Постоянно- и переменно-влажные тропические леса

В тропиках произрастает огромное количество растений, однако грунт сильно насыщен железом, что значительно снижает его плодородность

Можно сделать вывод, что наиболее плодородными являются почвы степных и лесостепных районов. Благодаря высокому содержанию гумуса чернозем богат минеральными и питательными элементами.

Самыми бедными почвами являются те, которые формируются в неблагоприятных климатических условиях. Это арктические, тундрово-глеевые, песчаные и солончаки. В результате сильных холодов, избыточной жары или повышенного содержания солей такой грунт не может дать хороший урожай и образовать густой растительный покров.

Классификация

Существует огромное количество разновидностей поверхностного слоя Земли. Для лучшего изучения грунта, а также совершенствования его качеств, возникла необходимость в систематизации всех существующих видов почвы.

Самая первая классификация была разработана В. В. Докучаевым в 1879 году. Она была основана на связи почвы и ее географического расположения с факторами почвообразования.

В настоящее время используются различные способы группировки грунта: по названиям, систематике, географическому расположению, физико-химическому составу, цвету, влажности и т. д.

Ниже приведена разновидность классификации по систематическим единицам:

- Тип — основная единица классификации почв, объединяющая их по формированию в схожих климатических условиях, составу и свойствам. Это тундровые, подзолистые, черноземы, коричневые, красно-желтые почвы.

- Подтип — объединяет в себе разновидности грунта внутри одного типа, для которых характерен основной процесс почвообразования и дополнительный, который налагается на основной. Например, у тундровой почвы это тундрово-глеевые, торфяно-глеевые, дерновые кислые; у подзолистой — глеево-подзолистые, дерново-подзолистые и т. д.

- Род — в пределах подтипа грунт подразделяется по особенностям местных условий (почвообразование, грунтовые воды). Включает в себя солонцеватые, солончаки, остаточно-карбонатные, контактно-глеевые почвы.

- Вид — по степени выраженности почвообразовательного процесса. В случае подзолистой почвы это слабоподзолистые, среднеподзолистые и сильноподзолистые виды.

- Разновидность — по гранулометрическому составу. Например, глинистая, суглинистая, песчаная, супесчаная.

- Разряд — по характеру почвообразующих и подстилающих пород. Так, различные типы почв могут располагаться на лессовидном суглинке.

Таким образом, чтобы дать полное и грамотное определение почвы, следует начать с ее типа и закончить разрядом.

Наименование подзолистого грунта будет звучать так: глеево-подзолистый, контактно-глеевый, среднеподзолистый, суглинистый на лессовидных суглинках.

Свойства

На качество и состав почвы решающее влияние оказывает климат. В местах с экстремально низкими или высокими температурами почти ничего не растет, в то время как у районов с благоприятными условиями земля дает жизнь большому количеству видов растений.

Какими свойствами обладают основные типы почв, расположенные в России и других странах:

- Арктическая — пролегает под поверхностью Южного и Северного полюсов Земли. Круглый год царят отрицательные температуры, что не могло не оказать влияние на почвенную структуру. Грунт обладает слабокислой реакцией, а химические процессы слабо выражены. Хозяйственная деятельность здесь не может осуществляться.

- Тундровая. На всей территории пролегает многолетняя мерзлота, которая не дает влаге испаряться с поверхности земли, вследствие чего тундра сильно заболочена. Из-за холода деятельность микроорганизмов слабо развита, поэтому питательных веществ в почве крайне мало.

- Подзолистая. В таежных районах становится теплее, вследствие чего местность поросла хвойными заболоченными лесами. Хвоя, опавшая с деревьев, сильно окисляет грунт, который к тому же насыщен влагой. Этот тип почвы образовался в результате подзолистого процесса, заключающегося в разрушении минеральных веществ и выносе результатов разрушения в нижнюю часть профиля грунта или за его пределы.

- Дерново-подзолистая почва — характеристика заключается в том, что она обеднена гумусом и основаниями и обладает непрочной структурой. Распространена в смешанных лесах и южнотаежной зоне.

- Серая лесная. Этот тип имеет слабокислую реакцию и небольшую насыщенность основаниями. Содержание гумуса повышенное по сравнению с подзолистыми, особенно его много у подтипа темно-серого грунта. Это происходит благодаря благоприятному климату широколиственных лесов.

- Черноземная — этот самый плодородный тип грунта отличается повышенным содержанием гумуса (до 15 %), что придает ему окрас от темно-серого до черного. Чернозем отличается высоким содержанием кальция и зернистой структурой, обеспечивающей оптимальный водный и воздушный обмен с окружающей средой.

- Бурая. Распространена в пустынных и полупустынных областях. Содержит малое количество гумуса из-за сухого климата и разреженного растительного покрова. Непригодна для выращивания большинства культур.

- Коричневая. Ее характерное распространение — Средиземноморье, где она расположена на сложном рельефе в нижнем горном поясе. Количество органических веществ может превышать 5 %. Коричневый грунт содержит значительное количество глины и песка.

- Красно-желтая — располагается в экваториальных тропических лесах, с огромной растительной массой и самым высоким количеством осадков на планете. При этом, содержание гумуса небольшое (3—4 %) из-за быстрого разложения большого числа растений. Отличается повышенным содержанием железа и алюминия, что придает земле красноватый оттенок.

В мире формируется огромное разнообразие почвенного покрова. Чем теплее климат и больше выпадает осадков, тем богаче и разнообразнее будет растительность. Яркий пример — экваториальные постоянно-влажные леса.

Растительный мир

Количество и богатство флоры напрямую зависит от климатических условий. Если посмотреть на карту природных зон от полюсов Земли до экватора, то можно увидеть сильные отличия северных и южных ландшафтов. Так, в Арктике и тундре произрастают немногочисленные лишайники, мхи, невысокие кустарники. Немалую роль в формировании растительности северных районов играет сильная заболоченность, переувлажняющая грунт.

Южнее начинаются таежные леса. Этот тип природной зоны — самый распространенный на российской территории.

Север Сибири и ее восточные районы, представленные лиственничными лесами, формируются на мерзлотно-таежном грунте. Подзолисто-болотные почвы, появляющиеся благодаря избыточному увлажнению, находятся под пологом пихтовых, кедровых, сосновых, еловых лесов. Таежный лес отличается простотой структуры: под пологом хвойных деревьев растут немногочисленные кустарники, а земля покрыта мхом.

К югу от тайги находятся смешанные и широколиственные леса, состоящие из березы, осины, клена, липы, дуба. Здесь происходит постепенное повышение гумуса в лесных почвах в связи с потеплением климата, а достигает он своего максимального значения в лесостепной и степной зоне. В лесостепях небольшие рощи, состоящие из лиственных деревьев, встречаются по берегам рек и неподалеку от лесных районов. Степь состоит из богатого разнотравья: ковыля, шалфея, полыни, васильков.

В южностепных районах климат становится жарче и суше, и травянистое поле постепенно переходит в пустыню. Растения, находящиеся здесь, научились приспосабливаться к экстремальным условиям. Это кактусы, железные деревья, акации, алоэ.

При приближении к экватору осадков выпадает все больше, пустыни сменяются саваннами, а те в свою очередь — тропическими лесами. В тропиках произрастает примерно треть всех растений на планете. Флора представлена многообразными пальмами, фруктовыми деревьями, лианами, орхидеями.

Животные

Количество и разнообразие животных неотъемлемо связано с растительностью. Чем больше и богаче будет состав трав и лиственных кустарников, тем больше будет травоядных, а вместе с ними и хищников. Животные и птицы также требовательны к климату, поэтому в теплых странах фауна очень разнообразна. Территории, скованные вечным льдом и снегом, населены белыми медведями, северными оленями, полярными совами, песцами и леммингами.

Таежные дремучие леса богаты пушниной (соболем, горностаем, белкой), из хищников тут обитают волки, бурые медведи, лисы, рыси. Добычей им служат лоси, олени, зайцы, грызуны, птицы, многочисленная рыба, обильно населяющая лесные реки и озера.

Фауна смешанных и широколиственных лесов не сильно отличается от тайги. Появляется больше певчих птиц (дрозд, синица, свиристель), исчезают таежные глухари, рябчики и кедровки. Пушные звери, предпочитающие глухие кедровые леса, здесь также не встречаются.

В степях обитают сайгаки, степные волки и лисы, очень много грызунов и птиц. Пустыня населена жароустойчивыми обитателями, которые могут подолгу обходиться без воды: верблюды, лисицы-фенеки, тушканчики, суслики, ящерицы, змеи, скорпионы.

Совершенно необычен мир саванн. Здесь водятся уникальные представители животного мира: львы, гепарды, слоны, жирафы, зебры, газели, антилопы, страусы. В экваториальных джунглях фауна также поражает своим разнообразием. Можно встретить леопарда, ягуара, окапи, тапира, бегемота, носорога, множество обезьян, птиц, насекомых.

Использование в сельском хозяйстве

Земледелие и выращивание различных культур имеют неразрывную связь с почвой. Особенность грунта заключается в том, что при правильном и рациональном его использовании со временем он будет становится только лучше.

Наиболее пригодной для пашни и скотоводства почвой является чернозем. На нем выращивают зерновые культуры, овощи, фруктовые деревья. Подзолистая почва пригодна для выращивания картофеля, льна, ржи. На грунте с содержанием карбоната (сероземы, каштановые, карбонатные черноземы) хорошо растет виноград, капуста, черешня, фасоль.

Немаловажную роль играет такое свойство почвы, как кислотность, то есть способность грунта проявлять свойства кислот. Наибольшей кислотностью обладают подзолы и торфяники (рН водн 3,5—5,5). Ниже в таблице представлена зависимость определенных видов культур от степени кислотности грунта.

Видео

В этом видео дается характеристика дерново-подзолистой почвы.

Наименование зоны Тип почвы Содержание гумуса Свойства почвы Условия почвообразования Арктические пустыни Арктические Очень мало Неплодородная Отсутствие тепла и растительности Тундра Тундрово-глеевые Мало Маломощные, глеевый слой Вечная мерзлота, мало тепла, переувлажнение Тайга Европейской части Подзолистые Незначительно Промывные, кислые Опавшая хвоя сильно окисляет грунт, вечная мерзлота Тайга Восточной Сибири Таежно-мерзлотные Незначительно Малоплодородные, холодные Вечная мерзлота Смешанные леса Дерново-подзолистые Больше, чем в подзолистых Более плодородные Промыв весной, больше растительных остатков Широколиственные леса Серые лесные 4-5% Более плодородные Мягкий климат, опавшие листья деревьев богаты зольными элементами Степи и лесостепи Черноземы, каштановые 10-12% Самые плодородные Много растительных остатков, теплый климат Полупустыни Бурые, серо-бурые Гумуса меньше Засоление почв Сухой климат, разреженный растительный покров Пустыни Пустынные желтовато-серые Мало Из-за редких дождей соли почти не вымываются Недостаток влаги и бедность органическими веществами Жестколистные вечнозеленые леса и кустарники Коричневые Содержание гумуса 4-5%, хорошая плодородность Высокая плодородность при достаточном увлажнении Вегетационный период длится круглый год Влажные тропические леса Красно-желтые ферралитные и красно-бурые Доля гумуса составляет 3-10% Хорошее промывание почвенного покрова, большое содержание гидроокиси железа Высокая влажность, круглогодичные высокие температуры, огромная растительная биомасса

Источник: https://obrazovanie.guru/nauka/geografiya/pochvy-i-prirodnye-zony.html obrazovanie.guru © Главный образовательный портал

Какая почва более плодородная серая лесная или подзолистая

Разные породы деревьев по-своему влияют на состояние структуры почвы, процессы воздухообмена и теплообмена, на водный режим. Лиственные деревья помогают насыщать почвенный покров азотосодержащими и зольными элементами. Жизнедеятельность деревьев они способствует процессу нейтрализации кислоты и росту полезных микроорганизмов. Под хвойными деревьями, выступающими подзолообразователями, формируются подзолистые почвы. Хорошо известна привязанность различных пород к той или иной почвенной структуре: сосны хорошо растут на почвах песчаных, а ели предпочитают суглинки, на серых лесных почвах растут дубы и ясени.

Основными типами почв на территориях, занятых различными лесными массивами являются такие типы, как подзолистые

Подзолистые почвы

Характерное распространение получил тип подзолистых почв в зоне тайги, в районах различных хвойных лесов. Осадков здесь выпадает много, а испаряется значительно меньше, поэтому здесь в почве происходит формирование промывного режима. Лесная подстилка образуется из опавших хвои и веток. При разложении хвои происходит образование кислоты, под ее действием осуществляется распад минеральных соединений и различных органических веществ. Из верхних слоев почвы эти элементы выносятся довольно быстро в нижние слои почвенного покрова. Далее располагается осветленный горизонт подзола. Цвет этого слоя напоминает золу. Под ним плотный слой бурого цвета, в котором содержится достаточно большое количество глины. Подзолистые почвы кислые, процентное содержание в этих почвах гумуса невелико, лишь 1-4%.

Ареалы формирования подзолистых почв имеют распространение на территории лесных массивов, которые располагаются в Сибири, Дальний Восток также обладает значительной площадью распространения подзольных почв.

Чтобы рационально использовать подзолистые почвы в сельскохозяйственной деятельности необходимо проводить известкование, использовать значительное количество удобрений, как минеральных, так и органических. Следует разработать мероприятия по регулированию водного режима, увеличению мощности культурного пахотного слоя. Окультуренные почвы этого типа могут быть использованы для выращивания различных сельскохозяйственных культур.

Дерново-подзолистые почвы

Площади, занятые мелколиственными лесными массивами, где лиственные деревья смешаны с хвойными породами, характеризуются формированием дерново-подзолистых почв. Ареалы распространения их существенны на площадях, занятых лесом, на Восточно-Европейской равнине, присутствует данный тип почвы и в Западной Сибири. Дерново-подзолистые почвы — подтип почв подзолистых.

Параметры, состав дерново-подзолистых почв и подзолистых почв имеют ряд схожих черт. Слой гумуса дерново-подзолистых почв, расположенный под образованной лесной подстилкой, составляет не более 20 сантиметров. За этим горизонтом, окраска которого темно-бурая, располагается бесплодный слой белесого оттенка.

Дерново-подзолистые почвы, по сравнению с подзолистыми почвами, являются более плодородными, потому что минералы и органика не так быстро вымываются водой. Содержание гумуса в дерново-подзолистых почвах составляет 3-7%.

При сельскохозяйственном использовании дерново-подзолистые почвы нуждаются в питательных элементах – азот, калий, фосфор. Увеличение глубины пахотного слоя также дает положительный эффект. Необходимо известкование, что приводит к усилению микробиологических процессов и накоплению питательных веществ. При этом улучшаются процессы аэрации почвы, ее свойства регулирования тепла и водопроницаемость. Необходимо обогащение почвы и органическими удобрениями.

Мерзлотно-таежная почва

На территориях, где произрастают леса с хвойными породами деревьев и где распространена многолетняя мерзлота, идет формирование почв мерзлотно-таежного типа. При наличии мерзлоты в почвенном покрове существует препятствие водному промыванию грунтов, в результате этого вынос солей из почв затруднен.

Для формирования мерзлотно-таежных почв при наличии многолетней мерзлоты также необходимо еще одно условие: их образование должно происходить на фоне континентального климата. Наибольшая глубина мерзлотно-таежных почв составляет не более одного метра. Процент содержания гумуса невелик, это 3-10%.

Мерзлотно-таежные почвы являются характерными для Колымы и Чукотки, для северных участков тайги на территории Забайкалья и Якутии, есть области распространения в зоне средней тайги.

Для использования в сельском хозяйстве мерзлотно-таежные почвы малопригодны. По составу они бесструктурные и почти совсем водонепроницаемы. При распахивании участков с таким почвенным слоем структура почвы и ее свойства становятся только хуже.

Серые лесные почвы

Под покровом лесов, в которых растут деревья широколиственных пород, идет образование серых лесных почв. Для их формирования также необходим континентальный климат, при котором происходит достаточное увлажнение земельного покрова, а количество выпадающих осадков примерно равно их испаряемости. Необходимыми условиями, при которых идет формирование данного типа почв, являются также содержание немалого количества кальция и наличия достаточного объема биомассы. Из-за присутствия кальция в грунте вода не разрушает структуру почвы, поэтому вымывания минеральных элементов в нижние слои не происходит.

Цвет, которым обладают почвы данного типа, серый. Присутствие гумуса в составе серых лесных почв может быть от 2% до 8%. Реакция почвенной среды кислая. Серые лесные почвы по плодородности принято относить к средним.

Распространены типы серых лесных почв по территории России довольно широко, они присутствуют и в европейской части страны, их ареалы распространены и в Западной Сибири, и в Восточной Сибири.

Для того, чтобы повысить уровень плодородия серых лесных почв нужно планомерно проводить увеличение пахотного слоя. Осуществляется это путем постепенного углубления нижних оподзоленных горизонтов. Вместе с этим требуется проведение известкования почв, применение минеральных и органических удобрений. Севооборот должен быть организован так, чтобы выполнялись функции почвозащитные, выполнять работы по снегозадержанию, предусмотреть организацию водных объектов и полезащитных лесных полос.

Бурые лесные почвы

В зонах, на которые распространяется область умеренного теплого климата, на территориях, занятых различными лесами (смешанными, хвойными и широколиственными) происходит формирование бурых лесных почв. Лесная подстилка представляет собой опавшую листву. Образующийся при этом слой составляет пять сантиметров. Следующий — плодородный слой, его мощность достигает 20-30 сантиметров. Глина, слой которой следует потом, составляет 15-40 сантиметров. Эти почвы имеют бурый цвет. Выделяют несколько подтипов этих почв.

На территории России бурые лесные почвы имеют распространение на Дальнем Востоке, характерны они также для предгорий Кавказа.

Бурые лесные почвы активно используются под лесными угодьями. Их сельскохозяйственное использование обусловлено пригодностью для выращивания различных культур – зерновых и технических, овощных и плодовых. Хорошие результаты выращивания на этих почвах дают чай, виноград, цитрусовые и кормовые культуры.

По мнению сайта, эти статьи так же могут быть вам интересны

Скиньте что -нибудь про СЕРЫЕ ЛЕСНЫЕ ПОЧВЫ.

Серые лесные почвы образуются в континентальных климатических условиях. Почвы промачиваются осадками на большую глубину, но так как грунтовые воды в этой зоне залегают глубоко, то промывной водный режим здесь не характерен, лишь в наиболее увлажненных районах происходит сплошное промачивание почвенной толщи до грунтовых вод. Растительность, под которой сформировались серые лесные почвы, представлена преимущественно широколиственными лесами с богатым травяным покровом. К западу от Днепра это грабово-дубовые леса, между Днепром и Уралом – липово-дубовые леса, восточнее Урала в пределах Западно-Сибирской низменности преобладают березовые и осиновые леса, еще восточнее появляется лиственница. Масса опада этих лесов значительно превышает массу опада таежных лесов и составляет 70–90 ц/га. Опад богат зольными элементами, особенно кальцием. Почвообразующими породами служат преимущественно покровные лессовидные суглинки. Благоприятные климатические условия обуславливают развитие почвенной фауны и микробного населения. В результате их деятельности происходит более энергичное преобразование растительных остатков, чем в дерново-подзолистых почвах. Это обуславливает более мощный гумусовый горизонт. Однако часть опада все-таки не разрушается, а накапливается в лесной подстилке, мощность которой меньше, чем мощность подстилки в дерново-подзолистых почвах. Строение профиля серой лесной почвы : А0 – лесная подстилка из опада деревьев и трав, обычно небольшой мощности (1–2 см) ; А1 – гумусовый горизонт серого или темно-серого цвета, мелко- или среднекомковатой структуры, содержащий большое количество корней трав. В нижней части горизонта часто есть налет кремнеземистой присыпки. Мощность этого горизонта – 20–30 см. А2 – горизонт вымывания, серого цвета, с неясно выраженной листовато-пластинчатой структурой и мощностью около 20 см. В нем встречаются мелкие железомарганцевые конкреции. В – горизонт вмывания, коричнево-бурового цвета, с ясно выраженной ореховатой структурой. Структурные отдельности и поверхности пор покрыты темно-коричневыми пленками, встречаются мелкие железомарганцевые стяжения. Мощность этого горизонта – 80–100 см. С – почвообразующая порода (покровный лессовидный суглинок желтовато-бурого цвета с хорошо выраженной призматической структурой, часто содержит карбонатные новообразования) . Тип серых лесных почв разделяется на три подтипа – светло-серых, серых и темно-серых, названия которых связаны с интенсивностью окраски гумусового горизонта. С потемнением гумусового горизонта несколько увеличивается мощность гумусового горизонта и уменьшается степень выраженности вымывания этих почв. Образование подтипов серых лесных почв обусловлено биоклиматическими условиями, поэтому светло-серые лесные почвы тяготеют к северным районам полосы серых почв, серые – к срединным, а темно-серые – к южным. Серые лесные почвы значительно плодороднее дерново-подзолистых, они благоприятны для выращивания зерновых, кормовых, садово-огородных и некоторых технических культур. Основной недостаток – сильно сниженное плодородие в результате многовекового их использования и значительное разрушение в результате эрозии.

Серые лесные почвы образуются в континентальных климатических условиях. Почвы промачиваются осадками на большую глубину, но так как грунтовые воды в этой зоне залегают глубоко, то промывной водный режим здесь не характерен, лишь в наиболее увлажненных районах происходит сплошное промачивание почвенной толщи до грунтовых вод. Растительность, под которой сформировались серые лесные почвы, представлена преимущественно широколиственными лесами с богатым травяным покровом. К западу от Днепра это грабово-дубовые леса, между Днепром и Уралом – липово-дубовые леса, восточнее Урала в пределах Западно-Сибирской низменности преобладают березовые и осиновые леса, еще восточнее появляется лиственница.

Самые плодородные почвы лесной зоны России

Почвы являются одним из основных ценнейших природных богатств, которыми обладает Россия. Это ресурсы и для сельского хозяйства и для лесного хозяйства. Плодородие и урожайность выступают важнейшими факторами экономического развития и хозяйственного использования большого количества различных регионов России. Эти качества дают возможность развиваться земледельческим отраслям и различным предприятиям, занятым в производстве разнообразных продуктов питания и различного сырья.

Несоизмеримые размеры территорий, которыми обладает страна, их обширность и протяженность, разнообразные климатические условия, различия водного режима и температурные особенности, разное геологическое строение и многообразие рельефа, наличие совершенно несхожих растительных сообществ определили формирование таких различных типов почв в России.

Россия при достаточно больших территориях обладает все же не таким значительным количеством земель, пригодных для хозяйственной деятельности, как могло бы показаться. Около 10% территории страны приходится на тундру, которая в своей основе малопродуктивна, 13% площади занято болотами или заболочено. Всего 13% земель России является сельскохозяйственными угодьями, это сады и пахотные земли, пастбища и сенокосные площади. Пашни в стане занимают всего только 7,7% от всей территории. 52% пашни приходятся на черноземы, которые дают 80% всей продукции земледелия.

Серые и бурые лесные почвы также являются значимой частью сельскохозяйственного производства. Они являются самыми плодородными почвами лесной зоны России.

Серые лесные почвы

Серые лесные почвы относятся к типу почв, которые распространены в областях умеренного климатического пояса. Они формируются преимущественно под широколиственными массивами лесов с травяным покровным сообществом и лесостепями, при наличии достаточно активного промывного водного режима на почвообразующих материнских породах, таких как морены, покровные суглинки и др. Они, как правило, обладают достаточным содержанием кальция.

Под слоем опада или лесной подстилки располагается горизонт темно-серого цвета, гумусово-аккумулятивный, его структура мелкокомковатая. Мощность этого слоя составляет 15-30 сантиметров, далее до глубины полуметра залегает гумусово-элювиальный горизонт, в котором существуют более или менее выраженные признаки оподзоливания. Бурого цвета иллювиальный горизонт располагается на глубине до 100 сантиметром, который далее на уровне 100-150 см сменяется иллювиально-карбонатным слоем. Последний переходит в почвообразующую материнскую породу. Слой профиля, располагающийся вверху, дает кислую реакцию, часть профиля, находящийся ниже, по реакции нейтральный и щелочной.

Серые лесные почвы подразделяют на светло-серые, серые и темно-серые. Светло-серые содержат от 2% до 4% гумуса, они являются самыми оподзоленными, оструктуренность этих почв весьма слабая. Серые и темно-серые лесные почвы содержат гумуса до 7-9%, они являются менее оподзоленными почвами, обладают достаточно хорошими физическими свойствами, эти почвы обладают значительно высокой и хорошо выраженной биологической активностью, их плодородные качества лучше, чем у светло –серых лесных почв.

Серые лесные почвы получили довольно широкое распространение по территории России, это и европейская часть страны, и довольно обширные площади как в Западной Сибири, так и в Восточной.

Серые лесные почвы давно и активно вовлечены в сельскохозяйственное производство, их используют для выращивания различных зерновых, они являются урожайными для овощных культур и технических. На таких землях развивается садоводство. Однако, серым лесным почвам для поддержания достаточно высоких качеств земледелия необходимы удобрения, различные минеральные элементов и органические вещества, положительно сказывается травосеяние.

Бурые лесные почвы

Бурые лесные почвы относятся к тому типу почв, формирование которых происходит под различными лесными массивами: широколиственными, смешанными, реже хвойными лесами умеренного климатического пояса, в условиях довольно теплого и влажного климата.

Этот тип почв характеризуется накоплением окислов железа, обусловливающих бурую окраску почвенного слоя, слабой дифференциацией профилей горизонтов, наличием процессов оглинения. По структуре бурые лесные почвы образованы как комковатые и ореховатые. Гумусовый горизонт является хорошо развитым, мощность этого слоя доходит до 20-30 сантиметров. Высоким является содержание гумуса, оно достигает 10%. Реакция почвы выражается от слабокислой до кислой. Нередко эти почвы являются оподзоленными.

Бурые лесные почвы отличаются высоким плодородием. На территории России эти почвы получили распространение на Дальнем Востоке, присутствуют в Крыму и предгорьях Кавказа.

В сельскохозяйственном производстве бурые лесные почвы хорошо подходят для выращивания чая и винограда, цитрусовых, многих овощных и разнообразных плодовых культур, некоторых зерновых и кормовых культур.

Площади пахотных земель сокращаются постоянно, они выбывают из сельскохозяйственного оборота под растущие города и строительства водохранилищ и дорог, промышленных производств.

Еще одной проблемой современного землепользования является процесс эрозии почв. Часто она имеет естественное происхождение, но промышленное и иное вмешательство человека увеличивает многократно этот ущерб. Почва как природный ресурс является легкоразрушаемой, и проблема рационального использования почвенных ресурсов является значимой на сегодняшний момент.

Какая почва более плодородная подзолистая или серая лесная — Все карты мира

Стр.50

• Вспомни, что называют почвой. Ты изучал это в 3 классе.

Почва – это верхний плодородный слой земли, на котором растут растения.

• Как образуется почва?

Образование почвы происходит в результате разрушения горных пород под воздействием всех компонентов природы: солнечного тепла, воды, воздуха, живых организмов. Только все части природы, действуя друг на друга, образуют почву.

Стр.52

1. Вспомни, какое значение имеет почва для жизни природы.

В почве под влиянием живых организмов и других факторов постоянно происходит образование и разрушение сложных органических соединений. Благодаря процессам круговорота веществ в почве постоянно поддерживается плодородие. Растения берут из почвы необходимые для своего питания вещества. Почва – это среда обитания для большинства живых существ: растений, животных, микроорганизмов. Самое главное значение почвы в том, что люди получают из нее все необходимое для жизни.

2. Расскажи, какие бывают почвы.

Подзолистые и чернозёмные почвы, встречаются также серые лесные почвы, торфяно-болотные, засоленные (солончаки) и некоторые другие.

3. Рассмотри рисунок на странице 51. Определи, какая почва более плодородная: подзолистая или серая лесная. По какому признаку ты это определил?

Более плодородная серая лесная почва, так как там есть перегной.

4. Почему Землю часто называют «матушкой», а почву — «кормилицей»?

Овощи и фрукты, злаки и зелень, мясо домашних животных и птиц, молоко, рыбу, мед – все эти чудесные и питательные дары дает нам земля. Как же не называть ее кормилицей? Ведь она кормит не только человека, но и диких животных: травоядные животные с удовольствием питаются сочной травой, растущей на земле. Насекомые, опыляющие цветы, растущие на лугах, питаются их сладким нектаром. Птицы также с удовольствием лакомятся плодами земли: травами, орехами, шишками, ягодами, хвоей. Воистину нет предела щедротам земли, кормящей и питающей всех, кто живет на ней. Не менее богаты и полезны для людей ее недра, которые сравнивают с волшебной кладовой. В глубинах Земли за миллионы и миллиарды лет ее существования скопилось огромное количество полезных ископаемых, идущих на благо человеку.

5. Объясни, почему почву необходимо беречь. Какие меры по охране почв тебе известны?

Почва кормит растения, животных, человека, поэтому ее нужно беречь и охранять. Лесные полосы защищают почву от выдувания ветром. Кроме того, они задерживают на полях снег, в результате чего почва лучше увлажняется. Прежде чем начать стройку или разработку месторождений полезных ископаемых, осторожно снимают плодородный слой почвы на этих участках и сохраняют его.

6. а) Определите, как вода передвигается в почве.

1) Насыпьте поровну сухой почвы в два цветочных горшка и поставьте их на тарелки.

2) В одном горшке почву обильно полейте водой. В другом горшке оставьте почву сухой, а воду налейте в тарелку.

3) Через некоторое время проверьте, что у вас получилось. Сделайте вывод. Через некоторое время почва во втором горшке тоже станет влажной, даже на поверхности, так как вода в почве может двигаться в разных направлениях: и сверху вниз и снизу вверх.

б) Определите, как разные почвы удерживают воду.

1) В два стакана поместите воронки. Закройте отверстия в воронках ватой.

2) В одну из них насыпьте песчаную почву, а в другую — глинистую. Налейте в воронки одинаковое количество воды.

3) Сравните, через какую почву прошло большее количество воды. А какая почва удержала воду?

Песчаная почва быстро пропускает воду, а глинистая – удерживает воду.

7. На основании опыта определите, на какой почве растения будут лучше расти без полива в засушливое лето, а на какой в дождливое.

Лучше будут расти растения без полива в засушливое лето на глинистой почве, которая удерживает влагу. А в дождливое лето – на песчаной почве, так как она пропускает воду.

8. Узнай, какие почвы преобладают в местности, где ты живёшь.

В моей местности преобладают серые лесные почвы.

9. Подумай, какую роль играет почва во взаимосвязи живой и неживой природы.

Растения получают из почвы минеральные соли и воду, а растениями питаются животные. Рано или поздно все живые организмы умирают и попадают в почву. Почва служит средой обитания для огромного количества живых существ.

Почитайте еще:

Ответы@Mail.Ru: Какая почва в тундре? (на пример

В арктической тундре на недренированных площадях встречаются болотные и заболоченные почвы, на морских песчаных террасах — остаточно-осолоделые иллювиально-гумусовые, а на прибрежных отмелях — маршевые солончаковые и незасоленные, в поймах — иловато-перегнойные почвы. Тундровые глеевые типичные почвы формируются в автоморфных условиях на суглинисто-глинистых отложениях под травяно-моховыми, мохово-лишайниковыми группировками. Распространены на заболоченных равнинах северной части Западно-Сибирской низменности, на Северо-Сибирской, Яно-Индигирской, Колымской и Абыйской низменностях, в северо-восточной части Чукотского полуострова. Тип почв на водоразделах с суглинистыми и глинистыми почвообразующими породами — тундровые глеевые. Подтипы почв: арктотундровые глеевые, тундровые глеевые типичные, собственно тундровые глеевые, тундровые глеевые оподзоленные. Источник: http://www.zoodrug.ru/topic3517.html

растительный и животный мир тундры помогите

Источник