Нарушение гидрологического режима почв

Для Северо-Западного региона характерен промывной тип водного питания. Однако в течение вегетации могут сложиться условия, когда суммарное испарение превышает сумму выпавших осадков, что приводит к недостатку влаги, необходимой для успешного развития сельскохозяйственных культур. Осушительная система, являясь, в какой то мере, саморегулирующей системой — она работает на сброс только, когда в почве имеется избыток влаги, в остальное время удаление воды происходит естественным путем — не может обеспечить обратное регулирование (т.е. пополнение) водного режима. Для этого требуется строительство специальных увлажнительных устройств: орошение дождеванием, почвенное увлажнение. В годы, когда сумма осадков превышает испаряемость, роль осушения в формирование режима влажности почвы значительно возрастает. Работа осушительных систем в немалой степени зависит от конструкции последней. Так, закрытый дренаж может сбрасывать избыточную влагу из почвенного профиля не только в теплый период года, но и в течение зимне-весеннего периода, когда почва находится в слабо-промерзшем состоянии, или еще не оттаяла полностью, а ложбинами и открытыми каналами освобождается от талых вод только поверхность почв.

Экспериментальные исследования были выполнены на трех опытно-производственных участках, расположенных в пределах Приильменской низменности.

Участок «Кшентицы» расположен на землях ООО «Ермолинское» Новгородского района. В 1998-1999 году участок был осушен закрытым дренажем с различными конструкциями осушительных систем. Участок «Ляпино» расположен в 5 км к западу от г.Великий Новгород. В 1992 году он был осушен открытой сетью каналов с расстоянием между ними 70 м. Часть массива мелиорации — 5 га — была осушена систематической сетью ложбин стока.

Участок «Сидорково» расположен на опытном поле Новгородского НИПТИСХ, в 25 км к юго-западу от города Великий Новгород.

Проведенные многолетние наблюдения показали, что дренажная система отводит, в зависимости от конструктивных особенностей и климатических условий, до 40% осадков (в среднем 15%), улучшая водно-воздушный режим почв и создавая более благоприятные условия для роста растений. Осушительная система с максимальной нагрузкой работает в весенний период после оттаивания почвы.

В зависимости от конструктивных особенностей, в условиях одного года различия в величине стока могут составлять 30-40%.

Так, использование песчано-гравийной смеси в качестве траншейной засыпки приводит к увеличению дренажного стока на 30%, а применение мелкого дренажа может привести к уменьшению стока в 2 раза по сравнению дренажем стандартной глубины.

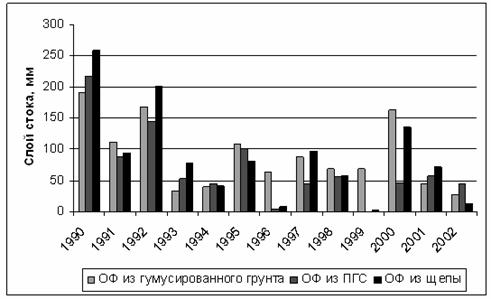

Значительное влияние на объемы сброса оказал материал дренажной засыпки. Замена вынутого грунта в конструкциях с объемным фильтром на песчано-гравийную смесь увеличила сток на 28 %, а на древесную щепу — на 50 % (рис.1).

Рисунок 1. Величина дренажного стока с опытных осушительных систем

В зависимости от сложившихся погодных условий могут наблюдаться отличия более значительные, достигающие двух порядков. В годы с мягкой зимой и ранней весной (1990г.) количество сброшенной воды возрастает. При дружной и поздней весне, которой предшествовало устойчивое промерзание почвы зимой (1996, 1999гг.), сток проходит в более короткие сроки и его величина значительно ниже. Значительное влияние на величину стока оказывает сумма выпавших осадков.

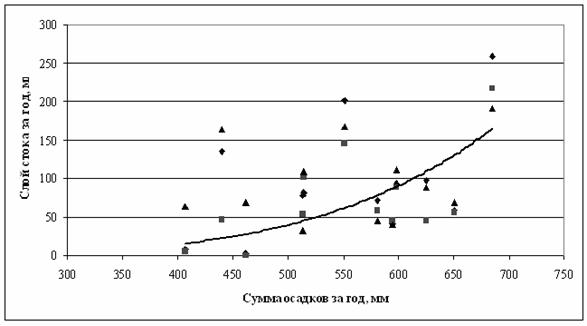

Между ними существует, хотя и не очень тесная, связь (R=0.41).

С увеличением суммы выпавших осадков сток увеличивается по экспоненте (рис. 2.).

Рисунок 2. Зависимость слоя стока от суммы выпавших осадков

Для того чтобы выявить некоторые закономерности изменения дренажного стока при длительной эксплуатации осушительных систем нами были рассчитаны линии тренда, указывающие на характер влияния осушения на гидрологические показатели района осушения. Уравнения линии тренда имеют следующий вид:

где: Уо, Уп, Ущ — слой стока (мм) в расчетный год для систем с объемным фильтром и засыпкой дренажной траншеи вынутым грунтом, песчано-гравийной смесью и щепой, соответственно;

Хо, Хп, Хщ — номер расчетного года.

Полученные результаты показывают, что под влиянием осушения величина дренажного стока со временем имеет тенденцию к уменьшению.

Осушительные системы с закрытым дренажем обладают большей надежностью и долговечностью и более удобны в эксплуатации, чем системы открытого дренажа. Но на тяжелых слабоводопроницаемых грунтах они не всегда обеспечивают необходимую эффективность осушения, особенно в период весеннего снеготаяния и интенсивного выпадения осадков. При атмосферном типе водного питания на безуклонных тяжелых почвах для сброса избыточной воды в период снеготаяния эффективно применение сети ложбин стока. Поверхностный сток с осушаемой территории формируется и проходит в сроки, обусловленные сложившимися погодными условиями. В годы с мягкой зимой и ранней весной снеготаяние начинается в конце февраля (обычно в марте). В многолетнем разрезе поверхностным стокам отводится в среднем 67% осадков (табл.1).

Таблица 1. Поверхностный сток с ложбинной сети, ОПУ «Ляпино»

Источник

Параметры водных режимов почв

«Вода в почве и грунте вместе с содержащимися в ней растворами есть настоящая кровь живого организма».

Под водным режимом (ВР) почвпонимается совокупность явлений поступления влаги в почву, передвижения и изменения ее физического состояния в почве и ее расхода из почвы. Поступление и расход влаги характеризуют водный баланс почвы за определенный период времени. Передвижение и изменение физического состояния влаги в почве определяют ее режим влажности, выражающийся в смене гидрологических горизонтов, характеризуемых определенным состоянием (давлением) почвенной влаги и выделяемых при регулярных послойных наблюдениях за влажностью. Водный режим влияет на формирование генетического профиля почвы и, в то же время, зависит от предшествующих этапов ее развития,«зафиксированных» в морфологическом строении почвы и ее водно-физических свойствах. Он определяется биоклиматическими и литолого-геоморфологическими факторами и почвенными водно-физическими свойствами.

Основы классификации ВР почв были разработаны в первые десятилетия XX века Г.Н. Высоцким [39] и развиты в середине века А.А. Роде [204]. Согласно А.А. Роде, типы ВР выделяются по соотношению между величинами возврата влаги из почвы в атмосферу (за счет эвапотранспирации, т.е. совокупности физического испарения влаги с поверхности почвы и захвата влаги из почвы корнями растений (десукции) и ее транспирации надземными органами) и инфильтрации влаги вглубь почвы. Соответственно,были выделены типы (а) промывного и периодически промывного ВР (возврат влаги в атмосферу в многолетнем цикле меньше величины инфильтрации; характерен для гумидных и семигумидных областей), (б) непромывного ВР (возврат влаги в атмосферу примерно равен величине ее инфильтрации вглубь почвы; характерен для семиаридных и аридных областей) и (в) выпотного и десуктивно-выпотного ВР (возврат влаги в атмосферу больше величины ее инфильтрации вглубь почвы за счет расходования влаги аллохтонных,т.е. имеющих своим источником иные территории, грунтовых вод; данный тип также характерен для семиаридных и аридных областей). Особо выделены (г) мерзлотный и (д) ирригационный типы ВР, для которых соотношение между возвратом влаги в атмосферу и ее инфильтрацией вглубь почвы может колебаться в широких пределах. Спецификой мерзлотного режима является наличие водоупорного слоя вечной мерзлоты, а спецификой ирригационного режима — его регулирование человеком за счет частоты и интенсивности поливов и организации дренажной сети. Подтипы ВР выделяются по источникам поступления влаги в почву, а классы — по среднегодовой влажности почвы.

Несколько иной подход к классификации ВР почв был положен в основу легенды Почвенной карты мира М.А. Глазовской и В.М. Фридландом [185]. Ими выделены почвы с (1) промывным, (2) промывным с периодическим поверхностным или грунтовым переувлажнением (3) водозастойным, (4) периодически непромывным, (5) непромывным, (6) пульсационным (со сменой непромывного, водозастойного и слабовыпотного ВР), (7) резко непромывным, (8) выпотным ВР и (9) ВР периодического затопления. Все выделенные типы ВР могут формироваться в трех термических областях с мерзлотными, сезонно-промерзающими и непромерзающими почвами. Типы 1–3 присущи влажным климатическим областям, типы 3–5 — умеренно-влажным и умеренно-сухим областям, типы 6–8 — сухим областям и тип 9 — периодически затапливаемым аллювиальным, маршевым и мангровым почвам разных по увлажненности областей.

В обоих подходах не нашли прямого отражения сведения о преимущественном направлении (вертикальном, латеральном или смешанном) и характере миграции почвенной влаги.

Карта параметров водных режимов почв России, составленная на основе почвенной карты (атлас, с. 72), включает следующие слои информации.

I. Источники влаги в почве. Универсальным источником влаги для всех почв являются жидкие и твердые атмосферные осадки и, в значительно меньшей степени, напочвенная и внутрипочвенная конденсация влаги из паров атмосферы. Совокупность этих источников будем называть атмосферным увлажнением почвы. Перераспределение атмосферных осадков на поверхности почвы за счет формирования поверхностного стока жидкой влаги и ветрового перераспределения снега приводит к неравномерности увлажнения почв. В большинстве случаев, она имеет нерегулярный характер. Однако существуют почвы, для которых дополнительное поверхностное увлажнение имеет регулярный «обязательный» характер и сказывается на их функционировании и морфологических особенностях. Таковы почвы понижений, опушечных участков, выположенных частей склонов. В их водном питании участвуют атмосферные осадки, дополнительное поверхностное увлажнение и/или увлажнение за счет местных (автохтонных) грунтовых вод. Третьим потенциальным источником влаги являются аллохтонные грунтовые воды, формирующиеся за пределами рассматриваемых почвенных ареалов. Четвертый источник связан с приливно-морскими или речными водами.

Как видно из карты, в России преобладают почвы атмосферного увлажнения. Болотные почвы с дополнительным поверхностным и/или автохтонным грунтовым увлажнением широко развиты на севере европейской территории, в Западной Сибири и в приморских низменностях. Луговые, черноземно-луговые и лугово-болотные почвы с аллохтонным грунтовым увлажнением развиты в южной части Западной Сибири. Меньшие ареалы встречаются на Дальнем Востоке и в европейской части. В отдельную группу выделены аллювиальные и маршевые почвы с дополнительным увлажнением речными или приливно–морскими водами.

II. Гидрологический режим почвы (связь между почвенными и грунтовыми водами). Участие почвы в общем гидрологическом цикле можно оценить по характеру связи между почвенными и грунтовыми водами. Почвы, в которых влага, поступающая из атмосферы, просачивается до уровня грунтовых вод, относятся к почвам с промывным или периодически промывным режимом. В немерзлотной области это глееподзолистые, подзолистые, дерново-подзолистые, дерновые таежные и буро-таежные почвы, буроземы, желтоземы, подбелы, вулканические и торфяно-болотные почвы (промывной режим), а также серые лесные, черноземы выщелоченные и оподзоленные, черноземы типичные и лугово-черноземные и лугово-каштановые почвы (периодически-промывной режим).

В районах с вечной мерзлотой горизонт грунтовых вод как ближайший к поверхности горизонт, постоянно насыщенный влагой, отсутствует. Вместе с тем, горизонт вечной мерзлоты с постоянно отрицательными температурами выполняет роль ближайшего к поверхности водоупора. Влага, накапливающаяся над ним и замерзающая в зимний сезон, может рассматриваться как специфическая форма грунтовой воды с резко выраженной сезонной динамикой подвижности. Ее питание осуществляется за счет атмосферных осадков, причем нисходящее движение влаги к фронту вечной мерзлоты в теплый период года обеспечивается не только за счет гравитационных сил, но и за счет температурного градиента. Судьба надмерзлотной грунтовой влаги зависит от гидравлической проводимости надмерзлотного слоя и режима его оттаивания. В быстро и глубоко протаивающих легких и щебнистых почвах эта влага интенсивно сбрасывается в местные дрены (гидросеть) в теплый период преимущественно за счет латерального надмерзлотного стока. В результате надмерзлотный горизонт и верхняя часть постоянно мерзлого горизонта в течение большей части года оказываются «сухими» (сухомерзлотные почвы). В медленно и неглубоко протаивающих тяжелых суглинисто-глинистых почвах летнее передвижение влаги затруднено. Она накапливается над мерзлотным водоупором и служит дополнительным источником влаги для верхней части почвенного профиля в засушливый период. Латеральный сброс над мерзлотной влаги активизируется в период интенсивного таяния мерзлого слоя при участии в этом процессе дополнительной теплоты атмосферных осадков, инфильтрующихся вглубь почвы, и в период начала промерзания почвы, когда влага надмерзлотных горизонтов оказывается зажатой между верхним и нижним фронтами промерзания и приобретает дополнительный напор. Передвижение надмерзлотной влаги происходит в пределах почвенного профиля. Таким образом, почвы мерзлотной области имеют надмерзлотно-промывной тип гидрологического режима с подтипами интенсивно-промывного (сухомерзлотные почвы — подзолы, подбуры, мерзлотные перегнойно-карбонатные и др.) и замедленно-промывного режима (льдисто-мерзлотные почвы — тундровые глеевые, тундрово-болотные, таежные глее-мерзлотные и таежные мерзлотные). В наиболее засушливых районах Центральной Якутии, в суглинистых палевых почвах льдосодержание обычно невелико (среднельдистые почвы). Они, а также почвы арктической зоны, отнесены к группе с периодически надмерзлотно-промывным режимом.

Почвы с непромывным режимом характеризуются отсутствием связи между почвенными и грунтовыми водами. Последние всегда имеют аллохтонный характер. Между капиллярной каймой аллохтонных грунтовых вод и горизонтами промачивания атмосферной влагой присутствует «мертвый» гидрологический горизонт с постоянно низким (менее влажности завядания) содержанием влаги. По А.А. Роде, возможно выделение двух подтипов: (а) почвы с резко непромывным режимом, в которых мощный слой с постоянно низкой влажностью надежно изолирует почву от влияния грунтовых вод (черноземы обыкновенные и южные, каштановые, бурые пустынно-степные почвы) и (б) почвы с непромывным режимом, у которых слой с постоянной низкой влажностью имеет небольшую мощность и находится в пределах почвенного профиля, что обеспечивает возможность выпота влаги, подтягивающейся из грунтовых вод (солонцеватые и солончаковатые разности черноземов, каштановых и бурых пустынно-степных почв). В почвах с резко непромывным режимом приход влаги в почву из атмосферы равен ее расходу на эвапотранспирацию. В почвах непромывного режима с внутрипочвенным выпотом приход влаги из атмосферы меньше ее расхода на эвапотранспирацию. В почвах с выпотным режимом приход в почву влаги из атмосферы существенно меньше ее расхода с поверхности почвы за счет дополнительного источника — аллохтонных грунтовых вод. К ним в первую очередь относятся солончаки.

Как видно из карты, в России преобладают почвы с промывным и периодически-промывным типами гидрологического режима.

III. Режим влажности почвы. Под режимом влажности почвы понимают совокупность всех количественных и качественных явлений изменения влажности почвы во времени. Эти явления охватывают передвижение влаги внутри почвенного профиля (влагообмен между горизонтами), десукцию влаги, застой влаги в почве и изменения ее физического cостояния (испарение-конденсация, замерзание-таяние). Они определяют перенос вещества с растворами в пределах почвенного профиля, их концентрацию и осаждение при испарении почвенной влаги или ее замерзании (криоконцентрация), развитие окислительных и восстановительных процессов и, в конечном итоге, своеобразие генетического профиля почв. Влажность почвы — динамичный показатель. Разнонаправленные процессы могут протекать одновременно даже в пределах одного горизонта. Так, при насыщении влагой крупных межагрегатных пор, в них могут развиваться восстановительные процессы, в то время как внутри агрегатов сохраняется окислительная обстановка. При высыхании почвы возможна обратная картина.

На представленной карте характеристика режима влажности дана по преимущественному состоянию влажности за вегетационный период. В мезоморфных почвах (подбуры, подзолы, дерново- и буро-таежные, палевые, дерново- и перегнойно-карбонатные почвы, грануземы, вулканические почвы, горные примитивные почвы) преобладает влажность в диапазоне от наименьшей влагоемкости до влажности разрыва капилляров. Периоды с большей влажностью коротки и характеризуются наличием гравитационных токов влаги, т.е. развитием промывных явлений на фоне преобладающей окислительной обстановки. Периоды с высыханием почвы до величины влажности завядания непродолжительны и не приводят к заметным выпотным явлениям. В мезоморфных почвах с временным поверхностным гидроморфизмом важную роль играют явления застоя влаги и развития восстановительной обстановки, чередующиеся с периодами высыхания и оттока влаги. К ним относятся глееподзолистые, подзолистые и дерново-подзолистые почвы (в т.ч. контактно-осветленные), палевые осолоделые почвы и подбелы. В полугидроморфных почвах, застойные явления при влажности выше наименьшей влагоемкости могут охватывать весь профиль и преобладают в его нижней части. Это подзолисто- и дерново-подзолистые глеевые почвы, подзолы и дерново-подзолы глеевые, дерново-глеевые почвы. В гидроморфных почвах — тундровых глеевых и тундровых болотных, глееземах таёжных, таёжных глее-мерзлотных, таёжно-мерзлотных почвах, торфяных и торфяно-глеевых почвах и солончаках — влажность колеблется в пределах от полной до наименьшей влагоемкости, что часто (но не всегда) сопровождается развитием восстановительных явлений. Роль последних ослаблена в холодных мерзлотных почвах в связи с низкими температурами.

В ксеромезоморфных почвах верхняя часть профиля может иссушаться до влажности завядания, что сопровождается развитием выпотных явлений. Нижняя часть почвенного профиля при этом может содержать достаточное количество влаги. К этой группе отнесены арктические почвы, выщелоченные, оподзоленные и типичные черноземы, коричневые почвы, лугово-степные горные почвы. В мезоксероморфных почвах явления иссушения до влажности завядания и ниже наблюдаются более длительное время и охватывают большую мощность почвенного профиля. К ним отнесены обыкновенные и южные черноземы, темно-каштановые и каштановые почвы. Ещё большей засушливостью характеризуются ксероморфные светло-каштановые и бурые пустынно-степные почвы и их солонцеватые и солончаковатые варианты. Последняя группа ксерогидроморфных почв характеризуется контрастным во времени и по профилю почв режимом влажности. Их верхняя часть может просыхать до величин менее влажности завядания, в то время как нижняя часть находится в зоне капиллярной каймы грунтовых вод. Это лугово-черноземные и лугово-каштановые почвы и некоторые солонцы.

География режимов влажности почв характеризуется значительной пространственной изменчивостью. При общем преобладании мезоморфных почв отчетливо выделяются регионы с повышенным поверхностным, грунтовым и профильным гидроморфизмом. В засушливых районах юга преобладают мезоксероморфные почвы.

IV. Характер миграции влаги в почве. Миграция влаги в почве и соответствующие изменения влажности обычно имеют неравномерный характер. Выделяются пути преимущественной миграции (крупные поры, трещины, ослабленные зоны) и барьерные зоны. Фронтальная миграция влаги является, скорее, исключением, чем правилом и характерна для почв с равномерной структурной организацией и с высокой степенью влажности. На карте выделены следующие группы почв по характеру миграции влаги: (а) почвы с фронтальной миграцией (тундровые глеевые, тундрово-болотные,подзолисто-глеевые, дерновоподзолисто-глеевые, грануземы торфяно-болотные почвы), (б) почвы с «пальчатой» миграцией, фронт передвижения влаги в которых имеет языковатый характер, что характерно для многих песчаных почв при их увлажнении с поверхности (подзолы и дерново-подзолы, боровые пески), (в) почвы с неравномерным движением влаги по преимущественным путям миграции, которая характерна для многих щебнистых почв и суглинистых почв с неравномерной структурной организацией и наличием в сухом состоянии трещинных и слабленных зон (различные щебнистые и суглинисто-глинистые мезоморфные почвы) и (г) почвы со смешанным типом миграции, в которых миграция по преимущественным путям движения влаги сменяется фронтальной миграцией при достижении почвой достаточной влажности (подзолистые и дерново-подзолистые, палевые оподзоленные, выщелоченные и типичные черноземы, лугово-черноземные почвы).

Как видно из карты, географическая картина распределения почв по характеру миграции влаги оказывается весьма пестрой. Значительный ареал почв с неравномерной миграцией связан с горными и возвышенными областями Сибири с преобладанием щебнистых почв.

V. Характер стока влаги из почвы. Удаление влаги из почвы поисходит за счет десукции, физического испарения и стока. По характеру последнего все почвы в первом приближении можно разделить на (а) почвы с преимущественно вертикальным стоком влаги в направлении грунтовых вод, (б) почвы с преимущественно латеральным (боковым)стоком, связанным с наличием неглубоко залегающих водоупорных слоев (в том числе мерзлотного водоупора) и (в) почвы со смешанным стоком, при котором движение влаги в почве осуществляется как в вертикальном, так и в боковом направлениях. Отдельно выделяются почвы непромывного режима,в которых сток влаги в грунтовые воды и поверхностные воды отсутствует, а вся поступающая в почвы влага полностью расходуется на десукцию и испарение.

В заключение остановимся на вопросе об антропогенных изменениях ВР почв. Изменения, связанные с орошением, дренированием территории, созданием водохранилищ, перекрытием локальных путей стока влаги (например, приом строительстве), очевидны и, как правило, быстро проявляются в облике ландшафта. Изменения, связанные с распахиванием земель и заменой естественной растительности агроценозами, имеют более сложный характер. Многоярусное распределение корней в естественных (особенно лесных) ценозах способствует наиболее полному усвоению влаги из почвенной толщи, в том числе — из глубоких почвенных и подпочвенных слоев. В однолетних агроценозах основная масса корней,особенно в начале вегетации, развита в верхних почвенных горизонтах, что способствует их иссушению. При этом, однако, неизрасходованный избыток весенней влаги просачивается в более глубокие слои почвы, где и сохраняется и постепенно накапливается при ослабленном водопотреблении корнями культурной растительности.Таким образом, режим влажности в почвенном профиле становится более контрастным, с усилением явлений ксероморфизма в верхних горизонтах и гидроморфизма — в нижней части почвенного профиля и в более глубоких слоях.

Д.Е. Конюшков, Т.В. Ананко

- Источники влаги в почве, масштаб 1:60 000 000

- Гидрологический режим почвенно-грунтовой толщи, масштаб 1:60 000 000

- Режим влажности почвы, масштаб 1:60 000 000

- Характер миграции влаги, масштаб 1:60 000 000

- Характер стока влаги из почвы, масштаб 1:60 000 000

Источник