Обработка почвы

Смирнова Надежда Николаевна,Студент Дон ГАУnadyusha.smirnova.1995@list.ru

Аннотация.В этой статье мы рассмотрим проблемы обработки почвы, способы, приемы, ресурсосберегающие составляющие.Ключевые слова:обработка почвы, растения, вспашка, рост, развитие.

Обработка почвы играет важную роль в предупреждении возможного развития ветровой и водной эрозии, такжев регулировании ее физических, химических и биологическихсвойств для полного использования климатических и почвенных ресурсов что бы получить высокие урожаи. Заботами земледельца являются растения, и его задачаэто создание соответствия между требованиями растений и почвы.Что же нужно от почвы растению? Какизвестно, растению из почвы получает воду, питательные элементы, пищу и кислород.Подходящиеагропочвенныеусловиядляростарастенийформируютсяприсутствиемоптимальныхпараметров. Кчислуосновныхнеобходимоотнести:плотностьистроениепахотногослояпочвы, структурный состав и т.д , что в конечном результате гарантирует хороший рост, развитие, и урожайность.Численнойхарактеристикойстроенияпочвыслужитплотность.Отличаютравновесную иоптимальнуюплотность. Равновеснаяплотность– плотностьпочвы, никак не подвергнутой обработке 12 года. Плотностьпочвы,прикоторойопределяетсяблагоприятныеусловиядля роста растений и работы анропочвенных бактерий называют оптимальной.Исследованиевзаимодействиякультурвфизиологическоесостояниепочвразличногогенезисапозволилораскрыть интервалы подходящих значений плотности для зерновых и пропашных культур.Сравнение характеристик дает возможность установить потребность обрабатывания почвы .Чем больше разница межравновесной и оптимальной плотностью, тем сильнее и глубже соответственно является обработкаМетоды

обработкипочвыоказываютзначительноевоздействиевраспределениеорганическогоэлементавпочве, вносимых удобрений, посильность растениям компонентов минерального питания, движения гумификации постных остатков и синтеза био азота.Фрезерная обработка и вспашка обеспечивает наиболее однородный по гумусированности пахотный слой за счет наилучшего перемешивания грунта Механическаяобработкапочвывсочетаниис внесением удобрений и иными агротехническими способами одно из ключевых критериев получения больших и стабильных урожаев. Методы обработки почвы разнообразны. Они находятся в зависимости отее качества, зоны, и бои отличительных черт возделываемой культуры.

Применение механической обработки уничтожаются в первую очередь сорняки, проросшие семена, вредитель, так же гибнут патогенные микроорганизмы, которые в дальнейшем могли бы причинить вред растениям.Приемы обработки почвы очень даже эноргоемкие, но с их помощью можно решить множество задач. С помощью приемов основной обработки почвы, если углубить пахотный слой ,то создаются некие предпосылыдля последующего окультуривание почвы и увеличение мощности.Цитируя мнение академика В.П. Горячкана (основоположник механики земледелия ) Он утверждал что: «вспашка распространенный прием основной обработки почвы , он и есть самый важный , самый продолжительный , самый дорогой и самый тяжелоемкий .На вспашку расходуется до 40 % энергетических и 25 % трудовых затрат.»Самые распространенные приемы обработки почвы:1) Вспашка плугам2) Специальные орудия (плуги с ярусами, различные культиваторы)3)Дисковые плуги.( щелерезы, щели на 4050 см.)4) Фрезерная машина.Далее можно сказать о том, что механическая обработка, это вспашка, безотвальная обработка, лущение , дискование и т.д., все это не способствует уменьшение или увеличению органического вещества в почве, не изменяет ни какие почвенные реакции, но является все –таки одним из способов улучшения жизненно важных условий для растений. Когда появляются сорняки устойчивые к гербицидам, нужно использовать именно механические средства борьбы с ними. Оптимальная глубина обработки почвы в междурядьях и рядках (максимально до 3 см) она не должна быть выше глубины заделывания гербицидов .Так же есть и недостатки механической обработки: изменяются физиологические особенности грунта, если почва достаточно влажная, то обработка невозможна, остатки сорняков в рядках культур, это достаточно важные и значимые моменты в этом деле. Поэтому на сегодняшний день люди хотят уже отказаться от механической обработки, ну или уже прейти хотя бы к минимальнойобработке.Можно отметить и тот факт, что для хорошей почвы, культивация абсолютно бесполезна для нее, зачем она почве, если к примеру, с сорняками могут справиться обычные гербициды.Целью механической обработки почвы все же так и остаетсяулучшить плодородие, создание нормальныхусловий для роста растений, а все работники , в сельскохозяйственном производстве, заинтересованы в получении хорошей продукции, отличного урожая, ну и как можно дольше сохранить плодородность почвы

Существуют и основные способы обработки почвы, перечислю некоторые:

Оборачивание(обрабатываемый слой делят на структуры, где и изменяется плотность почвы)

Рыхление ( разрушение почвенной корки, комков почвы после дождей и т.д)

Уплотнение( уменьшение объема почвы, обеспечивает хорошее проникновение влаги для семян.)

Крошение ( распределение различных глыб и огромных комков земли на мелкие комочки)

Резание (срезание от дна и стенки почвенного слоя при вспашке)КПо мнению некоторых ученых, можно озвучить тот факт, что все же обработка почвы играет не маловажную роль в урожайности культур, средний коэффициент в год с нормальными погодными условиями колеблется от 212%, а с благоприятными увеличивается до 2660%.В любой отрасли, самой главной задачей остается то, как получить наибольшее количество продукции, и как привести затраты к минимому. Такая ресурсосберегающая система обработки почвы, влияет на ее сохранение и улучшению, как главного компонента , и это позволяет сохранять трудовые и энергетические ресурсы. Сегодня наука и техника развивается еще с большей скоростью чем минувшие несколько десятилетий ,по всему, по этому переход новейших технологических процессов базируется на принципах ресурсосбережения. И главным стало следующее:Отношение на рынке, и максимальная окупаемость вложенных средств в производство.Разработка и освоение новых машин, орудий, для более интенсивной ресурсосберегающей обработки почвы.Система природозащитного землепользования, охрана экологии.Переходя на нулевые, или хотя бы минимальные способы обработки, то это резко увеличит эффективность машин, уменьшит затраты топлива и машин для обработки полей, степень эффективности в этом случае возрастет, нежели при классической обработке почвы.Из изученных мною источников, можно отметить интересный факт, что при минимальной обработке почвы на глубину 47см, сохраняются природные каналы, (так называемые дрены),которые образуются дождевыми червями, и при разложении остатков корневой системы растений. Эти самые дрены, и делают почву рыхлой на немалую глубину, намного больше , даже чем при вспашке, где при этом в землю попадает не малое количество воздуха и влаги. Воздух и влага , находясь одновременно вместе , начинают ускорять процесс разложения остатков, повышается растворимость очень важных для почвы химических элементов такие как, фосфор , калий, и т.д, и повышения кислотности сводится к минимому. При конденсации влаги, между подвергнутой обработки почвы и необработанной, образуется почвенная роса, и отсюда уже возникает атмосферное орошение. В этой самой росе и содержится, достаточное количество соединений (к примеру азот).Таким образом поверхностная обработка почвы, дает возможность получить всходы ,без дождей, в засухуурожаи, а все потому ,что снизилась потребность в минеральных удобрениях.Система естественных канальцев разрушается, в случии вспашки , воздух не попадает в почву, происходит повышение кислотности, а это влечет затраты, так как почве необходимы минеральные удобрения.В случае использовании на поверхности почвы тракторов, комбайнов, той же вспашки, почва уплотняется с каждым разом больше и больше, в следствие чего создается так называемая «толстая подошва» которая не пропускает зимнюю влагу. Эта талая вода , вынуждена стекать с полей ,в балки, реки, и различные канавки и углубления, что в конечном итоге приводит к заболачиванию территории.Не маловажное значение имеет и предшественник. Опытные агрономы и специалисты знают что хорошимпредшественником принято считать , рапс, озимую пшеницу, рожь,и горчицу.Так же чтобы очистить поле от сорняков, нужно соблюдать правильную технологию заготовки. Например у бобовых обменной энергии больше всего в период бутонизации и начала цветения, а узлаковыхдо колошения, если заготовить корма в правильные сроки,тоеще одного обсеменения не будет. И использование гербицидов можно снизить до нуля, или даже в последствии отказаться от них, при правильной и четкой системе.Если создать определенные агрофизические свойства обработкой ,при помощи регуляции ее термического, пищевого и водновоздушного режима, получим возможность понижать или повышать плодородие, и далее влиять на образование урожая и на ее финансовую целесообразность. Исходя из этого, можно отметить что при обработке почвы изменяется соотношение жидкой твердой и газообразной фаз в среде почвы, что немало влияет на протекающие в ней многосторонние физиологические, биологические и химические процессы, ускоряя или же замедляя темп синтеза. Поэтому обработка почвы обязана быть строго дифференцированной с ресурсосберегающей тенденцией, а не носить трафаретный характер.Ресурсосберегающие технологии основная база для решения многих задач земледелия. Что бы получить отличный урожай, что то изобретать не обязательно, нужно лишь пользоваться уже известными агроприемами , ответственно и правильно применять технику.Есть некие закономерности для минимальной обработки почвы это: содержание гумуса (3,6 %)и белее, в этом случае интенсивная регулировка агрофизических свойств не нужна. Такая почва сама способна поддерживать нормальную плотность , под воздействием естественных факторов.

Ссылки на источники1. ФзизовЗ.М.Влияниеприемовосновной обработки почвы и удобрений на мощность гумусного слоя и запасы гумуса чернозема южный.//Аграрная наука2015 г№6с 78.2. Бездырев Г.И. Земледелие учебникМ: ИНФА М ,2013608с3.Васильев И.П.Земледелие практикумМ: ИНФА,2013424с4.ГоринА.П.Практические занятия по селекции полевых культур( Учебное пособие для растениеводческих вузов)М: Сельхозгиз 1938.108с.5. Завалин А.А. Научно обоснованные агротехнологииоснова успеха.//Земледелие2014№3с 30326.Лаптев Ю.П. Биологическая инженирия. М.: Агропромиздат.1987.17.5( Научнопопулярная литература.) 35 с.7.Овсинский Н. Новая система земледелия . пер.с польского Г.Барановского.Киев: Зерно, 2010.331с.;издание двух редакций под одной обложкой 1899г и 1909 г.8.Рязянова О. Ресурсосбережение: Современные модели альтернативных агротехнологий // Муждународный с/х журнал. 2001 №6 с. 1719.9. Скорляков. В.И. После уборки сберечь влагу в почве. // Информационный билютень 2013№7с 3942.10.Чумаков О. Основная обработка почвы под зерновые культуры при орошении. //Гл. аграном.2015№12.с.8790.

Источник

Научные принципы выбора эффективных технологических процессов обработки почвы

Рубрика: Сельское хозяйство

Дата публикации: 04.08.2016 2016-08-04

Статья просмотрена: 1200 раз

Библиографическое описание:

Джабборов, Н. И. Научные принципы выбора эффективных технологических процессов обработки почвы / Н. И. Джабборов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 15 (119). — С. 251-260. — URL: https://moluch.ru/archive/119/32989/ (дата обращения: 11.12.2021).

В статье изложены научные принципы выбора эффективных технологических процессов обработки почвы для различных почвенно-рельефных и климатических условий земледелия и отвечающих критериям эффективного использования ресурсного потенциала и экологической устойчивости территорий.Дана формализация способов, приёмов и процессов обработки почвы, обеспечивающая планировать рациональную систему и технологические процессы в конкретных условиях земледелия по критериям эффективности и экологической безопасности.

Ключевые слова: обработка почвы, технологический процесс, критерии оценки эффективности, научные принципы, способы и приёмы обработки почвы, энергетическая эффективность, экологическая безопасность, качества процесса, энергосбережение

Механическая обработка почвы — важное звено системы земледелия любого хозяйства. В современных технологиях возделывания сельскохозяйственных культур на обработку почвы приходится 35–40 % энергетических и 25–30 % трудовых затрат. От обработки почвы зависят физические, агрохимические и биологические показатели плодородия почвы, во многом определяющие величину и качество будущего урожая [1, 2].

Обработка почвы — основное агротехническое средство регулирования почвенных режимов, интенсивности биологических процессов и, главное, поддержания хорошего фитосанитарного состояния почвы и посевов [3].

Основные задачи системы обработки почвы в современном земледелии следующие:

– создание мощного культурного пахотного слоя, поддержание в нем высокого эффективного плодородия, благоприятного для растений водно-воздушного, теплового и питательного режимов путем изменения его строения и структурного состояния, периодического оборачивания и перемешивания слоев почвы;

– полное уничтожение растущих сорняков, возбудителей болезней и вредителей сельскохозяйственных культур, снижение потенциальной засоренности, улучшение общей фитосанитарной обстановки в полях севооборота;

– повышение противоэрозионной устойчивости почвы и защита ее от эрозии;

– заделка и равномерное распределение в почве растительных остатков и удобрений;

– придание наилучшего строения и структурного состояния посевному слою почвы с целью размещения семян на установленную глубину, создание условий для высокопроизводительного использования почвообрабатывающих и уборочных машин.

Способы обработки почвы многообразны. Они зависят от ее качества, зоны и биологических особенностей возделываемой культуры.

Для обоснования системы обработки почвы в различных почвенно-рельефных и климатических условиях должны соблюдаться следующие принципы [3, 8, 9, 11]:

Принцип дифференциации способов и технологий обработкив зависимости от природных факторов (особенностей агроландшафта, свойств почвы и уровня плодородия), биологических особенностей сельскохозяйственных культур, степени проявления эрозионных процессов, гидрологических условий, а также фитосанитарного состояния почвы.

Принцип разноглубинной обработки почвы в севообороте, который предусматривает обоснованное чередование приемов отвальной, безотвальной, глубокой и поверхностной обработок в соответствии с условиями агроландшафта и отзывчивостью возделываемых сельскохозяйственных культур на глубину обработки и мощность пахотного слоя.

Принцип минимализации. Он реализуется в первую очередь на хорошо окультуренных высокоплодородных почвах с оптимальными для растений агрофизическими свойствами. Экологическая, экономическая и почвозащитная целесообразность применения способов и технологий обработки почвы на основе оценки энергетического баланса всех видов затраченной энергии и содержания ее в урожае и плодородия почвы.

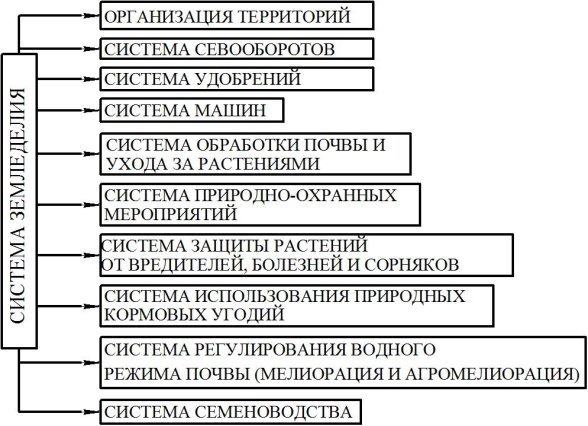

В целом агротехнический блок системы земледелия (рисунок 1) для всех почвенно-рельефных и климатических зон возделывания сельскохозяйственных культур состоит их 10 структурных составляющих [44–46].

Рис. 1. Структура системы земледелия

Технологические процессы обработки почвы входят в раздел системы обработки почвы и ухода за растениями.

Систему обработки почвы разрабатывают для каждого севооборотас учетом требований культуры, особенностей агроландшафта (крутизна и экспозиция склона, проведение мелиоративных мероприятий и др.), доз и способов внесения минеральных и органических удобрений, необходимости защиты растений и других требований. Дальнейшее совершенствование системы обработки почвы связано с адаптацией ее к геоморфологическим (история и динамика изменения рельефа) и литологическим (особенности и закономерности распределения осадочных горных пород) условиям агроландшафта, а также углубленной дифференциацией в соответствии с агроэкологическими требованиями сельскохозяйственных культур [8].

Выбор технологических процессов обработки почвы должен базироваться на строгой научной основе.

Выбор энергоэффективных технологических процессов для конкретных условий возделывания сельскохозяйственных культур необходимо осуществлять по основным научным принципам.

Основные принципы формирования федеральной системы технологий и машин для растениеводства подробно изложены в работе [32]. Федеральная система технологий и машин формируется исходя из перспективной совокупности машинных технологических систем, необходимых для осуществления всего множества технологий производства сельскохозяйственной продукции. Машинные технологические системы, представляющие собой совокупность технологических операций, выполняемых с помощью комплексов или поточных линий машин или оборудования, включают в себя технологии различных уровней, начиная с технологий из двух операций и кончая полным циклом получения продукции [32].

В целом анализ показывает, что формирование технологий и машин включает в себя три основных этапа [32, 33]:

- Обоснование и выбор технологий возделывания сельскохозяйственных культур.

- Обоснование отдельных технических средств, комплексов машин и типоразмерных рядов с оценкой их эффективности.

- Оптимизация состава машинно-тракторного парка различных сельскохозяйственных предприятий.

В известных работах [9, 10, 16, 21, 32, 33], в разработке и формировании системы или комплексов машин для конкретных зон земледелия, отсутствуют основные принципы выбора технологических процессов обработки почвы с учетом современных требований, которые основаны на многокритериальную оценку их эффективности с учетом экологических требований.

Принцип энергоэффективности способа, приема и процесса обработки почвы. Анализ литературных источников [4–22, 45–46] и практика показывает, что все известные приёмы обработки почвы сводятся к следующим технологическим процессам:

- Рыхление: поверхностное (на глубину 10–15 см) и глубокое (на глубину 30–40 см). При рыхлении изменяется взаимное расположение почвенных частиц с образованием более крупных пор.

- Оборачивание — перемещение в вертикальном направлении слоев и горизонтов почвы.

- Крошение — уменьшение размеров почвенных отдельностей и разделение всей массы обрабатываемого слоя почвы на более мелкие агрегаты.

- Уплотнение почвы. При уплотнении почвы изменяется взаимное расположение частиц и отдельностей для уменьшения пористости почвы.

- Перемещение почвы. При перемещении почвы изменяется взаимное расположение почвенных отдельностей, удобрений, извести, других мелиорантов. Оно обеспечивает равномерное их распределение и однородное состояние почвы.

- Выравнивание — устранение неровностей на поверхности почвы с целью обеспечения равномерной заделки семян и предохранения почвы от иссушения.

- Подрезания слоя почвы. При этом обрабатываемый слой отделяется от нижних необрабатываемых слоев с целью уничтожения сорных растений и улучшения качества обработки почвы.

- Измельчение культурных и сорных растений — это расчленение стеблей культурных и сорных растений на мелкие отрезки с целью улучшения качества их заделки или мульчирование ими поверхности поля.

- Сохранение стерни на поверхности поля. Сохранение стерни на поверхности обработанного поля предохраняет почву от вдувания, обеспечивает задержку снега, что снижает глубину промерзания почвы.

- Создание микрорельефа. При этом на поверхности поля создаются неровности, например для накопления и отвода влаги, регулирования воздушного и теплового режима почвы.

Способы обработки почвы многообразны. Они зависят от ее качества, зоны и биологических особенностей возделываемой культуры.

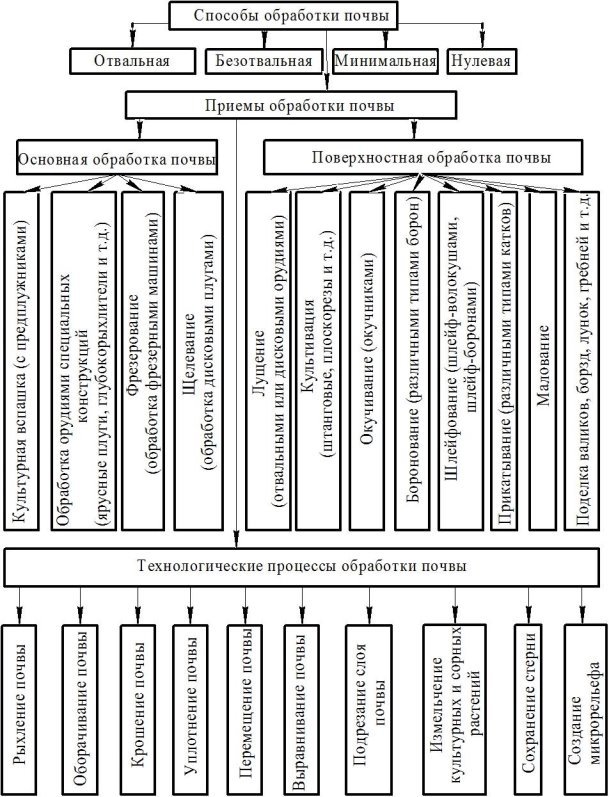

Все изложение приемы и процессы обработки можно свести к четырем основным способам обработки почвы:

- Отвальная обработка.

- Безотвальная обработка.

- Минимальная обработка.

- Нулевая обработка почвы.

В целом, приёмы, процессы и способы обработки почвы можно формализовать по представленной на рисунке 2 схеме.

В зависимости от характеристики возделываемой культуры, типа, свойства и уровня плодородия почвы, природно-климатических характеристик зоны в технологических картах, разрабатываемых специалистами агрономической, инженерной, зоотехнической и экономической службы, приводятся перечень основных технологических процессов и операций с указанием параметров и показателей их качества и эффективности. В первую очередь необходимо обосновать способы обработки почвы, затем выбрать приёмы её обработки. В последнюю очередь уточняются и выбираются технологические процессы, обеспечивающие их выполнение в соответствии с критериями оценки эффективности, экологичности и качества процесса обработки почвы.

Рис. 2. Формализация способов, приёмов и процессов обработки почвы

Обоснованием для осуществления разной глубины основной и поверхностной, отвальной и безотвальной обработки почвы в севооборотах служат многие причины, среди которых наибольшее значение имеют следующие [3, 5, 6, 8, 16, 22]:

- Гетерогенность (или разнородность) по плодородию почвенного профиля, обусловленная генетической, физико-механической, агрохимической и биологической разнокачественностью отдельных слоев и горизонтов, что вызывает необходимость перемешивания или соответствующего взаимного перемещения их для обеспечения лучших почвенных условий жизни растении на возможно большей глубине.

- Неодинаковая отзывчивость отдельных культур на степень уплотнения и общую глубину рыхления почвы, то есть различная реакция растений на глубину основной обработки почвы.

- Образование уплотненной прослойки почвы (плужной «подошвы») при повторении обработки на одну и ту же глубину.

- Оборачивание обрабатываемого слоя не всегда является строго обязательной технологической операцией, а в некоторых случаях даже ненужной при возделывании некоторых сельскохозяйственных культур, и может с большей пользой и меньшими затратами быть заменено рыхлением, то есть безотвальной обработкой.

- Соответствующее чередование способов отвальной и безотвальной обработки почвы на разную глубину обеспечивает более успешную борьбу с сорняками, вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур.

- Необходимость замены отвальной на безотвальную обработку почвы, в целях оставления стерни на поверхности почвы для защиты ее от эрозии.

- При разной глубине вспашки более равномерно распределяются по профилю почвы растительные остатки и вносимые удобрения, что позволяет заделывать их на нужную глубину и повышать эффективность последних.

- Так как положительное последействие глубокой основной обработки продолжается несколько лет, то нет необходимости часто проводить ее.

- Сочетание (или чередование) приемов основной и поверхностной, отвальной и безотвальной способов обработки почвы на разную глубину создает более благоприятные условия для предотвращения развития эрозионных процессов.

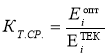

Основным критерием оценки энергоэффективности технологического процесса обработки почвы должен служить коэффициент энергетической эффективности

где

Коэффициент

Прогнозирование значения коэффициента

Коэффициент

Принцип экологичности способа, приема и процесса обработки почвы (сохранение и восстановление плодородия почвы).

Почвенная эрозия является серьезной проблемой во многих регионах России и за рубежом. Почвенная эрозия включает в себя водную и ветровую. Вследствие эрозии происходит процесс снижения содержания гумуса.

Общеизвестно, что загрязнение земель, особенно пахотных, происходит в результате проникновения в почву тяжелых металлов, органических и неорганических отходов, нефтепродуктов, ядохимикатов, отходов животноводства и т. д.

Избыточное внесение в почву минеральных удобрений приводит к подкислению почв.

Увеличение плотности почв, больше допустимого уровня препятствует свободной инфильтрации влаги в почве и приводит к ее переувлажнению. Основной причиной переуплотнения почв является использование на полях тяжелых мобильных сельскохозяйственных агрегатов.

Например, с уплотнением почвы увеличивается подвижность тяжелых металлов, что делает опасным выращивание сельскохозяйственных культур. Так, с увеличением плотности почвы с 0,6–1,0 до 1,3–1,6 г/см3подвижность тяжелых металлов возрастает в несколько раз [23].

Соблюдение принципа экологичности способа и приема при выборе технологических процессов обработки почвы в различных зонах земледелия основывается, прежде всего, на правильный выбор технических средств. При этом основными критериями выбора технических средств и рабочих органов для обработки почвы, являются максимум энергоэффективности и минимум энергоемкости процесса, ее экологичность и высокое качество.

Основными критериями экологически безопасного способа, приема и процесса обработки почвы должны служить минимум уровня уплотняющего воздействия технических средств на почву

Выбор технологических процессов и соответствующих технических средств по названным критериям должны обеспечить экологическую безопасность способов и приемов обработки почвы в конкретных условиях их применения.

Для уменьшения степени проникновения в почву тяжелых металлов, органических и неорганических отходов, нефтепродуктов, ядохимикатов и т. д. необходимо соблюдение требований нормативных материалов при использовании технических средств, в процессе их сервисного обслуживания и выполнения технологических процессов.

Для значительного уменьшения количества проникновения тяжелых металлов в почву особое внимание необходимо уделять подбору материалов на стадии проектирования почвообрабатывающих машин и рабочих органов к ним.

В процессе обработки почвы на трение затрачивается от 30 до 50 % энергии почвообрабатывающего агрегата. Динамическое трение почвы под воздействием почвообрабатывающего агрегата, который считается внешней активной силой, в итоге обеспечивает достижение необходимого качества обработки. При этом происходит интенсивный износ рабочих органов почвообрабатывающих машин.

Степень износа рабочих органов почвообрабатывающих агрегатов в основном зависит от абразивности почвы. Абразивность зависит от механического состава почвы.

Исследования [5, 8, 27] показали, что износ лемеха при вспашке 1 га на глинистых и суглинистых почвах составляет 2–30 г., на суглинистых и супесчаных почвах со слабой каменистостью — 30–100 г., а на песчаных каменистых почвах — 100–450 г. Высокая абразивность песчаных почв объяснятся тем, что в их составе преобладает кварц, то есть самый твердый из минералов, образующих почву.

Исследованиями [24–30] установлено, что наплавка деталей почвообрабатывающих рабочих органов с лицевой стороны отдельными валиками проволокой EnDO.tec DO*30 (диаметр 1,6 мм, с твердостью наплавленного слоя 65 HRC) снижает их износ в 1,7–2,5 раза по сравнению с не наплавленными деталями. Снижение интенсивности изнашивания происходит за счет активного деформирования контактного слоя почвы полученного с помощью наплавки твердыми сплавами в виде образования волнистого рельефа на поверхности рабочих органов. Снижение интенсивности износа деталей способствует уменьшению проникновения в почву металлов. То есть, предложенный способ упрочнения деталей почвообрабатывающих машин твердыми сплавами способствует снижению загрязнения земель, особенно пахотных, что отвечает требованиям экологической безопасности технологии обработки почвы.

Для оценки экологической безопасности технических средств, технологий, объектов сельскохозяйственного и промышленного назначения используются различные государственные стандарты [34–40].

Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, в почве и в воде, а также допустимые уровни шума и вибрации приведены в действующих государственных стандартах.

Принцип обеспечения качества обработки почвы.

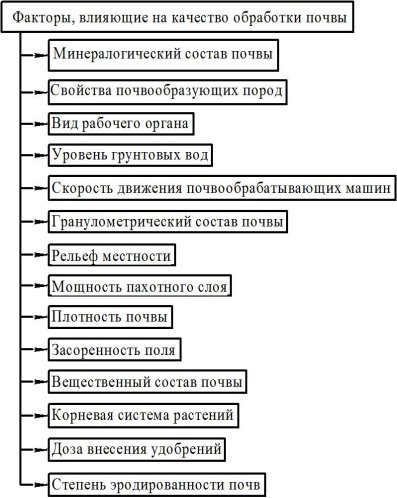

Качество обработки почвы зависит от ее свойства, характеристики и режимов работы выбранных технических средств.

Наряду с характеристикой и режимов работы почвообрабатывающих агрегатов (ПА) на качество обработки почвы существенно влияют:

– вещественный состав почвы — ее гумусное состояние;

– гранулометрический состав почвы, определяющий водно-физические свойства почвы;

– минералогический состав почвы — набор минералов, определяющих резервы питательных элементов;

– уровень грунтовых вод и свойства почвообразующих пород;

– степень эродированности почв, дозы внесения удобрений, рельеф местности и т. д.;

– корневая система возделываемых культурных растений;

– мощность пахотного слоя, плотность почвы, засоренность поля.

Следует отметить, что для развития корневой системы растений большое значение имеют свойства и характеристика почвы. Почва влияет на рост и развитие корней, глубину их проникновения и пространственного размещения их в почве. В связи с этим от качества обработки почвы, рационального выбора способа, приема и процесса почвообработки зависит урожайность возделываемых культур и качество получаемой продукции. На качество обработки почвы влияют многочисленные факторы, зависящие от зональных условий земледелия, характеристик применяемых технических средств, свойств почвы и растений и т. д. [4–7, 8, 11, 14, 17–19, 47] (рисунок 3).

Рис. 3. Схема факторов, влияющих на качество обработки почвы

Принцип энергосбережения.

В основе данного принципа лежит обеспечение энергосбережения в технологических процессах обработки почвы путем оптимального проектирования и освоения новых технических средств, обоснования оптимальных конструктивно-технологических параметров, эксплуатационных показателей и рациональных скоростных и нагрузочных режимов их работы, количество технологических операций в технологии.

Основными показателями, обеспечивающими экономию энергии при выполнении технологических процессов обработки почвы, являются коэффициент полезного действия энергетических средств, производительность и удельный расход топлива на единицу выработки почвообрабатывающих агрегатов, удельный расход технологических материалов и качество выполнения технологических процессов. Строгое доказательство необходимости использования перечисленных показателей при оценке энергосбережения в технологических процессах можно найти в работах [3, 13, 31, 42–44].

При этом критериями оценки служат минимум энергоемкости технологического процесса

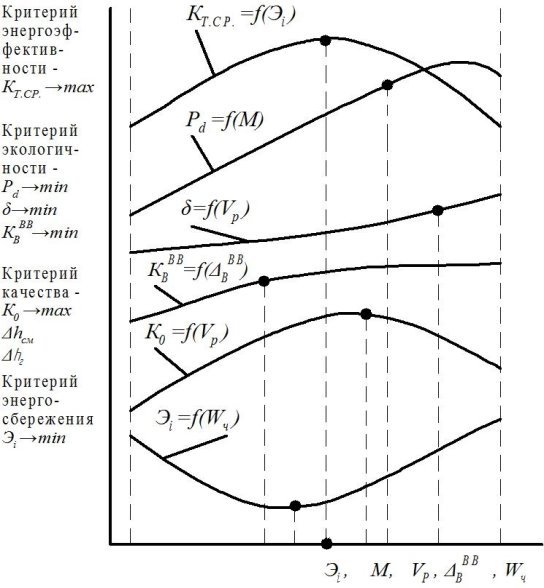

Интегральный (обобщенный) принцип выбора технологических процессов обработки почвы, совмещающих критерии энергоэффективности, экологичности, обеспечения качества и энергосбережения. Данный принцип необходимо использовать при выборе технологических процессов в тех условиях, где все критерии оценки эффективности имеют большое значение в технологии обработки почвы.

Теория и практика показывает, что в основном критерии оценки эффективности неравнозначны. Но редко бывают случаи, когда к технологическим процессам и техническим средствам предъявляются многочисленные требования, обязательные для выполнения.

При выборе технологических процессов обработки почвы в разных условиях земледелия с учетом предложенных принципов в целом можно использовать четыре группы критериев: критерии энергоэффективности, критерии экологичности, критерии качества и критерии энергосбережения. В целом, эти четыре группы критериев оценки эффективности включают в себя восемь критериев (рисунок 4).

При условии равнозначности восьми критериев и четырех отдельных научных принципов, выбор наиболее эффективного технологического процесса обработки почвы практически невозможен.

Чтобы учитывать требования всех критериев оценки эффективности и научных принципов, следует ранжировать критерии и принципы по вертикали.

При этом необходимо использовать метод оценки чувствительности критериев и технологических параметров и показателей по методике, которая более подробно изложена в работе [41]. В зависимости от значимости критериев эффективности требуется определить основной критерий, затем критерии первого, второго, третьего и т. д. порядка. Далее, в зависимости от расстановки критериев по вертикали, можно ранжировать научные принципы.

Рис. 4. Схема к поиску компромиссного решения оптимизационных задач по выбору технологических процессов обработки почвы при многокритериальной оценке

Разработаны научные принципы, обеспечивающие выбор технологических процессов по критериям оценки энергоэффективности, экологической безопасности, энергосбережения и качества выполнения обработки почвы в технологиях производства продукции растениеводства в различных почвенно-рельефных и климатических условиях.

Предложенная формализация, позволяет исследователям иметь чёткое представление о связях между способами, приемами и процессами обработки почвы. Сведения содержания технологии обработки почвы к определенной форме, то есть ее формализация, обеспечивает планировать рациональную систему и технологические процессы в конкретных условиях земледелия по критериям эффективности и экологической безопасности.

Источник