Особенности использования минеральных удобрений

Основные минеральные элементы, усваиваемые растениями, – это азот, фосфор и калий. Кроме этих элементов, растениям для роста и развития необходимы магний, сера, железо, медь, а также различные микроэлементы. Рассмотрим свойства некоторых элементов и их соединений.

Азот. В воздухе азот находится в виде газа N2, объем которого достигает 78% атмосферного воздуха, но растения азот в газообразном виде сами по себе усваивать не могут. Для усвоения растениями азот должен находиться в виде соединений с кислородом или же с водородом. Превращать азот в азотсодержащие соединения аммиак NH3, нитраты NO3 и аммоний NH4 могут некоторые азотфиксирующие бактерии. Бактерии живут в почве или в симбиозе с растениями. К примеру, бобовые содержат на своих корнях азотфиксирующие бактерии. Имеются и свободно живущие азотфиксирующие бактерии, связывающие атмосферный азот, поступающий в почву из атмосферы с осадками или же внесенный в почву искусственным путем в форме азотсодержащих соединений в виде удобрений. Полученный в результате биогенной азотфиксации азот в форме аммиака и соединений аммония быстро окисляется до нитратов и нитритов. Этот процесс называется нитрификацией и осуществляется нитрифицирующими бактериями. Одна группа бактерий окисляет аммиак в нитрит, другая – нитрит окисляет до нитратов. Основополагающую роль азот выполняет в соединении зелёного пигмента растений – хлорофилле.

Хлорофилл придает листьям зеленую окраску. Именно благодаря хлорофиллу солнечная энергия превращается в химическую энергию с образованием первичных углеводов, т.е. из элементов неорганической материи рождается органическое вещество. Молекула хлорофилла имеет вид N4H69C38O6Mg. Таким образом, молекула хлорофилла состоит из 1 -го атома магния Mg, 4-х атомов азота N, 6-ти атомов кислорода O, 38-ти атомов углерода C и 69-ти атомов водорода H. В центре молекулы хлорофилла находится атом магния. Магний связан с атомами азота. Применение аммиачных удобрений увеличивает потребность винограда в магнии. То же происходит при внесении в почву физиологически кислых удобрений. Кроме того, азот входит в состав красящих веществ.

Азот является важнейшим элементом в построении белков и нуклеиновых кислот. Первостепенная роль в усвоении азота принадлежит некоторым микроорганизмам. Первоначальным продуктом биологической азотфиксации является аммиак. Растения и микроорганизмы превращают неорганический аммонийный азот в органические соединения: амиды и аминокислоты, а затем в конечный продукт усвоения азота: белки, нуклеотиды и нуклеиновые кислоты.

Содержание нитратов и аммиака в удобрениях. Нитраты – это соли азотной кислоты NaNO3, KNO3. В зависимости от фазы роста и развития растения потребляют в большей степени нитратный или же аммиачный азот.

Удобрения, содержащие в своем составе аммиачный азот, но не содержащие в своем составе нитратов: мочевина, аммофос, аммоний сернокислый.

Удобрения, в которых содержится большое количество нитратов: аммиачная селитра, калийная селитра, нитрофос.

Удобрения, содержащие умеренное количество нитратов: нитроаммофос, нитрофоска, нитроаммофоска.

Селитры – нитраты аммония щелочных и щелочноземельных металлов NH4NO3, KNO3, Ca(NO3)2. В природе селитры образуются вследствие разложения органических остатков под действием нитрифицирующих бактерий.

Аммоний – химическое вещество, образующееся соединением азота и водорода. Аммоний в свободном состоянии не существует.

Карбонаты – соли угольной и карбоновой кислот HCO3, т.е. NaCO3, KCO3, CaCO3, или гидрокарбонаты NaHCO3, KHCO3, CaHCO3 и др.

Фосфаты – соли фосфорных кислот. При соединении с металлами медью, железом, марганцем и др. образуют нерастворимые в воде и большинстве кислот соединения.

Различные удобрения по-разному влияют на развитие растений. Поэтому к их применению необходимо подходить грамотно, обеспечивая их внесение в сбалансированном виде. Так, от чрезмерных доз азота растения формируют большую вегетативную массу в ущерб урожаю, теряют устойчивость к болезням, в них накапливаются нитраты. При высоких дозах фосфора и калия, несбалансированных с азотом, наблюдается угнетение растений.

Обычно в инструкциях на различные азотные удобрения указывается процентное содержание азота. Это общее содержание азота. Но азот в удобрениях может содержаться как в нитратной, таки (или) в аммиачной формах. Кусты винограда используют нитратную и аммиачную формы азота, но усваиваются они, в зависимости от условий произрастания, неодинаково.

Усвоение растением той или иной формы азота зависит от реакции почвенной среды. Реакция среды зависит от внесения конкретного удобрения. Так, аммиачные соли (мочевина) подкисляют почву, а нитратные (аммиачная селитра) – подщелачивают. В условиях нейтральной реакции среды в растение лучше поступает аммиачная форма азота, а при слабокислой реакции – нитратная форма, т.е. на карбонатной (щелочной) почве эффективен аммиачный азот, а на кислой – нитратный.

Потребность кустов винограда в той или иной форме азота зависит также от фазы вегетации. В фазу начала вегетации при малых запасах углеводов, т.е. в первые периоды роста, кусты не выносят повышенной концентрации аммиака. В этот период кусты лучше усваивают нитратный азот. В фазу накопления больших запасов углеводов лучше усваивается аммиачная форма азота. Потому в начале вегетации целесообразно вносить под кусты аммиачную селитру, а начиная со второй половины июня – мочевину.

Усвоение азота в растении зависит не только от форм соединений азота, но и от окислительно-восстановительных процессов, происходящих в органах куста. Так как нитраты являются предельно окисленной формой азота (поэтому они не связываются коллоидами почвы и легко вымываются потоками воды), то для их усвоения необходимо прохождение восстановительных процессов за счет наличия фосфорных соединений, обладающих способностью усиливать восстановительные реакции, т.е. фосфор способствует усвоению нитратного азота. Поэтому в начале вегетации кустам в большей степени требуется фосфор, сбалансированный с нитратным азотом. Для усвоения аммиачного азота требуется усиление окислительных процессов, т.е. наличие в почве химически активного аммиачного азота. Так как аммиачные удобрения являются химически активной формой, то они легко вступают в реакцию с химическими элементами почвы, поэтому аммиачный азот из почвы осадочными и поливными водами не вымывается и задерживается почвой. Хорошим окислительным действием обладает калий. Его роль особенно велика во втором периоде вегетации. Он способствует усвоению аммиачной формы азота. Однако следует помнить, что в этот период важное значение принадлежит также и фосфору, способствующему нейтрализации накопившихся нитратов. Следовательно, в зависимости от формы азотного удобрения, используемого для подкормки кустов, необходимо проводить корректировку соотношения фосфора и калия.

Азот усиливает рост зеленой массы. Фосфор ускоряет цветение и плодоношение, способствует развитию корневой системы. Калий обеспечивает выносливость на клеточном уровне, холодо- и засухоустойчивость, является регулятором водообмена, повышает устойчивость к болезням.

Внекорневые подкормки. Для внекорневых подкормок используют водные растворы основных удобрений: 0,3% аммиачной селитры, 7% суперфосфата и 0,5% калия хлористого или другие удобрения при соответствующем пересчете по действующему веществу.

Внекорневые подкормки особенно широко применяют при внесении микроэлементов, так как при внесении в почву, в связи с их высокой химической активностью, микроэлементы довольно быстро и прочно связываются почвой и переходят в недоступную для растений форму, т.е. в нерастворимую в воде форму, особенно марганец в черноземной почве. Растворы микроэлементов можно в день приготовления смешивать с азотными и калийными удобрениями, а также с бордоской жидкостью. Но при смешивании бордоской жидкости с фосфорными удобрениями и с пестицидами понижается растворимость фосфатов кальция. Для предотвращения этого бордоскую жидкость следует вливать в уже приготовленный раствор удобрений, в котором обязательно должен быть хлористый калий.

Приготовление маточных растворов. Для приготовления маточных растворов раствор фосфорных удобрений готовят за 2-3 дня до использования, а азотных и калийных, как хорошо растворимых, готовят в день использования. Предварительно готовят 10%-ные маточные растворы. Для этого в 10 л воды растворяют по 1 кг каждого удобрения.

Для приготовления рабочего раствора на 10 л воды добавляют маточных растворов: аммиачной селитры 0,25 л, калийной соли 0,2 л и 0,54 л суперфосфата.

Показатель pH раствора удобрений. Различные типы удобрений имеют различные показатели pH, а реакция рабочего раствора удобрений зависит как от самих удобрений, так и от pH используемой воды. Так, подкисляющими свойствами обладают водорастворимые удобрения: мочевина, сульфат аммония, сульфат калия, сульфат магния, монокалий фосфат, комплексные удобрения на основе перечисленных солей. Аммиачная, кальциевая и калийная селитры подщелачивают раствор.

Приготовленный раствор должен обладать нейтральной реакцией, т.е. значение pH должно быть в пределах 5,5-6. В случае высокого показателя pH поливного раствора удобрений применяют аммиачные соли, обладающие подкисляющим действием, понижающие показатель раствора удобрений, а при низком значении pH добавляют в раствор нитратные удобрения, обладающие подщелачивающим действием (см. ниже). Определение реакции рабочего раствора проводят пеашметром или же лакмусовой бумажкой, приобрести которую можно в магазине химреактивов или аптеках медпрепаратов.

Низкие показатели pH (ниже 5) вредны для растений, так как увеличивается концентрация алюминия и магния в почвенном растворе и проявляется токсичность этих веществ. Кроме того, показатель pH в зоне корней зависит от соотношения NH4 : NO3 в почвенном растворе. Если в почвенном растворе преобладает NO3, то молекулы HCO3, поступая с водой в почвенный раствор, повышают показатель pH, а при высокой щелочности почвенного раствора и воды снижается поступление в растение Zn, Fe и P.

УДОБРЕНИЯ, ПОДКИСЛЯЮЩИЕ ПОЧВУ

- Мочевина

- Аммиачная селитра (слабо подкисляет)

- Сульфат аммония

- Аммофос

- Фосфат мочевины

- Нитрофос

- Нитрофоска

- Калий хлористый

- Калий сернокислый

- Калийная соль

- Калимагнезия

- Калимаг

- Монофосфат калия

- Магний сернокислый

- Марганцевокислый калий

- Марганец сернокислый

- Сера

УДОБРЕНИЯ, ПОДЩЕЛАЧИВАЮЩИЕ ПОЧВУ

- Кальциевая селитра

- Известь

- Зола

- Навоз

- Перегной

- Птичий помет

НЕЙТРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ

- Натриевая селитра (засоляет почву)

- Калийная селитра

- Суперфосфат

- Нитроаммофос

- Нитроаммофоска

В. И. ВОЛОВИК, г. Никополь

Источник

От уровня кислотности грунта зависит будущий урожай

Кислотно–щелочной баланс

Почва бывает разной: глинистая, суглинистая, песчаная, супесчаная, торфяная. А еще кислая, нейтральная и щелочная. У вас на участке какая? Без знания такого показателя, как кислотность грунта, не стоит даже мечтать об урожаях. От ее уровня поистине зависит многое. Большинство культур предпочитают слабокислую и нейтральную среду. Кислотность — очень важный момент для земледельца. Ведь она существенно влияет на плодородие грунта и соответственно на урожай. Доцент кафедры овощных культур Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, кандидат сельскохозяйственных наук Анна Гордеева в этом уверена на сто процентов.

— Реакция среды почвы — это своеобразный пропускной пункт, определяющий, смогут ли растения жить в данных условиях, — объясняет Анна Петровна. — В кислой почве повышено содержание ионов железа, молибдена и алюминия, которое токсично и болезненно для одних растений и в то же время благоприятно для других. Полезные бактерии, усваивающие и накапливающие необходимый для растений азот, в такой среде погибают.

От уровня кислотности также зависит степень проникновения имеющихся в почве тяжелых металлов в ткани растений. Если показатель рН находится в пределах нейтральной области, тяжелые металлы остаются связанными в почве и лишь незначительная их часть попадает и накапливается в растениях. Такая же картина и с радионуклидами: именно от показателя рН зависит, в какой степени они впитаются растениями.

В кислом грунте подавлена и деятельность полезных микроорганизмов. А ведь почва — это живой организм. Самую большую часть по массе (80 — 85%) в почвенном объеме составляют невидимые микроорганизмы, бактерии, грибы, а видимые насекомые и дождевые черви — 20%. И чем плодороднее почва, тем больше в ней живых помощников. Ведь именно они и производят вещества, необходимые для питания растений.

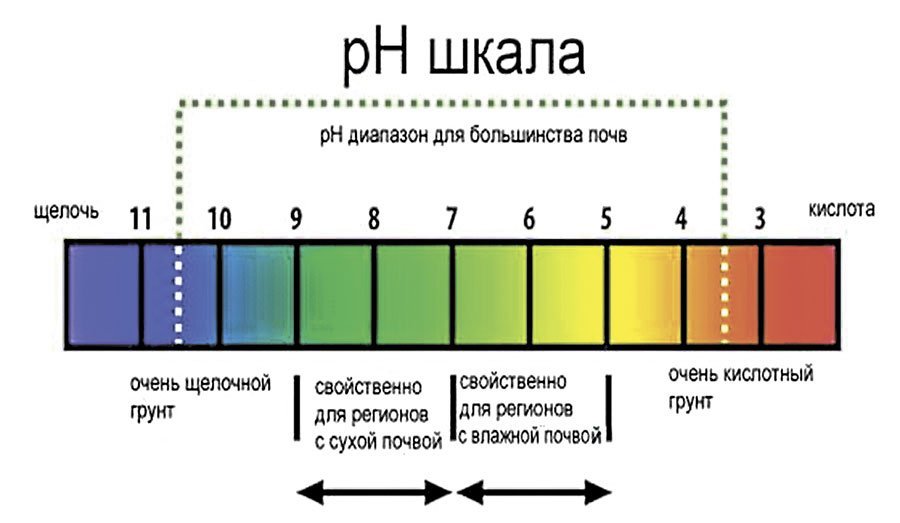

Кислотность почвы определяется количеством содержащейся в ней извести. Чем ее меньше, тем она кислее. И наоборот: чем больше извести, тем она щелочнее. Степень кислотности может варьироваться от 0 до 14. В Беларуси рН, как правило, находится в пределах от 4,5 (кислые почвы) до 7,0 и выше (нейтральные и слабощелочные).

При распаде органического вещества, при дыхании корней растений и микроорганизмов выделяется углекислый газ. В соприкосновении с водой он образует угольную кислоту, которая подкисляет почвенный раствор. При переувлажнении из пахотного горизонта вымываются ионы кальция и магния. Их место на частичках почвы занимают ионы водорода, и почва закисляется. Там, где ежегодно выпадает более 500 мм осадков в год, с 1 кв. м вымываются до 55 г кальция. Приблизительно такое же его количество выносится из почвы и с хорошим урожаем. Несколько закисляют почву хвоя, свежий навоз, а также некоторые минеральные удобрения. В частности, «Сернокислый аммоний», сера, «Карбамид» (или «Мочевина»), «Хлористый аммоний».

В кислых почвах в значительных количествах содержатся алюминий, железо и марганец в форме соединений, неблагоприятных для большинства культур. Приходится вносить намного больше и удобрений, что, естественно, снижает эффективность полезных микроорганизмов и повышает количество патогенной микрофлоры и бактерий, оказывающих негативное влияние на растения. Чем кислее грунт, тем хуже развивается и корневая система, из–за чего слабо усваиваются питательные вещества, необходимые для роста и развития.

Какая почва самая благоприятная для садовых участков? Однозначно ответить нельзя: смотря что на них растет. У каждой культуры — свои вкусы (смотрите таблицу № 1). Можно и на глаз определить кислотность грунта, если присмотреться к растениям, поселившимся на огороде. Они — самый верный индикатор состава почвы.

Но иногда на участках растут и мята, и клевер, и крапива с лебедой. И все они — «показатели» разных типов почв. Чтобы разрешить ситуацию, есть несколько методов.

Первый — при помощи лакмусовой бумаги. Выкопайте на участке яму глубиной 30 — 35 см. С вертикальной стенки в трех–четырех местах возьмите 15 — 20 г почвы. Засыпьте ее в стакан, добавьте 50 мл дождевой или дистиллированной воды (в соотношении 1 к 2) и хорошо смешайте. Дайте немного настояться и опустите лакмусовую бумагу. Если она окрасилась в красный цвет — почва сильнокислая (рН 4 — 4,5), в розовый — кислая и слабокислая (рН 5 — 6), в желтый — близкая к нейтральной (рН 6,1 — 6,5), в зеленовато–голубой — нейтральная (рН 6,51 — 7). Щелочная реакция даст насыщенный сине–зеленый цвет. Слабощелочные рН 7 — 8, среднещелочные рН 8 — 8,5, сильнощелочные рН 8,5 и более.

А можно проверить кислотность иначе. Прокипятите землю в воде, раствор охладите и профильтруйте через плотную ткань, чтобы он стал прозрачным. После этого добавьте сок из цветов, имеющих фиолетовую окраску (ирис, ромашка). Если раствор окрасится в зеленый цвет, значит, у почвы щелочная реакция, в красный — кислая.

Если нет ни лакмусовых бумажек, ни ирисов, то воспользуйтесь листьями смородины или вишни. Положите их 3 — 4 штуки в стакан с доведенной до кипения дистиллированной или дождевой водой. Настой остудите и опустите в него кусочек почвы. По цвету раствора и определите реакцию среды: красный — кислая, синий — слабокислая, зеленый — нейтральная.

В домашних условиях можно определить кислотность по–другому. 1 ч.л. грунта высыпьте на стекло, которое положите на любую темную поверхность. Полейте землю небольшим количеством обычного 9–процентного уксуса и наблюдайте за пеной. Если ничего не произойдет — это признак повышенной кислотности (поскольку уксус — это кислота, то бурной реакции при смешивании с кислым грунтом ждать не стоит). Если же пенообразование сильное, значит, почва щелочная, умеренное — нейтральная.

Некоторые кислотность почвы определяют с помощью обычного мела. Горсть земли засыпьте в бутылку, на которую наденьте соску или напальчник, и залейте водой. Ее должно быть раза в 1,5 — 2 больше, чем грунта. Затем добавьте 0,5 — 1 ч.л. мела и тут же закройте бутылку предварительно скрученной соской (чтобы убрать из нее воздух). После того как наденете ее, она расправится. Но из–за нехватки воздуха внутри бутылки соска все равно будет сжатой. Затем 3 — 5 минут энергично потрясите бутылку. Внимательно следите за соской! Если кислотность почвы высокая, то при взбалтывании между мелом (щелочью) и кислотой в почве произойдет реакция нейтрализации и выделится углекислый газ, который создаст давление в бутылке — и соска расправится. При нейтральной почве соска останется в начальном положении, а при среднекислой — раскроется лишь наполовину.

Определяют тип почвы и по пахотному слою земли. Если в верхних 20 — 25 см видна белесая прослойка, похожая на золу, можно смело говорить о кислой почве. Показатель повышенной кислотности — и позеленение земли, особенно если участок находится не в тени.

Для более точного определения используют прибор Алямовского, который можно приобрести в магазинах. Или же сдают образцы почвы в агрохимлаборатории, которые есть в каждой области.

Итак, мы определили: на участке почва кислая. Что делать дальше? Надо ли раскислять? Все зависит от того, какие культуры вы собираетесь выращивать. Дело в том, что некоторые растения предпочитают именно кислые грунты. Это гортензии, рододендроны, люпин многолетний, вереск, эрика, папоротник, лапчатка, голубика, клюква, брусника. А вот среди овощных культур любителей кислых почв практически не встречается. Капуста поражается килой, морковь — фомозом, свекла — гнилью сердечка, лук — шейковой гнилью. Да и по срокам созревания овощи запаздывают. Кроме того, полно вредителей, которым кислый грунт по душе. Проволочник, например.

Кислотность почвы снижают, добавляя в нее мел, известь, доломитовую и фосфоритную муку. А также всем известную и вполне доступную для каждого огородника древесную золу (1 кг равнозначен 0,5 — 0,6 кг извести), которая одновременно обогащает почву кальцием, калием, фосфором и микроэлементами. Снижает кислотность и внесение подстилочного навоза или компоста. Поскольку большинство растений не выносит свежей извести, то известкование лучше проводить осенью, используя как гашеную, так и негашеную известь.

Кислотность почвы меняется не сразу. В зависимости от внесенной дозы слабокислая или нейтральная реакция устанавливается через 1 — 2 и даже 3 года. Количество извести, которое надо внести, чтобы исправить ситуацию, зависит от кислотности почвы. Как правило, на минеральных землях вносят от 100 до 600 г извести, мела, доломитовой или известняковой муки на 1 кв. м или 1 — 6 кг на сотку. При рН 4,5 — 5,0 дают 200 — 600 г известковых удобрений на 1 кв. м; при рН 5,0 — 5,5 — 100 — 400 г на 1 кв. м, при рН более 6,0 известкование вообще не проводят (смотрите таблицу № 2).

При внесении извести ее надо хорошенько перемешать с пахотным слоем. А потому можно пустить под перепашку или культивацию. Весной, если это необходимо, известкование проводят за 2 — 3 недели до посева под неглубокую перекопку.

Поскольку известь ускоряет процесс разложения органического вещества в почве, то для поддержания плодородия вместе с нею надо вносить навоз или другую органику. Но ни в коем случае нельзя совмещать ее с азотными и фосфорными удобрениями. В первом случае увеличатся потери азота, во втором — снизится доступность фосфора для растений. Если не знаете, можно ли смешивать известь с какими–то минеральными удобрениями, то вносите все по отдельности. Осенью — известь, а весной — «минералку».

Известь раскисляет почву, улучшает ее физические свойства, усиливает деятельность полезных микроорганизмов, а также снижает подвижность вредного для культур элемента — алюминия. С известью в почву поступает необходимый растениям кальций, который стоит на 4–м месте по важности после азота, фосфора и калия. К плюсам известкования также можно отнести и повышение рыхлости почвы — такой грунт будет хорошо впитывать влагу и удерживать ее недалеко от поверхности. Так корни растений получат оптимальную пропитку даже в жаркую погоду. Если известкование проведено правильно, то в несколько раз повышается урожай овощей, ягод и плодов, растения становятся более устойчивыми к заболеваниям.

Но известью не стоит злоупотреблять: во всем важна мера. Чрезмерное известкование приведет к дефициту в почве меди и бора, снизит поступление калия. Растения начнут чаще болеть. К тому же почва станет щелочной и в ней увеличится количество молибдена, который в переизбытке вреден для культур.

В каком виде вносить известь в почву? Поскольку она должна хорошо перемешаться с почвой, то использовать ее лучше как порошок. Негашеная известь не подходит: она комковатая. Поэтому ее нужно погасить, то есть залить водой — на 100 кг извести 4 ведра воды. После того как вода впитается, известь примет порошкообразный вид и ее можно использовать. Гашеная известь (или пушонка) в первые несколько лет нейтрализует почву быстрее, чем обычная известковая мука.

После внесения извести почву необходимо перекопать на глубину 15 — 20 см. Иначе эффективность известкования снижается. Осеннее известкование позволяет более точно отрегулировать соотношение кислот и щелочей в почве, причем результат сохранится на более длительный срок, чем при внесении извести весной.

СОВЕТ «СБ»

Для закисления почвы, предназначенной под выращивание овощей, лучше всего использовать компост или навоз. В среднем для понижения кислотности на 1 рН на 1 кв.м почвы достаточно внести 9 кг компоста или 3 кг навоза.

На средне– и сильнокислых почвах вы наверняка найдете сфагнум, пушицу, подбел, кошачью лапку, щавель, марьянник дубравный, подорожник большой,

кислицу обыкновенную, лютик ползучий, хвощ, фиалку трехцветную, веронику дубравную, белоус, щучку дернистую, мокрицу.

На слабокислых и нейтральных почвах великолепно растут ромашка непахучая, мать–и–мачеха обыкновенная, клевер, донник белый, пырей ползучий, калужница болотная, сушеница, лютик ядовитый, толокнянка, седмичник европейский, белозор болотный, фиалка собачья, сердечник луговой, вейник наземный, осот полевой.

Щелочные почвы выдадут смолевка белая, живокость, мак–самосейка, пупавка красильная, люцерна серповидная, осока мохнатая, лядвенец рогатый, гусиная лапка, крапива, пырей и клевер.

Источник