Навоз жидкой фракции это

Завершающим этапом утилизации навоза является внесение жидкой фракции на поле с использованием высокопроизводительных шланговых систем. Система достаточно проста: насосная станция с приводом от дизельного двигателя или ВОМ трактора перекачивает содержимое навозонакопителя по специальным гибким шлангам большого диаметра к полю, расположенному на удалении до 4 км и более, на которое необходимо внести навоз. К концу шланга присоединяется система внесения (разбрызгиватель для поверхностного внесения; инжектор для внутрипочвенного внесения и проч.), которую буксирует трактор по полю челночным способом, производительность шланговой системы составляет от 100 до 350 м3/час. В сравнении с использовавшимися прежде бочками внесение того же объема стоков, например 150 тыс. куб. м в год, требуется одна шланговая система с одним трактором или 6 бочек с шестью тракторами и соответствующими издержками.

Многие клиенты за счет использования органических удобрений экономят на минеральных удобрениях до 10 млн. руб. в год. При использовании навоза от 108-тысячника и фермы КРС на 1600 коров, на глинах Центрального Нечерноземья можно выращивать кукурузу на силос!

• инжектор с культиватором с шириной захвата 8м—самое современное оборудование для внесения навоза в почву. Культиватор оснащен инновационной шарнирной защитной трубой, предохраняющей шланг от повреждения и перекручивания. Он также оснащен электронным расходомером позволяющим контролировать объем вносимого навоза на 1 га. и отличается от обычного двойной усиленной рамой, которая позволяет работать в очень сложных условиях. Культиваторные лапки позволяют вносить навоз на глубину до 15 см в большом объеме и без вывода навоза на поверхность за счет большой ширины культиваторной лапки — 30 см;

• разбрызгиватель для поверхностной обработки с шириной охвата до 10-12 м, который, как правило, используется для вноса жидкой фракции или работы в период вегетации для полива кормовых трав или других сельскохозяйственных культур.

«Строительство пленочного навозонакопителя, то есть лагуны, — доступное решение для хранения навозных стоков. Однако хранить в них неразделенный навоз нецелесообразно. Дело в том, что в неразделенном навозе твердые составляющие выпадают в осадок за 20 минут, после чего «поднять» их со дна лагуны практически невозможно: технику-то в пленочный навозонакопитель не загонишь!»

С резким ростом цен на минеральные удобрения, что навоз -высококачественное удобрение. Как же теперь организовать транспортировку его на поля из лагуны? Подающий навозную жижу шланг транспортируется на поле, подлежащее обработке. При помощи насосных станций органика перекачивается в шланги и вносится либо поверхностным распылением, либо «внутрипочвенно» под лапу культиватора, агрегатированного с трактором.

Основные преимущества шланговой системы внесения жидкого навоза, минимальные затраты на внесение органики и высокая производительность. Хотите — верьте, хотите — нет, но мы подсчитали, что шланговые системы позволяют окупить затраты на их приобретение всего за 1.5. 3 года и сэкономить для средних хозяйств на покупке минеральных удобрений в среднем до 10.. .20 млн руб. Более того, правильно организованная шланговая система может по эффекту сравниться с работой шести прицепных цистерн для внесения навозной жижи на поля. Что еще немаловажно, — продолжает специалист, -органические удобрения посредством шланговой системы можно вносить осенью и весной в любую погоду, возможно использование во время вегетации культур. Другая, система для выноса навозной жижи на поля использует дождевальную машину барабанного типа. Новаторство компании в данном случае состояло в том, что она, наверное, первой предложила использовать дождевальную машину в целях внесения органики на поля. Принципы подачи воды из канавы при орошении или жижи из лагуны едины — стало быть, препятствий к использованию «дождевалки» нет.

Пример:

Сепарация веществ

- Сырой навоз — 1000,0 кг

- Жидкая фракция — 921,4 кг

- Твердая фракция — 78,6 кг

- HN4 – A — 1,8 кг

- N — 3,6 кг

- P — 0,8 кг

- K — 3,0 кг

- C — 31,4 кг

- C/A — 8,7 кг

Источник

Жидкий навоз

Жидкий навоз

Обезвоживание жидкой фракции навоза

Компания Биокомплекс имеет уникальное специализированное и высокорентабельное решение для обезвоживания жидкой фракции навоза с последующим отделением твердых составляющих в сухую рассыпчатую массу и жидкости. Твердая фракция утилизируется, жидкая фракция направляется на дальнейшую очистку.

Обязательные этапы переработки твердых отходов жидкой фракции навоза:

ПЕРЕМЕШИВАНИЕ (ГОМОГЕНИЗАЦИЯ)

Перемешивание жидкой фракции навоза с помощью мешалок и миксеров.

Оборудование для перемешивания стоков жидкой фракции навоза: мешалки погружные Cri-Man

ПЕРЕКАЧИВАНИЕ

Перекачивание с помощью роторного насоса – отходов жидкой фракции навоза, птичьего помета, утиного помета.

Оборудование для перекачивания жидкой фракции навоза: Роторно лопастные насосы Vogelsang, насосы погружные с измельчителем Cri-Man

ОБЕЗВОЖИВАНИЕ

Обезвоживание жидкой фракции навоза с помощью шнекового сепаратора.

Разделение стока на фракции: жидкую и твердую (не течет, не капает) удаление всей свободной жидкости и большей части связанной жидкости.

Оборудование для сепарации жидкой фракции навоза: Шнековый сепаратор Биокомплекс

СИСТЕМА ВЫГРУЗКИ И ПОГРУЗКИ

Загрузка и разгрузка твердой фракции отходов навоза с помощью шнекового транспортера.

Оборудование для выгрузки и погрузки: Шнековый транспортер Биокомплекс

Выбирайте вариант утилизации отходов с учетом особенностей вашего производства

Источник

Навоз жидкой фракции это

Разделение жидкого навоза на фракции

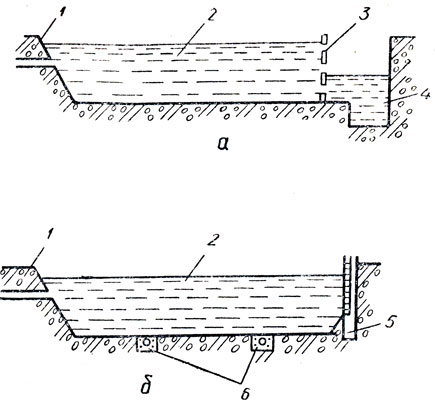

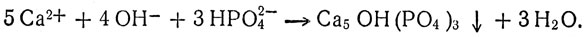

Для хозяйственного использования жидкий навоз в ряде случаев бывает экономически выгоднее разделить на твердую и жидкую фракции, чем использовать его в гомогенном состоянии. При этом сокращаются затраты на приобретение и использование гомогенизирующих устройств, упрощаются процессы дальнейшей обработки и использования отдельных фракций (рис. 12,а).

Простейший метод разделения жидкого навоза на фракции состоит в накоплении твердого навоза в емкости-накопителе, оборудованной решеткой-фильтром для отвода навозной жижи в жижесборник.

Опыт эксплуатации таких устройств в совхозе имени XXII съезда КПСС Московской области показал их высокую эффективность для ферм крупного рогатого скота при обычных условиях кормления животных и при использовании измельченной соломы в качестве подстилочного материала. Из емкостей-накопителей навозная жижа беспрепятственно стекает в жижесборник, благодаря этому в значительной степени снижается влажность получаемого навоза. Однако такой навоз еще содержит избыточную влагу, поэтому его нельзя обрабатывать биотермически, но его можно с большим экономическим эффектом использовать для получения торфонавозных компостов. Если стоимость 1 т компоста, полученного из неразделенного жидкого навоза, составляет 5 — 6 руб., то при указанном способе не превышает 1,3 руб.

На фермах, где предусмотрено разделение навоза таким методом, должно быть не менее трех емкостей-накопителей. В одной проходит процесс разделения навоза на фракции, в другой готовят торфонавозный компост и третья находится в резерве. В период резервирования ведут ремонтные работы.

Несколько сложнее построены емкости-накопители твердого навоза в совхозе имени 50-летия СССР Калининской области (рис. 12,б). Накопитель навоза — горизонтальный отстойник, его размеры — 110X33X2,25 м. Отстойник оборудован колодцами, размещенными за его пределами, с шандорным водосбросом в них жидкой фракции навоза, а также перфорированными дренажными трубами, уложенными в желобах на дне отстойника и засыпанными гранитным гравием.

Перед пуском в эксплуатацию отстойника дренажную систему заливают водой, задвижки на выпусках из дренажных труб закрывают. Это необходимо для предохранения дренажа от преждевременной кольматации навозной массой.

Рис. 12. Емкость-накопитель навоза: а — с фильтрующей решеткой; б — с шандорным водосбросом и дренажем: 1 — труба подачи жидкого навоза; 2 — накопитель навоза; 3 — решетка-фильтр; 4 — жижесборник; 5 — колодец с шандорным водосбросом; 6 — дренажная система

Отстойник постепенно заполняется жидким навозом. После каждого заполнения жидкий навоз выдерживают в течение 24 — 36 ч. За это время происходит расслоение его на составные части. Затем жидкую часть навоза удаляют с помощью шандорного водосброса в жижесборный колодец и вновь повторяют заполнение отстойника свежим навозом, поступающим с фермы.

При такой работе необходимо иметь работающими как минимум два отстойника. В один из них свежий навоз поступает с фермы, во втором происходит отстаивание жидкого навоза. При накоплении осадка слоем 1,5 — 1,8 м, что соответствует 4,5 — 5 тыс. м 3 , подачу жидкого навоза с фермы прекращают и открывают задвижки на выпусках из дренажных труб. Дренажные воды по самотечному коллектору поступают в приемный резервуар насосной станции. В таком виде навоз в накопителях выдерживают в течение шести месяцев. За это время происходит понижение влажности навозной массы с 90 — 92 до 77 — 80%.

Эта конструкция отстойников имеет преимущество перед отстойниками с боковой фильтрующей решеткой, обеспечивает последующую досушку навоза до указанных параметров.

Во время выдержки осадка в отстойниках практически не происходит его обеззараживания, но число патогенных микроорганизмов сокращается по сравнению с исходным состоянием. Обеззараживание свиного навоза, по данным И. Д. Гришаева (1976), методом выдерживания в хранилищах в условиях Нечерноземной зоны РСФСР бывает достигнуто лишь при 12-месячном хранении. В связи с этим подсушенную массу из отстойников вывозят и рыхло штабелируют для биотермического обеззараживания навоза.

После освобождения отстойников от осадка освобождают дренажные лотки от гравия, который промывают водой и вновь используют для засыпки лотков дренажной системы.

При разделении навоза на фракции по данному способу необходимо иметь не менее пяти таких отстойников: два из них находятся в рабочем состоянии, в двух происходит подсушивание навоза и не менее одного — иметь в резерве.

Разделение навоза на фракции механическими средствами. Для механического разделения навоза на фракции применяют вибросита, виброгрохоты и различного типа центрифуги. Разделение с помощью виброгрохотов или вибросит относится к наиболее простым методам, но не к эффективным. Такое разделение применялось на первых крупных комплексах с гидравлическими методами уборки навоза и в настоящее время редко используется.

Виброгрохот состоит из короба с верхним и нижним ситами, амортизационных пружин, поддона, электродвигателя, вибратора, лотков для жидкой и твердой фракции навоза и поддерживающей рамы.

Отечественная промышленность выпускает два вида виброгрохотов: ГИЛ-32 производительностью 100,4 м 3 /ч и ГИЛ-52 — 65,7 м 3 /ч. Влажность получаемой твердой фракции навоза 82 — 91%.

Количество выделяемой плотной массы из жидкого навоза с помощью виброгрохота зависит от места его размещения на очистных сооружениях. При размещении за фекальными насосами приемного резервуара задерживается менее 40% взвешенных веществ, при размещении за отстойниками эффективность виброгрохота повышается — выделяется 45 — 50% взвешенных веществ.

Вместо виброгрохотов в настоящее время на очистных сооружениях животноводческих ферм с гидроуборкой навоза устанавливают различные центрифуги. Часто используют центрифугу конструкции ВНИИМЖ, производительность которой 60 — 120 м 3 /ч. Влажность получаемой твердой фракции навоза 73 — 75%. Такую центрифугу используют также для обезвоживания до указанных параметров избыточного ила, получаемого при биологической очистке жидкой фракции навоза.

В некоторых хозяйствах пользуются центрифугой ОГШ-50К-4, производительность ее 20 — 25 м 3 /ч. Влажность получаемого навоза 67 — 70%.

Использование механических средств для обезвоживания навоза обеспечивает повышение производительности труда и сокращение затрат на устройство громоздких отстойников. В то же время использование вертикальных отстойников перед механическими средствами имеет свои положительные стороны: повышает количество выделяемого твердого навоза из общей массы жидкого навоза и облегчает этим процесс биологической очистки жидкой фракции навоза.

Химические методы разделения навоза на фракции. Химические, а также электрохимические методы применяются в основном для выделения взвесей из очищенных биологическим методом стоков. Эти методы основаны на образовании коагулянта в тонкодисперсных и коллоидных растворах. При химических методах чаще применяют минеральные коагулянты: соли алюминия или железа, свежегашеную известь и др. Эффективно также использование некоторых окислителей, в том числе содержащих активный хлор.

При электрохимических методах для очистки стоков используют не готовые химические реагенты, а индифферентные продукты, подвергающиеся электролизу с образованием химически активных компонентов. Например, вместо активных гипохлоритов применяют хлорсодержащую соль, которую подвергают электролизу и направляют в емкость с обрабатываемой жидкостью или проводят электролиз в этой емкости, впуская в нее затем обрабатываемую жидкость.

При использовании окислителей в ряде случаев достигается наряду с очисткой также и обеззараживание стоков, но в этом случае расход реагента возрастает в 5- 7 раз по сравнению с одной лишь очисткой (с использованием окислителей в качестве флокулянтов).

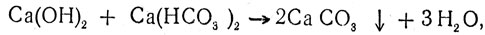

Наиболее дешевым химическим реагентом является свежегашеная известь, при добавлении которой к сточной воде происходит не только коагуляция взвешенных веществ, но и выделение фосфорных соединений в виде гидроокиси апатита.

Реакции можно выразить следующими уравнениями:

При внесении гидроокиси кальция в осадке образуется карбонат кальция, который при этом захватывает взвешенные вещества, коллоиды и частицы активного ила. Одновременно с осаждением гидроокиси аппатита удаляется фосфор вследствие ряда реакций, происходящих в растворе. Для более полного удаления фосфатов из очищаемой жидкости необходимо рН среды поддерживать на уровне более 9,5. Доза вносимой извести зависит от содержания щелочи в обрабатываемой жидкости, определяемой в лаборатории.

Такая обработка флокулянтами применяется в основном для доочистки животноводческих стоков после их биологической очистки. Она позволяет в значительной степени понизить в них содержание взвешенных веществ, коллоидов и некоторых растворимых компонентов (фосфатов). Содержание взвешенных веществ при этом понижается на 60-70%, а БПК5 — на 40-50%.

Источник