Неспецифические органические соединения почв

Из массы органических веществ биологического происхождения в почвоведении широко представлены углеводы (целлюлоза, моносахариды, дисахариды, гемицеллюлоза, пектиновые вещества), лигнин, белки, жиры, липиды, дубильные вещества, воски и смолы и др. Особую роль играют ферменты и фенолы.

Разные биологические объекты, поступающие в процесс почвообразования весьма варьируют по химическому составу.

Углеводы – большая группа органических веществ, куда входят моносахариды, дисахариды, крахмал, целлюлоза (клетчатка), гемицеллюлоза и др. Большая часть приходится на долю целлюлозы. Особенно много ее в древесине – 50-60%. В листьях и травах ее содержится около 30%.

Углеводные компоненты, поступающие в почву с растительными и животными остатками, довольно быстро подвергаются различным превращениям: ферментативному гидролизу, окислению, конденсации. Их химическая трансформация в дальнейшем может происходить различными путями: а) в условиях высокой биологической активности наблюдается распад углеводных соединений до мономеров с их дальнейшей конденсацией; б) низкая биологическая активность способствует накоплению высокомолекулярных соединений за счет процессов ароматизации и карбоксилирования. Наиболее быстро процессам разложения подвергаются простые углеводы (моно- и дисахариды). Максимальное разложение углеводов наблюдается в первые три месяца при значительном накоплении новообразованных гемицеллюлоз.

Специфические функции углеводов в почве:

- формирование почвенной структуры за счет образования водопрочных агрегатов и усиления их стабильности, определяемых высокой клеящей способностью микробных слизей, обусловленных различными углеводами;

- образование органоминеральных золей с полуторными окислами и глинистыми частицами; ускорение выветривания минералов за счет образования хелатных соединений;

- участие в ионнообменных процессах, т. е. значительное влияние на поглотительную способность почвы;

- влияние на питание растений как путем непосредственного поглощения (моносахариды), так и косвенным, через образование различных соединений (полисахариды);

- трансформация гумусовых веществ микроорганизмами ускоряется в присутствии углеводов как источника энергии и углерода.

Хотя вопросы о распространении углеводов в почвах, влиянии типа почвы на их содержание и распределение пока изучены недостаточно, в целом, можно сделать вывод о существенной роли углеводов в почвообразовании.

Гемицеллюлоза сопутствует целлюлозе и составляет 15-30% растительной массы.

Лигнин отличается высоким содержанием углерода, наличием бензольных колец с гидроксильными (ОН) и метоксильными (ОСН3) группами, которые входят затем как структурные компоненты гумусовых веществ. В растительных остатках содержание лигнина может достигать 35%.

Белки и аминокислоты – главные химические компоненты неспецифических органических веществ, содержащие азот и фосфор. Содержание белков в биомассах крайне неодинаково: древесина –

Дубильные вещества содержатся почти во всех растениях. Их много в коре древесных пород (5-20%), мало в травах и микроорганизмах.

Смолы, воски и дубильные вещества плохо разлагаются в почве, а в некоторых случаях угнетают почвенную микрофлору.

Зольные вещества составляют золу, оставшуюся после сжигания растительных и животных остатков. Содержание зольных элементов в живых объектах варьирует в зависимости от вида, возраста и среды обитания. В растительных остатках золы около 5%, в древесине мало, около 1%, в травах много, около 10%. Основную массу золы составляют Са, Mg, К, Na, Si, Н, S, Fe, Al, Мn и многие микроэлементы.

Ферменты определяют ферментативную активность почвенной массы, имеют биологическое происхождение и являются обязательными катализаторами всех биохимических процессов, происходящих при почвообразовании. Очень много ферментов участвуют в катализе процессов расщепления, превращения, минерализации органических веществ неспецифической природы и гумуса.

Фенолы представляют собой особый класс органических соединений. Фенольные соединения присутствуют во всех трех фазах почвы и участвуют в биологических, гидрологических, геологических, химических, биохимических и физико-химических процессах, происходящих в почве, подвергаясь многообразным метаморфозам биотического и абиотического синтеза и разложения. Вещества фенольной природы принимают участие в образовании органо-минеральных соединений. Почвенные фенолы существуют в нескольких формах: свободные, связанные и прочносвязанные с почвенной матрицей и не передвигающиеся в профиле почвы. Соотношение между ними определяется химической структурой фенолов и совокупностью почвенных условий.

Таким образом, все неспецифические органические вещества почв по их биохимической значимости в процессах почвообразования можно разделить на 5 групп:

1. Быстроразлагающиеся и поглощающиеся микроорганизмами – сахара и белки. Обеспечивают незамедлительное поступление в почвенный раствор соединений азота, фосфора и других биофильных элементов.

2. Разлагающиеся медленно, расщепляющиеся под действием ферментов и являющиеся основными источниками гумусообразования – целлюлоза, лигнин, гемицеллюлоза, пектин.

3. Вещества-ингибиторы, подавляющие микробиологическую деятельность, трудноразлагаемые: дубильные вещества, воски, смолы. Способствуют консервации органического опада, образованию органогенных генетических горизонтов.

4. Ферменты различной биохимической направленности.

5. Фенольные соединения различного структурообразующего и функционального действия.

В связи с высокой динамичностью количественной массы неспецифических органических соединений количество этих веществ в почвах варьирует в широких пределах. Считается, что около 10% определяемого в лабораториях гумуса составляют органические вещества неспецифической природы, полностью утратившие морфологические структуры исходных организмов. Неспецифические органические вещества почвы представляют интерес прежде всего как исходный материал для образования другой группы органических веществ, специфичных только для почвенных масс и носящих название – гумусовые вещества почвы.

Источник

Неспецифические органические соединения почв

ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ПОЧВ

Накопление углерода в почвах происходит в широких приделах табл. 1.

Таблица 1 —Запасы органического углерода (т/га)

в зональных и торфяно-болотных почвах (Орлов, 1995)

| Зона | Почвы | Запасы, т/га |

| Южная тайга Лесостепь | Дерново-подзолистые Торфяно-болотные Серые лесные Торфяно-болотные | от 124-180 до 1400-2000 от 200-280 до 4345 |

Поглощение углерода из атмосферы при фотосинтезе и возвращение его в атмосферу в результате окисления органического вещества в почве происходит в форме двуокиси углерода (СО2), а в гидросферу — в форме бикарбонатов (НСОз).

Органическое вещество почв представлено органическими остатками живых организмов, продуктами их метаболизма, а также специфическими органическими соединениями, носящими название почвенного гумуса. По современным представлениям все органические вещества, находящиеся в почвенной массе генетических горизонтов, делятся на две группы.

■ Неспецифические, т. е. вещества не почвенного происхождения, а имеющие фито-, зоо-, микробоценотическую природу и поступающие в процесс почвообразования как отмирающая биомасса (органические остатки) и как продукты жизнедеятельности живых организмов.

■ Почвенный гумус или специфические органические вещества почвенно-генетической природы, присущие только почвам.

Гумусообразование и гумусонакопление происходит только в результате почвообразовательного процесса, и не наследуется, как правило, от материнской почвообразующей породы, хотя, безусловно, материнские породы влияют на состав и свойства гумуса.

Из массы органических веществ биологического происхождения в почвоведении широко представлены углеводы (целлюлоза, моносахариды, дисахариды, гемицеллюлоза, пектиновые вещества), лигнин, белки, жиры, липиды, дубильные вещества, воски и смолы и др.

Углеводы — большая группа органических веществ, куда входят моносахариды, дисахариды, крахмал, целлюлоза (клетчатка), гемицеллюлоза и др. Большая часть приходится на долю целлюлозы. Особенно много ее в древесине — 50-60%. В листьях и травах ее содержится около 30%.

Углеводные компоненты, поступающие в почву с растительными и животными остатками, довольно быстро подвергаются различным превращениям: ферментативному гидролизу, окислению, конденсации. Их химическая трансформация в дальнейшем может происходить различными путями: а) в условиях высокой биологической активности наблюдается распад углеводных соединений до мономеров с их дальнейшей конденсацией; б) низкая биологическая активность способствует накоплению высокомолекулярных соединений за счет процессов ароматизации и карбоксилирования. Наиболее быстро процессам разложения подвергаются простые углеводы (моно- и дисахариды). Максимальное разложение углеводов наблюдается в первые три месяца при значительном накоплении новообразованных гемицеллюлоз.

Лигнин отличается высоким содержанием углерода, наличием бензольных колец с гидроксильными (ОН) и метоксильными (ОСН3) группами, которые входят затем как структурные компоненты гумусовых веществ. В растительных остатках содержание лигнина может достигать 35%.

Белки и аминокислоты — главные химические компоненты неспецифических органических веществ, содержащие азот и фосфор. Содержание белков в биомассах крайне неодинаково: древесина —

Смолы имеют различное химическое строение. Чаще всего встречаются в хвойных деревьях.

Воски выполняют функции защитных веществ, содержатся в незначительных количествах.

Дубильные вещества содержатся почти во всех растениях. Их много в коре древесных пород (5—20%), мало в травах и микроорганизмах.

Смолы, воски и дубильные вещества плохо разлагаются в почве, а в некоторых случаях угнетают почвенную микрофлору.

Зольные вещества составляют золу, оставшуюся после сжигания растительных и животных остатков. Содержание зольных элементов в живых объектах варьирует в зависимости от вида, возраста и среды обитания. В растительных остатках золы около 5%, в древесине мало, около 1%, в травах много, около 10%. Основную массу золы составляют Са, Mg, К, Na, Si, H, S, Fe, Al, Mn и многие микроэлементы.

Ферменты определяют ферментативную активность почвенной массы, имеют биологическое происхождение и являются обязательными катализаторами всех биохимических процессов, происходящих при почвообразовании. Очень много ферментов участвуют в катализе процессов расщепления, превращения, минерализации органических веществ неспецифической природы и гумуса.

Фенолы представляют собой особый класс органических соединений. Фенольные соединения присутствует во всех трех фазах почвы и участвуют в биологических, гидрологических, геологических, химических, биохимических и физико-химических процессах, происходящих в почве, подвергаясь многообразным метаморфозам биотического и абиотического синтеза и разложения. Вещества фенольной природы принимают участие в образовании органоминеральных соединений. Почвенные фенолы существуют в нескольких формах: свободные, связанные и прочносвязанные с почвенной матрицей и не передвигающиеся в профиле почвы. Соотношение между ними определяется химической структурой фенолов и совокупностью почвенных условий.

В связи с высокой динамичностью количественной массы неспецифических органических соединений количество этих веществ в почвах варьирует в широких пределах. Считается, что около 10% определяемого в лабораториях гумуса составляют органические вещества неспецифической природы, полностью утратившие морфологические структуры исходных организмов. Неспецифические органические вещества почвы представляют интерес прежде всего как исходный материал для образования другой группы органических веществ, специфичных только для почвенных масс и носящих название гумусовые вещества почвы.

Дюшафур выделил 3 группы форм гумуса. К первой группе относятся почти не разложившиеся или слаборазложившиеся остатки в основном растительного происхождения. Они образуют так называемый грубый гумус – лесные подстилки, степной войлок. Рассматривая грубый гумус под микроскопом, можно хорошо различить детали растительной ткани: конфигурацию клеток, толщину их оболочек и др. Вместе с тем обнаруживается, что наименее стойкие ткани – камбий, флоэма, паренхима первичной коры – разрушены.

Вторая группа состоит из остатков, которые образуют рыхлое черное вещество – модер. Под микроскопом видно, что это вещество состоит из измельченных и сильно измененных растительных остатков – мелких обрывков растительных тканей, лишь частично сохранивших реликты клеточного строения и обильно пропитанных новообразованными органическими соединениями.

Третью группу слагают специальные почвенные органические образования, в которых следы строения растительных тканей не обнаруживаются. Такая форма образует собственно гумус, состоящий из аморфных скоплений разной прозрачности и окраски: от хорошо прозрачных светло-желтых до плохо прозрачных темно-бурых. Гумусовые вещества в одних почвах диффузно распределены в почвенном матриксе, а в других – склеивают мелкие минеральные частицы, образуя гумус типа мулль.

Длительное водонасыщение почвы подавляет деятельность мезофауны и аэробных микроорганизмов, вследствие чего резко снижается интенсивность преобразования растительных остатков. В таких условиях из остатков гидрофильных растений, главным образом мхов, образуется торф, который характеризуется слабой разложенностью растительных остатков (менее 30 %) и волокнистым строением благодаря преобладанию мхов среди растений-торфообразователей. Органическое вещество почвы, состоящей из торфяных компонентов, называется гумусом типа мор. Между рассмотренными формами почвенного органического вещества существуют постепенные переходы.

Источник

НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕИЯ В ПОЧВАХ

КЛАССИФИКАЦИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ ПОЧВЫ

ОГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА ПОЧВЫ

На долю органических веществ приходится 5-95% общей массы твердой фазы почв. Их количественный и качественный состав определяет практически все агрономически ценные свойства почв. Перечень различных органических соединений, входящих в состав почв, очень велик, их содержание в почвах меняется в широких пределах – от нескольких % до следовых количеств – и определяется в основном процессами почвообразования.

В настоящее время органическим веществом почвы называют всю совокупность органических соединений присутствующих в почве, за исключением веществ, которые входят в состав живых организмов (рис.18).

Рисунок 18 – Классификация органических веществ почвы (по Д. С. Орлову)

Все органические вещества по своему происхождению, характеру и функциям делятся на 2 группы: органические остатки и гумус. Первую из них составляют остатки животных и растений, не утратившие исходного анатомического строения; в почвенных горизонтах А1-С. Это, в основном, остатки корневой системы растений.

ГУМУС – часть органического вещества почвы, представленная совокупностью специфических и неспецифических органических веществ почвы, за исключением соединений, входящих в состав живых организмов и их остатков.

Следовательно, гумус составляют индивидуальные органические соединения, находящиеся в форме органоминеральных образований.

В составе гумуса выделяют три группы соединений: специфические гумусовые вещества, неспецифические органические соединения и промежуточные продукты распада и гумификации. Третья группа включает в себя продукты частичного разложения органических остатков, которые по сумме признаков еще не могут быть отнесены к специфическим гумусовым веществам, но уже не являются веществами, характерными для живых организмов. Специфические вещества и неспецифические гумусовые соединения образуются в результате протекания процессов образования почв. Поэтому их содержание и состав полностью определяется условиями почвообразования.

Неспецифические гумусовые соединения синтезируются в живых организмах и поступают в почву в составе растительных и животных остатков. Специфические гумусовые вещества образуются непосредственно в почве в результате протекания процессов гумификации. Среди них выделяют гуминовые вещества, гумусовые кислоты и гумин.

ГУМИН, или негидролизируемый остаток – это та часть органического вещества почвы, которая нерастворима в кислотах, щелочах и органических растворителях.

Прогуминовые вещества сходны с промежуточными продуктами распада органических остатков. Их присутствие обнаруживается при детальном фракционировании выделенных из почвы препаратов.

ГУМУСОВЫЕ КИСЛОТЫ – класс высокомолекулярных азотсодержащих оксикислот с ароматическим ядром, входящим в состав гумуса и образующимся в процессе гумификации.

На основании различной растворимости в воде, кислотах и щелоча, а также спирте гумусовые кислоты подразделяют на гуминовые кислоты(ГК), гиматомелановые и фульвокислоты(ФК).

Гуминовые кислоты – группа темноокрашенных гумусовых кислот, растворимых в щелочах и не растворимых в кислотах.

Гиматомелановые кислоты – группа гумусовых кислот, растворимых в этаноле.

Фульвокислоты – группа гумусовых кислот, растворимых в воде, щелочах и кислотах.

Обычно при проведении анализов гумусовые кислоты экстрагируют из почвы растворами щелочей (0,1. 0,5 н. NaOH). При подкислении щелочной вытяжки до рН=1-2 ГК и гиматомелановые кислоты выпадают в осадок. В растворе остаются только ФК. При обработке образовавшегося осадка этанолом гиматомелановые кислоты переходят в спиртовой раствор, окрашивая его в вишнево-красный цвет.

ГК, обогащенные углеродом (преимущественно в черноземных почвах) в отечественной литературе называют черными, а в зарубежной – серыми. Черные и бурые ГК могут быть разделены методом высаливания: при обработке 2 н. раствором NaCl черные ГК коагулируют и выпадают в осадок.

Основное количество неспецифических органических веществ поступает в почву с растительным опадом и остатками корневой системы растений.

Химический состав остатков живых организмов в различных экосистемах имеет общие черты, хотя количественное содержание отдельных компонентов изменяется в широких пределах. Среди неспецифических органических веществ, поступающих в почву с остатками растительного происхождения, преобладают углеводы, лигнин, белки и липиды (табл. 3.6), остальные вещества содержатся в относительно небольших количествах.

Таблица 3.6-Среднее содержание основных органических компонентов в остатках некоторых растений, %(мас.) на сухое беззольное вещество

| Организмы | Зола | Углево- -ды | Лигнин | Белки и родствен-ные им вещества | Липиды и ду- бильные вещества |

| Бактерии | 2-10 | есть | 40-70 | 1-40 | |

| Водоросли | 20-30 | 55-70 | 10-15 | 1-3 | |

| Лишайники | 2-6 | 65-90 | 8-10 | 3-5 | 1-3 |

| Мхи | 3-10 | 45-85 | — | 5-10 | 5-10 |

| Папоротники | 6-7 | 40-60 | 20-30 | 4-5 | 2-10 |

| Хвойные: древесина хвоя | 0,1-1 2-5 | 60-75 30-40 | 25-30 20-30 | 0,5-1 3-8 | 2-12 5-20 |

| Лиственные: древесина листья | 0,1-1 3-8 | 60-80 25-45 | 20-25 20-30 | 0,5-1 4-10 | 5-15 5-15 |

| Многолетние травы: злаки бобовые | 5-10 5-10 | 50-75 40-35 | 15-25 15-20 | 5-12 10-20 | 2-10 2-10 |

Углеводы.Общее содержание углеводных компонентов в почвах колеблется от 5-7 до 25-30% от общего количества органических веществ, но их преобладающая часть находится в связанной форме. Углеводы входят в состав гумусовых кислот и гумина.

Свободные углеводы (не связанные с гумусовыми кислотами) активно участвуют в химических превращениях. Они образуют комплексные соединения с ионами тяжелых металлов, вступают в химическое или адсорбционное взаимодействие с глинистыми минералами, способствуя созданию почвенной структуры. При минерализации аминосахаридов высвобождается необходимый растениям азот. Углеводы – один из важнейших источников углерода и энергии для почвенных микроорганизмов. Кроме того, некоторые сахара стимулируют развитие корневых систем.

В почвах встречаются представители всех классов углеводов: моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Свободные моносахариды обнаруживаются в почвенном растворе в микроколичествах и быстро утилизируются микроорганизмами. Медленнее трансформируются олигосахариды, состоящие из 2-10 моносахаридных остатков. К олигосахаридам относятся сахароза, мальтоза, лактоза, целлобиоза и др. Полисахариды составляют главную массу углеводов во всех органических остатках и наиболее устойчивы в почвах. Среди важнейших полисахаридов, встречающихся в почвах, следует назвать целлюлозу, крахмал, хитин.

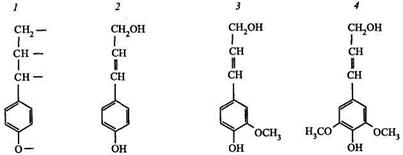

Лигнин.В общей массе органических соединений, поступающих в почву, доля лигнина составляет 15-30%. Лигнин — один из наиболее устойчивых к разложению компонентов растительных тканей. Его углеродный скелет сходен со скелетом ароматических продуктов деструкции гумусовых кислот, поэтому многие исследователи относят его к основным гумусообразователям. В основе строения макромолекулы лигнина лежит фенилпропановое звено С6 – С3 (рис. 3.4).

В качестве заместителей в ароматическом кольце могут быть атомы и группы: –ОН, CO–, –ОСН3; в пропановой цепочке –ОН, –О–, =С=О и др. Соотношение структурных единиц в лигнинах различного происхождения неодинаково. В древесине хвойных растений преобладают конифериловые структуры, в лиственных – синаповые (сиреневые), в травянистых растениях – n-кумаровые.

Рис. 3.4 — Структурные ядра молекул лигнина:

1 — фенилпропановое звено; 2 — n-кумаровый спирт; 3 — конифериловый

спирт; 4– синаповый спирт

Лигнин хорошо гумифицируется, причем его трансформация осуществляется как путем частичных изменений макромолекулы, так и путем распада до мономеров. При гумификации лигнина содержание углерода в нем постепенно падает, несколько снижается содержание водорода и количество гидроксилов, очень резко уменьшается количество метоксильных групп. Диметилирование – один из характерных элементарных процессов гумификации.

По мере развития процесса гумификации увеличивается число карбоксильных групп –COOH, становясь соизмеримым с количеством карбоксилов в гуминовых кислотах. После длительной гумификации в лигнине накапливается азот, количество которого соизмеримо с содержанием элемента в гумусовых кислотах.

Второй путь трансформации лигнина – распад до мономеров – сопровождается последующим деметилированием и окислением продуктов распада. Состав этих продуктов разнообразен. Об их наборе можно судить по тем низкомолекулярным соединениям ароматической природы, которые отщепляются от лигнина при мягком щелочном или кислотном гидролизе. К ним относятся n-кумаровый альдегид, конифериловый альдегид, сиреневая кислота, n-оксибензальдегид, n-оксибензойная кислота и другие.

Низкомолекулярные продукты распада лигнина легко вступают в реакции полимеризации и конденсации с аминокислотами и другими азотсодержащими соединениями. Конечными продуктами этих реакций могут быть азотсодержащие гетероциклы. являющиеся фрагментами молекул ГК.

Белки.Важнейшими неспецифическими азотсодержащими веществами, которые обнаруживаются в почвах в свободном состоянии, являются белки. Помимо них следует назвать аминокислоты, аминосахариды, нуклеиновые кислоты, хлорофилл, амины. Термин «свободное состояние» несколько условен, так же как и в отношении углеводов и других соединений. Он означает только, что то или иное соединение не входит в состав специфических гумусовых веществ. Большая часть таких «свободных» форм адсорбирована на поверхности глинистых минералов или образует нерастворимые соединения с минеральными компонентами почв.

Белки представляют собой полипептидные цепи, состоящие из остатков аминокислот. Простые белки – протеины – содержат только аминокислоты. Сложные белки – протеиды – содержат протеины и простетическую группу, в роли которой выступают углеводы, жиры, нуклеиновые кислоты и др.

Значительная часть почвенного азота представлена аминосахаридами. В почве идентифицированы D-глюкозамин, D-галактозамин и ряд других соединений. Аминосахариды входят в состав сложного комплекса полисахаридов, образующих клеточные стенки, мембраны, капсулы бактерий и грибного мицелия и выполняют роль аналогичную роли целлюлозы в высших растениях. Одним из полисахаридов является хитин, состоящий из остатков N-ацетилглюкзамина. Хитин образует наружный скелет насекомых. ракообразных и с их остатками попадает в почву. Поскольку хитин нерастворим в щелочах, его компоненты могут входить в состав почвенного гумина, или негидролизуемого остатка.

Под влиянием ферментативной деятельности микроорганизмов белки расщепляются на менее сложные компоненты, легко гумифицируются и минерализуются.

Липиды.В группу липидов включают все вещества, извлекаемые из почвы органическими растворителями. Это аналитическая группа веществ, объединяемая по характеру растворимости, а не по общему типу строения. Главными компонентами этой группы являются воска и смолы, извлекаемые из почв спиртобензольным экстрактом. Органические растворители извлекают из почв также углеводороды, в том числе полициклические, стероиды, глицериды, фосфолипиды, различные органические кислоты, включая феноксикислоты, а также пигменты и соединения других классов.

Воска образованны сложными эфирами высших жирных кислот и высокомолекулярных одноатомных (иногда двухатомных) спиртов. Кроме того, в составе восков всегда присутствуют свободные спирты и кислоты, а также углеводороды и различные примеси. Входящие в состав восков кислоты и спирты обычно представлены насыщенными соединениями с неразветвленной углеродной цепочкой и числом углеродных атомов от 12 до 34. В наибольших количествах присутствуют кислоты с числом углеродных атомов от 16 до 26, причем преобладают кислоты с четным числом углеродных атомов: пальмитиновая – C15H31COOH, стеариновая – C17H35COOH, арахиновая – C19H39COOH, бетеновая –C21H43COOH, лигноцериновая – C23H47COOH, церотиновая – C25H51COOH и др. Обнаружены в почвах и непредельные жирные кислоты, например олеиновая – CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7 – COOH.

Аналогичный характер имеют и высшие спирты, например цетиловый спирт CH3(CH2)14CH2OH. В торфяных восках были найдены спирты с длиной углеродной цепи С20, С22, С24, С25, С26, С28, С30. Такой состав восков указывает на их родство с восками растительных остатков, в которых преимущественно содержатся соединения, образованные насыщенными неразветвленными кислотами и спиртами с четным числом атомов углерода в молекуле.

В составе липидов встречаются вещества, стимулирующие рост растений, а также ингибиторы и токсины, как, например, диоксистеариновая кислота CH3(CH2)7CHOHCHOH(CH2)7COOH и масляная кислота CH3(CH2)2COOH.

Доля липидов в составе органического вещества минеральных горизонтов почв колеблется от 2-14 до 10-12% от его общего содержания. В органогенных горизонтах А0 и торфах липиды накапливаются в значительно больших количествах (до 15-20%).

Накопление липидов в гумусовых горизонтах почв обычно находится в обратной зависимости от степени гумификации и содержания гуминовых кислот. В серых лесных, черноземных, каштановых почвах с высокой степенью гумификации органического вещества доля липидов минимальна (2-4%). В тундровых, подзолистых и полупустынных почвах она повышается в 2-3 раза.

Источник