Верхний слой почвы, густо заросший травянистыми растениями, — основа плодородия

Верхний слой почвы, густо заросший травянистыми растениями, в почвоведении называется дерном. От плодородия этого горизонта зависит благополучие страны. Недаром еще Франклин Делано Рузвельт (тридцать второй президент США) говорил, что народ, разрушающий почву, в конечном счете уничтожает себя.

Процесс почвообразования: почему плодородие везде разное?

Для формирования почв на земном шаре характерны несколько этапов. Вначале происходило разрушение горных пород под действием перепада температур, ветра, воды. Мелкие куски образовывали рухляк – это первичные минералы (кварц, полевой шпат и др.). Он давал возможность поселиться органике.

Первыми переселенцами становились мхи, лишайники, микроорганизмы. Их жизнедеятельность меняла сам слой, он становился уже пригодным для существования в нем высших растений. Следующий этап уже зависел от климата: чем благоприятнее условия (выше температура, меньше влаги, отсутствие длительных морозов), тем легче и быстрее шел дальнейший процесс. То есть в южных районах почвы формируются быстрее, чем в северных. На почвообразовательный процесс влияет рельеф местности – склоны не могут впитывать влагу полностью, вода сбегает вниз, там застаивается: на склонах и в низинах почвы разные.

Подводя итог, можно сказать, что почвенные покровы разных местностей отличаются механическим составом – от песка до глины, по химическому – от дерновых до подзолистых, водным режимом – от нормально-естественного до избыточного. В чистом виде почвы встречаются очень редко, образуя различные подтипы под влиянием разнообразных природных факторов.

Как называется верхний слой почвы?

Почвенный профиль (разрез по вертикали) имеет несколько слоев, называемых горизонтами. Верхний плодородный слой почвы (горизонт) называется гумусовым, следующий – переходным, последний – почвообразующим.

От толщины и состава (плодородия) гумусового горизонта зависит будущее планеты. Неразумное влияние человека пагубно сказывается на состоянии почвы — неправильное владение приемами возделывания почвы для получения сверхвысоких урожаев разрушает гумусовый слой, происходит его эрозия. Вырубка лесов и частые пожары изменяют зеленый облик планеты. Ветер и осадки довершают разрушение.

Над плодородием почв трудятся живые микроорганизмы. Средой их жизнедеятельности служат: растительные остатки (трава, сено, опавшие листья, ветки, грибы), животные остатки (черви, насекомые, бактерии, микроорганизмы). Органика и химические соединения, называемые гумусом, и составляют гумусовый горизонт. Микрофлора и микрофауна, трудящиеся над образованием и восстановлением плодородных почв, называются микробиоценоз.

Слои плодородной почвы

Мульча — первый слой плодородной почвы.

Этот слой находится у нас под ногами – растительно-животные остатки. Под их слоем живут жуки, разнообразные черви, мушки, блошки. Их количество может достигать нескольких тонн на один гектар. Все это огромное количество малых существ ведет достаточно активный образ жизни: они двигаются, едят, размножаются, справляют свои естественные потребности, умирают, в конце концов. Их останки разлагаются до первичного состояния. Верхний слой почвы, густо заросший травянистыми растениями, развивается только при благоприятных условиях.

Биогумус – второй слой плодородной почвы.

Он состоит из отходов жизнедеятельности микрофлоры и микрофауны первого слоя, останков их самих, растительных останков. В некоторых местностях его толщина значительна – до 20 сантиметров. Биогумус служит средой, благодаря которой растения не только получают полноценное питание, но и сохраняют (развивают) свой иммунитет.

Нелепое глубокое перепахивание (перекопка) уничтожают слой биогумуса, а семена, посеянные после этого процесса, дают хилое растение.

Биоминеральный (третий) слой плодородной почвы.

Верхний слой почвы, густо заросший травянистыми растениями, слой мульчи предохраняет почву от высыхания с одной стороны, с другой – позволяет влаге проникать глубоко внутрь. При этом вглубь переносятся и разложившиеся останки растений вместе с биогумусом. Биохимические реакции, происходящие в этом слое, накапливают биоминеральные удобрения для роста растений. Корни растений, глубоко проникая в почву (почти на такую глубину, как и высота растений), из этого слоя получают полноценное питание.

Четвертый слой плодородной почвы – гумусный.

В нем работают микроорганизмы в условиях ограниченного доступа воздуха и влаги, создавая уникальные углеводородные соединения, углекислый газ, метан и горючие биогазы. Процесс этот называется биосинтезом, именно он создает биоазотные накопления. Этот слой с одной стороны согревает растения, а с другой – растения, так же как микрофлора и микрофауна, поглощают выделяющийся углекислый газ и метан. Тем самым образуются почвенные биоазотные накопления.

Подпочва, глина – пятый слой плодородной почвы

Он регулирует влагообмен и газообмен на глубине более 20 см.

Классификация российских почв по В. В. Докучаеву

Василий Васильевич Докучаев (1846-1903), геолог и почвовед, создал классификацию российских почв. Среди почв по составу он выделял следующие: глинистые, песчаные, суглинистые, торфяные, известковые, дерновые, супесчаные.

Это плодородные, богатые питательными элементами, но сложные в обработке почвы. После высыхания они становятся очень плотными. Для улучшения их структуры нужно ежегодно проводить комплекс агротехнических мероприятий: перекопка, внесение листопадной земли, навоза, золы и торфа.

Это рыхлые, легко пропускающие воду почвы. Они обеднены калием и магнием, требуют внесения опада, минеральных удобрений (малыми дозами) и дерновой земли. Только в этом случае можно получить заросший травой верхний слой почвы.

Эти почвы относятся к очень плодородным: они воздухопроницаемы с одной стороны, а с другой – хорошо удерживают влагу. Но если их очень часто перекапывать сверху образуется плотная корка, препятствующая поступлению влаги.

В этих почвах катастрофически не хватает кальция и калия, мало фосфора. Но если добавить песок, известь и минеральные удобрения – через некоторое время почва станет однообразной и очень плодородной.

Таких почв достаточно много в России. В их составе – половина известь, остальное глина или песок. Корни растений в этом случае получают мало воды, ее задерживает корка на поверхности.

Верхний слой почвы, густо заросший травянистыми растениями, – это определение дерна. Такие почвы образовались на обширных открытых территориях от Петербурга до Калининграда и на Камчатке. Влага и обилие луговых трав создавали особый микроклимат в плодородном слое, который обогащает посаженные растения минералами и органикой так же хорошо, как и чернозем. Эти почвы издавна используются как сенокосные и пастбищные.

Эти земли легко впитывают влагу, не образуя корки. Они очень быстро прогреваются. Агротехнические приемы для них – внесение торфа, компоста и навоза.

Современная классификация почв

С 50-х годов двадцатого века была установлена новая систематизация почв, учитывающая диагностические показатели по учету режимов почвообразования и современные экологические условия.

Новейшая классификация издана в 2000 году. Она называется профильно-генетической и учитывает строение профиля почв и его свойств.

Источник

Из чего состоит почва: слои почвы в разрезе с названиями и описаниями

Содержание:

Почвенно-растительный слой – это образование, сформированное вследствие взаимодействия органических и неорганических элементов природы. Мертвые частицы называют неорганическими, живые – органическими. Почву относят к природным телам, покрывающим земную поверхность. Ее основное свойство – плодородность. Оно отличает почвы от горной породы.

В состав почвенного слоя входит гумус, который также называют перегноем. Именно перегной обеспечивает плодородие земли, которое является одним из основных богатств природы. Почвенный слой на поверхности суши земли образован несколькими слоями, на его формирование уходит много времени. За сотню лет происходит увеличение мощности слоя максимум на два сантиметра.

Из чего состоит почва, слои почвы в разрезе

Почва имеет многослойную структуру. Рассмотрим основные четыре слоя:

- Поверхностный почвенный слой называют пахотным. Он является максимально ценным, содержит питательное вещество, отличается плодородностью. Наличие органических веществ объясняется тем, что в пахотном слое отмирают микроорганизмы и растения. Вещества имеют свойство накапливаться, чтобы стимулировать дальнейшее образование почвы.

- Подзолистая прослойка находится под поверхностным слоем. Для нее характерен белесый цвет, отсутствие плодородности. В основе формирования – материнская порода. Обилие кислотных выделений растительного характера и чрезмерные атмосферные осадки промывают материнскую породу, формируя подзолистый уровень. Теория указывает на негативное влияние этого уровня на растительность. Он считается опасным для корневой системы.

- Иллювиальная прослойка отличается плотностью. Формируется за счет поступления с влагой определенных элементов, содержащихся в поверхностных уровнях. Это глинистый горизонт, богатый алюминием, окисленными частицами железа. Он ядовитый для корней любого растения.

- Материнские породы лежат в основе образования всех верхних прослоек. Их химический состав заранее определяет степень плодородия почвы. Пахотный слой не может быть более питательным, чем материнский уровень.

Из каких веществ состоит почва, что не входит в состав почвы

Почва, которая используется в сельском хозяйстве для выращивания культур, не является полностью твердой. Количество твердых частиц пропорционально количеству пор, содержащих воду и воздух. Наиболее значимыми для плодородия почв твердыми веществами являются глины и соединения живых организмов. Плодородная земля содержит поры и твердые вещества в равных долях. Органические соединения пахотного слоя почвы включают множество различных бактерий, мелких животных и растительных корней.

К неорганическим составляющим следует отнести:

- Песчаный и глинистый состав. Все почвы основываются на песке и глине;

- Частицы воздуха. Они обеспечивают дыхание корневой системе и животным, проживающим в земле;

- Воду с элементами минеральных солей. Растения через корни всасывают воду и соли, напитываются, получают силы для роста;

- Гумус или перегной. Содержание минеральной соли в почвах крайне низкое, каждое растение постоянное использует соли. Для пополнения запасов этого элемента животные и растительные остатки образуют перегной. Происходит их постепенный процесс трансформации в минеральную соль;

- Гранит не входит в состав почвы.

Слои почвы по порядку, от чего зависит цвет почвы

Цвет почвенного слоя напрямую зависит от содержания гумуса. Если в земле перегной находится в небольшом количестве, то она имеет светлый оттенок. Чем больше перегноя будет в составе почв, тем темнее они будут.

Количество гумуса также сказывается на плодородии. Самой плодородной почвой считается чернозем. Он получил свое название ввиду максимально темного, практически черного цвета. Это говорит о большом количестве перегноя.

Порядок слоев почвы всегда одинаковый, но только в верхнем, пахотном уровне происходит выращивание культур. Повышают плодородность почв с помощью рыхления и измельчения. Эти задачи выполняют почвенные жители. К ним можно отнести кротов, червей, мышей, медведок.

Источник

Как образуется почва и сколько в ней слоев?

Почва формируется комбинацией таких факторов, как климат, выветривание материнских пород и живых организмов в течение определенного периода времени. Почва состоит из шести слоев.

Хотя в наше время многие из нас живут в бетонных джунглях, мы все еще не достигли поколения, которое не знало бы, что такое почва! Это хорошо, потому что почва так же необходима для жизни, как солнечный свет и вода. Подобно тому, как атмосферу можно сравнить с одеялом, обернутым вокруг земли, почва — это одеяло для поверхности земли. Конечно, грязь может испачкать вашу одежду, но она также необходима для поддержания жизни на Земле.

Если бы не было почвы, как бы росло большинство сельскохозяйственных культур? Если бы не было сельскохозяйственных культур, что бы ели люди и травоядные? Если бы не было травоядных, что бы ели хищники?

Что такое почва?

Почва — это естественная смесь минералов, органических веществ, жидкостей и газов. Почва имеет определенную форму, состав и структуру, но этот состав варьируется от места к месту. Как и наша флора и фауна, почва также невероятно разнообразна. Более того, почва не имеет одинаковой глубины во всем мире. В областях, где обнажена коренная порода, почвы нет, но в других областях почва может уходить на глубину до 10 метров от поверхности.

Средний состав почвенных ингредиентов (в процентах)

- 45% Минералы: минералы включают глину, песок, ил, гравий и камни. Эти минералы придают текстуру почве.

- 25% Вода: количество воды варьируется в зависимости от удерживающей способности почвы и осадков.

- 25% Воздуха: воздух и вода занимают поры почвы. Это важно для роста растений и выживания других живых организмов в почве.

- 5% Органическое вещество гумуса: гумус состоит из мертвых растений и животных, а также миллиардов микроорганизмов.

Как образуется почва?

Почва — это результат взаимодействия многих факторов в течение длительного периода времени. Эти факторы — климат, живые организмы, ландшафтное положение и материнская порода.

1. Климат

Климат — главный фактор, определяющий состав почвы. Климат определяет, какие виды растений и животных могут существовать в данной экосистеме почвы. Климат влияет на температуру почвы, химическое выветривание и осадки. Теплый и влажный климат, например, в тропиках, ускоряет рост растений и производство органических веществ, по сравнению с холодным климатом, где рост идет медленно и осторожно. Дождь вызывает вымывание или осушение минералов, тем самым унося их глубоко в почву. Климатические условия, такие как дождь, замерзание и таяние, приводят к разрушению материала материнской породы.

2. Материнская порода

Материнская порода состоит из минералов, таких как вулканический пепел, выветрившиеся породы и отложения, которые осаждаются воздухом и водой, которые разрушаются, образуя почву. Этим и объясняется название «родитель», поскольку эти материалы порождают свое потомство — почву. Почва развивается быстро, если породы более проницаемы для воды, по сравнению с глинистыми породами.

3. Живые организмы

Когда листья, ветки, кора или плоды падают с растения, они превращаются в перегной в результате естественного разложения. Они разлагаются микроорганизмами, грибами, бактериями и дождевыми червями, которые выделяют азот и серу, которые могут использоваться растениями. Это делает почву богатой питательными веществами. Гумус и корни растений помогают удерживать частицы почвы вместе, предотвращая эрозию.

4. Ландшафтные позиции

От крутизны, формы и длины склонов зависит, как вода поступает в почву или выходит из нее. Если уклон слишком крутой, вода начинает стекать с почвы, размывая верхний слой гумуса и делая почву менее питательной для роста растений. На больших высотах почва может быть слишком сухой, а в более влажных местах может не быть надлежащего баланса почвенного кислорода, питательных веществ и воды.

5. Время

Время отвечает за формирование горизонта. Чем дольше почва подвергается действию упомянутых выше почвообразующих факторов, тем больше будет развитие и состав почвы. Почвам на крутых склонах и в ветреных районах требуется больше времени для формирования из-за непрерывной эрозии по сравнению с более старыми и физически стабильными территориями.

Слои почвы или почвенные горизонты

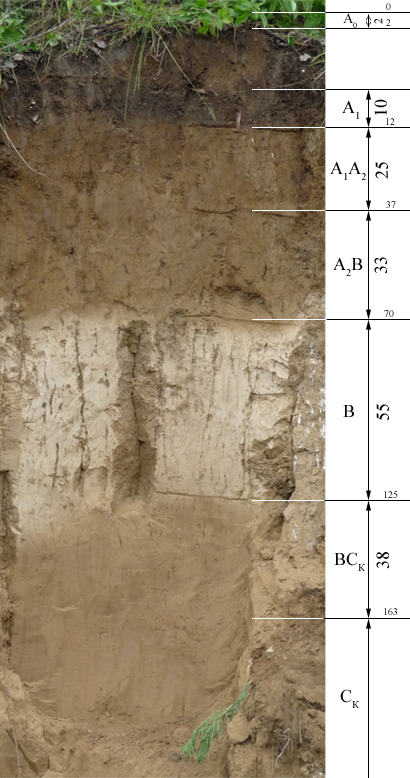

Если вы посмотрите на яму с грунтом, вы заметите различные слои грунта разного цвета и текстуры. Эти слои известны как почвенные горизонты. Эти разделения слоев называются профилем почвы. Эти слои можно определить по разнице в цвете, текстуре, толщине и структуре. Слои классифицируются заглавными буквами — A0, Ad, А1, А2, В и С. Вместе они называются главными горизонтами.

A0: лесная подстилка, в травянистых сообществах очёс. «Органогенный горизонт», сложенный из неразложившегося полностью опада.

Ad: дернина густо пронизан живыми корнями растений, если потянуть руками за стебли травянистых растений, то её слой отделяется от остальной части почвы.

А1: перегнойный, или гумусовый горизонт, образуется при накоплении остатков растений и животных и преобразовании их в гумус.

А2: известный как недра, это область, где накапливаются выщелоченные минералы. Обычно он плотный, светлый и с низким содержанием органических веществ.

В: субстрат, состоящий из дезинтегрированного материнского материала, с меньшим количеством глины и других отложений.

С: последний слой почвы — это коренная порода. Коренная порода — самый глубокий и твердый слой, и вообще не считается почвой!

Кто бы мог подумать, что в почве может быть столько слоев! Помогать растениям расти — важнейшая обязанность, поэтому вполне логично, что в «грязи» мира есть некоторые нюансы и сложности. Как и вино, почва требует времени, чтобы сформироваться и достичь своего пика. В конце концов, это нелегкая работа — буквально держать все вместе!

Источник