Огород Черноземья России

В этой книге вы сможете узнать очень много полезной информации о том, как выращивать различные растения, включая правила полива и влияние особенностей почвы на урожайность и так далее. В книге содержится большое количество оригинальных рецептов различных блюд, приготовленных из овощей. Растения, которые помогут вам излечиться от болезней, сведения из истории огородничества в нашей стране – и это еще далеко не все.

Оглавление

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Огород Черноземья России предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

Зона — понятие географическое, это определенный почвенно-климатический пояс со своей растительностью. Север — это холодный и холодно-умеренный пояс с отдельными очагами земледелия, где есть область вечной мерзлоты с преобладанием мерзлотных почв, со скудным тундровым растительным миром, и лесные области с подзолистыми почвами. Северные культуры холодостойки и не требуют плодородных почв. Это репа, брюква, редька, капуста, картофель, шпинат, лук на перо.

Нечерноземье — зона подзолистых почв и подзолов, буроземов, суглинков, бедных перегноем — гумусом, плодородным слоем земли. Здесь выращиваются культуры со средне продолжительным и длинным вегетационным периодом. Об этих зонах, распространенных в них овощных растениях мы вели речь в двух предыдущих книгах серии об огородных культурах России.

Уже само название — Черноземье говорит само за себя — зона, богатая черноземными почвами. Чернозем — черная земля. Главная особенность черноземов — большое содержание в них гумуса — до 10–15 %, что обуславливает их высокое плодородие. Черноземы — объединяющее понятие. Под ними скрываются самые разнообразные почвы — пойменные, болотные^ степные черноземы, горные луговые, разреженных лиственных лесов с богатым травянистым покровом, почвы горного Алтая, владимирские ополиты — естественные безлесые участки в южной части лесной зоны европейской России. Это выщелоченные и типичные серые лесные почвы, это и обыкновенные черноземы, распространенные в Западной Сибири, имеющие темно-серую окраску.

Черноземы характеризуются мощным гумусовым слоем — от 30 до 150 см Формируясь в условиях более мягкого и влажного климата, они почти не промерзают, быстро оттаивают, получают большое количество влаги.

Черноземы начинаются южнее Курска, Воронежа, Ульяновска, сначала обедненные, далее более богатые гумусом. Черноземные почвы занимают территорию, включающую нижний Дон, нижнее Заволжье, южную окраину Западно-Сибирской низменности, западную половину Северного Кавказа. Дальше к востоку они уже встречаются островками в южных районах средней Сибири и в Забайкалья. Черноземная зона сужена на Волге, между Саратовом и Вольском, и на южном Урале, к востоку от Оренбурга. К югу от зоны сплошного распространения черноземных почв черноземы занимают обширные пространства западного предкавказья от Ростова до Новороссийска на западе и от Сальска до Грозного на востоке.

Вся почва переполнена прожилками и клубочками псевдомицелия, прорыта снизу доверху вертикальными ходами червей. Черноземы Сибири сильно разнятся от черноземнов европейской части России. У них меньшая мощность плодородного слоя — 30–40 см, промерзающего во время суровой зимы, непрочная структура, ясно выраженная солонцеватость.

Особенно мощными, плодородными являются речные почвы — лугово-черноземные. Однако они проявляют признаки засоленности. В надпойменных зонах Дона, например, широко распространены песчаные черноземные почвы — серопески.

Черноземная зона является основной областью производства зерна, главным образом, пшеницы. Здесь хорошо развито животноводство, выращиваются кормовые культуры, кукуруза, подсолнечник, соя и другие овощи. В Черноземной зоне возможны повторные и уплотнительные посевы для получения двух урожаев в год. Основное удобрение — навоз, из минеральных используются фосфорно-калийные удобрения, особенно суперфосфат.

По составу почвенного покрова и другим природным и хозяйственным условиям черноземная зона подразделена на несколько природно-хозяйственных областей: Волго-Донская степная, Заволжско-Сибирская, Сибирско-Алтайская, Средне-Сибирская.

К исконно черноземным областям России относятся Воронежская, Курская, Тамбовская, Пензенская области. Это юг лесной зоны, лесостепь. Здесь не было мелких деревень, люди жили в больших селах, среди больших распаханных пространств. Здесь теплее, чем в Костроме, Вологде или на Вятке. Это так называемый Центрально-Черноземный район.

Волго-Донская почвенная область охватывает черноземные районы нижнего Дона и нижнего Поволжья. В ее состав входят северная полоса Ростовской области, черноземные районы Волгоградской области, черноземы правобережья Саратовской области.

Климат области континентальный, теплый, сухой, количество осадков около 400 мм. Зима наступает в декабре, с середины декабря устанавливается более-менее устойчивый снежный покров. Но в южных районах часто бывают оттепели. Максимальная высота снежного покрова — 20 см, на юге области — 10 см. Средняя температура января — от 6 до 13 °C. Весна наступает в начале—середине марта. Весна довольно короткая, засушливая погода устанавливается уже в конце апреля. Температуры воздуха бывают достаточно высокими.

Лето длится с мая до октября. Средняя июльская температура плюс 21–24 °C. С июля по август выпадает в среднем 112–140 мм осадков. Самый дождливый месяц июнь. Июль жаркий, с суховейными ветрами.

Осень продолжается по первую декаду декабря. Осенний период отличается неустойчивостью погоды, с частой сменой тепла и холода, частыми дождями. В ноябре выпадает снег.

Для почвенного покрова характерны обыкновенные и южные черноземы. На юге Ростовской области распространены кавказские черноземы. В пойме Волги и Дона, а также других рек распространены луговые, лугово-болотные почвы, лугово-черноземновидные, солончаки, солонцы. На песках преобладают почвы с небольшим содержанием перегноя — серопески.

На огородах выращивают кукурузу, подсолнечник, столовую свеклу. В южной части Ростовской области самые благоприятные условия для развития картофеля и овощей — баклажанов, перца, томатов, огурцов и др.

Заволжско-Уральская черноземная область занимает низкое Заволжье, Общий Сырт, долину Урала в его верхнем течении, южную часть Уральского хребта и юг Зауральского плато. В ее состав входят черноземные районы левобережья Саратовской области и вся Оренбургская область.

Климат теплый, континентальный. Среднегодовое количество осадков 350 мм. Зима, продолжающаяся с середины декабря до середины марта, довольно холодная, со средней температурой января минус 12–15 °C. Снежный покров сохраняется в течение 130–140 дней. Максимальная его высота 40–50 см. Весна начинается со второй декады марта, снег быстро сходит. Заморозки прекращаются в начале третьей декады апреля. В первых числах мая уже может установиться засуха. Лето, начинающееся с мая, отличается засушливостью, суховейными ветрами. Средняя температура июня 21–22 °C. За лето выпадает 110–120 мм осадков. Осень начинается в конце сентября, тогда же появляются заморозки.

На севере Оренбургской области распространены тучные и выщелоченные черноземы, содержание в них перегноя составляет 15–17 %. В западном и центральном районах Оренбургской области, как и на севере Саратовского Заволжья, почвенный покров состоит из обыкновенных и южных черноземов. В обыкновенных черноземах содержание перегноя составляет 6–7 %. Здесь широко распространены бахчевые культуры.

Челябинская, Курганская, южные районы Омской и Новосибирской областей, Алтайский край — это Сибирско-Алтайская черноземная почвенная зона.

Климат здесь континентальный, зима суровая, средние температуры января минус 17–20 °C. Минимальные доходят до минус 40–43 °C. Высота снежного покрова 20–40 см. Весна начинается с середины апреля и характеризуется неустойчивостью погоды, засухами. Средняя июльская температура около 20 °C. Бывают засухи и суховеи. Зима приходит в конце октября. Почвенный покров — обыкновенные и южные черноземы. Много солонцеватых почв и солончаков. Здесь благоприятные условия для выращивания кукурузы, свеклы и др. овощей.

Есть и зона степных черноземов, куда входят Черноморская низменность, Предкавказская наклонная равнина, низкое Заволжье, южные районы Западной Сибири. Почвообразующие породы здесь — лёссы и лёссовидные карбонатные суглинки.

В большей степени все, что мы пишем о возделывании овощей на огороде, относится к Центрально-Черноземной зоне. На нее мы ориентируемся, давая сведения о сроках посадки, перечисляя приемлемые для выращивания в ней сорта.

Источник

«Черный бриллиант»: где в России самая плодородная земля

Россия в числе мировых лидеров по площади, занимаемыми благоприятными для ведения сельского хозяйства землями. Но наибольшую ценность представляют российские черноземы, которые были удостоены высшей награды на Всемирной выставке в Париже.

Все дело в органике

Разнообразие почв в России поражает: бурые и серые, тундровые и полупустынные, глеевые и каштановые, дерново-подзолистые и черноземы, а в субтропических районах нашей страны присутствуют даже красноземы и желтоземы. Иногда на небольшой площади разные виды земель чередуются как лоскутное одеяло.

Разумеется, самыми плодородными считаются черноземы – почвы с высоким содержанием кальция и гумуса (основное органическое вещество, питающее высшие растения). Знаменитый русский почвовед Василий Докучаев характеризовал их так: «Чернозем для России дороже всякой нефти, всякого каменного угля, дороже золотых и железных руд; в нем — вековечное неистощимое русское богатство!».

Черноземы – рыхлая, легкая и пористая почва, хорошо пропускающая воду к корням растений. Занимают они около 10% площади страны, но урожайность здесь значительно выше, чем на других видах почв. К примеру, если на нечерноземных почвах с одной сотки можно в лучшем случае собрать 700 килограмм картофеля, то на черноземах эта цифра может быть вдвое больше. К сожалению, искусственно воссоздать такую почву невозможно.

Наиболее пригодная зона для формирования черноземов – южные участки лесостепей, там, где достаточно тепла и влаги, но в то же время отсутствует промывной режим. Это обеспечивает благоприятные условия для разложения и накопления органики, которая и создает биомассу черноземов.

Не первые, но в лидерах

Бытует мнение, что плодородные сельскохозяйственные угодья в России составляют чуть ли не половину аналогичного земельного фонда планеты. Это опровергли картографы из Геологической службы США (USGS), которые недавно составили почвенную карту Земли с помощью спутниковых снимков Landsat.

Американские специалисты выяснили, что в настоящий момент на планете насчитывается 1,87 млрд га плодородных сельскохозяйственных земель, что примерно на 350 млн га больше, чем считалось ранее. Точность этих расчетов оценивается в 92%.

Согласно полученным данным, наибольшую площадь плодородных земель имеет Индия – 179,8 млн га или 9,6% всей мировой площади, за ней следуют США с 167,8 млн га (8,9%), третью позицию занимает Китай – 165, 2 млн га (8,8%) и только на четвертом месте расположилась Россия, имеющая в своем активе 155,8 млн га (8,3%).

А вот по параметрам соотношения площади пригодных для возделывания земель ко всей территории страны другие лидеры. Так, в Сан-Марино, Венгрии и Молдове примерно 80% земель имеют статус плодородных, на 10% меньше у Бангладеша, Ирландии и Украины. Для сравнения, в Китае и США всего 18% земель могут называться плодородными.

«Черный бриллиант»

Карта черноземов на территории России выглядит как широкая полоса, вытянутая с запада на восток от границ Белоруссии и Украины. С севера она упирается в условную линию, протянувшуюся от Орла через нижнее течение Камы к Новосибирску, с юга ограничена Доном, Кубанью и верхним течением Кумы и Терека, на востоке черноземы добираются до предгорий Алтая.

Качество черноземом везде разное, что во многом объясняется геологическими и климатическими особенностями регионов. Самые плодородные почвы расположены на территориях Курской, Воронежской и Тамбовской областей – так называемый пояс богатых черноземов. Впрочем, ученые заявляют, что эти почвы за последние 100 лет обеднели на 70% – это последствия бесконтрольного использования химикатов, минеральных удобрений, а также ведения интенсивного земледелия.

Но еще в конце XIX столетия российские черноземы для зарубежных геологов и почвоведов являлись эталоном. Наглядное тому подтверждение – привезенный на Всемирную выставку в Париже монолит чернозема, взятого из Панинского района Воронежской области. Он представлял собой огромный куб, каждая грань которого была длиной в сажень (чуть более 2-х метров).

По итогам голосования «черный бриллиант» (так западные эксперты окрестили монолит российского чернозема) завоевал Золотую медаль Всемирной выставки. Восемь с лишним кубометров русской земли сначала собирались разделить между различными участниками выставки, но в конце концов он, неделимый по жребию, был дарован Сорбонне.

К сожалению, в 1968 году, когда начались столкновения между парижской полицией и студентами Сорбонны, куб воронежского чернозема был уничтожен. Однако заботливые французские ученые все же собрали и сохранили небольшие фрагменты «черного бриллианта» (наиболее крупный кусок чернозема имел размер 60×40×30 см), которые и по сей день хранятся в Национальном агрономическом институте Франции.

В начале нового тысячелетия воронежский чернозем, носивший титул эталона более столетия, был вынужден уступить пальму первенства чернозему с Тамбовщины. На это событие повлияла презентация метровой вертикальной пробы земли из Ржаксинского района Тамбовской области, прошедшая в Московском политехническом институте в 2003 году. Присутствующие на выставке агрономы и сотрудники музея единодушно признали экспонируемый образец новым «эталоном плодородных почв России».

Но легендарный воронежский монолит все же не забыт. Скульптурная композиция в виде земного шара с колосьями, покоящегося на гранитном кубе, возведенная в 2013 году в поселке Панино, увековечила в памяти потомков легендарный «черный бриллиант».

Источник

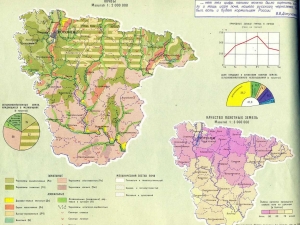

Почвы Воронежской области

Общая характеристика почв Воронежской области.

Почвы незаменимы для жизни человека, сельского и лесного хозяйства, экологического благополучия. Более 80% территории Воронежской области покрывают черноземы – самые плодородные почвы на Земле. Земельный фонд области равен 5,22 млн га.

Сельскохозяйственные угодья занимают 88,8% земель. Под ними доминируют черноземные почвы (84%). Это черноземы обыкновенные, южные, оподзоленные, выщелоченные, типичные, солонцеватые, лугово-черноземные. Пойменные луговые почвы (4,6%) также имеют высокое плодородие. На низкопродуктивные песчаные, засоленные почвы, солоди и солонцы, почвы оврагов и балок приходится десятая часть сельхозугодий.

Воронежская область распахана на 62,7%. На душу населения приходится около 1,3 га пашни.

Территория области делится по характеру почв на лесостепную и степную части. Первая относится к Окско-Донской провинции с распространением умеренно промерзающих типичных, выщелоченных, оподзоленных черноземов и серых почв лесостепи. Вторая – к Южнорусской провинции с распространением южных и обыкновенных черноземов степной почвенно-биоклиматической области.

Почвы Воронежской области зональны, что прослеживается в смене подзон типичных и обыкновенных черноземов с северо-запада на юго-восток.

В каждой подзоне почвенный покров подчинен местным закономерностям: высоте местности, прошлой и настоящей естественной растительности, экспозиции склонов, почвообразующим породам, уровню грунтовых вод, хозяйственной деятельности людей.

Хорошо заметна связь почвенного покрова и высоты местности. Так при движении с Окско-Донской низменности на Среднерусскую возвышенность от Панино до Нижнедевицка абсолютная высота изменяется от 140 до 270 м. На Окско-Донской низменности развиты гидроморфные черноземно-луговые и полугидроморфные лугово-черноземные почвы с комплексами засоленных, осолоделых и заболоченных почв. На Среднерусской возвышенности преобладают автоморфные черноземы в сочетании с черноземами выщелоченными и серыми лесостепными почвами.

На Окско-Донской низменности комплексность почв связана с западинным рельефом, на Среднерусской возвышенности пестроту почвенного покрова усугубляет сильная расчлененность территории.

На левобережье Дона и Воронежа, особенно в Новоусманском, Рамонском, Лискинском и Каширском районах проявлена меридиональная смена почв. На наиболее низких уровнях (в поймах) – аллювиальные дерновые, аллювиальные луговые, лугово-болотные, пойменно-лесные почвы. На первой и второй надпойменных террасах распространены дерново-лесные и серые лесные легкие почвы. На третьей террасе – лугово-черноземные почвы и типичные черноземы. На окраинной части водораздела находятся черноземы тяжелосуглинистые, которые тянутся 3 — 5 километровой полосой, окаймляя собой междуречья с черноземно-луговыми и лугово-черноземными почвами Окско-Донской низменности. Далее на восток развиты среднемощные и среднегумусные типичные черноземы.

Экспозиционные различия проявляются на западном и восточном склоне Среднерусской возвышенности. Восточный сколон более сухой и как следствие почвы на нем менее выщелочены. Это типичные среднемощные среднегумусные черноземы, часто с пятнами солонцеватых почв. Западный склон более увлажнен, поэтому на нем преобладают выщелоченные мощные мало- и среднегумусные черноземы, а также типичные серые лесостепные почвы.

Почвы северных и южных склонов также имеют различия. На северных развиты менее смытые и более плодородные варианты почв, на южных они соответственно менее мощные и гумусированные.

Возвышенные элементы рельефа заняты автоморфными (генетически самостоятельными) почвами. Пониженные участки – гидроморфными (генетически подчиненными) почвами.

В почвенных подзонах представлена не одна преобладающая почва (использованная для названия подзоны), а целая комбинация почв, образующих связи с элементами рельефа, и комплексы чередующихся участков почв на фоне преобладающего типа (например, солонцы на фоне чернозема обыкновенного).

Почвы Воронежской области

Зональные типы почв

Черноземные почвы

Черноземные почвы — одни из самых плодородных почв России и мира. Черноземные почвы на территории Воронежской области распространены очень широко.

Исследование черноземов Воронежского края В.В. Докучаевым, Н.М. Симбирцевым, П. А. Костычевым сыграло решающую роль в становлении почвоведения. При изучении чернозема разрабатывалось само понятие «почва», законы ее строения и развития.

Почвообразование на большей части территории ведется на лёссах и лёссовидных суглинках. Почвообразующие породы, как правило, содержат карбонаты.

В наше время естественная лесная и лесостепная растительность сохранилась только в неудобных для сельского хозяйства и заповедных местах.

Сейчас общепринята растительно-наземная теория происхождения черноземных почв. Она объясняет его возникновение поселением лугово-степной растительности на лессах и лессовидных суглинках.

Степная растительность дает ежегодно 100-200 ц/га опада, из которых 40-60% составляют корни. Опад очень богат зольными элементами и азотом. Разложение его происходит в оптимальных условиях увлажнения, при отсутствии выноса оснований в нейтральной реакции среды. Гумус, который формируется, имеет в составе сложные гуминовые кислоты, плотно закрепляющиеся на месте. Усложнению и закреплению гумусовых веществ способствуют периоды летнего иссушения и зимнего промерзания.

Накопление гумуса в черноземных почвах происходит, прежде всего, благодаря разложению отмерших корней, поэтому органическое вещество распространяется на большую глубину. Мощные корневые системы также придают почве зернистую или комковато-зернистую структуру, с высокой пористостью. Такая структура дает почве благоприятные водные, воздушные и тепловые свойства. Реакция черноземных почв близка к нейтральной.

Воронежские черноземы имеют хорошо развитый гумусный горизонт, который постепенно переходит в бурый, а затем в палево-желтый карбонатный горизонт.

В черноземах накапливаются, кроме гумусовых веществ, такие важные элементы питания растений, как N, Р, S, Са, в доступной форме.

Чернозем превосходит все другие типы почв по богатству питательных веществ. В верхнем метровом слое на 1 га он содержит до 600 т гумуса, до 40 т азота и до 25 т фосфора.

Форма карбонатных выделений и глубина их залегания в черноземах – важный признак их диагностики. При движении на юг карбонаты поднимаются ближе к поверхности. Новообразования в виде белоглазки, мучнистых выделений свойственны южным и обыкновенным черноземам. Твердые конкреции – журавчики и дутики присущи к типичным черноземам.

За пределами Центрального Черноземья и в других странах черноземы, как правило, беднее органическими веществами, зачастую солонцеваты, имеют менее благоприятный тепловой и водный режим.

Черноземы чутко реагируют на изменение экологических условий. Разнообразие таких условий на территории Воронежской области привело к формированию неоднородных черноземов.

Самые оптимальные условия для образования черноземов складываются в северной половине Воронежской области в зоне лесостепи. Здесь сочетается максимальное количество растительной массы и нужный гидротермический режим. Здесь формируются черноземы выщелоченные и типичные. У выщелоченных черноземов между гумусовым и карбонатным горизонтами есть выщелоченная прослойка, лишенная гумуса и карбонатов, толщиной в несколько десятков сантиметров. У типичных черноземов такой прослойки нет, а есть выделения извести в нижней части гумусового горизонта.

Южнее дефицит влаги увеличивается и происходит уменьшение растительного опада и ухудшение его состава. Подтипы черноземных почв здесь менее богаты гумусом и элементами питания. Здесь формируются черноземы обыкновенные и южные.

Подтип черноземов выщелоченных.

Черноземы выщелоченные в Воронежской области встречаются в сочетании с черноземами типичными преимущественно на запад от линии Семилуки – Рамонь. Выщелоченные черноземы приурочены к лучше увлажненным формам рельефа. От черноземов типичных отличаются по существу лишь несколько пониженным залеганием карбонатного горизонта, что связано с их большим промыванием осадками.

Выщелоченные черноземы сформировались под разнотравно-злаковыми степями зоны лесостепи. Преобладающей материнской породой являются лессовидные суглинки, лессы и тяжелые суглинки.

Содержание гумуса в верхнем слое составляет 6 – 10%, его падение вниз постепенное. Гуминовые кислоты преобладают над фульвокислотами. Реакция среды близка к нейтральной. Почвы имеют высокую емкость поглощения.

Морфологическое строение профиля черноземов выщелоченных:

А — гумусовый горизонт, темно-серый или серовато-черный, хорошо выраженной зернистой или комковато-зернистой структуры, рыхлого или слабоуплотненного сложения; переход постепенный, нижняя граница определяется по заметному общему побурению или появлению бурых пятен между гумусовыми языками;

АВ — гумусовый горизонт, неравномерно прокрашенный, темно-серый с буроватым оттенком, с темно-серыми гумусовыми и бурыми пятнами, ореховатой или мелкокомковатой структуры; при полном высыхании по граням структурных отдельностей может проступать белесоватая присыпка.

Общая мощность гумусовых горизонтов А+АВ — 50-80 см, в отдельных почвах достигает 40-120 см;

В — переходный бескарбонатный горизонт мощностью 20-40 см, с отдельными темными узкими гумусовыми языками, комковато-ореховатой структуры, отмечаются более темные пленки по граням структурных отдельностей; постепенно переходит в карбонатный горизонт;

ВСК — иллювиально-карбонатный горизонт, палево-бурый, ореховатой или ореховато-призматической структуры; наличие прожилок карбонатов определяет более светлую окраску горизонта; выделения карбонатов могут быть в виде псевдомицелия, мергелистых бесформенных пятен, мучнистых скоплений; в нижней части горизонта выделения карбонатов в форме журавчиков;

Ск — карбонатная материнская порода палевого цвета.

Подтип черноземов типичных.

Черноземы типичные обладают наиболее характерными черноземными признаками, за что и получили свое название. Обладают очень высоким естественным плодородием.

В Воронежской области они сформированы на карбонатных лессовидных тяжелых суглинках и легких глинах с пресными грунтовыми водами, находящимися на глубине 7-12м.

Содержание гумуса высокое 6 – 12 %, иногда до 15%. В составе гумуса гуминовые кислоты преобладают над фульвокислотами.

Типичные черноземы Окско-Донской равнины более гумусированы (имеют 450 – 570 т/га гумуса в метровой толще), чем типичные черноземы на Среднерусской возвышенности (425 – 525 т/га).

Типичные черноземы обладают хорошими физико-химическими свойствами. Реакция их от нейтральной до слабощелочной. Несмотря на длительное сельскохозяйственное использование, они сохранили удовлетворительную структуру и достаточную обеспеченность К, Р, Са.

Морфологическое строение профиля черноземов типичных:

A0 — степной войлок, состоит из переплетенных стеблей и листьев степных трав, мощность 3-4 см;

А — гумусовый горизонт мощностью от 60 до 100 (130) см, преобладает мощность 80-100 см, черный или серовато-черный, хорошо выраженной зернистой структуры, на корнях образуются бусы;

АВ — гумусовый горизонт, однородно окрашен, темно-серого цвета с явным буроватым оттенком или неоднородно окрашен, с чередованием темных, пропитанных гумусом затеков и пятен с более светлоокрашенными участками бурого или серо-бурого цвета; структура зернистая, книзу становится комковатой, в нижней части горизонта может отмечаться вскипание;

Вк — переходный иллювиально-карбонатный горизонт, светло-палевый или буровато-палевый, нередко с языками и затеками гумуса, комковато-призматической или призматической структуры, уплотнен; выделения карбонатов в виде выцветов и псевдомицелия в верхней части горизонта и в виде журавчиков в нижней части; максимум карбонатов приурочен к нижней границе горизонта; граница вскипания совпадает с нижней границей гумусового горизонта; в профиле почв много кротовин;

Ск — карбонатная материнская порода палевого цвета.

Подтип черноземов обыкновенных.

На территории Воронежской области обыкновенные черноземы распространены на Среднерусской возвышенности и на юге Окско-Донской низменности. Они зачастую образуют сочетания с карбонатными и солонцеватыми черноземами.

Обыкновенные черноземы сформировались на лессовидных породах в условиях недостаточного увлажнения. Уровень грунтовых вод под ними меняется в течение года незначительно от 8 до 10 м. Только в отдельные годы происходит более глубокое промачивание этих почв.

Содержание гумуса колеблется в обыкновенных черноземах от 4,4 до 8%.

Гумусовый горизонт обыкновенных черноземов имеет слабощелочную реакцию. Они среднеобеспеченны доступным для растений Р и К.

Длительный период распашки ухудшил показатели плодородия и водные свойства обыкновенных черноземов. Для восстановления структуры и плодородия необходимо увеличить долю в севообороте многолетних трав и довести до завершения создание сети лесополос.

Морфологическое строение профиля черноземов обыкновенных:

А — гумусовый горизонт мощностью 30-40 см, темно-серый или черный, зернистой или комковато-зернистой структуры;

АВ — гумусовый горизонт (до глубины 40-120 см), темно-серый с бурым оттенком, с темными гумусовыми затеками, комковатой и комковато-призматической структуры; в нижней части этого горизонта наблюдается вскипание.

Преобладающая мощность гумусовых горизонтов — 40-80 см. Нижняя граница гумусового горизонта может быть потечно-языковатой, резко-языковатой, карманистой, или переход может быть плавным в виде постепенного ослабления гумусовой окраски;

Вк — иллювиально-карбонатный горизонт буровато-палевого цвета, призматической структуры; выделения карбонатов в виде псевдомицелия и белоглазки, но могут быть в виде общей мучнистой пропитки и отдельных пятен; максимум карбонатов сосредоточен в подгоризонте выделения карбонатов в форме белоглазки;

(ВСК)СК — карбонатная материнская порода палевого цвета.

В профиле почв много кротовин. Выделения гипса могут появляться на глубине 200-300 см.

Подтип черноземов южных.

Черноземы южные в Воронежской области встречаются на крайнем юге. Профиль их похож на профиль черноземов обыкновенных, но более укорочен. В связи с более жарким и сухим климатом в них ближе к поверхности расположены карбонаты, гипс и легкорастворимые соли. Они обладают худшими, по сравнению с черноземами обыкновенными показателями плодородия. Содержание гумуса колеблется от 3,6 до 5,5%. В южных черноземах увеличивается присутствие солонцеватых почв, солонцов, карбонатных и остаточно-карбонатных черноземов.

Южные черноземы формировались под типчаково-ковыльными степями на лессах и лессовидных породах.

Морфологическое строение профиля черноземов южных:

А — гумусовый горизонт мощностью 20-30 см, темно-серый с коричневатым оттенком, в целинном состоянии вверху часто обособляется слой в 6-8 см, более светлоокрашенный, слоеватый; структура зернистая, при распашке — комковато-пылеватая. Вскипание начинается на нижней границе горизонта, пахотные почвы часто вскипают с поверхности;

АВ — переходный гумусовый горизонт мощностью 30-40 см, однородно окрашенный, буровато-темно-серый, зернисто-комковатой или ореховато-комковатой структуры. Уплотнен.

Общая мощность гумусовых горизонтов колеблется от 25-30 до 60-70 см, в отдельных случаях — до 100 см;

Вк — переходный горизонт, бурый с более темными пятнами и потеками гумуса, ореховато-призматической структуры, уплотнен; выделения карбонатов в виде псевдомицелия, в нижней части в виде белоглазки, могут быть в виде неясных выцветов, мучнистых выделений;

ВСК — иллювиально-карбонатный горизонт, буровато-палевый, призматической структуры, уплотнен, с обильными выделениями карбонатов в форме белоглазки;

Ск — слабо измененная или не измененная почвообразованием материнская порода, карбонатная, палевого цвета, призматической структуры;

Сс — материнская порода, содержащая с глубины 150-200 см выделения гипса в виде мучнисто-кристаллических жилок, скоплений и друз; в этом же горизонте на глубине 200-300 см могут содержаться легкорастворимые соли.

В профиле почв встречаются кротовины.

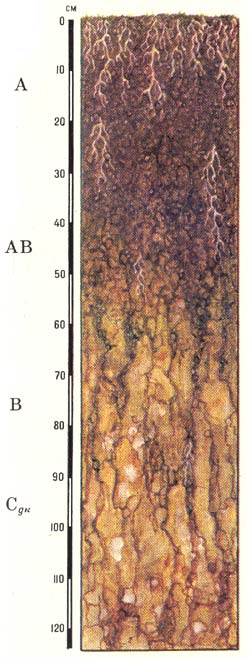

Лугово-черноземные почвы.

Лугово-черноземные почвы входят в структуру подзоны типичных черноземов. В Верхнехавском, Панинском, Аннинском районах они порой составляют основной фон почвенного покрова.

Лугово-черноземные почвы являются полугидроморфными аналогами черноземов. Они сформировались в условиях повышенного увлажнения, при залегании грунтовых вод 3-5м.

Лугово-черноземные почвы являются переходными между гидроморфными луговыми и автоморфными черноземными почвами.

По строению лугово-черноземные почвы близки к черноземам типичным. Отличие заключено в следующих признаках: высокое стояние грунтовых вод, нарастание влажности с глубиной, наличие пятен оглеения и железисто-марганцовых образований, большая гумусированность верхних горизонтов (7 – 10%), выделение карбонатов в виде пятен и омергелевание в глубоких слоях.

Плодородие лугово-черноземных почв выше по всем показателям, чем у черноземов. При сельскохозяйственном использование содержание гумуса падает, но остается выше, чем на пашнях с типичным черноземом.

Физико-химические свойства лугово-черноземных почв благоприятны, реакция нейтральная. Лугово-черноземные почвы богаты подвижным фосфором и обменным калием.

Морфологическое строение профиля лугово-черноземных почв:

А — гумусовый горизонт, темно-серый, почти черный, рыхлый, зернистой или комковато-зернистой структуры;

АВ — нижний гумусовый горизонт, темно-серый с буроватым оттенком, грубо-зернистой или комковатой структуры, в нижней части горизонта возможно появление карбонатов в виде псевдомицелия.

Общая мощность гумусовых горизонтов — 35-70 см, иногда до 120 см;

В — переходный горизонт, неоднородно окрашен, бурый, с большим количеством темно-серых и буро-серых гумусовых языков; языки опускаются до глубины 100 см; структура ореховато-призматическая, возможно появление карбонатов в виде псевдомицелия и общей пропитки;

Ск — материнская порода палевого цвета со следами оглеения в виде ржаво-охристых пятен и прожилок, с выделениями карбонатов в виде общей пропитки, псевдомицелия, примазок.

Серые лесостепные почвы.

В Воронежской области подтип серых лесостепных почв (относящийся к типу серых лесных почв) представлен тремя видами: темно-серыми, серыми и светло-серыми почвами. Они образовались под широколиственными лесами и сохранились в естественном виде под Шиповым лесом, Теллермановской рощей, Усманским бором, Острогожскими лесами и другими более мелкими массивами.

Материнской породой для серых лесостепных почв являются лессы и лессовидные суглинки. Целинная растительность – дубовые леса из дуба черешчатого с примесью клена, липы, вяза, ясеня. Серые лесостепные почвы имеют высокое содержание гумуса – от 5 до 11%.

В дубравах Среднерусской и Калачской возвышенностей господствуют темно-серые тяжелосуглинистые и глинистые почвы с мощностью гумусового горизонта до 60 см. При этом из-за невысокого атмосферного увлажнения отсутствуют признаки оподзоливания, реакция близка к нейтральной. Они имеют зернистую и зернисто-мелкоореховатую водопрочную структуру, обладают хорошими воднофизическими свойствами и высоким плодородием.

Серые лесостепные почвы распространены на нагорных берегах рек и по склонам балок, а также в микропонижениях рельефа, получающих дополнительное увлажнение. Они отличаются от темно-серых более укороченным гумусовым горизонтом, кислой и слабокислой реакцией. Поэтому они менее плодородны, чем темно-серые.

Под сосновыми лесами на надпойменных террасах характерны темно-серые, серые и светло-серые почвы легкого состава. Они обладают невысоким плодородием, и легко разрушаются и развеваются при пахоте.

Морфологическое строение профиля серых лесостепных почв:

А0 — лесная подстилка мощностью 3-5 см и более состоит из побуревшего растительного опада;

А1 — гумусовый горизонт мощностью 20-35 см, темно-серый, зернисто-комковатой структуры, в нижней части иногда обособляется оподзоленный горизонт А1А2;

АВ — переходный горизонт бурого цвета с черными глянцевитыми корочками по граням структурных отдельностей, мелко-ореховатой структуры, иногда содержит белесую присыпку, и тогда обособляется подгоризонт А2 В;

В — переходный или иллювиальный горизонт (в случае оподзоленности), бурый или темно-бурый, призмовидно-ореховатой структуры, содержит глянцевитые корочки по граням структурных отдельностей;

BCg — переходный горизонт, бурый или грязно-бурый, глянцевитые корочки выражены менее четко, а с глубиной исчезают; горизонт содержит сизые и ржаво-охристые пятна и примазки, железистые новообразования, постепенно переходит в почвообразующую породу с такими же признаками оглеения.

Азональные типы почв Воронежской области.

Черноземы остаточно-карбонатные

Черноземы остаточно-карбонатные были сформированы на приречных склонах и склонах балок, сложенных мелом.

Для остаточно-карбонатных черноземов характерен укороченный профиль, слабая противоэрозионная устойчивость и небольшие запасы гумуса (от 40 до 350 т/га). Реакция щелочная из-за высокого содержания извести. Такие почвы излишне рыхлы и поэтому имеют плохой водный режим.

Пойменные почвы.

Пойменные ландшафты в Воронежской области занимают площадь 336 тысяч гектаров. Поймы имеют благоприятные условия для существования животных и растений. Порой они являются практически последним убежищем для животных и последним ресурсом естественной растительности. Огромный ущерб наносят пойменным почвам осушение и распашка. Поэтому из видов хозяйственной деятельности здесь предпочтительно создание пастбищ и сенокосов, облесение берегов рек и приречных частей пойм. Необходимо сохранить озера и болота, которые являются накопителями влаги, местообитанием растений и животных.

Ландшафтные условия пойм очень разнообразны, поэтому здесь высоко и почвенное разнообразие. На поймах рек Воронежской области распространены аллювиальные дерновые, аллювиальные луговые и аллювиальные лугово-болотные почвы, а также пойменно-лесные серые почвы под дубравами и заболоченные пойменно-лесные под ольшаниками.

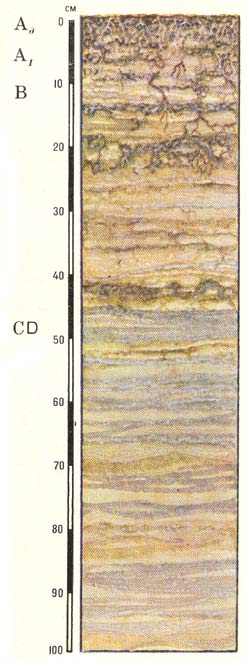

Аллювиальные (пойменные) дерновые почвы.

Аллювиальные дерновые почвы развиваются в Воронежской области в поймах в условиях кратковременного увлажнения во время паводков. Большую же часть года увлажнение здесь только атмосферное при глубоком залегании грунтовых вод.

Аллювиальные дерновые почвы приурочены к прирусловой, центральной и высокой пойме, к повышенным поверхностям островов, конусам выноса временных водотоков. Формируются они под пырейными, вейниковыми и разнотравно-мятликовыми лугами, а также дубовыми, вязовыми, липовыми и ветлово-тополевыми лесами.

При удалении от речного русла рекой откладывается все более тонкий материал, богатый элементами питания.

Аллювиальные дерновые почвы представляют собой слоистые примитивные песчаные, супесчаные, супесчано-суглинистые почвы. Для них характерна бесструктурность, низкое содержание гумуса (1-3 %) и малая продуктивность.

Морфологическое строение профиля аллювиальных (пойменных) дерновых почв:

Ad — дернина небольшой мощности, слабоуплотненная, землистая;

А — гумусовый горизонт мощностью 3-20 см, серый, серо-бурый, непрочной комковатой структуры;

В — переходный горизонт, слоистый, преимущественно супесчаного и песчаного механического состава, развит не всегда;

СД — аллювий различного механического состава, ближе к руслу реки яснослоист, песчаного и супесчаного механического состава, при удалении от русла реки состав отложений меняется на легкосуглинистый и суглинистый.

Почвы содержат 1,5-8% гумуса, в составе которого гуминовые кислоты значительно преобладают над фульвокислотами, имеют реакцию, близкую к нейтральной (pHH2O>6,0), насыщены основаниями.

Аллювиальные (пойменные) луговые почвы.

Аллювиальные луговые почвы формируются на ровных плоских участках пойм, в понижениях, на пологих гривах и в межгривных понижениях.

Уровень грунтовых вод здесь находится на глубине до 2 м, благодаря этому происходит постоянное подпитывание влагой верхних горизонтов. Развиваются аллювиальные луговые почвы под луговой злаковой и разнотравно-злаковой растительностью в условиях длительного ежегодного затопления паводковыми водами.

Содержание гумуса в верхних горизонтах составляет от 4 до 14%, реакция близка к нейтральной, оструктуренность хорошая, полная насыщенность основаниями.

Морфологическое строение профиля аллювиальных (пойменных) луговых почв:

Ad — дернина мощностью 3-5 см, довольно плотная, хорошо развита;

А — гумусовый горизонт мощностью до 40-60 см, темно-серый, буровато-серый со ржаво-бурыми пятнами и прожилками вокруг отмерших корней, супесчаного, суглинистого и тяжелосуглинистого механического состава, зернистой или комковатой структуры;

B1 — переходный горизонт, бурый с сизыми и ржавыми пятнами;

Bg — глеевый горизонт, серовато- или грязно-сизый со ржавыми пятнами, бесструктурный, чаще суглинистый, может быть слоистым;

СД — слоистый аллювий, оглеен.

Пойменно-лесные почвы.

В Воронежской области сохранились значительные площади пойменных лесов, которые в прошлом покрывали поймы рек полностью. Под лесной растительностью сформировались пойменно-лесные почвы.

Под дубняками ежевичными, дубняками кирказоно-крапивными и дубняками снытево-крапивными залегают пойменно-лесные глеевые и глееватые почвы. Количество гумуса здесь быстро убывает с глубиной, что свойственно почвам лесного типа. В верхней части содержание гумуса составляет 4 – 6 %. Структура таких почв ореховатая, реакция кислая, в переходном горизонте имеется белесая присыпка.

Под ольшаниками в притеррасной пойме и в старичных депрессиях при длительном застое воды, формируются пойменно-лесные заболоченные почвы.

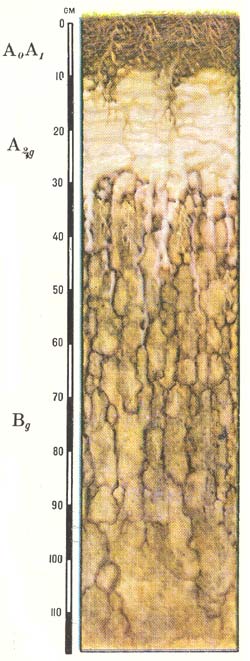

Солоди.

Солоди в Воронежской области распространены, по большей части, среди черноземов на Окско-Донской низменности.

Они развиваются на недренированных плоских равнинах, в западинах, покрытых небольшими лесами из ивы, осины, с влаголюбивой травянистой растительностью.

Солоди развиваются при высоком поверхностном и грунтовом увлажнении поэтому для них характерен промывной тип водного режима.

Происхождение солодей связано с постоянным воздействием на почвы слабых растворов солей, а также с процессом рассолонцевания солонцов. Гумусовые вещества вымываются водой из верхних горизонтов. Одновременно в верхних горизонтах происходит накопление кремнекислоты, придающей белесую окраску и более легкий механический состав. Для солодей характерно четкое разделение горизонтов.

Профиль их очень напоминают профиль дерново-подзолистых почв. Отличить их можно от последних можно по наличию карбонатов на глубине 50 – 120 см, или по характеру окружающих почв.

Содержание гумуса в солодях колеблется от 1,5 до 8 %, иногда достигая даже 15 %. В составе гумуса преобладают фульвокислоты. Солоди имеют низкое естественное плодородие.

Морфологическое строение профиля солодей:

А1(А0А1) — гумусовый осолоделый или перегнойный горизонт, достигающий 10-15 см; сверху имеется слой лесной подстилки или дернины;

А2 — осолоделый горизонт мощностью 5-20 см, белесый, плитчатой или слоевато-чешуйчатой структуры, содержит марганцово-железистые новообразования в виде дробинок, бобовин;

А2В — переходный горизонт мощностью до 10 см, неоднородно окрашен, темно-бурый с белесыми пятнами и потеками, уплотнен, плитчато-мелкоореховатой структуры;

В — иллювиальный горизонт мощностью около 40 см, плотный, темно-бурый или бурый, ореховато-призматической структуры, с наличием белесой присыпки и глянцевого налета (лакировки) по граням структурных отдельностей. Горизонт часто разделяется на два-три подгоризонта: верхняя часть — Вг, нижняя часть — В2, последняя имеет более светлую бурую окраску, количество белесой присыпки по граням структурных отдельностей уменьшается;

С — почвообразующая желто-бурая порода, плотная, встречаются карбонаты в виде пятен и журавчиков, оглеение появляется на разной глубине.

Солонцы.

Солонцы – засоленные почвы, в которых вредные для растений соли находятся на глубине 20 – 50 см и глубже. Они содержат значительное количество обменного натрия, это приводит к целому ряду неблагоприятных для растений свойств почвы.

Солонцы выделяются среди посевов. Они имеют вид почти голых белесоватых пятен покрытых сетью трещин, которые разделяют почву на призмовидные глыбы.

Гумуса в солонцах содержится от 3 до 10 % в степной части Воронежской области до 12 % в лесостепи. Обычно содержание гумуса в солонцовом горизонте резко сокращается. Реакция среды в солонцовых почвах щелочная.

В Воронежской области представлены гидроморфные черноземно-луговые солонцы на Окско-Донской низменности и автоморфные черноземно-степные солонцы на Среднерусской и Калачской возвышенностях.

Солонцы луговые.

Солонцы луговые распространены в Воронежской области на Окско-Донской низменности. Они развиваются на пониженных участках рельефа с близкими грунтовыми водами (в западинах) под разреженной типчаково-полынной и полынной растительностью.

Солонцы формируются при чередовании засушливых условий с периодами избыточного увлажнения, которые проявляются в западинах весной.

Для солонцов характерны: низкая водопроницаемость, щелочность, наличие вредных для растений солей, сильное набухание при увлажнении и усадка и растрескивание при высыхании, очень плохие водные и физические свойства.

При мелиорации солонцовые земли быстро вторично солонцуются.

Морфологическое строение профиля луговых солонцов:

Ad — дернина, маломощная, слаборазвитая;

А — гумусовый надсолонцовый горизонт мощностью от 3 до 25 см, серый или темно-серый, комковатой, слоеватой или пластинчатой структуры; в осолоделых солонцах надсолонцовый горизонт делится на подгоризонты: А1 — гумусовый и А2 — осолоделый, белесый, слоеватый;

В1 — иллювиально-гумусовый, собственно солонцовый горизонт мощностью 10-15 см, темно-бурый или буро-черный, очень плотный в сухом состоянии, с характерной столбчатой, призматической или ореховатой структурой; по граням структурных отдельностей заметна темная глянцевая корочка;

В2 — второй солонцовый или подсолонцовый горизонт, слабее гумусирован, менее плотный, чем предыдущий, ореховатой структуры; иногда появляются выцветы легкорастворимых солей, выделения гипса и карбонатов.

Выцветы и прожилки легкорастворимых солей появляются, как правило, в подсолонцовом горизонте, но могут появляться и глубже 80 см; глубина появления выцветов гипса варьируется значительно; при содовом засолении, гипс в профиле почв может отсутствовать;

ВС — солевой горизонт мощностью от 50-70 до 200-300 см, имеет окраску материнской породы, но осветлен выделениями солей, содержит пятна и прожилки карбонатов, кристаллы гипса и выцветы легкорастворимых солей;

С — материнская порода, имеет водоносный горизонт.

Сельскохозяйственное использование солонцов возможно только при их мелиорации. В неорошаемых условиях гипсование особенно эффективно при снегозадержании и внесении органических удобрений. Из минеральных удобрений необходимо применение азотных и фосфорнокислых.

Солонцы степные.

Автоморфные степные солонцы распространены в Воронежской области на Среднерусской и Калачской возвышенности. Они располагаются крупными массивами среди черноземов в степи. Грунтовые воды здесь залегают на 6-7-метровой глубине и не принимают участие в почвообразовании. Степные солонцы формируются под разреженной степной растительностью.

Степные солонцы на возвышенностях образовались на засоленных породах, оставленных морем в далеком геологическом прошлом. Такие солонцы могут постепенно промываться и превращаться в черноземные почвы. Их солонцеватость носит остаточный характер. Их улучшение требует меньших затрат и им не грозит вторичное осолонцевание.

Морфологическое строение профиля степных солонцов:

Ad — дернина мощностью 2-3 см, переплетена живыми и отмершими корнями растений, в распаханных почвах отсутствует;

A(A1) — гумусовый, элювиальный надсолонцовый горизонт мощностью 5-18 см и более, темно-серый или серый, комковато-пылеватой, пластинчатой или слоеватой структуры, пористый;

А2 — осолоделый горизонт мощностью 2-3 см, белесовато-серый, тонкослоеватой и слоеватой структуры; выделяется не всегда;

В1 — собственно солонцовый, иллювиальный гумусовый горизонт мощностью 10-20 см, темно-бурый или коричневато-бурый с хорошо выраженной столбчатой, призмовидной или глыбистой структурой; крупные структурные отдельности распадаются на ореховатые отдельности, по граням которых часто заметен глянцевый налет; горизонт очень плотный, в сухом состоянии трещиноват; для его раздробления требуется применение большой силы; иногда в нижней части горизонта отмечается вскипание, как правило, почвы вскипают под В1.

Общая мощность A+B1 может достигать 30-40 см;

В2 — второй солонцовый, или подсолонцовый, горизонт, более светлой окраски, крупноореховатой или призмовидно-комковатой структуры; по граням структурных отдельностей более темная глянцевая корочка, внутри структурные отдельности имеют более светлую окраску; часто содержит карбонаты в виде белоглазки; выделения легкорастворимых солей могут содержаться в горизонте В2, подниматься в горизонт В1 или появляться только на глубине 80-150 см. Глубина появления выделений гипса также значительно варьируется;

ВС — переходный горизонт с выделениями легкорастворимых солей, гипса и карбонатов;

С — засоленная материнская порода.

Источник