Система контролируемого движения техники по полю

Важным направлением развития сельскохозяйственного производствана современном этапе является реализация идеи «точного земледелия» контролируемого движения техники (КДТ) по полю. Данное словосочетание является переводом выражения Controlled Traffic Farming (CTF). КДТ является сельскохозяйственной системой, направленной на повышение экономической эффективности сельскохозяйственного производства, снижения загрязнения и разрушения почвы с использованием информационных технологий (ИТ).

Выполненные исследования показали, что КДТ способствует снижению уплотнения почвы, улучшению ее физико-механических и биологических свойств (увеличение на 19% инфильтрации почвы, увеличение популяции червей в 10 раз), повышению производительности сельхозмашин, снижению вариабельности урожайности и повышению урожая на 15-20%. В статье рассмотрены основные составляющие КДТ и возможности его реализации в отечественном сельскохозяйственном производстве.

Система КДТ является инструментом управления сельскохозяйственными машинами на поле во время выполнения ими технологических операций, направленным на снижение вреда почве, наносимого многократными проходами тяжелых машин при их движении по полю. Негативные последствия этого изложены во множестве научных публикаций: увеличение затрат горючего, снижение урожая, ухудшение свойств почвы, увеличение выхода парниковых газов. На рисунке 1 показана фотография части посевов, где проходил посевной агрегат. Видно, что почва сильно уплотняется, иссушается, появляются глубокие трещины.

Рис. 1. Разрушение верхнего слоя почвы после прохода посевного агрегата.

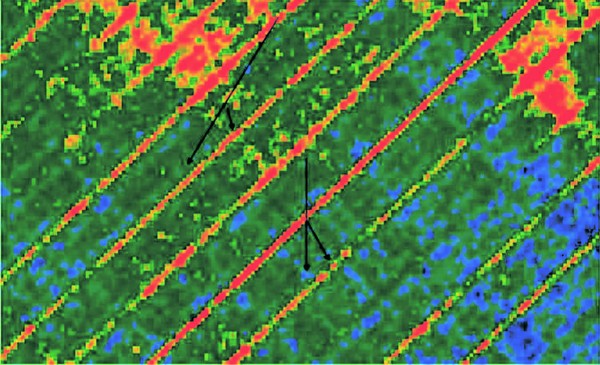

В настоящее время сельскохозяйственная техника перемещается по полю в большинстве случаев без особого контроля и из-за этого за один сезон уплотняется до 75 % поля и вся площадь за второй сезон (рис. 2).

Рис 2. Участки с низкой растительностью, обусловленной воздействием ходовых систем сельскохозяйственных машин, обозначены красным и желтым цветом

Восстановление почвы происходит в течение нескольких лет. Использование КДТ позволит снизить уплотненную площадь до 15% за счет использования постоянной колеи. При этом существенно снижается потребность в глубокой пахоте. Постоянные колеи могут засеваться или нет. Это зависит от множества факторов и местных ограничений.

Для реализации КДТ в производстве необходимо в первую очередь выполнить три условия:

— обеспечить одинаковую рабочую ширину захвата для всех машин, используемых при возделывании конкретной сельскохозяйственной культуры;

— обеспечить одинаковую ширину колеи для всех машин, работающих в поле;

— обеспечить из года в год движение сельскохозяйственной техники по одной и той же колее.

Применение машин с одинаковой рабочей шириной захвата необходимо планировать заранее. Следует иметь в виду, что чем больше ширина захвата машин, тем меньше будет уплотненная площадь (Рис. 3).

Рис. 3. Работа широкозахватного агрегата по уходу за растениями

Обеспечить одинаковую ширину колеи для всех машин довольно сложно. Так, например, ширина колеи комбайна составляет 3 м и более. Если у всех машин обеспечить такую ширину колеи, то ими будет сложно пользоваться в повседневной жизни. В Австралии на многих фермах это осуществлено. Это объясняется тем, что в некоторых регионах страны большие площади и широкие дороги, поэтому передвижение по ним техники с широкой колеей не вызывает большого неудобства. В других странах, включая Европу, найдены другие альтернативы. Может они не столь эффективны для снижения уплотнения почвы колесами сельскохозяйственных машин, но даже уменьшение уплотненной почвы до 20% экономически выгодно.

Обеспечить движение сельскохозяйственной техники по одной и той же колее в настоящее время стало возможным благодаря использованию глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS, применению подруливающих устройств, использующих корректирующий сигнал RTK. Только использование корректирующего сигнала позволит двигаться сельскохозяйственным машинам по одной и той же колее из года в год с точностью ± 2 см. Возможность использования навигационных систем дает сельхозтоваропроизводителю много других преимуществ и является хорошей предпосылкой перехода к КДТ (Рис. 4).

Рис. 4. Траектория движения агрегата с использованием навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS

Использование систем навигации позволит обеспечить оптимальную величину перекрытия смежных проходов посевных агрегатов и машин для внесения удобрений, мелиорантов и химических средств защиты растений (ХСЗР). Особенно это относится к машинам с большой шириной захвата. Отклонение от оптимального перекрытия в ряде случаев достигает 5-10%. Как правило, это приводит к перерасходу посевного материала, удобрений и ХСЗР. Отклонение от оптимального перекрытия при внесении удобрений приводит к тому, что на одну часть поля вносится удобрений больше чем необходимо для получения планируемого урожая, а на другую меньше. Это приводит к снижению окупаемости удобрений за счет недобора урожая, снижению качества урожая, загрязнению окружающей среды.

В связи с этим следует усовершенствовать сельскохозяйственные машины и агрегаты, которые стали бы более производительными, качественно выполняющими различные агроприемы и, в меньшей степени, травмирующими почву и растения (рис. 5).

Рис. 5. Модификация посевного агрегата для движения его по колее трактора

По данным Тюменской ГСХА, при посеве зерновых с одновременным внесением минеральных удобрений трактором John Deere в агрегате с посевным комплексом Horsch, имеющим техническую ширину захвата 18 м, рабочая ширина захвата с навигатором составила 17,6 м (перекрытие стыковых рядков от 0 до 40 см), а без навигационного оборудования — 16,7 м (перекрытие стыковых рядков от 28 до 150 см. Расчет дополнительных затрат для выполнения отдельных операций на 10 тыс. га показывает, что площадь пересева и внесения минеральных удобрений составил 550 га. При этом перерасход семян яровой пшеницы составил 130 т. Товаропроизводитель на такой площади несет убыток: только от пересева семян в стыковых междурядьях — 780 тыс. руб. Излишне внесенные минеральные удобрения составляют 80 т, что в денежном выражении составляет 736 тыс. руб. Дополнительные затраты на дизельное топливо при посеве яровой пшеницы составляют 91,63 тыс. руб.

В целом, только использование такого элемента точного земледелия, как параллельное вождение с навигационной системой, приносит хозяйству с размером пашни 10 000 га экономию 2,7 млн. руб. За минусом приобретения четырех комплектов GРS-систем стоимостью 300 000 руб. экономический эффект составит боле 2,4 млн. рублей.

К преимуществам системы КДТ можно отнести:

— повышение урожайности с.-х. культур, особенно во влажные или засушливые периоды;

— снижение затрат горючего;

— переход на менее мощные энергетические средства (трактора) для выполнения той же работы (тех же операций)

— сокращение времени на выполнение технологических операций;

— улучшение свойств почвы:

— улучшение водоудерживающей способности почвы;

— улучшение инфильтрации, что приводит к снижению водной эрозии и доступности влаги растениям;

— более интенсивное развитие корневой системы и более эффективное использование элементов питания, приводящее к уменьшению загрязнения окружающей среды;

— возможность работы сельскохозяйственной техники при повышенной влажности.

На первом этапе реализации системы КДТ необходимо сосредоточить внимание на обеспечении хозяйств навигационными системами управления движением МТА и других самоходных сельскохозяйственных машин. При этом необходимо опираться на следующие основные требования:

— использование двух и более глобальных навигационных систем ГЛОНАСС, NAVSTAR/GPS и др. для обеспечения высокой точности позиционирования;

— создание и развитие систем получения и распространения дифференциальных поправок (в том числе дифференциальных референтных станций) для обеспечения требуемой точности;

— поэтапное внедрение систем: курсоуказателей, подруливающих устройств, автопилотов, роботизированных машин, управляемых с диспетчерского пункта;

— прочность, устойчивость к вибрации, воздействию пыли, влажности и химических веществ используемого навигационного оборудования;

— универсальность в использовании при проведении пахотных работ, внесении удобрений, посеве, уборке урожая и т.д.

Навигационная система управления МТА и самоходных сельскохозяйственных машин по архитектуре и базовым компонентам должна соответствовать следующим критериям:

— магистрально-модульная архитектура системы, высокая степень открытости, наращиваемости и гибкости аппаратуры и программного обеспечения;

— соответствие международным стандартам по совместимости программно-аппаратных интерфейсов и протоколов с другими системами автоматизации;

— освоенность базовых аппаратных компонентов в крупносерийном производстве, доступность усовершенствуемых версий программного обеспечения в течение всего срока эксплуатации системы;

— наличие программы диагностирования своей работоспособности и отдельных частей.

Использование навигационной системы управления движением МТА и других самоходных сельскохозяйственных машин является звеном комплексной автоматизации всего сельскохозяйственного предприятия и способствует скорейшему переходу к системе контролируемого движения сельскохозяйственных машин по полю.

Личман Г.И., д.т.н., Смирнов И.Г., к с-х.н., ФГБНУ ВИМ

Беленков А.И., д.с.-х. н. РГАУ — МСХА имени К.А. Тимирязева

Журнал «Нивы Зауралья» №3 (125), апрель 2015

Источник

Постоянная технологическая колея (ПТК) в инновационных агротехнологиях хлебных злаков

Вы здесь

Высокопродуктивные инновационные агротехнологии зернопроизводства, основанные на многофакторных наукоемких Агрорецептах, предусматривают проведение комплекса конкретных технологических операций по оптимизации потребности заданного урожая, повышению устойчивости растений к экстремальным погодным условиям (полегание хлебостоя, поникание колоса), нормализации естественного старения растений и ускорению созревания урожая, сохранению формирующегося урожая от вредных организмов (сорняки, вредители, болезни, ЭМИС), внекорневой подкормкой азотом и комплексом микроэлементов, а на озимых зерновых — прикорневым внесение удобрений и т.д.

В моей практике постоянная технологическая колея появилась в 1984 г. на полях ОПХ «Элитное» Новосибирской области. Это был первый сезон внедрения авторских разработок по интенсивной технологии возделывания яровой пшеницы. Технологическая колея украшала первую рекордную урожайность более 50 ц/га. Но тогда оппоненты делали мне упрек, что я потерял много урожая за счет пустующей площади от колеи.

При освоении авторских технологий сразу пришел к мысли, зачем травмировать растения колесами, а почему бы не вырезать растения под колесами и сделать колею прямолинейной. Поскольку до этого в основном работали по химпрополке посевов, и иногда защищали растения от эпифитотий аэрогенных возбудителей, в частности, от бурой ржавчины листьев. В таких случаях колесные агрегаты по посеву ходили почти зигзагообразно, и получалось множество следов от колес на посевах, что повышало травмированность растений, которые формировали в последующем низкую продуктивность дефектных зерен.

Учитывая это в своей практике, на первом интенсивном поле появилась постоянная технологическая колея и в последующем стала необходимым атрибутом высоких авторских агротехнологий зерновых культур.

Я разработал методику по прокладке (нарезке) постоянной технологической колеи на интенсивном поле, которая используется по сегодняшний день, о чем хотел поведать.

Поскольку колею нарезал после всходов злаковых культур, то было много скептиков и оппонентов, которые спрашивали: «Зачем по живому вырезаешь растения на поле, мол, жалко».

Потеря урожая от пустующего следа компенсируется за счет краевого эффекта двух крайних рядков по длине колеи. Кроме того, за счет улучшения качества проводимых химработ повышалась общая урожайность на поле. Все это в сумме превышало недобор урожая от колеи. Технологическую колею необходимо оставлять при урожайности выше 30 ц/га.

На высоком агрофоне с урожайностью 50-70 ц/га эффективность химических средств защиты повышается.

Более того, благоприятные условия для опрыскивания возникают в ночное время, поэтому по ПТК имеется возможность работать в ночное время. При малообъемном опрыскивании эффективность работы повышается при высокой влажности воздуха и образовании росы. Поэтому постоянная технологическая колея очень эффективна для молообъемного опрыскивания, позволяющая работать в вечернее и ночное время, по росе, обеспечивая высокую производительность химических работ.

Постоянная технологическая колея (ПТК) – это не достижение, а необходимое требование высоких агротехнологий для оптимизации сроков обработки посевов и повышения эффективности дорогих химических средств по уходу и защите растений. ПТК обеспечивает производительность и высокое качество работ опрыскивателей и разбрасывателей удобрений за счет стабильности ско¬рости движения агрегата, постоянства заданного давле¬ния в гидросистеме и равномерности высоты штанги опрыскивателя от поверхности поля, что позволяет полу¬чить равномерное опрыскивание с расчетной нормой расхода пестицида как по направлению движения агре¬гата, так и по ширине захвата опрыскивателя.

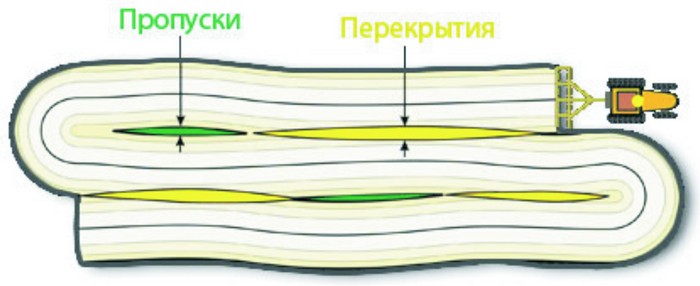

Более того, точность нарезки колей исключает огрехи, перекрытия стыковых проходов, обеспечивает прямолинейность движения агрегата и является приемом энерго-ресурсосбережения, экологизации агротехнологии и безопасности сельхозпродукции вследствие исключения больших пестицидных нагрузок на растения за счет нарушения скоростного режима, больших накладок на широких стыковых перекрытиях и разворотах.

Постоянная технологическая колея не только обеспечивает точность наукоемких Агрорецептов, но и производительность, эффективность химической защиты посевов, экологическую безопасность и конкурентоспособность сельхозпродукции. Сельхозтоваропроизводители осознали такое преимущество. С расширением внедрения наукоемких Агрорецептов в инновационных агротехнологиях площади с ПТК будут увеличиваться. Это гарантия экологизации инновационных агротехнологий.

Поэтому для многократных химических обработок посевов по одному следу оставляют или формируют постоянную тех¬нологическую колею (ПТК).

Технологические параметры ПТК: ширина следа — 400-450 мм, колея — 1400-1800 мм, расстояние межколейного пространства должно быть равно ширине захвата опрыс¬кивателей. ПТК должна быть прямолинейной, огрехи смежных проходов не допускаются, а перекрытия не дол¬жны превышать 0,25 м.

Большинство современных наземных опрыскивателей выпускают с колеей 1500 мм, (и с регулируемой колеей опрыскивателя 1400-1600 мм), шириной следа 300-400 мм и длиной штанги 18, 22, 24 м и до 36 м. Наиболее манев¬ренными и производительными являются опрыскивате¬ли с шириной захвата 22-24 м.

Для агрегатирования наземных опрыскивателей с не¬регулируемой колеей 1800 мм необходимо колеса тракто¬ра установить на такую колею. Для этого снимают задние колеса, переворачивают внутренней стороной наружу и устанавливают на колею 1800 мм. Передние колеса раз¬двигают так, чтобы центры передних, задних колес трак¬тора и опрыскивателя были на одной линии.

Многие авторы рекомендуют формировать ПТК при по¬севе, оставляя незасеянными две полосы шириной 300-450 мм через 1600 мм путем перекрытия заглушками вы¬севающих аппаратов сеялки (например, 6 и 7, 18 и 19 со¬шники средней сеялки трехсеялочного агрегата СЗП-3,6).

При таком способе формирования ПТК пустой след быстро зарастает сорняками. Из-за несоответствия меж¬колейного пространства и ширины захвата опрыскивате¬ля используется агрегат непроизводительно.

В своей практике прокладываю (нарезаю) ПТК по всходам посевов зерновых культур (в фазу 2-3-х листь¬ев). Для этого использую колесный трактор с колеей 1500 — 1800 мм и культиватор КОН-2,0, КРН-2,8, КРН-4,2 и др. На раме культиватора оставляю две секции со стрель¬чатыми и бритвенными лапами, а остальные убираю. Эти секции устанавливаю на раме по центру задних колес трактора, а лапы регулирую на ширину следа 300-400 мм и глубину 4-6 см.

Для обеспечения прямолинейности и равномерности смежных проходов ПТК нарезаем по вешкам с флажка¬ми. Для этого по длине загонки через 300-400 м расстав¬ляем людей с вешками, которые, двигаясь перпендику¬лярно направлению ПТК, отмеряют сажнем отрезок, рав¬ный длине штанги (расстояние между крайними распы¬лительными головками) опрыскивателя, предполагаемого для работы на данном поле.

Количество людей зависит от длины загонки. Для пря¬молинейности необходимо, чтобы все вешки были по одной линии, и в створе вешок хорошо просматривалась следующая вешка.

Очень важно прямолинейно проложить первый проход ПТК. Она должна быть от края поля на расстоянии, рав¬ном половине ширины захвата опрыскивателя.

Направление ПТК зависит от рельефа, конфигурации полей и розы господствующих ветров, чтобы при хими¬ческих обработках был боковой снос пестицидов. На ров¬ных полях ПТК формируют независимо от направления посева по длинной стороне поля или направлению ос¬новной обработки почвы. На склонах крутизной до 3° ПТК нарезают поперек склона. Разворотные полосы делают на краевой технологической колее обрабатываемого поля. При многократной работе ПТК накатываются и не за¬растают сорняками.

Таким образом, постоянная технологическая колея обеспечивает соблюдение режима химических обработок посевов, энерго-ресурсосбережения, экологическую безопасность и качество сельхозпродукции при реализации многофакторных Агрорецептов в инновационных агротехнологиях хлебных злаков.

Источник