Экология СПРАВОЧНИК

Информация

Поглощение необменное

Необменное поглощение катионов (фиксация) определяется прочностью их связи с ППК. Эта часть катионов не вытесняется катионами нейтральных солей и представляет собой необменнопоглощенные, или фиксированные, катионы.[ . ]

Необменному поглощению (фиксации) подвержены все почвенные катионы, но наиболее выражено оно для К+ и ЫЩ. Необменное поглощение катионов может иметь обратимый характер.[ . ]

Необменная фиксация аммония и калия почвами изменяется в очень широких пределах в зависимости от их механического и минералогического состава. У черноземов она выражена значительно сильнее, чем у дерново-подзолистых почв. Необменное поглощение возрастает с глубиной почвенного профиля, а также при попеременном увлажнении и высушивании почвы. В лабораторных условиях необменная фиксация катионов возрастает при повышении температуры до 100—120°. Однако и при обычной температуре во влажном состоянии почвы способны необменно закреплять калий и аммоний.[ . ]

Необменное поглощение катионов обнаружено во всех типах почв и в различной степени проявляется, по-видимому, для всех катионов. Однако в наибольшей степени необменно сорбируются катионы калия и аммония. Для этих ионов сорбция достигает нескольких единиц м-экв. на 100 г почвы, при этом часть элементов становится недоступной для растений. Экспериментально обнаружено необменное поглощение катионов Эг2+ и Сл+, поступающих в почву в микроколичествах, а также ионов кальция, магния и водорода.[ . ]

Необменное поглощение на минеральных сорбентах почвы может происходить в результате изоморфных замещений, например, А13+ в сетке октаэдров на М£2+ , Ре2+, 2п2+ или и + , а также в результате защемления катионов в межплоскостных пространствах слоистых минералов, что в ряде случаев приводит к появлению заряда на поверхности глинистых минералов.[ . ]

Процесс необменного поглощения калия удобрений в почве и понижение его доступности для растений объясняются (по В. Пчелкину) главным образом защемлением калия межслое-вым пространством кристаллической решетки минералов. На черноземах и других почвах, обогащенных гумусом, поглощение его может производиться и органо-минеральным комплексом почвы.[ . ]

Обменное поглощение (сорбция) анионов выражено у кислых почв, богатых коллоидными формами полутораоксидов или другими, например органическими, амфолитоидами. В таких почвах предполагается наличие положительно заряженных поверхностей. В. М. Клеч-ковский и Н. В. Каширкина показали возможность обратимого обмена гидроксилов некоторых глинистых минералов на фосфат-ионы. На почвах, богатых полутораок-сидами, экспериментально показана возможность протекания наряду с процессами катионного обмена обменного поглощения анионов С1 , N0 , БО — и др. Однако для многих поливалентных анионов экспериментальное исследование обменной сорбции затруднено вследствие одновременно протекающего химического необменного поглощения этих ионов.[ . ]

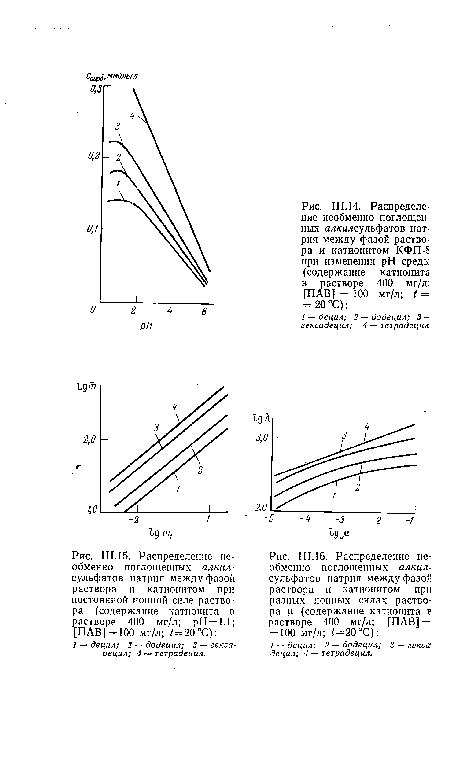

Изотермы сорбции необменно поглощенных алкилсульфатов катионитом при постоянной ионной силе раствора в пределах ошибки опыта аналогичны изотерме Генри.[ . ]

| Распределение необменно поглощенных алкилсульфатов натрия между фазой раствора и катионитом при разных ионных силах раствора ¡1 (содержание катионита е растворе 400 мг/л; [ПАВ] = = 100 мг/л; / = 20 °С) |  |

В качестве мер борьбы с необменным поглощением калия почвой рекомендуется: а) вносить калийные удобрения на достаточную глубину, чтобы исключить влияние пересыхания, неизбежного в верхней части пахотного ■слоя; б) заделывать калийные туки локально, в определенный слой почвы или очагами (без смешивания со значительным объемом почвы); в) применять умеренные дозы калийных удобрений, но чаще их вносить в севообороте; ■смешивать калийную соль перед заделкой в почву с небольшим количеством перегноя.[ . ]

Высокая избирательность поглощения ионитом наблюдается также и при сорбции органических ионов, имеющих одинаковый заряд с ионами, фиксированными на матрице [84—87]. Степени сорбции при необменном поглощении органических веществ вследствие взаимодействия их с функциональными группами или матрицей смолы могут достигать значительных величин.[ . ]

В каждой почве между обменным и необменным калием существует динамическое равновесие. Поглощение растениями обменного калия приводит к реализации необменного калия и переходу последнего в обменное состояние. Таким образом, необменный калий является резервным в питании растений. При внесении калийных удобрений часть калия потребляется растением, а часть необменно закрепляется в почве. Фиксация калия усиливается при переменном увлажнении и высушивании почвы.[ . ]

Калий содержится в почве также в поглощенном состоянии (обменный и необменный) и в форме простых солей. В этой форме он легкодоступен растениям, но доля его незначительна. Основным источником калия для растений является обменный калий. Его доступность тем больше, чем выше степень насыщенности им почв. Необменный, или фиксированный, калий труднодоступен. Однако между обменным и необменным калием в почве существует определенное равновесие. При потреблении обменного калия его запасы пополняются за счет необменного. При наличии значительной доли калия в малодоступной форме растения испытывают в нем недостаток.[ . ]

Способностью фиксировать калий и аммоний в необменной форме обладают не только минералы глин, но и гумусовые вещества. Однако роль последних в этом процессе выяснена недостаточно. Необменно поглощенные почвой калий и аммоний значительно меньше доступны растениям, чем обменнопоглощенные. Поэтому на почвах, характеризующихся высокой необменной фиксацией, несколько снижается усвоение растениями азота и калия из внесенных минеральных аммиачных и калийных удобрений. Систематическое использование калийных и аммиачных туков, а также навоза приводит к уменьшению последующей фиксации аммония и калия почвами. Необменное поглощение возрастает при неглубокой заделке аммиачных и калийных солей, когда они попадают в слой почвы, более подверженный попеременному увлажнению и высушиванию.[ . ]

В почве обменные катионы могут переходить в необменное состояние несколькими путями [28]: вследствие биологического и химического поглощения, образования новых минералов, которые будут удерживать катионы в решетке, и путем «старения» и кристаллизации гелей при высушивании. Поглощение магния живыми микроорганизмами носит временный характер, и, по-видимому, размер этого поглощения относительно невелик.[ . ]

В твердой фазе почв радионуклиды находятся в обменной и необменной формах. К первой форме следует отнести радионуклиды, сорбированные по механизму ионного обмена (их содержание в почвенном слое описывается концентрацией А2), ко второй радионуклиды, находящиеся в составе топливных частиц (концентрация в почве А1), а также радионуклиды, поглощенные частицами почвы по механизму необратимой сорбции (включение в кристаллическую решетку минералов, образование радионуклид-органических нерастворимых соединений и т. п. А3).[ . ]

Однако часть калия удобрений может переходить в почвах в необменное поглощенное состояние, т. е. в недоступную или малодоступную для растений форму. Опытами ВИУА установлено, что необменное поглощение калия может достигать на дерново-подзолистых суглинистых почвах и на черноземах 20— 40% от внесенного калия.[ . ]

Различают три формы соединений — калий воднорастворимый, обменный (поглощенный) и необменный, входящий в состав безводных силикатов. Обменный калий переходит в раствор при обработке почвы солью. При этом он обменивается на катион раствора.[ . ]

Значительная часть 905г и 137Сэ закрепляется почвами по типу обменного поглощения, хотя 187Сз способен и к необменному поглощению.[ . ]

При переносе зерен ионита из равновесного раствора кислоты в воду практически вся необменно поглощенная кислота пе- реходит из смолы во внешний раствор, из которого в зерно диффундирует вода до нового состояния равновесия. Поэтому использование концентрированных растворов реагентов для регенерации ионообменных смол требует рационального режима отмывки отрегеперированных зерен ионита для предотвращения значительных потерь реагентов вначале процесса, вызванных изменением условий осмотического равновесия.[ . ]

Количество закрепляемого калия неодинаково у различных почв. Черноземы обладают большей способностью к необменному поглощению калия, чем дерново-подзолистые почвы. Много фиксируют калия солонцы.[ . ]

Многократное изменение объема зерен в процессе регенерации ионита концентрированными растворами реагентов и отмывки необменно поглощенного электролита водой обусловливает возникновение значительных напряжений в матрице полимера, приводящих в конце концов к разрушению его зерен.[ . ]

Димагнийфосфат и магний-аммонийфосфат при контакте с корневыми волосками усваиваются растениями. Наибольшее значение представляет необменное поглощение магния путем образования новых минералов или поглощения его внутрь кристаллической решетки уже существующих минералов. Это необменное поглощение называют также фиксацией магния. В районах сухого климата на почвах, содержащих карбонаты и растворимые соли магния, образуется доломит.[ . ]

Сорбция ионогенных ПАВ ионитами в зависимости от их природы протекает путем ионного обмена неорганических ионов ионита на крупные органические ионы и путем необменного поглощения [84—87].[ . ]

Обмен крупных органических ионов, содержащихся в сточных водах, осуществляется на макропористых ионитах. Ионный обмен органических ионов сопровождается обычно и необменным поглощением молекул органического вещества, что ведет к повышению сорбционной емкости ионита. Регенерация ионитов при извлечении органических веществ наиболее эффективно осуществляется водноорганическими растворами электролитов. Так, при сорбции анионных ПАВ анионитом высокая степень извлечения органических ионов и молекул при регенерации достигается при использовании водно-диоксанового раствора хлорида натрия.[ . ]

Аммонификация — процесс разложения органических веществ, протекающий с участием специфических аммонифицирующих микроорганизмов и ведущий к образованию N43 или ЫН ¡. Ион аммония может быть выщелочен или поглощен в почвенном комплексе или необменно фиксирован трехслойными глинистыми минералами с расширяющейся решеткой. Содержание фиксированного аммония в почвах меняется от 1—2 до 10—12 ммоль/100 г почвы. Аммонификация — первая стадия минерализации азотсодержащих органических соединений.[ . ]

В весенне-летний период резкое снижение содержания К20 в почве отмечают многие исследователи и связывают это с попеременным высушиванием и увлажнением верхних слоев почвы (Ратнер, 1965). При этом происходит переход калия из легкоподвижных форм в необменные вследствие поглощения катионов калия межслоевым пространством кристаллической решетки почвенных минералов (Пчелкин, 1966). По исследованиям Н.И.Горбунова (1965) в засушливый период переход калия в необменное состояние обусловлен также обезвоживанием гелей почвы.[ . ]

В результате жизнедеятельности растений, животных, микроорганизмов в почве образуются высокодисперсные органические (гумусовые), органо-минеральные вещества, составляющие сорбционные барьеры в почве, способные удерживать за счет обменного и необменного поглощений различные вещества. На сорбционных барьерах могут накапливаться N1, Со, Си, Zn, Н§, Ва и другие металлы; К, Сб, Ъп, Си и другие элементы могут удерживаться глинными минералами и гумусовыми веществами в необменной форме.[ . ]

Содержание азота в земной коре составляет, по данным А. П. Виноградова, 2,3-10—2 весовых процента, а общие запасы его исчисляются десятками миллиардов тонн. Основная часть азота находится в почве в виде сложных органических соединений. Кроме того, часть азота земной коры находится в виде необменно поглощенных ионов аммония и удерживается в кристаллической решетке алюмосиликатных минералов. В пахотном слое (0—25 см) разных почв содержание азота колеблется в очень широких пределах (табл. 46). В среднем оно равняется 0,1 % веса почвы.[ . ]

Легко объяснить накопление в растениях тех элементов, которые входят в органическое вещество: азота, фосфора, серы, магния; они выводятся из раствора, что смещает ёго равновесие. Но для калия аналогичного объяснения дать нельзя, ибо, а исключением части его, адсорбированной коллоидами протоплазмы й необменно поглощенной митохондриями, все основное количество этого! катиона остается в растениях в воднорастворимой форме, и поглощение осуществляется против градиента концентрации.[ . ]

Для анализа полученных результатов удобно воспользоваться коэффициентом распределения X алкилсульфатов между фазами ионита и внешнего раствора. На рис. 111.16 видно, что алкилсуль-фаты натрия сорбируются (Я>1), т. е. концентрация их в фазе ионита выше, чем в растворе. С увеличением ионной силы раствора до определенного предела сорбция возрастает. Повышенную способность алкилсульфатов натрия поглощаться катионитом можно объяснить образованием водородных связей между метальными группами алкилсульфатов и кислородом функциональной группы катионита. Если взаимодействие между ионитом и сорбируемым ионом затруднено, коэффициент распределения необменно поглощенного органического иона составляет небольшую величину. Такое явление наблюдается при сорбции алкилсульфатов катионитом КУ-2Х8 с функциональной группой БОзН.[ . ]

Источник

Лекция 4 — Азотное питание растений

Роль азота в питании растений

Азот – один из основных элементов питания. Среднее его содержание в растениях составляет 1-3% от массы сухого вещества. Азот входит в состав белков (16-18% их массы), нуклеиновых кислот, хлорофилла, алкалоидов, фосфатидов, ферментов и т.д. Нет азота в жирах и углеводах (в т.ч. сахарах, крахмале), в клетчатке. Содержание азота в растениях существенно изменяется в зависимости от вида растений, их органов, возраста. Богаче всего азотом семена, особенно бобовых культур, меньше его в сочных растениях. Обеспечение растений азотом во многом зависит от скорости разложения органического вещества почвы, на которую оказывают сильное влияние условия окружающей среды, уровень агротехники и плодородия почвы, система применения удобрений. Растения хуже усваивают азот при холодной погоде, при содержании сада под дерном, на неизвесткованных кислых почвах. Недостаток азота особенно резко сказывается на росте вегетативных органов, что в конечном итоге ведет к недобору урожая.

Признаки недостатка азота:

— изменение окраски листьев (они желтеют или краснеют);

— мелкие размеры листьев, плодов, соцветий;

— короткие, тонкие стебли, мало боковых побегов, слабое кущение;

— ускоренное созревание плодов и раннее опадение листьев;

— в теплицах плохо завязываются, желтеют и опадают завязи.

Признаки избытка азота:

— задержка и неравномерность созревания у растений;

— склонность к полеганию;

— значительная поражаемость болезнями.

— слабая сопротивляемость неблагоприятным погодным условиям.

Растения, произрастающие на избыточном азотном фоне «жируют» — создают мощную вегетативную массу в ущерб репродуктивным органам и товарной части урожая. Ухудшается качество продукции – снижается содержание сахара в корнеплодах сахарной свеклы, крахмала в картофеле, накапливаются нитраты в овощной продукции.

Формы азотных соединений, используемые растениями для питания

Главными источниками азота для питания растений служат соли азотной кислоты и соли аммония, т.е. нитратный и аммонийный азот. В конце 19 века царила теория нитратного питания, а значение аммиака как непосредственного источника азота отрицали. Современная научная теория азотного питания растений разработана русским ученым Д.Н. Прянишниковым. Он доказал, что аммоний и нитрат-ион равноценные источники азота для растений, если каждому иону будут созданы благоприятные условия усвоения культурами.

Поступившие в растения минеральные формы азота проходят сложный цикл превращений, конечным этапом которых является включение их в состав белковых молекул. Работы Прянишникова показали, что в растениях синтез азотистых органических соединений до белка включительно начинается с аммиака и аммиаком заканчивается распад этих веществ. Д.Н. Прянишников образно сформулировал это положение в своей знаменитой формуле: «Аммиак – альфа и омега (начало и конец) обмена азотистых веществ в растениях». Каковы же особенности питания растений аммонийным и нитратным азотом?

Аммонийное питание растений. Аммоний непосредственно используется для образования аминокислот, но при этом в растениях должно быть достаточно углеводов. Последние необходимы для образования органических кислот, которые с аммиаком образуют аминокислоты. Уровень накопления углеводов зависит от природы и возраста растений. В раннем возрасте углеводов мало, и, хотя аммиак, поступивший в растения связывается в аспарагин, при его избытке происходит отравление растений. Отсюда следует практический вывод: в начале развития растений аммонийные соли [(NH4Cl, (NH4)2SO4)] нежелательны, особенно для внесения в рядки. Это ограничение не относится к картофелю, клубни которого богаты углеводами (крахмалом).

Нитратное питание растений. При питании растений нитратным азотом он не используется непосредственно в синтетических процессах. Необходимо предварительное восстановление нитратов в катион аммония через нитрит, гипоитрит, гидроксиламин

Восстановление нитратов до аммиака может идти уже в корнях растений и осуществляется при помощи металлоферментов, содержащих микроэлементы:Mo, Wa, Fe, Cu, Mn. Такое превращение NO3 в NH3 происходит по мере потребности растений в аммонии. Невосстановленные нитраты (в отличие от аммиака) безвредны для растений и могут накапливаться в них в больших количествах.

Условия эффективного азотного питания.

1.Необходимым условием азотного питания является вода. В засушливых районах (без орошения) эффективность азотных удобрений низка. С другой стороны, в засушливые годы растения, развившие под влиянием внесенных азотных удобрений большую биомассу, страдают от засухи сильнее.

2.Темпы поступления азота в растения уменьшаются с возрастом, но у различных растений по-разному. У яровой пшеницы поступление азота прекращается после наступления фазы колошения, а у овощных культур потребление азота более растянутое. Поэтому в полеводстве удобрения вносят чаще однократно, а в овощеводстве – дробно, учитывая продолжительность потребления элементов питания овощными культурами и их требовательность к питательному режиму почв.

3.Исключение азота во второй половине вегетации из питательной среды ведет к увеличению процента крахмала в картофеле, сахара – в сахарной свекле, жира – в подсолнечнике. Следовательно, для получения продукции хорошего качества во второй половине вегетации азотные подкормки не применяют.

4.Наилучшим для азотного питания растений является сочетание нитратного и аммонийного азота. Нитратные удобрения следует применять в начале роста растений, а аммонийные – в последующем, в течение вегетации.

5.При аммонийном питании растений большое значение имеет увеличение содержания K, Ca, Mg – т.е. нейтральные почвы предпочтительны для применения аммонийных удобрений.

6.Нитратные удобрения предпочтительно применять на слабокислых почвах, при этом особо важна роль фосфора и молибдена. При недостатке последнего задерживается восстановление нитратного азота до аммиака.

Содержание азота в почве и динамика его соединений

Содержание азота в пахотном слое различных почв составляет 0,05-05% и основная его часть находится в виде сложных органических соединений. Главный источник азота в почве – гумус, в котором содержится примерно 5% азота. Чем выше содержание гумуса в почве и мощнее гумусовый слой, тем больше в ней азота. Много азота в мощных черноземах, мало в дерново-подзолистых почвах и сероземах. Общий запас азота в пахотном слое колеблется от 1,5 т/га в супесчаной дерново-подзолистой почве до 15 т/га в мощном черноземе. Однако доступного для растений азота в почве немного. Если принять общее содержание азота за 100%, то 94-95% его находится в органической форме; 3-5% в форме аммония, фиксированного глинистыми минералами и лишь1% от общего содержания азота находится в минеральной форме, доступной для растений (это нитратный азот и обменный аммоний). Поэтому обеспеченность растений азотом зависит от скорости минерализации азотистых органических веществ. Ежегодно на дерново-подзолистой почве минерализуется примерно 1%, а на черноземах – 0,5% органического вещества почвы. На черноземах процесс минерализации протекает медленнее из-за меньшего количества осадков.

Распад азотистых органических веществ почвы до аммиака называется аммонификацией. Она осуществляется обширной группой аэробных и анаэробных микроорганизмов (бактерий, актиномицетов и плесневых грибов). Аммонификации подвержены белки и другие азотсодержащие органические соединения (растительные остатки, гумус, органические удобрения, останки животных и т.д.).

Под влиянием протеолитических ферментов, выделяемых микроорганизмами, белковые вещества гидролизуются до аминокислот, от которых в последующем отщепляется аммиак, который:

1)образует соли с органическими и минеральными кислотами

2)поглощается почвенными коллоидами

Большая часть образовавшегося в процессе аммонификации аммиака превращается в почве в аммонийные соли, усваиваемые растениями, а часть аммиака окисляется до нитратов. Этот процесс называется нитрификацией.Она осуществляется группой специфических бактерий, для которых это окисление является источником энергии. Нитрификация идет в две фазы.

— Окисление аммиачных солей до азотистой кислоты (при помощи бактерий рода Nitrosomonas, Nitrosospira): 2NH3 + O2 = 2HNO2 + 2H2O

— Окисление азотистой кислоты до азотной (при помощи бактерий рода Nitrobakter): 2HNO2 + O2 = 2HNO3

Образовавшаяся в результате нитрификации азотная кислота нейтрализуется бикарбонатами кальция и магния или поглощенными основаниями почвы:

В анаэробных условиях азотистые органические вещества разлагаются до аммиака, в аэробных соли аммония окисляются до нитратов. При благоприятных для нитрификации условиях основная масса быстро окисляется до нитратов. В черноземных почвах такие условия присутствуют, поэтому для этой зоны содержание нитратного азота используется для диагностических целей – по его количеству судят об обеспеченности почв нитратным азотом.

Условия эффективного протекания процессов аммонификации и нитрификации

| Показатели | Аммонификация | Нитрификация |

| рН | слабокислая, нейтральная, слабощелочная | нейтральная |

| влажность почвы | не менее 40% ПВ | 60% ПВ |

| температура | не менее 5 0 С | 25-28 0 С |

| отношение к О2 | аэробные, анаэробные условия | аэробные условия |

| наличие катионов | Са, Mg | Р2О5, Мо |

В благоприятных условиях в почве может накопиться до 300 кг/га азота, но реально в черноземах Западной Сибири текущая нитрификация составляет 50-70 кг/га. Максимальное накопление нитратов происходит в чистых парах, но там же имеется опасность их наибольших потерь при несоблюдении правил агротехники. Много накапливается нитратного азота при возделывании пропашных и овощных культур. Под зерновыми культурами нитратов практически не бывает из-за уплотнения почвы. Процесс нитрификации способствует накоплению в почве доступного для растений азота. Но на легких почвах нитраты могут промываться, что ведет к загрязнению грунтовых вод, водоемов и к непродуктивным потерям азота.

Источники почвенного азота

Естественным источником пополнения запасов азота в почве является азот атмосферы. В воздухе содержится 78% азота; над каждым гектаром — 80 тыс.т. азота. Но молекулярный азот недоступен большинству растений (кроме бобовых культур). Главные источники пополнения запасов азота в почве – азотфиксирующая способность свободноживущих и клубеньковых микроорганизмов, а также поступление его с атмосферными осадками.

Поступление азота с атмосферными осадками. Из атмосферы азот может поступать в виде аммиака или нитратного азота. Аммиак образуется при гниении азотсодержащих веществ на поверхности земли. В воздухе присутствует и нитратный азот, который образуется при взаимодействии оксидов азота с атмосферной влагой; оксиды, в свою очередь, образуются при грозовых разрядах. Приход азота с атмосферными осадками невелик и составляет порядка 3-5 кг/га в год.

Фиксация азота несимбиотическими (свободноживущими) микроорганизмами – бактериями, грибами, водорослями. Из хорошо известных бактерий к этой группе относится азотобактер. Для своей жизнедеятельности азотфиксаторы нуждаются в углеводах. Поэтому чем больше в почве легкоусвояемых веществ (в частности пожнивных и корневых остатков), тем интенсивнее размножаются азотфиксаторы и больше в почве накапливается азота. Факторы, ограничивающие их жизнедеятельность: недостаток в почве усвояемых веществ, кислая реакция почвы, низкая температура, недостаток или избыток влаги, недостаток фосфора и калия в почве.Свободноживущие микроорганизмы накапливают 5-10 кг/га азота в год.

Фиксация азота клубеньковыми бактериями. Большее количество азота из воздуха поглощают клубеньковые бактерии, живущие в симбиозе с бобовыми растениями, особенно многолетними. По данным ряда исследователей, ежегодно на посевах клевера может накапливаться 150-160, люпина – 160-170, гороха и фасоли 70-80, люцерны 250-300 кг/га азота. В среднем на посевах бобовых может накопиться 100-200 кг/га азота в год. Примерно 1/3 этого количества азота остается в пожнивных остатках и поступает в почву. Для клубеньковых бактерий благоприятными факторами их жизнедеятельности являются: нейтральная реакция среды (известкование способствует их размножению); достаточное количество K, Р2О5, В, Мо; аэробные условия.

Перечисленные источники пополнения природных запасов азота представляют несомненный практический интерес, но они составляют лишь незначительную часть того количества азота, который выносится растениями. Поэтому необходимо принимать меры по пополнению запасов азота. Наиболее ощутимый и реальный путь – внесение удобрений.

Потери азота из почвы

Содержание минеральных соединений азота в почве постоянно изменяется – наряду с пополнением его запасов происходят его потери вследствие ряда факторов.

Вымывание нитратов из почвы осадками и дренажными водами обусловлено тем, что нитратный азот не образует в почве малорастворимых соединений и не поглощается отрицательно заряженными коллоидами почвы. Легкоподвижные нитраты находятся в почвенном растворе и могут вымываться. Наибольшее вымывание происходит на легких почвах при избыточном увлажнении и орошении, особенно в паровых полях. Поэтому при поливах нельзя допускать смыкания поливных вод с грунтовыми.

Меры борьбы с непродуктивным вымыванием нитратов из почвы:

— на легких почвах внесение азотных удобрений дробно в течение вегетации;

— правильный подбор форм удобрений в конкретных условиях: на легких почвах вносить аммонийные удобрения, на тяжелых — нитратные;

— строгое регулирование поливного режима;

— соблюдение правильной агротехники (изреженность посевов приводит к увеличению вымывания нитратов);

— применение ингибиторов нитрификации при избыточном увлажнении.

Денитрификация – процесс восстановления нитратного азота до газообразных форм (NO, N2O, N2) в результате жизнедеятельности почвенных микроорганизмов — денитрификаторов. Они активно развиваются при отсутствии кислорода воздуха, т.е. являются анаэробами и для дыхания используют кислород нитратов, восстанавливая азот до свободной молекулярной формы. Процесс протекает под действием ферментов — нитратредуктазы и нитритредуктазы. Наиболее активно денитрификация развивается при анаэробных условиях и щелочной реакции почвы, при избыточном количестве в почве органического вещества, богатого клетчаткой и высокой влажности почвы. Процесс денитрификации протекает практически на всех почвах, т.к. полного аэробиозиса не бывает даже при хорошей структуре и оптимальной влажности почвы. В холодную погоду денитрификация протекает слабее.

Улетучивание азота из почвы может происходить и в виде аммиака. Это может происходить: а) при внесении аммонийных солей в карбонатные почвы. В этом случае происходит взаимодействие карбонатов с аммиаком с образованием (NH4)2CO3 (карбоната аммония), который, будучи нестойким соединением, разлагается с выделением NH3; б)при внесении мочевины поверхностно она аммонифицируется с образованием (NH4)2CO3 и дальнейшим выделением аммиака; в)велики потери аммиака на легких почвах, особенно при высокой температуре. Для снижения непродуктивных потерь азота вследствие улетучивания аммиака требуется глубокая заделка удобрений и правильный подбор форм азотных удобрений на различных почвах.

Иммобилизация. Азот является пищей не только для высших растений, но и для микроорганизмов, что приводит к конкуренции между ними. Микроорганизмы строят белок своих тел, используя углеводы и азот (как почвенный, так и поступивший с удобрениями). Особенно интенсивно поглощают они азот при внесении органического вещества, богатого клетчаткой (при запашке соломы после уборки зерновых культур, внесении опилок в теплицах и т.д.). В этом случае микроорганизмы бурно размножаются, используя клетчатку как энергетический материал, и в их телах закрепляется азот. Процесс это обратимый — при отмирании микроорганизмов их тела минерализуются и азот возвращается в почву. Для снижения иммобилизации азота микрофлорой почвы к растительным остаткам, богатым клетчаткой, добавляют 1-2% минерального азота.

Необменное поглощение (фиксация) аммония в почве. При попеременном увлажнении и высушивании почвы катионы NH4 закрепляются (фиксируются) в необменной форме. Необменно-поглощенный аммоний не подвергается действию нитрифицирующих бактерий и условно потерян для растений. Активно этот процесс идет на солонцовых почвах и солонцах. Для снижения фиксации аммония удобрения следует заделывать в слой постоянного увлажнения.

Источник