Необменное поглощение ионов (фиксация) и её значение в применение в применении азотных и калийных удобрений

Необменное поглощение катионов. Наряду с обменным поглощением катионов в почве наблюдается также необменное поглощение, при котором поглощенные катионы прочно закрепляются в почве и становятся недоступными для питания растений.

Необменное поглощение катионов широко распространено в природе и присуще почти всем катионам, но в наибольшей степени это явление свойственно калию.

Наиболее мощным фактором, влияющим на переход катионов в необменную форму, является периодическое высушивание почвы, причем чем выше температура и продолжительнее высушивание, тем больше калия переходит в труднообменную форму.

Фиксация калия в необменной форме в значительной степени связана со старением и частичной кристаллизацией гелей почвенных коллоидов. Переход катионов в необменную форму сопровождается одновременным изменением почвенных коллоидов и почвы. При высушивании почвы меняются ее электрокинетические свойства, в частности заряд, что связано с уменьшением катионов в диффузном слое, т. е. с уменьшением диссоциации поверхностных соединений (Н. И. Горбунов).

Переход калия в неподвижную форму может осуществляться в результате биологического его поглощения.

Закрепление калия в почве в труднообменном или необменном состоянии может иметь место также в результате вхождения калия в кристаллическую решетку монтмориллонита.

Поэтому почвы с большим количеством монтмориллонита прочно связывают ионы калия.

Фиксация калия в необменной форме частично обратима.

Для питания растений наибольшее значение имеют обменные катионы, ибо они являются источником пополнения почвенного раствора элементами минеральной пищи. Благодаря нахождению катионов в поглощающем комплексе они длительно задерживаются в почве и постепенно удовлетворяют потребность растений.

Способностью фиксировать калий и аммоний в необменной форме обладают не только минералы глин, но и гумусовые вещества. Однако роль последних в этом процессе выяснена недостаточно. Необменно поглощенные почвой калий и аммоний значительно меньше доступны растениям, чем обмен-нопоглощенные. Поэтому на почвах, характеризующихся высокой необменной фиксацией, несколько снижается усвоение растениями азота и калия из внесенных минеральных аммиачных и калийных удобрений. Систематическое использование калийных и аммиачных туков, а также навоза приводит к уменьшению последующей фиксации аммония и калия почвами. Необменное поглощение: возрастает при неглубокой заделке аммиачных и калийных солей, когда они попадают в слой почвы, более подверженный попеременному увлажнению и высушиванию.

Источник

Экология СПРАВОЧНИК

Информация

Необменное поглощение почвой катионов

Некоторые катионы могут частично закрепляться (фиксироваться) почвами в необменной форме. К ним относятся калий и аммоний, рубидий и цезий. Необменная фиксация этих катионов связана с закреплением их в кристаллической решетке некоторых минералов. Необменной фиксацией обладают глинные минералы с трехслойной кристаллической решеткой, которая может расширяться,— мусковит, вермикулит, иллит и монтмориллонит. Поэтому можно предполагать, что необменная фиксация обусловлена проникновением катионов в межпакетные пространства кристаллической решетки этих минералов.: При последующем ее сокращении катионы оказываются в замкнутых гексагональных пространствах, образованных кислородными атомами двух кремнекислородных тетраэдрических слоев.[ . ]

Необменная фиксация аммония и калия почвами изменяется в очень широких пределах в зависимости от их механического и минералогического состава. У черноземов она выражена значительно сильнее, чем у дерново-подзолистых почв. Необменное поглощение возрастает с глубиной почвенного профиля, а также при попеременном увлажнении и высушивании почвы. Однако и во влажном состоянии почвы способны необменно закреплять калий и аммоний.[ . ]

Способностью фиксировать калий и аммоний в необменной форме обладают не только минералы глин, но и гумусовые вещества. Однако роль последних в этом процессе выяснена недостаточно. Необменно поглощенные почвой калий и аммоний значительно меньше доступны растениям, чем обменнопоглощенные. Поэтому на почвах, характеризующихся высокой необменной фиксацией, несколько снижается усвоение растениями азота и калия из внесенных минеральных аммиачных и калийных удобрений. Систематическое использование калийных и аммиачных туков, а также навоза приводит к уменьшению последующей фиксации аммония и калия почвами. Необменное поглощение: возрастает при неглубокой заделке аммиачных и калийных солей, когда они попадают в слой почвы, более подверженный попеременному увлажнению и высушиванию.[ . ]

Источник

Поглощение почвой катионов

Поглощение почвой катионов осуществляется путем

обменной ионной сорбции, необменной фиксации, химического и биологического поглощения.

Обменная сорбция— способность катионов диффузного слоя почвенных коллоидов обмениваться на эквивалентное количество катионов соприкасающегося с ними раствора.

Существенное значение имеет минералогический и химический состав почвенных коллоидов. Катионы кальция сильнее поглощаются гуминовыми кислотами и монтмориллонитом, аммоний — мусковитом.

Емкость поглощения у разных почв и содержание гумуса

| Содержание,% | Емкость поглощения катионов, мэкв/100 г почвы | Содержание поглощ. катионов, мэкв/100 г почвы | ||

| Почва | гумуса | минеральных частиц диаметром | ||

| 0.0002-25 мм | 0,00025-0,001 м | Са* + Мg* | Na | Н* |

| Дерново-подзолистая — | 2,5 | — | — | |

| Серая лесная | 3,0 | — | ||

| Чернозем: | ||||

| выщелочен ный — | 8,0 | — | ||

| мощный | — | |||

| обыкновен ный — | 6.0 | |||

| южный | 4,5 | — | ||

| Каштановая | 2.5 | — | ||

| Серозем | 1,0 | — |

Необменное поглощение катионов (фиксация) происходит в почве постепенно и часть обменных катионов переходит в необменную форму (не вытесняется из почвы в раствор при действии нейтральных солей).

Наиболее интенсивно фиксируются ионы калия и аммония. Большинство исследователей считают, что основной причиной перехода катионов в необменное (фиксированное) состояние является защемление этих катионов в межплоскостных промежутках кристаллической решетки глинистых минералов с расширяющимся типом ее (монтмориллонит, вермикулит).

Химическое поглощение катионов. Катионы переходят в твердую фазу почвы в результате реакций солеобразования, при которых образуются нерастворимые в воде соединения. К таким катионам относятся Са 2+ , А1 3 +, Fe 3 + и отчасти Mg 2+ .

При взаимодействии с растворимыми в воде сульфатами, карбонатами и фосфатами эти катионы образуют нерастворимые соединения и выпадают в осадок в твердой фазе почвы:

Биологическое поглощение катионов.

Некоторая часть катионов почвенного раствора поглощается в почве биологически вследствие усвоения их живыми организмами — растениями, микроорганизмами.

Биологическое поглощение носит избирательный характер, так как живые организмы поглощают в первую очередь катионы, необходимые для построения своих тканей.

К их числу относятся калий, аммоний, кальций, железо. Особенно велико значение этого вида поглощения для калия и аммония, которые физико-химически поглощаются слабо и не образуют в почве нерастворимых в воде соединений.

Поглощение анионов почвами исследовано менее детально по сравнению с процессами поглощения катионов. Известно, что анионы поглощаются почвой в разной степени в зависимости от природы аниона, состава коллоидов и реакции среды.

Кислые почвы энергичнее поглощают анионы по сравнению с почвами, имеющими нейтральную или щелочную реакцию, в связи с повышенным содержанием подвижных форм полуторных окислов.

Основными видами поглощения анионов являются химическое и био-‘ логическое.

Широко распространенной реакцией при поглощении анионов следует признать солеобразование — реакцию взаимодействия растворимых солей, при которой образуется новая нерастворимая в воде соль, выпадающая в твердую фазу почвы. Таким путем поглощаются сульфаты, карбонаты и фосфаты.

Особенно велико значение реакций солеобразования для поглощения анионов фосфорной кислоты, которая образует с Са, А1 и Fe нерастворимые фосфаты.

Поглощение фосфатов почвой имеет положительное и отрицательное значение, так как приводит к накоплению фосфора в почве, но снижает степень его доступности растениям.

Общее содержание поглощенных катионов оснований(кроме Н + и А1 3+ ) называют суммой обменных оснований.

На их долю в черноземах приходится до 80—90%; в дерново-подзолистых почвах и красноземах иногда 50% и более от ЕКО приходится на ионы водорода и алюминия.

В солонцах и солончаках наряду с кальцием и магнием в поглощенном состоянии присутствует натрий.

Сумма обменных оснований (S), выраженная в процентах от общей емкости катионного обмена (ЕКО), называется степенью насыщенности основаниями (V), которую определяют по формуле

V =

По этому показателю почвы делятся на насыщенные (V > 80%) и ненасыщенные ( V 50—70%) основаниями.

Наилучшие условия для растений создаются при V в пределах 80—90% от ЕКО. При этом, однако, важны уровни насыщения ППК отдельными обменными катионами, особенно кальцием, магнием и калием. Уровни определяются так же, как и степень насыщенности основаниями. Например, степень насыщенности кальцием определяется по формуле Са=Са/ЕКО*100%

Емкость поглощения и ее структура в дерново-подзолистой

легкосуглинистой почве при разном содержании гумуса,

мэкв/100 г почвы (А.И. Горбылева)

| Вариант опыта | Гумус, % | Емкость поглощения | Общая | минеральной части | органической части |

| Без удобрений Навоз + NPK Без удобрений Навоз + NPK | 1,4-1,8 3,5-4,0 | 15.0 16,6 31,3 34,6 | 10.6 11,2 13;0 11.2 | 4,4 5,4 18,3 23,4 |

4.Кислотность, щелочность, и буферность почвы

| Значение рН реакции среды | |||||||||

| Концентрация Н ионов, г/л | 10 -3 | 10 -4 | 10 -5 | 10 -6 | 10 -7 | 10 -8 | 10 -9 | 10 -10 | 10 -11 |

| рН | |||||||||

| Реакция среды | кислая | слабокислая | нейтральная | слабощелочная | щелочная |

Дата добавления: 2015-06-27 ; просмотров: 2587 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Экология СПРАВОЧНИК

Информация

Поглощение необменное

Необменное поглощение катионов (фиксация) определяется прочностью их связи с ППК. Эта часть катионов не вытесняется катионами нейтральных солей и представляет собой необменнопоглощенные, или фиксированные, катионы.[ . ]

Необменному поглощению (фиксации) подвержены все почвенные катионы, но наиболее выражено оно для К+ и ЫЩ. Необменное поглощение катионов может иметь обратимый характер.[ . ]

Необменная фиксация аммония и калия почвами изменяется в очень широких пределах в зависимости от их механического и минералогического состава. У черноземов она выражена значительно сильнее, чем у дерново-подзолистых почв. Необменное поглощение возрастает с глубиной почвенного профиля, а также при попеременном увлажнении и высушивании почвы. В лабораторных условиях необменная фиксация катионов возрастает при повышении температуры до 100—120°. Однако и при обычной температуре во влажном состоянии почвы способны необменно закреплять калий и аммоний.[ . ]

Необменное поглощение катионов обнаружено во всех типах почв и в различной степени проявляется, по-видимому, для всех катионов. Однако в наибольшей степени необменно сорбируются катионы калия и аммония. Для этих ионов сорбция достигает нескольких единиц м-экв. на 100 г почвы, при этом часть элементов становится недоступной для растений. Экспериментально обнаружено необменное поглощение катионов Эг2+ и Сл+, поступающих в почву в микроколичествах, а также ионов кальция, магния и водорода.[ . ]

Необменное поглощение на минеральных сорбентах почвы может происходить в результате изоморфных замещений, например, А13+ в сетке октаэдров на М£2+ , Ре2+, 2п2+ или и + , а также в результате защемления катионов в межплоскостных пространствах слоистых минералов, что в ряде случаев приводит к появлению заряда на поверхности глинистых минералов.[ . ]

Процесс необменного поглощения калия удобрений в почве и понижение его доступности для растений объясняются (по В. Пчелкину) главным образом защемлением калия межслое-вым пространством кристаллической решетки минералов. На черноземах и других почвах, обогащенных гумусом, поглощение его может производиться и органо-минеральным комплексом почвы.[ . ]

Обменное поглощение (сорбция) анионов выражено у кислых почв, богатых коллоидными формами полутораоксидов или другими, например органическими, амфолитоидами. В таких почвах предполагается наличие положительно заряженных поверхностей. В. М. Клеч-ковский и Н. В. Каширкина показали возможность обратимого обмена гидроксилов некоторых глинистых минералов на фосфат-ионы. На почвах, богатых полутораок-сидами, экспериментально показана возможность протекания наряду с процессами катионного обмена обменного поглощения анионов С1 , N0 , БО — и др. Однако для многих поливалентных анионов экспериментальное исследование обменной сорбции затруднено вследствие одновременно протекающего химического необменного поглощения этих ионов.[ . ]

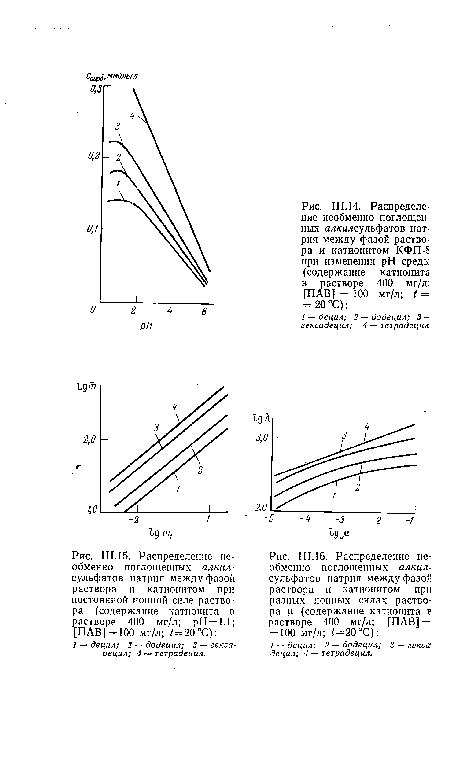

Изотермы сорбции необменно поглощенных алкилсульфатов катионитом при постоянной ионной силе раствора в пределах ошибки опыта аналогичны изотерме Генри.[ . ]

| Распределение необменно поглощенных алкилсульфатов натрия между фазой раствора и катионитом при разных ионных силах раствора ¡1 (содержание катионита е растворе 400 мг/л; [ПАВ] = = 100 мг/л; / = 20 °С) |  |

В качестве мер борьбы с необменным поглощением калия почвой рекомендуется: а) вносить калийные удобрения на достаточную глубину, чтобы исключить влияние пересыхания, неизбежного в верхней части пахотного ■слоя; б) заделывать калийные туки локально, в определенный слой почвы или очагами (без смешивания со значительным объемом почвы); в) применять умеренные дозы калийных удобрений, но чаще их вносить в севообороте; ■смешивать калийную соль перед заделкой в почву с небольшим количеством перегноя.[ . ]

Высокая избирательность поглощения ионитом наблюдается также и при сорбции органических ионов, имеющих одинаковый заряд с ионами, фиксированными на матрице [84—87]. Степени сорбции при необменном поглощении органических веществ вследствие взаимодействия их с функциональными группами или матрицей смолы могут достигать значительных величин.[ . ]

В каждой почве между обменным и необменным калием существует динамическое равновесие. Поглощение растениями обменного калия приводит к реализации необменного калия и переходу последнего в обменное состояние. Таким образом, необменный калий является резервным в питании растений. При внесении калийных удобрений часть калия потребляется растением, а часть необменно закрепляется в почве. Фиксация калия усиливается при переменном увлажнении и высушивании почвы.[ . ]

Калий содержится в почве также в поглощенном состоянии (обменный и необменный) и в форме простых солей. В этой форме он легкодоступен растениям, но доля его незначительна. Основным источником калия для растений является обменный калий. Его доступность тем больше, чем выше степень насыщенности им почв. Необменный, или фиксированный, калий труднодоступен. Однако между обменным и необменным калием в почве существует определенное равновесие. При потреблении обменного калия его запасы пополняются за счет необменного. При наличии значительной доли калия в малодоступной форме растения испытывают в нем недостаток.[ . ]

Способностью фиксировать калий и аммоний в необменной форме обладают не только минералы глин, но и гумусовые вещества. Однако роль последних в этом процессе выяснена недостаточно. Необменно поглощенные почвой калий и аммоний значительно меньше доступны растениям, чем обменнопоглощенные. Поэтому на почвах, характеризующихся высокой необменной фиксацией, несколько снижается усвоение растениями азота и калия из внесенных минеральных аммиачных и калийных удобрений. Систематическое использование калийных и аммиачных туков, а также навоза приводит к уменьшению последующей фиксации аммония и калия почвами. Необменное поглощение возрастает при неглубокой заделке аммиачных и калийных солей, когда они попадают в слой почвы, более подверженный попеременному увлажнению и высушиванию.[ . ]

В почве обменные катионы могут переходить в необменное состояние несколькими путями [28]: вследствие биологического и химического поглощения, образования новых минералов, которые будут удерживать катионы в решетке, и путем «старения» и кристаллизации гелей при высушивании. Поглощение магния живыми микроорганизмами носит временный характер, и, по-видимому, размер этого поглощения относительно невелик.[ . ]

В твердой фазе почв радионуклиды находятся в обменной и необменной формах. К первой форме следует отнести радионуклиды, сорбированные по механизму ионного обмена (их содержание в почвенном слое описывается концентрацией А2), ко второй радионуклиды, находящиеся в составе топливных частиц (концентрация в почве А1), а также радионуклиды, поглощенные частицами почвы по механизму необратимой сорбции (включение в кристаллическую решетку минералов, образование радионуклид-органических нерастворимых соединений и т. п. А3).[ . ]

Однако часть калия удобрений может переходить в почвах в необменное поглощенное состояние, т. е. в недоступную или малодоступную для растений форму. Опытами ВИУА установлено, что необменное поглощение калия может достигать на дерново-подзолистых суглинистых почвах и на черноземах 20— 40% от внесенного калия.[ . ]

Различают три формы соединений — калий воднорастворимый, обменный (поглощенный) и необменный, входящий в состав безводных силикатов. Обменный калий переходит в раствор при обработке почвы солью. При этом он обменивается на катион раствора.[ . ]

Значительная часть 905г и 137Сэ закрепляется почвами по типу обменного поглощения, хотя 187Сз способен и к необменному поглощению.[ . ]

При переносе зерен ионита из равновесного раствора кислоты в воду практически вся необменно поглощенная кислота пе- реходит из смолы во внешний раствор, из которого в зерно диффундирует вода до нового состояния равновесия. Поэтому использование концентрированных растворов реагентов для регенерации ионообменных смол требует рационального режима отмывки отрегеперированных зерен ионита для предотвращения значительных потерь реагентов вначале процесса, вызванных изменением условий осмотического равновесия.[ . ]

Количество закрепляемого калия неодинаково у различных почв. Черноземы обладают большей способностью к необменному поглощению калия, чем дерново-подзолистые почвы. Много фиксируют калия солонцы.[ . ]

Многократное изменение объема зерен в процессе регенерации ионита концентрированными растворами реагентов и отмывки необменно поглощенного электролита водой обусловливает возникновение значительных напряжений в матрице полимера, приводящих в конце концов к разрушению его зерен.[ . ]

Димагнийфосфат и магний-аммонийфосфат при контакте с корневыми волосками усваиваются растениями. Наибольшее значение представляет необменное поглощение магния путем образования новых минералов или поглощения его внутрь кристаллической решетки уже существующих минералов. Это необменное поглощение называют также фиксацией магния. В районах сухого климата на почвах, содержащих карбонаты и растворимые соли магния, образуется доломит.[ . ]

Сорбция ионогенных ПАВ ионитами в зависимости от их природы протекает путем ионного обмена неорганических ионов ионита на крупные органические ионы и путем необменного поглощения [84—87].[ . ]

Обмен крупных органических ионов, содержащихся в сточных водах, осуществляется на макропористых ионитах. Ионный обмен органических ионов сопровождается обычно и необменным поглощением молекул органического вещества, что ведет к повышению сорбционной емкости ионита. Регенерация ионитов при извлечении органических веществ наиболее эффективно осуществляется водноорганическими растворами электролитов. Так, при сорбции анионных ПАВ анионитом высокая степень извлечения органических ионов и молекул при регенерации достигается при использовании водно-диоксанового раствора хлорида натрия.[ . ]

Аммонификация — процесс разложения органических веществ, протекающий с участием специфических аммонифицирующих микроорганизмов и ведущий к образованию N43 или ЫН ¡. Ион аммония может быть выщелочен или поглощен в почвенном комплексе или необменно фиксирован трехслойными глинистыми минералами с расширяющейся решеткой. Содержание фиксированного аммония в почвах меняется от 1—2 до 10—12 ммоль/100 г почвы. Аммонификация — первая стадия минерализации азотсодержащих органических соединений.[ . ]

В весенне-летний период резкое снижение содержания К20 в почве отмечают многие исследователи и связывают это с попеременным высушиванием и увлажнением верхних слоев почвы (Ратнер, 1965). При этом происходит переход калия из легкоподвижных форм в необменные вследствие поглощения катионов калия межслоевым пространством кристаллической решетки почвенных минералов (Пчелкин, 1966). По исследованиям Н.И.Горбунова (1965) в засушливый период переход калия в необменное состояние обусловлен также обезвоживанием гелей почвы.[ . ]

В результате жизнедеятельности растений, животных, микроорганизмов в почве образуются высокодисперсные органические (гумусовые), органо-минеральные вещества, составляющие сорбционные барьеры в почве, способные удерживать за счет обменного и необменного поглощений различные вещества. На сорбционных барьерах могут накапливаться N1, Со, Си, Zn, Н§, Ва и другие металлы; К, Сб, Ъп, Си и другие элементы могут удерживаться глинными минералами и гумусовыми веществами в необменной форме.[ . ]

Содержание азота в земной коре составляет, по данным А. П. Виноградова, 2,3-10—2 весовых процента, а общие запасы его исчисляются десятками миллиардов тонн. Основная часть азота находится в почве в виде сложных органических соединений. Кроме того, часть азота земной коры находится в виде необменно поглощенных ионов аммония и удерживается в кристаллической решетке алюмосиликатных минералов. В пахотном слое (0—25 см) разных почв содержание азота колеблется в очень широких пределах (табл. 46). В среднем оно равняется 0,1 % веса почвы.[ . ]

Легко объяснить накопление в растениях тех элементов, которые входят в органическое вещество: азота, фосфора, серы, магния; они выводятся из раствора, что смещает ёго равновесие. Но для калия аналогичного объяснения дать нельзя, ибо, а исключением части его, адсорбированной коллоидами протоплазмы й необменно поглощенной митохондриями, все основное количество этого! катиона остается в растениях в воднорастворимой форме, и поглощение осуществляется против градиента концентрации.[ . ]

Для анализа полученных результатов удобно воспользоваться коэффициентом распределения X алкилсульфатов между фазами ионита и внешнего раствора. На рис. 111.16 видно, что алкилсуль-фаты натрия сорбируются (Я>1), т. е. концентрация их в фазе ионита выше, чем в растворе. С увеличением ионной силы раствора до определенного предела сорбция возрастает. Повышенную способность алкилсульфатов натрия поглощаться катионитом можно объяснить образованием водородных связей между метальными группами алкилсульфатов и кислородом функциональной группы катионита. Если взаимодействие между ионитом и сорбируемым ионом затруднено, коэффициент распределения необменно поглощенного органического иона составляет небольшую величину. Такое явление наблюдается при сорбции алкилсульфатов катионитом КУ-2Х8 с функциональной группой БОзН.[ . ]

Источник