Неспецифические органические соединения почв

Из массы органических веществ биологического происхождения в почвоведении широко представлены углеводы (целлюлоза, моносахариды, дисахариды, гемицеллюлоза, пектиновые вещества), лигнин, белки, жиры, липиды, дубильные вещества, воски и смолы и др. Особую роль играют ферменты и фенолы.

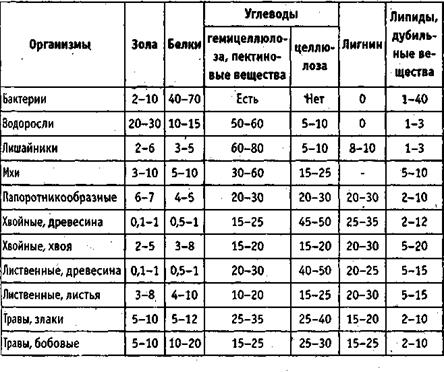

Разные биологические объекты, поступающие в процесс почвообразования весьма варьируют по химическому составу.

Углеводы – большая группа органических веществ, куда входят моносахариды, дисахариды, крахмал, целлюлоза (клетчатка), гемицеллюлоза и др. Большая часть приходится на долю целлюлозы. Особенно много ее в древесине – 50-60%. В листьях и травах ее содержится около 30%.

Углеводные компоненты, поступающие в почву с растительными и животными остатками, довольно быстро подвергаются различным превращениям: ферментативному гидролизу, окислению, конденсации. Их химическая трансформация в дальнейшем может происходить различными путями: а) в условиях высокой биологической активности наблюдается распад углеводных соединений до мономеров с их дальнейшей конденсацией; б) низкая биологическая активность способствует накоплению высокомолекулярных соединений за счет процессов ароматизации и карбоксилирования. Наиболее быстро процессам разложения подвергаются простые углеводы (моно- и дисахариды). Максимальное разложение углеводов наблюдается в первые три месяца при значительном накоплении новообразованных гемицеллюлоз.

Специфические функции углеводов в почве:

- формирование почвенной структуры за счет образования водопрочных агрегатов и усиления их стабильности, определяемых высокой клеящей способностью микробных слизей, обусловленных различными углеводами;

- образование органоминеральных золей с полуторными окислами и глинистыми частицами; ускорение выветривания минералов за счет образования хелатных соединений;

- участие в ионнообменных процессах, т. е. значительное влияние на поглотительную способность почвы;

- влияние на питание растений как путем непосредственного поглощения (моносахариды), так и косвенным, через образование различных соединений (полисахариды);

- трансформация гумусовых веществ микроорганизмами ускоряется в присутствии углеводов как источника энергии и углерода.

Хотя вопросы о распространении углеводов в почвах, влиянии типа почвы на их содержание и распределение пока изучены недостаточно, в целом, можно сделать вывод о существенной роли углеводов в почвообразовании.

Гемицеллюлоза сопутствует целлюлозе и составляет 15-30% растительной массы.

Лигнин отличается высоким содержанием углерода, наличием бензольных колец с гидроксильными (ОН) и метоксильными (ОСН3) группами, которые входят затем как структурные компоненты гумусовых веществ. В растительных остатках содержание лигнина может достигать 35%.

Белки и аминокислоты – главные химические компоненты неспецифических органических веществ, содержащие азот и фосфор. Содержание белков в биомассах крайне неодинаково: древесина –

Дубильные вещества содержатся почти во всех растениях. Их много в коре древесных пород (5-20%), мало в травах и микроорганизмах.

Смолы, воски и дубильные вещества плохо разлагаются в почве, а в некоторых случаях угнетают почвенную микрофлору.

Зольные вещества составляют золу, оставшуюся после сжигания растительных и животных остатков. Содержание зольных элементов в живых объектах варьирует в зависимости от вида, возраста и среды обитания. В растительных остатках золы около 5%, в древесине мало, около 1%, в травах много, около 10%. Основную массу золы составляют Са, Mg, К, Na, Si, Н, S, Fe, Al, Мn и многие микроэлементы.

Ферменты определяют ферментативную активность почвенной массы, имеют биологическое происхождение и являются обязательными катализаторами всех биохимических процессов, происходящих при почвообразовании. Очень много ферментов участвуют в катализе процессов расщепления, превращения, минерализации органических веществ неспецифической природы и гумуса.

Фенолы представляют собой особый класс органических соединений. Фенольные соединения присутствуют во всех трех фазах почвы и участвуют в биологических, гидрологических, геологических, химических, биохимических и физико-химических процессах, происходящих в почве, подвергаясь многообразным метаморфозам биотического и абиотического синтеза и разложения. Вещества фенольной природы принимают участие в образовании органо-минеральных соединений. Почвенные фенолы существуют в нескольких формах: свободные, связанные и прочносвязанные с почвенной матрицей и не передвигающиеся в профиле почвы. Соотношение между ними определяется химической структурой фенолов и совокупностью почвенных условий.

Таким образом, все неспецифические органические вещества почв по их биохимической значимости в процессах почвообразования можно разделить на 5 групп:

1. Быстроразлагающиеся и поглощающиеся микроорганизмами – сахара и белки. Обеспечивают незамедлительное поступление в почвенный раствор соединений азота, фосфора и других биофильных элементов.

2. Разлагающиеся медленно, расщепляющиеся под действием ферментов и являющиеся основными источниками гумусообразования – целлюлоза, лигнин, гемицеллюлоза, пектин.

3. Вещества-ингибиторы, подавляющие микробиологическую деятельность, трудноразлагаемые: дубильные вещества, воски, смолы. Способствуют консервации органического опада, образованию органогенных генетических горизонтов.

4. Ферменты различной биохимической направленности.

5. Фенольные соединения различного структурообразующего и функционального действия.

В связи с высокой динамичностью количественной массы неспецифических органических соединений количество этих веществ в почвах варьирует в широких пределах. Считается, что около 10% определяемого в лабораториях гумуса составляют органические вещества неспецифической природы, полностью утратившие морфологические структуры исходных организмов. Неспецифические органические вещества почвы представляют интерес прежде всего как исходный материал для образования другой группы органических веществ, специфичных только для почвенных масс и носящих название – гумусовые вещества почвы.

Источник

Неспецифические органические соединения в почве

(Скурлатов, 2004, Тигер –монография

Неспецифическими (индивидуальными) органическими соединениями называют вещества, синтезируемые живыми организмами и поступающие в почву после их отмирания. Неспецифические соединения также могут частично образовываться за счёт разложения специфических (гуминовых) веществ. К индивидуальным соединениям относятся такие вещества, как лигнин, целлюлоза, протеины, аминокислоты, моносахариды, воска, жирные кислоты и проч. В почве эти соединения могут находятся как в свободном состоянии, так и быть связанными с минеральными компонентами почвы.

Наиболее устойчивым к биологическому разложению из неспецифических соединений является лигнин. Лигнин — аморфное жёлто-коричневое органическое вещество; он является составной частью одревесневших растительных тканей, заполняющей, наряду с гемицеллюлозами, пустоты между фибриллами целлюлозы. В химическом отношении лигнин — это нерегулярный полимер с разветвлёнными макромолекуллами, построенными в основном из остатков замещённых фенолоспиртов, которые соединены углерод-углеродными и простыми эфирными связями. Лигнин относится к классу ароматических соединений. Основными структурными звеньями (мономерными предшественниками) лигнина являются три спирта и их остатки: я-кумаровый, конифериловый и синаповый. Так, в древесине хвойных пород преобладают конифериловые структуры, в лиственных — синапиловые, в травянистых — л-кумариловые. По данным Д.С. Орлова при гумификации лигнина в лигнине постепенно падает содержание углерода от 62-65 % до 59-60 %, уменьшается содержание водорода — с 6,0-6,5 до 5,5-6,0%. Резко снижается количество метоксильных групп, также изменяется количество гидроксильных, карбоксильных групп и содержания азота.

Источниками фенольных соединений в почвах являются также флавоноиды. В их число входит большая группа веществ, в числе которых катехины, антоцианоиды, флавоны, флавонолы и др. Флавоноиды могут являться одним из источников фенольных соединений для последующего синтеза гуминовых кислот. Они способны к легкому окислению, особенно при воздействии солнечного света и последующей конденсации окисленных продуктов с образованием меланиноподобных веществ.

Меланиновые вещества (или меланины) — собирательное название группы высокомолекулярных тёмноокрашенных (как правило, коричневых, бурых или чёрных) биогенного происхождения пигментов, образующихся при окислительной полимеризации как фенольных соединений, так и азотсодержащих. Отложение меланинового пигмента в клетках живых организмов может рассматриваться как эволюционная морфологическая адаптация. Считается, что меланиногенез возник на начальных стадиях эволюции, когда организмы должны были иметь защитные механизмы от ионизирующего и/или ультрафиолетового излучения, и эволюционно закрепился, проявляясь в стабилизации и упрочении поверхностных структур организмов, в частности, в повышении устойчивости клеточной стенки микроорганизмов к химической и ферментативной деструкции. Меланины — высокомолекулярные тёмно-окрашенные пигменты, которые образуются в процессе жизнедеятельности микроскопических грибов, актиномицетов, бактерий, встречающихся в почвах. По многим свойствам меланины сходны с гумусовыми кислотами. Однако, поступая в почву, эти пигменты так же, как и другие составные части почвенного гумуса, подвергаются трансформации, поэтому их нельзя приравнивать к гуминовым кислотам. Помимо мелаланинов к неспецифическим органическим веществам в почвах относят и другие пигменты: хлорофиллы, каратиноиды и пигменты группы оксиантрахинонов. Пигменты и их производные обладают физиологической активностью и способны к реакциям комплексообразования, что определяет их активную роль в почвообразовании.

Липиды — вещества, извлекаемые из почвы органическими растворителями. Главными компонентами этой группы являются воска и смолы. Доля липидов в составе органического вещества минеральных горизонтов почв колеблется от 2-4 до 10-12 %. В органогенных горизонтах и торфах их содержание 15-20%. Накопление липидов в гумусных горизонтах почв находится в обратной зависимости от степени гумификации и содержания гуминовых кислот.

В формировании вновь образованных гумусовых кислот принимают участие и углеводы. Свободные углеводы участвуют в почвенно-химических реакциях. Они образуют комплексные соединения с ионами металлов, вступают в химическое или адсорбционное взаимодействие с глинистыми минералами, способствуя созданию почвенной структуры.

Важнейшими неспецифическими азотсодержащими веществами, которые обнаруживаются в почвах в свободном состоянии, являются белки, полипептиды, аминокислоты, аминосахара, нуклеиновые кислоты и их производные, хлорофилл, амины и некоторые другие вещества. Большая часть этих соединений адсорбирована на поверхности глинистых минералов или образует нерастворимые соединения с минеральными компонентами. Некоторые из этих веществ можно обнаружить непосредственно в почвенном растворе.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Неспецифические органические соединения почв

Органическое вещество почв представлено органическими остатками живых организмов, продуктами их метаболизма, а также специфическими органическими соединениями, носящими название почвенного Гумуса. По современным представлениям все органические вещества, находящиеся в почвенной массе генетических горизонтов, делятся на две группы.

Неспецифические, т. е. вещества не почвенного происхождения, а имеющие фито-, зоо-, микробоценотическую природу и поступающие в процесс почвообразования как отмирающая био масса (органические остатки) и как продукты жизнедеятельности живых организмов.

Почвенный гумус или специфические органические вещества почвенно-генетической природы, присущие только почвам.

В вещественном составе почв органическим соединениям принадлежит особая роль, поскольку гумусообразование и гумусонакопление связано только с почвообразовательным процессом и не наследуется, как правило, от материнской почвообразующей породы, хотя, безусловно, материнские породы влияют на состав и свойства гумуса.

Из массы органических веществ биологического происхождения в почвоведении широко представлены углеводы (целлюлоза, моносахариды, дисахариды, гемицеллюлоза, пектиновые вещества), лигнин, белки, жиры, липиды, дубильные вещества, воски и смолы и др. Особую роль играют ферменты и фенолы.

Разные биологические объекты, поступающие в процесс почвообразования, весьма варьируют по химическому составу (табл. 1). Углеводы — большая группа органических веществ, куда входят моносахариды, дисахариды, крахмал, целлюлоза (клетчатка), гемицеллюлоза и др. Большая часть приходится на долю целлюлозы. Особенно много ее в древесине — 50—60%. В листьях и травах ее содержится около 30%.

Углеводные компоненты, поступающие в почву с растительными II животными остатками, довольно быстро подвергаются различным превращениям: ферментативному гидролизу, окислению, конденсации. Их химическая трансформация в дальнейшем может происходить различными путями: а) в условиях высокой биологической активности наблюдается распад углеводных соединений до мономеров с их дальнейшей конденсацией; 6) низкая биологическая активность способствует накоплению высокомолекулярных соединений за счет процессов ароматизации и карбоксилирования. Наиболее быстро процессам разложения подвергаются простые углеводы (моно- и дисахариды). Максимальное разложение углеводов наблюдается в первые три месяца при значительном накоплении новообразеванных гемицеллюлоз.

Специфические функции углеводов в почве:

•формирование почвенной структуры за счет образования водопрочных агрегатов и усиления их стабильности, определяемых высокой -клеящей способностью микробных слизей, обусловленных различными углеводами;

•образование органоминеральных золей с полуторными окислами и глинистыми частицами; ускорение выветривания минералов за счет образования хелатных соединений;

•участие в ионнообменных процессах, т. е. значительное влияние на поглотительную способность почвы;

•влияние на питание растений как путем непосредственного поглощения (моносахариды), так и косвенным, через образование различных соединений (полисахариды);

Химический состав органических остатков, % на сухую беззольную массу (Александрова)

•трансформация гумусовых веществ микроорганизмами ускоряется в присутствии углеводов как источника энергии и углерода.

Хотя вопросы о распространении углеводов в почвах, влиянии типа почвы на их содержание и распределение пока изучены недостаточно, в целом, можно, сделать вывод о существенной роли углеводов в почвообразовании.

Гемицеллюлоза сопутствует целлюлозе и составляет 15—30% растительной массы.

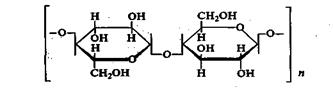

Молекула целлюлозы построена из повторяющихся звеньев ангидро-D-глюкозы, соединенных гликозидной связью:

Целлюлоза построена из повторяющихся одинаковых звеньев; многие другие полисахариды при гидролизе дают смесь моносахаридов. Сложными полисахаридами являются гемицеллюлозы, образующие при деструкции глюкозу, маннозу, галактозу и др. Гемицеллюлозы отличаются от целлюлозы более легкой растворимостью в щелочных растворах; они легче гидролизуются разбавленными кислотами.

Лигнин отличается высоким содержанием углерода, наличием бензольных колец с гидроксильными (ОН) и метоксильными (ОСН3) группами, которые входят затем как структурные компоненты гумусовых веществ. В растительных остатках содержание лигнина может достигать 35%.

В основе строения макромолекулы лигнина лежит элементарное звено типа С6С3, которое называют фенилпропановым звеном:

Белки и аминокислоты — главные химические компоненты неспецифических органических веществ, содержащие азот и фосфор. Содержание белков в биомассах крайне неодинаково: древесина —

Дата добавления: 2014-12-02 ; просмотров: 1628 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник