Уборка незерновой части урожая

Незерновая часть урожая — солома и полова в 1.2…1.5 раза по массе превышает количество зерна. Своевременная уборка соломы за зерноуборочным комбайном обеспечивает быстрое и качественное проведение лущения стерни, что в значительной степени сохраняет влагу, создавая предпосылки более высокого урожая будущего года.

Наибольшее распространение получили три способа уборки соломы: в целом, измельченном и прессованном виде. Кроме того, в некоторых хозяйствах полову собирают отдельно от соломы.

Уборку цельной соломы выполняют по следующим технологическим схемам.

1. Копнение соломы копнителем комбайна, уборка копен с поля троссово-рамочной волокушей ВТУ-10 или копновозом КУН-10, скирдование стогометателем СНУ-0.5 или ПФ-0.5.

2. Копнение соломы копнителем комбайна, погрузка копен стогометателем в тележку, транспортировка и скирдование как в схеме 1.

3. Укладка соломы в валок установленным на комбайне сузителем-валкообразователем ПУВ-0.6, подбор фуражиром ФН-1.2 с подбирающим приспособлением ПВФ-1.4 с погрузкой в тракторные прицепы 2ПТС-4-887А, отвозка на край поля, скирдование стогометателем.

Уборка соломы с измельчением возможна при ее низкой влажности (в южной зоне). Применяют следующие технологические схемы.

1. Измельчение соломы на комбайне навесными измельчителями ИСН-3.5, ИНК-3.5 или приспособлением ПУН-5, сбор ее вместе с половой в сменный прицеп 2ПТС-4-887А и отвозка к месту хранения, скирдование стогометателем СНУ-0.5 или ПФ-0.5.

2. Измельчение соломы на комбайне, укладка измельченной соломы с половой в валок, подбор фуражиром ФН-1.2, отвозка на край поля и скирдование стогометателями.

При уборке соломы с прессованием. Солому после комбайна укладывают в валок навесным приспособлением СВ-0.6, подбирают и прессуют пресс-подборщиком ПСБ-1.6 в тюки. Технологическая схема применима при необходимости транспортировки соломы в отдаленные районы или для закладки на длительное хранение.

При раздельном сборе соломы и половы. Полову с помощью приспособления собирают в прицепленный слева от комбайна сменный тракторный прицеп 2ПТС-4-887А, транспортируемый по мере заполнения к местам хранения.

Получили распространение новые технологические схемы и комплексы машин для уборки незерновой части урожая, которые резко повысили уровень механизации и производительность труда.

Промышленность выпускает подборщики-уплотнители ПВ-6 и рулонные пресс-подборщики ПРП-1,5, агрегатируемые с тракторами класса 14 кН, подборщики-стогообразователи СНГ-60 для районов повышенного увлажнения, подборщики-стогообразователи СПТ-60, универсальные скирдовальные агрегаты УСА-10, стогообразователи СПМ-200 (для стационарного скирдования соломы — скирдообразователь ЭСО-200), стоговозы СПТ-2 и ТПС-6, агрегатируемые с тракторами класса 30 кН. Для сталкивания соломы широкое применение нашла толкающая волокуша, навешиваемая на гидросистему трактора К-701, производительностью более 10 га/ч, а для доставки соломы на край поля — гидрофицированный саморазгружающийся стоговоз производительностью до 15 т/ч.

Вопросы для самоконтроля знаний

1. Назовите основные способы уборки зерновых культур.

2. Перечислите основные операции уборки зерновых культур однофазным, двухфазным и трехфазным способами.

3. По каким показателям выбирается способ уборки зерновых культур?

4. Назовите основные агротехнические требования на уборку зерновых культур прямым комбайнированием.

5. Назовите основные агротехнические требования на уборку зерновых культур раздельным способом.

6. Укажите особенности подготовки жаток к уборке зерновых культур.

7. Укажите особенности подготовки зерноуборочных комбайнов к уборке зерновых культур.

8. Укажите особенности подготовки подборщиков к уборке зерновых культур.

9. Изобразите схемы движения агрегатов при подготовке поля к уборке.

10. Изобразите схемы движения комбайнов при работе на загоне.

11. По каким основным показателям осуществляется контроль и как оценивается качество работы жаток?

12. По каким основным показателям осуществляется контроль и как оценивается качество работы комбайнов при прямом комбайнировании?

13. По каким основным показателям осуществляется контроль и как оценивается качество работы уборочных агрегатов при подборе валков?

14. Назовите способы уборки соломы.

15. Перечислите технологические операции при уборке цельной соломы.

16. Перечислите технологические операции при уборке соломы с измельчением.

17. Перечислите технологические операции при уборке соломы с прессованием.

18. Перечислите технологические операции при раздельном сборе соломы и половы.

Источник

Устройства для уборки незерновой части урожая

Технология уборки. НЧУ, т.е. незерновая часть урожая представляет определённую ценность. Например, полова и солома применяются не только в качестве подстилки для животных, но и на корм скоту – пищевая ценность 1000 г половы 0,4-0,5, соломы 0,2-0,25.

При оперативной уборке НЧУ обеспечивается проведение операций по удержанию влаги в почве. Комбайны в процессе уборки половы и соломы собирают до 3/4 семян сорняков, снижая тем самым засорённость полей.

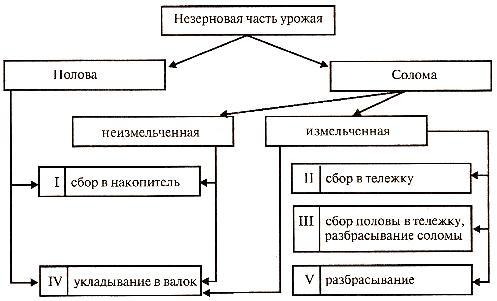

Уборка комбайнами незерновой части урожая производится по схемам, приведённым на рис 1.

Рис. 1. Схемы технологии уборки незерновой части урожая.

Широкое распространение получил сбор половы и соломы комбайном в копнитель (I схема) с их дальнейшей уборкой копновозами либо волокушами. Данный способ имеет невысокие трудозатраты, однако увеличены потери половы, подготовка полей к дальнейшей обработке затрудняется, управление копнителем повышает загрузку комбайнёра.

Сбор половы вместе с измельчённой соломой в прицепные тележки (II схема), которые присоединены к комбайну, позволяет обеспечить уборку (поточную) всего урожая, уменьшает потери половы и соломы, освобождает поля для дальнейших работ. К минусам данной схемы можно отнести: снижение производительности комбайна вследствие частой смены тележек; увеличение нагрузки на трансмиссию; повышение требуемой мощности двигателя; увеличение запылённости рабочего места комбайнёра. Вместе с тем повышается требуемое для сбора и транспортировки зерна, половы и соломы, количество энергетических и транспортных средств.

При III способе в тележку собирается только полова, а солома измельчается и разбрасывается, что снижает засорённость полей – частично семена сорняков, собранные комбайном, вывозят с полей. Упрощается и ускоряется дальнейшая обработка полей за счёт разбрасывания измельчённой соломы. Почва, с заделанной в ней соломой, не только удобряется, но и разрыхляется. Наличие тележки, в которую собирается полова, снижает производительность комбайна и увеличивает энергозатраты.

Валковая технология (IV способ) предусматривает формирование комбайном валков из целой либо частично измельчённой соломы. Полученные валки в дальнейшем подбираются машинами (подбощики-полуприцепы, рулонные прессы), используемыми также для уборки сена. Валковая технология, в отличие от вышерассмотренных схем, уменьшает требуемую мощность двигателя и облегчает работу комбайнёра. Данный способ уборки оптимален в случае применения высокопроизводительных комбайнов, которые укладывают валки с повышенной массой соломы на 1 метр длины валка.

В основе V способа лежит измельчение половы и соломы с последующим разбрасыванием, что не только исключает агрегатирование комбайна с тележкой для сбора соломы, но и снижает энергозатраты на её прикатывание. Данный способ характерен для зарубежных аграриев.

Чтобы выполнять вышеописанные операции комбайны комплектуются копнителями, капотами либо измельчителями.

Копнитель служит для формирования из половы и соломы копён, которые через определённый промежуток времени выгружаются на поле. В состав копнителя входят: камера для незерновой части урожая; механизмы подпрессовки половы и соломы; механизмы выгрузки копны; механизмы закрытия камеры.

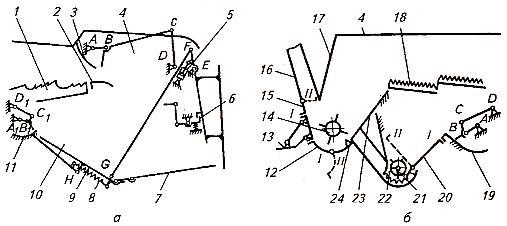

Рис. 2. Копнитель и устройства для уборки незерновой части урожая с измельчителем соломы.

Б) – Устройства для уборки незерновой части урожая с измельчителем соломы;

7) – Пальчатая решётка;

10) – Боковая панель;

11) – Лоток половонабивателя;

13) – Направляющий механизм;

14) – Измельчающий барабан;

19) – Лоток половонабивателя;

23) – Скатная доска;

24) – Противорежущее устройство.

Камеру копнителя составляют боковые панели (10) [рис 2, А], капот (4), днище (9) с пальчатой решёткой (7). Четырёхзвенный механизм (HGFE) образован днищем с пальцами, а также тягами и решёткой.

Солома подаётся с транспортёра аксиально-роторного соломоотделителя либо клавиш соломотряса (1), захватывается зубьями граблин (звено BC) и подпрессовывается, далее она движется между щитком (2) и консольным отсекателем (3), а потом проталкивается в камеру. Отсекатель и щиток предотвращают возврат соломы в случае заполнения камеры. Вместе с тем отсекатель, при движении зубьев вверх, снимает с последних солому.

Поступающую с очистки на лоток (11) полову, зубья граблин подают в камеру копнителя (звено B1C1). Полова и солома подпрессовываются в процессе заполнения камеры – новые порции воздействуют на массу в камере с нарастающим усилием.

Камера опорожняется посредством действий комбайнёра или же гидроцилиндра – защёлка (6), которая удерживается замкнутым механизмом (EFGH), сбрасывается через систему тяг. Масса копны воздействует на днище, отчего оно поворачивается относительно оси (H) и посредством тяги (звено GF) открывает решётку (звено FE). Копна сползает со дна камеры и сходит на землю. До завершения выгрузки копны пальцы днища удерживаются в нижнем положении пружиной (8).

Гидроцилиндры (5) закрывают камеру, воздействуя на звено (FE) посредством системы тяг и рычагов. В полость гидроцилиндров поток масла направляется распределителем, чей золотник переключается в нейтральное и рабочее положение с помощью системы звеньев и рычагов.

Комбайны семейства «Дон» оснащаются автоматическим сбрасывателем защёлки. Как только копнитель начинает переполняться — он срабатывает, не допуская выхода из строя механизмов. Сбрасывателем включаются рычаг с магнитом, а также бесконтактные датчики. Как только камера заполнилась, поворачивается рычаг и через магнит взаимодействует с первым датчиком. При этом комбайнёру подаётся сигнал о необходимости выгрузки копны. В случае если он, по какой-либо причине не отреагировал, то магнит, приблизившись ко второму датчику, включает гидроцилиндр, который сбрасывает защёлку.

Измельчители. Они навешиваются на комбайны вместо копнителей. В состав измельчителей входят: блоки для измельчения соломы; блоки сбора и транспортировки половы и соломы.

Рабочий процесс измельчителя может проходить по-разному и зависит от способа уборки незерновой части урожая. В процессе сбора половы вместе с измельчённой соломой в транспортное средство солома, поступающая с клавиш соломотряса (18) [рис. 2, Б], попадает на скатную доску (23), откуда подаётся к измельчающему барабану (14). Изменение длины измельчённой соломы (40-250 мм) производится посредством установки различного числа молотков на барабане и регулировки противорежущего устройства (24). С решёт очистки полова сбрасывается механизмом (ABCD) по щитку (20) к шнеку (21), который сдвигает её к вентилятору (22). Вентилятором полова задувается в соломополовопровод (16), куда измельчающим устройством подаётся солома. Затем незерновая часть урожая направляется в тележку. При данном потоке щитки (12), (15) и (20) установлены в I положение. Чтобы производить укладку половы вместе с измельчённой соломой в валок, необходимо установить щитки во II положение, а рёбра направляющего механизма (13) – на образование валка.

Молотки измельчающего барабана фиксируют в отверстиях диска в процессе сбора половы в ёмкости и укладывания неизмельчённой соломы в валок. Щитки (12) и (20) устанавливаются во II положение, а рёбра направляющего механизма (13) настраиваются на формирование валка.

Чтобы производить разбрасывание измельчённой соломы и половы по полю следует установить щитки (12), (15) и (20) во II положение, а рёбра направляющего устройства развести (для расширения потока).

Измельчённая солома, поступающая в транспортное средство вместе с половой, имеет плотность 50-60 кг/м 3 . Сбор незерновой части урожая производится в тележки 2ПТС-4, чей объём составляет 45 м 3 . Они агрегатируются с тракторами, отсоединяются на ходу при выгрузке, опрокидываются гидроцилиндрами.

Источник

Конспекты по эксплуатация машино -тракторного парка «ТЕХНОЛОГИЯ УБОРКИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР»

Онлайн-конференция

«Современная профориентация педагогов

и родителей, перспективы рынка труда

и особенности личности подростка»

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Лекция 8. ТЕХНОЛОГИЯ УБОРКИ

Созревание и характеристика убираемых культур.

Процесс формирования зерна имеет три характерные фазы: формирование зерна – 10…12 дней от начала цветения и оплодотворения; налив зерна – 12…18 дней от начала мо-лочной спелости; созревание зерна – 10…20 дней от нача-ла молочно-восковой спелости до полного созревания зер-на. Спелое зерно имеет влажность 14…20 %. При перестое

хлебов на корню или длительной лежке в валках влажность зерна снижается до 8…7 %, оно становится хрупким и легко дробится. Переспелое зерно теряет товарные, биологиче-ские и хлебопекарные качества, самоосыпается, а при дожд-ливой погоде начинает прорастать.

Каждая сельскохозяйственная культура имеет свои особенности генеративного периода. Неравномерность

растянутость созревания различных культур обусловле-ны недружным появлением всходов, нарушением правил

агротехнических требований, операций по уходу за расте-ниями, неблагоприятными погодными условиями. Созрева-ние убираемых культур оценивают в каждую фазу спелости по 70…75 %-й выборке зерен.

Оценивают спелость органолептическим способом. Для этого по диагонали поля отбирают не менее 100 стеблей. Вручную обмолачивают, перетирая колосья в ладонях. Затем крестообразным делением выделяют 150…200 зерен и, не выбирая, отделяют 100 зерен. По этой выборке устанавли-вают соотношение фаз между собой и преобладающую фазу развития стеблестоя на данном поле. Момент готовности хле-бов к раздельной уборке или прямому комбайнированию ха-рактеризуется содержанием 70…75 % зерен в фазе восковой или начале полной спелости. Момент уборки должен быть обоснован с биологической и хозяйственной точек зрения.

Легкообмолачиваемые культуры: овес, горох, озимая рожь – требуют быстрой (в течение 3…5 дней) уборки. Для средне- и труднообмолачиваемых культур сроки уборки могут быть увеличены до 8…10 суток. Затягивание сроков уборки способствует существенному увеличению потерь зерна от осыпания.

Для выбора режимов работы и регулировки уборочной техники важно оценить общее состояние стеблестоя. Каж-дый вид состояния хлебов оценивают количественно.

Общую влажность хлебной массы считают повышенной, если зерно имеет влажность более 20 %, стебли – 25, а сор-няки – 50 %. Засоренность хлебной массы оценивают по сте-пени засоренности: начальная – 6…15 %, средняя – 16…25, повышенная – 26…50 и преобладающая – более 50 %.

Полеглость и пониклость снижают высоту стеблестоя, в результате чего стебли перепутываются, что при уборке приводит к неравномерной загрузке жаток комбайнов.

При повышенной влажности, засоренности и полегло-сти хлебов производительность уборочных машин резко снижается по сравнению с нормальными условиями. Норму выработки корректируют с учётом поправочных коэффици-

ентов [2, табл. 10.6–10.8].

Стеблестой считают изреженным при наличии на 1 м 2 поля менее 280 стеблей, низкорослым – при длине стебля ме-нее 0,5 м, а длинносоломистым – при длине стебля более 1,2 м.

Агротехнические требования к уборке. Определяют их потерями урожая и его качеством. Нормальная высота среза зерновых культур 15…18 см, для высокостебельных и густых хлебов – 18…25 см. При уборке полеглых хлебов высоту среза уменьшают до 10…12 см. Для хлебов с нор-мальной высотой и густотой стеблей, но имеющих подсев многолетних трав, высота среза соответствует высоте под-сева. Отклонение высоты среза от заданной не более ±1 см.

При скашивании зерновых в валки стерня должна хо-рошо поддерживать срезанную массу для обеспечения ее просыхания и проветривания. Оптимальная толщина вал-ка для юга России – 20…25 см и 10…18 см – для осталь-ных районов. Стебли в валках укладывают параллельно линии движения жатки под небольшим (10…30°) углом к ней. Наклон стеблей должен обеспечивать стекание воды от колоса к корню. Хорошо уложенный валок обеспечит равномерное поступление массы колосьями вперед. При

объезде препятствий валок укладывают не далее 1,5 м от необработанной части поля. Потери зерна за жаткой (свободным зерном и в колосе ) на скашивании хлебов не должны превышать 1 %, а при скашивании полёглых хле-бов – 1,5 %. Потери зерна за подборщиком не более 0,5 %, а за молотилкой не более 1,5 %. Чистота зерна в бункере должна быть не менее 96 %, дробление семенного зерна не более 2 %. Потери соломы при уборке не более 5 %, загряз-нение соломы землей не более 2 %.

Основные технологии уборки. Эффективность уборки определяется способом уборки, выбора и подготовки техни-ки, подготовки полей, организации уборочных работ и уров-нем профессиональной подготовки, заинтересованностью исполнителей. Поток убираемого зерна по схеме «поле – ток – элеватор» снижает транспортные расходы и простои техники. При этом фуражное зерно и кормовые отходы остаются в хозяйствах. Уборку проводят прямым комбайни-рованием или раздельным (двухфазным) способом.

Раздельное комбайнирование. Применяют на 55…60 %

площади зерновых. При раздельном (двухфазном) способе хлебную массу вначале скашивают и укладывают в ориен-тированный валок рядковыми жатками, а затем подбира-ют и обмолачивают валки зерноуборочными комбайнами, оборудованными подборщиками. Площадь для скашивания стеблестоя в валки должна быть такой, чтобы уложенные на стерню валки были подобраны и обмолочены до начала пря-мого комбайнирования.

Оптимальный срок начала скашивания хлебов в валки для озимой пшеницы и ячменя – начало восковой спелости, яровой пшеницы и ячменя – середина, а озимой ржи и овса – конец восковой спелости. Оптимальная продолжительность скашивания хлебной массы в валки составляет 3…5 дней для всех культур во всех зонах страны. Скашивание в вал-

ки начинают в середине фазы восковой спелости зерна при влажности 25…35 %.

Раздельным способом убирают засоренные, неравно-мерно созревающие участки, легкоосыпающиеся культу-ры (озимый ячмень, вику, фасоль и чечевицу, чину и др.). Только раздельным способом убирают поля, подверженные опасности поражения клопом-черепашкой.

В валках зерно дозревает за счет оттока пластических веществ из стеблей. Обмолот валков начинают при полной спелости хлебной массы, которая наступает через 3…6 дней после скашивания. Оптимальный срок уборки раздельным способом ограничен и составляет 6…8 дней в зависимости от зоны и погодных условий.

При неблагоприятных погодных условиях формируют более тонкий валок за счет уменьшения ширины захвата жатки или увеличивают ширину валка. Это улучшает созре-вание зерна и ускоряет просыхание хлебной массы.

Направление движения уборочного агрегата выбирают таким, чтобы хлебная масса поступала колосом вперед.

Прямое комбайнирование. Его осуществляют зерноу-

борочным комбайном, оборудованным фронтальным хеде-ром. В процессе работы агрегат скашивает хлебную массу, обмолачивает ее и выделяет зерно. При этом зерно поступа-ет в бункер-накопитель, а незерновая часть урожая в зависи-мости от принятой технологии – в копнитель, укладывается или измельчается и разбрасывается по полю.

Прямое комбайнирование эффективно при уборке рав-номерно созревших посевов, полей с подсевом трав. Уборку начинают в фазе полной спелости 70…75 % зерен. Различа-ют выборочное и сплошное комбайнирование. Выборочную уборку проводят на раньше поспевающих участках. Это по-зволяет раньше на 3…5 суток начинать уборочные работы, что снижает напряженность уборочного периода и умень-

шает потери зерна от осыпания. По мере созревания хлеб-ной массы переходят на сплошное комбайнирование низко-рослых, изреженных и неполёглых культур, а также в том случае, если скашивание стеблестоя в валки недопустимо.

Для скашивания хлебной массы жатки комбайна обо-рудуют торпедными делителями. При уборке длинносте-бельных культур, ячменя, овса на жатку устанавливают центральные стеблеотводы без наружных делителей. В за-висимости от состояния хлебостоя применяют другие раз-личные приспособления, улучшающие качество работы комбайна. Особое внимание уделяют обеспечению качества копирования рельефа поля жаткой комбайна. Оптимальный скоростной режим на прямом комбайнировании 3…5 км/ч.

Сочетание раздельной уборки и прямого комбайнирования позволяет снизить общие потери урожая, сократить сроки убор-ки, повысить производительность агрегатов и качество зерна.

Уборка незерновой части урожая. Это одна из наибо-

лее трудоемких и дорогостоящих производственных опе-раций. Затраты труда и денежных средств на уборку соло-мы и половы в 2…3 раза больше, чем на уборку зерна. Для уборки соломы на практике используют копенную , поточ-ную или валковую технологии.

Для уборки незерновой части урожая (соломы, половы) применяют различные технологии. В этом случае комбайн комплектуют в зависимости от способа уборки незерновой части. Для копённой технологии комбайн оборудуют копни-телем, который собирает солому и полову и по мере запол-нения выгружает копны в поле. Копны собирают толкающей волокушей ВНК-11 в стожок либо стягивают тросовой воло-кушей ВТУ-10 в агрегате с двумя тракторами к месту скир-дования. Скирдуют копны погрузчиками ПФ-0,5 в агрегате

трактором класса 1,4. В зонах повышенного увлажнения

малыми размерами полей для уборки копен применяют на-

весные копновозы типа КНУ-11 и КУН-10, которые свозят копны на край поля и укладывают их в основание скирды. Затем копны оформляют погрузчиком ПФ-0,5.

Копённая технология отличается небольшими затра-тами труда и средств на уборку соломы. Однако указанная технология имеет и существенные недостатки. Применение копнителей на 10…12 % снижает сменную производитель-ность комбайна и на 30…40 % увеличивает потери зерна при заполнении копнителя комбайна на 75…100 %. Неу-добная форма копен и их небольшая масса, разбросанность по полю усложняют проведение работ. Кроме этого, из-за больших потерь соломы затягиваются сроки и затрудняется обработка полей под урожай будущего года, что приводит к снижению урожайности.

Более эффективная технология для уборки незерновой части – поточная . Для ее выполнения комбайн СК-5 «Нива» оборудуют приспособлением ПУН-5, СК-6, «Колос» – приспо-соблением 65–136. Это позволяет подавать незерновую часть в сменные тракторные тележки 2ПТС-4 887А. При удаленности полей от ферм не более 3 км убранную массу отвозят к фермам

укладывают в скирды. При большем расстоянии перевозки тележку используют как копнитель большой емкости.

Эффективна раздельная технология уборки половы

соломы. Для этого полову собирают в прицеп и отвозят к половохранилищу, а солому укладывают в валок за ком-байном. Валки убирают с использованием пресс-под-борщиков. Если нет острой необходимости в соломе для хозяйственных нужд, ее измельчают и равномерно разбра-сывают по поверхности поля. Затем разбросанную солому

стерню запахивают. Этот агротехнический прием улуч-шает структуру почвы и способствует накоплению гумуса, что сказывается на увеличении урожайности последую-щих культур.

Зональные особенности уборки зерновых. По природ-

но-климатическим особенностям возделывания и уборки зерновых выделяют три зоны: Нечерноземная, Южно-Степ-ная и Урало-Сибирская.

Нечерноземная зона отличается более сложными ус-ловиями. Вероятность благоприятных погодных условий во время уборки колеблется от 20…30 % в северной части зоны и 40…60 % в центральной части. Большое количество осадков, высокая относительная влажность воздуха и низ-кие температуры обусловливают малую вероятность конди-ционной влажности зерна. Около 50…70 % валового сбора зерна требует сушки. Неблагоприятные производственные условия (сложный рельеф, малая длина гона и сложная кон-фигурация полей) приводят к снижению суточной и сезон-ной выработки зерноуборочных комбайнов.

Южно-Степная зона более благоприятна для возде-лывания зерновых. Вероятность благоприятных погодных условий колеблется от 60…80 % для Поволжского и Цен-трально-Черноземного районов до 80…90 % для Севе-ро-Кавказского района. Влажность зерна в период уборки в этих районах находится в пределах 8…20 %. Сушка зерна требуется только для 30…40 % валового сбора.

Для Урало-Сибирской зоны вероятность благоприятных условий 40…60 %. В неблагоприятные по погодным усло-виям годы созревание зерновых затягивается и иногда не успевает закончиться до наступления осенних заморозков. Вероятность кондиционной влажности зерна в Сибири не превышает 0,35, на Южном Урале – 0,65, при этом влаж-ность зерна в Сибири до 30 %, на Урале – 22 %. Высокая влажность соломы (до 60 %) ухудшает обмолот и сепарацию зерна. Невысокая урожайность (в среднем до 1,2 т/га) спо-собствует недогрузке комбайнов. Возможная длительность уборочного сезона составляет около 40 дней. Общая про-

должительность уборочного периода в благоприятные годы на подборе и обмолоте валков 16…25 дней, а в неблагопри-ятные годы – 8…12 дней. В зоне предпочтительней исполь-зовать прямое комбайнирование, а раздельный способ при-менять в благоприятные годы.

Зональные условия уборки необходимо учитывать для правильного выбора класса и типа комбайна, ширины захва-та жатки и хедера. В районах с высокими урожаями и бла-гоприятными условиями уборки пропускная способность комбайна может быть реализована полностью за счет варьи-рования ширины захвата жатки 6…8 м и скорости движения 2…8 км/ч. Для этих зон перспективны комбайны с пропуск-ной способностью 8…9 и 10… 12 кг/с.

Поволжье, Западной Сибири, на Южном Урале при уро-жайности зерна 1,5 т/га пропускная способность комбайна мо-жет быть полностью реализована при ширине захвата жатки до 10…12 м и скорости комбайна до 6 м/ч. Для этих зон более экономичны комбайны класса 6…6,5 и частично 8…9 кг/с.

нечерноземной зоне и других регионах со сложны-ми условиями уборки реализация пропускной способно-сти сдерживается из-за ограничения скорости движения 2,5…4 км/ч и ширины захвата 4…6 м, а также по услови-ям агрофона (малые размеры полей, неровный рельеф, по-лёглость, повышенная засоренность). Из-за низкой несущей способности почвы более предпочтительны самоходные комбайны с малой массой и прицепные комбайны.

Выбор и подготовка агрегатов. Для скашивания хлеб-

ной массы в валки используют специально разработанные валковые жатки, навешиваемые на зерноуборочный ком-байн или самоходную машину КПС-5Г или, в прицепном варианте, агрегатируемые с трактором класса 1,4. Типораз-мер жаток обеспечивает полную загрузку комбайна в раз-личных зонах с учетом урожайности хлебов. Для Южного и Центрально-Черноземного районов с урожайностью хле-

бов до 4,0 т/га рекомендуют жатки с шириной захвата 6 м. Для регионов Поволжья , целинных районов Сибири с уро-жайностью менее 2,0 т/га предпочтительны сдваивающие и широкозахватные жатки. Технические характеристики жа-ток приведены в табл. 8.1.

Источник