ЗНАЧЕНИЕ КАЛИЯ ДЛЯ РАСТЕНИЙ И ЕГО СОДЕРЖАНИЕ В ПОЧВЕ

Оглавление

Значение калия для растений

Калий является одним из основных элементов питания, наряду с азотом и фосфором. Функция калия в растениях, как и других необходимых для них элементов, строго специфична.

Первые предположения о необходимости калия растениям выразил Ссср в 1804 г. на основании анализа золы растений, в которой всегда присутствовал калий. Затем Либих сделал вывод о необходимости применения калийных удобрений. Первые экспериментальные данные об абсолютной необходимости калия растениям были получены Сальм-Хорстмар в 1846 г.

В отличие от азота и фосфора калий не входит в состав органических соединений в растениях, а находится в клетках растений в ионной форме в виде растворимых солей в клеточном соке и частично в виде недолговечных комплексов с коллоидами цитоплазмы.

Калия значительно больше в молодых жизнеспособных частях и органах растений, чем в старых. Около 80% калия находится в клеточном соке и может легко вымываться водой (дождями и при поливе). Молодые органы растения содержат калия в 3-5 раз больше, чем старые: его больше в тех органах и тканях, где идут интенсивно процессы обмена веществ и деления клеток. При недостатке калия в питательной среде происходит отток его из старейших органов и тканей в молодые растущие органы, где он подвергается повторному использованию (реутилизации).

| Культуры | Продукция | Содержание элементов питания | ||

|---|---|---|---|---|

| N | P 2 O 5 | K 2 O | ||

| Пшеница озимая | Зерно | 2.8 | 0.85 | 0.5 |

| Пшеница озимая | Солома | 0.45 | 0.2 | 0.9 |

| Пшеница яровая | Зерно | 3.4 | 0.85 | 0.6 |

| Пшеница яровая | Солома | 0.67 | 0.2 | 0.75 |

| Ячмень | Зерно | 2.1 | 0.85 | 0.55 |

| Ячмень | Солома | 0.5 | 0.2 | 1 |

| Кукуруза | Зерно | 1.91 | 0.57 | 0.37 |

| Кукуруза | Солома | 0.75 | 0.3 | 1.64 |

| Горох | Зерно | 4.5 | 1 | 1.25 |

| Горох | Солома | 1.4 | 0.35 | 0.5 |

| Лен | Семена | 4 | 1.35 | 1 |

| Лен | Солома | 0.62 | 0.42 | 0.97 |

| Подсолнечник | Семена | 2.61 | 1.39 | 0.96 |

| Подсолнечник | Целое растение | 1.56 | 0.76 | 5.25 |

| % на сырую массу | ||||

|---|---|---|---|---|

| Картофель | Клубни | 0.32 | 0.14 | 0.6 |

| Картофель | Ботва | 0.3 | 0.1 | 0.85 |

| Сахарная свекла | Корни | 0.24 | 0.08 | 0.25 |

| Сахарная свекла | Ботва | 0.35 | 0.1 | 0.5 |

| Капуста | Кочаны | 0.33 | 0,09-0,12 | 0,27-0,44 |

| Томаты | Плоды | 0.26 | 0.07 | 0,29-0,36 |

Физиологические функции калия

Физиологические функции калия в растительном организме разнообразны. Он оказывает положительное влияние на физическое состояние коллоидов цитоплазмы, повышает их обводненность, набухаемость и вязкость, что имеет большое значение для нормального обмена веществ в клетках, а также для повышения устойчивости растений к засухе. При недостатке калия и усилении транспирации растения быстрее теряют тургор и увядают.

Калий положительно влияет на интенсивность фотосинтеза, окислительных процессов и образования органических кислот в растениях, участвует в углеводном и азотном обмене. При недостатке калия в растении тормозится синтез белка, в результате нарушается весь азотный обмен.

Недостаток калия особенно сильно проявляется при питании растений аммонийный азотом. Внесение высоких норм аммонийного азота при недостатке калия приводит к накоплению в растениях большого количества не переработанного аммиака, который оказывает вредное действие на растение. При недостатке калия задерживается превращение простых углеводов в более сложные (олиго- и полисахариды).

Калий повышает активность ферментов, участвующих в углеводном обмене, в частности сахаразы и амилазы. Этим объясняется положительное влияние калийных удобрений на накопление крахмала в клубнях картофеля, сахара в сахарной свекле и других корнеплодах. Под влиянием калия повышается морозоустойчивость растений, что связано с большим содержанием сахаров и увеличением осмотического давления в клетках.

При достаточном калийном питании повышается устойчивость растений к различным заболеваниям, например в зерновых хлебов — к мучнистой росе и ржавчине, в овощных культур, картофеля и корнеплодов — к возбудителям гнилей. Значительно улучшает лежкость плодов и овощей. Калий положительно влияет на прочность стеблей и устойчивость растений к полеганию, на выход и качество волокна льна и конопли.

Содержание калия в клетках растения значительно выше, чем других катионов. Внутриклеточная концентрация калия в растениях в 100-1000 раз превышает его концентрацию в почвенном растворе.

Критический период в потреблении калия растениями приходится на первые 15 дней после всходов. Период максимального потребления совпадает с периодом интенсивного прироста биомассы. Поступление калия заканчивается у льна в фазу цветения, у зерновых и зернобобовых — до цветения, молочной спелости. У других культур период поступления калия в растения более растянут, и проходит в течение всего вегетационного периода (картофель, сахарная свекла, капуста).

Относительное содержание элементов минерального питания в основной и побочной продукции различных сельскохозяйственных культур определяется, прежде всего, их видовыми особенностями, но зависит также от сорта и условий выращивания. Содержание азота и фосфора значительно выше в хозяйственно ценной части урожая — зерне, корне и клубнеплодов, чем в соломе и ботве. Калия же больше содержится в соломе и ботве, чем в товарной части урожая.

Калиелюбивые культуры (сахарная и кормовая свекла, картофель, капуста и кукуруза) потребляют этот элемент гораздо больше, чем зерновые и зернобобовые культуры, лен и травы. Также много калия потребляет подсолнечник.

Общий вынос калия с урожаем сельскохозяйственных культур сильно различается. Это обусловлено особенностями химического состава растений, колебаниями в уровне формирования урожая и изменением его структуры.

Недостаток калия вызывает множество нарушений обмена веществ у растений. В результате производительность растения падает, качество продукции снижается, растения начинают чаще поражаться различными болезнями.

Внешние признаки калийного голодания проявляются в побурении краев листовых пластинок — `краевом запале`. Края и кончики листьев приобретают `обожженный` вид на пластинках появляются мелкие ржавые пятна. При недостатке калия клетки растут неравномерно, что вызывает гофрированность, куполообразное закручивание листьев. В картофеле на листьях появляется также характерный бронзовый налет. Особенно часто недостаток калия проявляется при выращивании более требовательных к этому элементу картофеля, корнеплодов, капусты, силосных культур и многолетних трав. Зерновые злаки менее чувствительны к недостатку калия. Но и они при остром дефиците калия плохо кустятся, междоузлия стеблей укорачиваются, а листья, особенно нижние, вянут даже при достаточном количестве влаги в почве.

Чрезмерное калийное питание растений также негативно сказывается на их росте и развитии. Проявляется оно в возникновении между жилками листьев бледных музыкальных пятен, которые со временем буреют, а затем листья опадают. Поэтому оптимально разработанный план калийного питания растений в значительной степени будет влиять на производительность и качество урожая.

Калий в почве

Содержание калия (K2О) в различных почвах колеблется от 0.5 до 3% и зависит от механического состава. Больше калия содержится в глинистой фракции почвы. Поэтому тяжелые глинистые и суглинистые почвы богаче калием (2-3%), чем песчаные и супесчаные (1.5-2%). Очень бедные калием торфянистые почвы (0.03-0.05%). В большинстве суглинистых почв калия содержится 2-2.5%, то есть значительно больше, чем азота и фосфора. Общий (валовый) калий содержится:

- в составе первичных и вторичных минералов (не менее 91%),

- в обменно-поглощенном (0,5-2%) и необменно-поглощенном (до 9%) состояниях,

- в виде солей почвенного раствора (0.05-0.2%),

- в составе пожнивно-корневых остатков, микроорганизмов (до 0.05%).

По степени подвижности и доступности для растений содержащиеся в почве соединения калия можно разделить на следующие основные формы.

Необменно-поглощенный (фиксированный) калий

Bходит в состав крепких алюмосиликатных минералов, главным образом полевого шпата (ортоклаз и др.) И слюды (мусковит, биотит и др.). Калий полевого шпата малодоступен для растений. Однако под воздействием воды и растворенной в ней углекислоты, изменений температуры среды и деятельности почвенных микроорганизмов происходит постепенное разложение этих минералов с образованием растворимых солей калия. Калий мусковита и биотита доступный растениям.

Обменно-поглощенный калий

Поглощенный почвенными коллоидами, составляет 0.8-1.5% общего содержания калия в почве. Ему принадлежит основная роль в питании растений. Хорошая доступность обменного калия для растений обусловлена его способностью при обмене с другими катионами легко переходить в раствор, из которого он усваивается растениями. При усвоении растениями калия из раствора новые порции его переходят из поглощенного состояния в почвенный раствор. По мере использования обменного калия этот процесс все больше замедляется, а остаточный калий все прочнее удерживается в поглощенном состоянии. Содержание обменного калия может служить показателем степени обеспеченности почвы усваиваемым калием. Обычные и мощные черноземы и сероземы богаче обменным калием, чем дерново-подзолистые почвы, особенно песчаные и супесчаные.

Водорастворимый калий

Представлен различными солями, растворимыми в почвенной влаге (нитраты, фосфаты, сульфаты, хлориды, карбонаты), которые непосредственно усваиваются растениями. Содержание его в почве обычно незначительное (около 1/10 от обменного), так как калий из раствора немедленно переходит в поглощенное состояние и потребляется растениями. В некоторых почвах водорастворимый калий (а также калий, внесенный в почву как удобрение) может поглощаться в необменной форме, в результате снижается доступность его для растений. Необменная фиксация калия, как и иона аммония, наиболее сильно выражена на черноземах и серозёмах, особенно при их попеременном увлажнении и высушивании.

Между различными формами калия в почвах существует динамическое равновесие. Количество водорастворимых форм калия может пополняться за счет обменно-поглощенных, уменьшение которых через некоторое время может возмещаться за счет фиксированной формы. Следует иметь в виду, что при внесении водорастворимых калийных удобрений их трансформация может протекать в обратном направлении. Часть калия теряется из корневого слоя за счет инфильтрации (процесса пропитки и просачивания) от 2% в тяжелых и до 5% на легких почвах от внесенного количества удобрений. Также потери могут происходить от водной или ветровой эрозии.

Итак, главным условием для поддержания оптимального баланса питательных веществ в почве, в том числе и калия, является компенсация затрат за счет применения минеральных и органических удобрений.

Источник

Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение

Центр Агрохимической Cлужбы

«Липецкий»

Страницы:

Калий в земледелии ЦЧО

Калий является одним из основных зольных макроэлементов. Его роль в питании растений более отчетливо проявляется на фоне высокого использования фосфора и азота. Вынос калия с урожаем всегда больше, чем фосфора, а часто и азота. Оптимальное калийное питание повышает крахмалистость и вкусовые качества картофеля, сахаристость корнеплодов сахарной свёклы, накопление жира в семенах масличных культур, улучшает выполненность зерна злаковых культур.При недостатке калия задерживается синтез белка и накапливается небелковый азот. Использование калийных удобрений на почвах (особенно легкого механического состава), загрязненных радионуклидами, снижает транслокацию радиоцезия в растения (Панников, Минеев, 1977).

Значительное истощение почвенного калийного фонда может привести не только к снижению продуктивности выращиваемых культур, но и к утрате экологических и хозяйственных функций почвы.

Основная часть почвенного калия представлена малорастворимыми алюмосиликатными минералами и лишь в процессе их выветривания становится доступной для растений. Целинные чернозёмы ЦЧО содержат 1.6-1.7% валового калия в верхней части гумусово-аккумулятивного горизонта и 1.2-1.4% – в материнской породе (табл. 1). Содержание подвижных форм калия в слое 0-20 см заповедных чернозёмов составляет: 140-160 мг/кг («Казацкая степь») и 101-105 мг/кг («Ямская степь») (Лукин, Соловиченко, 2008; Каштанов, Явтушенко,1997).

Как правило, чем более тяжёлый механический состав имеют почвы, тем больше в них валового и подвижного калия. Кроме того, почвы тяжёлого механического состава отличаются повышенной фиксацией калия. В чернозёмах, в связи с высокой насыщенностью двухвалентными катионами, обменный калий почти не накапливается. Преобладает необменное поглощение этого элемента (Панников, Минеев, 1977).

На основе обобщения исследований, проведенных в ЦЧР, предложены оптимальные уровни содержания подвижного калия в пахотных почвах: для оподзоленного чернозёма – 100-140, для выщелоченного – 120-150, для типичного – 140-160, для обыкновенного – 170-180 мг/кг (Акулов, 1992). Для чернозёмов Украины оптимальное содержание подвижного калия для зерновых культур соответствует уровню 120-180 мг/кг, а для пропашных культур – более 180 мг/кг (Медведев, 2002).

Цель данной работы – проанализировать динамику содержания подвижных форм калия в пахотных почвах ЦЧО и объёмы поступления калия с удобрениями. В работе использованы материалы сплошного агрохимического обследования пахотных почв, проводимого агрохимической службой в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Тамбовской областях. В пробах почвы содержание подвижных форм калия определялось по Чирикову (ГОСТ 26204-91).

В ЦЧО наибольшие площади занимают зональные почвы – чернозёмы. Чернозёмы оподзоленные и выщелоченные в основном находятся в северной и северо-западной частях ЦЧО (Липецкой, Тамбовской и Курской областях). Чернозёмы обыкновенные, южные и остаточно-карбонатные – в центральной и юго-восточной частях региона (Воронежской и Белгородской областях). Чернозёмы типичные преобладают на остальной территории ЦЧО. Наиболее распространёнными почвами в ЦЧО являются чернозёмы выщелоченные (29.9%) и типичные (26.1%). Серые лесные почвы сформировались в северной части региона и в большей мере распространены в Курской и Тамбовской областях (Соловиченко, 2005).

| Почва | Горизонт | Мощность горизонта, см | Глубина отбора проб, см | Валовое содержание К2О, % | Подвижные формы К2О, мг/кг |

|---|---|---|---|---|---|

| Чернозем выщелоченый мощный тучный | А1 | 7-45 | 10-20 | 1.64 | 105 |

| АВ | 46-68 | 50-60 | 1.77 | 77 | |

| В | 69-90 | 70-80 | 1.86 | 76 | |

| ВС | 91-120 | 100-110 | 147 | 82 | |

| С | 121-165 | 140-150 | 1.22 | не опр. | |

| Чернозем типичный мощный тучный | А1 | 7-47 | 10-20 | 1.72 | 101 |

| 30-40 | 1.89 | 78 | |||

| АВСА | 48-75 | 55-65 | 1.88 | не опр. | |

| ВСА | 76-98 | 80-90 | 1.63 | не опр. | |

| ВССА | 99-120 | 105-115 | 1.79 | не опр. | |

| ССА | 121-165 | 150-160 | 1.40 | не опр. |

В Белгородской области средневзвешенное содержание подвижных форм калия за период 1964-1989 гг. увеличилось на 23% (24 мг/кг), что связано с увеличением использования калийных и органических удобрений. В 1984-1989 гг. в области впервые был достигнут положительный хозяйственный баланс калия (интенсивность 116%). По мнению Д.Н. Прянишникова, приемлемая интенсивность баланса калия должна составлять не менее 80% (Прянишников, 1952). В 1990-2009 гг. баланс калия стал резко дефицитным (интенсивность 32-74%), однако средневзвешенное содержание подвижного калия в почвах изменилось не сильно, находясь в пределах 120-128 мг/кг.

| Цикл | Год | Содержание подвижного К20, мг/кг | Средне- взвешенное значение, мг/кг | Запасы в пахотном слое, кг/га | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| очень низкое, 180 | ||||||||||

| Белогородская область | ||||||||||

| I | 1964-1970 | 1.5 | 6.5 | 21.1 | 35.3 | 32.8 | 3.0 | 105 | 315 | |

| II | 1971-1975 | 0.1 | 2.1 | 32.9 | 44.1 | 18.4 | 2.4 | 97 | 291 | |

| III | 1976-1983 | 0.1 | 0.4 | 15.0 | 43.0 | 32.5 | 9.0 | 120 | 360 | |

| IV | 1984-1989 | 0.1 | 2.0 | 12.1 | 33.2 | 36.7 | 15.9 | 130 | 390 | |

| V | 1990-1994 | 0.3 | 2.1 | 16.7 | 37.5 | 30.5 | 12.9 | 120 | 360 | |

| VI | 1995-1999 | 0.1 | 1.9 | 13.5 | 38.4 | 34.0 | 12.1 | 128 | 384 | |

| VII | 2000-2004 | 0.1 | 2.0 | 14.6 | 42.4 | 31.9 | 9.0 | 121 | 363 | |

| VIII | 2005-2009 | 1.4 | 125 | 39.0 | 36.1 | 11.0 | 127 | 381 | ||

| Воронежская область | ||||||||||

| I | 1964-1970 | 0.3 | 2.9 | 10.0 | 21.1 | 37.9 | 27.8 | 115 | 345 | |

| II | 1972-1979 | 0.9 | 11.9 | 42.4 | 36.1 | 8.7 | 120 | 360 | ||

| III | 1979-1985 | 0,1 | 0.3 | 8.5 | 40.6 | 40.6 | 9.9 | 119 | 357 | |

| IV | 1986-1990 | 0.6 | 9.4 | 37.8 | 44.4 | 7.8 | 122 | 366 | ||

| V | 1991-1995 | 0.6 | 95 | 30.7 | 50.8 | 9.5 | 133 | 399 | ||

| VI | 1996-2000 | 0.1 | 0.6 | 8.3 | 30.7 | 50.8 | 9.5 | 127 | 381 | |

| VII | 2001-2005 | 0.1 | 0.7 | 10.7 | 32.4 | 46.6 | 9.5 | 127 | 381 | |

| VIII | 2006-2010 | 0.1 | 0.9 | 113 | 37.0 | 43.9 | 6.8 | 123 | 369 | |

| Курская область | ||||||||||

| I | 1964-1970 | 0.6 | 13.8 | 48.1 | 28.6 | 8.1 | 0.8 | 82 | 246 | |

| II | 1971-1975 | 0.2 | 9.9 | 53.7 | 29.5 | 5.0 | 1.7 | 82 | 246 | |

| III | 1976-1983 | — | 9.2 | 44.8 | 32.2 | 10.2 | 3.6 | 91 | 273 | |

| IV | 1984-1989 | — | 2.9 | 30.1 | 41.1 | 19.8 | 6.1 | 104 | 312 | |

| V | 1990-1994 | — | 03 | 24.3 | 42.3 | 24.9 | 8.2 | 111 | 333 | |

| VI | 1995-1999 | 0.1 | 0.9 | 33.4 | 37.8 | 19.7 | 8.1 | 104 | 312 | |

| VII | 2000-2004 | 0.1 | 0.9 | 40.2 | 38.4 | 15.2 | 5.2 | 96 | 288 | |

| Липецкая область | ||||||||||

| I | 1964-1969 | 0.5 | 5.5 | 24 | 43 | 22 | 5 | 101 | 303 | |

| II | 1970-1975 | — | 1.5 | 25 | 51 | 19 | 3.5 | 102 | 306 | |

| III | 1976-1981 | — | 0.3 | 17 | 52 | 25 | 5.7 | 110 | 330 | |

| IV | 1982-1986 | — | 1 | 33 | 46 | 15 | 5 | 98 | 294 | |

| V | 1987-1989 | — | 3 | 45 | 32 | 13 | 7 | 92 | 276 | |

| VI | 1990-1993 | — | 2 | 38 | 34 | 17 | 9 | 99 | 297 | |

| VII | 1994-1997 | — | 1 | 37 | 37 | 17 | 8 | 99 | 297 | |

| VIII | 1998-2002 | — | 1 | 34 | 40 | 17 | 8 | 101 | 303 | |

| XIX | 2003-2007 | — | 1 | 33 | 44 | 17 | 5 | 101 | 303 | |

| Тамбовская область | ||||||||||

| II | 1971-1977 | — | 1.8 | 24.4 | 40.8 | 23.5 | 9.5 | 109 | 326 | |

| III | 1978-1984 | — | 0.6 | 16.3 | 49.2 | 28.4 | 5.5 | 112 | 336 | |

| IV | 1985-1990 | — | 0.2 | 17.5 | 51.1 | 27.1 | 4.1 | 110 | 331 | |

| V | 1991-1995 | — | 0.5 | 24.8 | 49 | 24 | 1.7 | 104 | 311 | |

| VI | 1996-2002 | — | 0.5 | 27.1 | 50.5 | 21.1 | 0.8 | 101 | 302 | |

| VII | 2003-2009 | — | 0.6 | 23.8 | 52.7 | 22.8 | 0.1 | 102 | 305 | |

В Липецкой области по данным первого цикла агрохимического обследования (1964-1969 гг.) средневзвешенное содержание подвижного калия составляло 101 мг/кг при отрицательном балансе этого элемента (-12 кг/га). Минимальное содержание подвижного калия (92 мг/кг) зафиксировано в пятом цикле обследования (1987-1989 гг.) при положительном балансе 6 кг/га. В восьмом цикле (1998-2002 гг.) содержание подвижных форм калия увеличилось до 101 мг/кг, несмотря на отрицательный баланс этого элемента (-25 кг/га) (Сискевич, Никонова, 2006).

В почвах Тамбовской области за годы наблюдений содержание подвижных форм калия было достаточно стабильно (101-112 мг/кг), несмотря на различный уровень использования удобрений.

В почвах Курской и Воронежской областей за период 1964-1994 гг. средневзвешенное содержание подвижных форм калия увеличилось соответственно на 35 и 16%, а затем наметилась устойчивая тенденция к уменьшению величины данного показателя (табл. 2).

Динамика поступления калия в почву с органическими и минеральными удобрениями была достаточно сходной во всех областях ЦЧР. С середины шестидесятых до конца восьмидесятых годов прошлого века поступление калия увеличивалось, затем стало снижаться, и в начале текущего столетия достигло минимальных значений. По результатам последних циклов агрохимического обследования зафиксировано увеличение поступления этого элемента в пахотные почвы. Основное количество калия вносилось с минеральными удобрениями, однако в конце девяностых годов прошлого века главным источником поступления калия в агроландшафты стали органические удобрения. Наиболее высокий уровень поступления калия с удобрениями отмечался в Белгородской области, а наиболее низкий – в Тамбовской (табл. 3).

Многими исследованиями установлено, что в процессе сельскохозяйственного использования содержание подвижного калия в почве изменяется незначительно. При низкой обеспеченности почвы усвояемым азотом, что характерно для типичных чернозёмов и тёмно-серых лесных почв, потребность растений в калии удовлетворяется за счет мобилизации его почвенных запасов. Установлено, что при взаимодействии калийных удобрений с почвой в необменной форме фиксируется 70-90% внесенного калия, большая часть которого за 3-4 года выращивания сельскохозяйственных растений используется ими на формирование урожая (Минеев, 1999).

Большое количество органического вещества в условиях недостаточного увлажнения и сравнительно высокой температуры способствует необменному поглощению калия в пахотном горизонте чернозёмов. Поэтому, в большинстве полевых опытов, проведенных в ЦЧО, прямого положительного эффекта от внесения калийных удобрений не отмечалось (Плодородие черноземов России, 1998).

В тоже время в стационарном опыте БелНИИСХ по истечении двух ротаций пятипольного севооборота содержание подвижного калия на вариантах без внесения удобрений уменьшилось на 21-25 мг/кг, по сравнению с исходным уровнем, а на вариантах с внесением удобрений существенно (на 40 мг/кг и более) повысилось, причем на увеличение содержания подвижного калия на 10 мг/кг затрачивалось сравнительно мало калия – 47-70 кг д.в./га (Соловиченко, 2002).

| Циклы | Годы | Минеральные удобрения | Органические удобрения | Всего |

|---|---|---|---|---|

| Белогородская область | ||||

| I | 1964-1970 | 10.0 | 11.4 | 21.4 |

| II | 1971-1975 | 16.0 | 13.8 | 29.8 |

| III | 1976-1983 | 32.0 | 21.6 | 53.6 |

| IV | 1984-1989 | 46.0 | 34.8 | 80.8 |

| V | 1990-1994 | 25.0 | 31.2 | 56.2 |

| VI | 1995-1999 | 5.3 | 14.4 | 19.7 |

| VII | 2000-2004 | 8.9 | 5.9 | 14.8 |

| VIII | 2005-2009 | 19.3 | 5.4 | 24.7 |

| Воронежская область | ||||

| I | 1964-1970 | 11.2 | 10.9 | 22.1 |

| II | 1972-1979 | 19.0 | 12.3 | 31.3 |

| III | 1979-1985 | 22.6 | 20.3 | 42.9 |

| IV | 1986-1990 | 29.6 | 21.2 | 50.8 |

| V | 1991-1995 | 10.7 | 17.8 | 28.5 |

| VI | 1996-2000 | 1.7 | 10.5 | 12.2 |

| VII | 2001-2005 | 6.2 | 9.2 | 15.4 |

| VIII | 2006-2010 | 10.2 | 8.3 | 18.5 |

| Курская область | ||||

| III | 1976-1983 | 29.1 | 15.9 | 45.0 |

| IV | 1984-1989 | 45.2 | 23.7 | 68.9 |

| V | 1990-1994 | 37.0 | 18.4 | 55.4 |

| VI | 1995-1999 | 2.6 | 5.8 | 8.4 |

| VII | 2000-2004 | 6.4 | 3.5 | 9.9 |

| VIII | 2005-2009 | 18.4 | 2.2 | 20.6 |

| Липецкая область | ||||

| I | 1964-1969 | 8.4 | 5.1 | 13.5 |

| II | 1970-1975 | 15.3 | 8.6 | 23.9 |

| III | 1976-1981 | 22.4 | 13.1 | 35.5 |

| IV | 1982-1986 | 25.5 | 20.6 | 46.1 |

| V | 1987-1989 | 36.4 | 23.7 | 60.1 |

| VI | 1990-1993 | 37.3 | 25.9 | 63.2 |

| VII | 1994-1997 | 6.1 | 9.5 | 15.6 |

| VIII | 1998-2002 | 3.6 | 4.7 | 8.3 |

| XIX | 2003-2007 | 11.3 | 6.4 | 17.7 |

| Тамбовская область | ||||

| II | 1971-1977 | 8.9 | 6.6 | 15.5 |

| III | 1978-1984 | 19.6 | 16.3 | 35.9 |

| IV | 1985-1990 | 26.3 | 17.5 | 43.8 |

| V | 1991-1995 | 2.7 | 9.5 | 12.2 |

| VI | 1996-2002 | 0.4 | 4.9 | 5.3 |

| VII | 2003-2009 | 6.6 | 2.6 | 9.2 |

Возможно, что причиной «благополучия» в состоянии калийного фонда чернозёмов является некорректное применение методов анализа. При значениях рН = 3, которые устанавливаются после взаимодействия раствора 0.5 М уксусной кислоты с почвой (по Чирикову), вероятно вовлечение механизмов растворения калийсодержащих минералов почвы, а также процессов гидролиза органического вещества, что искажает картину о реальном количестве доступного калия в почве (Прокошев, Носов, 2002). В модельных опытах установлено, что содержание подвижного калия в почве, определенное по методу Чирикова, слабо коррелирует с дозами (даже высокими) внесения калийных удобрений (Козлова и др., 2003).

| Вариант | Урожайность, | Содержание сахара, % | Потери сахара в мелассе, % | Выход сахара | Прибавка выхода сахара, % | Окупаемость удобрений прибавкой выхода сахара, кг сахара/кг д.в. удобрений |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Контроль | 28.2 | 19.3 | 2.28 | 4.53 | — | — |

| N180 | 32.5 | 17.6 | 2.29 | 4.60 | 1.5 | 0.39 |

| P180 | 33.7 | 19.4 | 2.24 | 5.14 | 13.5 | 3.39 |

| K180 | 30.5 | 19.4 | 2.36 | 4.84 | 6.8 | 1.72 |

| N180P180 | 39.4 | 17.9 | 2.26 | 5.78 | 27.6 | 3.47 |

| N180K180 | 35.2 | 18.2 | 2.69 | 5.07 | 11.9 | 1.50 |

| P180K180 | 37.1 | 19.6 | 2.42 | 6.06 | 33.8 | 4.25 |

| N180P180K180 | 44.0 | 18.3 | 2.33 | 6.59 | 45.5 | 3.81 |

Однако достаточно стабильное содержание подвижного калия в почвах при низком уровне химизации не является основанием для отказа от использования калийных удобрений на чернозёмах. Калийные удобрений необходимо, в первую очередь, вносить под культуры, выносящие много калия с урожаем, для обеспечения сбалансированного минерального питания. Например, только при совместном внесении калийных, фосфорных и азотных удобрений в дозе N180P180K180 под сахарную свёклу можно добиться высокого выхода сахара (6,59 т/га) при высокой окупаемости минеральных удобрений (3.81 кг сахара/кг д.в. удобрения) (табл. 4) (Лукин и др., 2010).

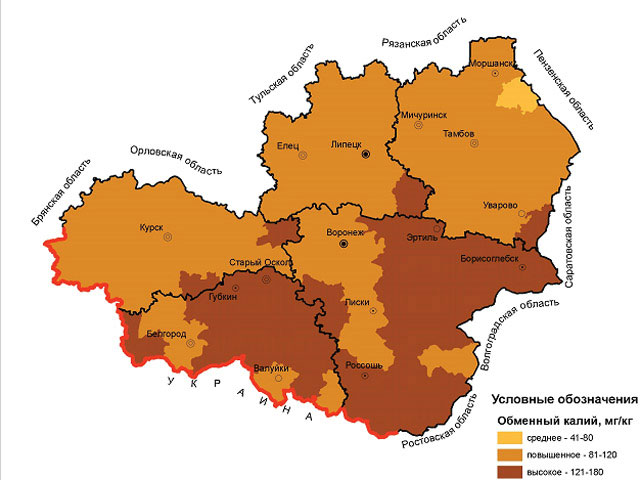

В пределах ЦЧО наиболее обеднены подвижным калием западные и северные районы, что связано как с особенностями почвообразующих пород и почвенного покрова отмеченных территорий, так и с многолетним их использованием. По результатам последних завершенных циклов агрохимического обследования наиболее низкое средневзвешенное содержание подвижных форм калия (73.1 мг/кг) зафиксировано в почвах Пичаевского района Тамбовской области, расположенного на северо-востоке ЦЧО (рис. 1). В этом же районе наиболее высокая доля среднеобеспеченных (41-80 мг/кг) калием почв – 62.3%. В ЦЧР наиболее низкое средневзвешенное содержание подвижных форм калия отмечено в Курской (96 мг/кг), Липецкой (101 мг/кг) и Тамбовской (102 мг/кг) областях. В этих регионах наиболее высокая доля почв среднеобеспеченных калием: в Курской области – 40.2%, в Липецкой – 33.0%, в Тамбовской – 23.8%. Но преобладают в них почвы с повышенным содержанием (81-120 мг/кг) подвижных форм данного элемента.

Наиболее высоким средневзвешенным содержанием подвижного калия характеризуются пахотные почвы Белгородской (127 мг/кг) и Воронежской (123 мг/кг) областей. В Белгородской области высокое содержание подвижных форм калия (121-180 мг/кг) характерно для 36,1%, а очень высокое содержание (более 180 мг/кг) – для 11.0% обследованных почв. В Воронежской области эти показатели составляют 43.9 и 6.8% соответственно. Такие почвы в основном преобладают в степной зоне, расположенной на востоке и юго-востоке этих областей.

Таким образом, материалы агрохимического обследования свидетельствуют о достаточно стабильном содержании подвижных форм калия в пахотных почвах ЦЧО на современном этапе их использования. Тем не менее, для стабилизации калийного режима чернозёмов и обеспечения сбалансированного минерального питания сельскохозяйственных растений необходимо увеличить поступление этого элемента в агроландшафты до уровня, обеспечивающего интенсивность баланса не менее 80%.

- П.А. Чекмарев, член-корреспондент РАСХН, директор департамента растениеводства, Министерствосельского хозяйства РФ

- С.В. Лукин, доктор сельскохозяйственных наук, ФГУ центр агрохимической службы «Белгородский», е-mail: serg.lukin2010@yandex.ru

- Ю.И. Сискевич, кандидат географических наук, ФГУ центр агрохимической службы «Липецкий»

- Н.П. Юмашев, кандидат сельскохозяйственных наук, ФГУ центр агрохимической службы «Тамбовский»

- В.И. Корчагин, ФГУ центр агрохимической службы «Воронежский»

- А.Н. Хижняков, ФГУ станция агрохимической службы «Курская»

- Панников В.Д., Минеев В.Г. Почва, климат, удобрение и урожай. – М.: Колос, 1977. – 416 с.

- Лукин С.В., Соловиченко В.Д. Результаты мониторинга плодородия почв государственного заповедника «Белогорье» // Достижения науки и техники АПК. – 2008. – №8 – С. 15-17.

- Каштанов А.Н., Явтушенко В.Е. Агроэкология почв склонов. – М.: Колос, 1997. – 240 с.

- Акулов П.Г. Воспроизводство плодородия и продуктивность чернозёмов. – М.: Колос, 1992. – 223 с.

- Медведев, В.В. Мониторинг почв Украины. – Харьков: ПФ «Антиква», 2002. – 428 с.

- Соловиченко В.Д. Плодородие и рациональное использование почв Белгородской области. – Белгород: «Отчий край», 2005. – 292 с.

- Прянишников Д.Н. Агрохимия. – М.: 1952. – 735 с.

- Сискевич Ю.И., Никонова Г.Н. Мониторинг содержания калия в почвах Липецкой области // Агрохимический вестник. – 2006. – №6. – С. 2-4.

- Минеев, В.Г. Агрохимия и экологические функции калия. – М.: Изд-во МГУ, 1999. – 331 с.

- Плодородие чернозёмов России / под ред. Н.З. Милащенко. – М.: Агроконсалт, 1998. – 688 с.

- Прокошев В.В., Носов В.В. Уровень калийного питания – одно из условий устойчивого земледелия в Центральном Черноземье/ Теория и практика использования агрохимических средств в со-временном земледелии Центрально-Черноземных областей России. – Белгород: Крестьянское дело, 2002. – С. 120-125.

- Козлова О.Н., Соколова Т.А., Носов В.В., Балдина В.В. О содержании калия в различных вытяжках из черноземов и дерново-подзолистых почв разного гранулометрического и минералогического состава // Агрохимия. – 2003. – №10. – С.13-21.

- Лукин С.В., Васенев И.И., Цыгуткин А.С. Агроэкологическая оценка многолетней динамики содержания обменного калия в чернозёмах западной части ЦЧО // Достижения науки и техники АПК. – 2010. – №8. – C. 42-45.

Источник