Нормирование качества почв

Читайте также:

|

| Категория загрязнения почвы | Zc | Изменение показателей здоровья населения |

| Допустимая | 128 | Увеличение заболеваемости детей, нарушение репродуктивной функции женщин |

Переход от предельно допустимых концентраций к фоновым в качестве критериев оценки достаточно необычен для российской практики. Определенную сложность представляет собой обоснование выбора фонового участка и выявление состава почв на этом участке, однако исследования подобного рода выполняются во многих регионах; полученные результаты характеризуют загрязнение почв разного гранулометрического состава в зоне влияния ряда промышленных предприятий.

Однако нормирование загрязнения относительно фона не может быть информативным для производственных площадок, в границах которых процедуры обращения с вредными веществами далеко не совершенны, а процессы миграции и трансформации этих веществ приводят к накоплению их в наиболее консервативной среде – почве.

Санитарный контроль загрязнения почв осуществляется преимущественно органами санэпидслужбы. Эта служба проводит:

— предупредительный надзор за проектированием и строительством сооружений по очистке и обезвреживанию промышленных и бытовых отходов;

— текущий надзор за своевременным сбором и удалением промышленных и бытовых отходов, а также вторичного сырья.

Кроме указанных функций, под контролем санитарной службы находится не только сбор, но и транспортирование отходов, согласование мест их захоронения, переработки. Санитарное состояние почв оценивается по четырем направлениям:

1. Санитарные физико-химические исследования (преимущественно для почвенных фильтратов), включающие определение: отношения общего азота к органическому, кислотности, биохимического потребление кислорода окисляемости, сухого остатка сульфатов и хлоридов и т. п.

2. Санитарно-энтомологические исследования, включающие учет численности синантропных мух (нашедших близ жилья человека особо благоприятные для себя условия жизни) во всех фазах их развития (взрослые, личинки, куколки) в отложениях, на открытом воздухе, в почве и отходах.

3. Санитарно-гельминтологические исследования в целях определения числа яиц гельминтов, паразитирующих в органах человека, в местах, часто посещаемых населением.

4. Санитарно-бактериологические исследования – наиболее обстоятельные и осуществляемые по программам полного, краткого и специального анализов. При этих исследованиях определяют, прежде всего, присутствие бактерий кишечной группы например, с помощью коли-титра). Специальные анализы проводят в целях обнаружения представителей дизентерийной и тифозной (паратифозной) групп.

Дата добавления: 2015-09-13 ; просмотров: 6 ; Нарушение авторских прав

Источник

Нормирование качества почвы

В СССР был установлен лишь один норматив, определяющий допустимый уровень загрязнения почвы вредными химическими веществами — ПДК для пахотного слоя почвы. Принцип нормирования содержания химических соединений в почве основан на том, что поступление их в организм происходит преимущественно через контактирующие с почвой среды. Основные понятия, касающиеся химического загрязнения почв, определены ГОСТом 17.4.1.03-84. Охрана природы. Почвы. Термины и определения химического загрязнения.

Предельно допустимая концентрация в пахотном слое почвы (ПДКп) — это концентрация вредного вещества в верхнем, пахотном слое почвы, которая не должна оказывать прямого или косвенного отрицательного влияния на соприкасающиеся с почвой среды и на здоровье человека, а также на самоочищающую способность почвы.

Нормативы ПДКп разработаны для веществ, которые могут мигрировать в атмосферный воздух или грунтовые воды, снижать урожайность или ухудшать качество сельскохозяйственной продукции.

В настоящее время в Институте экологии человека проводятся исследования, направленные на обоснование индивидуальных нормативов ПДКп для различных типов почв. Таким образом, в ближайшее время следует ожидать того, что особенности миграции и трансформации вредных веществ в почвах будут отражены в системе нормирования.

Оценка уровня химического загрязнения почв населенных пунктов проводится по показателям, разработанным при сопряженных геохимических и гигиенических исследованиях окружающей среды городов. Такими показателями являются коэффициент концентрации химического элемента Кс и суммарный показатель загрязнения Zc.

Коэффициент концентрации определяется как отношение реального содержания элемента в почве С к фоновому Сф:

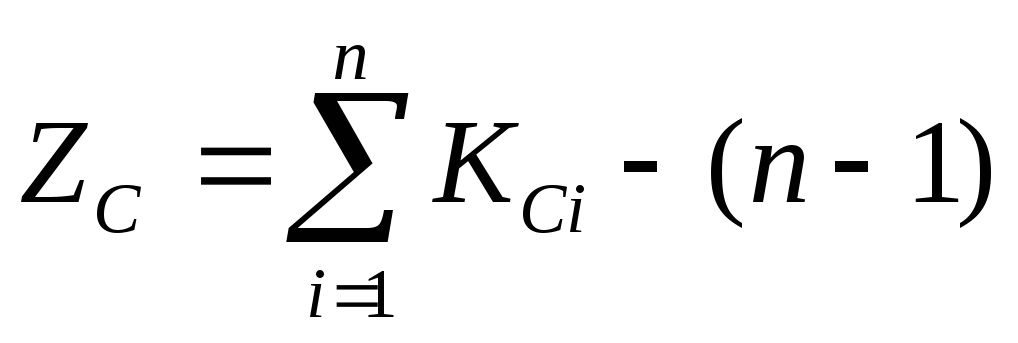

Поскольку часто почвы загрязнены сразу несколькими элементами, то для них рассчитывают суммарный показатель загрязнения, отражающий эффект воздействия группы элементов.

Суммарный показатель загрязнения может быть определен как для всех элементов в одной пробе, так и для участка территории по геохимической выборке.

Оценка опасности загрязнения почв комплексом элементов по показателю Zc проводится по оценочной шкале, градации которой разработаны на основе изучения состояния здоровья населения, проживающего на территориях с различным уровнем загрязнения почв.

Таблица 5. Ориентировочная оценочная шкала опасности загрязнения почв по суммарному показателю

Источник

8.4 Нормирование качества почв

Принцип нормирования химических веществ в почве значительно отличается от принципов, положенных в основу нормирования их в водоемах, атмосферном воздухе и пищевых продуктах. Попавшие в почву химические вещества поступают в организм человека главным образом через контактирующие с почвой среды: воду, воздух и растения, в последнем случае по биологической цепи почва — растение — человек. Поэтому при нормировании химических веществ в почве учитывается не только та опасность, которую представляет почва при непосредственном контакте с ней, но и последствия вторичного загрязнения контактирующих с почвой сред.

Исторически нормирование качества почв сфокусировано, прежде всего, на нормировании качества почв сельскохозяйственных угодий. В соответствии с этим подходом в СССР был установлен лишь один норматив, определяющий допустимый уровень загрязнения почвы вредными химическими веществами — ПДКп для пахотного слоя почвы. Перечни предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в почве неоднократно выпускались, с изменениями и дополнениями, в 70-90-е годы. Основным нормативным документом 90-х годов стали гигиенические нормы ГН 6229-91. (Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых количеств (ОДК) химических веществ в почве). В 2006 г. их заменили ГН 2.1.7.2041-06. (Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве).

ПДК для пахотного слоя почвы (ПДКп, мг/кг) – концентрация химического вещества в пахотном слое почвы, которая не должна вызывать прямого или косвенного отрицательного воздействия на соприкасающиеся с почвой среды и здоровье человека и на самоочищающую способность почвы.

В соответствии с современным пониманием, предельно допустимая концентрация химического вещества в почве представляет собой комплексный показатель безвредного для человека содержания химических веществ в почве, так как используемые при ее обосновании критерии отражают возможные пути воздействия загрязняющего вещества на контактирующие среды, биологическую активность почвы и процессы ее самоочищения. Обоснование ПДК химических веществ в почве базируется на четырех основных показателях вредности, устанавливаемых экспериментально:

1) ТВ – транслокационный показатель почвы – характеризует переход химического вещества из почвы в корневую систему и зеленую массу растений расшифровывается как транслокация веществ);

2) МА – миграционный показатель атмосферы — характеризует переход химических веществ из почвы в атмосферу;

3) МВ – миграционный водный показатель – характеризует переход химических веществ в подземные грунтовые воды и водяные источники;

4) ОС – общесанитарный показатель – характеризует влияние химического вещества на самоочищающую способность почвы, т. е. микробиоценоз почвы.

Наименьший из обоснованных уровней содержания является лимитирующим и принимается за предельно допустимую концентрацию. Необходимо подчеркнуть, что во многих случаях значение ПДКп устанавливают не для валового содержания загрязняющего вещества в почве, а для определенных (например, выщелачиваемых буферными растворами) форм. Это объясняется как тем, что основным принципом нормирования качества почв является принцип предотвращения загрязнения соприкасающихся с ней сред (и, прежде всего, водной среды), так и тем, что аналитическое определение содержания химических веществ в почве часто (особенно, в прошлые годы) проводили, предварительно извлекая эти вещества (например, металлы) из образцов.

На первом месте по важности нормирования стоят пестициды и их метаболиты, затем нефтепродукты, сернистые вещества и т.д. При выборе индикаторных растений для обоснования нормативов ПДК в почве предпочтение отдается растениям, представленным в пищевом рационе населения.

Оценка опасности загрязнения почв, используемых для сельского хозяйства, основана на транслокационном показателе важнейшем при обосновании ПДК химических веществ в почве. Это обусловлено тем, что:

с продуктами питания растительного происхождения в организм человека поступает в среднем 70% вредных химических веществ:

уровень транслокации определяет уровень накопления токсикантов в продуктах питания, влияет на их качество.

Оценка опасности загрязнения почвы населенных пунктов определяется:

эпидемиологической значимостью загрязненной химическими веществами почвы;

ролью загрязненной почвы как источника вторичного загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха и при ее непосредственном контакте с человеком;

значимостью степени загрязнения почвы в качестве индикатора загрязнения атмосферного воздуха.

Оценка уровня химического загрязнения почв как индикатора неблагоприятного воздействия на здоровье населения проводится по показателям, разработанным при сопряженных геохимических и геогигиенических исследованиях окружающей среды городов. Такими показателями являются: коэффициент концентрации химического вещества и суммарный показатель загрязнения.

Коэффициент концентрации химического элемента:

Ci– концентрация вещества,Сфi– фоновая концентрация вещества.

Суммарный коэффициент загрязнения:

n – количество загрязнителей. На основании расчета Zcсоздаетсяоценочная шкала градации загрязненияпочвы. В ее основе – исследования о состоянии здоровья человека.

Таблица 9. – Оценочная шкала загрязнения почв

Категория загрязнения почвы

Изменение показателей здоровья населения

Увеличение заболеваемости детей, нарушение репродуктивной функции женщин

Переход от предельно допустимых концентраций к фоновым в качестве критериев оценки достаточно необычен для российской практики. Определенную сложность представляет собой обоснование выбора фонового участка и выявление состава почв на этом участке, однако исследования подобного рода выполняются во многих регионах; полученные результаты характеризуют загрязнение почв разного гранулометрического состава в зоне влияния ряда промышленных предприятий.

Однако нормирование загрязнения относительно фона не может быть информативным для производственных площадок, в границах которых процедуры обращения с вредными веществами далеко не совершенны, а процессы миграции и трансформации этих веществ приводят к накоплению их в наиболее консервативной среде – почве.

Санитарный контроль загрязнения почв осуществляется преимущественно органами санэпидслужбы. Эта служба проводит:

предупредительный надзор за проектированием и строительством сооружений по очистке и обезвреживанию промышленных и бытовых отходов;

текущий надзор за своевременным сбором и удалением промышленных и бытовых отходов, а также вторичного сырья.

Кроме указанных функций, под контролем санитарной службы находится не только сбор, но и транспортирование отходов, согласование мест их захоронения, переработки. Санитарное состояние почв оценивается по четырем направлениям:

Санитарные физико-химические исследования (преимущественно для почвенных фильтратов), включающие определение: отношения общего азота к органическому, кислотности, биохимического потребление кислорода окисляемости, сухого остатка сульфатов и хлоридов и т. п.

Санитарно-энтомологические исследования, включающие учет численности синантропных мух (нашедших близ жилья человека особо благоприятные для себя условия жизни) во всех фазах их развития (взрослые, личинки, куколки) в отложениях, на открытом воздухе, в почве и отходах.

Санитарно-гельминтологические исследования в целях определения числа яиц гельминтов, паразитирующих в органах человека, в местах, часто посещаемых населением.

Санитарно-бактериологические исследования – наиболее обстоятельные и осуществляемые по программам полного, краткого и специального анализов. При этих исследованиях определяют, прежде всего, присутствие бактерий кишечной группы например, с помощью коли-титра). Специальные анализы проводят в целях обнаружения представителей дизентерийной и тифозной (паратифозной) групп.

Источник

➤ Adblockdetector