Объекты почвенного экологического мониторинга

Объекты наблюдения при проведении почвенного экологического мониторинга должны обеспечить выявление различных видов и уровней неблагоприятных изменений состояния почв, вызванных проживанием людей на земле и всеми видами их хозяйственной деятельности при обязательном учете специфических природных условий, влияющих на последствия антропогенного воздействия.

Объекты наблюдения почвенного экологического мониторинге должны обеспечить возможность оценки изменения состояния антропогенного нарушенных почв в пространстве и времени.

Выбору пробных площадей и точек опробывания должен предшествовать анализ всех антропогенных факторов, способных влиять на состояние почв и экосистемы в целом. Он позволит конкретно выявить специфический характер воздействия этих факторов на почвы и сопредельные среды (уплотнение почв тяжелой техникой, интенсивная эксплуатация почв и утрата почвами элементов питания, загрязнение почв, вод, атмосферы твердыми, жидкими, газообразными отходами и прочее). Такой анализ позволит определить вид планируемого экологического мониторинга, с чем сопряжен перечень показателей состояния почв, определение которых целесообразно для данного вида мониторинга. Тесно взаимосвязаны вид антропогенного воздействия, контролируемые показатели состояния почв, вид почвенного мониторинга и выбор пробных площадей, почвы которых отражают нарушения в экосистеме и их последействия.

Во всех случаях антропогенного воздействия на экосистему нарушения, вызванные ими, зависят от удаленности от источника воздействия. Часто еще при рекогносцировочном обследовании выявляются зоны интенсивной деградации почв и зоны распространения частично нарушенных почв (почвы буферной зоны). И те и другие должны быть включены в перечень объектов наблюдения. В подавляющем большинстве площади почв буферной зоны значительно превышают площади интенсивно деградированных земель (называемых часто техногенными пустынями), и оценка их состояния при мониторинге необходима.

Перечень пробных площадей при мониторинге почв должен обязательно включать природные аналоги техногенно измененных ландшафтов или ландшафты в минимальной степени измененные антропогенными факторами. Их анализ должен позволить обнаружить все природные факторы, обеспечивающие исходное состояние исследуемых почв, влияние на них рельефа, растительности, почвообразующих пород, климатических условий. Эти факторы влияют и на перераспределение техногенных веществ в конкретных условиях региона. Без «нулевой отточки отсчета», которыми служат почвы минимально нарушенных человеком ландшафтов (ненарушенных ландшафтов в настоящее время практически нет), невозможно оценить размер антропогенной деградации почв и ландшафтов в целом. Состояние почв на таких территориях необходимо оценивать при всех видах мониторинга.

Выбранные объекты мониторинга должны быть четко зарегистрированы, нанесены на карту (или карто-схему), что обеспечивает возможность следить за изменением анализируемых показателей во времени.

Таким образом, объектами наблюдения при мониторинге, проводимом на всех уровнях, являются:

— ненарушенные (или минимально нарушенные) природные (заповедные) экосистемы;

— частично трансформированные естественные экосистемы (наиболее распространенные);

— собственно антропогенные, преобразованные человеком техногенные ландшафты, полностью утратившие природные черты, которые можно назвать искусственными (сведена растительность, загрязнены воды, почвы).

Источник

Почвенный мониторинг

Почвенный экологический мониторинг является составной частью агроэкологического мониторинга. Он состоит из трех последовательных взаимосвязанных частей: контроль (наблюдения) за состоянием почв и почвенного покрова и оценка их пространственно-временных изменений; прогноз вероятных изменений состояния почв и почвенного покрова; научно обоснованные рекомендации по направленному регулированию основных средств и режимов в почвах, непосредственно определяющих их плодородие и урожайность сельскохозяйственных культур.

Получаемая на базе мониторинга информация об изменении свойств почвы, почвенных режимов и процессов под воздействием естественных факторов почвообразования и антропогенных нагрузок служит основой для моделирования почвенного плодородия.

Задача мониторинга состояния почвенного покрова — обеспечение регулярного контроля использования земель, однородности почвенного покрова полей, эрозионных процессов, оползневых и селевых наносов, подсклонового заиления, заболачивания, засоления, опустынивания и других негативных процессов.

Контроль за использованием земель подразумевает наблюдение за соответствием природного потенциала земель их производственному назначению. Контроль однородности почвенного покрова полей — выявление контурности, пятнистости, образования микрорельефа и др. Контроль за развитием эрозионных процессов подразумевает слежение за увеличением числа оврагов, дефляция поверхности, перемещение барханов, дюн и других негативных процессов.

Усиление негативных антропогенных воздействий, обусловливающих нарушение почв и снижение их плодородия, требует включения в программыпочвенно-экологического мониторинга следующих задач:

· определение потерь почвы (в том числе скорости потерь) в связи с развитием водной эрозии и дефляции;

· контроль за изменением кислотности и щелочности почв (прежде всего в районах с повышенными дозами внесения минеральных удобрений при осушении и орошении, а также при использовании мелиорантов и промышленных отходов в окрестностях крупных промышленных центров, которые характеризуются высокой кислотностью атмосферных осадков);

· контроль за изменением водно-солевого режима и водно-солевых балансов мелиорируемых, удобряемых или каким-либо другим способом изменяемых почв;

· выявление регионов с нарушенным балансом основных элементов питания растений; обнаружение и оценки скорости потерь почвами гумуса, доступных форм азота и фосфора;

· контроль за загрязнением почв тяжелыми металлами, выпадающими с атмосферными осадками, и за локальным загрязнением их тяжелыми металлами в зонах влияния промышленных предприятий и транспортных магистралей;

· контроль за загрязнением почв химическими средствами защиты растений в районах их постоянного использования (например, на рисовых полях);

· контроль за загрязнением почв детергентами и бытовыми отходами, особенно на территориях с высокой плотностью населения;

· сезонный и долгосрочный контроль за структурой почв и содержанием в них элементов питания растений, за водно-физическими свойствами и уровнем грунтовых вод;

· экспертная оценка вероятности изменения свойств почв при сооружении гидромелиоративных систем, внедрении новых систем земледелия и технологий, строительстве крупных промышленных предприятий и других объектов.

Многообразие природных условий и факторов антропогенных воздействий на почвы, сложность почвенных структур обусловливают необходимость разработки дифференцированных программ почвенно-экологического мониторинга.

Начальный этап мониторинга (первая форма) позволяет оценить состояние почв и почвенного покрова, масштабы воздействия антропогенных факторов, направленность и интенсивность развития негативных процессов и выбрать (в соответствии с базовыми принципами мониторинга) объекты для последующих исследований.

Стационарная форма почвенно-экологического мониторинга (вторая форма) реализуется по расширенной программе комплексных исследований свойств и параметров почв, режимов и процессов, протекающих в них.

Для длительных и комплексных наблюдений стационарный участок должен включать группу достаточных по размерам площадок, которые охватывали бы все виды почв, различающихся по степени проявления тех или иных процессов, например, при гидроморфизме мезоморфные почвы вершин повышений, глееватые почвы склонов, глеевые понижения рельефа. То же относится и к немелиорированным массивам. Размеры экспериментальных участков (площадок) трудно определить заранее. Их устанавливают с учетом размеров и состояния элементарных почвенных ареалов, длительности исследований, видов режимных исследований и периодичности наблюдений.

Третья форма мониторинга реализуется по сокращенной программе в процессе маршрутных обследований заранее выбранных участков или маршрутов (по тому же принципу, что и стационаров). При этом основное внимание уделяют репрезентативным диагностическим показателям, наиболее динамично меняющимся во времени (кислотность, ОВП, плотность и структурное состояние почвы, впитывание УГВ и т.д.). Маршрутные обследования пространственно могут быть приурочены к стационарным участкам или их прокладывают по самостоятельным направлениям.

По своему содержанию маршрутная система мониторинга представляет собой форму оперативного контроля за состоянием почв и почвенного покрова, мелиоративных систем, агроэкосистем и продуктивностью земель. Периодичность (частота) маршрутов 1. 3 за вегетационный период. В случае выявления негативных процессов (переосушение или подтопление площадей, утечка воды из дрен, изреженность и вымокание посевов, засоление, подкисление, осолонцевание, эрозия и т. д.) составляют соответствующие карты и картосхемы, специальные акты. При обнаружении значительных изменений в свойствах почв и структуре почвенного покрова оценивают целесообразность проведения дальнейших наблюдений на таких участках (территориях).

Четвертая форма мониторинга заключается в сплошном обследовании территории. Выходные информационные материалы при этой форме мониторинга составляют в первую очередь инвентаризационные картографические характеристики, а также картограммы агрохимических обследований и разработанные на этой основе рекомендации по рационализации землепользования.

Получаемые данные о фактическом состоянии почвенных (содержание гумуса, эродированность, рН, засоленность, солонцеватость и др.) и агрохимических (содержание подвижных форм азота, фосфора, калия и др.) свойств, агропроизводственная группировка почв и «почвенные очерки», характеризующие почвы по всему спектру пользования, служат базовыми предпосылками для последующих теоретических обобщений и практических рекомендаций. Последние же должны отражать трансформацию сельскохозяйственных угодий; охрану почв от водной и ветровой эрозии; осушение, орошение и проведение культуртехнических работ; химическую мелиорацию земель (известкование, гипсование и т.д.); рациональные размещения и набор сельскохозяйственных культур; особенности агротехнических приемов и систем применения удобрений с учетом почвенных условий; улучшение сенокосов и пастбищ.

Обязательное условие при осуществлении рассматриваемой формы мониторинга — использование методов картографирования. При этом набор приемов получения исходных данных (от визуальных до космических) должен быть максимально полным.

В зависимости от сложности почвенного покрова для проведения съемок, оценки специализации хозяйств и интенсивности использования земель устанавливают различные масштабы почвенных исследований (лесостепь — 1 : 10 000 — 1 : 25 000; пастбищные угодья в полупустыне — 1 : 50 000; орошаемые и осушенные земли — 1 : 2000 — 1 : 5000 ). Одновременно дифференцируют точность проводимых обследований и составляемых картографических материалов.

В результате длительной распашки, применения удобрений, химических мелиорантов, орошения, осушения и других агротехнических и мелиоративных мероприятий компонентный состав комплексных почвенных контуров изменяется. На это обстоятельство в процессе мониторинга следует обращать серьезное внимание.

Для достижения репрезентативности наблюдений и объективности оценок состояния и изменений почвенно-агрохимических свойств почвенные обследования целесообразно проводить с периодичностью 1 раз в 10-15 лет, а агрохимические — каждые 5 лет. Проведение таких работ повторно, с одной стороны, позволяет устранять недостатки и восполнять пробелы прежних наблюдений, а с другой (что наиболее существенно) — выявлять и фиксировать происшедшие изменения свойств почв и почвенного покрова вследствие природных и антропогенных воздействий.

Объекты мониторинга закладываются во всех земледельческих зонах. Они должны отражать типичные природные и сельскохозяйственные ландшафты и быть приурочены к местам наиболее интенсивного антропогенного воздействия. Параллельно выбирают фоновые территории (участки), представленные природными ландшафтами, почвы которых за последние 40-50 лет не испытывали или испытывали незначительные антропогенные нагрузки. Фоновыми территориями могут служить заповедники.

При выборе объектов мониторинга учитывают специализацию хозяйства, систему земледелия, способы обработки почв, систему севооборотов. Целесообразно выбирать объекты исследования (хозяйства) с разным экономическим уровнем.

Вид и степень антропогенного воздействия на почвы и структуру почвенного покрова также существенно влияют на выбор объектов мониторинга и объекты соответствующих работ. Например, при организации почвенного мониторинга распространения вторичного засоления число наблюдательных участков помимо прочих условий будет зависеть от степени (и, возможно, вида) засоления, уровня грунтовых вод и других специфических факторов. Предположим, что в зоне засоления почв имеются эрозионно опасные земли и источники техногенного загрязнения (к примеру, тяжелыми металлами), тогда в схему объектов мониторинга включают участки, позволяющие учитывать различные масштабы смытости, а также особенности аккумуляции почвой техногенных веществ в зависимости от расстояния до источников загрязнения, вида ценозов и других экологических факторов.

На мелиорированных землях необходимо принимать во внимание способ орошения, тип дренажа, сроки функционирования оросительной или осушительной системы, состав оросительных и дренажных вод.[1]

Источник

Объекты мониторинга и способы его осуществления — Сущность мониторинга земель: функции, задачи, содержание

Функции предоставления информации об экологической устойчивости землевладения и землепользования в основном выполняют государственный земельный кадастр и мониторинг земель.

Принятию решений в связи с реализацией мер на земле обязательно должен предшествовать анализ множества различных достоверных и регулярно обновляемых данных о состоянии страны. Основная цель любой программы мониторинга — информативная. Это должно привести к получению информации, устранению некоторых неясностей или, наоборот, выявлению отсутствия информации. Поэтому целью программы мониторинга может быть:

- Получение информации, связанной с конкретной проблемой;

- Представление информации различным типам целевых групп (заинтересованной общественности, администрации предприятий, органам государственной власти) и ее распространение;

- Принять меры, непосредственно направленные на улучшение ситуации, или добиваться принятия соответствующих решений.

Функциями государственного мониторинга земельных ресурсов являются:

- Организация и проведение мониторинга количественных и качественных показателей (их совокупности), характеризующих состояние почвенных ресурсов (почв), источников загрязнения и воздействия этих источников на окружающую среду;

- Контроль качества земельных ресурсов, почв, вод в результате неблагоприятной хозяйственной деятельности, приводящей к деградации свойств почв, эрозии, снижению плодородия почв на больших площадях с высокой скоростью, прогнозирование состояния;

- Оценка фактического экологического состояния земельных ресурсов, почв;

- Выявление новых источников загрязнения и их динамики, прогнозирование развития негативных процессов, влияющих на окружающую среду;

- Проверка соблюдения норм и правил, стандартов качества земли при землепользовании;

- Прогнозирование мер по снижению загрязнения, предотвращение ущерба. Оценка прогнозируемого состояния;

- Планирование (разработка) мероприятий (рекомендаций) по эффективному использованию земли, снижению загрязнения почвы

- своевременное предоставление информации о состоянии почвенных ресурсов и окружающей среды в целом органам государственной власти, органам местного самоуправления, органам охраны окружающей среды, юридическим и физическим лицам;

- Эффективность природоохранных мероприятий, контроль за реализацией мероприятий;

- своевременное выявление изменений в состоянии земельного фонда;

- Информационное обеспечение государственного земельного кадастра, мониторинга и кадастра других природных сред;

- Управление окружающей средой и планирование землепользования;

- Контроль над использованием и охраной земель.

Под целями мы понимаем конкретные действия или шаги на пути к достижению цели. В любом случае, задачи подчинены целям. В хорошо продуманной программе не может быть задач, выходящих за рамки цели, неактуальных и т.д. Эффективность экологического мониторинга в решающей степени зависит от его правильной организации. Можно проводить мониторинг в регионе в течение многих лет и не получить значительных результатов. В то же время, предварительное изучение ситуации и анализ возможных воздействий позволяют выявить проблему с помощью нескольких измерений.

Сущность мониторинга земель: функции, задачи, содержание

Поскольку почва является важнейшей частью окружающей среды, основным средством производства в сельском хозяйстве, а также пространственной основой для создания предприятий и организаций всех отраслей экономики, вопросы исследования почв требуют единого государственного подхода, который должен основываться на систематических и комплексных наблюдениях.

Государственный мониторинг земель играет фундаментальную, связующую роль между всеми другими видами мониторинга природных ресурсов и кадастрами и должен иметь государственный статус. Такой подход позволяет получить исчерпывающую информацию о земле и снизить затраты на эксплуатацию системы мониторинга.

Мониторинг земель — это система наблюдений за состоянием земельного фонда для своевременного обнаружения изменений, их оценки, прогнозирования, предупреждения и устранения последствий негативных процессов. Объектом мониторинга земель в Российской Федерации является земельный фонд страны, независимо от формы собственности на землю.

Мониторинг почв проводится в обязательном порядке для всех категорий почв независимо от режима и вида их использования и является составной частью единой государственной информационной системы о состоянии окружающей среды и природных ресурсов страны, а также глобального мониторинга природной среды и климата.

Содержание мониторинга земель состоит из наблюдений, интервью, расследований и опросов, которые характеризуют следующие процессы.

Изменения границ и территорий; административно-территориальных образований; землепользования и собственности; земель, месторождений, имущества.

Изменения в почвенных условиях, включая: Развитие процессов водной и ветровой эрозии; опустынивание; деградация почв на пастбищах (фрагментация, загрязнение); заболачивание; подтопление, переувлажнение; засоление; зарастание, зарастание пашни; разрушение почвенных агрегатов, образование дефляционно опасной бесструктурной пылеватой поверхности, такыровидной сплавившейся поверхности почвы; изменение запасов гумуса; Изменение pH почвы (кислотность, щелочность); Изменение содержания микроэлементов в почве; Загрязнение почвы пестицидами, тяжелыми металлами, рассеянными химическими элементами, радиоактивными элементами и другими токсичными веществами; Изменение состояния мелиорированной почвы (эрозия при орошении, вторичное засоление, заболачивание, чрезмерный дренаж).

Изменения геологической среды, рельефа и гидрографической сети, включая: изменения рельефа, вызванные подвижными песками, оползнями, селями, землетрясениями, русловыми процессами и т.д.; изменения водного баланса, режима, химического и гидробиологического состава подземных вод; изменения береговых линий морей, озер, заливов, водохранилищ, лиманов и т.д.Изменения береговых линий морей, озер, заливов, водохранилищ, лиманов и т.д.; затопление и осушение земельных участков, прилегающих к акваториям; изменения, вызванные криогенными процессами и явлениями; изменения, вызванные нарушенными земельными участками, включая действующие и залежные карьеры, отвалы, терриконы, выработанные торфяники, оседание земельных участков, вызванное водозабором и добычей полезных ископаемых.

Изменения в состоянии растительности (посевы, пастбища, леса, многолетние насаждения и др.)) по фенологическим признакам (фазы, стадии развития, даты их наступления), фитопатологическим стадам, биомассе, состоянию лесных и древесно-кустарниковых насаждений, не входящих в Государственный лесной фонд (полезащитные, водоохранные и другие насаждения); состоянию лесных земель, входящих в Государственный лесной фонд (в частности, не покрытых лесом), покрытых лесом (фитопатологические данные, горельники, вырубки) и не покрытых лесом (запасы сельскохозяйственных земель).

Изменение состояния почв, подверженных негативному воздействию производственных объектов, в том числе: населенных пунктов; очистных сооружений и ферм; мелиоративных систем; транспорта; навозохранилищ, мест компостирования навоза, полигонов ТБО, складов ГСМ, складов сыпучих удобрений, складов жидких удобрений, стоянок автотранспорта, скотомогильников, мест захоронения радиоактивных, физиологически активных промышленных химических отходов.

Эти изменения могут быть выражены в абсолютных или относительных интегральных показателях за определенный период (например, потеря гумуса в тоннах на гектар, в процентах, степень и интенсивность деградации почвенного покрова и т.д.).

На основании ст. ст. На основании ст. 12 Федерального закона «Об информации, информатизации и защите информации» от 20. февраля 1995 г. N 24-ФЗ, пользователи — граждане, органы государственной власти, органы самоуправления, организации и общественные объединения — имеют равные права на доступ к государственным информационным ресурсам, используемым при регистрации права собственности на землю, ведении государственного кадастра, землеустройстве, осуществлении государственного контроля за использованием и охраной земель, планировании рационального использования земель, оценка земельных участков и принятие управленческих решений по организации и рациональному использованию земельных ресурсов, изъятию из оборота, сохранению и восстановлению деградированных и нарушенных земельных участков, реабилитации загрязненных земельных участков и реабилитации биологически загрязненных земельных участков, установлению штрафов за нарушение правовых норм по землепользованию, деградации, загрязнению и биологическому загрязнению земельных участков.

Методы и способы проведения мониторинга земель

Мониторинг земель — это система регулярных наблюдений за состоянием земельного фонда, независимо от его правового статуса и вида использования.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2002 № 846 «Об утверждении Положения о государственном мониторинге почв» определяет следующие задачи мониторинга почв:

- своевременное выявление и оценка изменений в состоянии почв, прогнозирование последствий негативных процессов и разработка рекомендаций по их предотвращению и устранению;

- Информационное обеспечение деятельности по ведению государственного земельного кадастра, государственного контроля за использованием и охраной земель, иных функций в области государственного и муниципального управления земельными ресурсами, управления земельными ресурсами;

- Предоставление гражданам информации о состоянии имущества.

Учитывая значительные зональные различия почв в Российской Федерации (равнины и горы), разнообразие их использования, широкое развитие негативных процессов и явлений (эрозия, дефляция, заболачивание, засоление, ухудшение пастбищ, техногенное загрязнение и др.), которые зачастую вызывают необратимые изменения в количественном и качественном составе почвенных ресурсов и создают критическую экологическую ситуацию, организация постоянно действующей государственной сети почвенного мониторинга имеет большое значение. В настоящее время имеются крайне необходимые для выполнения этой работы материалы и документы и, прежде всего, почвенные, геоботанические, геологические, геоморфологические, ландшафтные и другие тематические карты России, а также комплект карт основных показателей экологического состояния почв, негативных процессов и явлений, характерных для почвенных ресурсов страны, а в некоторых районах — результаты оценки их динамики во времени и пространстве.

В своем окончательном виде система государственного земельного надзора в Российской Федерации должна включать следующие разделы.

Концепция ведения государственного мониторинга земель как информационной базы для их рационального использования и защиты от прямых потерь, деградации и загрязнения.

Ландшафтно-экологическое (природно-хозяйственное) районирование земельных ресурсов как научная основа размещения государственной землеустроительной сети.

Научно обоснованная и экономически жизнеспособная схема для государственных землеустроительных станций.

Нормативно-техническая база для системы наблюдения за состоянием земель, отражающая принципы размещения и функционирования комплекса наблюдения.

До 1990 года существовала достаточно развитая структура государственных и ведомственных служб, ведущих наблюдения за оптимальными компонентами природной среды, включая состояние и использование земель. Однако после 1991 года произошло сокращение объема наблюдений за состоянием природных ресурсов со стороны государственных и ведомственных структур. Постановлением Правительства Российской Федерации № 491 от 15.07.1992 г. был утвержден Указ «О мониторинге земель в Российской Федерации», однако ресурсов для этой работы в то время было явно недостаточно.

Выявление негативных и позитивных тенденций в изменении эколого-экономического состояния почвенных ресурсов, разработка достоверных текущих и долгосрочных прогнозов их ухудшения или улучшения и принятие срочных мер по регулированию неблагоприятных процессов, а также эффективное управление земельным фондом региона на основе этой информации возможно только на основе комплексного анализа результатов систематических, регулярно обновляемых данных о количественном и качественном состоянии почв. Такая информация получается в рамках мониторинга земель.

В отличие от термина «контроль природной среды», сам термин «мониторинг» не включает элементы управления, регулирования компонентов природной среды, но предоставляет необходимые данные для такого регулирования. Данные государственного мониторинга почв в России предназначены для характеристики состояния следующих территорий: Почвенные ресурсы страны в целом, ее республик (краев, областей), административных районов, населенных пунктов, землевладения, землепользования; таксономические единицы ландшафтно-экологического (природно-хозяйственного) районирования; зоны влияния негативных процессов и явлений.

Структура мониторинга земель включает следующие подсистемы, соответствующие категориям земель:

- Мониторинг сельскохозяйственных земель;

- Мониторинг территорий поселений;

- Наблюдение за землей для промышленных, транспортных, коммуникационных, оборонных и других целей;

- Надзор за землей в природоохранных, рекреационных, исторических и культурных целях;

- Мониторинг территорий лесного фонда;

- Мониторинг земель водного фонда;

- Мониторинг резервных стран.

Учитывая специфику России, особое значение придается мониторингу сельскохозяйственных земель, которые подвержены интенсивному природному и антропогенному воздействию. Мониторинг этих земель должен быть направлен не только на выявление изменений в их состоянии как объектов хозяйственного использования, но и на учет характера их использования и влияния изменений этих земель на общую экологическую ситуацию в стране.

Эффективный мониторинг

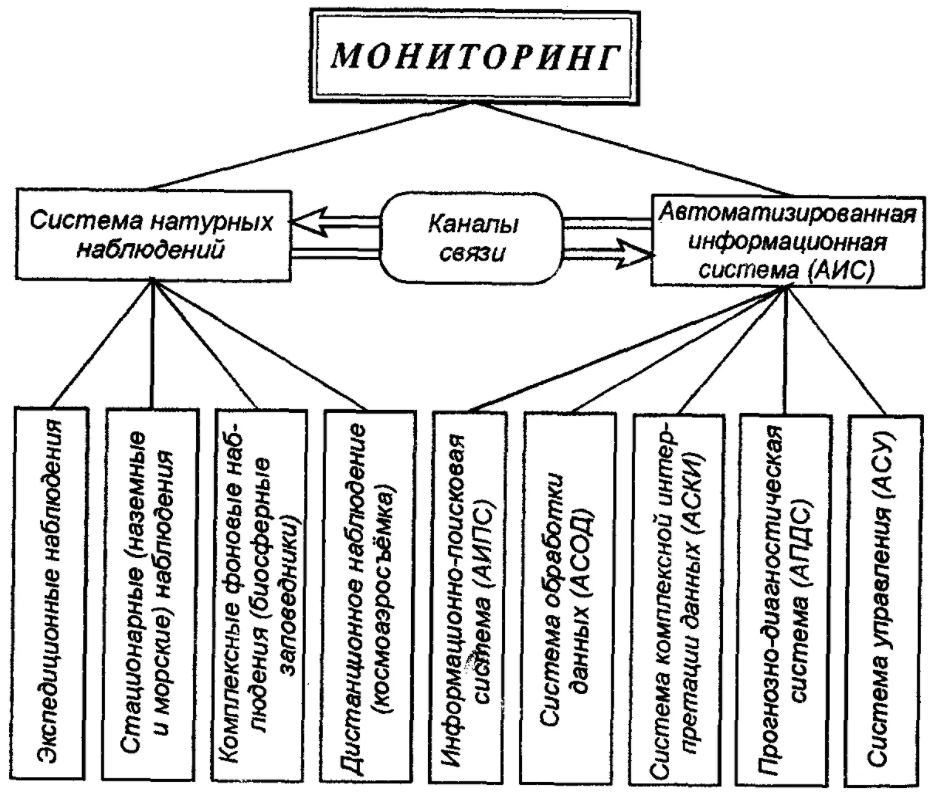

Эффективность мониторинга зависит от создания федеральных и соответствующих региональных автоматизированных систем, технически и организационно обеспечивающих сбор необходимой информации, ее обработку, накопление, систематизацию и представление клиенту.

Первичные данные, полученные при непосредственных наблюдениях за состоянием и использованием земель (угодий, полей, участков, элементов инфраструктуры), обобщаются по административным районам и городам областей и республик, а также по областям и республикам в целом, и по ландшафтно-экологическим (природно-хозяйственным) комплексам, экологическим районам различных типов.

Мониторинг земель в России является составной частью Единой государственной системы экологического мониторинга (ЕГСЭМ) и глобального мониторинга окружающей среды и климата Система мониторинга земель, разработанная в России, включает в себя следующие уровни:

- глобальные (в соответствии с международной геосферно-биосферной программой «Глобальные изменения»);

- Федеральный (национальный) — на территории Российской Федерации в целом;

- региональные (в районах, ограниченных физическими, экономико-географическими, административными или иными границами и охватывающих большие территории — крайний север европейской части Российской Федерации, северо-запад Российской Федерации, бассейн реки Волга, республика, область, край и т.д.);

- местные (округ, город или их части);

- Место назначения (отдельная ферма, другое землепользование и землевладение, свалка, собственность).

В зависимости от происхождения изменений в состоянии различают мониторинг базового уровня и мониторинг воздействия. Фоновый мониторинг предполагает наблюдение за состоянием почв под влиянием природных процессов при минимальном (фоновом) влиянии результатов деятельности человека и проводится в биосферных заповедниках. Мониторинг воздействия включает в себя наблюдение за состоянием почвы на участках, которые находятся под непосредственным влиянием антропогенных факторов.

Процессы, вызывающие изменения в состоянии земли, делятся на:

- эволюционный (связанный с историческим развитием Земли);

- циклические (связанные с суточными, сезонными, годовыми и другими периодами естественных изменений);

- антропогенный (обусловленный деятельностью человека);

- Катаклизмы (связанные со случайными событиями);

- Чрезвычайные ситуации (связанные с производственными авариями, природными и экологическими катастрофами, экстремальными условиями, бедствиями на воде и т.д.)

Наблюдения за состоянием земли классифицируются на четыре группы по времени и периодичности: Базовый (исходный, запись состояния объектов наблюдения на момент начала мониторинга земель), Периодический (через год и более), Оперативный (проводится регулярно, с интервалом менее года, или разовый, связанный с чрезвычайной ситуацией), Ретроспективный (анализ предыдущих наблюдений). Мониторинг земель в России должен учитывать специфику как природных, так и социально-экономических условий ее регионов, которые во многом уникальны и не повторяются в других регионах мира.

Основные процедуры мониторинга земель

Порядок осуществления мониторинга недвижимости в Российской Федерации устанавливается Правительством Российской Федерации. Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости при участии Федеральной службы по технологическому и экологическому надзору: Федеральная служба по технологическому и экологическому надзору в части разработки и реализации единой научно-технической политики в области экологии и природопользования, Федеральная служба геодезии и картографии в части подготовки и обновления кадастровых топографических карт и планов, Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в части организации мониторинга атмосферы, поверхностных вод страны, почв, комплексного мониторинга природной среды; Федеральная лесная служба России в части мониторинга земель лесного фонда; Министерство сельского хозяйства и продовольствия России в части агрохимических наблюдений и мониторинга загрязнения сельскохозяйственных земель; Министерство природных ресурсов России в части мониторинга геологической среды, поверхностных и подземных вод и их загрязнения; экзогенных и эндогенных процессов; Министерство здравоохранения России в части влияния экологических факторов на здоровье, а также с другими министерствами и ведомствами.

Основным документом, устанавливающим порядок функционирования системы государственного мониторинга земель и государственного регулирования землеустройства в Российской Федерации, является Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2002 № 846, принятое в соответствии с Земельным кодексом. «Указ об осуществлении государственного надзора за земельными участками».

Настоящий приказ устанавливает порядок осуществления государственного мониторинга земельных участков в Российской Федерации, который является частью государственного экологического мониторинга.

В ходе реализации мониторинга решаются следующие задачи:

- своевременное выявление изменений в состоянии почв, оценка этих изменений, прогнозирование и разработка рекомендаций по предупреждению и устранению последствий негативных процессов;

- информационное обеспечение деятельности по ведению государственного земельного кадастра, осуществлению государственного земельного контроля за использованием и охраной земель, иных функций в области государственного и муниципального управления земельными ресурсами и землеустройства;

- предоставление гражданам информации о состоянии земель.

В зависимости от цели и области мониторинга, мониторинг разделяется и осуществляется в рамках федеральных, региональных и местных программ.

Мониторинг включает в себя:

- сбор информации о состоянии земель в Российской Федерации, ее обработка и хранение;

- постоянный мониторинг использования земли на основе ее целевого и разрешенного использования;

- анализ и оценка качественного состояния земель с учетом воздействия природных и антропогенных факторов.

Информация, полученная в ходе мониторинга, может быть использована:

- дистанционное зондирование (съемки и наблюдения с помощью космических аппаратов, самолетов, малых летательных аппаратов и другого оборудования);

- сеть постоянных полигонов, стационарных и других опорных пунктов, пограничных маркеров и т.д;

- анализы почвы, наблюдения и обследования (общие и выборочные);

- Сбор соответствующих данных.

Осмотры, наблюдения и исследования, проводимые в рамках мониторинга, в зависимости от продолжительности и периодичности мониторинга подразделяются на

- Базовый уровень (проводится для получения данных о состоянии почвы на момент начала мониторинга);

- периодические (проводятся для получения данных о состоянии земли за определенный период — раз в 3 года и чаще);

- эксплуатационные (проводятся для получения данных о текущем состоянии объекта).

Данные, полученные в ходе мониторинга, используются для информирования органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и граждан. Порядок предоставления указанных сведений устанавливается Федеральным агентством кадастра и кадастра объектов недвижимости России.

При проведении мониторинга земель соблюдается принцип совместимости данных, основанный на применении единой государственной системы координат, высот, картографических проекций, единых классификаторов, кодов, систем единиц измерения и других показателей.

Технической основой для сбора, хранения, обработки и предоставления (представления) информации мониторинга земель являются геоинформационные системы, основанные на использовании современной компьютерной техники и унифицированных программных средств.

Информацию для мониторинга земель предоставляют результаты различных изысканий, исследований, обследований (топографо-геодезических, педологических, геоботанических, агрохимических, мелиоративных, лесохозяйственных, градостроительных и др.), специальных наблюдений (лавинных, селевых, гляциологических, радиологических и др.), проводимых с помощью дистанционного зондирования (съемки и наблюдения из космоса, съемки и наблюдения с летательных аппаратов и т.д.); обследований и наблюдений на местности. Кроме того, используются также основные данные.

Графства и города накапливают первичные данные местного мониторинга, характеризующие состояние всего земельного фонда, землевладения и землепользования, отдельных полей, участков, контуров земли и элементов инфраструктуры. В республиках в составе Российской Федерации, автономной области, автономных округах, краях и областях сводные данные формируются по их административным районам, городам, а также по отдельным ландшафтно-экологическим объектам регионального характера. На уровне Российской Федерации сводные данные составляются по республикам в составе Федерации, автономной области и автономным округам, областям, краям, а также по ландшафтно-экологическим районам зонального характера.

На странице курсовые работы по педагогике вы найдете много готовых тем для курсовых по предмету «Педагогика».

Читайте дополнительные лекции:

Образовательный сайт для студентов и школьников

Копирование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки «www.lfirmal.com» в качестве источника.

© Фирмаль Людмила Анатольевна — официальный сайт преподавателя математического факультета Дальневосточного государственного физико-технического института

Источник