Почему облепиха не плодоносит

Облепиха – плодово-ягодный кустарник, относящийся к семейству «лоховые». В дикой природе встречаются три разновидности: крушиновидный, тибетский (отличается карликовой формой) и иволистный. Последний вид – это высокое дерево или куст, произрастающий в районах Гималаев. Данная культура чрезвычайно пластичная, с вкусными и полезными плодами. Вырастить её на своём участке стремится практически каждый садовод. Однако у многих возникает вопрос: почему облепиха не плодоносит? В статье рассматриваются основные причины бесплодия растения и методы решения этой проблемы.

На какой год облепиха начинает плодоносить

Первым делом нужно выяснить, через сколько лет молодой саженец начнёт плодоносить. Первый урожай облепиха даст в возрасте 3 – 5 лет. Максимальной производительности культура достигает на 7 год после посадки. Средняя урожайность окультуренных видов составляет около 22 кг, а кустарников в зарослях – до 15 кг ягод. При вступлении в плодоносящий период рост побегов продолжения завершается колючкой. Далее ветви формируются из 5 – 7 боковых почек, размещённых близко к отмирающей макушке. В тот же год на ветках закладываются цветковые почки.

Ягоды появляются только на прошлогодних приростах. Так как плодоношение всё время перемещается на край кроны, ветки постепенно оголяются. На старых кустах урожай падает, а сбор плодов в загущенных зарослях затрудняется. Следовательно, садоводу нужно помочь облепихе формировать хороший ежегодный прирост. Он послужит основой для щедрого урожая в следующем сезоне. С этой целью выполняют стрижку 3 – 4 летних побегов на боковую ветвь.

Не менее актуальный вопрос, интересующий начинающих огородников – сколько раз в жизни плодоносит облепиха? Прожить эта культура может максимум 30 лет. Встречаются и экземпляры, которые способны расти в течение 50 лет, но урожай они дают не дольше 12 – 15 лет. В последующие годы количество плодов постепенно уменьшается, пока вовсе не прекратится.

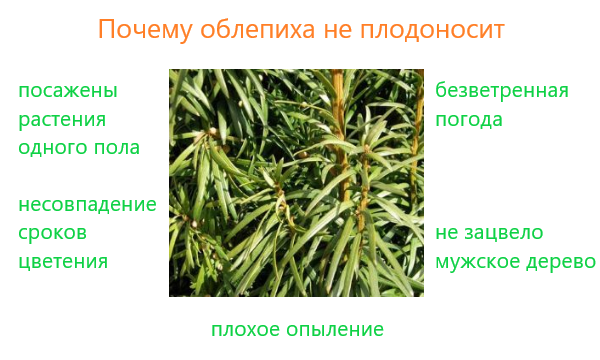

Почему облепиха не плодоносит

Чтобы разобраться в этом вопросе нужно понимать, какая облепиха плодоносит, мужская или женская. Ягоды завязываются только на женских кустах. Однако без мужских экземпляров этот процесс невозможен (рассматриваемое растение двудомное). Отсюда вытекает и основная причина отсутствия плодоношения – посадка в саду кустарников одного пола. В этом случае не происходит опыление.

Правильно определить, какая посажена облепиха, мужская или женская, поможет внешний вид растения:

- Почки и цветки. У мужских саженцев они шишковидные, крупных размеров, с чешуйчатой структурой. Над колосовидными соцветиями при встряхивании образуется рыжеватое облако пыльцы. У женские экземпляров почки меньшего размера и прикрыты только парой чешуек. Цветки кистевидные пестичные, расположенные в пазухах листьев;

- Листва. У мужских кустов листья сизого цвета, плоские, вывернутые наружу. У женских – злёные, вогнутой формы;

- Налёт. У мужской облепихи побеги и листва покрыты плотным серым слоем.

Для обильного плодоношения облепихи мужские саженцы размещают по схеме: один ряд женских кустов, во втором ряду на каждые 3 женских 1 мужское дерево, а в третьем ряду – снова все женские. Интервал между разнополыми экземплярами не должен превышать 10 м. На больших плантациях разрешается сажать 2 ряда женских кустов, в третьем через каждые 3 женских 1 мужской. Затем снова 2 рядка женских. В этом случае количество мужских саженцев равняется 10 – 15%. На небольших участках посреди 4 – 5 женских растений в центре помещают 1 мужское.

Чтобы избежать ошибок и путаницы, посадочный материал лучше покупать в питомниках. Как вариант можно вырастить мужские саженцы самостоятельно из семян. Для этого зёрна внимательно осматривают и перебирают: из чёрных голых вырастут деревья-опылители, а из серых с налётом – женские плодоносящие растения. Также половую принадлежность семян можно определить во время сбора ягод: круглая костянка носит в себе мужские зёрнышки, а продолговатой формы – женские.

Другие причины отсутствия ягод

Существуют и иные причины, почему не плодоносит облепиха. К наиболее распространённым из них относятся:

- несовпадение сроков цветения. Бывает так, что мужское растение ещё не зацвело, а женское уже готово к опылению. В данном случае можно срезать 4 – 5 ветвей с цветущего «жениха» и, поместив их в посудину с водой, распределить по кроне растения-«невесты»;

- неподходящие погодные условия. Плодоношение облепихи не происходит при отсутствии ветра. С мужских цветков пыльца просто не переносится на пестики женских. Решение проблемы простое – достаточно срезать цветущий мужской побег и потрясти им над кроной женского кустарника;

- мужское дерево облепихи не зацвело. Такое происходит, если в холодный период подмёрзли цветочные почки. Мужские экземпляры менее морозоустойчивые, чем женские. В данном случае снова используют цветущий мужской побег с соседнего участка. В дальнейшем следует задуматься о посадке на участке районированных сортов облепихи. Они адаптированы к климатическим условиям конкретного региона.

Облепиха не плодоносит, если размножать её порослью. Ягоды на таких кустах мелкие, а их объём с каждым годом сокращается. Для получения хорошего урожая лучше остановить выбор на здоровых крепких саженцах проверенных сортов. На сортовых растениях гораздо меньше шипов, а плоды вырастают крупными, сочными и не лопаются при сборке.

Несмотря на большое разнообразие сортов, вид мужских кустов не влияет на способность опыления.

Какой нужен уход за облепихой после посадки

То, насколько правильно посажена облепиха и какой уход ей обеспечен, тоже влияет на плодоношение кустарника. Это довольно светолюбивая культура, поэтому если разместить её в тени, ягод будет мало. Лучше выбирать открытые и возвышенные участки. Что касается ухода, то образование плодовых завязей может прекратиться из-за недостаточного полива. Корневище растения находится в поверхностном слое почвы, поэтому плохо реагирует даже на кратковременную нехватку влаги. Особенно важно правильно поливать облепиху в жаркую погоду.

Раз в 3 года кустарники нужно удобрять органикой и калийно-фосфорными подкормками. Если этого не сделать, истощённые растения не дадут плодов. Не менее важно предупредить вымерзание ветвей. Для этого осенью прикорневую зону утепляют слоем древесных опилок или осыпавшихся листьев. Ствол нужно обернуть теплоизоляционным материалом – агроволокном, лапником или спанбондом.

На слишком маленьких участках, где нет возможности посадить разнополые кусты, садоводы прибегают к такому способу: прививают в крону женского дерева мужскую ветвь. Прививку делают ранней весной (до распускания почек), методом простой копулировки. Работу проводят ближе к вечеру. Суть процедуры в следующем: на привое и подвое острым ножом выполняют срезы под углом 45?. Перед этим измеряют толщину подвоя, а полученное значение умножают на четыре. Так определяется максимальная длина среза.

Черенок мужской облепихи выбирают с тремя глазками: нижний должен располагаться напротив косого среза, следующий в середине, а последний – возле верхнего края черенка. Далее материал присоединяют к ветке подвоя. Если кора и камбий на срезах полностью совместились – значит, процедура проведена правильно. Черенок плотно привязывают к подвою, а торцевые срезы обрабатывают садовым варом. Место прививки следует притенить, а сам куст полить раствором гетероауксина. Этот метод не только экономит площадь сада, но и позволяет получать обильный урожай (благодаря оптимальной опыляемости), сокращает расход удобрений, уменьшает трудовые затраты.

Вопрос о том, когда начинает плодоносить облепиха после посадки, во многом зависит от расположения саженцев на участке. Для полноценного опыления нужны и мужские, и женские экземпляры. При этом растениям необходимо обеспечить надлежащий уход – своевременный полив, подкормку и т. д.

Облепиха считается священным растением в Гималаях и традиционным лекарственным средством китайской медицины. Ягоды отличаются приятным ананасовым ароматом и нежным вкусом. Поэтому их используют для приготовления различных оригинальных блюд. Из облепихи варят варенье, наливки, соки и настойки.

Источник

Возраст вступления облепихи в плодоношение

Облепиха по ритму развития годичных приростов значительно отличается от большинства видов деревьев и кустарников умеренной полосы, годичный прирост которых обычно завершается закрытой почкой с плотными чешуйками.

К тому же рост молодых побегов их происходит в течение непродолжительного периода — в средней полосе РСФСР в мае и начале июня. У облепихи годичный прирост завершается острой колючкой или же открытой почкой в виде пучка зачаточных недоразвитых листочков, прикрывающих конус нарастания (у образцов без колючек). На следующий год у образцов с колючкой новый побег продолжения начинается от почки, расположенной ниже колючки; у образцов без колючек точка роста иногда успешно перезимовывает под защитой зачаточных и недоразвитых листочков и на следующий год непосредственно продолжает рост, прерванный холодами, наступившими осенью прошлого года. Интенсивный рост побегов облепихи начинается после отцветания (в Подмосковье — в первой половине мая) и продолжается у взрослых растений до конца июля — начала августа, а у сеянцев — вплоть до осенних заморозков, что, несомненно, указывает на ее южное происхождение.

Облепиха в культуре начинает плодоносить в возрасте 4—6 лет в зависимости от ухода и происхождения семенного материала’. Наиболее раннее вступление в плодоношение отмечено у облепихи, выращенной из сибирских семян. В более поздние сроки начинают плодоносить растения из кавказских семян. В опытах Куйбышевского сельскохозяйственного института (Ершов, 1959) из 51 женского растения забайкальской формы на 4-й год цвели и плодоносили 7, остальные — в 5-летнем возрасте; из 58 женских растений, выращенных из алма-атинских семян, на 4-й год цвели. 23, остальные — на 5-й год. Кавказские растения начали плодоносить на год позже забайкальских и алма-атинских, а 9 кустов вступили в плодоношение только в 7-летнем возрасте.

В наших посевах некоторые сеянцы ленинградской и алтайских форм облепихи из семян местной репродукции закладывали цветочные почки в 3-летнем возрасте (при высоте их 150—175 см, диаметре 15—21 мм) и начинали плодоносить в 4-летнем возрасте. При хорошем уходе на агрофоне со значительной примесью проветренного торфа и непрерывной обеспеченности влагой крупные сеянцы этих форм закладывали плодовые почки в 2-летнем возрасте и в возрасте 3 лет приносили первые плоды. В 1969 г. отмечено плодоношение нескольких 3-летних сеянцев облепихи двух форм. Среди растений из алтайских семян были два сеянца с плодами: у одного из них — 10, у второго — 4 плода. Более интересной была вторая группа растений, выращенных из своих семян, собранных с растений ленинградской формы. Из 108 растений, выбившихся в 1-й ярус, плодоносили 13 (12%) наиболее крупных, господствующих над остальными. При средней высоте сеянцев 1-го яруса от 130 до 150 см у образца 17 397-1 плодоносили 5 растений, средняя высота которых составляла 165,4 см, у них было 11 плодов (по 2,2 на растение), а у образца 17 397-6 плодоносили 8 растений, средняя высота которых была 178,4 см, на растениях находилось 56 плодов (от 1 до 24 на каждом, в среднем 7 плодов). В этой группе у 13 впервые плодоносивших 3-летних непересаженных сеянцев было 67 плодов (по 5,1 плода на растение) при средней их высоте 173,4 см (от 155 до 205 см). Помимо женских цветы, несомненно, были и у мужских особей, оставшихся неучтенными.

В 1971 г. плодоносило несколько 3-летних растений алтайской и ленинградской форм из семян местной (московской) репродукции. Высота растений составляла 1,5-1,8 м, плодов было 5-6, до 15 шт. Интересно плодоношение двух форм из географически отдаленных районов — Горного Алтая и Швейцарии. Плодоносили 2 сеянца сладкоплодной формы Кудырга (происходящей с р. Чулышман), в саду переопылившейся пыльцой ленинградской формы; у одного растения высотой 1,8 м было 2 оранжевых продолговатых плода, у второго — 9. Окраска плодов материнского растения не сохранилась. У базельской формы плодоносили 4 3-летних сеянца (посев 18/IV 1969 г.) с довольно большим количеством плодов (6, 15, 31 и 154).

Сеянцы некоторых форм облепихи в Ботаническом саду МГУ начали плодоносить в 5-летнем возрасте. Таковы, например, сеянцы, выращенные из семян, собранных в естественных зарослях облепихи в Калининградской обл. В первые годы разведения облепихи срок вступления сеянцев в плодоношение мог быть отодвинут и из-за не совсем умелого ухода за ними. В условиях культуры со времени вступления в плодоношение кусты облепихи приносят ежегодный и обильный урожай. Обильное плодоношение неоднократно отмечалось и в дикорастущих зарослях. Однако при более внимательном и систематическом наблюдении за одними и теми же зарослями установлено значительное колебание урожая плодов в разные годы.

Такой же вывод сделал И. В. Екимов (1969) на основе многолетних наблюдений за зарослями облепихи в Тувинской АССР. Он объяснял это неправильной организацией сбора плодов (ломка веток, кустов и т. д.) и повреждением растений вредителями (особенно облепиховой мухой и облепиховой вы-емчатокрылой молью).

По-видимому, не только эти причины влияют на пестроту урожая. В 1969 и 1971 гг. нам удалось посетить заросли облепихи по р. Чуе в Горно-Алтайской автономной области. Если в 1969 г. заросли по берегам р. Чуй и островам обильно плодоносили, то в 1971 г. лишь на некоторых растениях были единичные плоды. Из расспросов местных жителей выяснилось, что весной плоды завязались, а затем «по неизвестной причине» все вдруг опали. Причиной могло быть резкое изменение гидрологического режима реки — снижение уровня воды в реке, в силу чего кусты облепихи оказались на обезвоженных берегах и потеряли не только плоды, но и значительную часть листьев. Возможно, что и в тувинских зарослях пестрота урожая в некоторых урочищах могла зависеть и от колебания уровня водных источников, питающих заросли.

Интересны попытки установить причины колебания урожая в условиях садовой культуры. По Г. В. Васильченко (1970), урожайность облепихи и в садовой культуре по годам сильно колеблется в зависимости от метеорологических условий, прежде всего от влажности воздуха, почвы и тепла. Путем установления коррелятивных связей между продуктивностью облепихи и суммой среднемесячных температур воздуха он пришел к выводу, что эта зависимость наиболее велика в сентябре, январе, апреле, мае. Холодная погода в сентябре в Алтайском крае приводит к значительному снижению урожая плодов в следующем году,- возможно, через влияние на заложенные цветочные почки. Резкое снижение температуры воздуха в сентябре—октябре ухудшает перезимовку и молодых растений, вызывая у них массовое повреждение коры даже при кратковременном похолодании. Кора растрескивается и, попадая под толстый слой снега, разрушается. Весной такие растения приходится срезать на обратный рост, часть их отмирает. В Барнауле такое повреждение коры у молодых растений-сеянцев и укорененных черенков наблюдалось в октябре 1961 и 1964 гг. и в сентябре 1968 г., когда температура воздуха снизилась до —6°, а временами — до —18°.

Г. В. Васильченко считал, что температура воздуха в январе и феврале существенно влияет на снижение продуктивности облепихи, особенно при сильных морозах со среднесуточной температурой —20.. .—24°. В это время возможно подмерзание древесины, вымерзание плодовых почек, особенно на мужских растениях, имеющих более развитые цветочные почки по сравнению с женскими растениями. В зиму 1968/69 г. в Барнауле цветки на мужских растениях сохранились лишь под снегом, следствием чего были слабое опыление женских растений и снижение урожая. Сильное подмерзание цветочных почек мужских растений облепихи отмечено в средней полосе европейской части СССР в зиму 1978/79 г., когда в конце декабря 1978 г. температура воздуха установилась ниже —40°. В садах многих садоводов-любителей Подмосковья в 1979 г. урожай облепихи был сильно снижен или даже отсутствовал, что зависело от степени зимнего повреждения цветочных почек у мужских растений.

В питомнике Ботанического сада МГУ много Мужских растений разных географических рас с неодинаковой степенью устойчивости к пониженной температуре воздуха. Более устойчивые из них хорошо перенесли зимнее понижение температуры воздуха и вполне обеспечили опыление цветков женских растений, поэтому в 1979 г. в питомнике был хороший урожай плодов облепихи. Очень сильно были повреждены цветочные почки у мужских растений — выходцев из горных районов Западной Европы: Швейцарии (Базельского ботанического сада), ФРГ, Чехословакии (Силезии), а также из зарослей с побережий сибирских рек — Чулышмана и Башкауса. 8/V 1979 г. при осмотре мужских растений с этих рек было установлено, что цветочные почки их как бы начали распускаться, но затем засохли, цветки их не пылили. Еще в более худшем состоянии оказалось мужское растение из Базельского ботанического сада: цветочные почки его не распустились, само растение сильно пострадало. Не пылило мужское растение 9343, полученное из семян растения, выращенного в Калининградском ботаническом саду, а материнское растение которого, по-видимому, происходило из горных районов Западной Европы. Частично, в самой верхней части кроны, подмерзли цветочные почки образца 17 397, полученного в виде сеянца из питомника Ботанического института АН СССР (история происхождения семян неизвестна). Вполне удовлетворительно перезимовали мужские растения, выращенные из семян растений с р. Катуни (из Камышинского опорного пункта Института агролесомелиорации), из зарослей в Тункинской долине (по р. Иркут около с. Монды), а также гибридные формы 17 397-8.

В связи с тем что цветочные почки мужских растений облепихи в средней полосе РСФСР при резких перепадах температуры воздуха зимой подмерзают, необходимо проводить систематический отбор и селекцию их на зимостойкость, используя исходные формы из разных эколого-географических местообитаний.

Весной облепиха хорошо развивается при сухой и теплой погоде в апреле и начале мая. Запасов влаги от стаявшего снега оказывается достаточно. В это время завершается формирование генеративных органов цветка и цветение. Во второй половине мая и июне наряду с теплой погодой важное значение приобретает достаточное увлажнение, что способствует лучшему формированию завязи, интенсивному росту сеянцев и побегов взрослых растений. Чем длиннее прирост текущего года, тем выше может быть урожай облепихи в следующем году, так как плодовые почки закладываются на этом приросте, причем располагаются они не очень скученно, что значительно облегчает и сбор урожая.

Облепиха — влаголюбивое растение, поэтому в течение вегетационного периода нужно постоянно следить за влажностью почвы. В Барнауле наилучшие условия для роста облепихи обеспечиваются при выпадении следующего количества осадков: в мае — 30—45 мм, июне — 30—55, июле — 20—40, в августе — 30—80 мм. Отклонение в ту или другую сторону заметно снижает продуктивность облепихи. Эти цифры могут быть контрольными и для средней полосы европейской части СССР; лишь в июле, при высокой среднесуточной температуре, такого количества осадков будет недостаточно для нормального развития облепихи. В случае недостатка влаги необходимы поливы дождеванием или напуском воды до полного увлажнения слоя почвы с основной массой корней. При обильном урожае от тяжести плодов ветви сгибаются, поэтому для предохранения растений от поломки необходимо своевременно подставлять подпорки.

В литературе приводятся разноречивые сведения об урожае отдельных кустов облепихи; это в значительной мере зависит от способов размещения, возраста насаждений, района культивирования. По наблюдениям в НИИСС, урожайность кустов сорта Новость Алтая колебалась от 2,4 до 17,2 кг, сортов Дар Катуни — от 2,9 до 16,6 и Золотой початок — от 1,9 до 16,3 кг на куст. Наивысшая продуктивность была на 4—7-й год плодоношения.

Садоводы-любители Подмосковья при свободном размещении растений, на хорошем агрофоне и поливе получают высокие урожаи плодов облепихи. Здесь нередки урожаи с одного большого куста или деревца до 18—20 и даже 25 кг. В 1980 г. садовод-любитель С. Р. Ямницкий в районе г. Балашихи с одного большого растения собрал 35 кг плодов. В 1983 г. С Р Ямницкий выступил с докладом на совещании по редким садовым культурам и сообщил, что в последующие годы это растение такого обильного урожая плодов не приносило.

Источник