Состав обменных катионов различных типов почв

Состав обменных катионов зависит от типа почвообразования, состава материнской породы, иногда от состава грунтовых вод, если последние залегают близко к поверхности. Различные типы почв характеризуются определённым составом обменных катионов и ёмкостью поглощения, которые отчётливо отражают сочетание факторов почвообразования. Для целинных почв эти показатели устойчивы и характерны для данного почвенного типа. Любое же агротехническое мероприятие длительно применяемое на данной почве, так или иначе изменяет состав обменных катионов, поскольку они являются самой подвижной частью твёрдых фаз, легче всего вступающей во взаимодействие с почвенным раствором. При этом в некоторых случаях возникающие изменения повышают плодородие почвы (накопление Са, удаление Na и т.д.), а иногда мы наблюдаем и отрицательное действие (потери Са, накопление Н + и т.д.).

Наилучшие условия для питания растений создаются при преобладании в составе ППК Са 2+ и катионов, необходимых для питания растений. Неблагоприятные условия возникают при наличии в ППК значительных количеств обменных Н + и Al +++ , а также Na + , часто в сочетании с повышенным содержанием Mg ++ и присутствием в почве свободных карбонатов, щелочных и щелочноземельных металлов. Ионы Н + и Al +++ частично переходя в почвенный раствор, могут создавать значительную кислотность. Ионы Al подкисляют почвенный раствор вследствие гидролиза солей алюминия

Ионы натрия в поглощенном состоянии оказывают резко негативное влияние на физические и водно-физические свойства почв вследствие пептизации почвенных коллоидов. Повышенная щелочность, также как и повышенная кислотность, оказывает неблагоприятное влияние на состояние растений.

Таким образом, для агрономической характеристики почв и повышения их плодородия необходимо знать состав обменных катионов, оценивать значение почвенной кислотности и щелочности, находить эффективные приемы их устранения. В черноземных почвах в составе обменных катионов доминируют Са ++ и Mg ++ . У таких почв РН близкая к нейтральной, коллоиды находятся в состоянии геля (осадка), почвы хорошо оструктурены и обладают благоприятными физическими свойствами (черноземы, темно-каштановые, дерновые почвы).

В подзолистых почвах в ППК наряду с Са ++ и Mg ++ присутствуют катионы Н + и Al +++ , в этих почвах РН кислая, они имеют плохие физические свойства, коллоиды разрушаются, почвы плохо оструктуриваются.

В солонцах в составе обменных катионов наряду с Са ++ и Mg ++ много ионов Na + . Эти почвы имеют плохие физические свойства, уплотнены, РН – щелочная, у них плохая структура, слабая водопроницаемость.

Понятие о ёмкости поглощения (обмена) почвы.Сумма катионов, входящих в ППК и способных к обмену называется емкостью поглощения почвы (емкость обмена). Ее величина, выражаемая в м-экв на 100г почвы, является важным показателем, характеризующим количество коллоидов, их состав и поглотительную способность почвы. В легких почвах она равна 5-10, а в черноземах может достигать 50-70 м – экв на 100 г почвы. В профиле почвы величина емкости поглощения уменьшается параллельно снижению количества гумуса.

По составу обменных катионов почвы подразделяют на насыщенные и ненасыщенные основаниями.

К насыщенным основаниями относят почвы, в ППК которых преобладают ионы Са 2+ и Mg 2+ и отсутствуют ионы Н + и Al 3+ . Такие почвы обладают водопрочной структурой, имеют слабокислую или нейтральную среду и благоприятные водно-физические свойства (черноземы, каштановые почвы). К ненасыщенным основаниями относят почвы, которые в поглощаемом состоянии наряду с ионами Са 2+ и Mg 2+ содержат ионы Н + и Al +++ . Структура таких почв неводопрочная, они склонны к заплыванию и образованию почвенной корки, обладают кислотностью (подзолистые, красноземы).

Доля участия в ППК поглощенных Н + и Al +++ определяет степень насыщенности почв основаниями.

Степень насыщенности почв основаниями – это количество поглощенных оснований (S), выраженное в % от емкости поглощения (Е), вычисляемая по формуле:

где Е- емкость поглощения, у кислых почв она равна S+Hгк.

Степень насыщенности основаниями показывает, какая часть от емкости поглощения приходится на обменные основания, и в различных типах почв колеблется от 5 до 100%, и позволяет в определенной степени судить о нуждаемости почв в известковании.

Источник

1.6 Обменные ионы в грунтах и влияние их на микростроение и свойства грунтов

Высокодисперсные минеральные частицы грунтов при взаимодействии с водой приобретают строение, характерное для коллоидных мицелл. Ионы, входящие в состав мицеллы, участвуют в обменных реакциях с ионами водных растворов.

Общее количество ионов в грунте, способных к обмену в данных условиях, называют емкостью поглощения, или емкостью обмена грунта. Емкость поглощения выражается в миллиграмм-эквивалентах на 100 г абсолютно сухого грунта и определяется в нейтральной среде, т. е. при рН=7. Величина емкости поглощения грунтов обычно не превышает 100 мг-экв на 100 г навески. И лишь у минералов группы монтмориллонита достигает 150 мг-экв на 100 г.

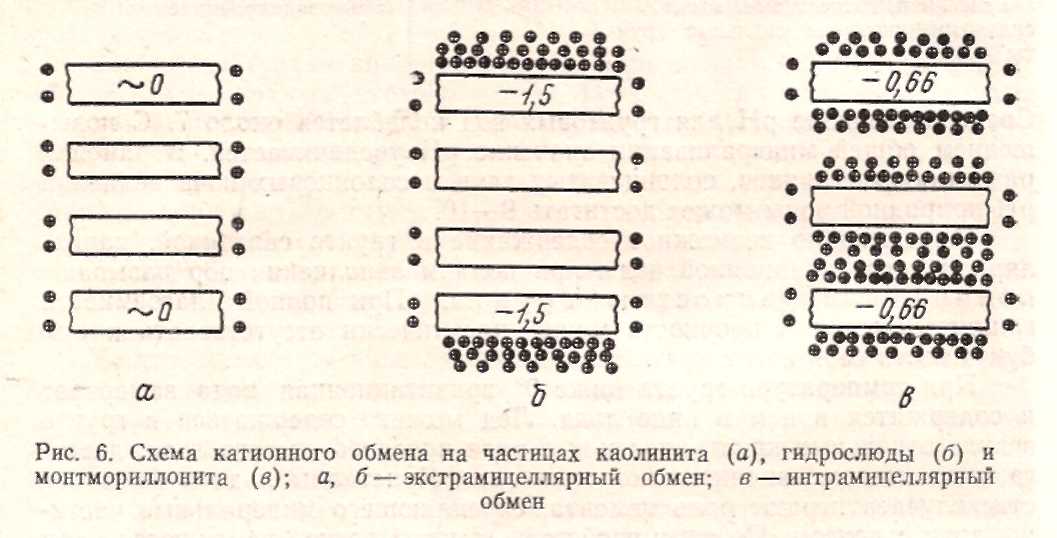

Среди обменных ионов резко преобладают катионы. Поэтому обычно рассматривается механизм катионного обмена. Исследования природы обменных реакций показывают, что обмен ионов может происходить как на внешних поверхностях кристаллов слоистых силикатов, так и в межслоевом пространстве этих минералов (рис. 6). Механизм катионного обмена во многом зависит от характера

кристаллических решеток минералов. Выше указывалось, что частицы каолинита имеют жесткую кристаллическую решетку; доступ находящихся в растворе ионов в межслоевые пространства исключен. Поэтому обменные реакции у частиц каолинита протекают только на внешних поверхностях кристаллов (по их боковым сколам). Отсюда емкость поглощения каолинита небольшая—3—15 мг-экв на 100 г.

Гидрослюды имеют также жесткую кристаллическую решетку, но их базальные поверхности несут значительный отрицательный заряд, который возникает благодаря нескомпенсированности зарядов внутри кристаллической решетки при замещении на Si 4+ , а А1 3+ ионами более низкой валентности. Вследствие этого ионный обмен у гидрослюд происходит не только по сколам, но и по все площади базальных плоскостей. Емкость поглощения гидрослюд значительно превышает емкость поглощения каолинита; величина ее составляет 10—40 мг-экв. на 100 г. В обоих рассмотренных случаях обмен происходит на внешней поверхности частиц.

У монтмориллонита изоморфные замещения происходят в меньшей степени, чем у гидрослюд, поэтому его базальные поверхности имеют несколько меньший отрицательный заряд, чем базальная поверхность гидрослюд, но вследствие подвижного характера кристаллической решетки для обменных реакций оказываются доступными не только внешняя, но и все внутренние поверхности структурных слоев. Величина емкости обмена в этом случае наибольшая, для монтмориллонита она составляет 80—150 мг-экв на 100 г.

Состав обменных катионов определяется минеральным составом грунтов и составом поровой воды. Чаще всего среди обменных катионов находятся Са 2 +, Мg 2 +, Nа+, К + , Н+.

катион + >катион 2+ > катион 3+. Эта же зависимость справедлива и для общего количества связанной воды, так как рыхлосвязанной воды всегда содержится больше, чем прочносвязанной.

Образование мощных оболочек связанной воды вокруг грунтовых частиц обусловливает распад микроагрегатов. Уменьшение оболочек связанной воды вокруг грунтовых частиц способствует обратному явлению — процессу коагуляции частиц, образованию микроагрегатов.

В природных грунтах наибольшее значение в качестве диспергатора имеет Na+, коагулятора — Са 2+ . При этом выход частиц глинистой фракции в процессе гранулометрического анализа при замене Са 2+ на Nа+ увеличивается до 8 раз, а коллоидных частиц иногда даже до 25 раз. Естественно, что при этом изменяется микростроение дисперсных грунтов. Это хорошо видно на фотографиях, сделанных на сканирующем электронном микроскопе (рис. 7). Во всех случаях Nа- и Са-глины имеют разное микростроение, что обусловлено диспергирующими и коагулирующими свойствами этих катионов.

Влияние обменных катионов на содержание в грунтах связанной воды, на характер микроструктуры и микротекстуры и свойства грунтов значительно больше в том случае, когда в глинистой фракции содержится монтмориллонит. При содержании в глинистой фракции каолинита роль обменных катионов в указанном отношении становится второстепенной.

Источник

ОБМЕННЫЕ КАТИОНЫ ПОЧВ

Состав обменных катионов почв является одним из важнейших показателей, используемых при диагностике и классификации почв. Так, например, в зависимости от содержания катионов Н + и А1 3+ все почвы можно разделить на две группы: почвы, насыщенные основаниями (не содержат Н + и А1 3+ ), и почвы, не насыщенные основаниями (содержат Н + и А1 3+ ).

Степень насыщения почв основаниями определяется по формуле:

V =

V — степень насыщения почв основаниями в % от ЕКО;

S — сумма концентраций обменных оснований (сумма концентраций катионов Са 2+ , Mg 2+ , Na + , K + );

ЕКО — стандартная емкость катионного обмена.

Почвы, не насыщенные основаниями, содержат некоторые количества обменных катионов Н + и А1 3+ , и для них всегда S + . К ним относятся солонцеватые почвы, солонцы, многие солончаки. Повышенное содержание обменного катиона натрия в солонцах, например, приводит к появлению таких отрицательных свойств почв, как высокая щелочность, плотная слеживаемость в сухом состоянии, сильная трещиноватость мощной почвенной корки, что вызывает разрыв корневой системы растений и гибель всходов. Во влажном состоянии такие почвы отличаются плохими водно-физическими свойствами (вязкость, заплывание и липкость почвенной массы). Существуют три основные возможности засоления почвенной толщи: путем капиллярного поднятия солей с влагой снизу; поверхностными водами; первичное засоление, обусловленное морским генезисом почвообразующей породы. Первые два пути связаны с ошибками в сельскохозяйственном использовании земель, которые приводят к нарушению сложившихся в естественных условиях соотношений обменных катионов. Наибольшее влияние на состав обменных катионов в почвах, используемых для сельского хозяйства, оказывает внесение минеральных удобрений, орошение и осушение полей, поскольку эти агротехнические мероприятия способны вызвать изменение состава почвенных растворов.

Помимо состава почвенного раствора на количественный и качественный состав обменных катионов значительное влияние оказывает природа почвенно-поглощающего комплекса (ППК). Почвы обладают различной способностью селективно поглощать катионы одного рода в ущерб катионам другого рода. Коэффициент селективности катионного обмена KS, количественно характеризующий это явление, может быть определен по формуле:

KS =

где Mj и Mj — концентрации обменных катионов i-го и j-ro видов в ППК; Zi и Zj — их заряды; аi и аj— — активности соответствующих катионов в равновесном растворе.

Значение коэффициента селективности зависит от свойств катионов и химических особенностей компонентов ППК.В общем случае предпочтительнее связываются катионы с более высоким зарядом, а при равных зарядах — катионы с большей атомной массой.

Коэффициент селективности для пары обменных катионов, например Ca 2+ -Na + , по данным различных авторов колеблется от 4 до 16. Однако, несмотря на способность почв преимущественно связывать катионы кальция, при орошении почв в них возможно накопление Na + . Это объясняется тем, что воды рек и водохранилищ, используемые для орошения в засушливых районах, содержат заметные количества натриевых солей. Доля Na + в составе растворенных солей по мере удаления по оросительным каналам от водохранилища постоянно повышается. При попадании в почву эти воды способны сместить установившееся равновесие в составе обменных катионов и способствовать возрастанию доли катионов Na + в почвенно-поглощающем комплексе.

В качестве одной из характеристик природных и сточных вод,применяемых для орошения, принято использовать показатель адсорбируемости натрия (в англоязычном варианте – sodium adsorption ratio – SAR), который позволяет оценить опасность засоления и осолонцевания почв:

SAR = 1,41·

где[Na + ], [Ca 2+ ], [Mg 2+ ] — концентрации соответствующих катионов в воде (мэкв/л).

Оценка опасности засоления и осолонцевания почв носит пока эмпирический характер и зависит от общей минерализации воды и величины SAR.

Источник