Плоскорезы-глубокорыхлители

Плоскорезы-глубокорыхлители предназначены для основной обработки чистых паров и осенней зяблевой на полях с максимальным сохранением стерни и других пожнивных остатков после колосовых и пропашных предшественников. Зоны применения: Северный Кавказ, Поволжье, Южный Урал, Западная и Восточная Сибирь и Алтайский край. В степных районах Сибири плоскорезы-глубокорыхлители используют, например, для глубокого рыхления стерневого пара (обычно в конце августа) и для осенней безотвальной обработки в зернопаровых севооборотах под третью культуру. В условиях Северного Кавказа эти машины применяют для зяблевой обработки почвы (октябрь) под пропашные культуры и обработки полупара под озимые.

Культиватор КПГ-250М – навесной, агрегатируется с тракторами класса тяги 30 кН и состоит из плоской сварной рамы 7 (рис. 3.5), навесного устройства 8, опорных колес 10 с винтовым механизмом 9 и плоскорежущих, стреловидной формы рабочих органов. Рабочий орган представляет собой плоскую стойку 1 с приваренной в нижней части пяткой 5, к которой с помощью болтов присоединен башмак 4. На башмаке крепят левый и правый лемеха 3 и долото 2. Стойка 1 рабочего органа двумя болтами закреплена на раме 7. Навесное устройство 8 такой же конструкции, как и на навесном плуге.

Рис. 3.5. Культиватор КПГ-250 – плоскорез-глубокорыхлитель: 1 – стойка;

2 – долото; 3 – лемех; 4 – башмак; 5 – пятка стойки; 6 – овальное отверстие стойки; 7 – рама; 8 – навесное устройство; 9 – винтовой механизм опорного

колеса; 10 – опорное колесо

В процессе работы орудие опирается на два опорных колеса 10. Изменением положения колес с помощью винтового механизма 9 регулируется глубина хода орудия.

Для работы с КПГ-250М механизм навески трактора настраивают по трехточечной схеме с жестким соединением раскосов – в этих условиях орудие работает наиболее устойчиво.

Перед выездом в поле агрегат настраивают на заданную глубину на ровной площадке так же, как и навесной плуг. При работе на плотных сухих почвах опорную плоскость лемехов устанавливают с некоторым наклоном. Для этого ослабляют болты крепления стойки и поворачивают рабочий орган вокруг переднего болта крепления стойки за счет овального отверстия 6 так, чтобы задние концы лемехов были выше передних на 1,5. 2,5 см. В таком положении затягивают болты крепления стойки к раме. Больший наклон рабочего органа не допускается, так как это приводит к повышению гребнистости дна пашни и дополнительной запашке стерни.

При работе на средних и легких по твердости почвах опорные плоскости лемехов должны быть параллельны раме орудия.

Культиватор КПГ-2-150 оборудован двумя плоскорежущими рабочими органами с шириной захвата 1,6 м каждый. На глубоком рыхлении (от 20 до 30 см) КПГ-2-150 агрегатируется с тракторами класса тяги 50 кН, при обработке на глубину до 16 см – с тракторами класса тяги 30 кН. По конструктивному исполнению это орудие принципиально не отличается от КПГ-250М.

Краткая техническая характеристика глубокорыхлителей такова:

КПГ-250М КПГ-2,2 КПГ-2-150

Ширина захвата, м 2,10 2,15 3,10

Максимальная глубина обработки, м 0,30 0,25 0,30

Ширина захвата одного рабочего органа, м 1,1 1,1 1,6

Число рабочих органов 2 2 2

Масса, кг 495 1000 850

Культиватор КПГ-2,2 с приспособлением для внесения минеральных гранулированных удобрений предназначен для плоскорезной обработки почв на глубину 12. 25 см с сохранением стерни на поверхности пашни и одновременным внесением удобрений на глубину обработки с равномерным распределением их по всей ширине захвата орудия. КПГ-2,2 агрегатируется с тракторами класса тяги 30 кН.

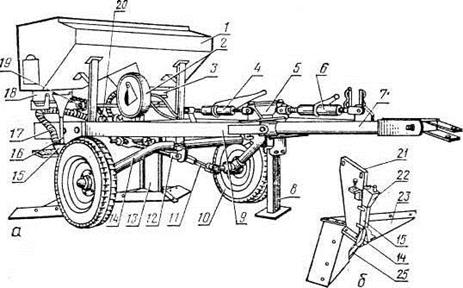

Культиватор (рис. 3.6) состоит из рамы, механизма подъема в транспортное положение и регулирования глубины обработки, прицепного устройства, тукового бункера с дозаторами, двух рабочих органов, механизма привода дозаторов и вентилятора с гидромотором.

С рамой 9 соединен удлинитель 7 с помощью шарниров и винтовой стяжки 6. В передней части удлинителя есть серьга, которой орудие соединяется с прицепной скобой трактора. Винтовая стяжка служит для выравнивания рамы орудия в рабочем положении.

Туковый ящик 1 представляет собой сварной бункер, в дне которого установлены правый 18 и левый 3 дозаторы. В качестве дозаторов использованы туковысевающие аппараты типа АТД-2.

Высевающие диски левого 3 и правого 18 дозаторов приводятся в действие от левого опорного колеса 10 через карданную 11 и цепную 20 передачи, вал 19 и приводные устройства.

Удобрения, высеваемые дозаторами, по тукопроводам 16 поступают в туконаправители 15 рабочих органов 13.

Рис. 3.6. Культиватор КПГ-2,2 – плоскорез-глубокорыхлитель с приспособлением для внесения удобрений: а – общий вид; б – рабочий орган; 1 – бункер для минеральных удобрений; 2 – вентилятор; 3 и 18 – дозаторы; 4 – винтовая стяжка механизма регулирования глубины; 5 – гидроцилиндр механизма подъема;

6 – винтовая стяжка прицепа; 7 – удлинитель; 8 – подставка; 9 – рама;

10 – опорные колеса; 11 – карданная передача; 12 – вилка выключения привода дозаторов; 13 – рабочий орган; 14 – коленчатая ось; 15 – туконаправитель;

16 – тукопровод; 17 – воздухопровод; 19 – приводной вал; 20 – цепь привода дозаторов; 21 – стойка; 22 – смесительная камера; 23 – башмак; 24 – делитель; 25 – канал

Рабочие органы несколько отличаются по конструкции от рабочих органов КПГ-250М. В задней части стойки 21 установлен туконаправитель 15. Стойка прикреплена к башмаку 23. Башмак закрывает пространство между лемехами. Задняя кромка башмака образует канал 25 для распределения удобрений по всей ширине захвата рабочего органа. Распределение достигается установкой специального делителя 24 потока удобрений в нижней части туконаправителя. В верхней его части расположена смесительная камера 22 (для туков и воздушного потока). Воздушный поток способствует равномерному распределению туков по ширине захвата. Создает этот поток вентилятор 2 с приводом от гидромотора.

Технологический процесс обработки почвы с сохранением стерни и одновременным внесением минеральных удобрений протекает следующим образом. Плоскорежущие рабочие органы подрезают пласт в плоскости дна борозды, и он вначале поднимается по лемеху до верхнего обреза, затем движется по башмаку, а с задней кромки башмака и частично с лемехов падает на дно борозды. В процессе работы между задним обрезом рабочего органа и сходящим с него пластом образуется свободное пространство, которое позволяет распределить удобрения равномерно по дну борозды. Для того чтобы удобрения в достаточном количестве поступали к периферии рабочих органов, они получают дополнительный разгон воздушным потоком на участке между смесительной камерой и делителем потока. Установку глубокорыхлителя на заданную глубину перед выездом в поле производят на выровненной площадке. Для этого орудие соединяют с трактором, въезжают на площадку. Под гусеницы (колеса) трактора и опорные колеса глубокорыхлителя устанавливают подставки, высота которых на 2. 3 см меньше заданной глубины. После этого с помощью винтовых стяжек 4 и 6 устанавливают раму горизонтально. Рабочие органы в этом случае должны опираться на долота, а лезвия лемехов должны быть параллельны площадке и располагаться над ней на высоте 1,5. 2 см. Установив таким образом орудие, делают метки на винтовых стяжках для восстановления этого положения орудия в поле перед началом работы.

Положение рабочих органов в зависимости от условий работы регулируется так же, как у КПГ-250М.

Перевод орудия в транспортное положение производят гидроцилиндром 5, одновременно с этим происходит отключение привода дозатора вилкой 12.

Культиватор КПГ-2,2 – плоскорез-глубокорыхлитель без приспособления для внесения удобрений может применяться как глубокорыхлитель с рабочими органами от КПГ-250М.

Источник

Подготовка культиваторов-плоскорезов и культиваторов-глубокорыхлителей к проведению противоэрозионной плоскорезной обработке почвы

Подготовка культиваторов-плоскорезов и культиваторов-глубокорыхлителей к работе выполняется на ровной площадке, когда они навешены на трактор. Предварительная установка рабочих органов культиваторов на заданную глубину обработки производится путём подкладывания под колёса либо гусеницы трактора, а также опорные колёса орудия брусков толщиной, которая соответствует заданной глубине обработки, учитывая величину погружения колёс в почву (около 2-3 см). Далее нужно опустить орудие и посредством винтового механизма регулирования глубины опустить рабочие органы до их соприкосновения с площадкой. Соприкосновение лезвий лемехов с площадкой должно быть полным по всей длине. Для работы на плотных почвах регулировку лап нужно выполнить таким образом, чтобы их задние концы оказались приподняты на 1-2 см над площадкой. В случае работы на рыхлых почвах установка лап производится горизонтально.

Носки долот следует располагать на 10-15 мм ниже опорной поверхности лемехов. Для изменения угла наклона лапы используется упорный болт [рис. 1], болты крепления стоек лап к раме при этом должны быть отпущены.

Рис. 1. Регулировка угла наклона лап культиватора-глубокорыхлителя КПГ-2,2.

2) – Регулировочный болт;

Предварительная установка рабочих органов культиватора-плоскореза КПП-2,2 на заданную глубину производится аналогично культиватору-глубокорыхлителю. Установка рамы культиватора-плоскореза в горизонтальное положение осуществляется механизмом регулирования орудия, а потом посредством упорных болтов выполняется регулировка положения лап (аналогично регулировке плоскореза-глубокорыхлителя КПГ-250). В шинах опорных колёс давление нужно довести до 0,18-0,22 МПа.

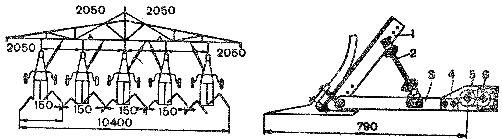

В процессе соединения культиватора-плоскореза с трактором необходимо прикрепить прицепную серьгу культиватора-плоскореза к прицепной скобе трактора посредством пары штырей, что позволит отказаться от установки растяжки на плоскорез. Для того чтобы скомплектовать пару и более культиваторов-плоскорезов следует разметить на сцепке места их монтажа. Обеспечение требуемого перекрытия рабочих органов реализуется путём установки расстояния между точками присоединения орудий на уровне 205 см. Присоединение культиваторов-плоскорезов в сцепке производится в двух точках: растяжкой и прицепной серьгой (серьга крепится одним штырём) [рис. 2]. Посредством изменения длины растяжкой осуществляется установка параллельного положения плоскорезов по отношению к оси симметрии агрегата. На раму каждого плоскореза нужно закрепить дополнительный груз (от 150 кг), что обеспечит хорошую работу плоскореза (в особенности на плотных почвах).

Рис. 2. Схема подсоединения культиваторов-плоскорезов к сцепке.

Установка рабочих органов глубокорыхлителя-удобрителя КПГ-2,2 выполняется на заданную глубину обработки на ровной площадке по тому же принципу, что и на культиваторе-плоскорезе КПП-2,2.

Для установки дозы внесения удобрения требуется поддомкратить левое колесо, а под воронки дозаторов подставить ёмкости. Далее нужно засыпать удобрения в бункер и установить рычаг регулятора (согласно таблице) на отметку, после чего провернуть колесо на 10 оборотов. Собранные удобрения надлежит взвесить. Для определения фактической дозы (Нф) используется формула:

где q – масса высеянных удобрений (кг).

Полученный результат необходимо сравнить с заданной дозой и, в случае превышения разницы на 5%, следует передвинуть в нужную сторону рычаг регулировки высева и повторить опыт. Равномерное распределение удобрений по всей ширине захвата происходит вследствие подачи воздуха от высоконапорного вентилятора, который получает привод от гидромотора.

У культиватора КПЭ-3,8, оснащённого штанговым приспособлением ПШП-3,8 все лапы должны прилегать к поверхности площадки режущей кромкой. Чтобы достичь этого используется специальный винт, размещённый в механизме крепления стойки рамы культиватора. Компенсационные пружины должны быть затянуты с одинаковым усилием по всей длине (200 мм). В данном случае при нагрузке порядка 0,9-1 кН на носок лапы последняя должна отклоняться на 35-40 мм. Фиксация установленной глубины обработки выполняется путём перемещения на штоке гидроцилиндра подвижного упора до момента полного закрытия гидромеханического клапана. Контролируется давление в шинах колёс и, в случае необходимости, регулируется до величины в 0,15 МПа.

Источник

Вспашка или глубокое рыхление

У вспашки и глубокорыхления есть свои преимущества и недостатки:

Преимущества отвальной вспашки:

- Плуг надежно заделывает растительные остатки, семена сорняков, вредителей и возбудителей болезней в почву. Растительные остатки впоследствии минерализуются, а семена сорняков не способны прорастать с большой глубины.

- Происходит дифференциация пахотного слоя почвы по плодородию (смешивание верхнего и нижнего слоя пахотного горизонта почвы).

- Самый энергозатратный способ обработки почвы.

- При систематическом использовании вспашки образуется переуплотненная плужная подошва, препятствующая проникновению воздуха и влаги в подпахотный горизонт, а значит и ухудшающая способность почвы аккумулировать влагу в осеннее-зимний период.

- Угроза возникновения ветровой эрозии.

Вспашка больше подходит для регионов с оптимальными почвенно-климатическими условиями для выращивания культур.

- Расход топлива при значительно большей глубине обработки меньше, чем у плуга.

- Потенциал накопления влаги в данном случае значительно выше традиционной вспашки.

- На поверхности почвы сохраняются растительные остатки, препятствующие ветровой и водной эрозии.

- В результате активного развития патогенов, поля после чизеля требуют большей пестицидной нагрузки, чем после плуга.

- Глубокорыхлители хуже подрезают многолетние сорняки, а семена однолетников остаются на поверхности.

🔹 Глубокорыхление можно порекомендовать земледельцам засушливых или наоборот – чрезмерно влажных регионов, а также степных районов, где велика вредоносность ветровой эрозии или холмистых местностей, в которых плодородный слой почвы подвержен смыву.

🔹 Кроме того, чизельный плуг не будет лишним в любом хозяйстве, т.к. периодическое использование его в севообороте (например, под пропашные культуры с мощной корневой системой) составит отличное дополнение к плугу, позволив избавиться от плужной подошвы.

🔹 Прежде чем проводить глубокорыхление, обязательно проверьте почву пенетрометром, т.к. возможно это поле не так нуждается в глубокорыхлении, как в вспашке.

Агрономы поделились опытом проведения обработки почвы в своих регионах:

На серых лесных почвах и выщелоченных чернозёмах, в основном, практикуют вспашку и мини-тилл. Вспашка, хотя и глубокая обработка, но она не освобождает от глубокого рыхления! Т.е. плуг не может заменить чизельный плуг, так как работает в основном на 20-25 см. Если, конечно, не брать в расчёт экзотические плуги с вырезными корпусами (лемех идёт ниже на 10 см отвала, не выворачивая подпахотный горизонт наверх).

Как работают агрономы в Нижегородской области:

- После уборки культуры – дискование на глубину 10-15 см (в идеале сразу после уборки);

- Через 2-3 недели после дискования – глубокая культивация на глубину 20-22 см. Под кукурузу и питомники яровых (от падалицы озимых) вспашка на глубину 22 см.

Если сравнивать работу оборотного плуга и тяжёлого стерневого культиватора на глубину 22 см, то:

- по расходу ДТ культиватор экономит примерно 3 л/га;

- производительность культиватора на 20-30% выше;

- культиватор экономит на расходниках примерно в два раза;

- отсутствие водной и воздушной эрозии после культивации. Казалось бы, вспашка сильно вспушивает почву, и она моментально поглощает влагу, но после первого сильного дождя вспашка сильно заплывает, и влагопроницаемость становится гораздо хуже;

- культиватор гораздо лучше способствует разложению соломы. Плуг закидывает растительные остатки на дно борозды, и в анаэробных условиях они перегнивают очень долго;

- пенетрометр показывает, что после культиватора плужная подошва менее выраженная, а пахотный горизонт такой же рыхлый.

По качеству работы оба на одинаковом уровне. Плюс отсутствие борозд на поле после культивации. По стоимости они одинаковы +/-.

Если сравнивать по засорённости сорняками, в условиях нашего хозяйства, между вспашкой и глубокой культивацией разницы нет, так как активно используем гербициды. Если рассматривать с точки зрения эко производства — плугу нет равных! Без гербицидов плуг борется с сорняками максимально эффективно.

Да, после культиватора, кажется, как будто, поле просто продисковано (солома перемешана с почвой). Для кого-то это неприемлемо, но это гораздо лучше с точки зрения экологии и земледелия, чем голая вывернутая земля.

Ещё одно. Если механизатор недобросовестный, он запросто может выдать обычную дискацию за глубокую культивацию. Разницу можно увидеть только с помощью пенетрометра. Так что будьте бдительны.

🔶 При разных погодных условиях преимущество бывает и у вспашки, и у безотвальной обработки. Но нынешний год однозначно показал преимущество вспашки в Сибири. Если в прошлые годы при глубоком рыхлении и при вспашке урожайность была примерно одинаковая, то нынче вспашка опередила плоскорезные обработки примерно на 10%. Связано это со сложными погодными условиями. Весной была засуха, а летом пошли дожди без остановки. Поэтому сорные растения весной плохо взошли, а проросли летом, когда уже поздно было гербицидами работать. А по безотвальным обработкам всегда засоренность выше, чем по вспашке. Кроме того, если в благоприятные годы плоскорезная обработка позволяет накопить больше влаги за зиму (за счет оставления стерни), то нынче из-за весенней засухи этого преимущества у неё не было. Сухо было весной одинаково по всем обработкам почвы. С экономической точки зрения глубокая обработка дает небольшую экономию — около 300 руб./га в сравнении со вспашкой. При одинаковой урожайности выгода есть. Но нынче безотвальная проиграла.

🔶 В Сибири плоскорезом ежегодно нельзя обработку делать, периодически всё равно нужна отвальная зябь, поскольку почвы здесь после дождя или после снеготаяния комком схватываются. Не только ветром, а и лопатой не раздолбишь.

🔷 Курская область. За годы исследований обработок почвы (вспашка, поверхностная и глубокое рыхление): вспашка и поверхностная бились между собой за первое место на разных культурах, а глубокое рыхление стабильно всем проигрывало.

Также заложили опыт: кукуруза, лён, пшеница озимая, ячмень и горох были посеяны по вспашке, нулю (первый год), поверхностной и глубокому рыхлению. В итоге проводим вспашку почти под все культуры. Не пашем только после подсолнечника, чтобы не запахать потери и не получить многолетнюю проблему со всходами падалицы подсолнечника и под зерновые. Вспашка должна быть с предплужниками и выровнена с осени. Никакой обработки глубже 3 см весной!

🔷 Воронежская область. Под сахарную свёклу — однозначно пахать с оборотом пласта, под кукурузу и подсолнечник можно делить обработку плугом и глубокорыхлителем 50/50, под зерновые достаточно минималки (1-2 дискования). По этому году в регионе картина следующая — по сахарной свекле преимущество за вспашкой; хозяйства, где применялось рыхление, свёклу запахивают, даже непересеянную. По подсолнечнику — вспашка выиграла, урожайность 23-26 ц/га; по глубокорыхлению — потолок 18 ц/га. А вот с кукурузой всё по-другому, здесь обработка почвы влияние не оказала, решающую роль сыграл ФАО.

- Живой пример этого года: весновспашка, обработка БДТ, сев сошником: ячмень 14 ц/га, пшеница 10 ц/га. Всходы-кущение местами присушило.

- Второй вариант: обработка КПЭ-3,8, сев лапой: ячмень 23 ц/га, пшеница 18 ц/га. Варианты без удобрений. Основной сорняк – овсюг, обработки в одно время и одной дозой.

- В Хакасии — почвы каштановые, подверженные ветровой эрозии. Здесь, в степи, вспашку нежелательно применять, нужна безотвальная обработка.

Лучше безотвальная глубокая вспашка, 30-40 см, осенью:

- Сохранение стерни, что способствует задержке снега.

- Лучшее накоплению влаги за счет глубины обработки.

- Экономия топлива. Трактору легче пахать безотвально, чем отвально..

- Борьба с разными видами гнили. Опыт показывает, что на отвальной вспашке проблемы с гнилями проявляются сильнее чем на безотвальной, за счет заделки пожнивных остатков.

- Хорошее решение в условиях степи, так как исключается ветровая эрозия.

- Борьба с корнеотпрысковыми сорняками

Минус безотвальной вспашки – засоренность поля сорняками, но все уже давным-давно работают пестицидами.

А Вы в своем регионе чему отдаете предпочтение: вспашке или глубокому рыхлению?

С обсуждением по данной теме Вы можете ознакомиться здесь.

Источник