Правильная подготовка почвы под посадку капусты и полив

Белокочанная капуста – одна из самых распространённых в России овощных культур. На её основе готовятся сотни видов кулинарных блюда, также она используется для засолки и создания овощных консервов. Она содержит большое количество витаминов и минералов – это калий, фосфор, фолиевая кислота, калий, алюминий, железо, марганец и цинк, а также витамины C, B1, B2 и PP. Капуста выращивается не только на частных подворьях, но и в промышленных масштабах – ею засевают большие площади, чтобы обеспечить полную потребность населения в капусте.

Выращивается капуста двумя способами:

- безрассадным – семена высаживаются прямо в грунт, содержащий большое количество влаги. Преимущество способа – более хорошее развитие корневой системы, обеспечивающей капусте постоянный доступ к влаге;

- рассадным – сначала выращивается рассада, после чего она высаживается в открытый грунт. Способ отличается более высокой урожайностью, так как позволяет проконтролировать здоровье каждого ростка.

В сельском хозяйстве используются сразу оба способа. Выбор конкретной технологии зависит от сорта капусты и климата в том или ином регионе.

Посадка капусты без рассады

Безрассадная посадка белокочанной капусты осуществляется на высокоплодородных почвах, свободных от сорняков. Культура требовательна к минеральному и органическому составу грунта, требуя специальной подготовки. Технология выращивания капусты без рассады подразумевает возможность использования любых сортов – ранней, поздней или средней по срокам созревания. Окончательный выбор зависит от региональных климатических особенностей.

Особенности данной технологии:

- обязательная подготовка семян;

- глубина высадки семян – не глубже 4 см;

- обязательное внесение удобрений;

- свободная от сорняков почва.

Давайте поговорим от этом более подробно.

Подготовка семян и почвы

Семена подготавливаются традиционным способом. Сначала они выдерживаются в воде, нагретой до +50 градусов. В этих условиях погибают болезнетворные бактерии. После выдержки в горячей воде, семена необходимо быстро охладить с помощью холодной воды. Далее производится их обработка с помощью стимуляторов роста – они обеспечивают хорошую всхожесть семян.

Почва для безрассадной посадки капусты должна отличаться высокой плодородностью. Она вспахивается на глубину не менее 20 см и освобождается от сорняков. Наличие крупных комьев земли не допускается – грунт должен быть лёгким, чтобы обеспечить нормальную всхожесть семян. Приветствуется ещё одно рыхление осенью. Всё это позволяет добиться хорошего проникновения влаги и воздуха.

В качестве удобрения используется гранулированный суперфосфат – наличие фосфора обеспечит хорошую всхожесть и развитие капусты. При посадке механическим способом удобрение смешивается с семенами, что обеспечивает их быстрое проращивание за счёт полноценного питания. После появления первых ростков производится прореживание – ручным или механическим способом.

Глубокая заделка семян препятствует их нормальному росту. Им труднее пробиться сквозь толстый слой грунта, из-за чего теряется всхожесть, появившиеся ростки отличаются слабостью и склонностью к заболеваниям. В целом скорость проращивание семян зависит:

- от сорта капусты;

- от климатических условий;

- от температуры почвы.

Наибольшее влияние оказывает температура – чем холоднее грунт, тем ниже скорость роста.

Работа с грунтом продолжается и после появления ростков. Агрономы вносят подкормки, это производится 2-3 раза после посадки. На этапе роста капусте необходимы азотные удобрения – минеральные или органические. Последним нужно тепло, для обеспечения их нормальной работы. Последующие этапы обработки почвы:

- внесение удобрений спустя 10-15 дней после появления ростков;

- периодическое рыхление грунта;

- уничтожение сорняков культивацией.

Сорняки уничтожают по мере необходимости – до тех пор, пока капуста полностью не покроет всё поле, препятствуя их росту.

Оптимальное время посадки

Время высадки семян зависит от сорта капусты и региона. Чем южнее располагаются поля, тем раньше производятся посевные работы. На юге семена вносятся в грунт с апреля по июнь. Чем дальше на юг – тем раньше. Здесь же имеет смысл высаживать поздние сорта. В зависимости от региональных климатических особенностей и сорта капусты рассчитывают так, чтобы уборка урожая осуществлялась в середине октября.

Посадка капусты рассадой

Некоторые аграрии предпочитают высаживать капусту рассадой. Она выращивается в теплицах, в заранее подготовленном грунте. Давайте посмотрим, как это делается.

Подготовка почвы

Агрономы начинают готовить почву под выращивание капусты осенью. Производится вспашка грунта на глубину до 30 см. Это необходимо для лучшего проникновения влаги. Одновременно с этим за зиму здесь погибают болезнетворные бактерии. Следующая обработка производится весной – почва боронуется. Эта процедура способствует лучшему проникновению воздуха и влаги в самые глубокие слои. Также боронование защищает грунт на полях от быстрого высыхания. Через 10-15 дней проводится глубокая культивация грунта – это делается с помощью горизонтальных и вертикальных почвофрез с острыми ножами.

Вязкие, труднообрабатываемые почвы, называемые тяжёлыми, обрабатываются в три этапа:

- глубокая вспашка весной – почва измельчается и перемешивается, становясь более однородной;

- боронование – производится сразу же после вспашки;

- рыхление почвофрезами.

Благодаря этому грунт становится более пышным, мягким и рыхлым, через него хорошо проходят воздух и влага.

Внесение удобрений

Вместе с обработкой грунта производится внесение минеральных и органических удобрений. Количество навоза составляет 50-80 тонн на гектар. Сюда же добавляют: азотные удобрения – от 60 до 120 кг/га, фосфор – 60-90 кг/га, калий – 90-150 кг/га.

Подготовка семян

Семена на посадку в парники готовятся точно так же, как при высадке семян прямо в поле. Сначала их прогревают в воде при температуре +50 градусов, после чего охлаждают в холодной воде в течение нескольких минут – это способствует их обеззараживанию. Следующий этап – замачивание семян в стимуляторах роста в течение несколько часов. Далее они отправляются на посадку.

Семена высаживают в теплицах за 45-60 дней до их высадки в поле. Это связано с длительным проращиванием капустной рассады. Глубина посева составляет 1 см, оптимальная температура в первые дни составляет +20 градусов. После появления ростков температуру снижают до +6-10 градусов до появления первого настоящего листа. Далее температура поднимается до +14-18 градусов с опусканием в ночное время до +6-10. В дневное время рассаде важно хорошее освещение. Полив осуществляется раз в неделю. Через 2 недели после появления всходов производится пикировка.

Высадка в поля

Грунт прошёл боронование и рыхление почвофрезами – он полностью готов к приёму рассады. Она высаживается механизированным способом специальной машиной. Глубина погружения в грунт – до первого настоящего листа. По мере роста производится рыхление грунта, удаление сорняков. Удобрения вносятся 1-2 раза.

Полив капусты дождевальными машинами

Капусту лучше всего поливать дождевальными машинами. В период вегетации на один гектар посадок выливаются до 200 кубометров воды. Одновременно с этим вносятся удобрения – в первую подкормку больше азота, во вторую – больше калия. В середине лета, когда начинается формирование кочанов, норма полива увеличивается до 600 кубометров на гектар. Для поздней капусты максимальное количество поливов составляет 5-6 раз, для раннеспелой – не более 4 раз. Уборка готовых плодов осуществляется с помощью механизированных уборочных машин.

Обратите внимание, что повторное высаживание капусты на одних и тех же полях разрешается не менее чем через 3 года – в этом время посевная площадь засаживается другими культурами. Также не допускается посадка капусты менее чем через три года после посадки рапса, редиса, репы и других культур из семейства капустных.

Источник

Капуста

В нашей стране капуста — ведущая овощная культура. Ее посевы занимают ежегодно около 250-290 тыс. га. 54% ее посевов сосредоточено в РСФСР, 27% — на Украине, 19% — в остальных республиках.

Белокочанная капуста

Занимает 98% всей площади под капустой. Средняя урожайность в целом по стране — около 22-26 т/га, в Нечерноземной зоне — 28,5 т/га, а передовые хозяйства получают по 50-60 и до 100 т/га.

Сорта капусты

В СССР районировано 70 сортов белокочанной капусты. По продолжительности вегетационного периода они делятся на раннеспелые (70-115 дней), среднеранние (115-130), среднеспелые (130-145), среднепоздние (145-160) и позднеспелые (более 160 дней).

К раннеспелым относятся сорта Скороспелая и Куузику вараяне, Июньская, Номер первый грибовский 147, Номер первый полярный К-206 и Дымерская 7. В южных районах с мягкими зимами возделывают озимые сорта Дербентская местная улучшенная и Дербентско-Кусарчайская. Раннеспелые сорта сильно поражаются килой, неустойчивы к растрескиванию и подвержены цветушности; главное их достоинство в том, что они позволяют получать очень раннюю продукцию летних овощей из открытого грунта.

Среднеранние сорта — Золотой гектар 1432 и Стахановка 1513, среднеспелые — Слава грибовская 231, Слава 1305 и новые перспективные сорта Надежда и Сибирячка. В НИИОХ выведен ряд сортов, устойчивых к киле. К ним относятся среднеспелые сорта Лосиноостровская 8 и Тайнинская, которые на закиленных почвах дают урожай, в 2-2,5 раза больший, чем Слава 1305.

Лучшие среднепоздние сорта — Подарок, Белорусская 455, Брауншвейгская, Каширская 202. Перспективны новые сорта Столичная, Еленовская (УССР), Русиновка (БССР), а также килоустойчивые Ладожская 22, Зимняя грибовская 13 и Урожайная. Из группы позднеспелых наиболее распространены Московская поздняя 15, Амагер 611, Зимовка 1474. В южных районах выращивают также сорта Завадовская, Бирючекутская 138, Южанка 31, Судья 146, Волгоградская 42, Белоснежка, Харьковская зимняя. Перспективен устойчивый к киле сорт Московская поздняя 9, дающий на закиленных почвах урожай на 12-15 т/га больше, чем Московская поздняя 15.

Выбор участка, место в севообороте

Раннюю капусту размещают на супесчаных и легкосуглинистых почвах. Для нее непригодны торфяные и тяжелосуглинистые пойменные почвы. Под позднюю капусту отводят дерново-подзолистые почвы на пониженных элементах рельефа или пойменные высокоплодородные почвы. Кислые или закиленные почвы непригодны для выращивания поздней капусты. На пойменных землях раннюю капусту размещают на прирусловой части поймы, позднюю — на центральной, среднюю — на притеррасной. Для капусты, несмотря на высокую ее требовательность к влаге, надо выбирать поля с хорошим дренажем.

В большинстве зон нашей страны лучшие предшественники капусты — однолетние и многолетние травы, морковь, ранний картофель, лук, томат, огурец. Наиболее эффективно в качестве предшественника использовать многолетние травы в течение двух лет, однако в специализированных хозяйствах (Нечерноземная зона) с интенсивным овощеводством использование их в течение года также позволяет получать высокие урожаи, поддерживать плодородие почвы и обеспечивать кормами животноводство.

Повторные посадки капусты по капусте резко снижают урожайность (по данным НИИОХ, на второй год — на 20-29%, на третий — на 39%, на четвертый — в 1,8-2,2 раза). Однако в районах, где капуста является ведущей культурой (Нечерноземная зона), допустимы повторные посадки ее устойчивыми к киле сортами после многолетних трав и запашки сидератов. Сближение двух полей с этой культурой в севообороте увеличивает разрыв во времени до следующей посадки ее на этом поле, что позволяет создать естественные условия для оздоровления почвы. Хорошие предшественники капусты в Нечерноземной зоне — пласт многолетних трав, смесь однолетних кормовых культур с преобладанием бобовых на корм и сидераты, морковь и картофель; удовлетворительные — оборот пласта, капуста, идущая по пласту и сидератам, а плохие — капуста и столовая свекла.

Основная и предпосевная обработка почвы

Зяблевая обработка почвы под капусту состоит из лущения и вспашки. Лущение с целью провоцирования появления всходов сорняков целесообразно проводить в районах с достаточно высокой в это время температурой воздуха и длительным послеуборочным периодом. Поля, засоренные малолетними сорняками, лущат на глубину 5-6 см, многолетними — на 10-14 см.

Обработка почвы лущильниками или тяжелыми дисковыми боронами способствует хорошему измельчению растительных остатков и перемешиванию их с почвой, а также крошению верхнего слоя, выравниванию поверхности и качественному проведению зяблевой вспашки, которую следует проводить в возможно ранние сроки. Дерново-подзолистые почвы пашут на глубину пахотного слоя, черноземы — на глубину 27-30 см, пойменные минеральные почвы с достаточно мощным плодородным и однородным слоем — на 25-30 см, торфяные — на 30-35 см. Если пахотный слой недостаточно мощный и неоднородный по глубине, его ежегодно углубляют на 2-3 см с обязательным внесением органических удобрений. На участках поймы с медленным затоплением и спадом воды также следует проводить зяблевую вспашку.

В НИИОХ разработаны приемы обработки почвы, способствующие снижению засоренности пойменных земель и улучшению их санитарного состояния, сущность их заключается в чередовании глубоких и мелких, отвальных и безотвальных обработок. Так, один раз в 3-4 года вспашку зяби целесообразно проводить плантажным плугом на глубину 40-45 см или один раз в 2-3 года двухъярусным плугом на глубину 30 см (при наличии глубокого плодородного пахотного слоя). В последующие годы проводят безотвальные рыхления. Такие приемы обработки почвы повышают эффективность механического и химического методов борьбы с сорняками в посадках капусты. При отвальных обработках семена сорняков запахивают на значительную глубину, откуда они не могут прорасти, а при безотвальных обработках они остаются на поверхности и их уничтожают гербицидами. В опытах НИИОХ сочетание в севообороте различных видов обработок на протяжении 6 лет снижало засоренность посадок капусты в 5-6 раз.

Для сохранения запасов влаги в почве рано весной проводят боронование зяби. Однако пониженные, долго не высыхающие участки поймы и поля, предназначенные для первых сроков посадки капусты, не боронуют. В последнем случае очень важно не упустить сроки высадки рассады, а потерянную влагу можно восполнить поливом. На легких почвах проводят культивацию с одновременным боронованием и прикатыванием; на связных, сильно уплотнившихся и тяжелых — перепашку. Но следует помнить, что при пахоте переувлажненной неспелой почвы на поверхность выворачиваются крупные глыбы, трудно поддающиеся измельчению при последующей обработке. Поэтому, чтобы не затянуть начало полевых работ в ожидании поспевания почвы, лучше вспахать землю помельче, используя для этой цели орудия с активными рабочими органами. Фреза способствует созданию мелкокомковатого хорошо разрыхленного пахотного слоя. Обработка ею неспелой почвы, особенно в дождливые весны, позволяет своевременно подготовить почву и провести посадку, при этом ускоряются рост и развитие растений, а выход продукции при первых сборах кочанов увеличивается на 25-30%.

При продолжительном предпосадочном периоде (при выращивании среднеспелых сортов капусты) могут появиться сорняки; в этом случае проводят дополнительную предпосевную обработку культиватором со стрельчатыми лапами. На торфяных почвах при отсутствии зяблевой вспашки проводят перед посадкой дискование в 1-2 следа и боронование. Торфяные почвы во всех случаях необходимо перед посадкой капусты уплотнять, так как оптимальная их плотность выше равновесной. Прикатывание почвы весной тяжелыми водоналивными катками повышает урожайность капусты на 28-29%. Степень уплотнения почвы регулируют наполнением катка водой в зависимости от влажности и степени разложения торфа.

Черноземные почвы весной боронуют в 1-2 следа для закрытия влаги и 2-3 раза культивируют. Сильно засоренные участки обрабатывают орудиями с подрезающими полольными лапами. На почвах более тяжелого механического состава эффективно глубокое безотвальное рыхление. Для регулирования водно-воздушного и теплового режимов почвы в районах с избыточным увлажнением и на участках с пониженным рельефом и высоким уровнем стояния грунтовых вод капусту возделывают на профилированной поверхности. Это позволяет получить более высокие урожаи капусты. При подготовке почвы обрабатывают такую ее площадь, которую можно засадить рассадой в тот же день. Разрыв между предпосадочной обработкой почвы и посадкой капусты недопустим из-за возможности пересыхания ее верхнего слоя.

Удобрение капусты

Белокочанная капуста как высокоурожайная овощная культура выносит из почвы большое количество питательных элементов. По сравнению с другими овощными растениями она более требовательна к азоту. При выращивании ранних сортов этой культуры требуется высокий азотный фон при умеренном фосфорно-калийном питании, среднеспелые сорта нуждаются в больших дозах азотных и калийных удобрений, а поздним сортам, идущим на хранение, необходимо повышенное питание калием и фосфором при хорошей обеспеченности азотом. В начале вегетации растения капусты всех сортов сильнее потребляют азот, а во время формирования кочанов — фосфор и калий. Однако недостаток в почве доступной фосфорной кислоты в первый период роста растений вызывает необратимые физиологические нарушения, которые нельзя устранить последующим внесением даже высоких доз фосфорных удобрений.

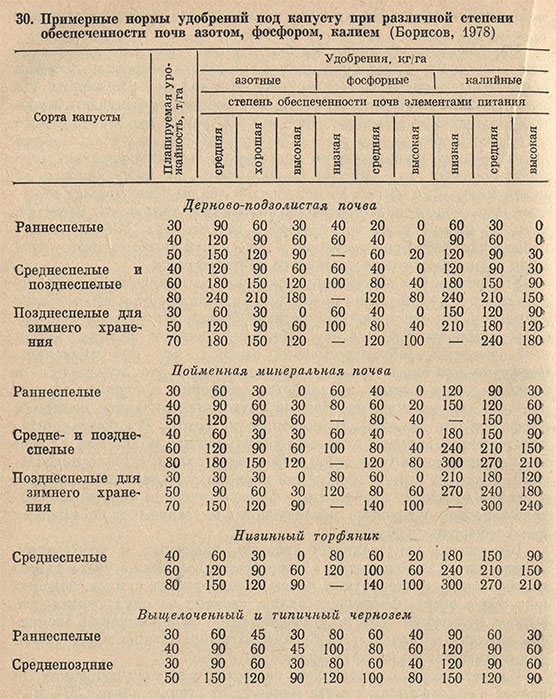

Количество питательных веществ, вносимых в удобрениях, определяют в зависимости от планируемого урожая с учетом агрохимической характеристики почвы — содержания гумуса, подвижных форм азота, фосфора и калия, степени ее окультуренности, выноса культурой NPK и коэффициентов использования элементов питания из почвы и удобрений. Примерные нормы удобрений под белокочанную капусту приведены в табл. 30.

Капуста хорошо реагирует на органические удобрения. На почвах с содержанием гумуса менее 2,5% осенью вносят 30-40 т навоза. Свежий навоз, внесенный весной под раннюю капусту, малоэффективен, так как он не успевает разложиться в период вегетации растений.

В Нечерноземной зоне ранняя капуста лучше всего отзывается на внесение азотных минеральных удобрений. По данным НИИОХ, внесение повышенных доз азота (N120-150) на фоне Р60К90 на дерново-подзолистых почвах ускоряет созревание капусты, в 2-2,5 раза увеличивает ранний и на 25-30% общий урожай кочанов. На пойменных дерново-луговых почвах ранняя капуста хорошо отзывается на азот и калий, слабее — на фосфор, однако на черноземах эффективность фосфорных удобрений резко возрастает. При внесении основного удобрения по расчетному методу практически отпадает надобность в проведении подкормок. При необходимости раннюю капусту подкармливают через 2-3 недели после посадки. Среднепоздние сорта капусты также хорошо отзываются на внесение азотных удобрений на всех почвах, кроме торфяных. Для обогащения почвы органическим веществом под среднепозднюю капусту НИИОХ рекомендует выращивать сидеральные культуры (люпин синий — алкалоидный и кормовой, овсяно-вико-гороховую смесь, фацелию, озимую рожь и др.). При запашке сидератов урожайность капусты повышается на 20-35%.

При выращивании поздних сортов для зимнего хранения эффективно внесение калия, а завышенные дозы азота отрицательно сказываются на сохраняемости продукции. При недостатке калия капуста при хранении заболевает точечным некрозом, поэтому при появлении признаков калийного голодания следует провести 1-2 подкормки растений.

Лучшие формы азотных удобрений под капусту — сульфат аммония, аммиачная селитра и мочевина; калийных — калимагнезия и сернокислый калий; фосфорных — гранулированный суперфосфат. Капуста очень отзывчива на микроудобрения. При их внесении повышается урожайность на 10-24% и устойчивость растений к грибным и бактериальным заболеваниям. Из микроэлементов наиболее эффективны под капусту бор, молибден, марганец, а также медь и цинк. Их лучше вносить при выращивании рассады (в концентрации 0,01-0,02%) или в поле в виде некорневых подкормок (0,01-0,05%). На кислых почвах под капусту обязательно внесение извести.

Особенности подготовки рассады

Белокочанную капусту возделывают в основном рассадным способом. Рассаду ранних сортов кочанной и цветной капусты выращивают в обогреваемых пленочных теплицах, среднеспелых и позднеспелых сортов — в необогреваемых пленочных укрытиях и теплицах и в открытых рассадниках. При этом особое внимание уделяют повышению качества рассады и ее выравненности, влияющих на качество посадки, ухода, уборки и в целом на урожайность капусты. Рассада должна иметь хорошо развитую корневую систему, стебли высотой (от корневой шейки до сердечка) 8-10 см, толщиной 4-6 мм, высоту растений (от корневой шейки до кончиков листьев) 20-25 см, у ранней капусты 6-7, а у остальных сортов 4-6 полностью развернутых листьев, возраст рассады ранней кочанной и цветной капусты 45-60 дней, остальных сортов — 35-45 дней.

Особенности безрассадной культуры капусты

Капусту выращивают и безрассадным способом, в основном в южных районах. Высевают ее овощной сеялкой нормой 1-2 кг/га. Для более равномерного высева в семена добавляют гранулированный суперфосфат в качестве балласта из расчета 3-5 кг/га. Определенный интерес безрассадный способ возделывания капусты имеет и для Нечерноземной зоны, где эта культура занимает половину площади овощных культур. В этой зоне сокращение затрат труда на выращивание рассады и подогрев воздуха в теплицах, снятие напряженности в посадочный период, сокращение сроков посадки, высвобождение теплиц под другие овощи имеет практическое значение. Поэтому целесообразно и здесь часть капусты высевать семенами в грунт. В опытах НИИОХ, проведенных в последние годы под Москвой (Крутских, Хороших, 1979, 1982), безрассадная капуста при оптимальных сроках посева не уступала по урожайности рассадной. Так, урожай кочанов среднеспелого сорта Слава 231 в 1979-1982 гг. составил при посеве в начале мая 75,0 т/га, а рассадной — 73,0 т/га. Позднеспелый сорт Амагер 611 при безрассадной культуре обеспечил урожайность кочанов в 1979-1982 гг. 68,7-89,0 т/га, сорт Зимовка 1474 в 1981-1982 гг. — 80,6-86,0 т/га, ранняя белокочанная капуста — 43,7-44,8, краснокочанная — 51,0-56,7, цветная — 14,4-15,6 т/га. Для получения высоких урожаев в Нечерноземной зоне семена позднеспелых сортов следует высевать в возможно ранние сроки, заканчивая посев не позднее 5 мая. Среднепоздние сорта можно сеять и до 20 мая, однако для получения ранней продукции их лучше высевать следом за позднеспелыми сортами. Кроме того, более ранние посевы в меньшей степени повреждаются блошками. Для посева следует использовать калиброванные семена (фракцию более 1,5 мм) с высокой всхожестью (не ниже 90%). Шаг посева 15-20 см, схемы посева — как и при рассадной культуре, глубина заделки семян 1,5-2,5 см. Для борьбы с сорняками вносят до посева трефлан или рамрод, а в фазе 4-5 листьев — семерон. Проводят 3-4 междурядные обработки фрезерными машинами и культиваторами с защитными дисками и отвальчиками.

Для борьбы с крестоцветными блошками перед появлением всходов надо провести опыливание метафосом (вофатоксом) с расходом препарата 8-10 кг/га, а при появлении растений — повторное опыливание этим же препаратом или опрыскивание 0,2%-ньм раствором 80%-ного с.п. хлорофоса.

В фазе 5-6 листьев всходы частично прореживают, при выпадах подсаживают рассаду, т.е. формируют оптимальную густоту стояния растений. В дальнейшем за посевами проводят такой же уход, как и за посадками капусты. Безрассадное возделывание капусты позволяет снизить затраты труда на 180-200 чел.-ч и. средств на 370- 400 руб/га.

Сроки, способы и схемы посадки капусты

Сроки высадки рассады имеют решающее значение для получения высоких урожаев капусты. Раннеспелые сорта капусты во всех зонах высаживают одновременно с посевом ранних яровых культур (в Нечерноземной зоне в конце апреля — начале мая, в Черноземной зоне — в середине апреля, в южных районах — в конце марта — начале апреля). В большинстве районов страны после раннеспелых сортов капусты высаживают позднеспелые, а затем среднеспелые сорта. В южных районах для бесперебойного получения капусты среднеспелые и среднепоздние сорта высаживают в два срока: посев семенами в грунт 10-15 мая и 10-15 июня, а посадку рассадой 15-20 июня и 10-15 июля.

В Нечерноземной зоне оптимальный срок посадки позднеспелых сортов капусты — вторая декада мая (Зимовку 1474 высаживают на неделю раньше, чем Амагер 611), а среднеспелых — третья декада мая. Заканчивать посадку следует не позднее 5 июня. Более поздняя посадка не обеспечивает полноценного формирования кочанов, своевременного созревания, в результате чего снижается урожай.

Капусту возделывают с междурядьями 70 и 50 + 90 см. На Дальнем Востоке по схеме 50 + 90 см высаживают раннеспелые сорта, а среднепоздние располагают в одни ряд на гряде с междурядьем 140 см, чтобы избежать смыва растений, расположенных на краю гряды, муссонными осадками. Посадку проводят машинами СКН-6 и СКН-6А, которые обеспечивают заданное расстояние между растениями в ряду, что удобно для механизированной уборки. Они оборудованы приспособлением для работы на грядах и нарезки поливных борозд одновременно с посадкой. Раннеспелые сорта сажают с шагом 27-30 см, число растений 48-57 тыс. на 1 га. Изучение оптимальной густоты стояния растений, проведенное на Москворецкой пойме, позволяет рекомендовать на плодородных пойменных почвах уплотненные посадки раннеспелых в позднеспелых сортов капусты: с компактной и средней розеткой (Слава 231, Амагер 611 и др.) — до 36 тыс. на 1 га (шаг 42-38 см), а килоустойчивых с мощной розеткой (Московская поздняя и др.) — до 29 тыс. (шаг 55-52 см). Загущение посадок увеличивает урожайность капусты на 8-12%, улучшает состояние культуры перед уборкой и работу капустоуборочных машин (за счет уменьшения размерно-весовых параметров и повреждаемости кочанов), а также повышает качество убранной продукции.

Уход за капустой

После посадки проводят полив. По данным НИИОХ, эффективно проводить посадку одновременно двумя агрегатами: на половине одного (под крыло ДДА-100МА) и другого участков по обе стороны от оросителя, а затем провести послепосадочный полив нормой 150-300 м3/га. После него в последующие 2 недели капусту можно не поливать, а агрегат ДДА-100МА перевести на другие участки.

Важное место в системе мероприятий по уходу занимают рыхление междурядий и борьба с сорняками. Если почва после посадки и полива сильно уплотнилась, то даже при отсутствии сорняков на 6-8-й день надо провести обработку междурядий с целью рыхления почвы. Для этого на культиваторе устанавливают рыхлительные долота и стрельчатые лапы.

Капуста через 1-1,5 месяца после посадки смыкает рядки и плантация довольно длительное время находится без обработки. В течение вегетации капусту часто и обильно поливают, почва сильно уплотняется. Поэтому важно до смыкания рядков успеть сделать побольше обработок: на посадках раннеспелых сортов капусты — 2-3, среднеспелых — 3-4, позднеспелых — 4-5.

Рыхления почвы необходимо приурочивать к поливам (или к осадкам). Обработки междурядий ведут с возможно малой защитной зоной (8-10 см при первой, 10-15 см — при последующих), постепенно увеличивая и глубину рыхления (с 6-8 до 15-18 см). Последние глубокие обработки долотами сочетают с окучиванием. При проведении окучивания можно не бояться поломать несколько розеточных листьев, так как это не нанесет большого вреда растениям, а глубокое рыхление перед смыканием рядков полезно для капусты. Раннеспелые сорта окучивают 1 раз, среднепоздние — 2 раза. Последние культивации проводят трактором с узким протектором задних колес. Для борьбы с сорняками на пропашных культиваторах устанавливают плоскорежущие бритвы и стрельчатые лапы, которые хорошо уничтожают сорняки в междурядьях, но оставляют их в рядках и защитных зонах. По данным НИИОХ, оборудование культиваторов лапами-отвальчиками позволяет уничтожать в рядках и защитных зонах до 65-70% горняков и снизить трудоемкость на ручной прополке в 1,8-2 раза. Хорошие результаты дает обработка междурядий фрезой ФПУ-4,2. При работе с окучниками она снижает засоренность в рядках до 80%, а в междурядьях — до 100%. После фрезерной культивации сорняки долго не появляются. Подокучивание растений, кроме того, способствует образованию уже в первый период роста растений дополнительных корней, обеспечивает устойчивость к полеганию. Фреза хорошо рыхлит и крошит почву, что повышает качество последующих обработок обычным культиватором. Особенно эффективны фрезерные машины на уплотненных, тяжелых и связных почвах. При обработке фрезой торфяных почв с неразложившимися растительными остатками меньше повреждаются растения капусты, создается мульчирующий поверхностный слой, сохраняющий влажность в нижележащих горизонтах. Роторная обработка, улучшая агрохимические свойства почвы и снижая засоренность посадок, создает оптимальные условия для роста и развития растений и повышает урожайность капусты на 8-12 %.

В посадках капусты для уничтожения сорняков применяют и гербициды: трефлан (1-2,5 кг/га), рамрод (4-6,5 кг/га) до посадки или семерон (0,4-0,6 кг/га) через 1-2 недели после посадки рассады. При этом засоренность снижается на 80-85%. Наиболее эффективно сочетание химического и механического (КОР-4,2 с отвальчиками или ФПУ-4,2 с окучниками) методов борьбы с сорняками. При этом гибель сорняков достигает 95-97%, что практически исключает ручные прополки (кроме одной выборочной для уничтожения устойчивых сорняков — крестоцветных и многолетников).

Для борьбы с многолетними однодольными сорняками (пыреем ползучим) осенью после уборки предшественника можно использовать ТХА натрия (20-45 кг/га), а с корнеотпрысковыми (осотами) в посевах овсяно-гороховой смеси в фазе 3-5 листьев гороха или кущения овса — 2М-4ХМ (2 кг/га).

При нарушении режима питания растений проводят подкормки: раннеспелых сортов капусты через 2-3 недели после посадки (N20K30), среднепоздней — в период интенсивного роста растений (N30P20K30) и завязывания кочана (N40K60) с помощью культиватора или гидроподкормщика. Эффективна некорневая подкормка микроудобрениями: борной кислотой (0,05%), молибденово-кислым аммонием (0,05%), сернокислым марганцем (0,05%), медным купоросом (0,05%) или сернокислым цинком (0,01%).

Капуста — одна из самых требовательных к влаге культур. Оптимальной считается для нее влажность почвы не ниже 80% НВ. Сроки и нормы вегетационных поливов зависят от почвенно-климатических и погодных условий, состояния растений и способа полива. При отсутствии осадков их проводят с интервалом 10-12 дней: в центральных районах нормой 200-250 м3/га в первой половине вегетации и 300-350 м3/га во второй; на юге норму полива дождеванием увеличивают до 250-300 и 400-450 м3/га. При поливе по бороздам расходуют воды до 700 м3/га. При обильных осадках (более 25 мм в декаду) очередной полив исключают. При сухой и жаркой погоде межполивной период сокращают, а норму полива увеличивают. Орошение влияет на лежкость кочанов. При выращивании капусты для длительного зимнего хранения влажность почвы во второй половине вегетации поддерживают на уровне 70-75% НВ, а за месяц до уборки поливы прекращают.

Уборка капусты

Раннюю капусту убирают в несколько приемов по мере ее созревания. При уборке используют платформу ПОУ-2. Кочаны срезают, затаривают в ящики, грузят на платформу, вывозят на край поля, погружают в транспорт и отправляют в торговую сеть. Средне- и позднеспелые сорта убирают в один прием при наступлении технической зрелости кочанов, до наступления устойчивых заморозков ниже -4 °С.

Кочаны рубят с укладкой в валки, сортируют (отбраковывая больные, треснувшие, недоразвитые), дорабатывают, погружают в транспорт и перевозят к месту реализации или хранения. В соответствии с ГОСТ 1724-67 кочаны для реализации должны быть зачищены до плотно облегающих зеленых или белых листьев, с кочерыгой не более 3 см, средних и поздних сортов массой 0,8 кг и выше, ранних — не менее 0,3 кг. На зимнее хранение кочаны закладывают с неплотно прилегающими листьями и удлиненной кочерыгой. Нестандартную продукцию используют на корм скоту. Ее количество достигает 15-30 т/га.

В последние годы в овощеводческих хозяйствах для механизированной уборки капусты применяют комбайн МСК-1, что позволяет в 4 раза сократить затраты труда на уборку и на 32% прямые издержки. При прямом комбайнировании МСК-1 можно получить продукцию и на реализацию и на хранение. Основные показатели качества механизированной уборки находятся на уровне показателей ручной уборки. Комбайн МСК-1 обеспечивает сбор 98-99% кочанов, в ворохе содержится до 7% свободных листьев, 40-60% кочанов, поврежденных в различной степени, кочерыг длиной до 3 см — 88 %, с прямым срезом — 85 %. В настоящее время проходят государственные испытания новые 2-3-рядные капустоуборочные машины МКУ-2 и МКС-3 (с режущим рабочим органом клавишного типа), которые в 1,5-1,7 раза меньше повреждают кочаны, чем серийный комбайн МСК-1.

Более перспективен поточный способ уборки капусты, при котором комбайны убирают весь урожай, транспортные средства доставляют его на стационарный пункт доработки, установленный в хранилищах, где кочаны сортируют и дорабатывают согласно требованиям ГОСТа как для реализации, так и для хранения. Улучшаются при этом и условия труда рабочих, а также утилизируется побочная продукция. Стандартные кочаны затаривают в контейнеры или системой транспортеров загружают в хранилища. Нестандартную, но товарную продукцию используют для переработки, а зеленый лист и другие отходы на корм скоту. По данным НИИОХ (Крутских, 1979, 1982), поточный способ уборки капусты позволяет резко улучшить качество продукции (по сравнению с существующей технологией уборки), снизить затраты труда в 2-2,5 раза и получить годовой экономический эффект в размере 4-7 тыс. рублей.

При уборке необходимо принимать меры, предотвращающие потери продукции. Так, кочаны раннеспелых сортов капусты при уборке в теплую, особенно солнечную, погоду быстро подвядают, плохо хранятся и теряют товарные качества. Поэтому их после срезки следует сразу же затаривать и вывозить с поля. При перевозке капусты на большие расстояния необходимо использовать транспорт с холодильными установками. В отдельные годы наблюдается значительное растрескивание и заболевание кочанов. Для предупреждения растрескивания следует проводить умеренные поливы, а непосредственно перед уборкой прекратить их. Слишком ранний посев, длительное выращивание рассады в горшочках и запаздывание с уборкой также приводят к появлению треснувших и проросших кочанов ранней капусты.

Качество продукции зависит от организационно-технологической схемы уборки. Процесс уборки зачастую состоит из многих приемов и операций, которые приводят к многочисленным перевалкам, что резко снижает качество капусты и увеличивает потери. При ручной уборке надо правильно срезать и зачищать кочаны (избегать глубоких засечек и среза выше облегающих листьев), так как они при погрузке оголяются и теряют массу. При погрузке не следует сильно кидать кочаны — они травмируются, теряют товарный вид и становятся нестандартными. Процесс уборки необходимо взаимоувязывать с системой реализации и хранения, применять поточную технологию, при которой убирается весь биологический урожай, представляющий хозяйственную ценность. При уборке капусты для хранения надо оставлять несколько околокочанных листьев и кочерыгу с прямым срезом, чтобы при погрузке, транспортировке и разгрузке в хранилище кочаны меньше травмировались и лучше хранились. При уборке машинами могут быть большие потери из-за чрезмерных повреждений продукции. На качество работы комбайна существенно влияет состояние поля и культуры. Участки под капустой для механизированной уборки должны быть прямоугольными, с ровным рельефом, с уклоном не более 5°, с ровными рядками культуры. Во избежание раздавливания кочанов колесами транспортных средств перед комбайновой уборкой следует прорубить вручную первые проходы — 12 рядков со стороны оросителя и 8 — от дороги, а также края поля (поворотные полосы) на 10-12 м. Состояние культуры перед уборкой, в свою очередь, зависит от качества рассады и посадки, сорта и других факторов. Рассаду следует сажать только стандартную, вертикально, глубоко. Мелко посаженная, искривленная, переросшая рассада приводит к искривлению кочерыг, увеличению полеглости кочанов и большим отклонениям их от линии рядка. Опыты, проведенные в НИИОХ, показали, что при вертикальной посадке стандартной рассады с заглублением на 2 см выше корневой шейки полеглость кочанов сорта Белорусская 455 составляла 40%, а на 5 см — лишь 15%, прямолинейность рядка соответственно была 16,1 и 12,6 см. При наклонной посадке переросшей рассады эти показатели заметно ухудшаются и при комбайновой уборке кочаны полеглые и с уродливыми кочерыгами неправильно срезаются и очень сильно травмируются.

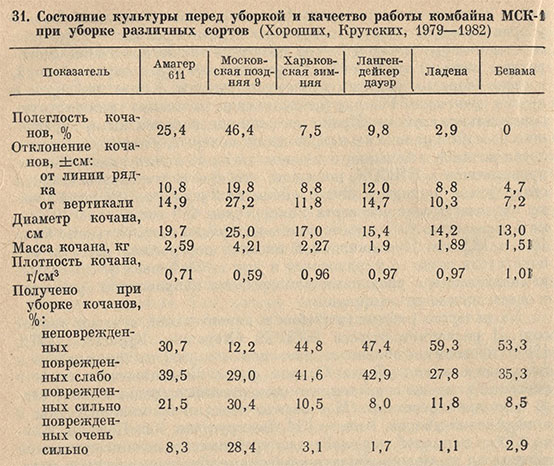

На качество работы комбайна в значительной степени влияет сорт. В последние годы в НИИОХ (Хороших, Крутских, 1979, 1982) проводится сравнительная оценка сортов на пригодность к механизированной уборке. Оценка физико-механических свойств растений капусты показала, что отечественные среднепоздние сорта с мощной розеткой (Московская поздняя 9) малопригодны к комбайновой уборке. Амагер 611, Белорусская 455, Подарок, Слава 1305 в неполной мере отвечают требованиям механизированной уборки, но их можно убирать комбайном. Лучшее состояние культуры перед уборкой имеют новый отечественный сорт Харьковская зимняя и ряд сортов зарубежной (голландской) селекции типа Лангендейкер. Они отличаются компактной розеткой, выровненными, очень плотными и твердыми кочанами, отсутствием или незначительной полеглостью. При механизированной уборке их гарантировано хорошее качество продукции и надежность работы капустоуборочных машин (табл. 31). В результате изучения физико-механических свойств и сравнительной оценки различных сортов установлены оптимальные параметры растений для механизированной уборки: кочаны должны быть выровненными, иметь диаметр 15-20 см, массу 1,5-3 кг, плотность не менее 0,9 г/см3, наружную кочерыгу длиной 14-18 см; растения должны быть прямостоячими; допускается отклонение кочанов от линии рядка ±10 см, от вертикальной оси ±13 см, а полеглость не более 10%.

Краснокочанная капуста

В нашей стране районировано три сорта краснокочанной капусты. Среднеспелый сорт Каменная головка 447 (вегетационный период 130-140 дней) используют в осенне-зимний период, среднепоздние сорта Гако и Михневская (140-160 дней) предназначены для длительного зимнего хранения. Их выращивают так же, как среднепоздние сорта белокочанной капусты, на 1 га высаживают 36-41 тыс. растений. Краснокочанная капуста несколько менее урожайная, чем белокочанная, образует компактную розетку листьев и очень плотные кочаны, которые хорошо сохраняются зимой. Убирают их в первой половине октября. Кочаны к этому времени должны быть сформировавшимися, плотными, интенсивно окрашенными, массой не менее 0,6 кг (ГОСТ 7967-68).

Савойская капуста

Несмотря на высокие питательные и вкусовые качества, савойская капуста пока мало распространена из-за невысокой урожайности (20-30 т/га) и плохой лежкости. В СССР районировано три сорта этого вида капусты: раннеспелые — Юбилейная 2170 и Венская ранняя 1346 и среднепоздний — Вертю 1340. Савойскую капусту выращивают так же, как раннеспелые и среднепоздние сорта белокочанной капусты. В Нечерноземной зоне рассаду раннеспелых сортов выращивают в горшочках, в открытый грунт высаживают в начале мая (около 50 тыс. на 1 га), а безгоршечную рассаду среднепозднего сорта — в конце мая (35-40 тыс. на 1 га).

Брюссельская капуста

В нашей стране брюссельскую капусту выращивают на небольших площадях. Районирован среднепоздний сорт Геркулес. Применяют такую же агротехнику, как при выращивании среднепоздних и позднеспелых сортов белокочанной капусты. Брюссельская капуста требовательна к плодородию почвы, но под нее не вносят свежее органическое удобрение, чтобы избежать задержки формирования кочанчиков и увеличить их размеры. Лучше удается на суглинистой почве. В Нечерноземной зоне рассаду (безгоршечную) высаживают в конце мая (30-36 тыс. на 1 га). Уход за растениями такой же, как и за среднепоздними сортами белокочанной капусты, только без окучивания. Убирают брюссельскую капусту за один прием в начале октября. За 3-4 недели до уборки удаляют точку роста для ускорения созревания кочанчиков. При уборке растения срубают, обрезают листья и верхушечную почку (если она не была удалена раньше), затем продукцию сортируют. Для реализации отбирают стебли с нормально развитыми, здоровыми, плотными, нетреснувшими и неизросшимися кочанчиками. Их хранят при температуре 0-1 °С и влажности воздуха 95%. Можно хранить и обрезанные кочанчики — в полиэтиленовых пакетах, в холодильниках в течение 30-45 дней. Урожайность 4-6 т/га.

Кольраби

Районирован очень скороспелый сорт Венская белая 1350. Его можно выращивать в течение всего лета и получать 2-3 урожая в год. В средней полосе кольраби возделывают в 2-3 срока: для получения ранней продукции в первой половине лета горшечную рассаду из пленочной теплицы высаживают в конце апреля — начале мая, для потребления во второй половине лета безгоршечную рассаду из открытого рассадника высаживают 10-15 июня, а для осенне-зимнего потребления — в конце июля. Для кольраби отводят высокоплодородные окультуренные участки. Рассаду высаживают с междурядьями 70 см и с расстояниями в ряду 20-25 см. Во время вегетации растения регулярно поливают, поддерживая влажность почвы не ниже 70% НВ. Окучивание не проводят. Убирают кольраби при достижении технической зрелости, когда стеблеплоды достигнут в диаметре 7-8 см. При запаздывании с уборкой они становятся грубыми, волокнистыми и непригодными в пищу. При уборке растения кольраби выдергивают из почвы, собирают в кучи, затем обрезают корни и листья. Хранят в течение 1,5-2-х месяцев при температуре около 0°С и влажности 95%. Урожайность 15-20 т/га.

Цветная капуста и брокколи

Из-за высоких вкусовых и диетических качеств цветная капуста пользуется большим спросом у населения. В настоящее время ее возделывают во многих овощеводческих хозяйствах. Площади под этой культурой неуклонно возрастают. В СССР районировано 11 сортов цветной капусты.

Раннеспелые сорта используют при весенней культуре, среднеранние и среднеспелые — для летних посадок. Из раннеспелых сортов наиболее распространены Ранняя грибовская 1355, Гарантия, Снежинка, Мовир 74 (вегетационный период 95-100 дней); из среднеранних — Отечественная, Урожайная, Московская консервная (110-130 дней). В южных районах распространены более позднеспелые сорта Адлерская зимняя 679, Адлерская весенняя, Сочинская и др. Их выращивают озимой культурой для получения самой ранней продукции. Для конвейерного поступления продукции в течение лета и осени НИИОХ рекомендует выращивать цветную капусту в центральных районах в несколько сроков: высаживать рассаду в конце апреля — начале мая из пленочных теплиц; в конце мая, середине и конце июня — из рассадника; убирать урожай — соответственно в конце июня — начале июля, в конце июля — начале августа, в середине августа — начале сентября и в конце сентября — начале октября. Цветную капусту можно возделывать и безрассадным способом: высевать семена в поле в начале мая, а сбор головок проводить в августе.

Цветная капуста более требовательна, чем другие виды капусты, к плодородию участка, влажности и температуре почвы и воздуха. Ее размещают на хорошо увлажняемых и высокоплодородных почвах второй культурой после внесения высоких доз органического удобрения: перегноя (40-60 т/га), навоза (80-100 т/га). Цветная капуста хорошо удается на пойменных землях и дерновых супесчаных почвах. При ранневесенней посадке под нее отводят участки с южным склоном, защищенные от холодных ветров. Почву под нее обрабатывают так же, как и под раннюю белокочанную капусту. В период нарастания розетки листьев растениям больше требуется азота, а при образовании головки — калия и фосфора. Цветная капуста также положительно реагирует на внесение микроэлементов: бора, марганца и особенно молибдена. НИИОХ рекомендует вносить под цветную капусту в Нечерноземной зоне минеральные удобрения в дозе N140P90K120.

Высаживают рассаду с междурядьем 70 см и с расстоянием в ряду 25-30 см, размещая 48-57 тыс. растений на 1 га. Для сохранения товарного вида головки притеняют, надламывая над ними листья. При весенне-летней культуре, когда формирование головок приходится на жаркие месяцы, цветную капусту поливают 4-6 раз. Норма поливов 200-250 м3 на 1 га. Убирают цветную капусту выборочно, когда головки достигнут в диаметре 8 см и более. Срезают головки с 3-4 листьями и кочерыгой не более чем на 2 см ниже последнего листа, кроющие листья подрезают на 2-3 см выше головки, затем продукцию укладывают в ящики и транспортируют к месту реализации. Товарные головки должны быть плотными, белыми или светло-кремовыми, без проросших внутренних листочков (ГОСТ 7968-68).

Брокколи менее прихотлива, чем цветная капуста, к почвенному плодородию и хорошо удается на различных почвах. Выращивают ее так же, как и цветную капусту, рассадным или безрассадным способом. В последнем случае семена высевают в грунт в начале мая. Убирают у брокколи молодые, плотно сомкнутые головки.

Источник