Обработка почвы при первичном освоении площади

Эти работы включаются в комплексный проект мелиорации земель и проводятся силами мелиоративных строительных организаций наряду с осушительными и культуртехническими работами.

Технологию первичной обработки земель выбирают в зависимости от густоты лесной растительности и способа удаления ее, от толщины дернины и слоя гумусового грунта, от мощности торфяной залежи и степени разложения ее, по данным почвоизысканий на стадии составления проекта.

Проект разрабатывают в соответствии со II частью Указаний по составлению проектов мелиорации («Освоение») и с «Технологическими схемами и картами для проведения культуртехнических работ в условиях Литовской ССР», подготовленными Литгипроводхозом и ЛитНИИГиМ.

Цель первичной обработки — создать рыхлый верхний слой почвы для выращивания сельскохозяйственных культур.

Первичная вспашка. Это одна из основных операций первичной обработки. Удельное сопротивление грунта при первичной вспашке значительно больше, чем при обычной вспашке. Затруднения при вспашке возникают из-за корней, подземных пней и камней. При первичной вспашке осуществляют полный или частичный оборот пласта. На неровных, комковатых, заросших мелким кустарником землях совмещают прикатывание со вспашкой.

Если дернина толстая и твердая, то перед вспашкой проводят двойное дискование тяжелыми дисковыми боронами вдоль и поперек участка. Это мероприятие облегчает оборот пласта и улучшает качество вспашки.

В тех случаях, когда толстая дернина не успевает разлагаться за год под перевернутым пластом, применяют безотвальную вспашку на глубину 20-33 см. Для этих целей используют безотвальные болотные плуги.

Для первичной вспашки широко применяют двухотвальные плуги ПБН-2-75, смонтированные специалистами Ионавской СМУ из двух корпусов плуга ПБН-75 серийного изготовления. Такой плуг навешивают на колесный трактор К-700. Ширина захвата плу-га — 1,5 м, наибольшая глубина вспашки — 35 см, производительность — 0,8 га/ч.

Для многократной послойной вспашки заросших земель применяют восьмикорпусные плуги ПН-8-35, навешиваемые на колесный трактор К-700.

Дискование и боронование. При мощности гумусового слоя до 15 см первичную обработку проводят дискованием тяжелыми дисковыми боронами без вспашки, а при мощности более 15 см — дискование проводят после вспашки. Как уже упоминалось, для разделки толстой дернины дискование осуществляют до и после вспашки. Число проходов дисковыми боронами принимают в зависимости от свойств почвы и указывают в проекте.

Для дискования применяют тяжелые дисковые бороны БДТ-25А; БДНТ-2,2; БДНТ-3,5А и др. Первые две прицепляют к тракторам типа Т-74, а последние — к тракторам типа Т-100. В последнее время используют навесные дисковые бороны БДТ-7 на скоростном колес-ном тракторе К-700 (рис. 61). Глубина дискования боронами БДТ-7 равна 20 см, ширина захвата — 7 м. Боронование проводится на скорости 8 км/ч. Производительность — 5,6 га/ч. В транспортное положение дисковые бороны поднимают при помощи гидроцилиндров.

После дискования с поверхности земли убирают корни и другие древесные остатки. Для этой цели применяют переделанный культиватор КПН-4Г (рис. 62). При передвижении вдоль участка древесные остатки сгребают в валики (свалки). Корчевателем-собирателем свалки сталкивают в кучи и сжигают или вывозят для хозяйственных нужд.

Боронование, как отдельную операцию, для первичной обработки не выполняют. Зубовые бороны прицепляют к дисковым боронам, к разбрасывателям минеральных удобрений

Рис. 61 Тяжелые дисковые бороны БДТ-7, навесные на трактор

К-700

или к сеялкам при посеве семян многолетних трав.

Прикатывание обязательно осуществляют после вспашки кустарника. Поверхность вспашки становится

Рис. 62 Сгребание корней переделанным культиватором КПН-4Г

Более ровной, а кустарник быстрее гниет. Прикатывание применяют также после посева семян многолетних трав. При этом семена лучше заделываются в почву, которая меньше высыхает, и семена лучше всходят.

Торфяные почвы обычно прикатывают после вспашки и дискования до и после высева семян. Очень важно прикатывать торфяные почвы, обработанные осенью. Это предохраняет почву от размыва весенними паводками.

Культурные луга и пастбища, заложенные на торфяной почве, прикатывают весной следующего года.

Для прикатывания торфяных почв используют катки ЗКВБ-1,5, а минеральных — катки ЗКВГ-1,4. По три катка прицепляют к тракторам 3 т так, чтобы следы их перекрывались на 10 см (рис. 63). Поэтому ширина захвата секции катков ЭКВБ-1,5 равна 4,2 м при ширине одного катка 1,5 м, а секции катков ЗКВГ-1,4 — 4 м при ширине одного катка 1,4 м.

Источник

Обработка почвы при первичном освоении площади

Питомники могут быть заложены на вырубках, целинных и залежных землях, землях, вышедших из-под сельскохозяйственного пользования (последние – не самый лучший вариант, так как могут иметь низкое плодородие при высокой зараженности вредителями и болезнями).

Закладывая питомник на вырубках, в первую очередь убирают оставшиеся на участке деревья и вырубают кустарники, затем собирают и сжигают крупные порубочные остатки, удаляют пни и корни корчевателями-собирателями, выравнивают площадь. После этого выполняют вычесывание корней в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Затем приступают к основной вспашке почвы плугами специального назначения (болотно-кустарниковыми или плантажными — ППН-40, ППН-50, ППУ-55А). Одновременно со вспашкой выбирают выпаханные на поверхность корни и камни. Весной следующего года делают дискование в два следа на глубину 12-15 см, боронование тяжелыми зубовыми боронами, вносят органические и минеральные удобрения, заделывая их в почву в процессе нескольких культиваций. На бедных почвах высевают сидераты на зеленое удобрение.

Обработку целинных, залежных земель и земель, вышедших из-под сельскохозяйственного пользования, начинают с лущения: почву рыхлят на глубину 5-10 см, чтобы спровоцировать прорастание семян сорняков. После массового появления всходов сорняков (через 2-3 недели) проводят зяблевую вспашку плугом с предплужником (ПЛН-3-35). В результате верхний горизонт почвы с сорняками попадает на дно борозды и присыпается почвой нижних горизонтов. Вынос подзолистого горизонта на поверхность не должен превышать 3-4 см. Весной следующего года почву боронуют и, в зависимости от степени засоренности, в течение одного-двух лет выдерживают в черном пару. При борьбе с сорняками на паровых полях очень важно сочетать механические и химические приемы, что более эффективно и дешевле. Во всех случаях обработка гербицидами (например, раундапом) ведется по отросшим и интенсивно вегетирующим сорнякам. Опрыскивание проводят в сухую погоду с таким расчетом, чтобы в течение 4-6 часов после обработки гербицид не был смыт осадками. Расход воды — 500 л/га. Для опрыскивания используют опрыскиватели ПОУ, ОН-400, ОЛН-1, ОВХ-28 и др. в штанговом исполнении. Дискование проводят не ранее, чем через 3 недели после опрыскивания.

В период парования в почву вносят известь, органические и минеральные удобрения, согласуя дозы их внесения с результатами агрокартограмм.

Севообороты

При постоянном выращивании на участке одной и той же культуры ухудшаются химико-физические и биологические свойства почвы, размножаются специфические вредители и болезни, что в конечном итоге снижает выход стандартного посадочного материала и ухудшает его качество.

В посевных отделениях питомников лесной зоны с достаточно плодородными почвами чаще всего применяют только чистый пар и рекомендуется 3- или 4-польный севооборот в зависимости от срока выращивания сеянцев:

1 поле – чистый удобренный пар;

2–е – сеянцы первого года;

3-е – сеянцы второго года.

Для школьных отделений могут быть рекомендованы сидеральный пар с химическим подавлением сорной растительности, отросшей после запашки сидератов или двухлетнее парование:

1 год – сидеральный пар с химической обработкой появившихся сорняков после запашки сидерата;

2 -й – чистый пар;

3 -й – саженцы первого года;

4 -й – саженцы второго года;

5 -й – саженцы третьего года.

На полях с обильным зарастанием многолетними сорняками (особенно злаковыми, корнеотпрысковыми) можно применить 4-6-польный севооборот:

1 год — сидеральный пар;

2 год – чистый пар с применением механических средств борьбы с сорняками;

3 год – саженцы 1 года выращивания;

4 год – саженцы 2 года выращивания;

5 год – саженцы 3 года выращивания (при необходимости).

По аналогичному севообороту можно организовать и выращивание укрупненных 4-летних сеянцев (точечный высев с уменьшенной нормой и подрезка корней на 3-4 году выращивания). Особое внимание в таком севообороте следует обратить на заправку паровых полей органическими удобрениями и полное удаление многолетних сорняков:

1 год – сидеральный пар;

2 год – черный чистый пар;

3 год – посевы 1 года;

4 год – посевы 2 года;

5 год – посевы 3 года;

6 год – посевы 4 года.

Для укрупнения площади полей и эффективного использования техники все породы с одним сроком выращивания желательно разместить в пределах одного поля севооборота. Максимальная площадь одного поля — 2 га.

Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)

Источник

Первичное освоение территории питомника

Технология обработки почвы при первичном освоении земель под питомник зависит от типа почв, лесорастительной зоны, характера участка (вырубка, гарь, пашня и т. д.) и растительности, произрастающей на нем. В практике лесного хозяйства чаще всего используют под питомник залежные земли, и земли, вышедшие из-под леса и кустарника, а также сельскохозяйственного пользования.

Обработка площадей, вышедших из-под леса, В этом случае первичное освоение начинается с расчистки площади от пней, валунов, порубочных остатков и отдельно стоящих деревьев и кустарников. Затем вычесывают корни, проводят планировку поверхности и зяблевую вспашку. После этого в зависимости от состояния участок может оставаться на 1-2 года под черным паром или засеваться зерновыми.

При использовании для питомников лесных почв, особенно в таежной зоне, необходимо проводить окультуривание пахотного слоя. Для этого делают вспашку с оборотом пласта на глубину гумусового горизонта с одновременным рыхлением нижележащих слоев без оборота пласта. В процессе первичного освоения площади питомника, а затем в полях севооборота проводят постепенное углубление пахотного горизонта до необходимых размеров и одновременно вносят органические и минеральные удобрения, а при необходимости проводят известкование. Углубление выполняют осенью при зяблевой вспашке и подъеме паров. При каждом углублении толщина подпахиваемой части подзолистого слоя на средне- и слабоподзолистых почвах должна быть не более 1/4-1/3 первоначального пахотного горизонта, а на сильноподзолистых почвах не более 1/6-1/5. За один период севооборота углубление должно быть не более 6-8 см. На неокультуренных и слабоокультуренных подзолистых почвах через каждые 3-4 года вносят органо-минеральные удобрения (торфяные компосты) из расчета 100 т/га, а на окультуренных почвах — 50 т/га. Компосты вносят весной после вспашки почвы перед ее поверхностной обработкой.

Обработка заросших кустарником и занятых мелколесьем участков. Для очистки заросших кустарником земель применяют химические средства и механическое удаление кусторезом. Кусторезом срезают мелкие деревья и кустарники вровень с поверхностью почвы, а оставшиеся пни корчуют. Затем почву дискуют и пашут кустарниковым плугом на глубину до 25 см. Кустарники высотой 1,5-2 м запахивают, что способствует лучшей аэрации почвы и, постепенно разлагаясь, они обогащают почву питательными веществами. В последующие годы, до окончательного разложения запаханных кустарников, почву обрабатывают дисковыми орудиями, а затем плугами с предплужниками. Одновременно с основной обработкой почвы для ее окультуривания вносят удобрения и известь. Освоение участков, занятых кустарниками, начинают со второй половины лета.

Обработка залежных земель в лесостепной и степной зонах. Обработка должна проводиться так, чтобы наиболее полно использовалось плодородие этих земель. Огромный запас питательных веществ, сосредоточен и в целинных и залежных землях, в значительной степени находится недоступном для растений состоянии. Поэтому первоочередная задача — хорошая заделка дернины и лишение ее жизнедеятельности, а также придание пахотному слою рыхлого строения, предотвращение эрозии и распространения сорняков. Наиболее эффективным приемом обработки этих земель будет вспашка плугом с предплужником весной или в начале лета. Ранняя вспашка обеспечивает активную деятельность микроорганизмов, интенсивное накопление питательных веществ, доступных для сеянцев и месяцев, а также сохранение влаги. При поздней осенней вспашке активность микроорганизмов резко снижается вследствие низких температур. В результате этого выращиваемые растения весной испытывают голодание из-за недостатка доступной пищи. В этих условиях целесообразно обработать почву активатором почвенной микрофлоры. Этот биопрепарат способствует размножению полезной почвенной микрофлоры. При этом повышается развитие фитопатогенных микроорганизмов, повышается ферментативная активность и метаболизм почвы. На 1 га требуется 400 л раствора с концентрацией 2,5 мл на 1 л воды.

При достаточной мощности перегнойного горизонта глубина вспашки должна быть не менее 25 см, после нее поверхность выравнивается боронованием или дискованием. В течение лета проводят культивации, количество которых устанавливают в зависимости от появления сорняков. При высококачественной вспашке и отсутствии многолетних сорняков на второй год ограничиваются поверхностной обработкой или глубоким рыхлением.

Обработка залежных земель Нечерноземной зоны. При обработке почвы на луговых участках растительность уничтожают плугом с предплужником. Если перегнойный горизонт небольшой мощности, на плуг монтируют почвоуглубитель. Участки, бывшие под сельскохозяйственным пользованием, при значительном истощении почв обрабатывают по системе занятого или черного пара с внесением минеральных, органических и бактериальных удобрений

Источник

Обработка почвы при первичном освоении площади

Питомники могут быть заложены на вырубках, целинных и залежных землях и землях, вышедших из-под сельскохозяйственного пользования. При закладке питомника на вырубках в первую очередь убирают оставшиеся на участке деревья, вырубают кустарники, собирают и сжигают крупные порубочные остатки, производят корчёвку и удаление пней корчевателями-собирателями, выравнивание площади. После этого выполняют… Читать ещё >

Обработка почвы при первичном освоении площади ( реферат , курсовая , диплом , контрольная )

Питомники могут быть заложены на вырубках, целинных и залежных землях и землях, вышедших из-под сельскохозяйственного пользования. При закладке питомника на вырубках в первую очередь убирают оставшиеся на участке деревья, вырубают кустарники, собирают и сжигают крупные порубочные остатки, производят корчёвку и удаление пней корчевателями-собирателями, выравнивание площади. После этого выполняют вычесывание корней в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Осенью приступают к основной вспашке плугами специального назначения (болотно-кустарниковыми) или лесными плугами (ПКЛ-70 с одноотвальным корпусом). Одновременно со вспашкой вручную дополнительно выбирают выпаханные на поверхность корни. Весной следующего года проводится дополнительная обработка почвы — дискование в два следа на глубину 12−15 см, боронование зубовыми боронами и в течение лета поддерживают почву в рыхлом и чистом состоянии, вносят основные удобрения. На бедных почвах высевают сидераты на зелёное удобрение.

Обработку целинных, залежных земель и земель, вышедших из-под сельскохозяйственного пользования, начинают с лущения. Для спровоцирования прорастания семян сорняков почву рыхлят на глубину 4−7 см. При наличии корневищных или корнеотпрысковых сорняков лущение проводят на глубину 10−12 см в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Лущение создаёт благоприятные условия для прорастания семян сорняков. После массового появления всходов примерно через 2−3 недели проводят зяблевую вспашку с предплужниками. В результате верхний горизонт почвы с сорняками попадает на дно борозды и присыпается почвой нижних горизонтов. Не следует допускать выноса подзола на поверхность. Почву вспахивают навесными плугами общего назначения ПЛН-4−35 (рис. 2.12.) и ПЛН-3−35 в комплекте с вырезными корпусами, обеспечивающими комбинированную обработку, отвальную вспашку верхнего гумусового горизонта и одновременное рыхление без выноса на поверхность подпахотного, что сохраняет его плодородие. Глубокую обработку почвы — 35- 40 см (участки, отведенные под школы) осуществляют плантажными плугами ППН-40, ППН-50, ППУ-55А. Весной следующего года почву боронуют и в зависимости от степени засорённости в течение одного-двух лет выдерживают в чёрном пару с внесением гербицидов. При борьбе с сорняками на паровых полях очень важно сочетать механические и химические приёмы, чтобы не засорять почву гербицидами (табл. 2.1.).

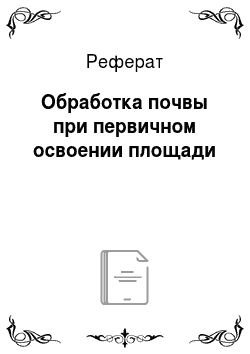

Рис. 2.12. Плуг ПЛН-4−35: 1 — корпус плуга; 2 — дисковый нож; 3 — рама; 4 — механизм навески; 5 — скоба; 6 — опорное колесо; 7 — стойка; 8 — отвал предплужника; 9 — лемех предплужника.

Во всех случаях обработка гербицидами ведётся по отросшим и интенсивно вегетирующим сорнякам. Опрыскивание необходимо проводить в сухую погоду с таким расчётом, чтобы в течение.

Гербициды для подавления сорной травяной растительности на паровых полях питомников

Содержание действующего вещества (д.в.),%.

Поражаемые травянистые растения.

Время проведения опрыскивания.

Норма расхода препарата, л/га.

Июньавгуст, по вегетирующим сорнякам.

Многолетние двудольные и злаковые.

Однолетние и многолетние злаковые и двудольные.

В период активного роста сорняков.

* Промышленность выпускает два варианта препарата, отличающихся процентным содержанием д.в.

4−6 часов после обработки гербицид не был смыт с растения осадками. Особенно это важно при использовании раундапа, фосулена, далапона. Расход воды при опрыскивании всеми препаратами 500 л/га. Дискование проводят через 2−3 недели после опрыскивания. Опрыскивание выполняют с помощью ОН-400, ОПШ-15, ПОМ-630, ОВХ-28 и других орудий.

Необходимо следить, чтобы на паровых полях сорняки не образовали семена.

В тех случаях, когда почва заражена возбудителями болезней или вредителями семян и растений, необходимо проводить дезинфекцию почвы. Одновременно с этим уничтожаются семена и проростки сорняков. Почву промачивают раствором дезинфицирующего препарата или обрабатывают её порошком. За 3−5 недель перед посевом проводят протравливание почвы раствором 100 см 3 нематина в 2−8 л воды на 1 м 2 . Температура почвы должна быть не меньше +5°С. Перед посевом почву боронуют, чтобы нематин выветрился. Для этих же целей можно использовать новожир Н-50. Взрыхленную почву промачивают 0,5-процентным раствором в дозе 4 л на 1 м 2 . Приготовление раствора на 100 л воды 500 г новожира Н-50. Обработка производится непосредственно перед посевом или лучше после посева. Для более качественной обработки и снижения загрязнения окружающей среды на опрыскивание следует использовать опрыскиватели ПОУ, ОПШ-15, OH-400, ОВХ-28 в штанговом исполнении, ПОМ-630.

Обработка почвы в полях севооборота. Почва уже освоенных площадей может обрабатываться в зависимости от принятого севооборота по системе чёрного, раннего, сидерального и занятого паров. Обработка почвы по системе черного пара включает: основную зяблевую вспашку осенью на глубину 25−30 см (ПЛН-3−35, ПЛН-4−35, ПКУ-3−35) с боронованием зяби, ранневесеннее боронование зубовыми боронами БЗСС-1,0; ЗБП-0,6 в два следа, 4−5-кратную летнюю культивацию с боронованием, осеннюю безотвальную перепашку [22, «https://referat.bookap.info»].

Основное назначение чёрного пара — очистка полей от сорняков, накопление влаги, улучшение физических свойств почвы и усиление развития полезных микробиологических процессов. Реализация обработки почвы по системе чёрного пара возможна при осенней выкопке посадочного материала. Чёрный пар применяют главным образом в питомниках засушливых районов степной и лесостепной зоны, т. е. в районах недостаточного и неустойчивого увлажнения.

Вспаханную под зябь почву почти во всех районах оставляют на зиму в гребнях незаборонованной. Только в районах степной зоны с сухой осенью и малоснежной зимой зябь боронуют для предотвращения испарения накопленной влаги.

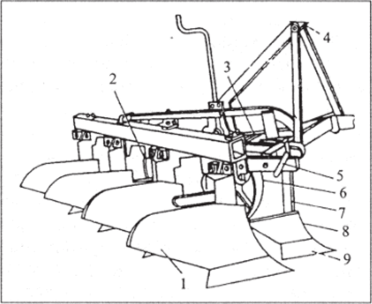

В лесной зоне и северной части лесостепной зоны, а также в степной зоне на южных чернозёмах, каштановых и бурых почвах глубина отвальной вспашки определяется мощностью гумусового или окультуренного пахотного горизонта. При небольшой мощности этих горизонтов применяют комбинированную вспашку — с оборотом верхнего слоя и рыхлением нижележащего горизонта без выноса его на поверхность. В каждой ротации севооборота глубину оборотной вспашки увеличивают на 2−3 см при обязательном известковании кислых или гипсовании солонцеватых почв и внесении больших доз органических удобрений. Таким образом, создают окультуренный пахотный горизонт мощностью 30 см, необходимый для нормального роста и развития сеянцев. Оборотную вспашку для более полного уничтожения сорняков, вредителей и болезней обязательно проводят плугами с предплужниками. В течение лета, путём послойной 4−5-кратной культивации с одновременным боронованием, пар содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Глубина обработки составляет 5- 12 см. В лесной и лесостепной зонах каждую последующую культивацию делают на большую глубину, а в степной — наоборот. Культивацию проводят паровым культиватором КПС-4 (рис. 2.13.) и другими. Сроки культивации и кратность устанавливают в зависимости от отрастания сорняков и образования корки на почве. Осеннюю безотвальную перепашку проводят в конце лета или в начале осени на глубину 30−35 см, что обеспечивает проникновение воздуха в пахотный горизонт, усиливает аэробный процесс, ведущий к образованию веществ, пригодных для питания древесных растений с глубокой корневой системой.

Обработка почвы по системе раннего пара отличается от чёрного пара тем, что первоначальную вспашку почвы выполняют не осенью, а весной сразу же после выкопки посадочного материала с одновременным боронованием. Дальнейший уход за ранним паром аналогичен уходу за чёрным паром. Систему раннего пара применяют главным образом в районах с неустойчивым и избыточным увлажнением.

Сидеральным называется такой пар, в котором всю зелёную массу выращенных бобовых культур запахивают в почву с целью обогащения её органическими веществами и азотом. Его приме;

Рис. 2.13. Культиватор КПС-4: 1 — прицеп; 2 — подставка; 3 — транспортная тяга; 4, 14 — боковые брусья сницы; 5 — регулятор глубины; 6 — опорное колесо; 7 — рама; 8, 11 — грядили; 9 — лапа; 10 — навеска для борон; 12 — гидроцилиндр; 13 — центральный брус сницы няют в районах достаточного увлажнения на почвах, бедных азотом. Обработка почвы по системе сидерального пара, наиболее часто применяемая в лесных питомниках, включает основную вспашку осенью или весной, ранневесеннее боронование, предпосевное рыхление, посев сидерата, боронование посевов, дискование сидератов перед запашкой, запашку зелёной массы, дискование. После весенней вспашки почву боронуют во всех зонах, а после осенней — только в зоне сухой степи. Перед посевом сидератов по зяблевой вспашке легкие почвы рыхлят паровыми культиваторами на глубину 12−16 см. В качестве сидератов выращивают различные виды однолетнего (жёлтый кормовой, синий узколистный) — до 40 кг/га и многолетнего люпина (180−220 кг/га), донник (15−20 кг/га), фацелию (15 кг/га), люпино-фацелиевую смесь (140 кг люпина и 3 кг/га фацелии), вико-овсяную смесь (150 кг вики и 50 кг овса на 1 га) и другие.

Люпин имеет два очень ценных свойства — способность биологически связывать и накапливать атмосферный азот и усваивать недоступные для древесных растений питательные элементы труднорастворимых соединений. Кроме того, глубокая корневая система люпина позволяет использовать вымытые в нижние слои питательные вещества, и после запахивания обогатить ими пахотный горизонт.

Для получения высоких урожаев зеленой массы в различных лесораститсльных условиях рекомендуют использовать прежде всего: в зоне хвойных лесов европейской части РФ — люпин узколистный; в зоне смешанных лесов — люпин желтый кормовой, сераделлу; в лесной зоне Урала — вику яровую, горец и их смеси с овсом; в лесостепи — люпин жёлтый, кормовые бобы, вико-овсяную смесь; в степи на чернозёмах без орошения — горчицу, фацелию, вико-овсяную смесь, а с орошением — тригонему, пелюшку, горох; в сухой степи на каштановых почвах с обязательным орошением — чину посевную, вику озимую.

Перед посевом сидератов, с учетом обеспеченности почвы элементами минерального питания, вносят фосфорное и калийное удобрение, семена сидератов (горох, овес, вика и др.) высевают сеялкой СЗА-3,6. В период цветения, бутонизации, образования завязи сидераты скашивают или прикатывают катками, измельчают дисками культиваторов и запахивают в почву на глубину 12−15 см. В дальнейшем поверхность почвы содержат в рыхлом и чистом состоянии. Для борьбы с появившимися сорняками применяют препараты луварам, раундап (табл. 2. /.).

Система занятого пара включает такие приёмы, как лущение, вспашка с оборотом пласта, боронование, посев сельскохозяйственных культур или многолетних трав, их уборка, перепашка без оборота пласта, весеннее боронование. Приёмы обработки почвы по системе занятого пара преследуют те же цели, что при системе чёрного пара. Посев рано созревающих сельскохозяйственных культур (просо, горох, чина, суданская трава и др.) проводится для того, чтобы пополнить запасы почвы азотом, дополнительно получить урожай зерна, сена или зелёной массы и тем самым удешевить себестоимость посадочного материала.

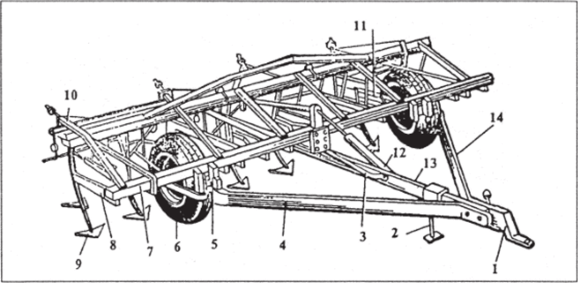

Предпосевная и предпосадочная обработка почвы направлена на формирование хорошо разрыхлённого верхнего слоя и выравнивание поверхности почвы, т. е. на создание благоприятных условий для дружного прорастания семян и лучшей приживаемости растений. Обработку почвы проводят непосредственно перед посевом семян, посадкой сеянцев или черенков с помощью орудий МПП-1,3; ФПШ-1,3 (рис. 2.14.); зубовых борон. Машина МПП-1,3 выравнивает поверхность, формирует гряды шириной 1,4 м, вносит удобрения.

Рис. 2.14. Фреза почвенная ФПШ-1,3 (схема):

1 — фрезерный барабан; 2 — грядообразующий корпус; 3 — опорное колесо; 4 — выносной гидроцилиндр; 5 — цепная передача; 6 — редуктор; 7 — карданная передача; 8 — гидроцилиндр; 9 — защитный кожух; 10 — планировщик.

Источник