Барщина и оброк: в чём разница, и что они значили на Руси

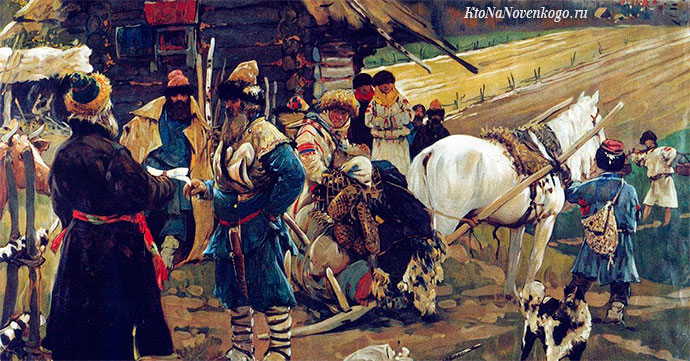

Основные налоги, которые существовали на русской земле с начала феодального строя, — это барщина и оброк. Они демонстрировали экономическую и политическую зависимость простых крестьян от богатых землевладельцев. Принудительный труд был широко распространён по всей европейской части современной России во второй половине XVI в. и в первой XIX в.

Основное отличие

Оброк и барщина в истории Руси — это плата за пользование землёй. Если кратко, разницу можно объяснить, представляя материальную и физическую форму оплаты. Расплачиваться крестьяне могли двумя способами:

- Оброк — это дань в виде товаров, продукции или монет. Обычно крестьянин платил 1/5 часть собранного урожая.

- Барщина — это платёж налога с помощью физического труда на участке землевладельца.

Изначально на Руси между феодалами и крестьянами установилось вынужденное тесное сотрудничество. Одни владели землёй, так как могли купить её, другие на ней работали. Крестьяне, которые выращивали культуры на чужой земле, должны были за это платить.

В Средневековье бедное население активно трудилось при монастырях. Люди вспахивали их угодья, пасли скот и работали в помещениях. Причём в письменных источниках, такой труд отмечен, как добровольный.

С развитием государственности налог обрёл новую форму. Он стал называться барщиной, которая означала работу на феодальной земле.

Указ о повинности вышел в 1797 году. Сначала невольники работали чётко установленные часы. В течение трёх дней нужно было трудиться на владельца земли, а затем, на себя.

Что такое оброк

Оброчный налог мог включать в себя любую дань. Само понятие можно определить, как плата за аренду. Позднее оброком стала любая работа на помещика, но если бедняк мог заплатить, ему разрешалось это сделать.

Во время феодального строя крестьянин считался собственностью помещика. Его и всю деревню, с живущими в ней людьми, барин тоже мог одолжить кому-либо за оговорённую плату.

С XVI века оброк платился не только феодалам, но и частично в казну государства. Её выплачивал землевладелец, и со временем, ему стало не хватать крестьянского налога в виде части урожая. Было решено брать дань ещё и физическим трудом. Это одна из причин, по которым появилась барщина.

Продуктова дань была отменена реформой в 1861 году, а денежная — в 1863 году. До этого времени помещик имел право требовать уплату оброка наперёд.

Барщина и причины её появления

Трудовая повинность, как бесплатная работа, была позаимствована в Западной Европе. Рабским трудом начали пользоваться со времён основания Киевской Руси. Первая барщина зародилась на земле, которая была оккупирована польско-литовским государством.

В XVIII веке трудовая повинность хорошо закрепилась в Черноземных губерниях и окрестностях Москвы. На Урале и Нечерноземье в предпочтении была натуральная и денежная дань.

Главной причиной возникновения рабского труда является необходимость в обрабатывании феодальных угодий. К тому же кто-то должен был поддерживать всю инфраструктуру поместья в жилом состоянии.

Следующей причиной была низкая прибыль оброка. Ведь крестьяне влачили нищенское существование и не могли накапливать излишки. Но так как они продолжали пользоваться феодальной землёй, их принуждали ещё и расплачиваться своим временем и трудом.

В обязанности крепостных крестьян входила такая разновидность работ:

- возделывание полей;

- уборка зерна и сена;

- сбор садового урожая;

- строительные работы;

- изготовление одежды;

- рыбалка и охота;

- выпечка.

Изначально крестьяне выходили поработать на один день. Такая повинность считалась формальной и от неё можно было откупиться, уплатив дань. С каждым десятилетием требования ужесточались и становились сильно обременительными. Барщину закрепили юридически и бедняки стали работать по 30 дней, чтобы оплатить аренду небольшого участка.

Признаки трудовой повинности

Барщина — это основной вид трудовой повинности. В отличие от оброка она давала больше выгоды помещикам и князьям, так как от рабского труда выигрывали и феодалы, и государственная казна. Для полного повиновения ввели максимальное ограничение личной свободы.

Признаками рабского труда были самые суровые формы эксплуатации:

- Барщина была результатом неравноправия.

- Отсутствовали ограничения по возрасту, не учитывалось физическое состояние.

- Труд никак не оплачивался. Он считался платой за аренду земельного участка, на котором жил человек.

- Большую часть дохода получали феодалы.

- Личная свобода была полностью проигнорирована.

Постоянный труд на барина не позволял работать на своём участке. Это отрицательно сказывалось на урожайности. Крестьянское хозяйство быстро приходило в упадок. Измотанные люди полностью теряли мотивацию к труду и протестовали против рабского отношения.

Размер дани

Во времена барщины и оброка был составлен официальный документ. В нём было определение, поясняющее, что означает трудовая повинность, в чём её отличие и в каких размерах она изымалась.

Стоимость земельных участков могла отличаться. Она зависела от размера и местоположения. Барщинный оброк составлял 9−12 рублей (чаще всего это была десятина — 10 рублей). Когда дань полностью выплачивалась, крестьянин мог распоряжаться своим временем и оставшимся доходом.

Мужчины отрабатывали долг 40 дней, женщины — один месяц. Первые начинали платить с 18 до 55 лет, вторые — с 17 до 50 лет. Дети работали на ровне со взрослыми, помогая им бесплатно.

Все необходимые инструменты работники приносили с собой. Помещики не считали необходимым снабжать их нужными орудиями труда. А значит, беднякам приходилось тратить деньги ещё и на инструменты.

Окончание рабства

Барщина и оброк в истории России просуществовали почти 800 лет. Трудовая повинность сохранилась в смягчённой форме до конца XIX века, хотя официально крепостное право отменили в 1863 году. Причиной затянувшегося рабства была слабая экономика, которая так и не смогла подстроиться под феодальный строй.

Такой экономический устрой привёл к полной зависимости помещиков и крестьян. Бедный слой населения не имел средств, чтобы уйти. Они продолжали работать себе в минус, а феодалы — пользоваться незащищённостью неграмотных людей.

Оброк и барщина, несмотря на отличия, сильно ослабили экономику Руси. Они стали главной причиной отставания государства от европейских стран, в которых труд оплачивался, а казна пополнялась за счёт работающего населения.

Источник

Что такое оброк

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. На протяжении многих веков оброк и барщина (что это?) оставались основными формами феодальной зависимости тяглового населения.

На Руси и в России эти повинности, которые несли в основном крестьяне, стали олицетворением системы крепостного права (это что?).

В отличие от барщины оброк не был связан с принудительным трудом, но также выступал платой за пользование земельным участком. Давайте разберемся каковы другие признаки оброка, а также его виды и особенности.

Оброк — это.

Оброк — это одна из форм повинностей зависимых крестьян, связанная с натуральными или денежными выплатами помещику или государству.

Представляет собой разновидность ренты (это как?), которая уплачивалась за пользование земельными угодьями. Взимался с «излишков» крестьянского производства.

В России оброк был более распространен в Нечерноземной полосе, где из-за холодного климата и менее плодородной земли, чем в Черноземье, эффективность барщинного труда была не столь высока.

Первое время оброк преобладал над барщиной. В XVII веке он был основной повинностью у монастырских, дворцовых и государственных крестьян. В конце XVIII века распространился на помещичьих крестьян Центрального Черноземья по причине увеличения объемов промыслов.

В ходе крестьянской реформы Николая I 1837/41 годов государственные крестьяне были в основном переведены на оброк.

Исторические формы оброка

Что такое оброк в истории — вопрос неоднозначный, так как за время своего существования термин менял свое значение.

В древние времена это был вид аренды, связанный со срочным/бессрочным использованием недвижимости. Ее частноправовой характер подчеркивается передачей в наем с публичных торгов кузниц, харчевен, лавок, мельниц, а с XVI века крестьянских деревень.

При этом арендатор обязывался платить определенный размер оброка (аренды), а также государственные повинности и подати. Начиная с XV века в ответ на вопрос что же такое оброк все чаще говорили о государственной подати.

В Западной Европе и восточных цивилизациях оброк играл главенствующую роль в период расцвета феодальных отношений.

В Китае он считался централизованной формой земельной ренты, взимаемой в пользу государства. В отличие от барщины выплата оброка не требовала применения к зависимым категориям населения наиболее жестких форм внеэкономического принуждения.

Оброчная система не препятствовала распоряжению свободным временем крестьян, поэтому была для них менее обременительной.

Подробнее о барщине и оброке можно посмотреть здесь:

Виды оброка

Оброк в истории — это форма крестьянской зависимости, которая существовала вместе с барщиной, налогами и различными повинностями.

Рента была представлена двумя основными видами:

- Натуральный оброк — более ранний вид, первые его упоминания на Руси относятся к периоду IX-XI веков. Уплачивался продуктами, произведенными крестьянским хозяйством:

- мясо;

- зерно;

- масло;

- квас;

- мед;

- ремесленные изделия и другие.

Отменен в России во время отмены крепостного права в 1861 году.

- Денежный оброк — взимался деньгами после реализации крестьянами урожая. Возник позднее натурального, распространился в период расцвета товарно-денежных отношений.

Давал большую самостоятельность податному населению в плане ведения хозяйства. Размер денежного оброка устанавливали помещики, поэтому он мог серьезно отличаться в разных усадьбах.

Во второй половине XVIII века стал тесно связан с отходничеством — практикой сезонного труда крестьян за пределами основного места проживания. Доходы, полученные от работы на стороне, частично шли на оплату денежного оброка.

В 1887 году для государственных крестьян заменен на обязательные выкупные платежи.

Отвечая на вопрос, что такое оброк, нужно знать о существовании особых форм этой повинности. К ним относится ясак — натуральный налог, который в основном уплачивался пушниной представителями аборигенных народов, проживающих в Сибири и на Севере.

Заключение

Оброк и барщина — это виды крестьянской повинности, которые в первой половине XIX века тесно переплелись, нередко выступая в качестве смешанной формы.

Что такое барщина и оброк очень хорошо знали наши предки, так как эти формы зависимости в России существовали веками. Они позволяли обеспечивать доходность хозяйства дворян-помещиков, которые до реформы (это что?) Петра III были главным служилым сословием (это как?).

Однако эти повинности тормозили развитие крестьянского хозяйства, что в итоге сказалось на отсталости аграрного сектора и вынудило императора Александра II пойти на отмену крепостной системы.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (2)

А знаете, очень жаль, что в наше время, это слово практически вышло из обихода. Оно очень хорошо характеризует все, что происходит в налогообложении простых людей.

Сейчас даже самозанятых обложили налогами, которые без чьей-либо помощи нашли себе рабочее место, и наполняют экономику средствами. В общем, ничего не изменилось. Боярам полная свобода, а крестьянам оброки и налоги.

Юрий: а кто будет платить самозанятым потом социальную пенсию или оплачивать их регулярные обращение к услугам бесплатной медицины? Вы столь щедры? Или вы сам самозанятый? То-тоже!

И таки да. Оброк — это один из первых видов налога. Правда, раньше собранные деньги шли феодалу, а сейчас государству. Т.е. распределение собранных средств стало более целевым.

А то, что кто-то (возможно вы) будут воровать из казны — это уже вопрос прокуратуры и СКР.

Источник

Оброк крестьян: денежный и натуральный

Под оброком понимают подать крепостных крестьян, которые отдавали барину. Оброк мог выплачиваться продуктами (натуральный) или деньгами (денежный). Он взымался с результатов работы крепостных крестьян – с «излишков производства». В XV веке барщина стала заменяться оброком, что было выгодно крестьянам.

Первые упоминания об оброке можно встретить в исторических источниках века. Тогда он носил натуральную форму. Его размер стал фиксироваться только в XIV веке. Тогда товарно-денежные отношения начинают играть большую роль в жизни людей, и оброк приобретает денежную форму. Наглядным примером может служить Новгород в XVI веке: крестьяне у помещика облагались барщиной, а монастырские и государственные – денежным оброком. К середине XVIII веко он достигает максимального рассвета в связи с развитием рыночных отношений. Размер оброка за первую половину XVIII века вырос в 3 раза. Это стало основным вопросом в классовой борьбе крестьян.

Так же под оброком понимают аренду свободных земель, лесов и лугов. Тогда это называлось «отдача в оброк». Это могли быть леса для охоты, угодья бортников, дикие поля, места для ловли рыбы и свободные паханые земли. Вместе с пустыми землями крестьянин получал государственные льготы на определенное время. Он освобождался от повинностей и платил только договорную ренту.

В городской местности отдавались в оброк места для торговых лавок. В этом случае оброк имел форму наемной платы за право использования места или земли. Как видно, оброком называли два разных понятия: принудительные выплаты с хозяйств и добровольные выплаты за землю.

Крепостной оброк крестьян

Оброк стал главным способом получения прибыли от работы крестьян. С первого взгляда он была необременительной. Каждый год крестьянин должен был платить своему хозяину определенную денежную сумму. В остальном он был относительно самостоятельным. Помещиков так же устраивала оброчная система. Она позволяла получать гарантированную ежегодную прибыль без ведения хозяйственных дел. Оброк чаще встречался в нечерноземных и малоплодородных районах. Натуральное хозяйство редко приносило «живые» деньги. Крестьяне стали ездить на заработки в города. Они работали на фабриках, занимались извозом или каким-либо ремеслом. Начиналось формироваться специализация целых сел: в Павлово работали кузнецы и мастера-замочники и т.п.

Но в большей части крепостной оброк ставил крестьян в тяжелое положение. Кроме денежных выплат помещики требовали поставку продуктов, сена, дров, льна и холста. Для наглядного примера приведем перечень господских поборов в селе Гуслицы:

• 3270 рублей деньгами;

• 11 тыс. пудов сена, дров и овса;

• 250 ведер капусты;

• грибы и ягоды сколько потребуется.

Дополнительно крестьяне ежегодно предоставляли плотников и других рабочих для строительства зданий различного назначения, рытья прудов и др. Они должны были содержать управителя с семьей. Помещик мог в любое время отправить крестьянина на его лошади куда угодно.

При переезде помещика на новую вотчину туда же забирались и крестьяне. Они сами должны были организовать свой переезд и проживание на новом месте. Иногда им компенсировали оставшиеся на старом месте крепостные. Мнение крестьян никто не учитывал.

Но были и порядочные помещики. Если они требовали дополнительно продукты с крестьян, то включали растраты в общую сумму денежного оброка.

Часто оброк становился индивидуальной повинностью. Он назначался определенным людям, которые занимались ремеслом или искусством. Хорошие помещики выбирали талантливых детей у крестьян и посылали их учиться. После обучения они приносили большую прибыль, отдавая большую часть заработанных средств господину.

Денежный оброк крестьян

Денежный оброк представлял собой денежные выплаты. Он рассчитывался от вырученной суммы после реализации своего урожая.

Денежный оброк для крестьян был наиболее выгодной формой повинностей. Они получали относительную самостоятельность и независимость в ведении своих хозяйств. Часто попытки помещика замены оброка на барщину встречались крестьянами негативно. Начинает складываться сложная система выплат повинностей. Денежный оброк смешивается с барщиной.

Даже при отсутствии барщины и натурального оброка у крестьян, они оказывались в полной нищете. Денежный оброк в таком случае поднимался неимоверно высоко. Наложенные платежи разоряли хозяйство крестьян. Например, у генерал-аншефа Леонтьева крестьяне были настолько в плачевном положении, что обратились с жалобой к императрице. В челобитной они сообщали, что даже после продажи своих домов, никто из них не сможет выплатить возложенный денежный налог. При всем этом Леонтьев бьет и мучает не только мужчин, но и детей с женами.

Помещики периодически пересматривали размеры денежного оброка, больше учитывая не доходы крестьян с земель, а от неземельного промысла.

Позже в XIX веке крестьяне начинают заниматься отходничеством. Оно помогала выплатить денежный оброк, который к тому времени вырос вдвое при значительном сокращении земельных наделов.

В 1861 году происходят попытки освобождения крестьян, барщина заменяется на денежные выплаты. В 1863 году введен обязательный выкуп.

Оброк в пользу помещиков остался в прошлом, а оброчные платежи сделали выкупными.

Натуральный оброк крестьян

Натуральный оброк включал в семя не только всевозможные сельскохозяйственные продукты (овощи, вино, зерно), но и разные ремесленные изделия.

Натуральный оброк был более распространен во время генезиса феодализма. Это была наиболее удобная форма эксплуатации крестьянского труда. Но уже во время расцвета феодализма натуральный оброк начал совмещаться с барщиной. В эпоху разложения феодального строя помещики опять перешли на оброк, но преимущественно денежный.

В Киевской Руси в XI века феодальные отношения нуждались в появлении продуктового оброка. Первоначально он носил форму дани. В XIII веке важность натурального оброка растет с ростом имущественного расслоения и хозяйственной самостоятельности крестьян. Появляются фиксированные размеры выплат.

Оброком были обложены более половины всех крестьян в европейских частях России. Можно сказать, что он стал тяглом, который имел фиксированный размер и не учитывал желания и возможности крестьян.

Источник